“创伤”之后,艺术家的创作如何转向

疫情三年,加之战争、经济、环境等诸多因素影响,每个人的生活轨迹和心态都在潜移默化发生着改变。在疲惫现实与艺术救赎之间,艺术家如何用创作回应当下人类的生存状态,在艺术作品的自我投射里去应对种种生命课题?让我们走近部分艺术家,从他们的近期创作中探寻艺术家对当下世界的思考与记录。

张晓刚:心里图像与记忆图景

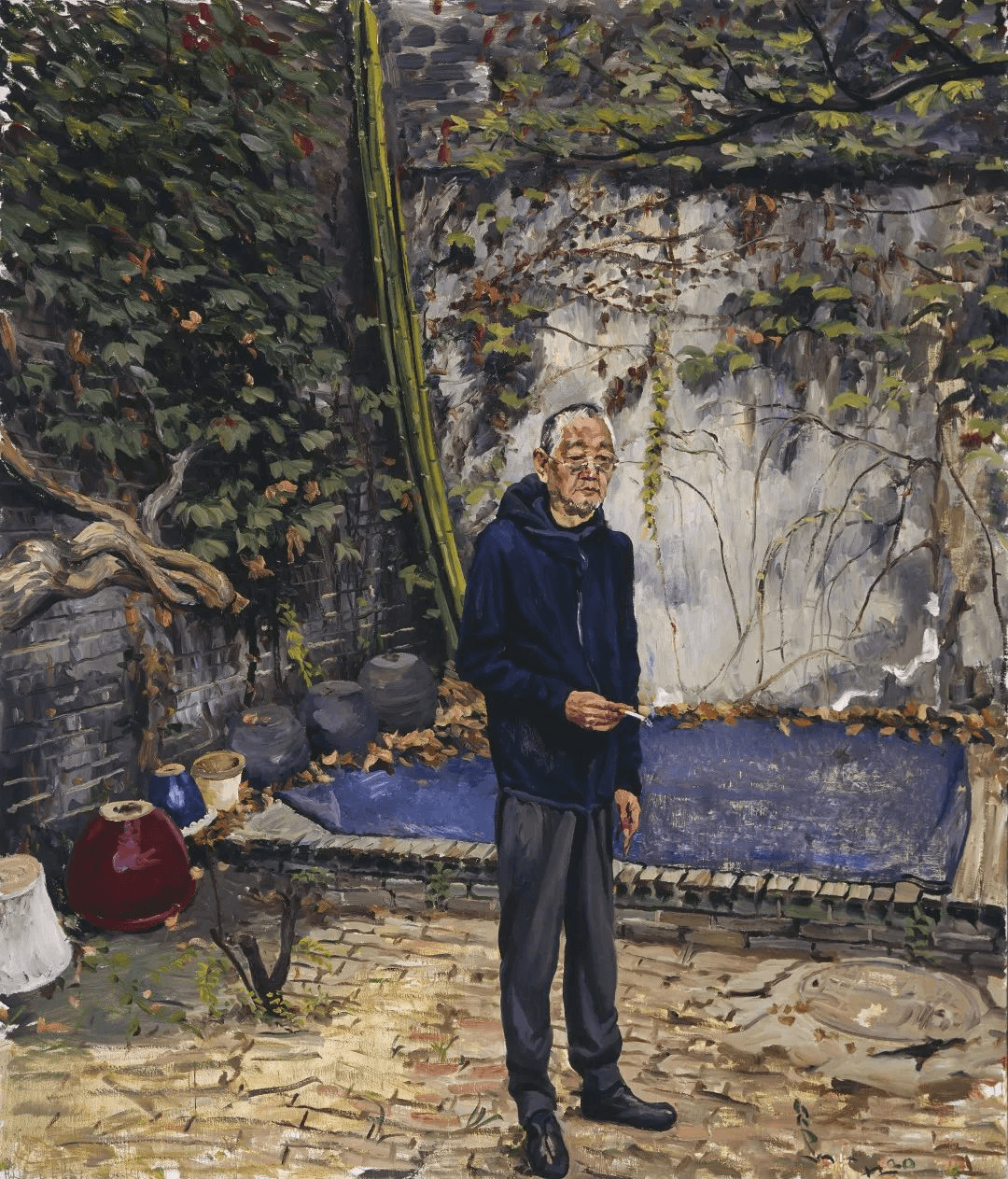

2022年,张晓刚在北京工作室,来源:龙美术馆

张晓刚最近三年来规模最大的一次个展“蜉蝣”正在上海龙美术馆(西岸馆)展出;同期,佩斯画廊在香港空间为张晓刚举办个展“张晓刚:失重”。两者均聚焦于艺术家的新作,是张晓刚对这三年生活的总结与汇报。

2020年初全国陷入疫情,隔离生活使张晓刚有了充分的时间构建内在空间,于是就诞生了“蜉蝣日记”系列、“光”系列等新作。

张晓刚《蜉蝣日记:2020年2月22日》,2020,纸上油画、纸张拼贴,54x73cm,来源:龙美术馆

“蜉蝣日记”系列作品创作于现实的特殊时刻,在某种程度上,与更长的时间线索相关联,封闭与逃逸、隔离与梦幻,既属于此刻,也来自人类历史中不断重返往复的梦魇。张晓刚表示:“一开始就是想画一套感受性的内容,也不是真实事件的记录。它更像连环画,是由三年里对很多问题的整体思考和感性记录所衍生的成果……”

张晓刚《蜉蝣日记:2022年5月7日》,2022,纸上油画、纸张、杂志拼贴,76×96.5cm,来源:龙美术馆

张晓刚《蜉蝣日记:2022年9月22日》,2022,纸上油画、纸张拼贴,81.5x98cm,来源:龙美术馆

作为中国最具影响力的当代艺术家之一,张晓刚的艺术始终根植于人的内在体验,从自身的生命意识中激发本真的创作源动力。

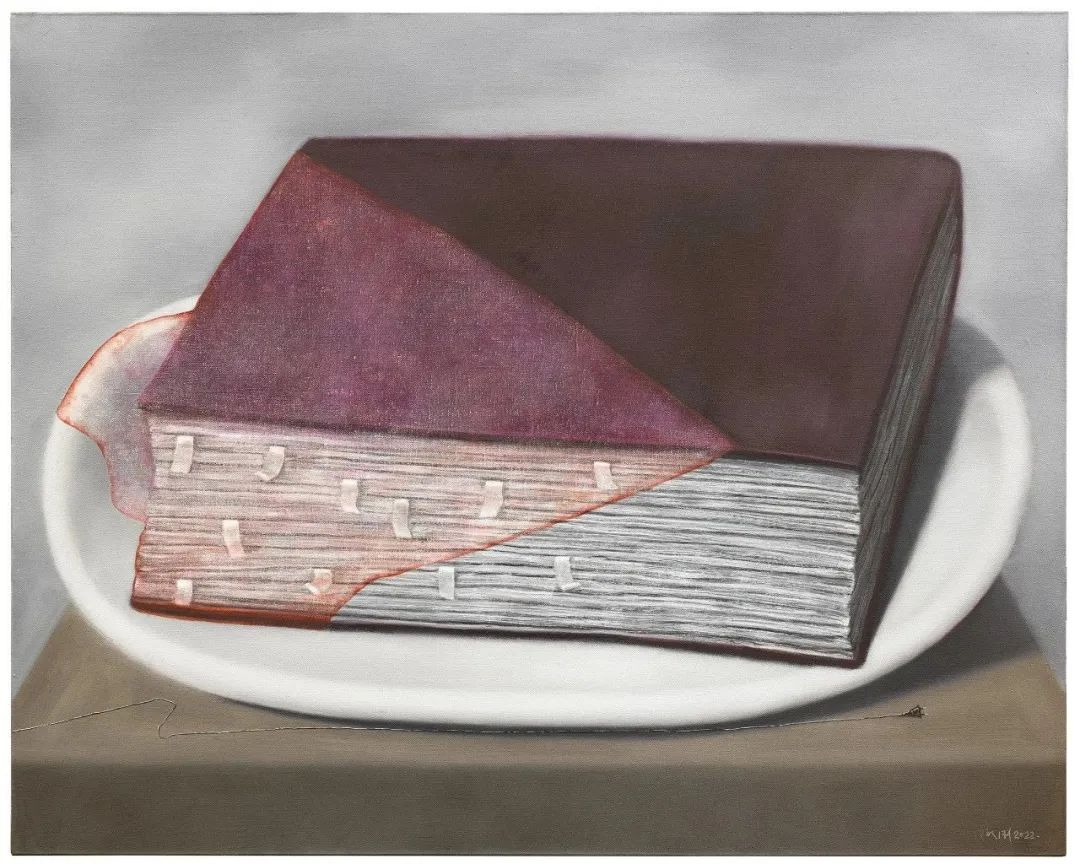

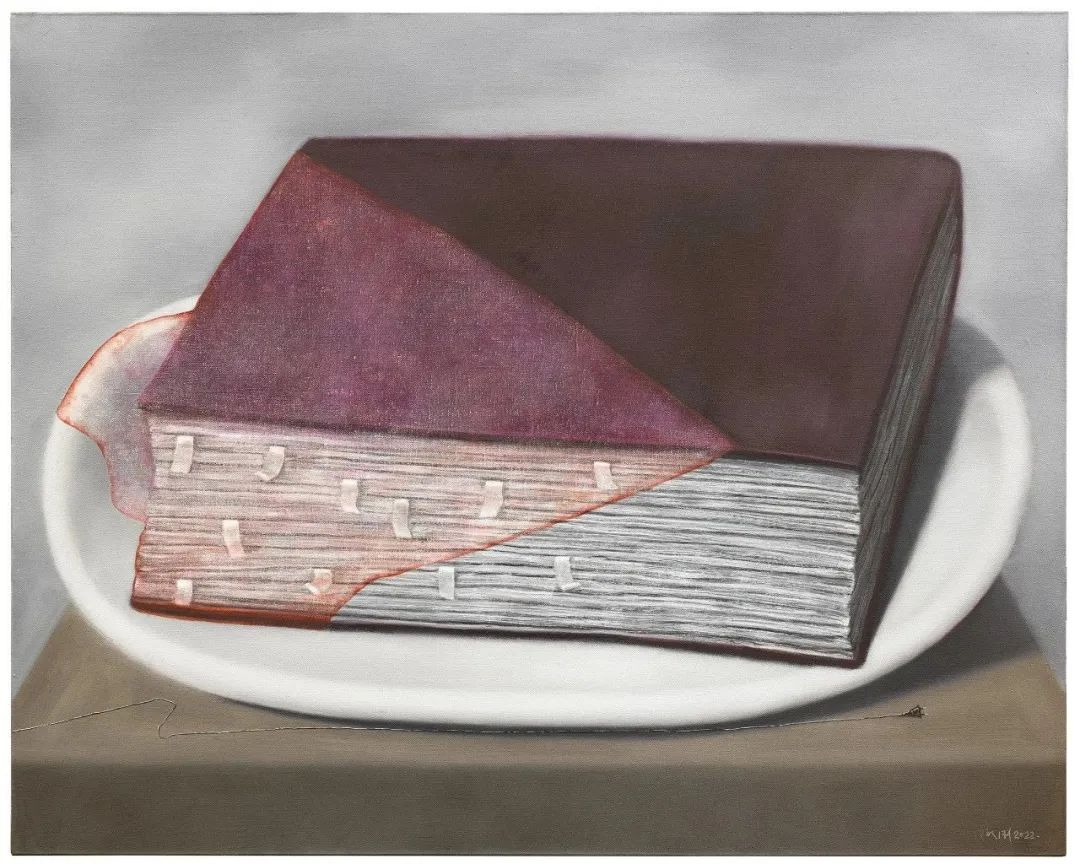

自90年代的“大家庭”系列开始,一块“光斑”便如影随形地陪伴在张晓刚的一系列绘画探索之旅中,并在此后的创作中逐渐被放大,指向某种精神性的提示。在“光”系列新作中,画面主体从过去经典的“肖像”变为多聚焦于“静物”,以简洁而鲜明的构图描绘出一幕幕或神秘、或肃穆,或荒诞不经的片段情境。

张晓刚《光9号》,2022,布面油画,120 cm × 150 cm,© 2023 张晓刚,来源:佩斯画廊

对张晓刚而言,被选择为描绘对象的物品总与他的生命经验密切相关——著名的批评家迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)曾谈及这种心理:创作者正是将自身的主体意识传递到他所描绘的物品之中,使之成为“我的另一个自我的幽灵”。因此,这些安静、平凡的物品时常会散发出独属于生命体的意志与欲求,而那些被异化面貌的肖像画则更接近于无生命的存在。

张晓刚《光10号》,2022,布面油画,120 cm × 150 cm,© 2023 张晓刚,来源:佩斯画廊

张晓刚《跳跃8号》,2023,布面油画,200 cm × 105 cm,© 2023 张晓刚,来源:佩斯画廊

见证和参与了中国当代艺术30年发展的张晓刚,始终坚持以绘画这个相对“传统”的媒介,来勘察和呈现当代艺术的差异与共在、断裂与互渗、困窘与潜能。他以特有的细腻描绘着平凡个体中的心理图像与记忆图景。

张恩利:将朦胧的抽象概念具体化

张恩利,摄影:Mathias Guillin,来源:豪瑟沃斯画廊

疫情期间张恩利的工作不减反增,随着其创作迎来新突破,美术馆机构的个展安排接踵而至。继2020年上海当代艺术博物馆、2021年龙美术馆(重庆馆)的个展后,今年张恩利又于和美术馆举办个展“张恩利:肖像”,该展包括了数十张艺术家创作于2022年的新作,探索其近二十年的创作路径及其转向。

张恩利《外科医生》,2020,布面油画,来源:和美术馆

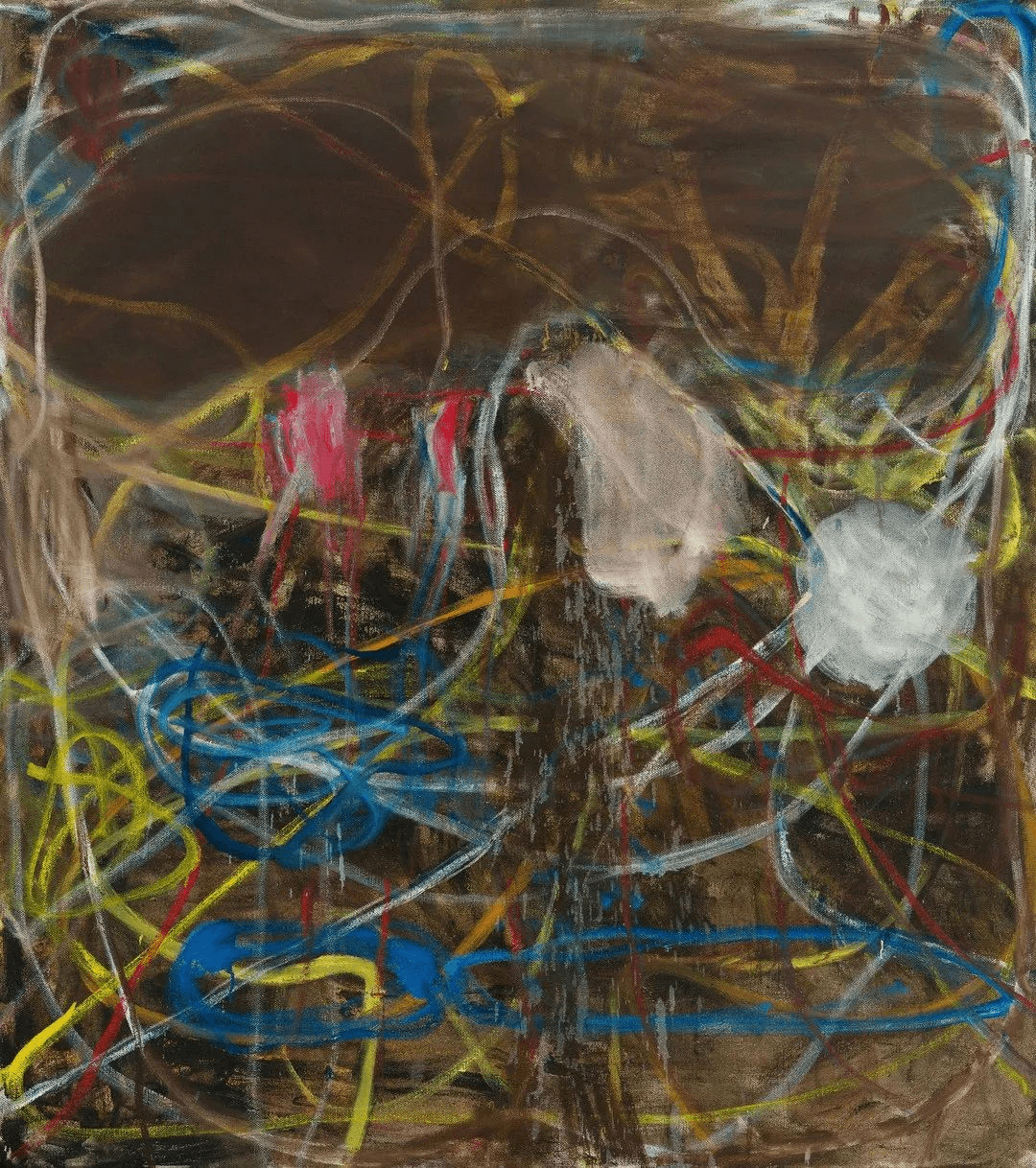

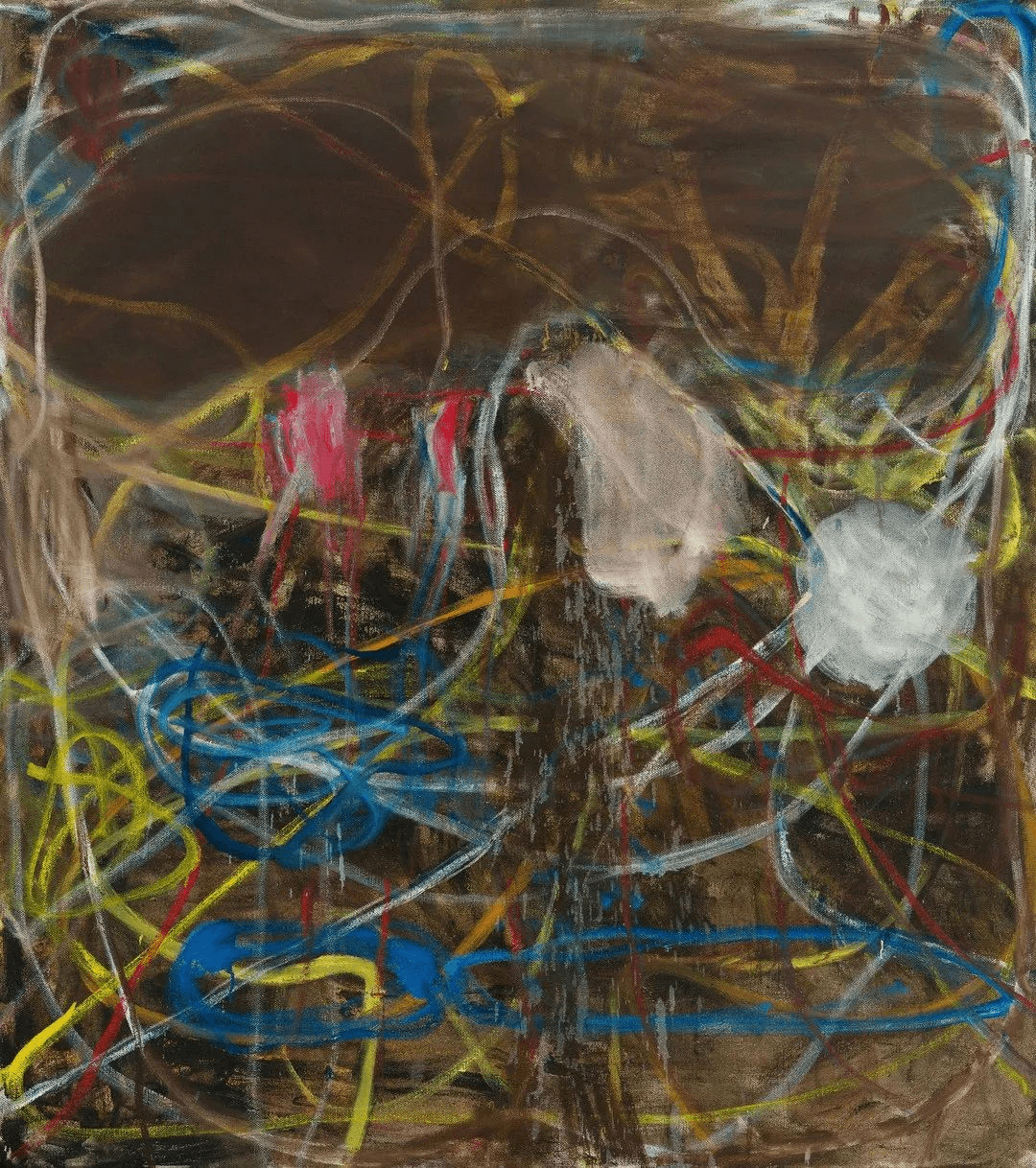

张恩利的近期作品实现了以抽象方式描绘具象人物的风格转换,例如《博士》、《四季商人》等以明确标题给出描绘对象的身份;《醉酒的男子》、《打喷嚏的人》等呈现着人物的客观状态;《内心平静的人》、《性格耿直的男子》等作品则表达着艺术家眼中对人物特质的解读。

张恩利《博士》,2022,布面油画,来源:和美术馆

张恩利通过色彩、构图和意境,将个人印象和回忆投射到画布上,对其笔下的人物进行潜意识的角色分析。这些作品除了丰富的色彩与线条,观者难以辨识出任何熟悉而具体的面孔、器官、形态。他说,“我们面对一个抽象世界,必须有一个具体的、让大家都能够区别的方式给它冠名……我针对这些不明朗的画面,做一个非常具体的定义。”

张恩利《四季商人》,2022,布面油画,来源:和美术馆

回看张恩利30多年的艺术生涯,从人物肖像、器物肖像、再到抽象肖像,他这样看待自己的创作改变,“对于静物来讲,好像我已经表达得很充分了,有的时候甚至有点多了,自然而然慢慢开始我努力摆脱那样具象的物体……”

无论是人物、容器,还是空间的表达,张恩利始终围绕着有关人的存在命题,捕捉当下个人心理和环境的变化,将时间、空间、事件与个体现实等多个维度的发展凝练于同一平面上。

张恩利《性格耿直的男子》,2022,布面油画,来源:和美术馆

刘小东:关注最亲近的人

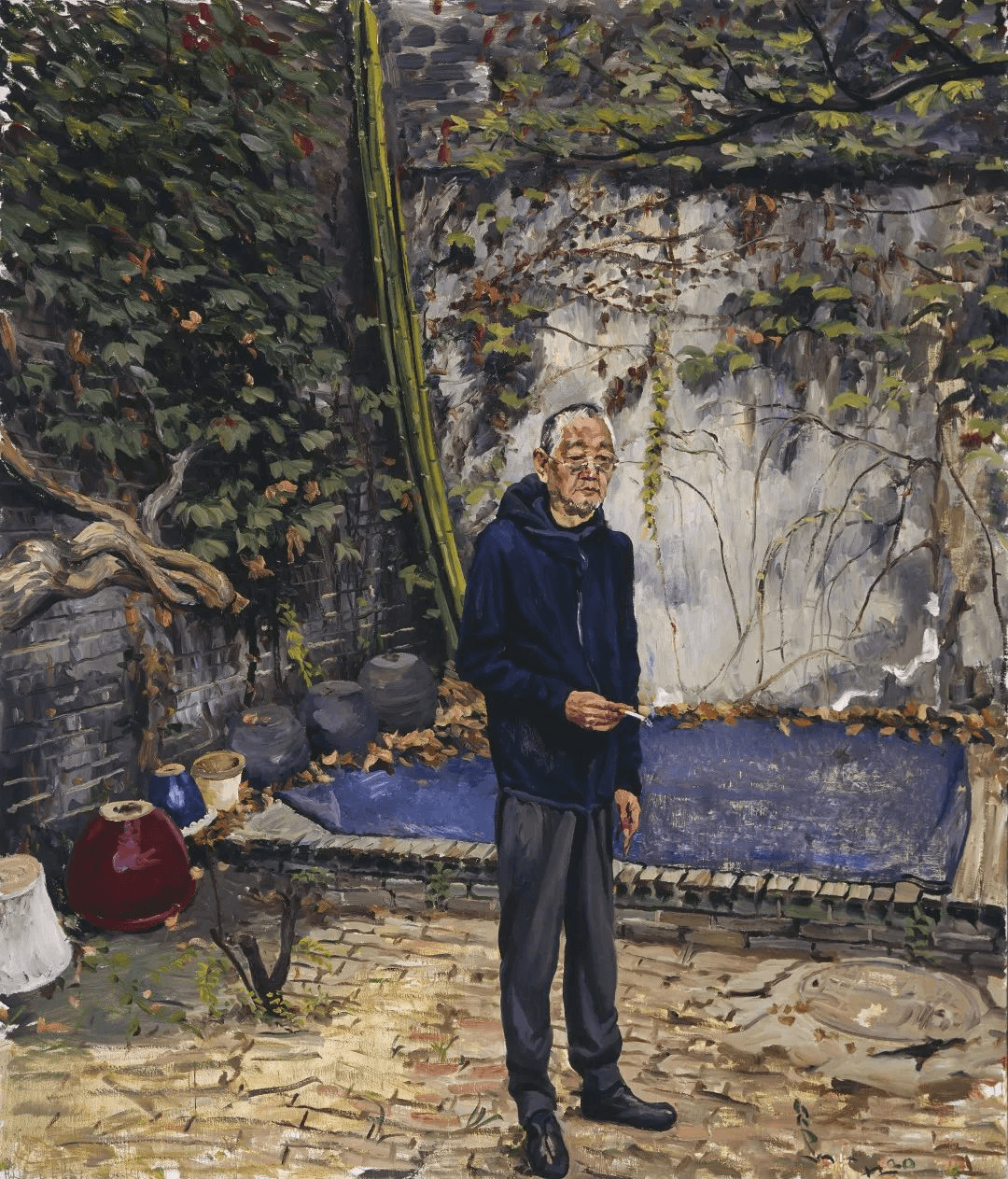

刘小东在展览“刘小东:你的朋友”开幕现场,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

“你的朋友”系列是刘小东在2020年疫情初期被困纽约,经历了与朋友家人数月的分离,归国后开启的创作系列,该项目持续半年有余,展现了艺术家对生活及艺术生涯中最亲近的朋友和家人饱含情愫的观察。UCCA尤伦斯当代艺术中心分别在2021年和2022年于上海和北京为刘小东举办个展“刘小东:你的朋友”。

刘小东《宁岱同学亲自笑了》,2021,布面油画,250×300 cm,由艺术家工作室提供,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

作为中国新现实主义绘画的开拓者,刘小东于90年代起崭露头角,凭借对时代变迁阵痛的敏感与洞察,以如摄影一般的绘画方式,醒目而明晰地刻画了中国进入新时期的时代变迁。自2000年初,刘小东不断拓展其艺术实践,开始在充满叙事性、甚至具有重要地缘政治意义的地区展开在场创作,用画笔记录上演的种种社会现实。

刘小东《换灯》,2021,布面油画,250×300 cm,由艺术家工作室提供,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

刘小东始终以现实主义为基点,聚焦关注新的现实下普通人的真实生活与精神状态,冷静而客观地记录了我们所处时代的变迁。

在“你的朋友”系列中,刘小东对生命彼此联结的本质有了更为深入的理解,他将描绘对象拓展至其在北京相识30余年的挚友:其中包括知名作家阿城和中国“第六代”电影人代表王小帅、张元,以及他一直在关注的家人:母亲、哥哥,女儿和同为艺术家的妻子喻红等,并思考这些人生中最亲密的关系对自我的意义。

刘小东《阿城》,2020,布面油画,270 × 230 cm,由艺术家工作室提供,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

刘小东《喻红》,2021,布面油画,260 × 220 cm,由艺术家工作室提供,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

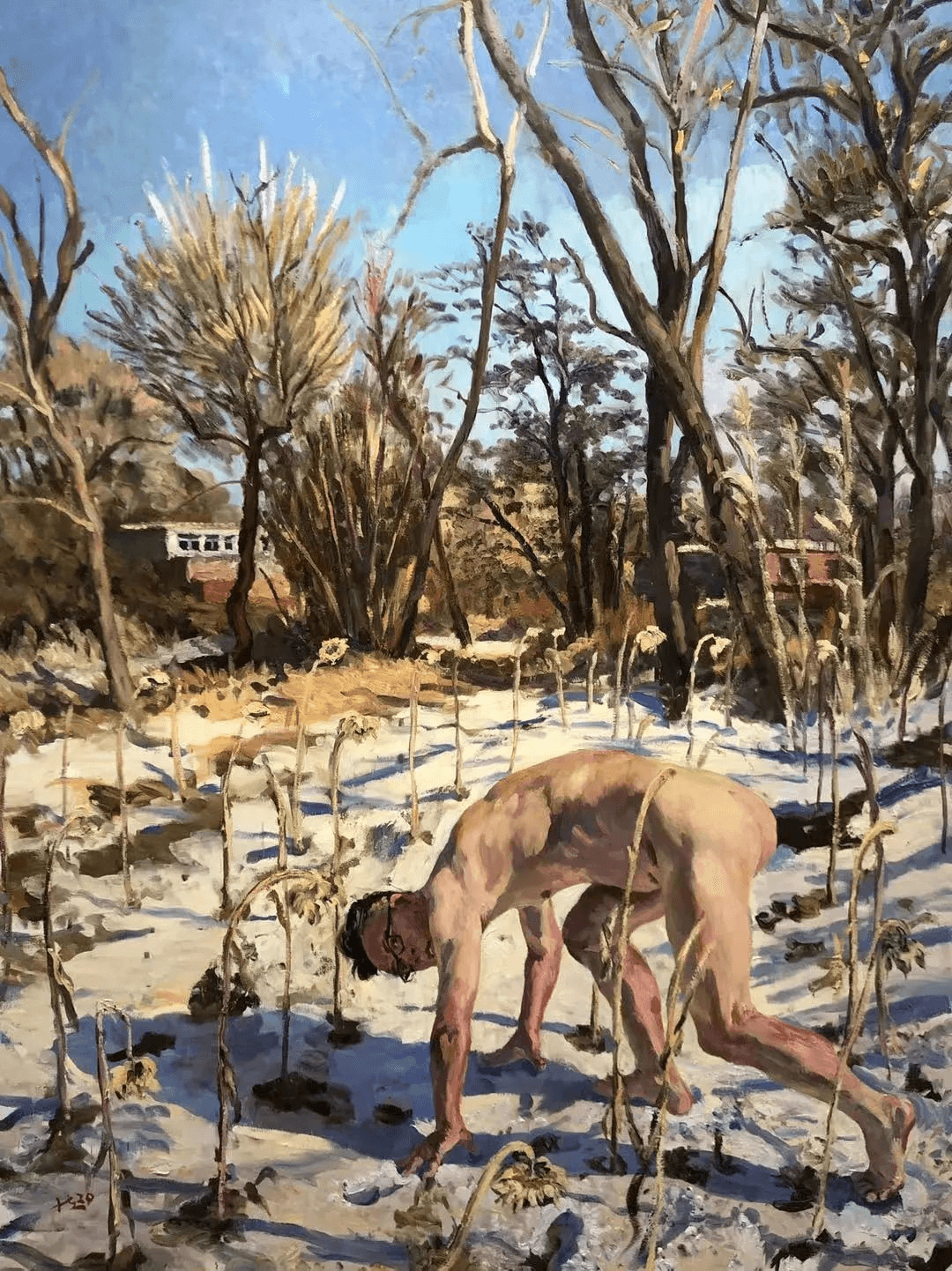

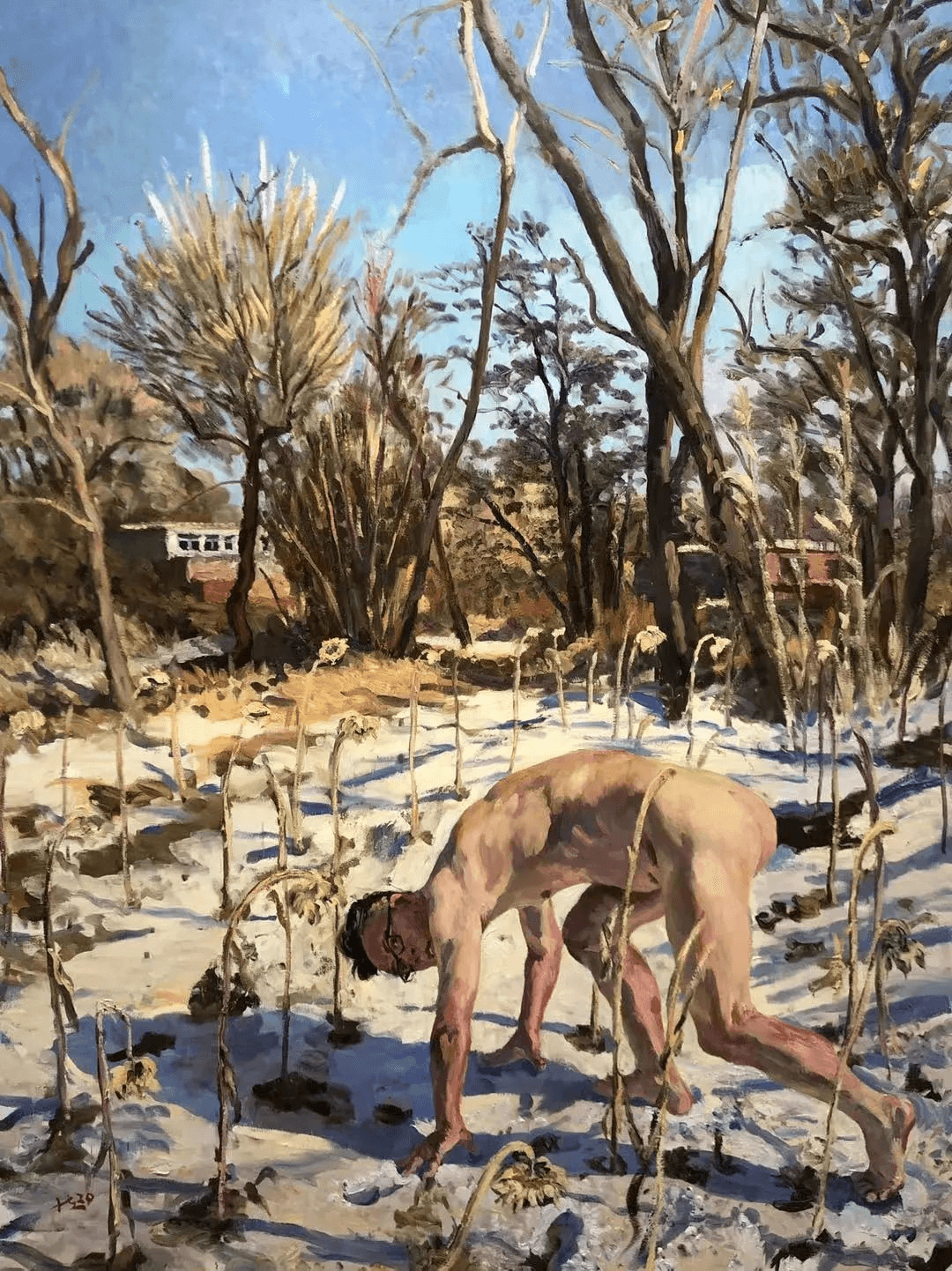

这一系列缘起于2020年1月农历新年期间刘小东创作的一幅自画像。自画像以他老家辽宁黑土村,埋葬着父亲的那片小树林为背景——刘小东光着身子,像老虎一样趴伏在寒冬的雪地上,原始地亲近这片养育自己的土地,赤裸地直面自己的身体。这种对自然与环境的顺从姿态,对不可避免之逝去的接受,是这组作品的核心所在。

刘小东《黑土坑自画像》,2020,布面油画,由艺术家工作室提供,来源:UCCA尤伦斯当代艺术中心

刘小东说:“我的绘画一直围绕着生命的内容进行拓展,跟社会、个人成长、生活变化有牢不可破的关系……我们的知识是来源于书本还是来源于朋友,一个人交往的范围有多大,也许都决定了我们的视野。”同时他表示,“通过这次绘画,对我个人来讲加深了情感的浓度,加深了对世界更深一层的理解……”

谭平:纸上作品

谭平,摄影师:胥欢,来源:谭平工作室

2022年,谭平用三个展览贯穿了三年来的创作与思考。年初在北京的元典美术馆举办的“告别2022”是对2020年在深圳雅昌艺术中心美术馆举办的“纪念2020”的延续;9月在ZiWU誌屋北京空间的个人项目“内循环”源于他在2022年疫情期间的隔离经历;年末在广东美术馆举办的展览“再问”遭遇了疫情最严重的时期,从开幕直至结束也没有真正对外开放,遗憾之余却也成为了对三年疫情最准确的观念表达。

谭平“告别2022”展览现场,来源:元典美术馆

从2020年到2022年,从纪念到告别,无论遭遇何种境况,对于谭平来说艺术始终是找到出口的切入点。如同策展人崔灿灿在展览“再问”中写道的那样:“绘画如何重返活力,重返痛感,重返赋予我们血肉的故事和当下,便是谭平放弃‘纯化语言’的全新起点,也是谭平近作的意义。”

谭平《虚构的权利》,2021,布面丙烯,300×400cm,来源:广东美术馆

谭平《心智》,2022,布面丙烯,200×200cm,来源:广东美术馆

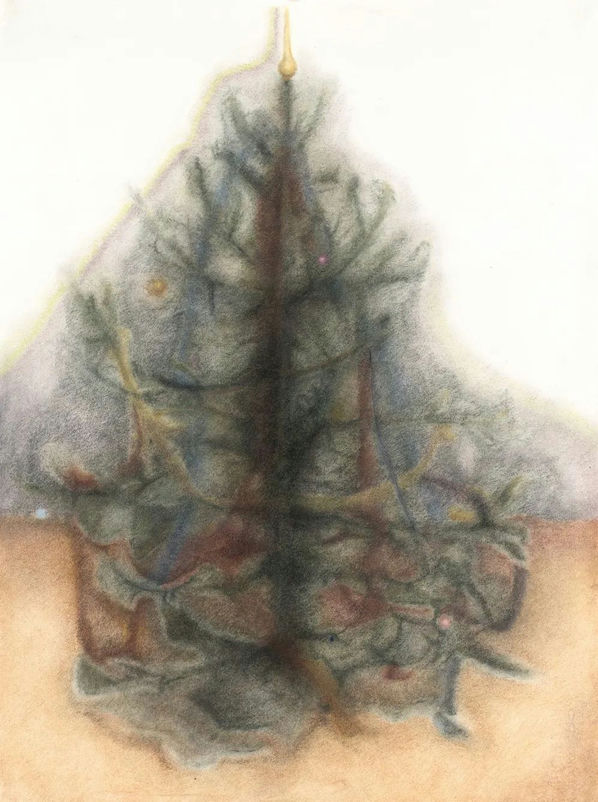

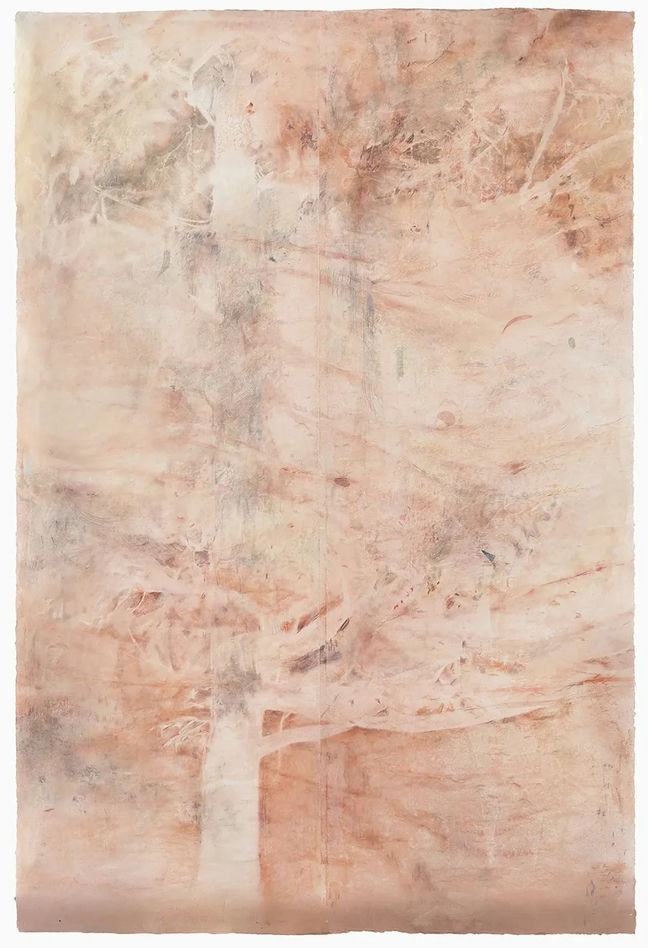

目前,“谭平 纸上·作品展”正于北京的灿艺术中心展出。展览集合了谭平自上世纪70年代到近三年间的25件纸上作品,以呈现艺术家通过“纸”这一媒介,持续探索从具象到意象再到抽象的图式语言衍变,以及将精神意志与绘画形式逐渐交互融合的心理历程。

谭平《无题》,2020,纸板拼贴,79× 72 cm,来源:灿艺术中心

疫情三年,谭平将大部分的时间投入在工作室里创作。他说:“时间多了,画画的材料也采用得更丰富。我开始在纸上画一些彩色的绘画,这些绘画与尺度比较大的布上绘画不同,我希望通过强烈的色彩和线条与疫情带给我们压抑与窒息的情绪形成对抗。这些作品并非有特殊的想法,更多的是个人情绪的自然呈现。”

回望过去三年,谭平通过作品画面上,或凝重压抑、或强烈对比的色彩,恣意流淌的颜料和如乱笔般四处流走的线条,阐述了如何用艺术来表达现实之于个体生命的痛感与撕裂。

谭平《无题》,2022,纸本丙烯,49 × 143 cm,来源:灿艺术中心

纸上作品是谭平迈向创作新阶段的绘画实验:如同谭平每个时期的纸上作品一样,观众能够从中看到艺术家在建构新的语言方法,与酝酿新的起点方面的尝试。

这些纸上作品中的色彩与线条,跟随情绪的起伏,在受控与自由的对抗之间,达成默契,不断将向外观看的视角引入与内在情绪的连接。通过对色彩、块面和线条的组合研究,谭平的作品透露出对纯粹绘画语言的兴趣,但同时也在强调个人对当下社会环境,以及身处于其中的人们的心灵境遇的主观表现,这也是谭平在疫情期间所思所感,并萌发出了具有现实意义的新的转变。

谭平《无题》,2023,纸本丙烯,102 × 153 cm,来源:灿艺术中心

谭平也比以往更“惜笔如金”了,如2022年的一些长卷作品,在色块的挤压和堆叠的同时,出现了大片的“空白”。这些“空白”对应的似乎是抽象的虚实关系。空白的“虚”与色块的“实”在画面中是可以辩证转换的。在时间与空间的哲学关系中,也正如在最为困顿的环境中努力经营出的一份期许和希望。

谭平《无题》,2023,纸本丙烯,102 × 153 cm,来源:灿艺术中心

如谭平所说:“人的情绪每一天都不一样,那么你对色彩的选择以及线条的处理都会有它的独特性,这些作品也像一个日记一样,能够记录特殊时期的特殊经历。”

沈远:内心伤痛的转换

沈远,来源:红砖美术馆

沈远个展“垂钓”于去年在北京的红砖美术馆展出,展览包括艺术家6件装置作品,其中5件创作于2019至2022年期间。这段时间对沈远而言异常沉重,一方面是失去至亲的伤痛,另一方面是全球疫情之下被封锁的状态。她将在这三年中的艰难经验变成了创作的动力,通过作品来表达自己所处的“失语”处境。

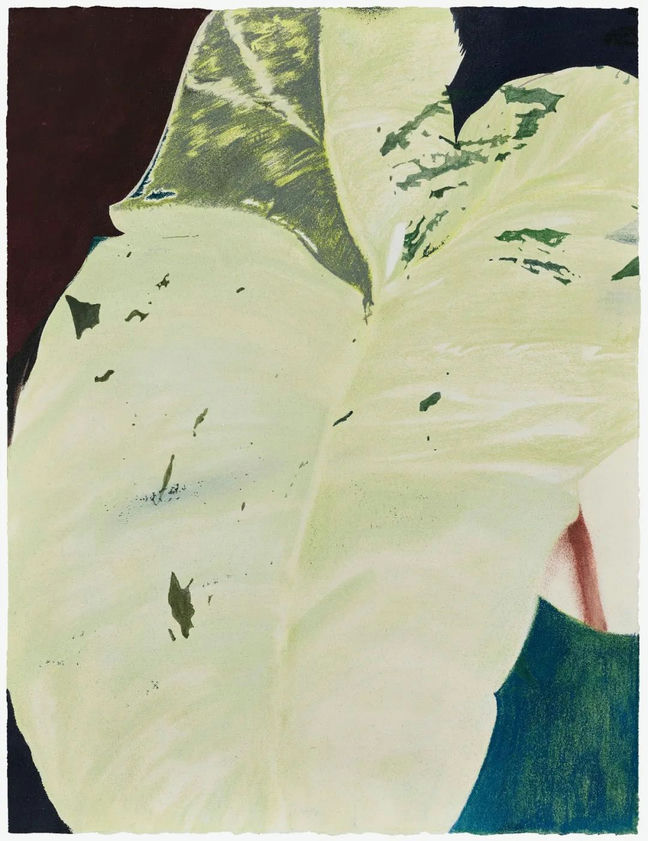

沈远《记忆的碎片,2019》,2019,木头、铁丝、纸片,560 x 160 x 216 cm,来源:红砖美术馆

沈远自中国美术学院毕业后,参与到中国先锋艺术运动当中。她在参加了“中国现代艺术展”不久后离开中国,与同为艺术家的丈夫黄永砅移居法国巴黎。因此,她的作品总能令人想起迁徙、语言、记忆,以及那些被略去的人与物,为文化间的诗意邂逅创造了空间。

可以发现,沈远擅于从个人生活经验有关的语言问题、身份问题和移民问题出发,触及到全球各处具体的群体和事件。她特别善于处理材料,能够用一种平静的语调讲述着个人或群体的尖锐处境,在关注现实残酷面的同时,其作品的表达又具有温柔细腻的一面。

沈远《阴性花园》,2017,铁架结构、铸铁喷泉、渔网、编织物、水,600 x 500 x 320 cm,380 x 230 x 550 cm,来源:红砖美术馆

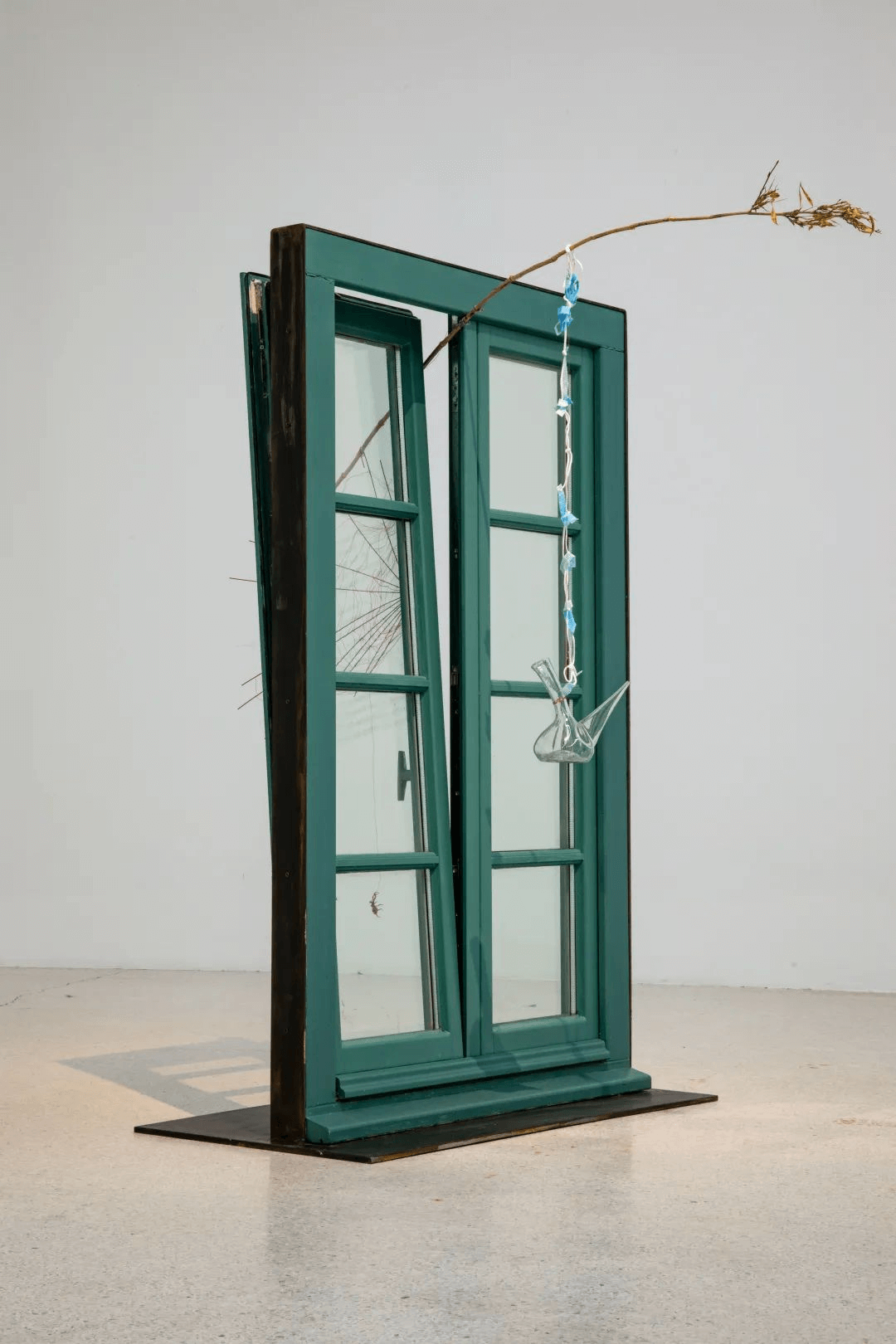

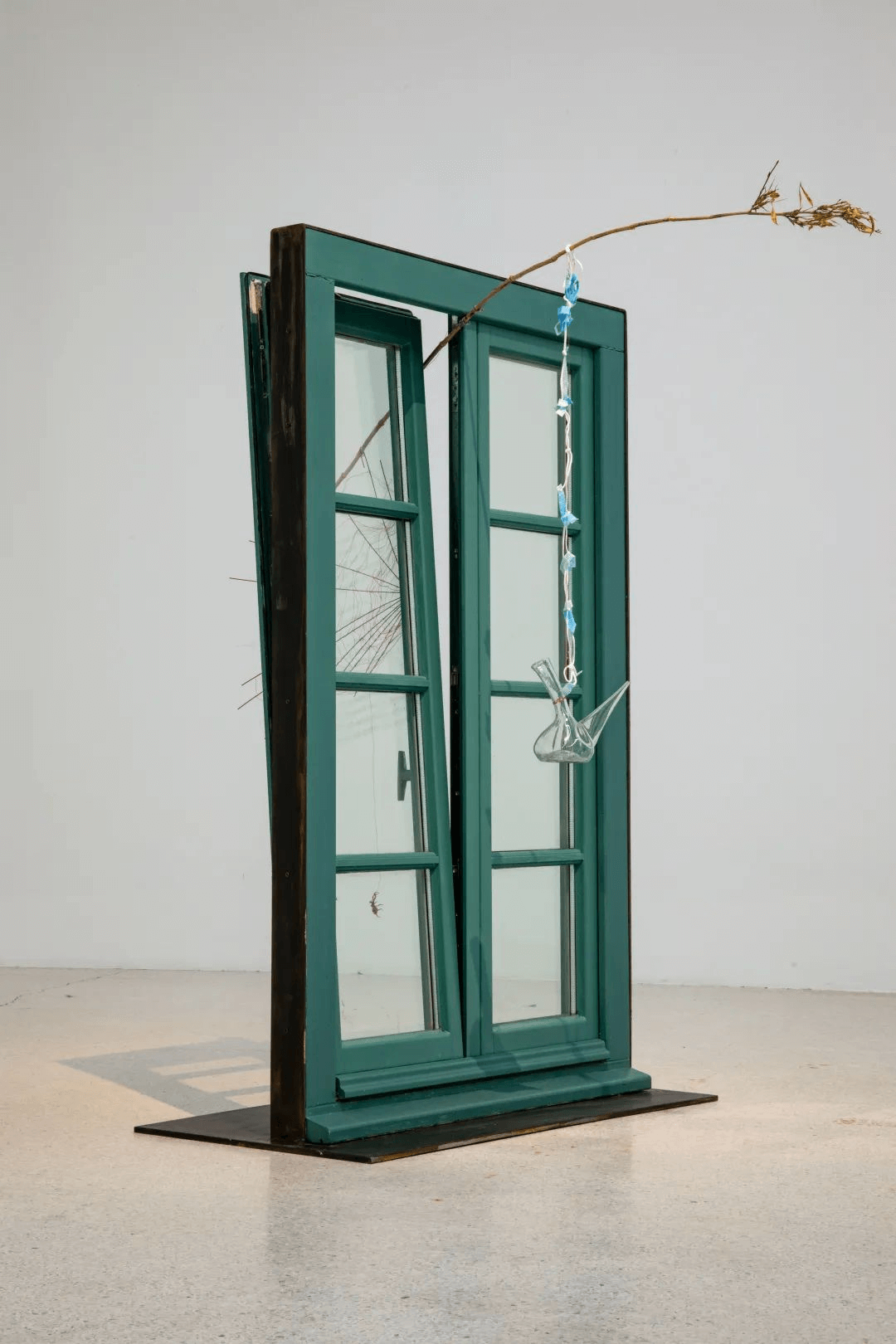

近期作品中,她在身份及空间界定的特殊性问题上表现出了更为多元的复杂性。作为展览的核心作品,《垂钓巴黎的空气,2020》的最初灵感来自杜尚一语双关的视觉和文字游戏,杜尚将“French window”故意漏写两个字母,转化成“新鲜的寡妇”,并借用窗户来象征在战争中失去丈夫的女人,以表达对战争的不满;沈远将黄永砅致敬杜尚的作品重叠引用,再次把作品的语义复杂化,通过作品诠释出自己当时的状态以及对现实的理解。

沈远《垂钓巴黎的空气,2020》,2020,木窗、竹条、铜丝、玻璃、玻璃瓶、钢板,146 x 98 x 55 cm,来源:红砖美术馆

沈远通过作品让自己走出这段困难的时期。同时,她也非常关注外面的世界。《漂流记,2020》呈现了三艘游轮(世界梦号、钻石公主号和威斯特丹号)的事件——由于Covid-19的传播,导致成千上万的乘客被关在海上数周,人与人之间的关系也随之改变……

沈远《漂流记,2020》局部,2020,琉璃瓶、渔网、铁架、秤砣、秤杆,700 x 1000 x 400 cm,来源:红砖美术馆

艺术家们用创作回应着当下的困境与人类的生存状态,亦在创作中寻找每个人生命的出口。

出品人:董瑞

撰文:Tina Xu

版式设计:宋贝贝

审校:小鱼

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除