墨方荣幸呈现艺术家韩五洲在墨方的第三次个展“今日有雪”,此篇为墨方与艺术家韩五洲就本次展览而延伸的书面交流,以下访谈中,“墨方”简称“M”,“韩五洲”简称“H”。

访谈 | Talk

M:展览名字“今日有雪”是一场六月雪,展览在盛夏制造“雪景”,人为逆转季节,这种时序的错位是否表达了对命运不公的不满,从你八岁开始求医寻找健康的过程是否有这样的思考-凭什么是我?

H:选择在盛夏制造雪景,是为了与四时有序的自古经验制造反差,在人的刻板印象里发生不可能的事;包括人们认为疾病就是不幸的、需要同情的, 没有人想过疾病也是生命的馈赠,如同健康一样, 只是不同的生命体验方式。生命是场体验,有人在宽阔的生命大道上平缓地驶过一生,有人需要翻山越岭栉风沐雨,因此得到不同的生命体验。

庄子说“方生方死”,明白了生命是体验的过程,就会超然的看待生命里所谓的“幸与不幸”。

我们的不同,于是产生不同的价值;有价值的生命才值得体验。

“不满不公”是抱怨,作品不需要抱怨;作品是关于生命、关于精神、关于永恒,所以这个展览有传统的脉络有宇宙的浩瀚,有一茬一茬的麦苗青青。

M:这次的主展厅作品《桃花源》中,你以肉身搏击面粉制造“雪”覆盖枯枝,行为消逝后遗留的拳击手套与“雪景”成为装置主体。这次行为表演,是否暗喻了“以身体损耗换取生存养分”,你觉得在今天的现实中,这种“桃花源”式的幸福想象对我们来说意味着什么?而树枝间药片伪装的“花蕾”,是否揭示了这种养分实为“镇痛幻觉”,你选择在二层脚手架表演,使观众必须仰视——这种垂直空间关系是否在模拟医疗场景中"病床/医生"的权力结构,更是你的工作方式就像面粉必须被击打才能成“雪”,艺术是否也需经过某种疼痛才能成立?

H:这个问题好, “医疗场景中的权利结构”我没这么想过,但也不拒绝这样的想象。

看作品没有标准答案,并不需要艺术家的确认;创作只是放大我理解的世界给大家看,大家各有各的解读方式和进入作品的通道。我说这个提问好,是这个问题在提出的同时也提供出了提问者对作品的感受和解读。谢谢。

M:《仿夏圭雪堂客画图》用茯苓和桑寄生重构宋画意境,这种将药材转化为山水符号的做法,是否在探讨传统绘画 "卧游"理想与当代人精神疗愈的共通性?你说第一层是中药粉第二层是西药粉末,你怎么看待传统美学和西化艺术之间的衔接?

H:南宋已经是偏居一隅的政权机构,但宋人的文化又反向征服(影响)着周边的文化;桑寄生是一味中药材,一种半寄生的附生灌木植物,生长习性是寄生于桑树或梨树等高大植物上;西化艺术和传统美学在我这里是表和里的关系。

仿夏圭雪堂客画图,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,100×100cm,2021,作品局部

Conversation in the Snow Hall, after Xia Gui, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 100×100cm, 2021, Detail

M:《桃花源》枝头“花蕾”、《仿夏圭》中药粉重构的雪景,包括作品“古典凳”、“药”从个人病痛载体(如你常年服药经历)演变为社会机体“症候”。这是否暗示了古典山水精神需以“药”为解药?而你已经将创作本身视为一种“自我诊疗”。

H:自然是药,山水是药,文化是药,也许对社会症候有疗效;但我们又都太忙了顾及不上吃,而且不觉得需要;这种回答显的很老登。艺术家还得回到个体出发,我的创作本身是“我是谁,我从哪里来,我要往哪里去”。

古典凳,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,120×150cm,2020

Antique, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 120×150cm, 2020

M:你作品中反复出现的枯枝、药片、面粉等易碎材料,与宋画、佛教符号并置,你在《粉色研究》中感受到“基因里潜伏的东方美感”,这种“纤细到近乎病弱”的审美,是在重构一种“脆弱的永恒”,你如何看待中国传统美学中的“病态美”?

H:我理解的“纤细与脆弱”的意思是细腻,是对天地细致入微的感知力;古人的寄情寄思,感怀万物的一种生命态度。

我在拍摄完成《粉色研究》后,看画面时脑子里总联想起红楼梦三个字,我就去读了《红楼梦》;可能这幅作品的气息暗合了红楼梦里的一些意象。也可能仅仅是创作者的一种主观臆断。

细腻到极致的文化,就会产生一种脆弱的美,脆弱易逝,高不可攀,不可亵玩。“极致到近乎于病弱的美感”强调的是极致,“病弱“并不是“病态”;宋词里很多形容情感的词汇,如“人比黄花瘦”如果理解成病态就太不浪漫了,太不懂浪漫了。

古道西风瘦马,枯藤老树昏鸦,“枯藤老树”是病态美吗,是意境美。东方传统美学里有柳永、李清照婉约细腻的美,有苏轼、辛弃疾豪放的美,有嵇康、阮籍洒脱的美,有陶渊明淡泊恬淡的美,有徐渭癫狂的美。都是我“基因里潜伏的东方美感”。

粉色研究-氟哌噻吨美利曲辛片,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,150×120cm,2023,作品局部

A study in pink medicine, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 150×120cm, 2023, Detail

M:从《仿徐渭榴实图》的“不明所以的绿枝”到《绿色研究》的“春天”宣言,绿色在您的作品中逐渐从直觉变为自觉的象征。这种颜色是否承载着您对生存的另一种理解,你又如何理解徐渭的癫狂?

H:绿色是生命的河流,宽阔悠长;从古至今奔腾不息。绿色是种子,绿色是风吹草又生。

徐渭“眼空千古,独立一时”,徐渭身上有大才不遇傲世的癫狂,也有疾病症状的癫狂,我取他精神里那份不屈不甘的生命力。

仿徐渭榴实图,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,150×120cm,2021

Pomegranates, after Xu Wei, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 150×120cm, 2021

M:相比于直接展出装置,您更倾向于用摄影将大量在工作室内的创作进行更开放的展示。摄影的这种"二次创作"方式,是否让作品获得了某种新的生命?您如何看待摄影记录与现场体验之间的差异。

H:有些想法适合用装置呈现,有些用摄影更得当些(摄影就是摄影,是独立的艺术媒介;不是另一媒介的记录工具),作品的内容决定着形式,我没有刻意区分艺术媒介之间的界限,也没有更倾向于某个材质;以这次展览为例,装置作品《桃花源》需要身体介入,我就加入了行为;行为现场又自然形成了影像;摄影作品《缓释宇宙》是用底片扫描仪直接扫描胶囊颗粒完成的,说它是摄影但没用相机拍摄,说它不是摄影又用到了扫描仪的镜头;所以我不拒绝任何一种形式。

(我2021年的两件墙面作品,一件叫《白色雕塑》,一件叫《粉色雕塑》,有人疑惑,一个墙面作品怎么能称之为雕塑,我玩了个双关语,这里的“雕塑”是“用药物雕刻塑造身体的意思。”我刻意用主题内容置换了形式的区分。)

白色雕塑,pet药瓶、铝板、木,120×82×8cm,2021

White Sculpture, PET medicine bottle, aluminum plate, wood, 120×82×8cm, 2021

粉色雕塑,医用胶囊、铝板、木、有机玻璃,124×84×8cm,2021

Pink Sculpture, Medical capsule, aluminum plate, wood, plexiglass, 124×84×8 cm, 2021

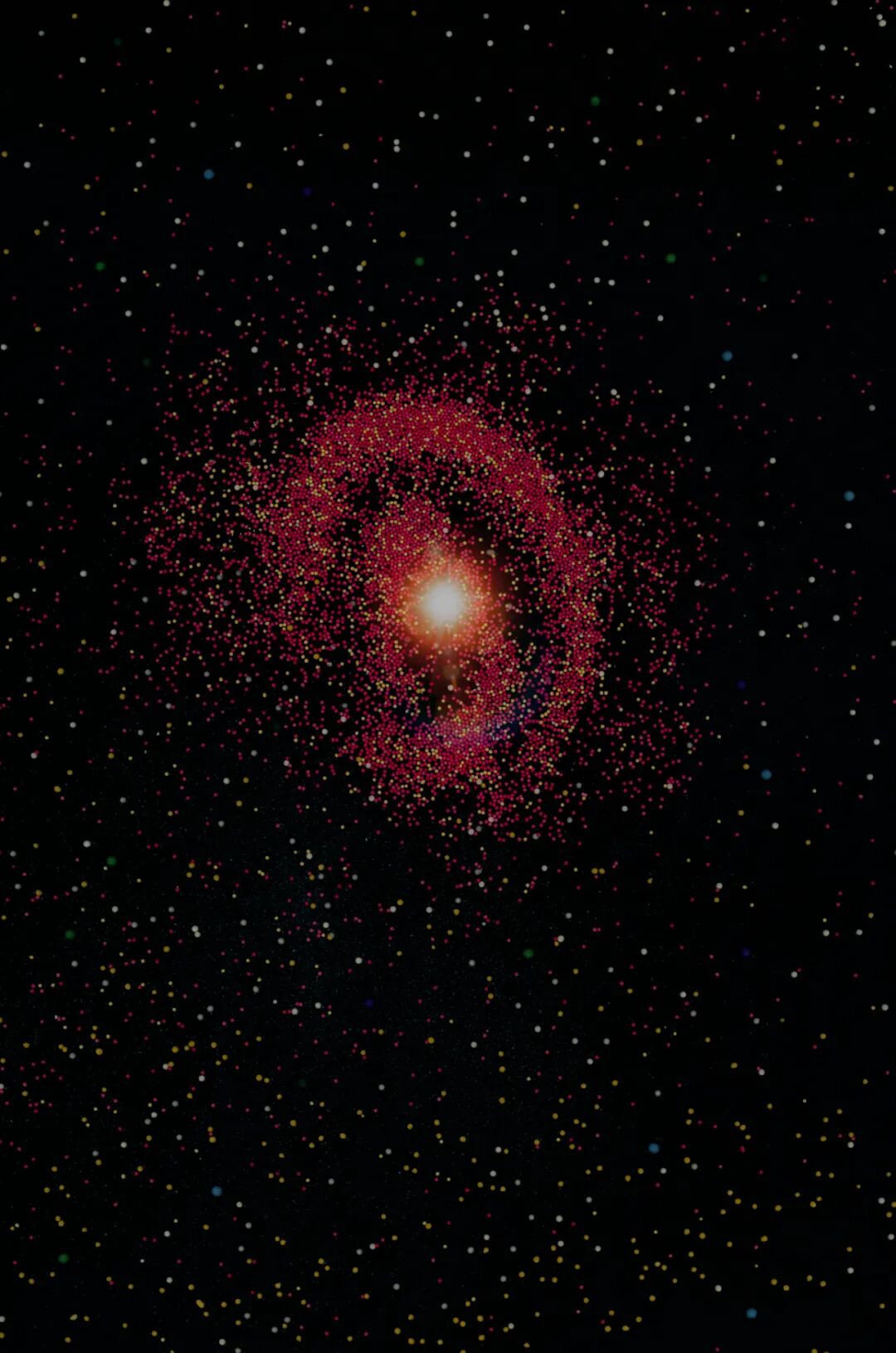

M:《缓释宇宙》这件作品承载展览的“终极追问”,既是浩瀚宇宙,也是胃里溶解的一粒小胶囊。您如何理解这种从一粒药到宇宙的跨越?

H:《华严五教章》里说“一即一切,一切即一”,英国诗人布莱克说“一沙一世界,一花一天堂”。

构成我身体的每一颗基本粒子里都包含着山川湖海,日月星辰。

缓释宇宙,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,240×160cm,2025

Sustained-release Cosmos, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 240×160cm, 2025

M:如果下一个阶段要开一副“艺术药方”,它会包含哪些成分?是更激进的身体介入,还是向更虚空的灵性层面探索。

H:下一阶段的工作跟现在进行的工作没有一个具体的分割点,工作是迂回递进的过程,一次次的精神求索,一次次的身体验证;艺术家所能呈现的可能就是他这个阶段的生命观和宇宙观,哪里会有“艺术药方”这回事儿。

绿色研究-琥乙红霉素,收藏级哈内姆勒 摄影纯棉 硫酸钡,100×100cm,2023,作品局部

A study in green medicine, Hahnemühle PhotoRag®Baryta, 100×100cm, 2023, Detail

Mocube is honored to present A Snowy Day, Han Wuzhou’s third solo exhibition at Mocube. This article features a written exchange between Mocube and the artist regarding the exhibition. In the following interview, "Mocube" is abbreviated as "M," and "Han Wuzhou" as "H".

M: The exhibition title “A Snowy Day” is like a snowfall in June—a deliberate creation of a snowy scene in the height of summer, an artificial reversal of the seasons. Does this dislocation of time reflect a sense of dissatisfaction with the injustice of fate? Since you began seeking medical help at the age of eight, has the question “Why me?” ever crossed your mind?

H: Creating a snowy scene in midsummer was meant to contrast with the long-standing human experience of orderly seasons—to present the impossible within people’s rigid expectations. People tend to associate illness with misfortune and pity. Few consider that illness, like health, may also be a gift of life—just a different way of experiencing it. Life is an experience: some people travel smoothly along a wide road, while others must cross mountains and endure wind and rain, thus gaining different life experiences.

Zhuangzi once said, “Life and death are simultaneous.” Once you understand that life is a process of experience, you can transcend the ideas of“fortune” and “misfortune.” Our differences create different kinds of value. A life with value is one worth experiencing.

“Dissatisfaction with injustice” is merely a complaint. Artworks do not need to complain; they are about life, spirit, and eternity. That’s why this exhibition carries a traditional lineage, the vastness of the cosmos, and the endless waves of tender green wheat.

M: In the main installation work Tao Hua Yuan, you physically fought with flour to create “snow”covering dry branches. After the performance ended, the boxing gloves and snowy scene remained as the core of the installation. Does this performance metaphorically suggest the idea of “exchanging physical depletion for the nutrients of survival”? In today’s reality, what do you think a Tao Hua Yuan-like vision of happiness means to us? And the pill-disguised “buds” among the branches—do they imply that this nourishment is actually a kind of “pain-relieving illusion”? You chose to perform from a second-floor scaffold, forcing the audience to look up—does this vertical spatial relationship simulate the power dynamic of a medical setting, like ‘hospital bed/doctor’? More broadly, just as flour must be struck to become snow, does art, too, require a kind of pain to come into being?

H: That’s a good question. I hadn’t considered the “power structure within medical settings,” but I don’t reject such an interpretation.

There’s no standard answer when it comes to viewing a work of art—it doesn’t require the artist’s confirmation. Creating art is simply amplifying the way I perceive the world and sharing that with others. Everyone has their own way of interpreting and accessing a work.

I say this is a good question because it not only raises a point, but also reveals the questioner’s personal feelings and interpretation of the work. Thank you.

M: In Conversation in the Snow Hall, after Xia Gui, you reconstruct the aesthetic of a Song dynasty painting using medicinal herbs like poria and mistletoe. Does this transformation of medicine into landscape symbols explore the connection between the traditional painting ideal of “reclining travel” (wo you) and contemporary spiritual healing? You mentioned that the first layer is traditional Chinese medicine powder, and the second layer is Western pharmaceutical powder—how do you view the relationship between traditional aesthetics and Westernized art?

H: The Southern Song Dynasty was already a regime relegated to a corner of the land, yet its culture in turn exerted influence over the surrounding regions. Mistletoe is a traditional medicinal herb—a semi-parasitic shrub that typically grows on tall trees like mulberry or pear. For me, Westernized art and traditional aesthetics exist as surface and substance.

M: In Tao Hua Yuan, the “buds” on the branches, the snowy landscape reconstructed from medicinal powders in Conversation in Snow Hall, after Xia Gui, as well as works like Antique and Medicine, all reflect a shift—from personal experiences of illness (such as your long-term use of medication) to broader societal “symptoms.” Does this suggest that the spirit of classical landscape painting now requires “medicine” as its remedy? And that you’ve come to view art-making itself as a kind of self-treatment?

H: Nature is medicine. Landscape is medicine. Culture is medicine. Perhaps these can even have healing effects on social symptoms. But we’re all too busy to take the dose, and often don’t feel the need. This kind of answer might sound old-fashioned. An artist ultimately must return to the individual. For me, creating is fundamentally about: Who am I? Where do I come from? Where am I going?

M: In your work, recurring fragile materials like dry branches, pills, and flour are often juxtaposed with Song-dynasty painting and Buddhist symbols. In A Study in Pink Medicine, you mention sensing an “inborn Eastern aesthetic” in your genes. This delicacy—almost to the point of frailty—seems to evoke a kind of “fragile eternity.” How do you view the notion of “morbid beauty” within Chinese traditional aesthetics?

H: What I understand as “delicacy and fragility” is actually subtlety—a refined sensitivity to the workings of heaven and earth. It’s a life attitude found in the ancients’ way of expressing emotion and contemplating all things.

After finishing A Study in Pink Medicine, I kept associating the imagery with Dream of the Red Chamber, so I went back to read it. Perhaps the mood of the piece resonates with some of the novel’s imagery—or maybe that’s just my own subjective projection as a creator.

A culture that reaches the height of subtlety inevitably produces a kind of fragile beauty—one that is fleeting, unattainable, and not to be desecrated. The phrase “a beauty so delicate it borders on frailty” emphasizes extremity, not sickness. “Frailty” here doesn’t mean pathological. Take the line from Song lyrics, “She is thinner than the yellow chrysanthemum”—if you interpret that as morbid, you completely miss the romance.

“The old road, the west wind, a thin horse; withered vines, ancient trees, dusk crows”—are the “withered vines and old trees” a kind of morbid beauty? No, they evoke a beauty of atmosphere.

In traditional Eastern aesthetics, there’s the delicate beauty of Liu Yong and Li Qingzhao, the bold beauty of Su Shi and Xin Qiji, the unrestrained beauty of Ji Kang and Ruan Ji, the serene beauty of Tao Yuanming, and the wild, unhinged beauty of Xu Wei. These are all expressions of what I call “the Eastern aesthetic latent in my genes.”

M: From the “inexplicably green branches”in Pomegranates, after Xu Wei to the declaration of “Spring” in A Study in Green Medicine, the color green in your work seems to have evolved from an intuitive choice to a conscious symbol. Does this color embody a different understanding of survival for you? And how do you interpret Xu Wei’s madness?

H: Green is the river of life—broad and enduring, flowing ceaselessly through time. Green is the seed; green is the grass that grows again when the wind blows. Xu Wei “held the past in contempt and stood alone in his time.” His madness carried both the frustration of great talent left unrecognized and symptoms of illness. What I draw from him is the unyielding, indomitable vitality of his spirit.

M: Compared to directly exhibiting installations, you seem more inclined to present much of your studio work through photography in a more open-ended way. Does this “secondary creation” through photography give your work a new kind of life? How do you view the difference between photographic documentation and in-person experience?

H: Some ideas are better suited to be presented as installations, while others work more appropriately through photography. (Photography is photography—it’s an independent artistic medium, not just a tool to document other media.) The content of a work determines its form. I don’t intentionally draw strict boundaries between mediums, nor do I prefer one material over another.

Take this exhibition as an example: the installation Tao Hua Yuan required bodily involvement, so I incorporated performance. That live action naturally gave rise to video and photographic works. The photographic piece Sustained-release Cosmos was created by scanning capsule granules directly with a film scanner. You could call it photography, though no camera was used; but you could also argue it is photography, because it relied on the scanner’s lens. So I don’t reject any form.

(Two of my wall-based works from 2021 are titled White Sculpture and Pink Sculpture. Some people were confused—how can a wall piece be called a sculpture? I was playing with a pun: the “sculpture” refers to the body being shaped and molded by medication. I deliberately used the thematic content to disrupt the conventional boundaries between forms.)

M: Sustained-release Cosmos carries the exhibition’s “ultimate question”—it is at once a vast cosmos and a single dissolving capsule in the stomach. How do you understand this leap from one pill to the universe?

H: As the Treatise on the Five Teachings of Huayan says, “One is all, and all is one.”

The English poet William Blake wrote, “To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower.”Every fundamental particle that makes up my body contains within it mountains and rivers, lakes and seas, the sun, the moon, and the stars.

M: If you were to prescribe an “artistic remedy” for the next phase, what ingredients would it contain? Would it involve more radical physical engagement, or a deeper exploration of the spiritual and the immaterial?

H: There’s no clear dividing line between the current work and what comes next. The process is a gradual and winding progression—a continual search of the spirit, a continual testing of the body. What an artist can present is simply their view of life and the universe at a given moment. There is no such thing as an “artistic remedy,” really.

关于艺术家

韩五洲,1980年生于河南北部山村,现居住于北京。作品涉及装置、录像和摄影。他通常使用生活中随手可得的材料,诸如塑料、废弃物、消费和消耗品进行艺术实践和创作,善于以自身为参照,对生存空间进行思考,并对社会性议题作出反应。个展&个人项目: “今日有雪”,墨方,北京,2025;“黑色琥珀”,蔡锦空间,北京,2024;“精心熬制,祝您健康!”,墨方,北京,2020; “千祥宏集万里峥嵘”,墨方,北京,2017;“大风”,龙口空间,北京,2015;“风的外衣”韩五洲个人项目,黑芝麻空间,北京,2014;“YELLOW”韩五洲个人项目,我们说要有空间于是就有了空间,北京,2014。部分群展:“将死亡带回生活”,MACA艺术中心,北京,2025;“八月之光”,墨方,北京,2024;“明日派对”,山中天,北京,2024;“于无声处,劳作而等待”,墨方,北京,2020;“山河画廊”,龙口空间,北京,2017;“北京诗人”,荷兰Marres当代艺术中心,荷兰,2016;“我是他者”,深圳国际城区影像节,深圳,2016;“蜕变”第四届中国-意大利当代艺术双年展,北京,2016 ;“绵绵若存走岷江”,成都,2016。

Artist Bio

Han Wuzhou was born in a mountain village in northern Henan in 1980 and now lives in Beijing. His works involve installation, video and photography. He usually uses materials that are readily available in life, such as plastic, waste, consumer and consumable products, for artistic practice and creation. He is good at using himself as a reference to think about living space and respond to social issues. Solo exhibitions & personal projects: "A Snowy Day", Mocube, Beijing, 2025; "Black Amber", Cai Jin Space, Beijing, 2024; "Wish you good health", Mocube, Beijing, 2020; " A Thousand Years of Good Life ", Mocube, Beijing, 2017; "Strong wind", Longkou Space, Beijing, 2015; "Coat of the wind" Han Wuzhou personal project, Black Sesame Space, Beijing, 2014; "YELLOW" Han Wuzhou personal project, we said we need space and then there is space, Beijing, 2014. Selected group exhibitions: "Bring Death Back into Life", MACA Art Center, Beijing, 2025; "Light In August", Mocube, Beijing, 2024; "All Tomorrow’s Parties ", Wind H Art Center, Beijing, 2024;" Work and Wait in Silence", Mocube, Beijing, 2020; "Shanhe Gallery", Longkou Space, Beijing, 2017; "Beijing Poet", Marres Center for Contemporary Art, Netherlands, 2016; "I am the Other", Shenzhen International City Image Festival, Shenzhen, 2016; "Metamorphosis" The 4th China-Italy Biennale of Contemporary Art, Beijing, 2016; "Continuous Flowing along the Minjiang River", Chengdu, 2016.

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除

宋睿瑾

宋睿瑾