阆风艺术正在展出群展“我觉得我疯了”。本次展览汇集了一批目前或即将就读柏林艺术大学、维也纳艺术学院、慕尼黑艺术学院、杜塞尔多夫艺术学院、科隆媒体艺术学院、不莱梅艺术学院、奥芬巴赫艺术学院、巴黎国立高等美术学院,伦敦大学金史密斯学院及巴特莱特建筑学院等十六位艺术家。他们使用不同的媒介与表现手法,包括绘画、摄影、装置、雕塑、影像等。“我觉得我疯了”是艺术家在创作中所体验的某种状态,更是生活里不可逃避的瞬间。他们将惊喜瞬间投射在艺术作品中,如同一颗颗跳舞的星辰,在这之上,带着混沌与疯狂。

我们于展期内开启采访栏目「Artist Talk」,邀请十六位参展艺术家,通过他们对本次展览作品和自身创作经历的解答,试图还原一个更加丰满和生动的展览现场。

宋睿瑾

宋睿瑾

Song Ruijin

2003年出生于中国昆明,现工作生活于日内瓦与巴黎之间。她在日内瓦艺术与设计大学(HEAD)主修视觉艺术,即将前往巴黎国立高等美术学院就读,并在巴黎塞尔吉国立艺术学院交换学习。她的实践涵盖绘画、陶瓷、金属工艺与版画等媒介。

她将创作视为一种持续掘进的行为。“鼠穴”是她对自身创作状态的隐喻——一个杂乱、隐秘、不停生长的内部系统。每一幅作品都像是一次探索,一次在迷宫中不断试探、偏离、重新寻找路径的过程。在这个空间里,没有唯一的入口,也没有明确的出口;画布不再是平面的场所,而是一个不断变化的、有生命的洞穴。

宋睿瑾的绘画始于一种与画布之间的对话。这种对话开放而流动,常常没有明确目的。她在混沌中作画,在过程中“发现”图像,而非设计它们。她反转画面、覆盖图层、扰乱图像的逻辑秩序,以此中断视觉惯性,迫使自己重返纯粹的观看状态。在这个过程中,她不再主导画面,而是在被图像引导,在倾听其发生。她对生命的脆弱保持着持续的敏感。童年中关于死亡的记忆——一匹折颈的马、一只被车撞死的猫、一头在市场被杀的牛——深深刻印在她的感知之中。她试图在图像中捕捉这些瞬间的真实,并探问其中潜藏的力量。出身于工人家庭,父亲和祖父在流水线中耗尽的身体也深深影响着她,让她意识到日常之中无声的压迫与时间的消耗。在她的作品中,那些小而脆弱的生命,往往拥有最深的精神重量。

她的绘画,是一次不断返回又不断逃离的过程——既通向内心深处,也朝向外部世界发问。

参展作品 / Exhibited Works

诗,诗,诗,诗 Poem, poem, poem, poem

宋睿瑾 Song Ruijin

布面油画,丙烯,炭笔 Oil on canvas, acrylic, charcoal

170x200cm

2024

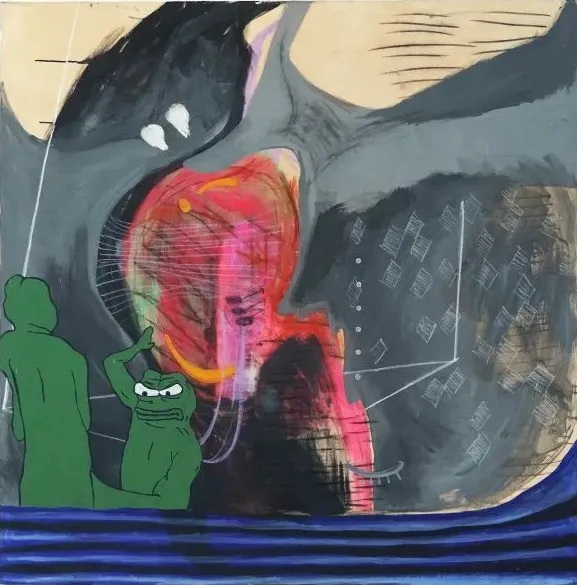

一边音乐,一边挨打 Beating to the Beat

宋睿瑾 Song Ruijin

布面丙烯 Acrylic on canvas

180x180cm

2025

生辰八字 Eight Signs of Life

宋睿瑾 Song Ruijin

布面丙烯,喷枪 Acrylic on canvas, airbrush

60x40cm

2024

恋人 Lover

宋睿瑾 Song Ruijin

陶瓷 Ceramic

65x55x22cm

2024

艺术家访谈 / ARTIST TALK

Q1:《一边音乐,一边挨打》为什么利用了“佩佩蛙”这个形象?在你其他的作品中,是否也使用了类似的互联网元素?当代网络传播对你的创作有什么影响吗?

宋睿瑾:在《一边音乐,一边挨打》这件作品中,我使用“佩佩蛙”是出于它所承载的复杂、扭曲的情绪状态。

它最初是一个幽默、可爱的表情包,后来却经历了语境的层层转化——它变得悲伤、厌世、讽刺,甚至政治化。我很着迷这种情绪错位:一个看似轻松的形象,却总是被用来表达某种痛苦、疲惫或绝望。

(右下)佩佩蛙(Pepe)

于2005年在美国漫画家Matt Furie创作的漫画《男孩俱乐部》中初次登场

“一边听音乐一边挨打”也是这种错位感的图像表达——我们一边接受着快感,一边接受着现实的暴力,身体或情绪上的。佩佩蛙就是这类感受的某种“网络化肖像”。我其实特别想在之后的创作中更多地去探索“表情包”。

它已经不只是网络语言,而是一种特别浓缩、扭曲的情绪表达,和我在绘画中想处理的“混乱”或者“模糊状态”有很多重叠的地方。

Q2:作品《诗,诗,诗,诗》与上一张作品对比,会发现在创作方法和绘画技巧上的细微变化,这之中发生了什么形成了这样的转变?又产生了哪些思考?

宋睿瑾:关于我姥爷姥姥的那幅作品《诗,诗,诗,诗》其实是属于我上一个阶段的创作。当时受到了《百年孤独》的启发,想尝试做一个“家族编年史”式的绘画计划。不是直接去“讲述”某段家族史,而是想用图像去一点点描绘那些非语言的传承——比如身体的姿态、眼神的退化、空间的消失,还有那些无声的日常。

作品《诗,诗,诗,诗》局部细节

但从《一边音乐,一边挨打》开始,我进入了另一种工作状态——混乱、反复、不断自我打断。图像是从噪音中生出来的,不再是“画出来”的,而是“发生”的。我在绘画过程中播放音乐、制造干扰,甚至故意把画反过来、打乱、覆盖,再重新来。这种方法的情绪性、即时性和破坏性,成为我新的节奏。

《百年孤独》|由哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说

我把这种创作状态叫做“鼠穴”。它是我内部的结构——乱的、埋着东西的、不停掘进又永远找不到出口。图像在这个系统里不是结果,而是一次次不断试探的碎片。

Q3:你在这幅蜗牛作品中加入了自己的生辰八字,是什么时刻或者契机,让你感觉自己像只蜗牛?这是否与你在国外的生活经历相关联?

宋睿瑾:在创作《蜗牛》的那段时间,我正在研究八字。

八字对我来说,它用出生的时刻,去推演人的一生轨迹。这种轨迹是慢的、沉的、不可逃避的,我开始意识到,它和我在生活中的很多经验其实是重叠的。

那时候我常常感觉自己就像一只蜗牛。

蜗牛是缓慢的、敏感的,它没有固定的栖息地,只能背着整个身体和壳,一点一点往前走。这种状态和我在国外的生活经验有关:语言、文化、节奏都让我觉得自己总是慢半拍,像是处在一个不属于自己的系统里,靠本能去适应、去抵抗。

于是我把自己的生辰八字写进了这件作品里。那是我第一次尝试把命运的编码和图像融合在一起。我不想解释命运,而是想感受命运:一种身体在时间中缓慢挪动的节奏,一种不断被命运拖行、但又执意前进的姿态。

Q4:除了你惯用的绘画系列创作,《恋人》这件尝试以陶瓷来完成,怎么开始接触陶瓷的?

宋睿瑾:对我来说,陶瓷和绘画其实一直是并行的两条线。从一开始我就没有把它们分得太开,它们在我的创作里是互相交错、互相穿透的。

我真正开始接触陶瓷是在景德镇,那时候我在那边驻厂待了四五个月。那段时间我几乎每天都泡在工作室和窑房里,对陶瓷这种材料有了更身体性的认知:它不像绘画那样可以随时改、反复叠加,陶瓷更像是一种“顺从自然”的创作,它需要等待、需要容忍不可控,也必须接受失误、破碎,甚至烧坏。

《恋人》这件作品里,我用陶瓷去构造一个情感结构。和画布上那种可以来回反复的方式不同,在陶瓷里很多决定是一次性的,是不可撤回的,就像某些关系,它的脆弱和强度是并存的。

所以我觉得陶瓷和绘画是我面对材料的两种姿态:一种是试探性的,一种是必须承担后果的。《恋人》可能就是我第一次更明确地用陶瓷去回应内在的情绪,而不是只是作为媒介实验。

Q5:在创作过程中,是否有过疯狂或打破常规的时刻?你认为“疯狂”在艺术创作中必要吗?

宋睿瑾:在创作过程中,我确实有过一些看起来“疯狂”的时刻。不是那种表面上的情绪爆发,而是一种内部秩序的崩解:图像突然不受控制,我开始重复覆盖、毁掉原本已经“完成”的部分,甚至整幅画面完全倒转重来,反复很多次。这种时候,我会进入一种混沌但很清醒的状态——像是在逼迫自己打破某种安全的惯性。

阆风此次展览衍生的阅读板块,我的推荐书《成人之年》,是米歇尔·莱里斯写的一本介于自传和诗性写作之间的书。他有一句话我特别喜欢:“写作就像斗牛:不是表演才华,而是冒着受伤的危险,把自己的弱点暴露出来。”

阆风艺术展览相关衍生阅读区

我想这就是我理解的“疯狂”——它不是风格或姿态,而是一种必须投入到危险里的行为。你要面对自己最不想触碰的部分,然后让它通过画面或材料流出来,这种过程有时候真的会让人失控,也会带来深刻的不安。

但我认为这种“疯狂”是必要的,甚至是唯一有意义的状态。因为当你只是按部就班地“完成一件作品”,你其实在退回一种安全区域。真正的创作是在不断逼近边界、不断失败、不断被图像本身拉走的过程中发生的。

Q6:最近一次觉得自己“疯了”是在什么场景下?你有什么特别的用来对抗疯了的办法吗?

宋睿瑾:最近一次觉得自己疯了,是搬家的时候。

我有 30 个箱子,全是材料、工具,书还有我也不知道为什么留下的东西。那一刻感觉自己半截身子都入土了。

我对抗疯的方法就是——不说话,只动手。打包、搬、清点,一遍一遍重复,直到身体比情绪更累。

Q7:欧洲美术学院的教育环境与你之前的学习和创作环境之间的差异是什么?这种差异是否影响你的生活或创作?

宋睿瑾:我之前在昆明学习,现在在日内瓦,其实这两个城市在节奏上挺像的,生活都比较慢。但在欧洲读美院,差别最大的还是在于创作方式更自由、也更“动手”。

比如说你要画一张油画,不是直接拿画布,而是得自己从锯木条、拉画布、上底开始,所有东西都要亲手来。

Q8:你认为年轻创作者在当下的艺术生态中,感受到最大的外部压力是什么?

宋睿瑾:对我来说,最大的外部压力,是在一个已经充满图像的世界里,还要继续制造图像。

有时候会怀疑:图像真的还能承载什么吗?但我依然在画,可能是想在这些图像废墟里,找到一点点属于自己的缝隙。

Q9:如果不考虑任何限制,你最想实现的一个“疯狂”的艺术作品或项目是什么?

宋睿瑾:如果没有任何限制,我最想做的事情就是:租一栋别墅,把自己关进去半年,疯狂画画。

Q10:请为阆风的观众和读者推荐一个影响了或持续影响着你的人事物。如书籍、电影、播客、音乐或一则事件等。并简述理由。

宋睿瑾:我想推荐一本对我影响很深的小说,叫《如此苍白的心》,作者是哈维尔·马里亚斯。它不是那种依靠情节推进的小说,反而充满迟疑、重复、绕圈和沉默——很多话似乎一直在接近某个真相,却始终没有说出口。整本书像是在语言中筑起了一层层薄膜,既是叙述也是回避。

这种状态和我自己的创作经验非常接近。

在我的作品中,无论是绘画还是陶瓷,我都在试图处理一种“模糊的观看”:图像不是清晰的呈现,而是在涂抹、覆盖、遮蔽、打断中不断重新浮现。很多时候,我并不想“说清楚”什么,而是想保留那些无法被说完的东西——它们更真实,也更有重量。就像马里亚斯笔下的叙述者,总是在语言的边缘徘徊,我在画布前的状态也很类似:我相信那些犹疑、不完整、不被理解的部分,才是情感真正的形状。

《如此苍白的心》[西] 哈维尔·马里亚斯著

展览现场 / Exhibition Views

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除