又一个WordPress站点

迎接精准医学趋势 推动个人化肠道菌群健康管理

香港2023年4月20日 /美通社/

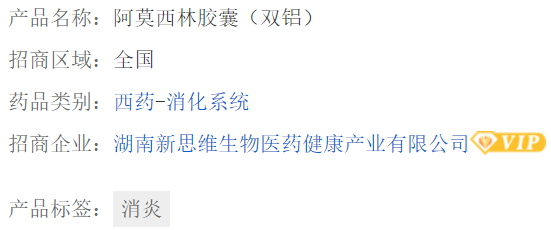

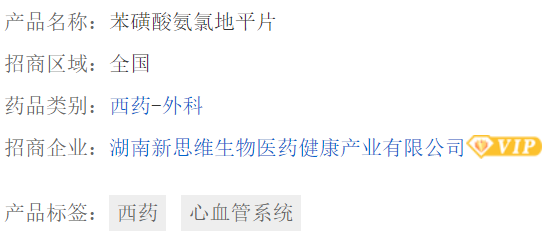

香港初创企业生物医学科技控股有限公司(BioMed)刚超额完成种子轮融资,从阿里巴巴香港创业者基金 (AEF)、戈壁大湾区 (Gobi Partners GBA)及全球药业有限公司(TIMC)筹集得200万美元。新注入的资金将用于人类肠道微生物菌群的研究及相关产品开发,为消费者研制“最适合自己”的肠道微生态健康管理方案,同时扩展在中国大陆及亚洲区的业务。BioMed 独有的定位和革新的产品和服务,在个人化护理和精准医学大趋势下领先一步。

个人化及全方位 微生态健康管理方案

BioMed为香港科技园的伙伴公司,由对微生态健康管理共同理念的专科医生、大学教授、科学研究人员及医护专业人员创立,旨在推广以肠道微生物菌群为基础以改善健康和预防疾病。

科研证实,肠道微生物生态与多种慢性疾病,如肠道疾病、神经系统失调、心血管病、代谢综合症、湿疹和敏感等相关。BioMed的使命是拆解人体肠道微生物菌群DNA结构,藉以协助大家找出最切合个人需要的肠道菌群管理方案,令菌群健康生态恢复平衡。

BioMed将会运用今轮筹集的资金巩固在香港和其他新兴市场的地位——-重新定位为“全方位及个人化微生物菌群健康管理专家”, 透过肠道菌群测试提供“度身订造”的菌群管理方案,打破传统益生菌营养补充产品市场的界限。

BioMed至今与本港超过 100间医疗及保健服务供货商合作,提供肠道微生物菌群DNA检测服务,并按测试结果配制适合用户个人状况的益生菌产品。BioMed的数据库目前有一万多个检测者的档案,为香港最大规模的人类肠道微生物菌种数据库。该公司计划将研究及开发范围扩大至包括皮肤和口腔微生物。

在消费市场方面,BioMed的自家益生菌产品品牌PGut在超过300个零售点有售,包括万宁、实惠、真善美医护和首达百货(SodaMall)。最新推出的PGut E3 升级版系列为市场上率先引入速效“后生元”的肠道益生菌产品。

计划在亚洲区大展拳脚

根据Arizton市场调查报告,益生菌补充剂市场预料在2025年将增长至90亿美元,未来数年增长最高速的市场将会是亚太区。报告预计经历COVID-19疫情后,消费者对个人化营养及增强免疫力产品的需求增加。

有见于中国大陆的自助诊断健康产品/服务市场发展蓬勃,BioMed正加速在香港科技园深圳分支设立实验室和办事处的步伐。与此同时,BioMed在泰国的业务亦逐渐由B2B拓展至B2C,并正在马来西亚和新加坡物色合适的业务发展伙伴。该公司亦计划年内在日本开始GMP (获良好制造规管认证)的生产及产品研发业务。

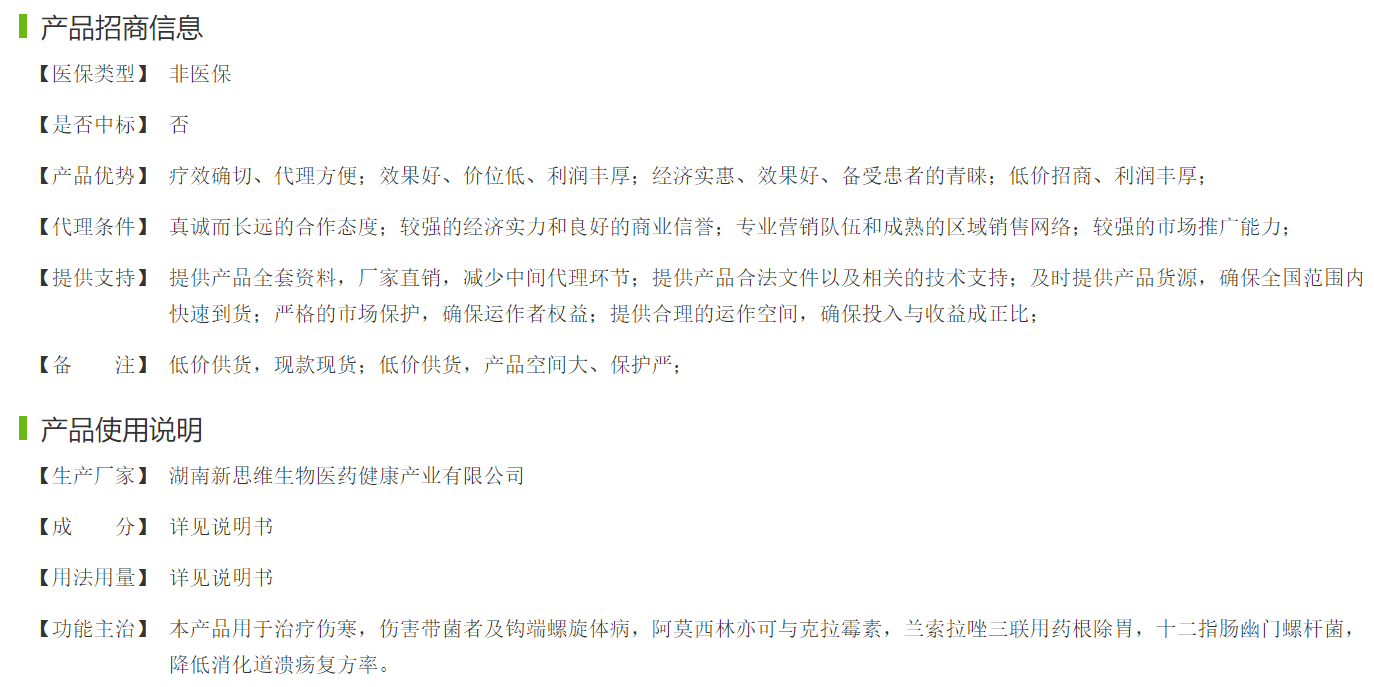

发展方向: 以人为本的精准医学

BioMed行政总裁曾志谦指出,生物医学科技的发展,皆以精准和个人化为大方向。BioMed致力推动大家认识和实践个人化的肠道微生物菌群健康管理方案,过去十年大量科学研究报告显示健康的肠道菌群生态有助纾减和预防某些疾病和症状。

BioMed/PGut的目标是成为大家信赖的肠道微生物菌群健康管理专家。曾志谦称社会上对肠道健康存有误解。“大家不应为了跟从热潮而服用益生菌补充剂,而现实中亦没有所谓人人通用的益生菌补充品。每个人的菌群生态都是独一无二的,我们无法改变决定菌群组合的基因,但我们可以调整肠道菌群生态,方法是摄取补充剂或调整日常饮食。要真正得到管理肠道微生态的好处,唯有先掌握肠道微生态的状况,才可对症下药。”

整全方针: 涵盖肠道、皮肤及口腔菌群

BioMed具前瞻性的研发策略采取整全的方针处理人体微生物。本身是皮肤科专科医生的BioMed医学总监卢景勋医生透露:“我们将研究的焦点由肠道微生物转移至更阔的角度,以涵盖皮肤和口腔微生物。这些人体的微生物可能成为对治疾病的‘标靶’,被用作预防和管理各类亚健康问题例如敏感、功能性肠道疾病、情绪问题、与年龄相关的代谢失调等症状。我们的团队将会逐步发掘人体微生物潜藏的威力。”

卢医生称:“BioMed的科学保健知识、微生物 DNA检测服务以及独有的益生元/益生菌/后生元产品,为大家在健康路上提供全面的支持,令肠道菌生态得以回复平衡,从而促进身心健康。BioMed的肠道菌检测服务让大家了解自己的肠道健康状况,能够科学化测量, 才能够有效精准管理。”

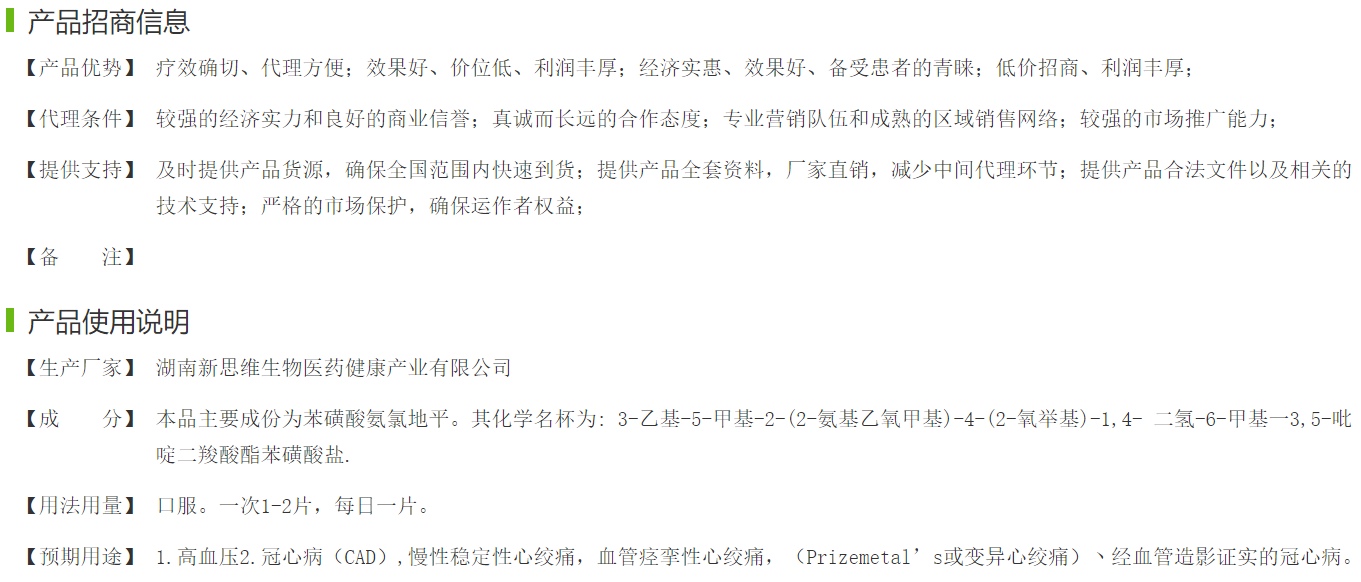

阿里巴巴香港创业者基金执行董事周骆美琪谓: “有关肠道微生物研究成果应用于医疗保健行业渐成趋势。我们相信BioMed能够运用它在科研方面的实力,特别是次世代定序技术,为大众提供有影响力且优质的健康管理方案。”

戈壁大湾区管理合伙人唐启波指出,“过去几年,全球对肠道微生物以及其预防疾病的作用愈加关注,随着相关科研的进步,投资者对肠道健康这个新兴市场有浓厚兴趣。BioMed按个人需要研制益生菌健康管理方案的创新概念和技术,势将在市场开创潮流。”

全球药业有限公司主席伦洪楷表示:“BioMed有别于药业或营养补充产品市场上的其他公司,它拥有自家的科研团队和实验室,以及生产个人化解决方案和产品。它由提供检测以至解决方案的全方位服务,是傲视同群的竞争优势。BioMed与全球药业在研发方面的合作,势将为传统肠道健康产品的市场带来突破性的发展。”