|

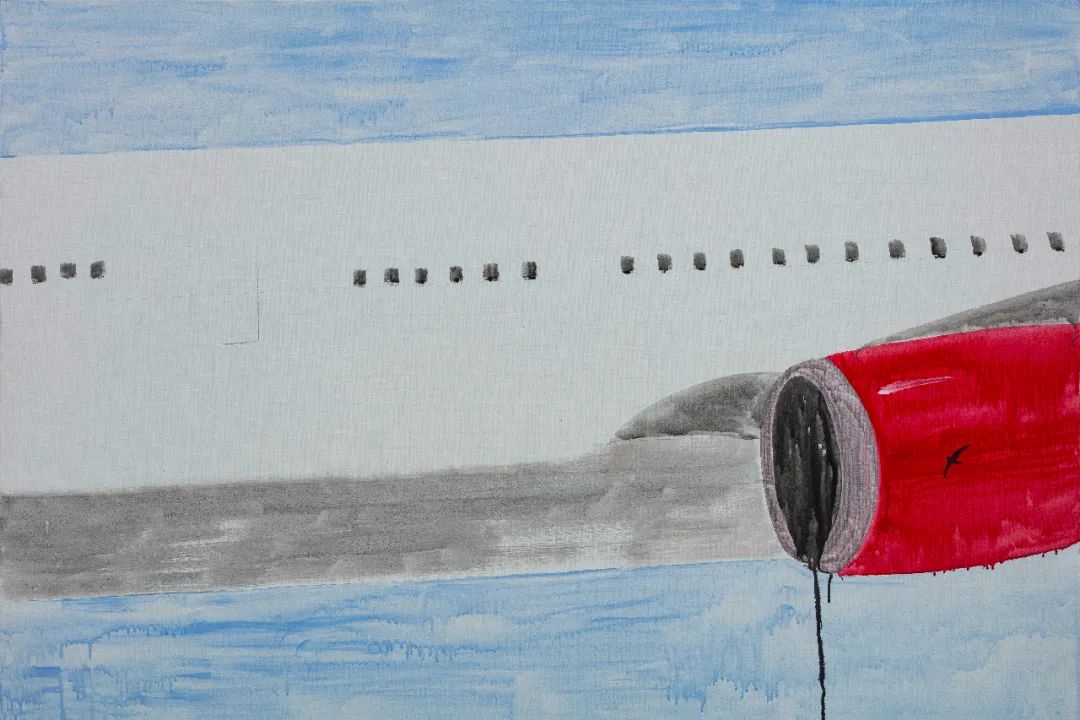

「米修米修收到信号了吗」展览现场

Horizons: Is there anybody out there?

Installation view

Part 3&4

Words by curator Robin Peckham

|

Exhibition Period | 展览时间

2023.9.16 – 10.25

Exhibition Address | 展览地点

天线空间 AntennaSpace

上海市莫干山路 50 号 17 号楼 202 室

Room 202, Building 17, No.50 Moganshan Rd. Shanghai

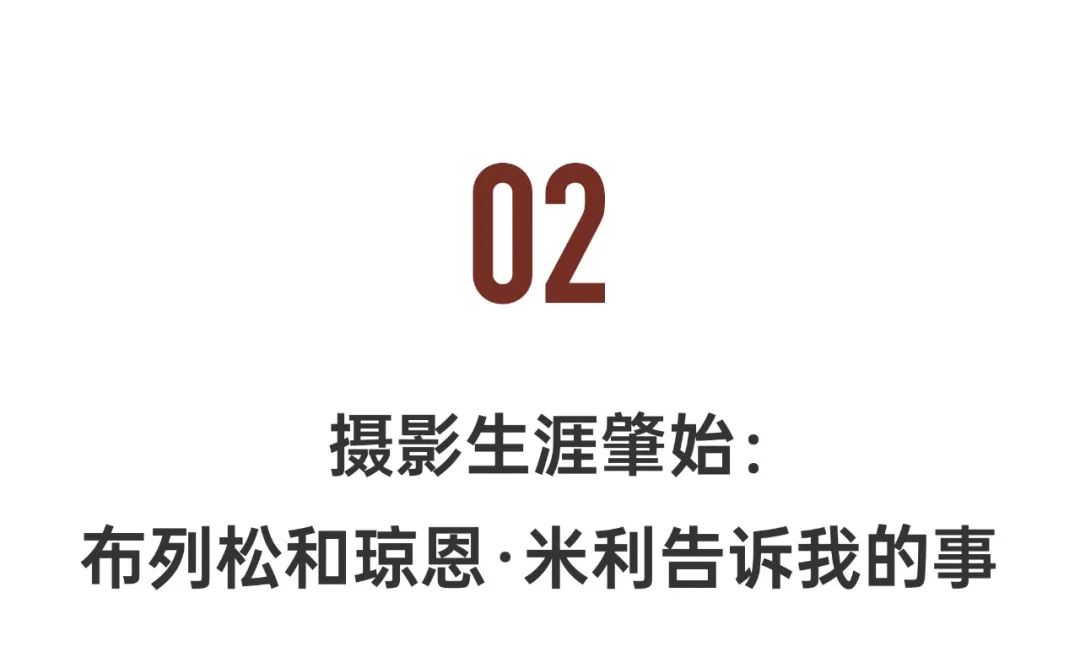

03

落魄、身体、贱斥

Lumpen, Body, Abjection

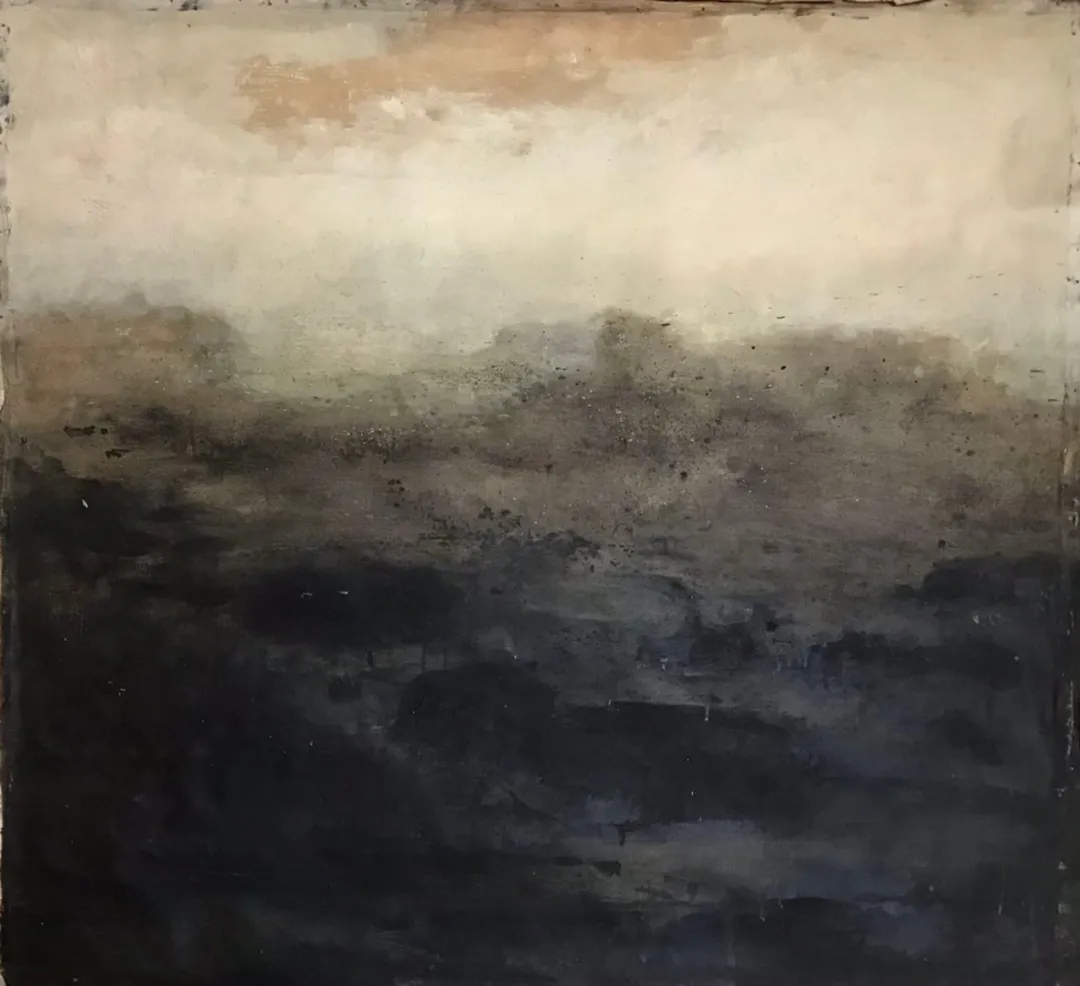

此时此刻,我们应该摆脱对拟像的追求,转而另辟蹊径,回到现实经验中的恐惧和情感,它们正轻声提醒我们(尽管有陷入陈词滥调的风险):事物之所以在我们眼中如此美好,主要(甚或全是)因为它们正在消逝。超越性是变化引发的副作用,而无论古老还是现代的技术,都能用以凝结我们挚爱之事的影子。在过去的几年里,当代艺术出现了一种形式转向,介于古典和颓废之间,仿佛是在向着公认的美靠拢的同时,也在表明,之所以得到认可和理解,是源于它们的历史性(即:久远的过去)。我们在此可以看到古拉丁谚语“人终有一死”(memento mori)的回声,其中,特别是具身自我的踪迹,随着时间凋零、褪色;在本章节中引发我思考线索的,正是后者。

At this juncture it will be appropriate to step sideways from the simulacrum back into the frights and feelings of lived experience, where, at the risk of peddling in cliches, we might be poked with subtle reminders that all that is beautiful and all that is good appear to us as such primarily – if not entirely – because they are forever in the process of disappearing. Transcendence is a side effect of transition, and technology, be it ancient or modern, is a tool for freezing the shadows of the things that we would love. In the past few years in contemporary art there has been a turn towards forms that linger in the space between the classical and the decrepit, as if to reach towards recognized forms of beauty while acknowledging that it is their historical (read: long past) nature that makes them accessible to us today. We find reinscriptions of the memento mori, and in particular traces of the embodied self that are left to wither and wane; in this chapter of the exhibition it is this latter trend that captures my imagination.

「米修米修收到信号了吗」展览现场

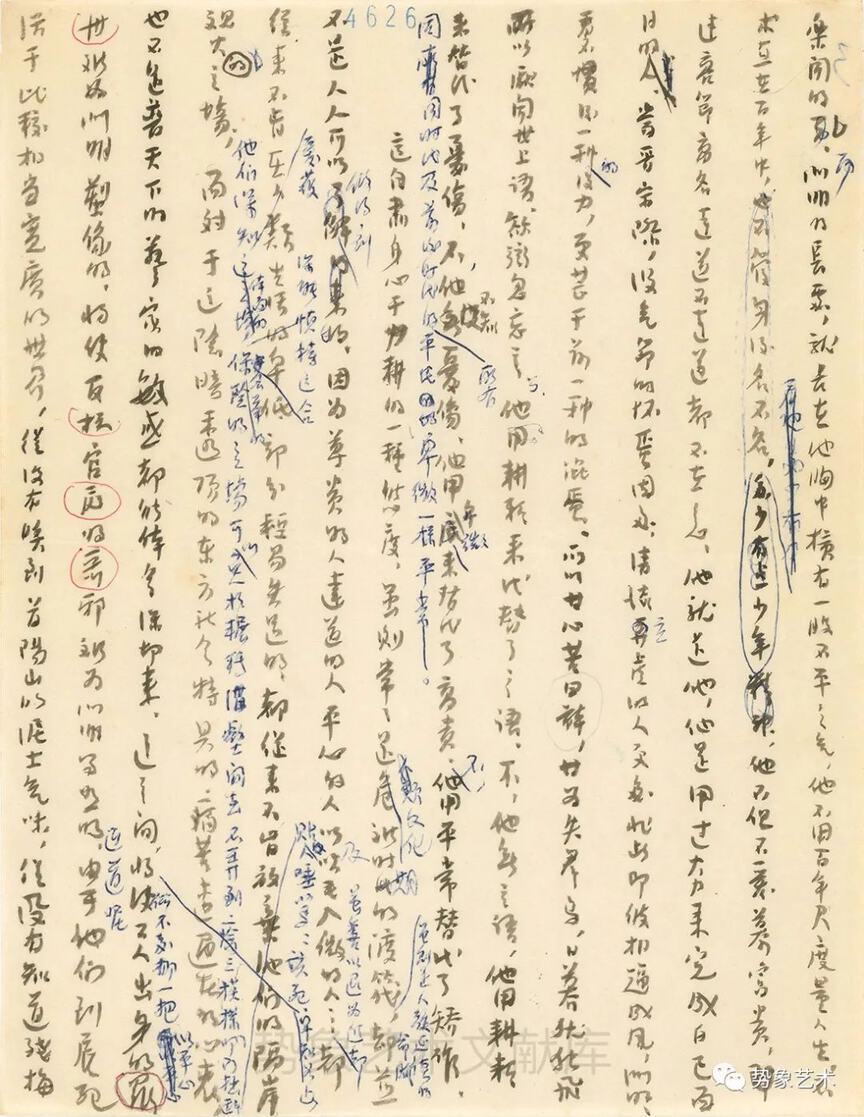

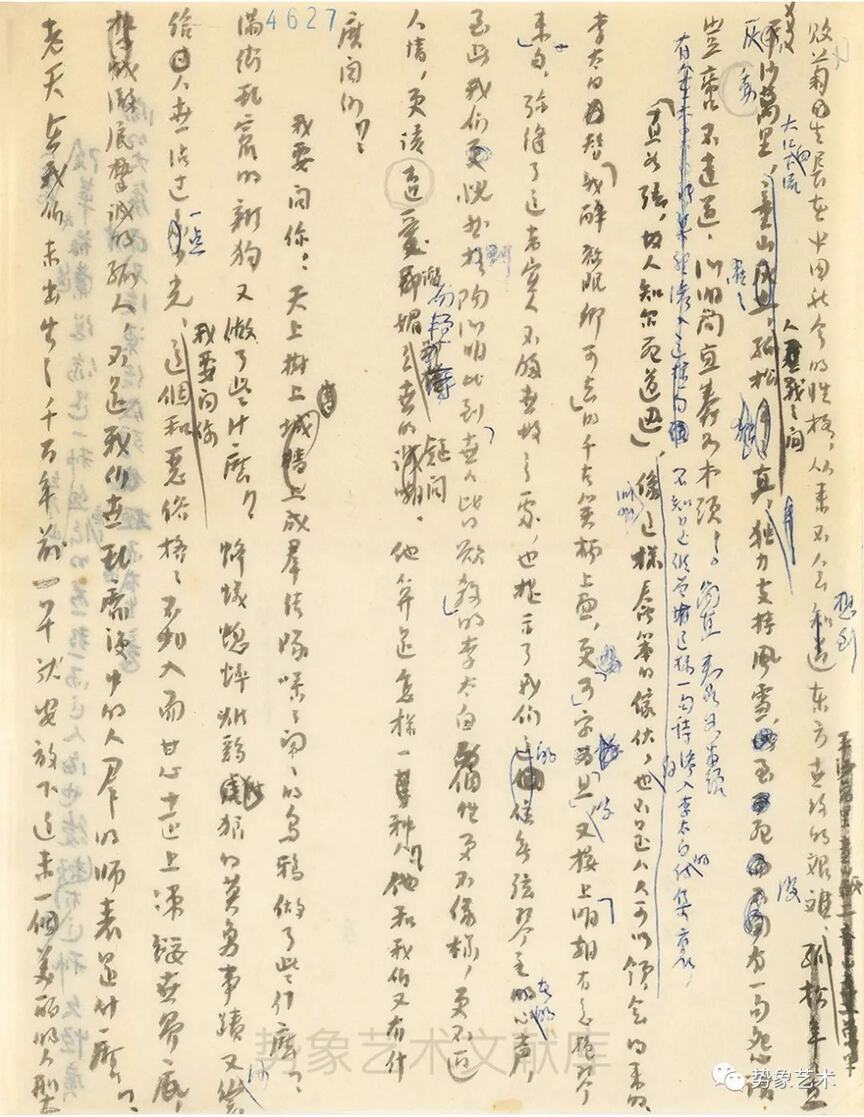

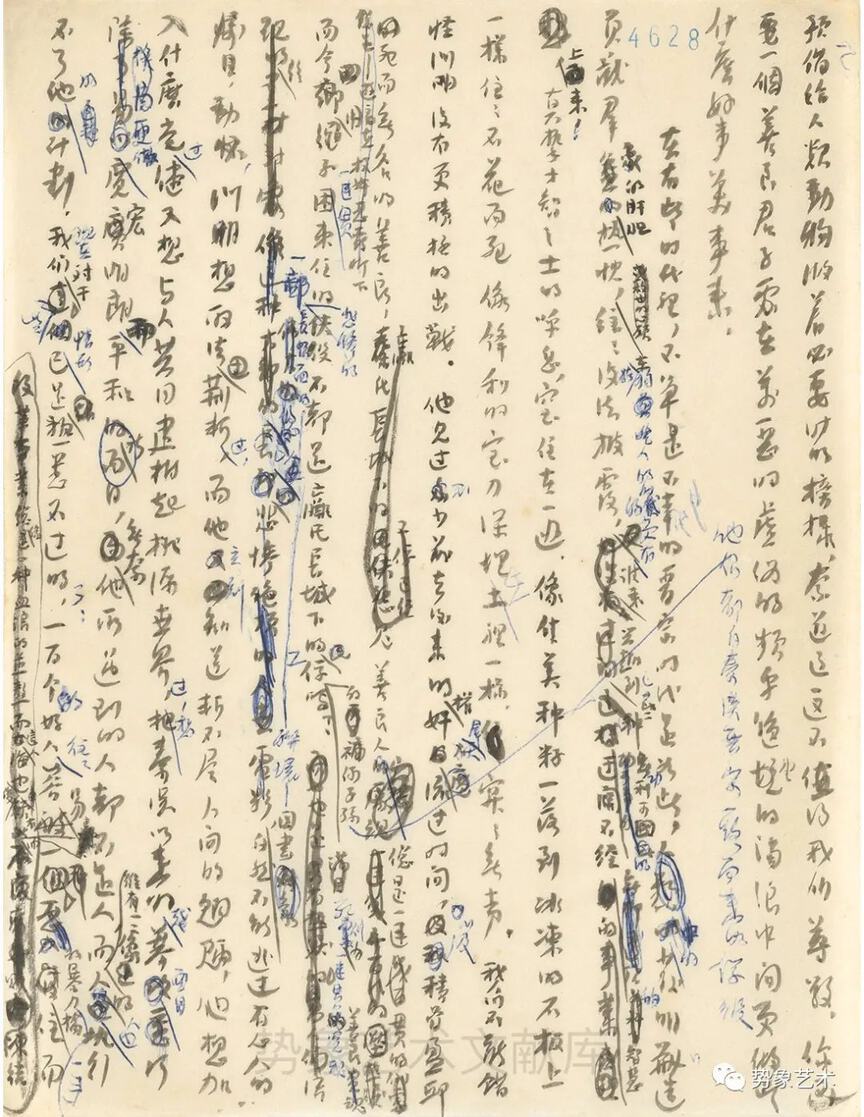

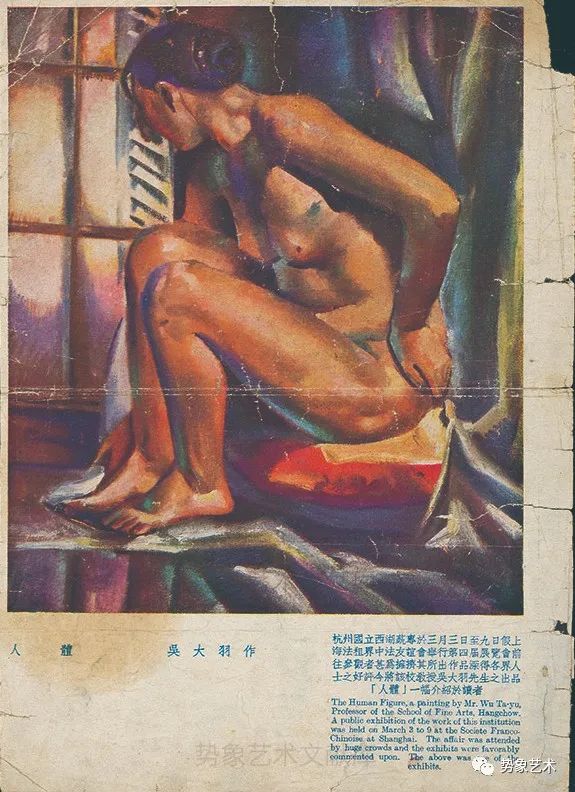

| 在Owen Fu创作的核心基础中,比其他任何元素都更出采的是线条,并且,他与我们通常想到的那些将线条置于颜色、构图、象征、质感之上的素描手法不同,Owen Fu的线条从根本意义上而言是绘画性的。在这次展览中,Owen Fu的两幅参展绘画作品以拟人化的树木和动情的红色布料为特征:在《桃花心木》(2022)中,人物几乎被一条手帕绑在深色树干上,仿佛像是一次笨手笨脚的拥抱。这幅画借了《西游记》中的神秘“女儿国”典故构造这个世界:树木、月亮,一切都散发出令人不安的激情的美丽恐怖。甚至赤裸灯泡的灯丝也形成了一个草图般的面孔——线条的力量,艺术家召唤生命存在的力量。在《Something (伤心) from yesterday》(2023)中,场景在白天重复出现,花朵绽放得更大瓣,红色则渗透进了人物的胸膛,并以令人窒息的方式描绘了一幅情绪穿透身体与世界分隔的景象。欲望已经得到满足,信号在纠缠的自我和他者之间来回弹跳,最终让信息永久铭刻在身上。这里,第一幅画如果说是在搜寻信号——天线伸出来了——而第二幅则可以说是对于接触后果的描绘。 |

Owen Fu’s visual language struck me as unique from the moment I saw his work, built as it is on the foundation of line more than any other element and yet celebrating a fundamentally painterly line distinct from the practices of drawing that we often think about in terms of other artists for whom line sits above color, composition, symbol, texture. For this exhibition, Fu contributes two paintings characterized by anthropomorphic trees and red sheets of affect: in Mahogany (2022) a figure barely peeks out from behind a red cloth that binds him to the branches of a dark tree that seems to be initiating an ill-advised embrace. Referencing the mythical “Women’s Kingdom” encountered in Journey to the West, the world is ensouled: the tree, the moon, everything exudes the beautiful terror of a troubling passion. Even the filament of a bare lightbulb forms a sketchy face – the power of line, of the artist to call life into being. In Something(伤心) from Yesterday (2023), the scene repeats in the light of day, flowers blooming larger, the red now penetrating the figure’s chest in a crippling depiction of what happens when feeling breaks down the barrier between the body and the world. Desire has been fulfilled, as signals bounce back and forth between the entangled self and other, leaving permanent messages carved into the body. The first painting searches for the signal – antenna extended – while the second imagines the consequences of contact.

Owen Fu

Mahogany 桃花心木 , 2023

Oil on canvas 布面油彩

152.4 x 213.4 cm

Owen Fu

Something(伤心) from yesterday

来自昨日的 Something( 伤心 ), 2023

Oil on canvas 布面油彩

152.4 x 213.4 cm

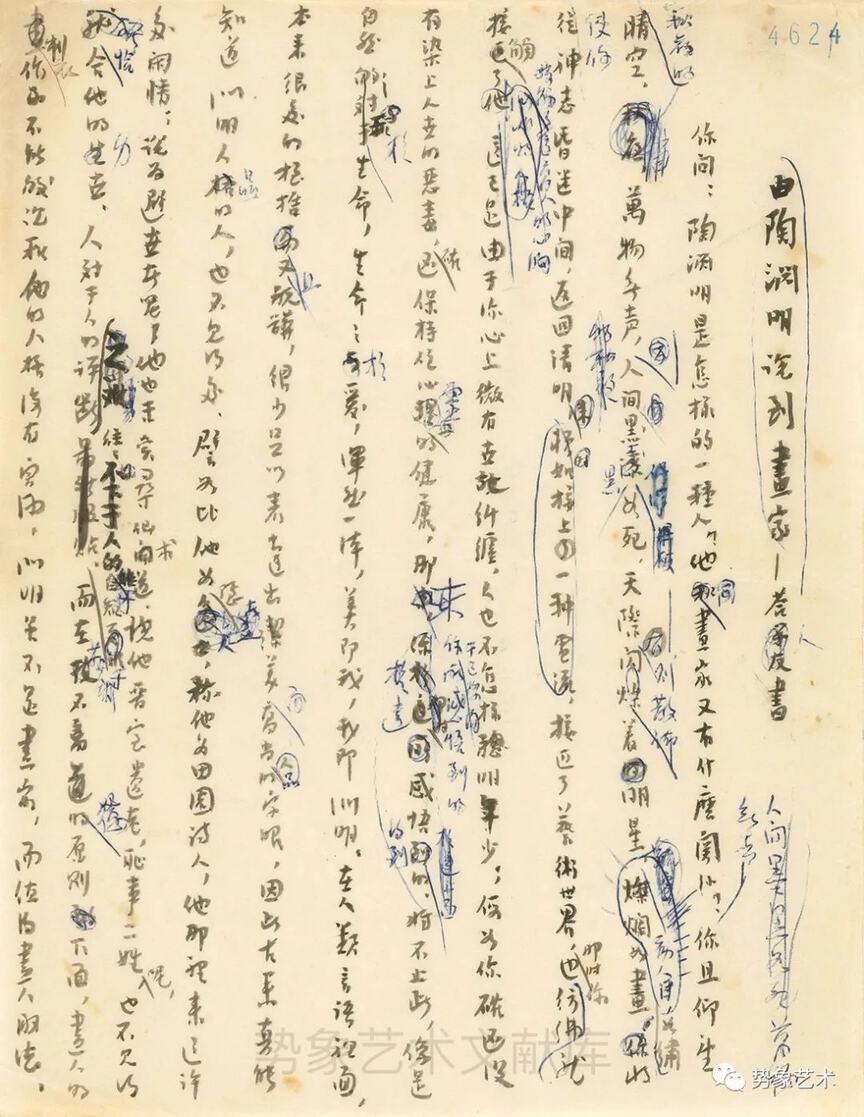

| 刘窗的《无名影集》(2008)来自于他创作的一个关键时期,期间他对中国新自由主义时代的高水位时劳动阶层和消费阶层日常生活结构的隐藏系统进行了深入研究。他将空调反挂,让参观者的汗水渗回展厅;他记录了两辆以最低限速在城市中穿梭的不起眼的汽车;他收集按磅出售的二手言情小说,提取书页空白处潦草写下的情话;他前往劳动力市场,询问就业不足者愿意花多少钱购买他们所有的世俗财产——包括身份证和个人证件——让我们看到了当身体脱离周围世界时会发生什么。刘窗是这个变动中社会的杰出诗人。《无名影集》由个人相册反面的照片组成,这些照片单独呈现,使原始照片的内容消失在历史长河中(抹去了照片作为外化记忆块的功能),而是向我们这些观众展示了图像的物质基质,而这种基质往往被忽视:我们可能会瞥一眼地欣赏胶卷品牌或印刷商的草书标志,但照片的内容却被简化为照片本身的存在。在社交媒体时代重新审视这件作品,我们会发现它的基调截然不同,因为我们现在已经被大量废弃的图片所淹没。刘窗提供的是对记忆的纪念,是曾经有人希望永远铭记的生活瞬间的原子化再现。 |

Liu Chuang’s Anonymous Album (2008) comes from a pivotal moment in his work during which he honed in on the hidden systems structuring the everyday life of the laboring and consumer classes at the high water mark of China’s neoliberal era. He hung air conditioners backwards so they seeped the sweat of visitors to the exhibition back into the gallery; he documented two nondescript cars circulating the city at the minimum speed limit; he collected secondhand romance novels sold by the pound and extracted the love notes scribbled in their margins; he went to labor markets and asked the underemployed how much money they would take for all of their worldly possessions – including ID cards and personal documentation – leaving us with a glimpse of what can happen when the body becomes divorced from the world around it. He was the preeminent poet of a society in flux. Anonymous Album consists of photographs of the reverse sides of personal photo albums, presented alone so that the content of the original photographs is lost to history (erasing the function of the photograph as an externalized block of memory) and instead showing us as viewers the material substrate of the image that so often goes unnoticed: we might admire, glancingly, the cursive logo of the film brand or printer, but the content of the photograph is reduced to the existence of the photograph itself. Revisiting this work in the age of social media strikes a rather different tone, inundated now as we are with torrents of throwaway images. Liu offers up a memorial to a memory, an atomized representation of moments from lives that someone once hoped to remember forever.

展览现场

Liu Chuang 刘窗

Anonymous Album 无名影集 , 2008

Kodak Royal Paper, Konica Long Life 100, Fujicolor Crystal Archive Paper

柯达皇家相纸 , 柯尼卡永生 100 相纸,富士晶彩相纸

9 x 12.5 cm each, 20/90 Pieces

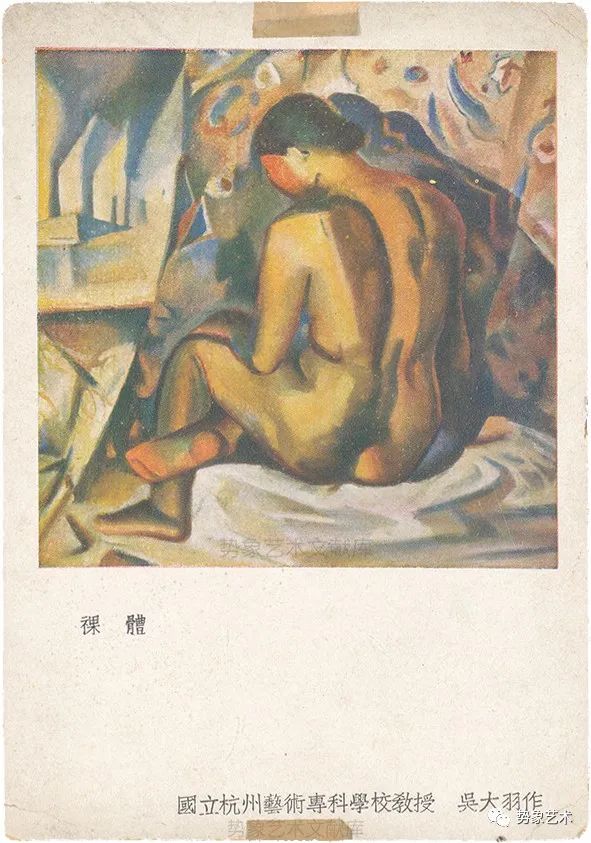

| 美籍画家陈昭宏做了与之相反的事情——在1960年代的海滩经验,让当时还是二十多岁的他开始绘制这种将女性身体和身上泳衣放在同等重要位置,几乎是辩证式的一系列绘画。亮丽的一块三角布料挤入臀部,或者勉强算是遮住沙子盖着的乳头,这些画作的颜色堪比路易吉·吉里(Luigi Ghirri)笔下的意大利泳池,不过,这里的逻辑既涉及构图,又暗示了窥视。看看《Beach 48》(1975)正是如此。所有这些圆润肌肤上的三角形,有着重要的形式功能,但要理解这一点,我们需要回溯当时的时空,回到陈昭宏还是建筑工程毕业生,才初到巴黎,最终定居纽约的时刻。在他最早的作品中,正是在他对比基尼泳衣的着迷之初,他以坚定的机械视角解剖身体。在《Untitled》(1969)中,画布右侧将一位模糊诡异的人物,以重影的方式呈现,而远处的那只眼睛,则像成熟的比目鱼一样向观众这边看过来。这样的绘画作品,其眼睛和肢体成为明确的分析对象,陈昭宏也如是培养他的方法论直到他进入这个舞台,才让他的神秘画面与现实世界相遇。 |

American painter Hilo Chen did something quite the opposite, beginning as a twenty-something in the 1960s: he went to the beach, and began painting pictures in which the female body and the swimwear that adorned it took on equal importance in an almost dialectical relationship. Glorious triangles of polyester and nylon are pinched into buttocks or barely manage to constrain sandy nipples, and the color palate may as well be drawn from Luigi Ghirri’s Italian bagno, but the logic here is as much compositional as it is voyeuristic. See, for instance, Beach 48 (1975). All of those triangles play an important formal role over and against rounded flesh, but to understand this we need to look back a little further, when Chen was a recent graduate in architectural engineering and a new immigrant in Paris and, ultimately, New York. In his earliest work, right at the beginning of his fascination with the bikini, he is dissecting the body from a defiantly mechanical perspective. In Untitled (1969), a vaguely uncanny figure is doubled in a shadow form to the right of the canvas, while the eye from the far side of his head has migrated towards the viewer like that of a maturing flounder. Paintings like this one, in which eyes and limbs become explicit analytical objects, would train Chen’s approach until he could find the right arena to make his uncanny diagrams meet the real world.

Hilo Chen 陈昭宏

Untitled 无题 , 1969

Oil on canvas 布面油彩

110 x 110 cm

Hilo Chen 陈昭宏

Beach 2 海滩 2, 1972

Oil on canvas 布面油彩

137.2 x 183 cm

Hilo Chen 陈昭宏

Beach 48 海滩 48, 1975

Oil on canvas 布面油彩

76 x 101.6 cm

| 对于关小来说,身体并非如此分崩离析,而是在将生活中的美学元素进行吸收、拒斥和反刍的过程中,不断进行重组而浮现的事物。有一段时间,她以铜翻铸中国民间版的现成品雕塑——奇木;如此,她精准呈现出自然与人造之间的虚构界限;如此,她将人类的文化与更广阔的生态联系在一起;如此,作品甚至告诉我们,美的事物是如何从地下网络中浮现。在关小近期对物质的思考中,这些物件处于核心的位置。在《刺客的回忆》(2023)中,其中一个人形树干铸件长满了霓虹色的绿蘑菇,其上顶着一头浑沌的薄荷绿漩涡,还带着一个武器般的摩托车手把。当然,它不一定是一个身体;她的雕塑同样可以被理解为一种纯粹的平衡和对比的形式游戏。而有时,我们则需要一点信念,才可以从中看出一些端倪。 |

But I am a relentless optimist, so we will have to conclude this chapter on an upbeat note with the work of Guan Xiao, for whom the body does not break down so much as it is an emergent property constantly recomposed through the process of absorbing, rejecting, and regurgitating the aesthetic stuff of life. For some time her work has utilized bronze casts of beautiful wooden elements of the sort that have traditionally been appreciated as readymade sculpture in Chinese culture; in the way they pinpoint the ostensible boundary between the natural and the artificial, in the way they tie human culture to our wider ecology, and even in the way they suggest how beautiful things can emerge from subterranean networks, these objects sit at the heart of Guan’s recent approach to material. In Assassin’s Memories (2023), one such cast forms an anthropomorphic trunk overgrown with neon green mushrooms, topped with a chaotic mint-green swirl of a head, and carrying a motorcycle handlebar like a weapon. It doesn’t have to be a body, of course; her sculpture reads just as easily as a purely formal play of balance and contrast. But sometimes we need a little faith that something can come of emergence.

Guan Xiao 关小

Assassin's Memories 刺客的回忆 , 2023

Bronze, aluminium alloy, acrylic color, motorcycle handler 青铜 , 铝合金,丙烯作色,摩托车把

102 x 75 x 45 cm

Guan Xiao 关小

Joan of Arc in 1999 贞德在 1999, 2023

Brass, burnt acrylic color, artist pigment powder, motorcycle part 黄铜,丙烯作色,色粉,摩托车配件

43 x 34 x 110 cm

「米修米修收到信号了吗」展览现场

|

罗智信对身体亲密关系有完全不同角度的理解。他的“Cat Litter Cat”系列作品正如其名:这些猫的浮雕肖像,描绘的正是家猫——说不定是艺术家自己养的猫呢。他用猫砂为敷料,内嵌金属骨架,猫的裂纹、灰色的身体在各个地方点缀着闪亮的小铜粪便。这里有一种高低倒置的动态,反映了人类和宠物之间的主从关系,只是,正如猫粪中带有弓形虫可以传染人类的都市传说一样,没人知道谁是客,谁是主。(然而,狗却没有这样的说法。)罗智信许多作品都涉及排泄和消化过程,他就像一位将啤酒转化为尿液,以金黄色转换成另一种金黄色的炼金术士,却很少直接描写身体本身。有可能,精神控制确实在发挥作用。

|

Luo Jr-Shin, whose ideas of bodily intimacy come from a different direction entirely. His series of “Cat Litter Cat” are exactly what they say they are: relief portraits of house cats – perhaps the artist’s own – sculpted out of kitty litter over internal wireframe structures, the cracked, gray bodies of the cats punctuated in various places with shiny little bronze turds. There is an inverted high-low dynamic at play here, which mirrors the master-slave relationship between human and pet, one in which no one ever knows who is in charge, especially given all of the urban legends about brain parasites in cat feces. (Dogs, of course, are exempt from such insinuations.) Much of Luo’s work concerns scatalogical and digestive processes, as with the imbibing alchemist who spends his evening transforming one golden liquid (beer) into another (urine), but the body proper rarely makes an appearance. Mind control may indeed be at play.

Luo Jr-Shin 罗智信

Cat Litter Cat (bend) #2 猫砂猫 ( 弯曲 )#2, 2023

Cat litter, cast copper, fibreglass resin, acidfree resin, cotton cloth, varnish

猫砂,铸铜,玻璃纤维树脂,无酸树脂,棉布,清漆

43 x 45 x 16 cm

Luo Jr-Shin 罗智信

Cat Litter Cat (straighten) #1 猫砂猫 ( 拉直 )#1, 2023

Cat litter, cast copper, fibreglass resin, acidfree resin, cotton cloth, varnis

猫砂,铸铜,玻璃纤维树脂,无酸树脂,棉布,清漆

95 x 47 x 16 cm

04

迷魅、表演、绘画

Enchantment, Performance, Painting

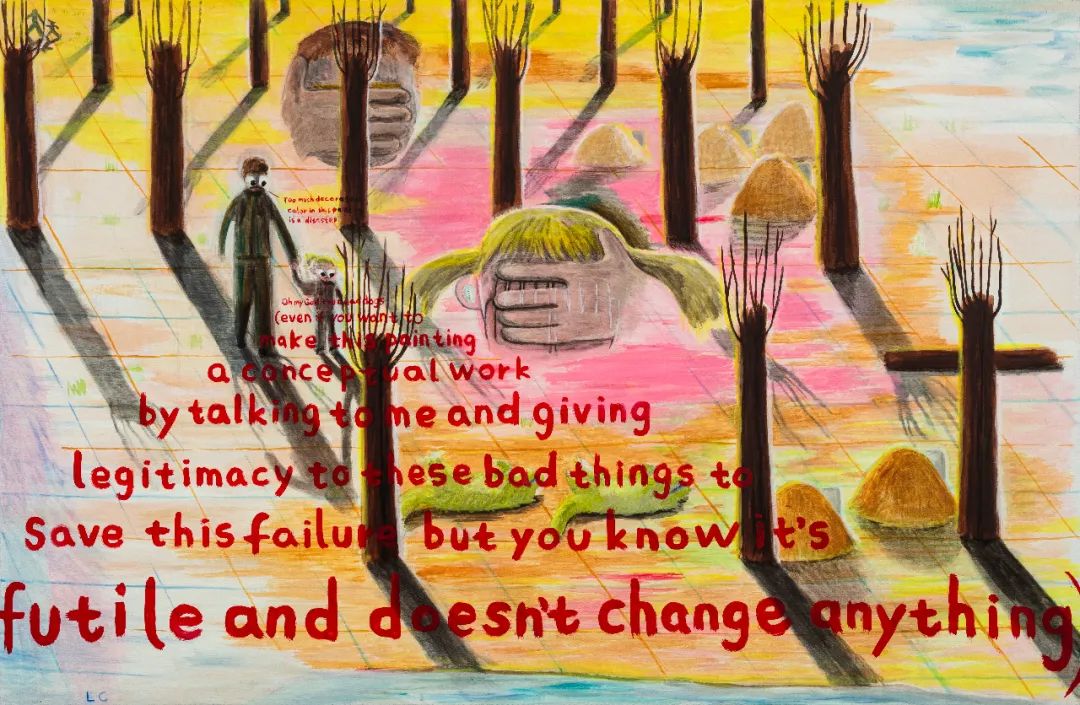

在过去的几年中,绘画已然发生了一些有意思的转变,其中一点便是朝向某种具有某种仪式参与的方向变动——仿佛绘画的诞生不再是一种类似算法处理的结果,而是作为某种护身纹样正在经历生命周期中的一个阶段。在这种模式下,绘画的实践并非一种生产行为,而成为了神性的对话——艺术家和其创作对象能在其中召唤出彼此,编写出具有不同宗教仪式的、或是极为私密和个人的剧本。我认为这是有意义的,因为就当下来说,艺术家常常会思考他们的绘画在更广阔的世界范畴内能做些什么,比如作品如何能更好地表现不同的人与事,又或者如何去干预一些特定的历史记载。而在另一方面,对于这些艺术家而言,也存在着一种脆弱性、开放性,以及让作品回过头来再次影响艺术家本人的想法;事实上,对于许多这样的艺术家来说,他们自身的定位是虚构的,因为他们早已融入到合作、集体记忆或集体性本身中去了。

Over the last few years one of the more interesting turns that painting has taken has been towards a kind of ritual engagement, where the birth of a painting is not the result of a quasi-algorithmic process but rather one stage among many in the lifecycle of the talismanic object. In this model the practice of painting is not an act of production but a sacred conversation in which the artist and the work call each other into being, writing a script that can be variously liturgical or intensely private and personal. I find this significant because, at this moment in time, it is common for artists to consider what their paintings might do out in the world, how they might better represent something or someone and how they might intervene in a certain historical record. For the artists we are considering here, on the other hand, there is a vulnerability, an openness and a willingness for the work to turn back around and act on the figure of the artist; indeed, for many of these artists, the position of the artist itself is a fiction, something that has been dissolved into collaboration, collective memory, or collectivity itself.

「米修米修收到信号了吗」展览现场

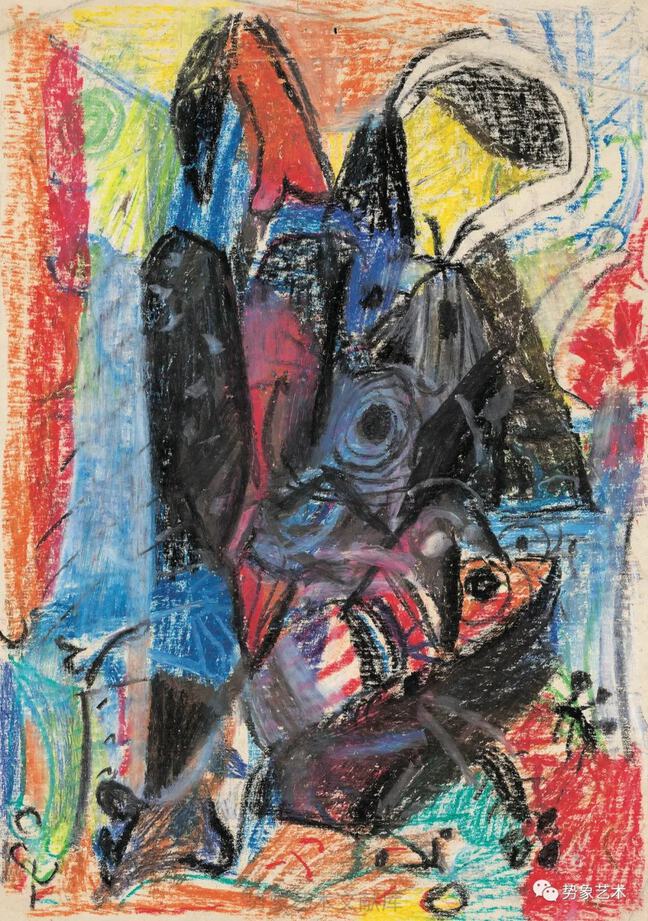

| 艺术小组KAYA(Kerstin Brätsch & Debo Eilers)展出了两幅绘画,看上去像是被拼贴到了一起。这些作品源于KAYA多年来进行的开放式创作的产物:绘画中的一些实物局部制作于2017年。再来,艺术家分别在2018年和2021年秋,进行了几次名为“为一幅病画做水疗”的行动,其中一位成员扮演“病画”角色,另一位扮成熊,而扮装的服饰则成了定制的仪式道具。自那时起,这些留存下来的仪式道具也成为了他们展览中的雕塑。2017年至2020年间,在他们共同创作中流传的画作被缝缝补补拼贴在一起、经由重组、“疗愈”,再回到展览的回路。如果说,KAYA最初的意图是通过邀请第三方(不论是真实存在还是想象中的)来参与作品并破坏作者的身份权威,那么十多年后,作品本身成为了最主要的第三方。不用怀疑,作品本身就是一场派对。在这里,由两幅绘画(他们的病应该已经好了)所构造的环境,将我们直接带到一个肯定已经办过祭仪的地下墓穴。 |

A constellation of works by KAYA (Kerstin Brätsch & Debo Eilers) consists of two paintings. These are remnants of an open-ended process that has been ongoing for several years; some physical components of the paintings date back to 2017. First in 2018 and then again in the fall of 2021, the artists held several iterations of a “Healing SPA for a Sick Painting” in which one of them played the role of the “sick painting” and the other donned a bear suit and turned to a clutch of custom ritual implements, which themselves take on a sculptural presence in the duo’s exhibitions since then. As a result, paintings that circulated through their collaborative practice between 2017-2020 have been patched together, recomposed, “healed,” and sent back into the exhibition circuit. If the intention of KAYA was initially to destabilize authorship by inviting third parties (real or imagined) into the work, more than a decade later the work itself is the main third party – and, make no mistake, the work is a party. Here, the environment created by two paintings (presumably healed) sends us directly to the catacombs where the rituals must have taken place.

KAYA (Kerstin Braetsch & Debo Eilers)

( 克尔斯汀· 布拉茨 & 德波·艾勒斯 )

Heeling_Yachtclub Bregenz, 2017-2022

Acrylic, patch, UV print, linen on canvas

布面丙烯,补丁,UV 打印,帆布上亚麻布

130 × 175 cm

KAYA (Kerstin Braetsch & Debo Eilers)

( 克尔斯汀· 布拉茨 & 德波·艾勒斯)

De Dood De Drom_Catacomb mirror, 2017-2022

Acrylic, patch, UV print, canvas on canvas

布面丙烯,补丁,UV 打印,帆布上棉布

130 × 175 cm

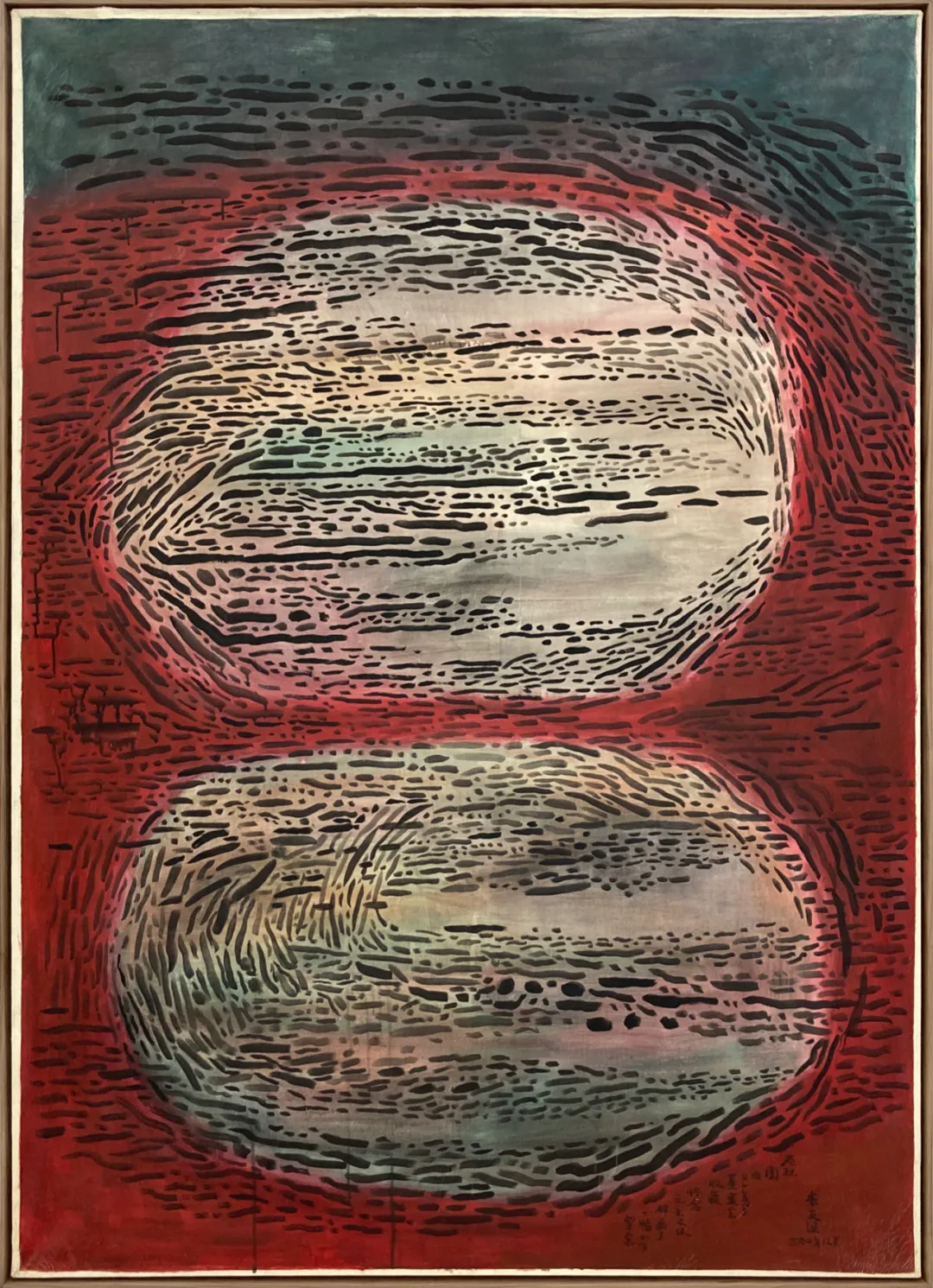

| 对Korakrit Arunanondchai来说,仪式与绘画之间存在一定的距离;他的叙事性影像作品是一种诠释灵魂的工具,而他的绘画则是在几何的微观世界中复制这些动态。《Songs for Living》(2021)捕捉生命周期的逻辑,出生和死亡的对称性和普遍性;而《Songs for Dying》(2021)则通过土地上依然存活着的高度物质化的基质,去想象与死者沟通的可能性。幽灵是Arunanondchai作品中的一个重要形象,不仅代表死者,也代表超越人类范畴和理性边界之外各种形而上的力量;跟随这些灵魂,他的电影制作也走向更为细腻的方向,而他早期作品中出现的祭典形象——不论是牛仔裤画家、小黄人或是艺术家本人——就此拆开、自我重组,并成为许多幽灵剧中角色,包括黑暗天使(或雀灵)、娜迦和萨满。当这些形象出现时,画布化作成是一种记忆的形式,一个装载身体痕迹的容器,而此时,身体已然升华成为宇宙的运转。 |

For Korakarit Arunanondchai, there is a certain degree of distance between the ritual and the painting; his narrative video is a vehicle for the exegesis of the soul, while paintings reproduce these dynamics in geometric microcosm. Songs for Living (2021) captures the logic of the lifecycle, the symmetry and universality of birth and death, while Songs for Dying (2021) imagines the possibilities of communing with the dead through the highly material substrates of the still-living earth. The ghost is a significant figure in Arunanondchai’s work, standing in not only for the dead but for all manner of metaphysical forces that transcend the rational boundaries of the human realm; as his filmmaking practice has followed these spirits in increasingly subtle directions, the ritual figure of his early work – the denim painter, the yellow man, Korakrit himself – has unraveled and reconstituted itself as one of many spectral dramatis personae alongside the dark angels (or bird spirits), the naga, the shaman. When it appears, the canvas is a form of memory, a vessel for traces of a body that has been sublimated into the workings of the universe.

展览现场

Korakrit Arunanondchai

Songs for dying, 2021

HD single-channel video, color, sound 高清

单频影像,彩色,有声 30'18''

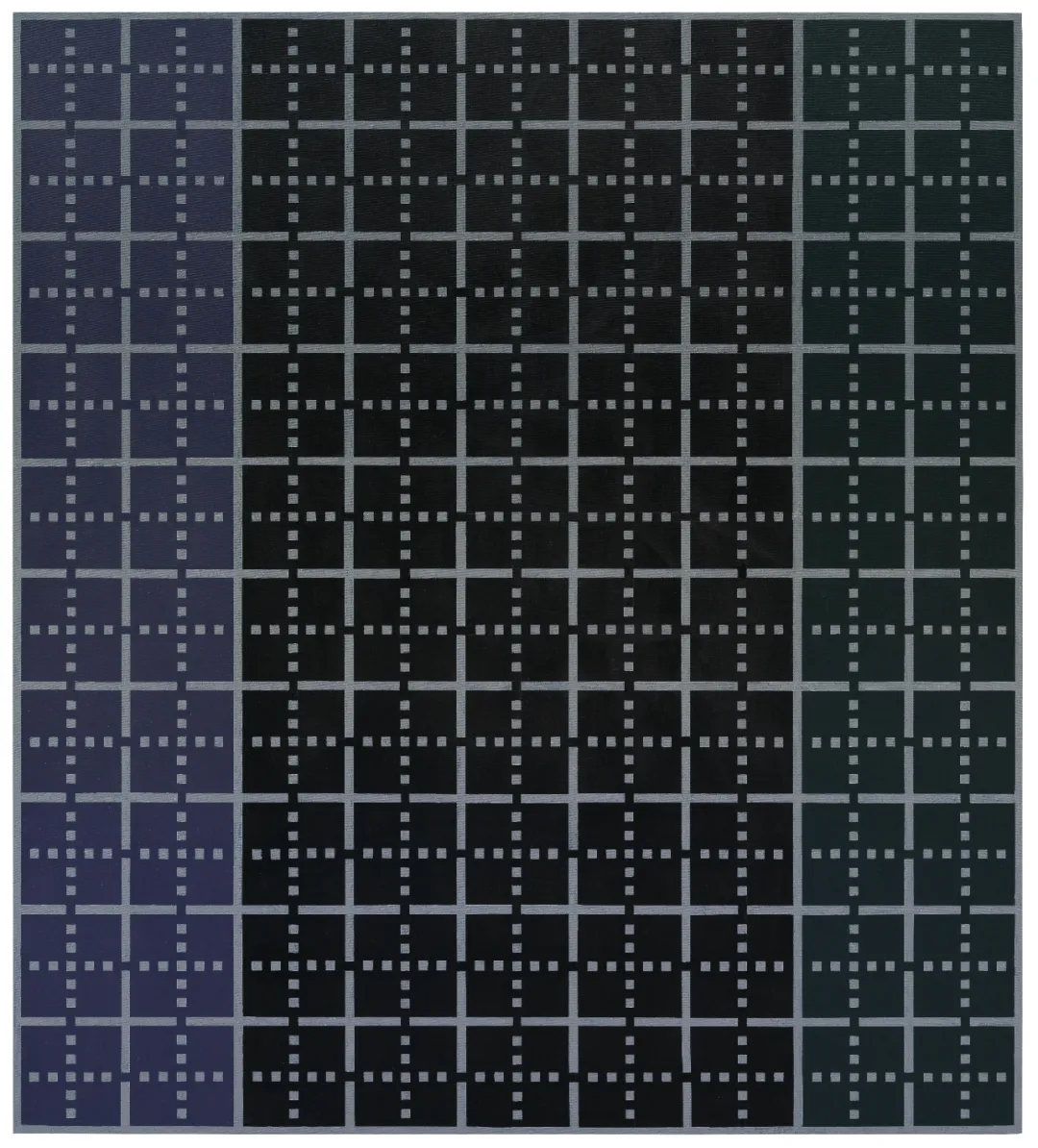

| 韩冰的绘画创作实践源于她对城市的观察:她在画布上引用建筑立面的纹理、撕毁的小麦浆制海报和涂鸦,从而建立构图,并慢慢积累出一种语言——可以说是既专注在写实主义,又可以从一种无涉个人的角度,将它看作是一种纯粹的抽象。如今,她的作品逐渐远离建筑和任何能够与之并置阅读的材料,在将这些形式的语言内化之后,她更有意去选择她所使用的媒材。在此次展览中,韩冰所呈现的作品《箴言 20》(2023)源于一系列与报纸有关的新作,展现了她对于印刷图像的本能反应,在油画和报纸的油墨之间,任凭艺术家的直觉和随机发挥,描摹出激动人心的时刻。在这个短暂的瞬间,我们似乎看到了一种神秘的相遇,就仿佛韩冰试图用最直接的方式与外部世界沟通,不论是街道、气候还是历史。相遇的结果是一次微小的爆炸、一座微型纪念碑——纪念时间中的某一刻,确切来说是两个时刻:报纸本身所携带的日期和艺术家记录她重新翻拍报纸的日期。 |

Han Bing began her practice as a painter through an observational approach to the city, building compositions on canvas that quoted from the textures of facades, torn wheatpaste posters, and graffiti, slowly compiling a language that could be said to be intently realist as much as it read as pure abstraction to the disinterested eye. Now, as her work leans away from architecture and from any legible juxtapositions of these quoted materials, she is following her materials with more intention, having already internalized her vocabulary of forms. For this exhibition she contributes Sutra XX (2023), one of a new series of works on newspaper in which she reacts instinctively to the printed photographs, relying on intuition and chance for something exciting to happen between her oils and their ink. We see in this brief moment something of the mystical encounter, as if Han were attempting to commune with the outside world – with the street, with the climate, with history – in the most immediate way possible. The result is a tiny explosion, a memorial in miniature to a moment in time or, technically, two moments in time: the date recorded on the newspaper, and the date that the artist records that she re-recorded over the newspaper.

「米修米修收到信号了吗」展览现场

Han Bing 韩冰

Sutra XX 箴言 20, 2023

Oil pastel on paper 纸上油粉彩

33 x 43.5 cm

| 展览中,这一板块最有一种把我们整个吞噬的风险。在地板上摆放着Nancy Lupo的作品《Portrait of Teal Swan》(2022),螺旋形的一张张脸——一些是拍照,一些是画的——嵌入了某种让人联想到儿童在快餐店生日时会戴的纸制皇冠。然而,在这里,皇冠异常的狭长而阴暗,仿如漩涡,将我们吸进去:我们这些观众在这展场上飘来走去,而这里堪称是在中央的黑洞。Lupo是在听着不知名的“灵性导师”声音的时候,边帮这个皇冠手绘一张张脸(那几张溢出宝石镶嵌部分的脸);通过与奇幻领域共融,她也一头栽进了去中心化的脉动中,重申了我们对于实体空间的展陈作为艺术文化重要载体的信。绘画是巫术;雕塑是风水术。 |

This chapter seems to come with the highest risk of swallowing us whole. On the floor sits Nancy Lupo’s Portrait of Teal Swan (2022), a spiral of faces – photographed and drawn – embedded within something that recalls nothing so much as the paper crowns children used to be given on their birthdays at fast food restaurants. Here, though, the crown is impossibly long and dark, a vortex pulling us downward into its orbit: the black hole at the center of an exhibition that mostly sees us drifting through space. Lupo sketched the hand-drawn faces in the crown (the larger ones, the ones that spill over the gem insets) while listening to the voices of undefined “spiritual guides”; in communing with the pataphysical, she engages with the impulse towards decentering, and reiterates a shared confidence in the arrangement of physical space as a significant variable in how art creates culture. Painting is shamanism; sculpture is geomancy.

Nancy Lupo 南希·卢普

Portrait of Teal Swan, 2022

Black paper (cold and hot press watercolor;drawing paper in varying weights,embossed and shellaced wallpaper),Cinefoil, photographs, colored pencil, watercolor, bookbinding tape, PH neutral PVA and "airport quality"glass beads 黑色纸张 ( 冷压水彩和热压水彩 ; 不同重量的绘图纸,虫漆浮雕 印花墙纸 ),黑色铝箔纸,相片,彩铅,水彩,装订胶带,酸碱 中性聚乙烯醇树脂 (PH neutral PVA) 和“航空品质”玻璃珠

Dimensions variable (minimum: 50.8 x 50.8 x 18 cm)

尺寸可变 ( 最小 :50.8 x 50.8 x 18 cm)

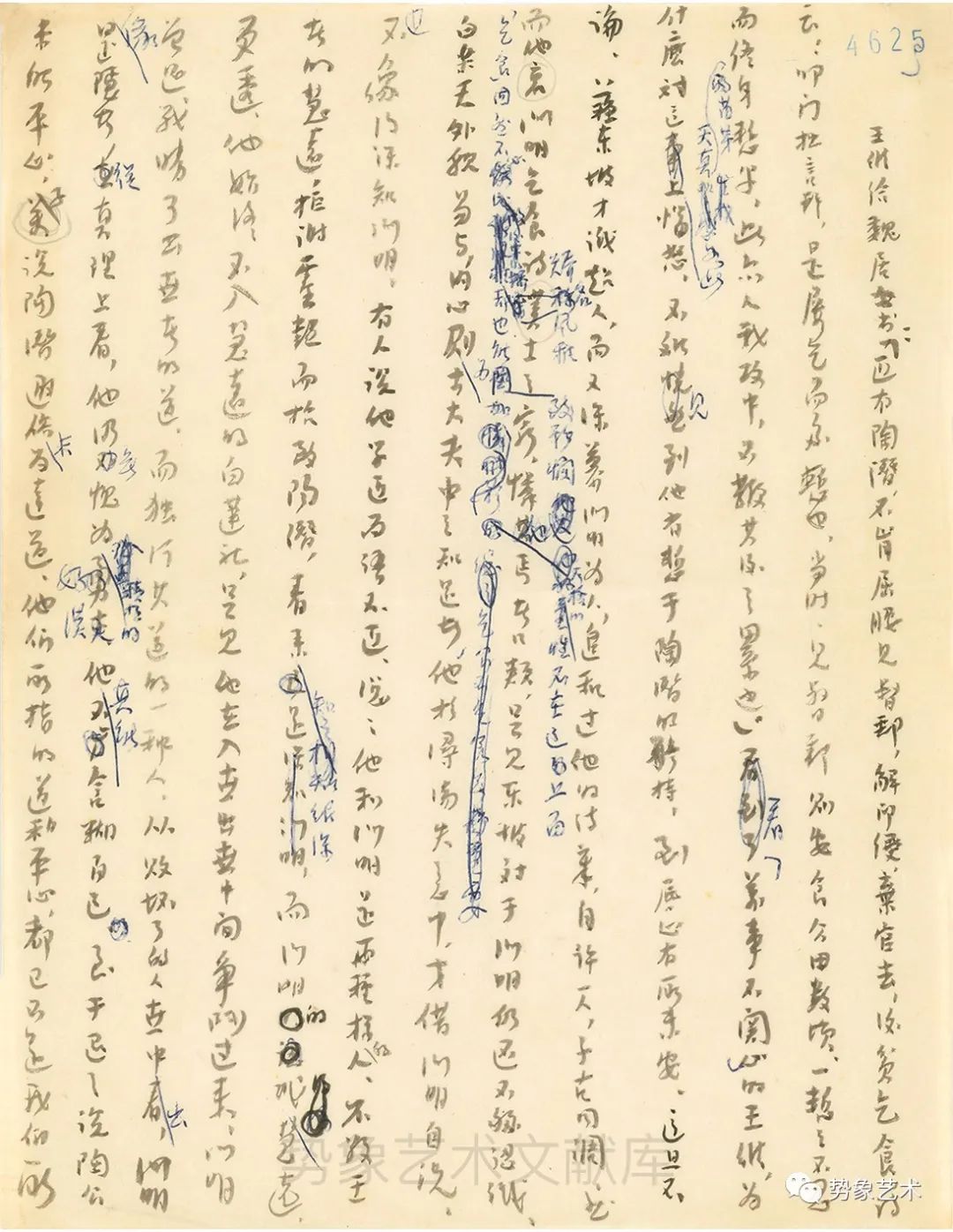

文字翻译:陈玺安

图片致谢艺术家及天线空间

摄影:Cra

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除