“长乐路的风” 座谈会

暨《长乐路的风》研究专著发布

对谈:丁乙、冯良鸿、余宇、赵剑英

主办:应空间当代艺术中心

时间:2023年9月15日

地点:深圳当代艺术与城市规划馆

DnA深圳艺术博览会论坛

赵剑英:

2021年,我们在北京应空间艺术中心举办了一场题为《长乐路的风》的展览,展览里不仅有三位艺术家不同时期的代表作品,也有跨越半世纪的文献档案,内容涉及三位艺术家八十年代以来的艺术交往、不同时代下艺术观念的推进……展览最初在设想的时候,我们就觉得单单用展览不足以呈现这些历史、历程,必须借助书籍的方式,这也是我们原本一直进行的持续性的研究项目和系列丛书的一部分。本书研究对象是丁乙、冯良鸿、余友涵三位,都是从上海出发而蜚声国际的抽象艺术家。

2021年,长乐路的风 展览现场,应空间,北京

2023年,《长乐路的风》研究专著出版

第一单元

友谊、交往以及对艺术的影响

赵剑英:

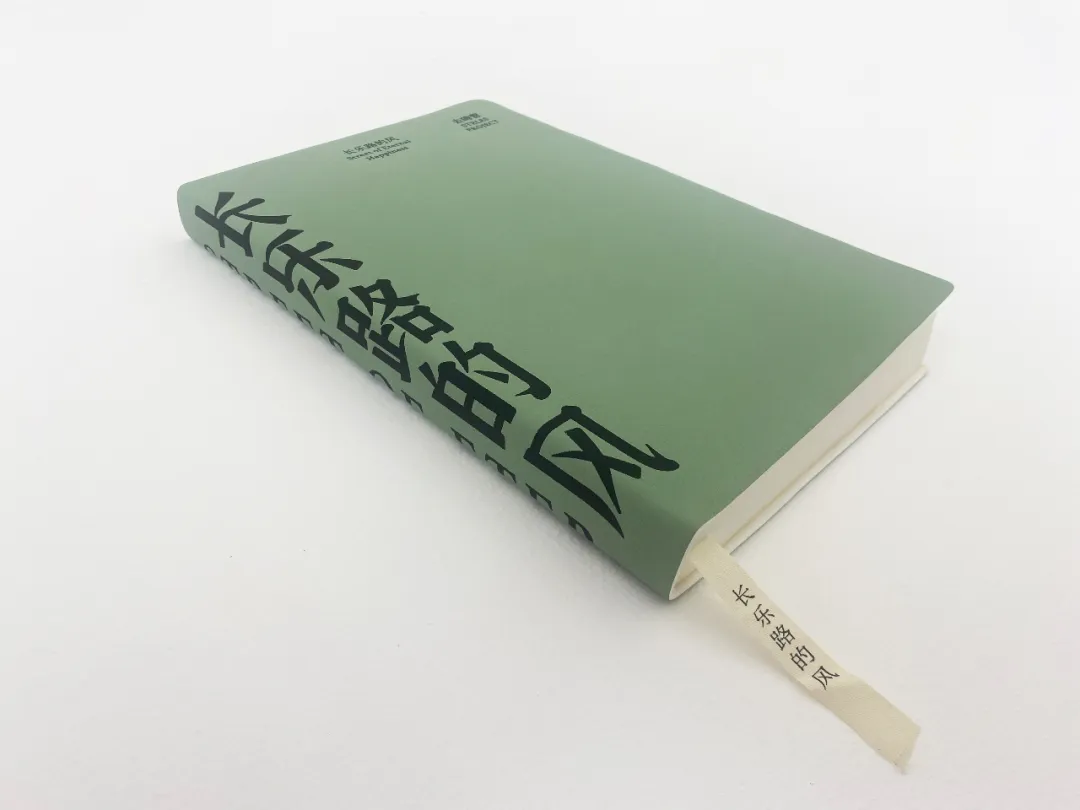

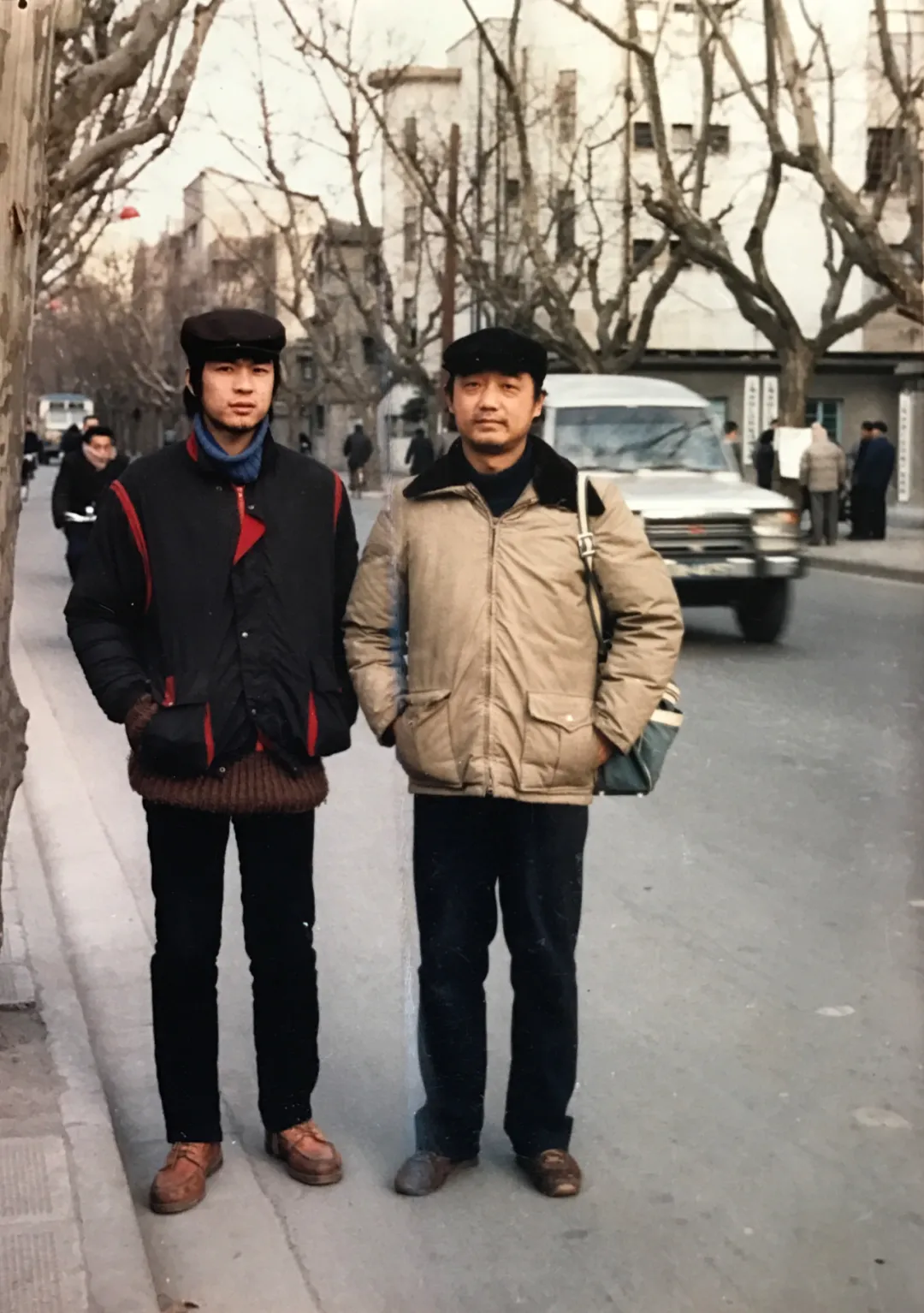

大屏幕上这两张照片,是三位艺术家不同时代的合影。三人在相识之初,余友涵老师在上海工艺美校担任教师,丁老师和冯老师当时是工艺美校学生,三人亦师亦友的情谊,让现代艺术的分享和彼此的影响成为可能,而三人共同的艺术偏好和阅读也让彼此有了更多的交流。

1986年,冯良鸿、余友涵、丁乙合影

2015年,丁乙、余友涵、冯良鸿合影

首先,请丁老师谈谈,您是上海当代艺术历程中每一个重要节点的积极参与者,您如何看待艺术家之间的交往和交流,对艺术产生的化学反应?

丁乙:

首先,我对大屏幕上显示的这张旧照非常有感触,在那个时候,我们的老师比我现在还要年轻。我们当时的学生时代,就是大家看到图像上这种状态,是“有为青年”的一种状态,有一种奋斗的精神在里面。从开始创作到今天,这个历程里有很多既宝贵又可以回忆的东西。特别八十年代对于我们来说,刚刚开始了解现代主义、了解西方的艺术,在这样的一个时间段里能认识一位良师,一个很好的导师,对我们之后人生道路至关重要。因为八十年代的学生时期,师生关系的基础和今天不太一样,当时更多的是一种共同的价值理念。我们和余友涵之间、老师与学生之间,纽带主要是以艺术为主;老师和学生的关系,又是朋友关系。比如我们下课后常去余老师的宿舍,他八十年代初正在画的作品或者刚画完的作品,对于我们来说就是立马能够看到,能够向他提问和他交流,也实际上促进了我们对艺术的思考和理解。在八十年代改革开放之初,很多的思想从不同的角度涌入到中国,涌入很多知识分子的思维之中,可以说每一天都在接受新的事物、新的信息、新的思想。同时也在不断思考怎么定位自己,如何未来成为一个艺术家、成为一个什么样的艺术家。实际上,在那个时候无法想象今天的艺术生态或者今天中国当代艺术和国际之间的联系,当时我们的所有的创造,实际上都是建立在对于西方学习和对于本民族传统反思的基础上。

丁乙、冯良鸿等上海工艺美校同学的合影

刚才大家进来看到DnA艺术博览会,像这样的场景实际上是最近十年、二十年才有的场景,在八十年代是完全没有的。八十年代的艺术真的是为你自身的理想而创作,那时没有艺术市场,没有展览,没有观众。

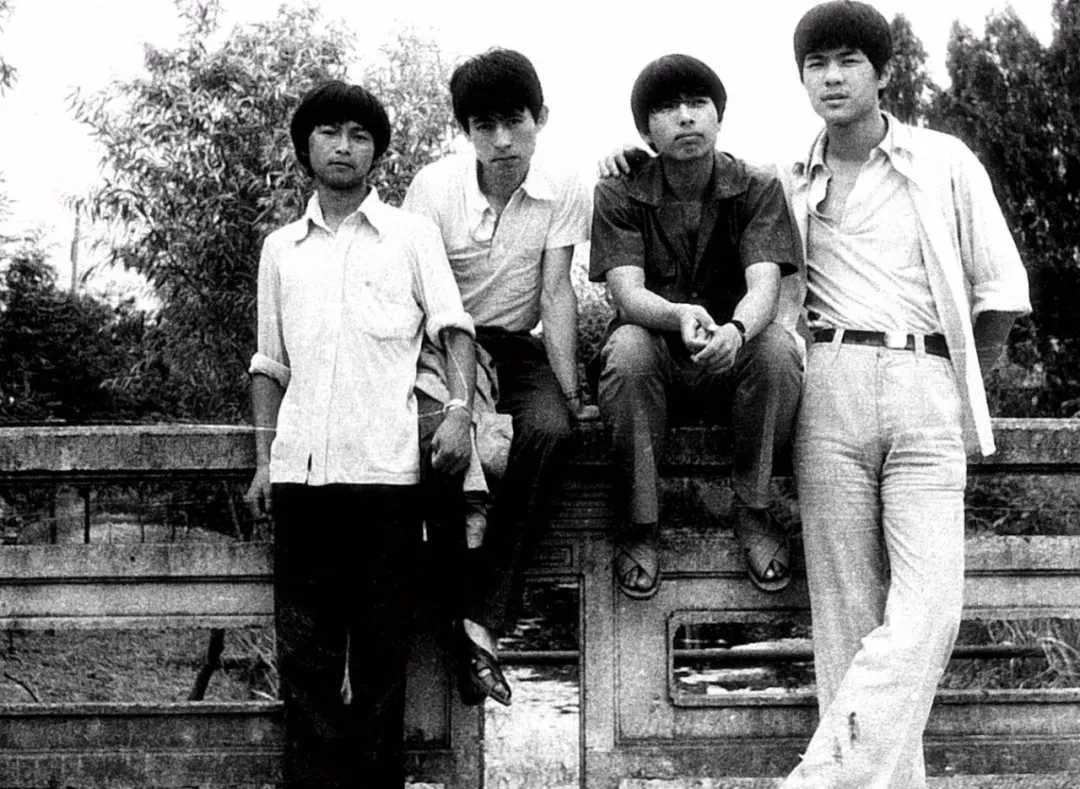

这本书名叫《长乐路的风》,我想稍微解释一下“长乐路”,长乐路是上海徐汇区法租界的一条路,路上有很多西式小型公寓的建筑。曾经余友涵的家就在长乐路,一个小弄堂进去,他的家变成了师生之间的一个交流据点。非常感谢应空间能够从这样的一个对中国美术史而言一个很微小的切片入手,2021年做了展览,今天做成了一本书。这种片段实际上能够勾起很多回忆、还原当时艺术家在想什么、状态如何、师生的情谊,或者艺术家与艺术家之间是如何交流的。这样的一些场景,我觉得是非常的珍贵、也是非常有意义的。

80年代,余友涵位于上海长乐路的工作室

赵剑英:

谢谢丁老师的分享。冯老师,您不仅是余友涵老师的学生,后来更成了余老师的校友。再之后您在美国很多年,在纽约时非常热心地接待了很多中国来的艺术家,您如何看待艺术家之间的艺术交往,和丁老师、冯老师之间有什么令您印象深刻的故事吗?

冯良鸿:

这本书非常有意思的一个地方,是梳理了我们三人在当时是怎么开始的。首先,非常感谢应空间花了很多的时间收集很多的材料完成了这本书,看着看着,我也回忆了很多的事情。八十年代是一个非常特别的时期,我始终会想起这段时间。余老师年纪比我们两个人大,他是工艺美校的老师,我们是学生。我跟丁乙是同时进校的,也是同班同学,我们两人同时认识的余友涵老师。好像在进校第一天就认识了,后来就开始一直有交往。

一方面,这是我们作为学生的人生起点,当时很年轻刚刚进入学校,进入美术行业,要开始发展;对余老师而言,那也是一个起点,他画抽象画,也是从那个时候开始的。那个时候,我们大家都在一个共同的状态里面。看这张照片,想起当时会有种什么事情都会发生、什么事情都会变化的感觉,但至于是怎么变化、怎么发生,我们也并不知道。我们大家当时的互相切磋、互相交流,从来没有带着任何的目的,现在看起来是非常的单纯和纯粹。我记得那个时候,除了上课以外,我们业余时间还到校外去画写生,那时刚开始接触印象主义时期的作品,所以我们在写生时也会学着用塞尚的方式,这对我们今后画画产生了巨大的影响。我记得每当课余时间画完后,晚上就会拿着画到余老师宿舍给他看,请他提意见。余老师很谦虚,会说你也帮我提提意见,于是我们之间的关系就变得越来越亲近,本是师生关系,后来变成了朋友关系,互相之间非常多的往来交流。

1985年,冯良鸿和余友涵在上海复兴路口留影

赵剑英:

余宇老师,您父亲余友涵先生除了是非常重要的艺术家,也是对中国当代艺术而言非常重要的教师,很多活跃的上海艺术家都是他的学生。您如何看待他的教育实践和影响?他和学生的交往和交流,有什么令您印象深刻的故事吗?

余宇:

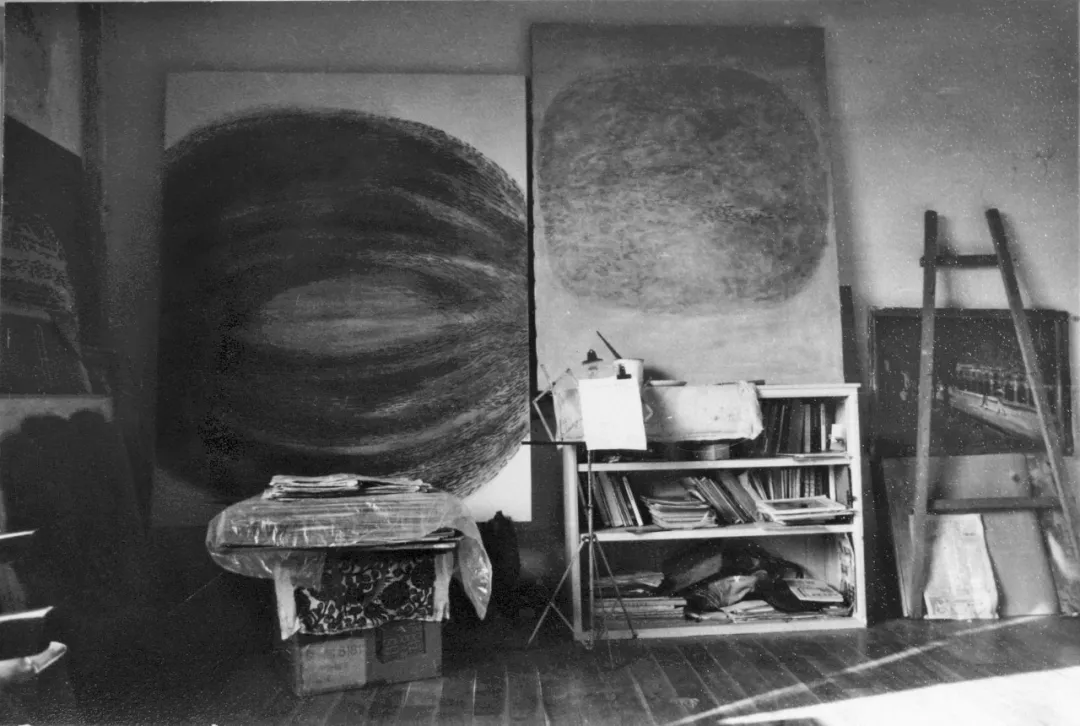

大家下午好,因为我父亲身体不好,所以由我来参加这个活动。刚才这个问题,我觉得对于我父亲来说,他的教学活动对他的创作来说是至关重要的。首先我想说,因为我父亲是四零后,他在1965年进大学,在中央工艺美术学院待了一年,然后就文革了。文革过了七年之后,到七三年,他就算毕业了,拿到了文凭。毕业后,他分配到上海工艺美校当老师,这时工艺美校刚刚复校,招收了第一批学生,他是复校以后的第一批老师——这时候,我父亲30岁。我想说这样3个数字:他30岁毕业,其实也是他自学的开始,因为他在整个文革期间没有在大学里学到任何东西。然后他40岁开始自己的创作,差不多就是八十年代的初期,也就是跟丁老师、冯老师他们差不多在学校的那个时间。然后50岁开始受到艺术界的一定的认可。所以,他的成长经历是和后来的艺术家差异很大的。因为在他们这个特殊的年代的缺憾,所以当他在1973年进入工艺美校的时候,就觉得自己非常欠缺。虽然他自己一直很喜欢艺术,但是他面对他第一届的学生,其实是有点心虚的。因为工艺美校第一届就有水平很高的学生,比如陈箴老师、谷文达老师等,这些老师的艺术基础都非常的好。对于我父亲来说,他觉得他要面对这些学生的时候,一定要通过自己的学习提高自己,把最好的艺术教授给学生。所以他开始了一个长达十年左右的自学阶段,利用他能找到的所有资料开始自学,包括印象派和后印象派,以及后来的一些现代主义流派。这些都是在当时七十年代国内能拿到的一些资料,他用来进行自学。他自学之后,会再通过很多笔记和总结分享给学生们。

余友涵90年代在工艺美校上课

这个过程,一方面是他在教学,学生可能有所收获,另外一方面他通过学习和研究,也提升了自己的艺术水平。后来他为什么特别喜欢和这些学生们在一起?比如丁老师、冯老师,以及其他学生,差不多都是二十来岁的青年学生。是因为与他同年龄的艺术家和艺术从业者,都还停留在比较老派的艺术审美当中,而他就通过自学慢慢领悟现代艺术后,感觉跟同年龄的人有点说不到一起,反而跟年轻人更容易交流,大家都有一些新的想法。到后来到了八十年代后期,像八九当代艺术大展、九十年代的威尼斯双年展,这些都是和他的学生们一起参加的,所以后来渐渐地大家从师生关系变成战友的关系。所以,我觉得教学工作对于他创作来说,特别的重要。

我小的时候,因为我父亲学校比较远,所以他每到周末才会回家,平时都住在学校里,但我发现周末难得回趟家,还经常会有不同的学生登门。他和学生们的关系真的是非常好,大家在一起一直在探讨艺术、也探讨当时新的文化和氛围。

第二单元

创作、生态、学术:八十年代以来的历程

赵剑英:

我们知道,中国当代艺术八十年代以来,有着翻天覆地的巨大变化,三位艺术家也是 “现代绘画六人展”、“中国现代艺术大展”,这样标志性、起源性展览的参展艺术家,到九十年代“实验艺术”热情高涨的时代,每个人都有不断地实验。还有2008年奥运时代中国艺术市场的崛起,整个历程三位老师都是亲历者。这个题目我们邀请三位分享一下各自的创作历程。

首先请余宇老师谈谈,2017 年,您作为策展人为余友涵老师策划了个展《具象•抽象》。作为艺术家之子,在您成长过程中见证了余老师开端至今创作的历程和不同时期的变化; 作为艺术家的研究者和策展人,您通过出版物和展览的形式,为艺术家的过往创作进行了梳理、研究和呈现。你可以谈一下余友涵先生的创作历程吗?

余宇:

我父亲出生于40年代,成长于50、60年代,70年代开始工作,也开始了自己的创作。我记得他曾经说过,他觉得他自己从最初到后来,个人的变化不大,而是时代一直在变化——从70年代、80年代到90年代包括到后面的00年代,这些时代之间的变化非常大。作为一个社会的观察者,或者说,我觉得他是一个敏锐的社会观察者,他能发现其中的很多变化,然后社会的变化对他的刺激非常大。他在不同的时间段内,有不同的反应,然后通过不同的艺术形式把它表达出来。

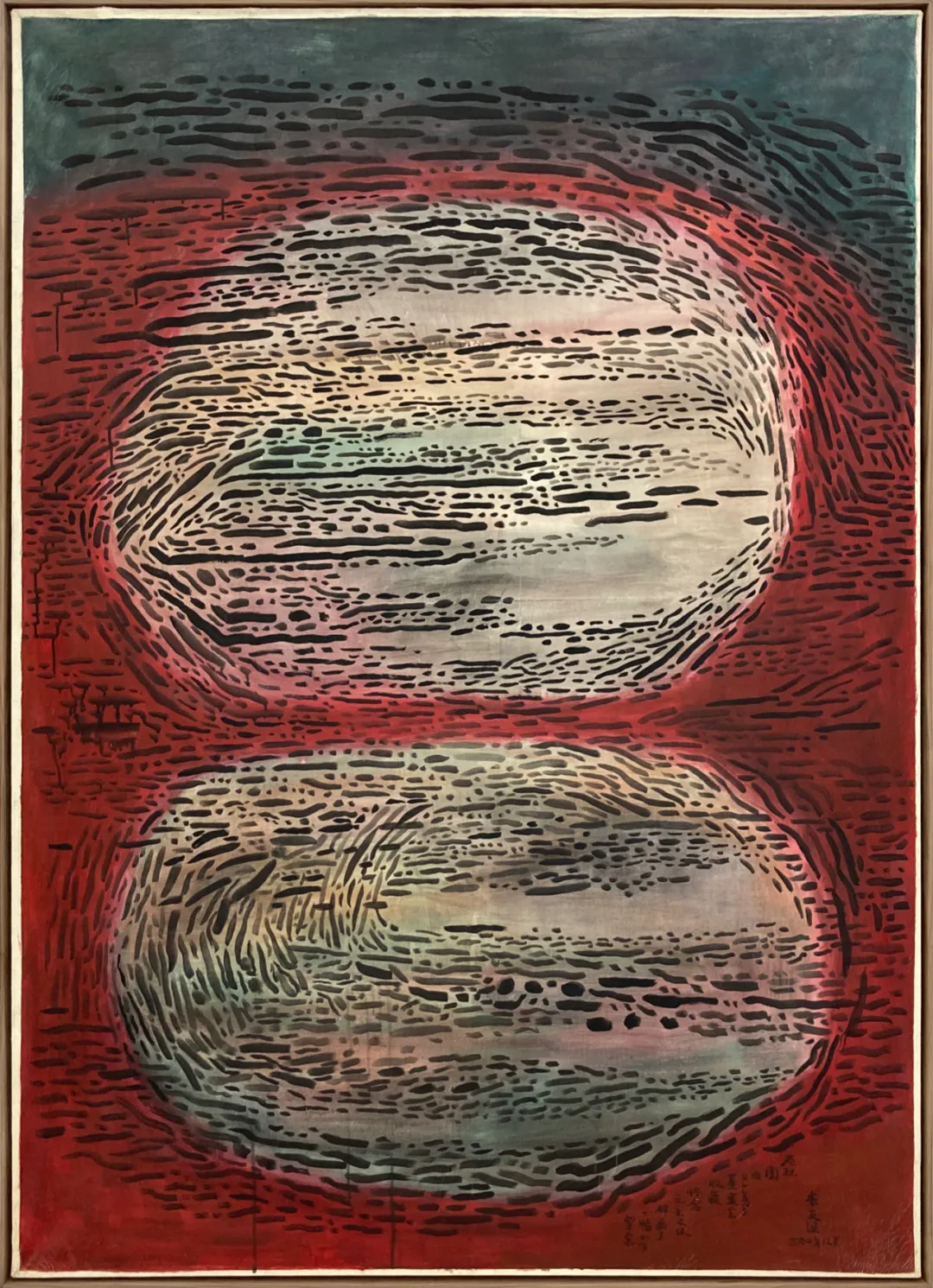

首先,在八十年代的时候,当时中国在“建设四个现代化”,同期他也在思考着 “什么是中国的现代美术”。在那个时期,他选择用抽象的、构成的方式,同时结合中国书法中的一些用笔,以及水墨画的色调等进行绘画。从1980年开始,一直到1985年左右,算是比较定型的创作了他“圆”的抽象系列。这个时期,我认为他创作里的文化意识要大于他的绘画意识。比如他运用黑白的、书写性的,是代表中国的;抽象和构成的形式则是代表现代的。他把这两者结合在一起,认为这是中国现代绘画的样式。

余友涵,抽象1985 双圆,丙烯、布,116 x 165 cm,2004重绘

这是在80年代的初期和中期的想法,而到了80年代末期,大概在1988年以后,整个时代的文化空气非常活跃。那时候年轻的艺术家,包括他的学生们都开始做一些探索。这时候他也会受到了周围学生的影响。最早他的学生王子卫画了一张领袖肖像,他觉得很有意思,也开始用他的方式来画领袖系列,这个时期更多是用波普的形式来创作。对于他这个年代的人来说,曾经在60年代、70年代,无数次用标准范式绘制领袖形象,领袖也是生活的中心,因此这个形象对他们而言非常熟悉。用新的方式画领袖形象的作品,持续到九十年代前期。

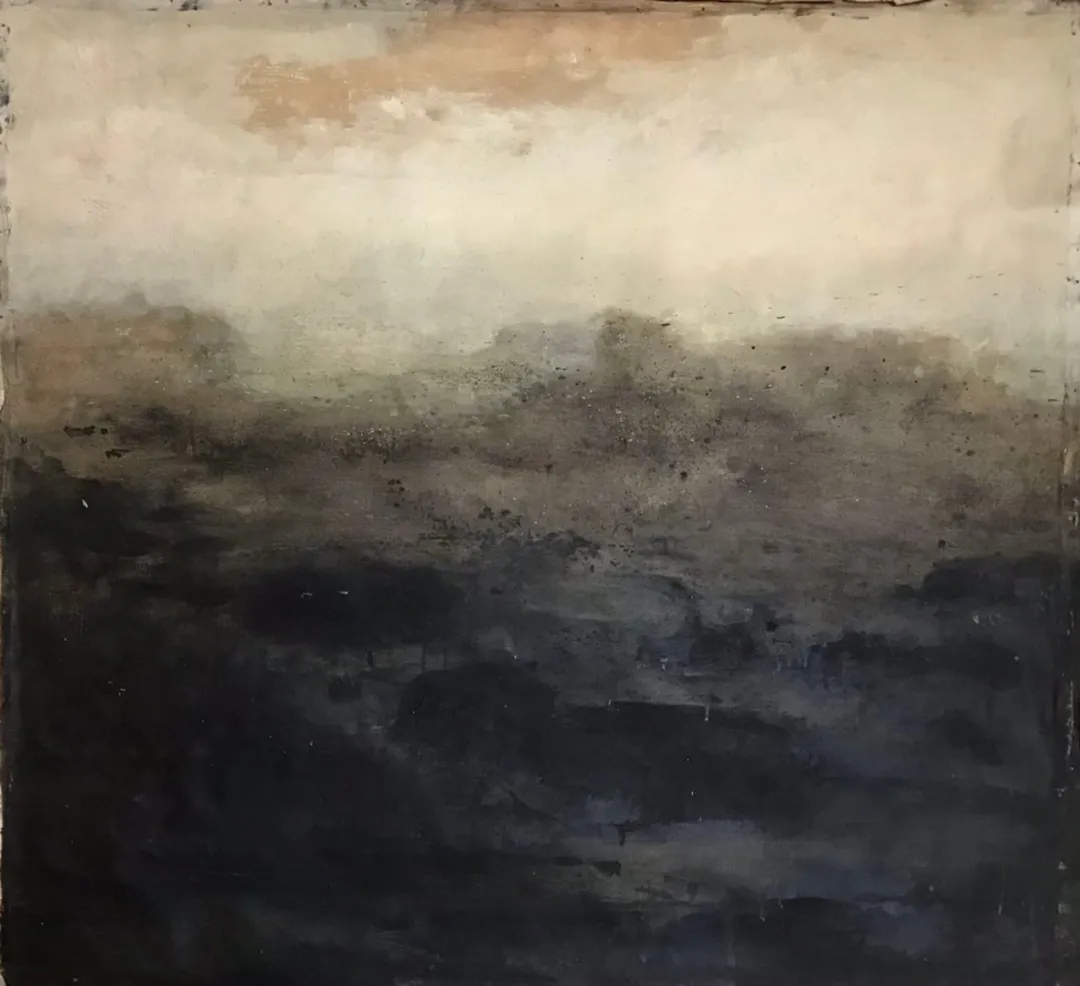

九十年代中期之后呢,用他一句话来说:“我先描绘领袖,之后描绘人民”,他开始画一些普通人的形象,包括中国人以前的和现在的形象,这是“啊,我们”系列。而在描绘完人民之后,他在00年代初期又开始进行一个新的系列,“沂蒙山系列”。这个系列更多的是,他所说的“人民的土地”。他描绘土地,还创作了一些风景画以及我称之为“人文风景”的一些作品。这些作品有一个很重要的原因,是因为当时大城市经济发展非常快,迅速进入了一个非常商业化的社会,而他敏锐看到了很多这种商业化社会当中的问题。当他去沂蒙山时,被那边淳朴的人民和可以承载纯朴人民这个朴质生活的环境所感染,所以他创作了这个“沂蒙山”这个系列。如前所述,我想要说的是,他整创作的演变过程,其实呼应了中国社会变化的过程。他作为一个非常敏感的观察者,通过自己的创作,把当时自己内心想表达的东西记录了下来。

赵剑英:

丁老师,对于您来说,中国当代艺术的80年代以来的变化,您有没有一些特别的记忆? 您的作品在不同时期有着不同的变化,到今天将大山大海的具象也融汇其中,可以分享一下您的不同阶段的创作历程吗?

丁乙:

大家如果想进一步的了解我的作品,正好在这个美术馆的三楼正在做我的个展,大家在这个展览里可以看到在1985年和1986年探索时期的作品、有1988年《十示》系列最初的作品,作品的实践跨度一直延续到现在的近作,差不多是三十多年创作历程回顾的展览。如果大家去看这个展览,能更清晰地从原作的角度去了解我的作品。

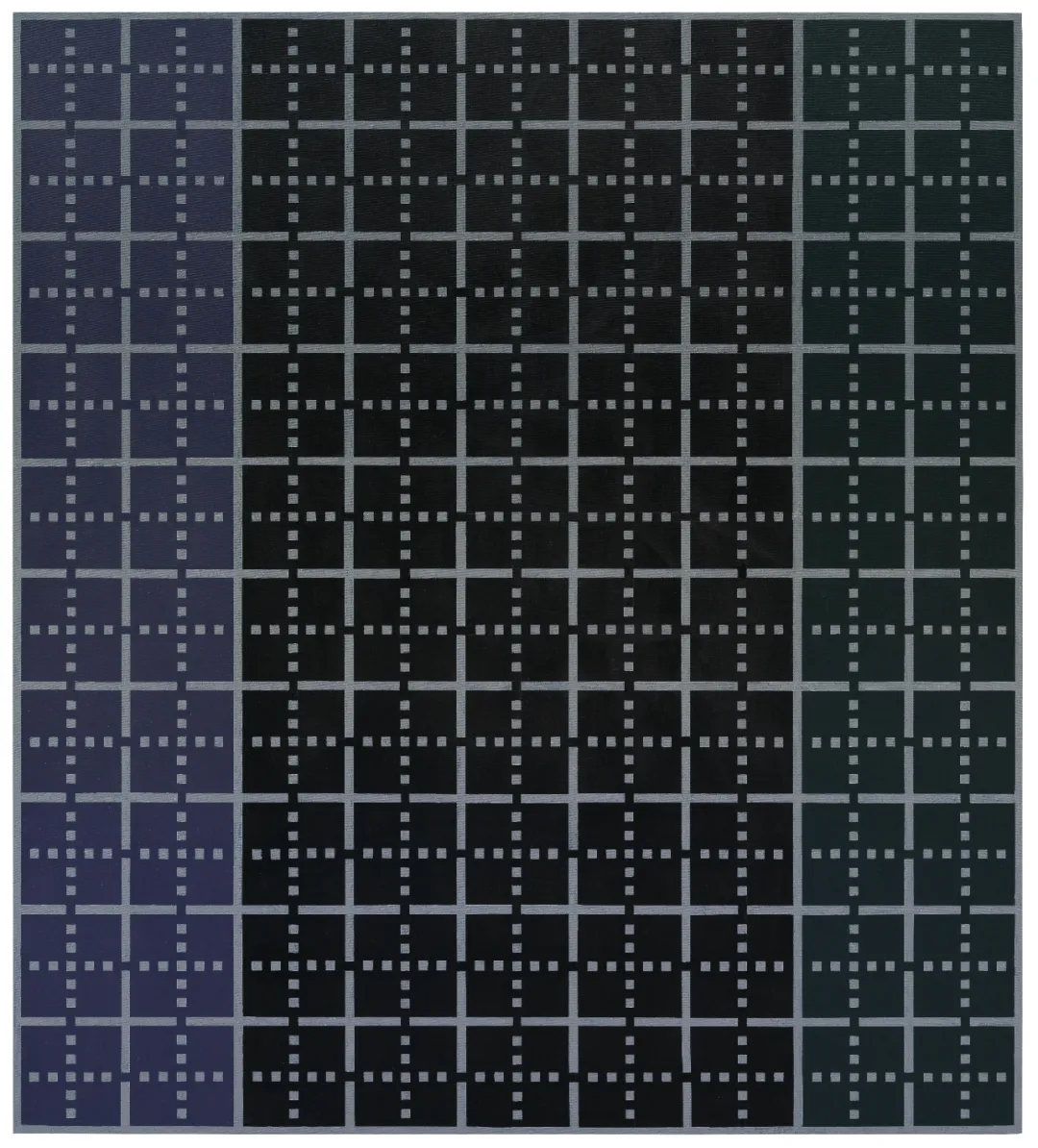

丁乙,十示 III,布面丙烯,200 x 180 cm,1988

我的抽象艺术创作历程,实际上可以分成三个阶段,这也是我最近几年总结出来的。第一个阶段,我称为“平视”,这个时期我所有的绘画形式都以平面化的形式主义作为目标。在这个阶段里,所谓的透视关系是微弱的、起伏状的关系,也包含当时对各种材料的实验。这个阶段的十年,实际是向西方当代艺术学习的十年,当然这种学习是用一种自己的语言来进行的,这时期的创作对我的创作而言是非常基础的一个构架。在这个时期,我想成为一个形式主义的画家,原因在于,1980年代成长起来的艺术家大部分都会有很明显的意识形态性,所有的艺术创作都意图去表现和社会之间的连接,我选择背离这样的一种连接。当时绘画界的主流是表现主义和超现实主义,我当时是比较年轻的时候,选择了用十示这样的语言,目的是为了切断绘画语言解读的功能,让绘画回归到绘画自身。

第二个阶段我称之为“俯视“,这个时期不止十年,大约持续了十二年。”俯视“阶段,实际上是伴随着中国“城市化”的进程,特别是因为我生在上海,成长在上海,对上海整个城市在那个时期的变化感受很深。在我的童年时期,上海是一个工业城市,整体色调是灰色的,只有国庆、七一等节日才会悬挂彩旗,使整个城市有点色彩。然而到了1998年开始,上海这个城市的色彩就变得越来越强烈,这种色彩上的改变,是城市的广告和霓虹灯带来的。到2005年,浦东开发,整个上海的地平线也跟着变了,对普通人来说从高空中往下看的经验变得越来越多,这是现代化的某种标志。然后这个城市的主干道都开始有灯光工程,像南北高架安装了很多照明设备,开始营造“不夜城“的概念。我的第二个创作阶段的十二年,基本上都是在用荧光色,用颜色来表现都市的扩张和都市化的进程。这个时期所有的透视关系,可能会有纵向的关系、交替闪烁的关系,发散的关系。这样的工作,差不多持续进行了十二年。当然,到了2008年开始,学术界开始对城市化的进程提出很多的反思。因为这种快速的城市化,在中国整个历史上,也从未有过,一些快速的建设比如过度的灯光工程,其实和本地市民没有关系,反而是像给外来旅游者看的。所以这种反思,会让我对是否继续这样一种创作进行思考。

第三个阶段,就进入到“仰视“。所谓仰视,就是抬头看看天,看更大的世界。因为我意识到,从第一阶段的八十年代开始,所有艺术的核心,是在欧美现代主义的系统里成长起来的。当经历二十多年的创作和思考后,就开始慢慢有了属于自己的想法、判断和理念。因此,带着想看更大世界的愿望,我去了很多第三世界国家旅行,到了很多不发达的地区,去了很多拥有古老文明的地区。这些旅行打开了我的视野,让我开始反思:所谓现代主义仅仅是最近两百年的历程,而人类文明有五千年,是不是这两百年间的艺术判断和价值观是正确的?是不是有可能让艺术走向更趋向无限的领域?因此,我带着这样的思考,进入第三个十二年。”仰视“,是自我的一种成熟,也是自我价值观或者宇宙观的建立。所以在这个十二年里,实际上我探索的是关于虚空、关于天空、关于光等等这些概念。比如这十二年里,我做过大概四个到五个个展是关于“光”,从微光到高光等等;又如我去年在西藏对于地域文化的表达。这些实践,都是让自己创作中的某种维度可以不断扩展,超越以往已经熟知的方式,变得更宽广、容纳更多文化。当然这十二年的历程,对我而言也意味着一次转型,像去年西藏的展览可能是一个契机,因为我觉得,当一个画家有了三十五年绘画的准备的时候,也许可以有某种能力去探索所谓的“艺术的精神”、“艺术的本体”,也有了很多精神层面的表达。

赵剑英:

冯老师,您曾经撰文描述1985年在复旦大学学生俱乐部举办的“现代绘画六人展”。这个展览也是改革开放后上海最早的抽象艺术展在中国艺术史上很重要。可以回忆一下这个展览吗?

冯良鸿:

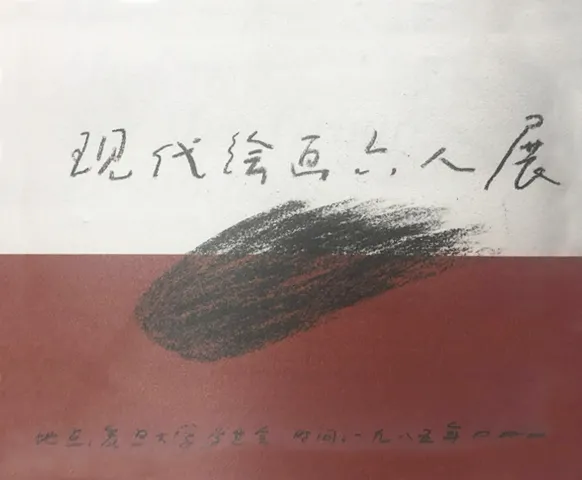

1985年我们在复旦大学举办“现代绘画六人展”,这个展览之所以有意思,是因为那个时候我们有非常统一的共同点,就是我们的绘画要走现代主义的道路,这个方向非常明确。到现在我们没有改变的东西是什么呢?我想了一下,是“为艺术而艺术”,当时的我们,就已经确认了这种理想,这种理想是从学习塞尚开始的、从学习西方印象派的时候开始的,后来逐渐脱离形象、进入抽象,通过自己的创作,用色彩、构图的自由组合,产生一种绘画。这种绘画不依附写实、具象或者是叙事,想要达到绘画本身的纯粹性,从而表达精神和想法,这种探索在某些方面一直延续到现在。

第一次画抽象画1982年,差不多是进工艺美校的第二年,到1985年差不多有了三年时间积累。因为一个很偶然的缘分,大家凑在一起,我、丁乙,还有汪谷青和艾得无。四个人春节期间在我家里相聚,聊天时候产生做展览的想法。第二天就跟余老师说了,就决定一起办展览。之后,又告诉另外的朋友秦一峰,六个人一起。余老师看了我们每个人的作品,逐一评点,并且写了前言。好多年之后,余老师时不时会提到说这个展览是我们的起点。到了2009年,我为一个艺术杂志撰文回顾了这个展览,咱们《长乐路的风》这本书里,也收录了这篇文章。

《现代绘画六人联展》 展览海报,秦一峰手绘

赵剑英:

冯老师,您很早就确定了抽象艺术的实践方向,并且一直到今天都在这个路线上深入的挖掘其潜力,能谈谈80年代和90年代您的艺术方法和关注点吗?

冯良鸿:

我的情况比较复杂。从1982年我开始画第一张抽象画开始,到现在40多年了。我从上海开始画抽象,也是在上海开始接触、探索抽象艺术。后来又离开上海到了别的地方,到北京、也到国外好多年。不同的地域,不同的时代,不同的观众和不同的视觉经验的参照,给我带来了很复杂的一个实践过程。

我个人的绘画过程,在1990年之前我都是抱持着学习和研究的心态。从印象主义到观念艺术,西方艺术一百年的发展过程,这个渐行的、不断提升的过程,同步进入了我们的视野。所以我希望通过自己的绘画实践,去理解和消化这些东西,从中找到自己的出发点。当时我觉得内心有一个很充实的东西,虽然不确定,但是很充实——就是,要往前走,有目标,有方向,有前面的东西可以去追寻。同时,余友涵老师曾经也提到过,现代绘画还要有中国特色。从现代主义的角度怎样去消化和理解传统的东西,我当时用绘画对这些问题进行了一些回应。

冯良鸿,灰色地,布面油画,117 x 127 cm,1984

1990年我到美国,这段时间很难来概括性的阐述,简单地说,当时正所谓后现代时期,各种艺术门类包罗万象层出不穷,我需要了解、梳理,思考抽象艺术新的可能性。从观念艺术和极简主义绘画之后作为我的起点,开始了新的绘画探索,摒弃情感宣泄,重新省视生活环境与艺术的关系,探索极简风格之后的新抽象艺术,为此我回到行动绘画的某些特质,注重偶发,呈现过程。在美期间先后完成了“画室系列”和“文字与涂鸦”等系列作品。

赵剑英:

丁老师,您是中国最早进入国际视野的抽象艺术家之一。早在1993年,您就成为走向世界舞台的中国艺术家,身处当时的展览现场,您有什么样的感受呢?今天您如何看待的“国际视野”和中国艺术家的国际参与?

丁乙:

这个问题非常大,实际上中国整个当代艺术的发展历程只有短短40多年,和中国改革开放的历程差不多一致。中国当代艺术走向国际,是以1993年作为时间节点的。80年代的最后一年,现代艺术大展开在北京的中国美术馆,展览没展完就关闭了,之后发生风波,整个中国当代艺术进入到沉默的时期。

丁乙与他的作品,现代艺术大展,北京

到1992年下半年,西方一些美术馆馆长就开始来中国选艺术家,之后就开始在国际上策划一系列中国当代艺术的展览。比如1993年1月30日,在柏林世界文化宫,首次举办了在西方社会第一次中国当代艺术展“中国前卫艺术展”,展览策展人是老汉斯。老汉斯当时八五新潮期间,来南京大学学中文,后来成为了推动中国当代艺术的国际学者。第二年,在香港艺术中心做了“后八九中国艺术展”,这个展览的策展人包括栗宪庭、张颂仁等等。两个展览都分别去了很多地方巡展:柏林世界文化宫的这个展览,去了丹麦、牛津、荷兰等地,在欧洲一路巡展;“后八九”展览则是从香港,而后去了澳大利亚墨尔本,和北美的一些地方。这两个展览,分别都是长达两年的巡回展。1993年的6月,还有威尼斯双年展,选了14位中国艺术家。1993年到1998年,其实是第一波中国当代艺术在西方社会的热潮。为什么会有这样的情况呢?一是因为中国的改革开放,二是苏联正在开始解体,西方社会需要有一个新的文化对象,这个对象就是中国。而当时的中国当代艺术和西方非常相似,具有某种批判性,具有某种新形式的探索,呈现了关于今天很多问题的思考。这是中国当代艺术在西方参与的第一波,实际这个时期主要还是跟政治、跟意识形态有关,所以展览在媒体的层面的反应是非常强烈的,当时很多的艺术家的作品都上过非常重要杂志的封面,像《纽约时报》和《时代周刊》等等。这个时期很多被西方艺术系统所选取的作品,主线主要两类,一类是玩世现实主义,另一类是政治波普。虽然这些展览我都被选参加,但我始终是唯一一个抽象画家、一个很边缘的角色。为什么我今天会有这样的判断呢,因为1995年当两个巡回展览的简报寄回的时候,简报里有很多很容易辨识中国形象的作品在很多媒体上发表了,但我的抽象作品几乎没有上过媒体。媒体报道的选择,聚焦于具有议题的图像,因为读者和观众需要这样的资讯,这和美术馆的选择并不尽相同。这样的热潮,到了1998年之后,就稍微有点降温了。

王友身、王广义、冯梦波、弗兰、丁乙、余友涵、孙良等人在威尼斯双年展,1993年

四年前,古根汉姆做了一个关于中国的展览,但这个展览已经和1993到1995年、1998年的展览结构完全不一样了,比如关于文革反思之类的部分在展览里差不多已经消失,更多的是全景式关于中国的当代生活等一些新观点的探讨,艺术家的分类也比较丰富。明年蓬皮杜艺术中心也会做一个关于中国的展览,在这个展览中40、50、60后的艺术家全部已经被排除在外了,会有更年轻的中国艺术家被展示。回顾起来,整个中国当代艺术和国际的交流的轨迹,是一直在变动的。当然也是多重性的,因为目前中国并没有在国际当代艺术领域中占据权威的角色,只有一些相对活跃的个体。比如我们中国最出名的策展人可能是侯翰如,他在罗马现代艺术中心做艺术总监,是现在在国际活跃的策展人里最著名的一位中国人;艺术家则有已经去世的黄永砯、陈箴、蔡国强、未未、严培明等。

丁乙和余友涵在纽约古根海姆展厅 2017年

还有一个地理层面的因素。我们深圳毗邻香港,前几年,西方很多一线和二线的画廊开始布局香港,其实布局香港的目标是面对大陆深厚的收藏市场,因为香港有保税、服务性的人才富集等便利,这些画廊进了香港,也就意味着需要和中国的艺术有更多的联系。所以很多画廊开始和中国艺术家发生代理关系。这种代理关系,在80年代、90年代或者00年代,都是不可能的,都是最近五年里才产生的一种新型合作关系。所以,可以说今天中国的当代艺术和西方交融更加密切了,当然我们在座很多的听众里不少人有留学背景,实际上你的艺术学习已经跟西方紧密地连接在一起了。

第三单元

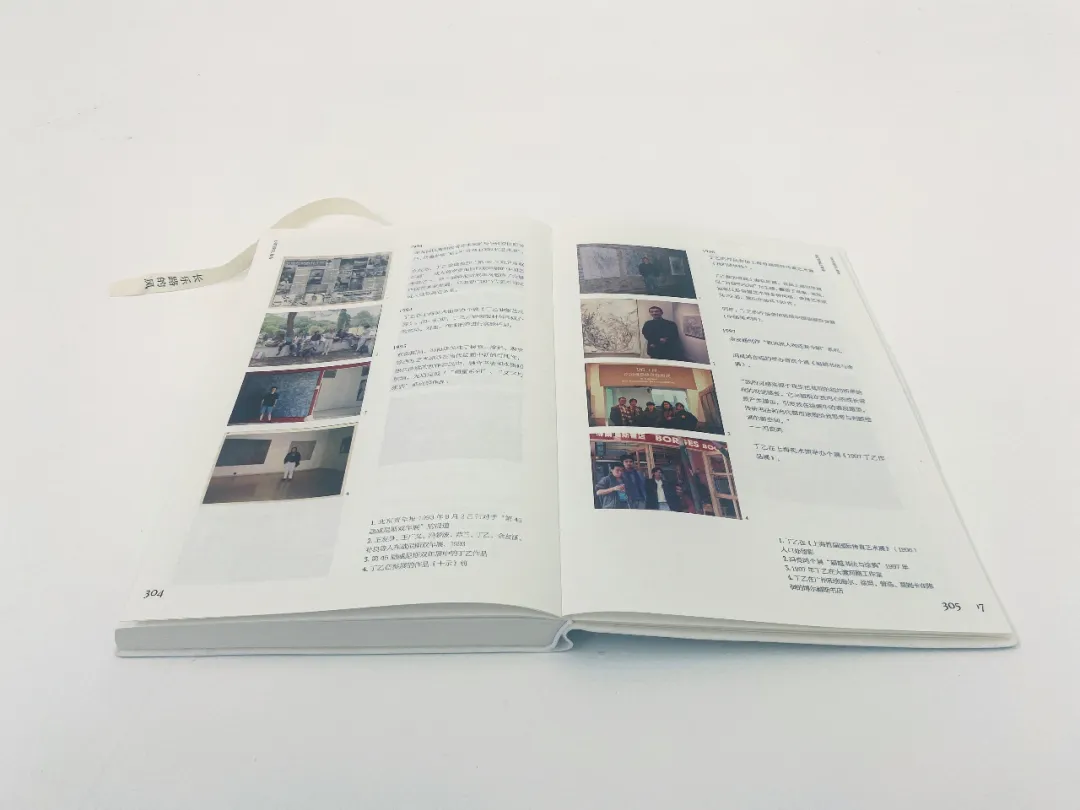

《长乐路的风》研究专著

赵剑英:

我们今天的论坛差不多时间快到了,在最后这个时间,首先我要谢谢三位艺术家,谢谢参与本书写作的几位老师,因为你们的支持,才有我们今天这本书。也谢谢我们团队的所有成员,一直在不断努力,甚至在下印厂之前都还不断地在添加新的内容。接下来,容许我来简要介绍一下这本书。

我们的工作是一个整体的计划,是接力书写中国当代艺术史。目前已经有出版的和正在进行五卷的编辑工作。我们很希望能够成为一个桥梁,让艺术家和艺术研究链接起来。我们有幸透过三位艺术家的慷慨,重新接触八十年代珍贵的图像,还有历史文件。作为机构,我们对于这些复杂的历史始终怀有深入探究的热情,我们需要用展览和研究去触碰历史,和理解当下。

整个编辑的过程,我们犹如投身参与了一场八十年代的回访影像策展,也像一场纸上的图文策展。我们的工作大体分为两个角度,温故和知新。温故主要是档案的整理,里面涉及艺术家在不同时期的写作、不同时间段的代表性作品,这形成我们的基础,并且我们希望这些梳理可以帮助未来的研究者。知新,则是我们聘任了不同的委任研究员,来参与我们的书写,用不同角度,来呈现理解的多维度。同时,我们用展览的方式呈现我们对于三位艺术家的理解,并且邀请不同的行业参与者、研究者来看。我们有大量篇幅的访谈,这些访谈我们希望成为很具体的第一手材料,为未来的研究提供依据,这是给未来的备忘录。我们也期待在书中呈现一些历史的谱系,比如同时期社会发生了什么、艺术界发生了什么等等,我们认为这种情境化的处理方式,更能立体的理解艺术家在不同时期的处境和思想。

所以真的很感谢大家,也谢谢大家来听我们的讲解,谢谢。最后三位老师分别谈一下这本书。

丁乙:

这本书所描写的,是中国当代美术史中一个小小的片段,但是这个片段很有意思。正是无数片段连接而成了中国当代艺术整个的历史和奋斗的历程,所以我觉得这本书虽然只是在讲我们三位艺术家,但它是一个侧面,能够反映更多的史实。非常感谢应空间团队编辑和出版了这样一本书,虽然书很小,但是要花的力气很大。我知道尽管这段历史只有短短的四十年,但很多史料的收集工作仍然是非常困难的。非常感谢。

冯良鸿:

非常感谢赵剑英和她的应空间团队。整本书做得非常精美、细致。从今天拿到书以后,我就时不时在翻阅它,有时翻到某个细节我还会想,有的往事我自己都有些淡漠了,书里收集进去的许多细节给予了很好的提示。这本书容纳了我们三个人在八十年代做的事情和思考的问题,但也是今后几十年我们变化过程的一个相当重要的一个见证。

余宇:

我想说艺术史和艺术研究者与艺术家,是一个非常重要的关系。所有的艺术研究者的最高理想,是书写自己的艺术史;而所有的艺术家的最高理想则是进入艺术史。我想说,我们中国的艺术家进入中国的艺术史,已经是一个非常高的成就了。但我们中国的艺术史,尤其是现在的当代艺术史,如果能够是世界艺术史的或者当代艺术史的一个重要的组成部分,这是应空间和赵剑英团队一直在努力的事情,也是我们这一代甚至是几代艺术家所要努力的方向。我认为艺术史从某种意义上来说,也是艺术的交流史,艺术在全球的范围内一直在互相影响着,当然今天因为时间有限,我也不展开,但这个研究是非常有益的,我也希望中国的艺术家可以更多地进入国际舞台。

赵剑英:

谢谢各位老师的支持,感谢大家到来这个讲座和我们的新书发布会,谢谢。

|

|

专著简介

丁乙、冯良鸿、余友涵三人,有着近四十年的交往和情谊。三人三色,从共同的创作原点出发,各自长成不同的面貌。 改革开放后,自上而下的思想解放运动和知识界发起的“新启蒙”,是三人交往和创作起步时段的主要的思想背景。西方学术著作和创作实践在这一时期被引入中国,传统和古典的中国学问被重新重视,这在某种程度上打开了三人的思想之窗,并激发了个人自我意识的觉醒——他们以共享而同频的知识背景和阅读经验展开了深入的讨论与连接,并有意识地和当时官方主流的创作形态保持了距离。他们三人在这一时期进行了丰富的艺术实验,并开始以抽象艺术作为自己工作的主要方向。在《现代绘画》展(复旦大学学生俱乐部,1985)和《中国现代艺术展》(中国美术馆,1989)这两个具有历史节点意义的展览中,他们同台展出了自己这个阶段的抽象绘画作品。 到上世纪九十年代,中国当代艺术的本土系统开始逐步完善,本地的媒体、市场、展览、批评等等力量带着不同的目标、策略和操作方式开始进入艺术行业。与此同时,海外的学术、资本也参与了到对中国当代艺术的形塑过程中,艺术家有了更多的机会实现跨国展览、留学、收藏、驻留创作,这让中国艺术家的工作开始被置于一个更为全球性的语境和范畴来审视。三人以不同的方式、态度和位置,参与构筑了这个时段的历史进程。 长期以来,应空间持续关注中国近现代转型过程中每个思想单元的问题意识,试图在当代艺术领域找到可资对应的代表性创作实践,以展览、研究、出版等多维而谱系的探究,再现观念和实践所发生历史现场的复杂维度,并把这些问题的可思性延续至当下。本书梳理了三位艺术家不同时期的创作档案和文献,亦特邀多位青年研究者为此书撰写研究文章,主编赵剑英女士为十二位艺术家进行的内容丰富的文字访谈亦收录在本书中。

艺术家简介

丁乙

1962年生于上海。1983年毕业于上海市工艺美术学校,1990年毕业于上海大学美术学院,丁乙被认为是中国最重要的抽象画家。自20世纪80年代后期起,丁乙的绘画就以“十”字以及变体的“X”为主要的视觉符号,他最著名的作品是“十示”系列。丁乙的作品被诸多国际公共和私人重要机构所收藏,包括巴黎蓬皮杜艺术中心、伦敦大英博物馆、柏林戴姆勒艺术收藏、巴黎DSL收藏、首尔三星美术馆、上海当代艺术博物馆、上海龙美术馆、香港M+美术馆、上海余德耀美术馆等。

冯良鸿

1962年生于上海,1983年毕业于上海工艺美术学校,1989年毕业于北京中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)。80年代初开始抽象绘画,是当时上海最早的抽象艺术实践者之一。上海、北京学习经历及1990年赴美定居纽约后,对行动绘画、抽象表现、极简,及书写、观念等西方艺术形态有着更近距离的学习、研究、讨论及实践。冯良鸿的抽象探索,在极端理性的背景中,加入偶发的感性;或者在感性的泼洒中,加入理性的外罩。他的作品广泛展出于国内外的重要美术馆和知名艺术机构。

余友涵

1943年出生于上海。1962年加入中国人民解放军,1965年退伍考入中央工艺美院陶瓷系。1973年本科毕业回到上海,任教于上海工艺美术学校。在1985年,“圆”系列正式诞生。余友涵是中国改革开放后第一批受到国际认可的当代艺术家,是中国二十世纪八、九十年代前卫艺术运动中抽象艺术和政治波普艺术代表性的艺术家。他1993年受邀参加第45届威尼斯双年展,成为首次进入威尼斯双年展的中国艺术家之一。他的作品融合了东方传统的视觉符号和西方现代艺术的表达方式,对中国艺术界以及后辈艺术家产生了广泛的影响,中国现当代艺术史中起到开创性的关键作用。 |

|

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除