编者按

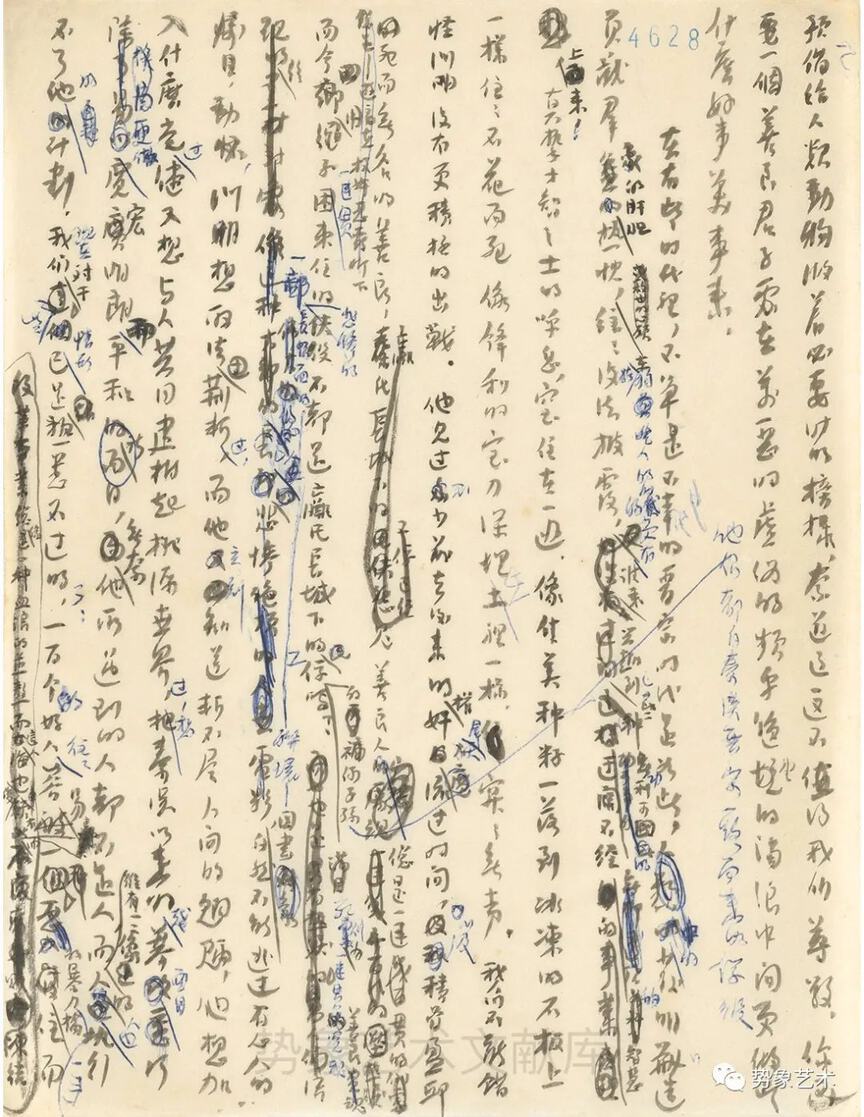

本次“赏奇析疑——2023势象当代艺术研究展”主题化用自陶渊明《移居二首》之一的“奇文共欣赏,疑义相与析”一句,而在1941年前后,吴大羽先生亦有关于陶渊明与画家的探讨。吴大羽先生当时在上海隐居,这是他给迁居在重庆的国立艺专吴冠中、朱德群等学生书信的底稿。该手稿由势象艺术中心收藏,李大钧编辑整理。

由陶渊明说到画家

——答人书

吴大羽

你问:陶渊明是怎样的一种人?他同画家又有什么关系?

当你疲于奔命,或倦于勤忧,又或不安于空虚,你且仰望秋夜的晴空,浮云散尽,万物无声,人间墨黑如死,天际则疏列着明星,不像日光那末刺眼,不像月色的容易着恼,只是灿烂动人目,如绣如画,使你从神智昏迷中间,返回清明,来接近了艺术世界,那时你也就仿佛接触了他,接触了这高人的心胸。这正是由于你心上微有世故纠缠,人也不够怎样聪明年少,假如你确还没有染上人世的恶毒,确还保持住心灵的健康,那你获得的感悟所得,将不止此,将比到自然之于生命,生命之于爱,浑然一体,美即我,我即渊明。

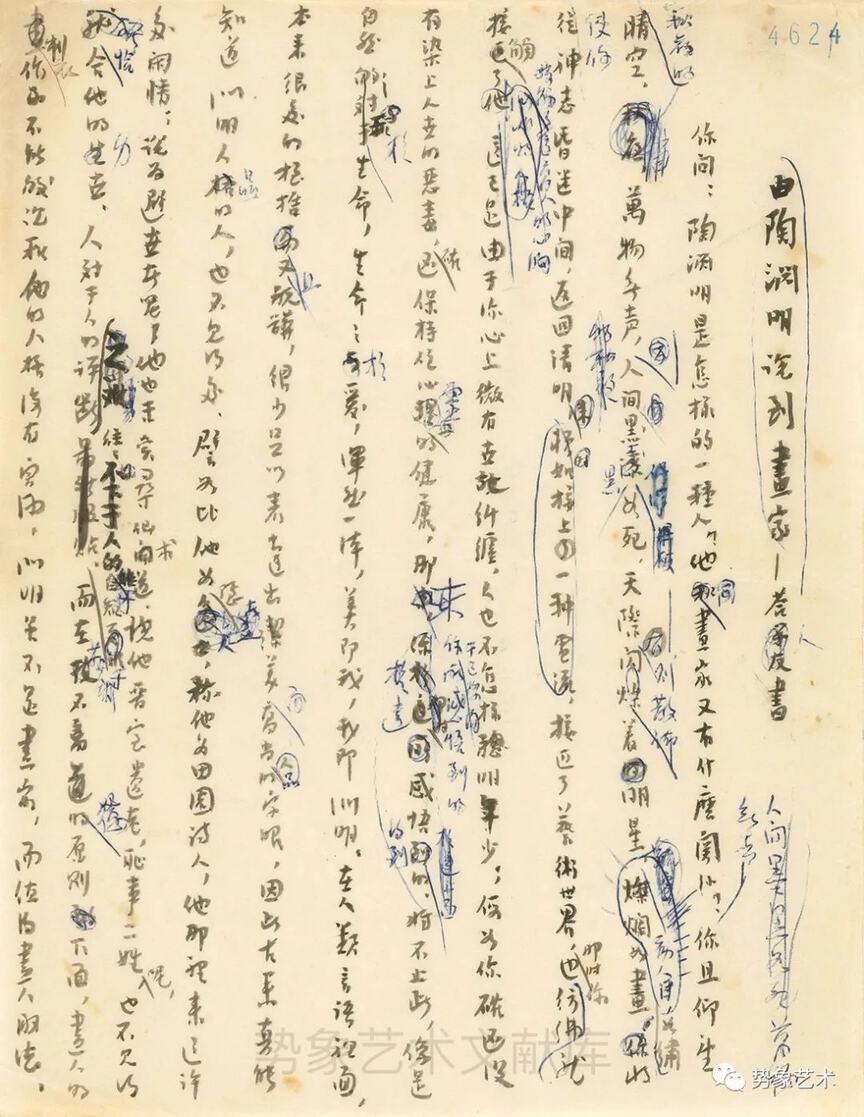

手稿第1页,编号4624

在人类言语里面,本来很多的桎梏且又肮脏,很少够足以表达出洁美而高尚人品的字眼,因此古来真能知道渊明人品的人,也不见得多。譬如比他为隐士,称他为田园诗人,他哪里来这许多闲情。说为避世者呢,他也未尝寻仙问道。说他晋室遗老,耻事二姓呢,也不见得就恰合他的身世。人对于人的评断之难,往往不下于人的自知,而在艺术不离道德的原则下面,画人的制作不能够说和他的人格没有关系,渊明虽不是画家,而值得画人取法。

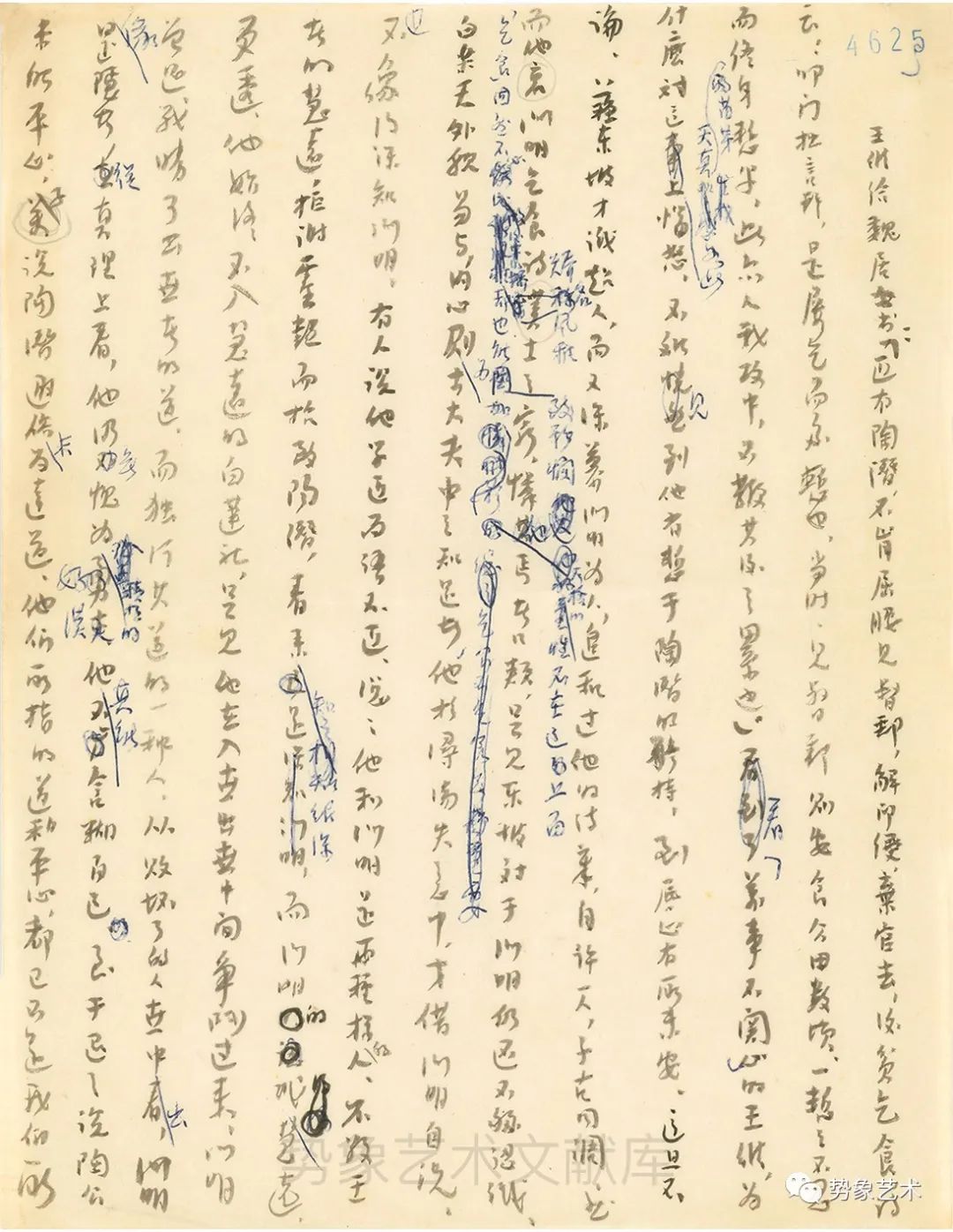

手稿第2页,编号4625

王维给魏居士书:“近有陶潜,不肯把板屈腰见督邮,解印绶弃官去。后贫,《乞食》(注1)诗云‘叩门拙言词’,是屡乞而多惭也。尝一见督邮,安食公田数顷。一惭之不忍,而终身惭乎?此亦人我攻中、忘大守小、不(阙)其后之累也”。看万事不关心的王维,为什么对这天真的苗芽如此恼怒,不难见到他有惭于陶潜的矜持,到底心有所未安。这且不论,苏东坡才识超人,而又深慕渊明为人,追和过他的诗章,自许一人,千古同凋,然而他哀渊明《乞食》诗为士之穷,怜他丐者口颊(注2),足见东坡对于渊明仍是不够认识。白乐天(注3)外貌易与,内心则为士大夫中之知足者。他于浔阳失意中,才借渊明自况,也不像得深知渊明。有人说他学近而语不近,总之他和渊明是两种样的人。不敬王者的慧远,拒谢灵运而招致陶潜,看来知之很深,而渊明的识慧远更透,他始终不入慧远的白莲社,足见他在入世出世中间争斗过来。

渊明曾是战胜了出世者的道,而独行其道的一种人。从败坏了的人世中看出,渊明像是隐者。从真理上看,他仍无愧为积极的好汉。他真能不含糊自己,至于退之说陶公未能平心(注4),子美说陶潜避俗未为达道(注5),他们所指的道和平心,都已不是我们所乐闻的了。而渊明的长处,就是在他胸中横着一股不平之气,他不用百年尺度量人生,不求亘在百年中,也不管身后名不名,他不但不爱慕富贵,连亮节高名达道不达道都不在意,他就是他,他是用过大力来完成自己面目的人。

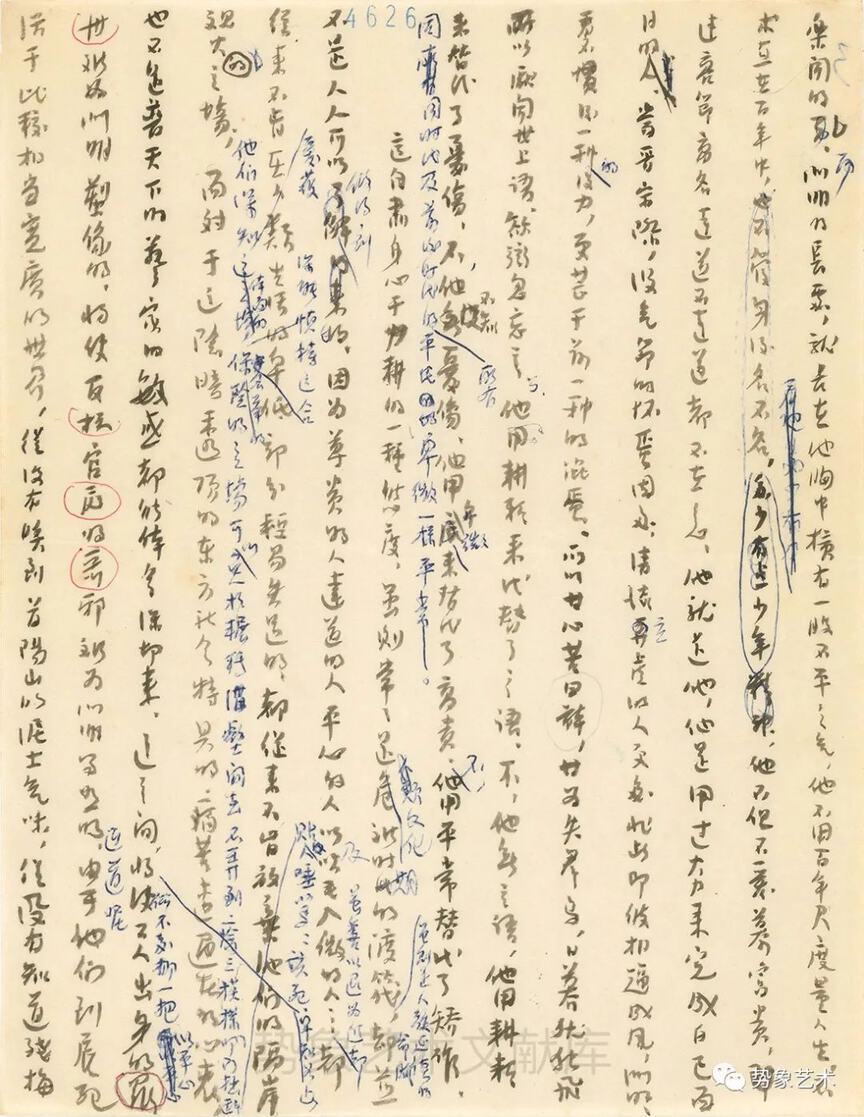

手稿第3页,编号4626

当晋宋际,没气节的坏蛋固多,清谈立虚的人更多,非此即彼,相逼成风。渊明看不惯后一种的没力,更甚于前一种的混蛋,所以“甘心苦曰辞,甘为失群鸟,日暮犹独飞”。所以“厌闻世上语,欲辩忽忘之”了。他用耕耘来代替了言语,不,他无言语,他用耕耘来代替了忧伤。不,他不知忧伤,他用卑微来替代了高贵。不,他用平常替代了矫作,同同时代及前后时代的所有平民的卑微一样平常。

这自肃身心于力耕的一种态度,虽则常常是文化危难时期的渡筏,虽则是人族延续的命脉,却并不是人人可以做得到的。因为尊贵的人达道的人平心的人以及吹毛入微的人都从来不肯在人类生活的卑低部分轻易失足的,都从来不肯放弃他的隔岸观火的立场。他们深知爱护这体面的立场,深能慎持这合名举的保险的立场可以免于辗转沟壑间去,不弄到瘪三模样“叩门拙辞”,给人唾骂该死。早知如此,何不多挪一把以平心。面对于这阴暗透顶的东方社会特具的痛苦达通者的心衷,也不是普天下的艺家的敏感都能体会深切来。这之间,将使工人出身的罗丹难为渊明塑像的,讲师反抗官庭的戈雅难为渊明写照的。近道呢,由于他们到底死活于比较相当宽广的世界,从没有嗅到首阳山的泥土气息,从没有知道残梅败菊生长在中国社会的性格,从来不会想到东方世故的艰难。灰沙动万里,大江向下流,人我之间,童山濯濯,孤松独直,独立支持风雪,至死没有一句怨话,岂啻不达道,渊明简直蠢如木头。

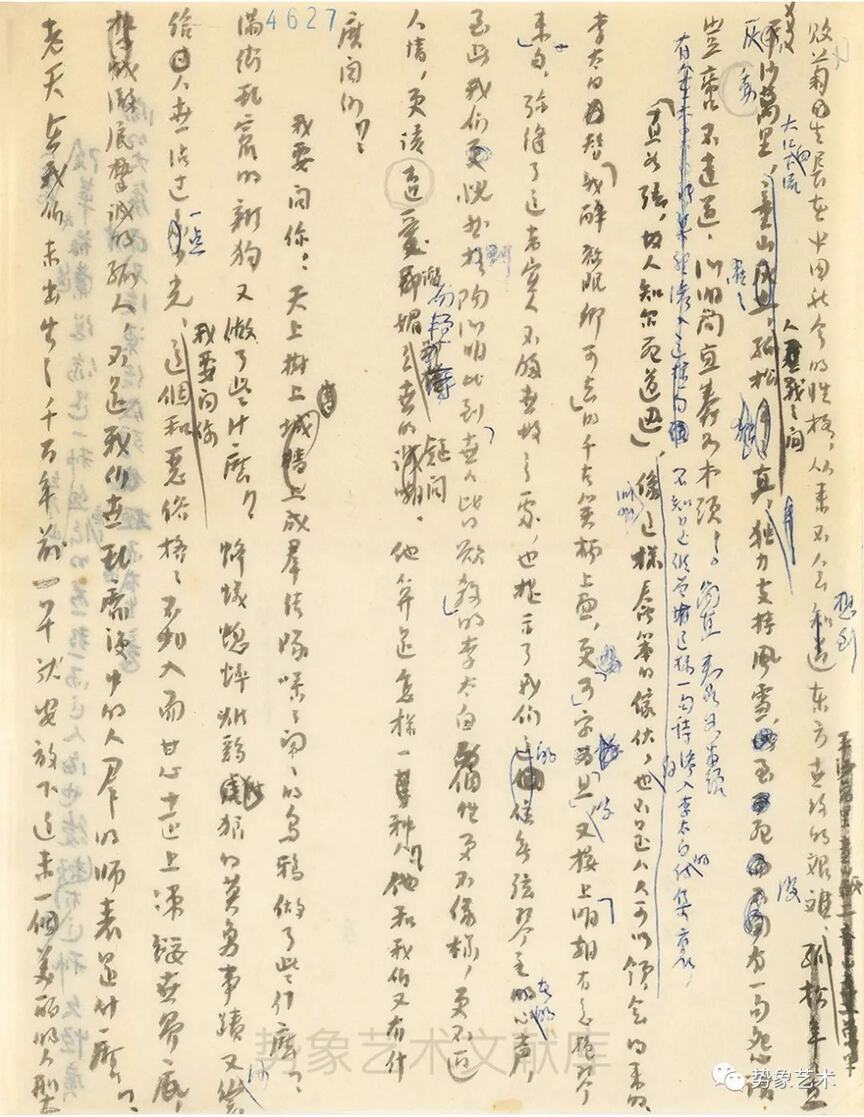

手稿第4页,编号4627

“直如弦,古人知尔死道边”,不知是谁曾有这样一句诗,渗入李太白的诗集里。像渊明这样蠢笨的家伙,自也不是人人可以领会得来的,李太白替“我醉欲眠卿可去”的千古笑柄上面,更“可”字为“且”字,又接上“明朝有意抱琴来”句,弥缝了这老实人不够世故之处,也提示了我们的无弦琴主者的心声,至此我们恍然到陶渊明比到“世人皆欲杀”的李太白个性更不像样,更不近人情,更该遭受溜媚而轻薄之世的疑问。他算是怎样一种人?他和我们又有什么关系?

我要问你:天上树上成群结队噪噪闹闹的乌鸦做了什么?满街乱竄的杂狗又做了些什么?蜂蚁蟋蟀雄鸡虎狼的英勇事迹又何尝给人世沾过一点光。

我要问你:这个和恶俗格格不入而甘心走上冻馁世界的彻底挚诚的孤人,不是我们世乱靡复中的人群的师表是什么?老天在我们未出生之千百年前一早就安放下这末一个美丽的人型,预备给人类动物做着必要时的榜样,奈道这不值得我们尊敬,你还要一个善良君子处在万恶的虚伪的类乎绝望的浊浪中间更做些什么好事美事来。

手稿第5页,编号4628

在有些时代里,不单是不幸的晋宋时代是如此,发明创造贡献群众的肝胆热忱,往往没法披露。在猪狗吃人的时代更有谁来兴趣到这些无功利可图的迂阔不经的智慧事业上来!真挚才智之士的呼息,窒住在一边,像佳美种籽一落到冰冻的石板上一样,往往不花而死,像锋利的宝刀深埋在土里一样,寂寂无声,我们不能错怪渊明没有更积极的出战。他见过不少前去后来的权奸群妖子孙流过时间,以及积骨盈丘死而无名的善良,善良人总是一连贯的善良,而今回乡用绳子一连贯困束住的夫役,不都是赢氏长城下的工俘的子孙吗?他们都是自秦汉晋宋一路而来的俘役,死则为一连贯的冤魂,一部悲惨的长幅面的悠长的联环图画,自然不能逃过有心人的惊目动怀,渊明想取法荆轲过,而他立刻知道斩不尽人间的丑陋,他想加入什么党过,继而又想与人共同建树起桃园世界过,想把秦汉以来的残暴面目更做宽宏明朗平和,无奈他所遇到的人都不是人,纵有一二像人的人也执行不了他的计划,我们现在对于一些情形已是熟悉不过的了,一百个的好人往往容易被一个人的暴力一手擒住,而人世的改革或创造总像是一种无尽止的血泪之浪的煎熬,而这人海也复有赖于这种久恒广阔的火候,才不复冻结僵硬而留有生意。

吴大羽 《风景》 布面油彩 尺寸不详 1927年作

1928年1月,首都(南京)第一届美术展览会展出

儒释道的精神已久没力,已经综合变质,已是积腐之下的霉苔,已是一种庸俗低下的人类生存道德的桃园结义精神替代去了。崇高清逸的晋代陶琴早已无弦,非为攀附风雅不成而是苦于无可说诉诚璞。至今却称陶诗不文,其实渊明正欲借璞素以自藏天真,使他的天真可有着落。其所流露实为瑰丽雄壮,此可于渊明所非的《闲情赋》的深致中见其梗概的。咏荆轲咏三良只不过可见青春之力,不能以之概括他的人生观的。由此亦足以见明代八大山人的处境远困窘于荷兰巨家伦勃朗了。李太白诗眼里的透明鲜朗多力而精构的色彩,不减西方任何色彩画师之所见,而我们没法产生凡高。眼目感情之大路长塞阻着不得其正常发挥的,毕竟太白诗里的这种俊美普遍不到不识方块字人之前,我们的绘画天才是被我们历史习惯一再作贱久了。最是看到我们书法艺术的俊美时,足为我们眼目天才的屈处挥泪志哀的,就像为着绝世美人的双足受制布带里缠住一样的不平。否则我们对形相美造就何只止于此,何止于只在语符上兜圈子。这里有一种呆滞无情的东西长钉住四周,不许我们开眼。又有一柄用利物为权的秤子称不起美的重量,不给绘画人有所作为,或许旁的艺术或科学上淹无新猷也同其病源。假如没有阔大远见的挚爱来替代仄窄低陋的方面,那真理事业的不易发扬将永心酸无状中去的。在我们绘画里已不见松菊而现着荆棘败草,已没有遗世独立的高怀,也没有修心学佛的勇迈。

童山只剩下一棵败松或是幽谷只存一棵焦兰。当着这种怆凉,我们宁可放眼莽野了,虽只接近些杂花杂树,比来总还愜目快意。因为在野生品种里面一样包含着耐寒或其他高贵性质的,可以不失它的天养,可以使它长大成材,可以变得大地芳菲,变得满眼苍翠。而它的滋茂,它的发旺,已是无限生意的欢睦。为着人生之故,我们也要拉回年青的时光,不许他老去。由于我们有力,我们乐生,人类凭其前向不息之力,已由贫陋迫迮的约束中间超脱出来,已由愚昧中间智慧出来,创划了开朗之途,并未曾忘失其天秉的任何德性。霉苔或罪恶的发现是在积腐陈败之时,类乎维系犬马鞅束的德契或习惯或典式陈则,已感到不能尽适于前进不已的人世,世无圣人,我们一样要求自存之道。

吴大羽《自画像》布面油彩 尺寸不详 1929年作

1929年4月,教育部全国美术展览会展出

阳光所到的地方满眼新耀,谁能自已。假如我们笔头上缺少力,萌发不出青春之芽,没有活生生的画眼,参不透其所见视或者他的心情业经煮熟,力能又已囿成珍贵的,枯竭于自作主见,又或者把魔域圈划得太大,处处被掣于礼法又或者把真理看得太空,过于把人生轻看绝望,进退无资,取守失其着落,那末他将比于盲人不能稳把时代眼目的本末。

时代眼目的画人不在粉饰面目、排场陈套、喧教利害、张扬阀门。固矣,却也不限于范示正道、警诫异僻、记录圣教、刻划善恶,更要凭其明眸,凭其真挚,凭其生动多力之手,凭其绘画本位,沸腾少年的血液,发旺人族生命的鲜欣,替代陈败颓暮而戚戚之风。

诚知晴天难保不来风雨霹雳,有生更难免不有一死。凡是人之所为,诚如以一生进攻百死,而正是为生之故呀,我们才忘百死以自跃入于生之怀,人之一生不过百年。而人类生命之去路无涯,唯于这短短之中,才是我们出力的时代呀,我们不能放弃我们的百年者,以有无穷的去路,故以我们自存其明眸为上。

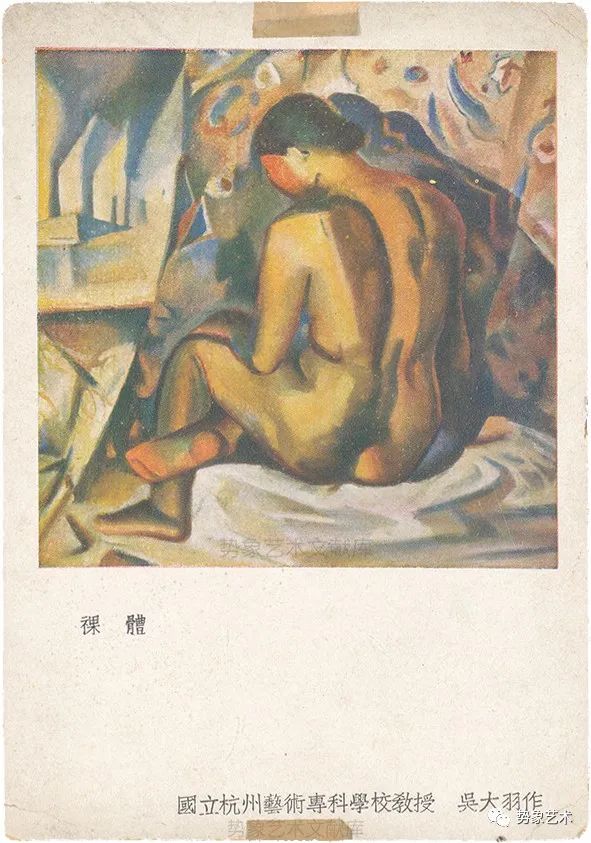

1930年代,艺术运动社制

吴大羽作品《裸体》明信片

创造为上,不限于绘画。诚知新的不一定是好的,但它总是生的活的。生命跃入无限中飞扬, 如不息的水流,如火之升空,如时季之相接替,由亚当传递到我辈,为悲为欣,为泪为笑,为吐梗之快怿,或为心创之酸味,总之没可已止,止则死。死是绘画之敌,是一切艺术之敌,是人类文化之敌,是生命之敌。

画人何必通才硕彦,要他是真实汉子,要他是前进不息的彻底见人之一。艺术为艺术和艺术为社会的中间,何必加以沟划,绘画自有其生命在。画人所事只是完成绘画生命中的点滴,没生命的艺术比于没魂灵的人。我人厌弃行尸走肉的绘画,由当甚于行尸走肉的人,因为前者有更多的枉费,且足以为别人观感上的滋扰累害,然唯其为有生命的绘画艺术必然胜荷时代悲欣的各面,行之如新,不须给题,不须为范,而各种学术的独立性正是形成人类天才事业的全貌。

创造为上,绘画人应当勤勉修炼其艺术成为人类天才事业的一点一滴,不等待旁一件天才事业的驱役为足意。

圣迹画家拉斐尔、王室画家委拉斯贵兹、人道画家米亦、凡品画家赛惹、裸女画家雷诺阿以及近人毕加索在各不相同的风貌中间,于此就共存其通路,而人世诸家智识能此间连绘画在内共存其通路。人类生命长是向无限飞扬着,如流水赴海,如火之升空,如时季之相替,永没有停止,止则死。

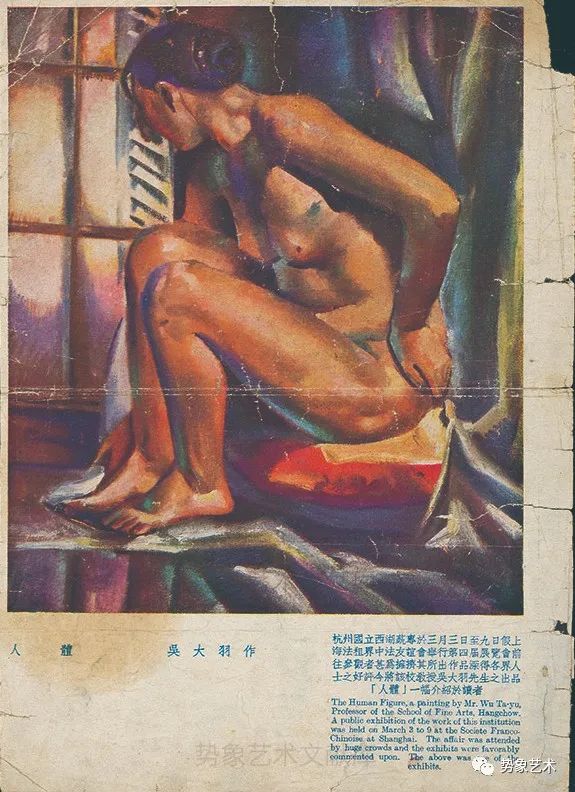

1934年第46期《文华》

刊载的吴大羽作品《窗前裸妇(人体)》

当画人习学的经程自然也要靠着画者自己了。要靠重画者自己天分的掘发激鸣了,安能俯从别人的指引拨遣为足意,哪怕别人是了不得的天才。由于绘画艺术的成功太贴体于画家自己,然太贴体于画家自己者,正是他太贴体于人生之故。哪怕吾师文西,哪怕吾师上智,哪怕吾师超等圣贤,苟自不熟,与我何显。

绘画艺术的境界本不像我们传统见解的那末迫迮,关于形相学术我们还全不瞭然,故我们为传统的性心之学所窘住了,性心之学已曾引进我们到虚无缥缈之境,而我们画人只常反覆颠倒于儒释道的阴影之中,仅据有细小而有限的角尖,犹且为语符书法的故园觳觫着,摸索复摸索,正如向土地庙里抽取谶词,搜括不出奇特的幸运语句,终莫知所以改迁,也没法改迁来。形相艺术自埃及希腊以至近世已开过几千年的火花,有千百种的芬芳,这类结构却也是人的心血所造作而成,而我们无视类似瞎子。

我们固有明眸,然眼目文化的失教足以阻滞人族的前向心,足以囿闭人族的生机,尤足以危累到新天才的崛勃。

事实上,艺术家之长于眼目者未必灵活于言文,所不能用其所短的语言文字道述其艺术上的本相的,而绘画道路之认识却多年由此格外蒙晦不显于人世,尤其是中国曲于文字语言对于形相艺术久久的盲昧,倒促起绘画人意外的缓慢呆钝,几乎失尽他的天真和胆量了。这骇痛的证件只要稍一检考我们自己知识群中不论对作画上或鉴赏上的委顿不灵,尤其表现到宣纸画上的固陋不展中最为伤心,越是斯文人何以越是呆钝得可怕,越是绘画人越是不知识绘画。

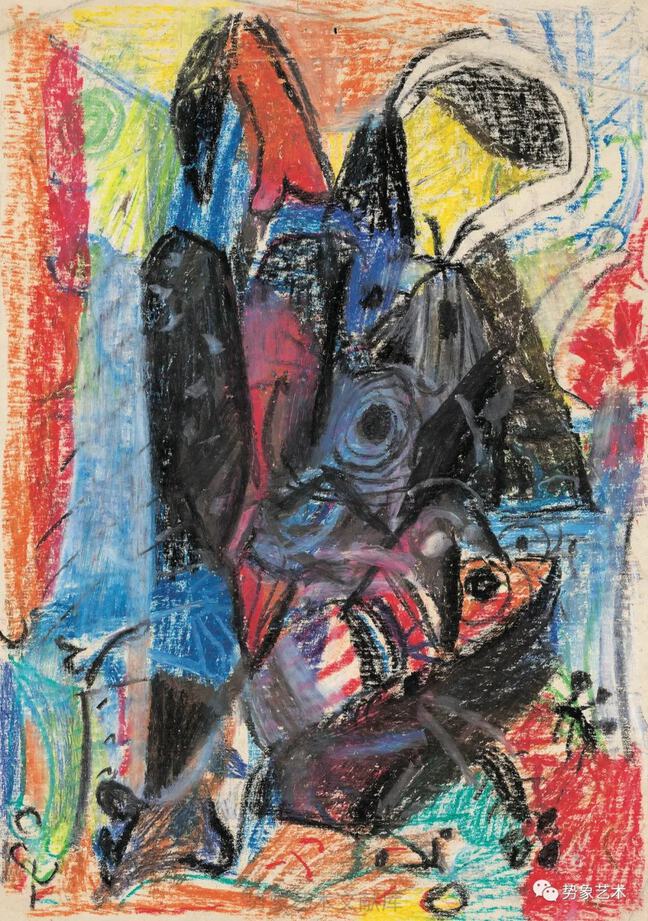

吴大羽《无题175》

纸本蜡彩 39.4 × 27.8cm 约1950年

今日画人的名分是不限于帮助历史记录痛创,歌咏伟绩,而将是沸腾少年的血液,发旺人类生命的鲜欣,替代儒释道的颓暮而阴暗之风习。

至于怕那世道的迫迮,遂遁迹藏形,凭虚舟以去来,自浮沉于人兽之间,又或苦扰于身心的毒害无极,惶惑究竟,去迷向不可知之世界,非为不真情,凡是慈肠孤心纵使人起生无穷悲悯,无穷感怆,而不为我人所堪。无他也,由于我们有向前之力,我们有群处之挚愿,未忍遗屐婆娑。我们乐生。

人可以敬神畏圣,而不能容许点塵蒙住自己的眼目。

这其时,我们的眼目天才如止其奔越突放,是该受谴责的,因为他是人族欣向滋荣之所瞻。这其时我们的新眼目如仍止若无视的活着,依样葫芦的活着,卖弄风雅的活着,依人作嫁的活着,更是种罪垢,因为他是人族欣向滋荣的障碍。

我不善言,我欲无言,未能无言,我们的眼目已萎困得够了。但是在春光满眼之天,已是光明之天,天色已证明晓白之始。

(约1941年)

注释

注1:陶渊明《乞食》:

饥来驱我去,不知竟何之。

行行至斯里,叩门拙言辞。

主人谐余意,遗赠副虚期(一作“岂虚来”)。

谈谐终日夕,觞至辄倾杯。

情欣新知劝,言咏遂赋诗。

感子漂母惠,愧我非韩才。

衔戢知何谢?冥报以相贻。

注2:苏轼《书陶渊明乞食诗后》(《东坡题跋》卷二):

“渊明得一食,至欲以冥谢主人,此大类丐者口颊也。”

“哀哉,哀哉,非独余哀之,举世莫不哀之也。饥寒常在身前,声名常在身后。二者不相待,此士之所以穷也。”

注3:陈善《扪虱新话》:

“山谷常曰:‘白乐天、柳子厚俱效陶渊明作诗,而唯子厚诗为近。’然予观之,子厚语近而气不近,乐天学近而语不近。子厚气凄怆,乐天语散缓,各得其一,要于渊明诗未能尽似也。

注4:韩愈《送王秀才序》:

吾少时读《醉乡记》,私怪隐居者无所累于世,而犹有是言,岂诚旨于味也?及读阮籍、陶潜诗,乃只彼虽偃蹇不欲与世接,然犹未能平其心,或为事物是非相感发于是有托而逃焉者也。若颜氏子操觚与箪,曾参歌声若出金石,彼得圣人而师之,汲汲每若不可及,其于外也固不暇,尚何粷蘖之托而昏冥之逃耶!吾又以为悲醉乡之徒不遇也。

注5:杜甫《遣兴五首·陶潜避俗翁》:

陶潜避俗翁,未必能达道。

观其著诗集,颇亦恨枯槁。

达生岂是足,默识盖不早。

有子贤与愚,何其挂怀抱。

李雨涵 | 编辑

罗大刚 | 制图

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除