Wang Jun & Ni Kun & Chen Xiaoyi & Lin Yulong

Conversation on Off the Beaton Track(Excerpts)

2025年6月7日

June 7,2025

▲(从左至右)林羽龙,陈萧伊,王俊,倪昆,对谈现场

(L to R) Lin Yulong, Chen Xiaoyi, Wang Jun, Ni Kun , Off the Beaton Track conversation

©艺术家及千高原艺术空间

© Courtesy of the Artist and A Thousand Plateaus Art Space

编者按:在六月的开头,王俊(艺术家,WJ)与倪昆(策展人,NK)、陈萧伊(艺术家,CXY)、林羽龙(艺术家,LYL)围绕个展“林中”展开了一场深度对谈。在这场对话中,王俊阐述了自己为什么会选择“林中”这个词语来定义和梳理这些年的工作内容,以及“写生”对其创作带来的巨大影响,并围绕他过去所参与的项目和在林地中的长期创作实践展开了有关创作者和被创作对象之间的吸引、联系等思考。作品中的树叶、枝条、森林包含了艺术家将自己融入自然环境中的完全放空状态,它们交错纵横、混乱而又宁静,时而顿挫,时而流畅,充满了生命生长的气息。让我们一起走进他们的对话吧!

倪昆

Ni Kun

今天的对谈将围绕着王俊最新的展览“林中”而展开。王俊可以先给大家简单介绍一下“林中”这个项目,为什么会选择这个词语来定义和梳理自己这些年的工作内容。

Today’s discussion will focus on Wang Jun’s latest exhibition, “Off the Beaten Track.” Wang Jun, could you first briefly introduce this project and explain why you chose this term to define and organize your work over the past few years?

王俊

Wang Jun

我的创作很大一部分是和风景有关。在今天,怎么去看待风景绘画的历史,以及它和自身生命状态的关系?对我来说,这依然可以作为一个问题在创作中进行探讨。锚定一片普通的树林作为出发点,是希望可以串联起自己对绘画长期以来感兴趣的问题,比如图像的生成、痕迹的制造与消减,以及这些方式对观众可能造成的反应。

A large part of my work is related to landscapes. Today, how should we view the history of landscape painting and its relationship to one’s own life condition? For me, this can still serve as a question to explore in my creative practice. Anchoring on an ordinary forest as a starting point is meant to connect issues I’ve long been interested in regarding painting, such as the generation of images, the creation and erasure of traces, and how these methods might affect the viewer.

我以前的创作更多是局限在工作室里面,到了一定的程度,觉得也有些问题。我想回到早期绘画的那种经验,经常回忆起十多岁时刚刚学习绘画的愉快经历。那时我很喜欢风景,喜欢到户外去写生。就是哪怕出去一趟,不一定画画,就只在自然中走一趟,那种很舒服、畅快的感觉。

Previously, my work was mostly confined to the studio, and at a certain point, I felt there were some issues. I wanted to return to the early experience of painting, often recalling the joyful moments when I first started learning to paint as a teenager. At that time, I loved landscapes and enjoyed going outdoors for sketching. Even just going out, not necessarily to paint, but simply walking in nature, felt so comfortable and liberating.

这次的展览作品,主要是两个部分,一个是在贵州树林里的写生,一个是在重庆工作室里的创作。工作室内部的作品是对户外绘画的回应,是以肖像画的角度进入,更多是关乎一种内和外、显与隐的相互观看。

This exhibition consists mainly of two parts: sketches in the forests of Guizhou, and studio creations in Chongqing. The studio works respond to outdoor painting, approached from the perspective of portraiture, and are more concerned with the interplay between interior and exterior, visibility and invisibility.

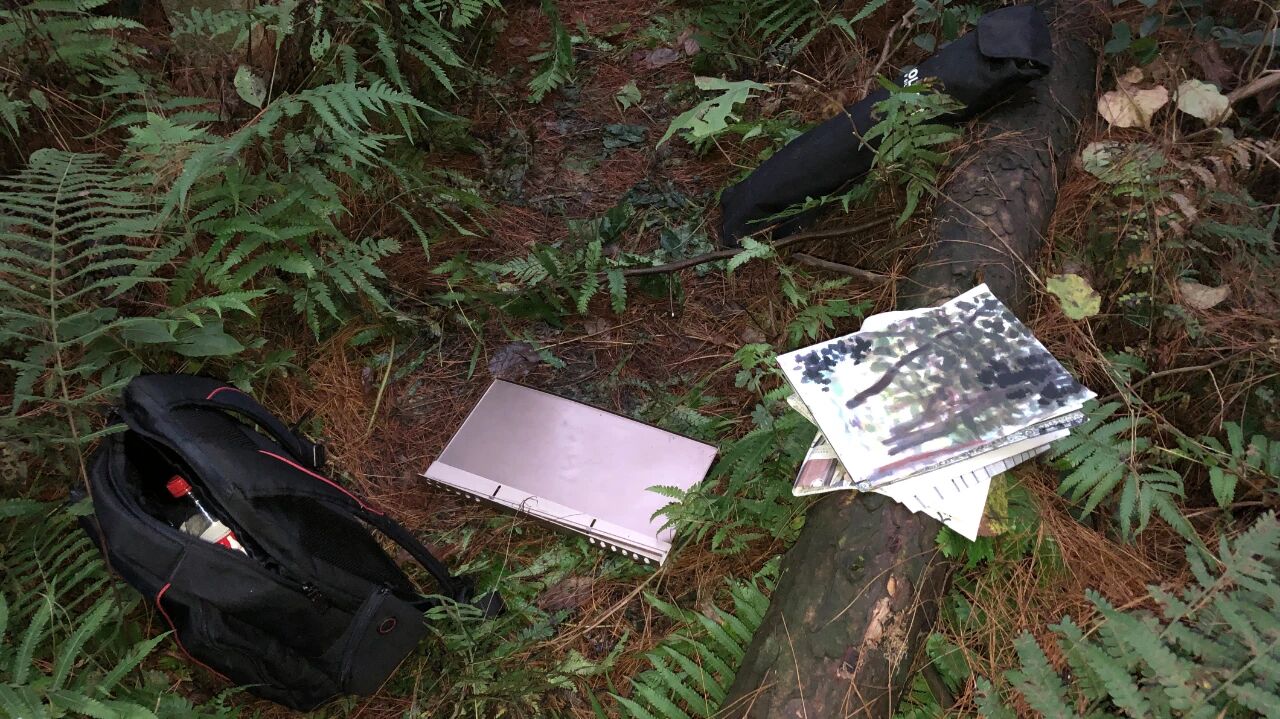

▲艺术家王俊创作现场 ©配图由艺术家提供

Artist Wang Jun at work © Image courtesy of the artist

NK

我觉得比较有意思的是刚刚你提到的这个问题,就是怎么看待绘画和艺术的冲动?你提到回到早期刚刚接触艺术时的那种生命状态,它是非常珍贵也是非常重要的一种经验。

I find the point you just mentioned very interesting — how do you view the impulse for painting and art? You mentioned returning to the life state when you first encountered art; it is a very precious and important experience.

我知道你最喜欢在林中画画的时间是下午四点钟之后,一直到晚上大概八九点钟,也就是从白天直到黑夜。那次和你一起待在林中,我惊叹于它层次的多样和丰富,原来夜晚的树林不仅仅只有暗。它给我带来很多惊讶,跟我原来预判预设得好像完全不一样。

I know your favorite time to paint in the forest is after 4 p.m., continuing until around 8 or 9 p.m., from day into night. When I stayed with you in the forest that time, I was amazed at its variety and richness of layers; the forest at night is not merely dark. It brought me many surprises, completely different from what I had anticipated or expected.

▲艺术家王俊创作现场 ©配图由艺术家提供

Artist Wang Jun at work © Image courtesy of the artist

WJ

是的,我比较喜欢下午进入林子中,画到中途正好是傍晚阴阳交替的时候,光线慢慢暗下来,但也不是完全的黑暗。到了那个时候,我反而觉得树林里的层次特别丰富,很多细节和层次都会显现出来。看树叶的层次很清晰,层层叠叠的,那种感觉特别神奇,有点迷幻,很不真实也很美妙。那个瞬间我觉得整个树林里面有一种特别灵性的东西,很多林中绘画就是在这样一种很昏暗、很放空的状态中完成的。

Yes, I prefer to enter the forest in the afternoon and paint until dusk, when yin and yang are shifting; the light gradually dims, but it is not completely dark. At that time, I feel the forest has especially rich layers, with many details becoming visible. The layers of the leaves are very clear, overlapping; it feels magical, slightly hallucinatory, unreal, and wonderful. At that instant, I feel a special spirituality throughout the forest. Many forest paintings are completed in this dim, empty state.

▲艺术家王俊创作现场 ©配图由艺术家提供

Artist Wang Jun at work © Image courtesy of the artist

NK

萧伊可不可以聊一下?你近年来有关横断山脉的系列创作,非常特别。这是通常我们所说的大风景,宏大,巍峨,又充满地质肌理,地方叙事,你和王俊的工作很像同一类主题的两极,很想听听你的感受。

Xiaoyi, could you talk a bit? Your recent series on the Hengduan Mountains is very special. This is what we usually call “grand landscape”: magnificent, towering, full of geological texture and local narratives. Your work and Wang Jun’s feel like two extremes of the same thematic category. I would love to hear your thoughts.

▲陈萧伊,横截面:宫殿,艺术微喷,30 × 45 cm,2022 © 艺术家及千高原艺术空间

Chen Xiaoyi, Cross-Section: The Palace, Giclée print, 30 × 45 cm, 2022 © Courtesy of the Artist and A Thousand Plateaus Art Space

陈萧伊

Chen Xiaoyi

当王俊老师提到对于风景,对树林的感受,我突然意识到能够真正进入一道风景,其实可能是一种技能。很多时候,到一片风景里是没有知觉的,或许我们已经看过太多的图像,不太会关注更多细节。但其中有一个很关键的要点,就是反复地、不停地在一个地方往返,渐渐地你就会跟那里的事物产生某一种关系,甚至“地方感”也会逐渐地被建立起来。

When Wang Jun mentioned his feelings about landscapes and forests, I suddenly realized that being able to truly enter a landscape may actually be a skill. Many times, one enters a landscape without awareness, perhaps because we have seen too many images and do not pay attention to the details. But a crucial point is repeatedly going back and forth in the same place; gradually, you develop a certain relationship with the things there, and even a sense of “place” is gradually established.

刚刚王俊老师提到他去树林,都是黄昏的时候。2018 年在瑞士驻地的时候,我拍摄冰川漂砾通常在早上 5 点的清晨或者傍晚,也是同样的光感。夜晚的光线,确实会给人带来混沌的感受,所以我会想起王俊老师他在访谈里不停地提到一个工作的关键词,就是返回那个混沌的前夜。“混沌的前夜”是一个很棒的状态。

Just now, Wang Jun mentioned that he goes to the forest at dusk. In 2018, during my residency in Switzerland, I photographed glacial drift stones usually at 5 a.m. or in the evening, experiencing the same quality of light. Nighttime lighting indeed brings a sense of chaos, so I think of a key phrase Wang Jun repeatedly mentioned in interviews: returning to that “chaotic eve.” The “chaotic eve” is a wonderful state.

WJ

箫伊说的那种混沌其实我也特别有感触。有时候我是主动去制造、去寻找一种混沌的状态,处于混沌的时候我觉得更容易打开自己。太清晰了,清楚了自己要做什么,反而可能会有对路径或者经验的依赖。但是混沌的时候,也可能不知道该怎么弄,或者该干什么。顺着直觉就好,不那么在乎结果。这个是我比较期待的,就是尽量去制造一种可能,进入那种混沌的状态。

I deeply resonate with the kind of chaos Xiaoyi mentioned. Sometimes, I actively create or seek a chaotic state; in that chaos, I feel it’s easier to open myself up. When things are too clear, knowing exactly what to do, one might become dependent on paths or experience. But in chaos, you might not know what to do or how to do it. Following intuition is enough, not worrying too much about the outcome. This is what I look forward to—trying to create possibilities and enter that chaotic state.

NK

作为绘画同行,羽龙你怎么看?

As a fellow painter, Yulong, what’s your view?

林羽龙

Lin Yulong

我看了王俊老师个展之后的一个感受,他有一些录像都是在野外,在林间画画,然后又回去盲画,我就想到我的工作场景和王老师是刚好完全相反的。我想问王老师,你刚到那片森林里面工作的时候,你是知道这个森林里面有一些什么东西吸引你,还是因为住在附近,你随机找了一片森林?因为萧伊她是有目的性地去拍那个矿洞,拍横断山脉。所以她知道这个地方有这些东西,她以前也是生活在这一片山里,所以她是有目的性地选择去的。我不知道你是无意中选择到了这片树林,你观察到周围的油茶,观察到周围的野樱花,还是这些树木一年四季的变化给你带来反馈的这种感受,然后你才进行创作的?

After seeing Wang Jun’s solo exhibition, one impression I had was that some of his videos were filmed outdoors, painting in the forest, and then he would go back to do blind painting. I realized that my work environment is completely opposite to his. I want to ask you, Wang, when you first started working in that forest, did you know what in the forest attracted you, or did you just randomly choose a forest because it was nearby? For example, Xiaoyi purposefully went to photograph the mine or the Hengduan Mountains. She knew what was there, and she used to live in that area, so her choice was deliberate. I don’t know if you unintentionally selected this forest, if you observed the camellias or the wild cherry blossoms around, or if the changes of these trees throughout the year gave you feedback that led to your creation.

▲艺术家王俊创作现场 ©配图由艺术家提供

Artist Wang Jun at work © Image courtesy of the artist

WJ

这有一个由远及近,由外到内的过程。森林可能是一个载体,它承载了我最初对贵州这个地方的很多想象。很小的时候,“贵州”这个词带给我的反应就是一望无际,丛林瘴气,放蛊……那种在武侠小说里描绘的东西,是一种遥远的、可笑的外部想象。开始我进入这片树林,它于我而言就是一个风景,更多是审美层面上的,对这个树林了解得也很表面。随着进入的增多,我确实是沉浸在一种被植物包围的环境中,逐渐感受到一些有趣的发现,比如,一棵特别像在塞尚绘画中多次出现的松树。当我也喜欢经常去画这棵树时,那种感觉很亲切,像个老朋友一样。突然有一天,它倒了。被风吹倒了,也可能是被旁边倒下的树砸倒了。那时我会有一种伤感。

This is a process from far to near, from the outside to the inside. The forest may act as a medium; it carries my earliest imagination of Guizhou. When I was very young, the word “Guizhou” brought to mind endless land, jungles, miasma, and witches—images described in martial arts novels. It was a distant and somewhat laughable external imagination. When I first entered this forest, to me it was just a landscape, mostly from an aesthetic perspective, and my understanding of the forest was very superficial. As I spent more time there, I became immersed in a plant-surrounded environment and gradually noticed interesting discoveries—for example, a pine tree that resembled one repeatedly appearing in Cézanne’s paintings. When I liked to paint this tree often, it felt very familiar, like an old friend. Then one day, it fell, blown over by wind, or maybe knocked down by another falling tree. I felt a sense of sadness.

刚才箫伊也讲到当反复去重返一个地方时,一种“地方感”会被建立起来。其实我也是随着长年不断地进入,对这片树林的视角开始由“观看”到“观察”以致接近于后来的“考察”,“风景”也开始朝向“地方”的转变。现在我是完全进入树林内部里面去了,除了自然的形态以外,还有很多我对现实的感受,也会在这片树林里去获得,这是一个缓慢的“发现”,也是一种重启对地方想象的开始。

As Xiaoyi mentioned earlier, repeatedly returning to a place gradually establishes a “sense of place.” Similarly, through my long-term visits, my perspective on this forest shifted from “viewing” to “observing” and eventually to what could be called “investigating.” The notion of “landscape” began transforming toward “place.” Now I am fully inside the forest; beyond its natural forms, I also gain many reflections on reality. It is a slow process of “discovery” and a restart of imagining the place.

▲《不周山:从高原到山城、海岛的行进式》,青海玉树勒巴沟关于“写生”的讲述,2020.7 ©配图由艺术家提供

TETRIS — Buzhou Mountain: A Journey from the Plateau to Mountain Cities and Islands,A narrative on “sketching from life” in Leba Valley, Yushu, Qinghai, July 2020 © Images courtesy of the artist.

NK

虽然好几年前就知道王俊的树林,之前一直在想,这可能只是他新一轮更加靠近自然的艺术尝试,不过随着时间的推进,艺术家感受到越来越多的细节,包括小时候有关艺术的原初经验,少年时期对于贵州的想象,另外,贵阳在都市化进程中和重庆的不同步,都会将许多的记忆及情感叠加在一起,所以不论怎么看“三天三夜”都是一个转折,就像是一个开关,它打开了艺术家新的面向。

Although I knew about Wang Jun’s forest years ago and initially thought it might just be a new round of closer-to-nature artistic exploration, over time the artist experienced more and more details, including early childhood artistic experiences, teenage imaginings of Guizhou, and the fact that Guiyang’s urbanization did not synchronize with Chongqing. These layers of memory and emotion accumulate. So, in any view, “Three Days, Three Nights” represents a turning point, like a switch, opening a new facet of the artist.

▲《三天三夜•贵州黎平黄岗》现场,2019.12 ©配图由艺术家提供

Three Days, Three Nights • Huanggang, Liping, Guizhou (on-site), December 2019 © Image courtesy of the artist.

WJ

是的,“三天三夜”项目带给我更多的可能是思考维度的变化。这几年,我也寻访过不少贵州各地有代表性的森林,但我最喜欢进入的还是住处附近这片叫“桐坡”的林子,它就是普通的树林,和萧伊行走的横断山脉很不一样。但这片树林对我来说还有一层关系:它是被规划在一所大学的新校区里。从景观上,它也是城市化拓展对环城林带撕裂所致的结果。但它里面又有很多坟墓,以致平时鲜有人踏足至此,这让它反而保持了一种更原生的状态,像是一座孤岛或飞地一般镶嵌在城市的迭代版图中。这些年来这片林子似乎有某种魔力吸引我不断进入,除了自然的景观,也会让我意识到风景和权力粘连的缝隙处,林子在今天对保持个体心灵自由的作用。

Yes, the “Three Days, Three Nights” project brought me a shift in dimensions of thinking. In recent years, I have visited many representative forests across Guizhou, but my favorite remains a forest near my residence called “Tongpo.” It is just an ordinary forest, quite different from Xiaoyi’s exploration of the Hengduan Mountains. But this forest has another significance for me: it is planned within a new university campus. From a landscape perspective, it is also a result of urban expansion tearing apart the ring forest. There are many graves inside, so few people venture there, which allows it to retain a more primordial state, like an island or enclave embedded in the city’s iterative map. Over the years, this forest seems to have a certain magic that continually draws me in. Beyond the natural landscape, it makes me aware of the gaps where landscape and power intertwine, and the role of the forest in preserving individual mental freedom today.

后来这些林中坟墓也激起了我的好奇,在和当地村民的交流中,我才知道这里是附近汉、苗、布依族混居村落的传统家族墓地,有三四百年了,尤其是周氏家族为明洪武年间湖南入黔护边屯守的军人后裔。这次展览最大的一件作品面积差不多有40平方米,我将其命名为《贵州森林》,是由在林子中现场写生的数十幅绘画拼接而成。我雇用了林子附近村寨的苗族妇女进行手工缝制,在缝制时我想到了黔东南雷公山与月亮山交接处一带苗族的鼓葬幡,这种条幅形制的幡旗在鼓葬节祭祀时通常被视为连接祖先灵魂与现世的重要法器。

Later, my curiosity about the graves in the forest grew. Through communication with local villagers, I learned that this is a traditional family cemetery for nearby Han, Miao, and Bouyei mixed villages, existing for three to four hundred years, especially for the Zhou family, descendants of soldiers from Hunan stationed in Guizhou to defend the borders during the Ming Hongwu period. The largest work in this exhibition is about 40 square meters, which I titled “Guizhou Forest,” composed of dozens of paintings sketched on-site in the forest and stitched together. I hired Miao women from nearby villages to hand-sew the piece, which reminded me of the Miao drum-funeral banners near the intersection of Leigongshan and Moon Mountain in southeastern Guizhou. These banners are traditionally regarded as important instruments connecting ancestors’ souls with the living during drum-funeral ceremonies.

▲王俊个展:林中 展览现场 ©艺术家及千高原艺术空间

Wang Jun solo exhibition: Off the Beaten Track view ©Courtesy of the Artist and A Thousand Plateaus Art Space

NK

所以我觉得“三天三夜系列”对你特别重要,它是转折点,从工作室绘画进入到社会场域。特别是项目的第三回,在黔东南黄岗村,它又是(项目)这三年工作的转折点,在那次现场中,你重新发现了“写生”,并最终提出了“元写生”的概念。

So I think the “Three Days, Three Nights” series is particularly important for you; it is a turning point, moving from studio painting into social contexts. Especially in the third installment, in Huanggang Village, southeastern Guizhou, it marked a turning point in these three years of work. On-site, you rediscovered “sketching” and ultimately proposed the concept of “Meta-Sketching.”

WJ

2018年在黄岗的那次“三天三夜”,促使我对“写生”开始真正地思考。写生应该是作者投身具体空间中“身体主体”的不断确立,而非被动地去再现一个景物,这需要调动多方面的潜能才有可能实现,这是一种关于“写生”的写生。但是我也比较警惕一点,就是刚才你们说到的技巧,我觉得还是个转换的问题。怎么转换呢?让语言深入进去,准确地表达非常关键。我还是面临这个问题,在这个过程中不断地跳跃或者怎么,但某一个节点或者某一个部分应该是很深入的那种状况。

The “Three Days, Three Nights” in Huanggang in 2018 prompted me to truly reflect on “sketching.” Sketching should be the author’s continuous establishment of the “bodily subject” in a specific space, rather than passively reproducing a scene. This requires mobilizing multiple potentials to achieve; it is a sketching about sketching. But I am also cautious: regarding the technique you mentioned, I think it is still a matter of transformation. How to transform? Allowing language to penetrate deeply and express accurately is crucial. I still face this issue—continually leaping or navigating through the process—but certain nodes or parts must reach a deep, thorough state.

▲《三天三夜•贵州黎平黄岗》现场,2019.12 ©配图由艺术家提供

Three Days, Three Nights • Huanggang, Liping, Guizhou (on-site), December 2019 © Image courtesy of the artist.

CXY

刚开始你会坚持做版画吗?因为我看你是版画系。

At the beginning, did you insist on making prints? Because I know you graduated from the printmaking department.

WJ

研究生毕业后传统的版画就做得很少了,那个时候对绘画很怀疑,我当时觉得绘画没有力量,觉得周边的绘画都没什么意思,不是我想象的那种艺术应该达到的力度和深度。如何通过绘画去获得这种力量?我自己也没找到方法。当时尝试了很多其他形式,做了一些其他媒介的实验。2017年在器空间的那次“三天三夜”,其中一个出发点就是从版画的概念开始的,即对“痕迹”的获取(当然这并不是这个项目的重点)。铺在地面黑色帆布上的粉笔经过参与者踩踏后留下了非常丰富的压印痕迹,最终,项目完成后在物理层面上留下了一幅巨大的版画作品。

Wang Jun: After graduate school, I did very little traditional printmaking. At that time, I was skeptical of painting; I felt it lacked power, and surrounding paintings seemed meaningless—not the kind of force and depth I imagined art should have. How could one obtain such power through painting? I couldn’t find a method myself. I tried many other forms and experimented with other media. One starting point of the 2017 “Three Days, Three Nights” at Qi Space was the concept of printmaking, that is, the acquisition of “traces” (though this was not the main focus of the project). Chalk placed on black canvas on the ground, after being stepped on by participants, left very rich imprints. Ultimately, after the project, it physically resulted in a large print.

NK

刚刚我们聊到的,其中最核心的是有关艺术家的冲动,对艺术家而言,就是对既有系统的怀疑,在王俊的整个艺术实践中,他一直尝试通过各种实践来建立这种讨论关系,不论是早期对当时流行图像的批判,还是他刚刚提到的对绘画的怀疑。这种对于叙事叙述的怀疑,也包括对语言媒介本身的反思。他一直在走这条脉络,所以突然有一天我发现,你在重走艺术史里的那条路,就是抽象表现主义中,身体跟图像、身体如何脱离画布的那条线索,但他的实践并没有滑向波洛克(Jackson Pollock)的线条,而是滑向阿伦·卡普罗(Allan Kaprow)的偶发艺术,包括之后的特定场域艺术和环境剧场,都是那条线索下过来的。

What we just discussed, at its core, concerns the artist’s impulse. For an artist, it is a doubt toward existing systems. Throughout Wang Jun’s artistic practice, he has continuously tried to establish this discussion through various practices—whether critiquing popular images in his early years or, as he just mentioned, doubting painting itself. This skepticism toward narrative also involves reflecting on the medium of language itself. He has consistently followed this trajectory, so one day I realized that he is retracing a path in art history: the line in Abstract Expressionism about the body and the image, the body detaching from the canvas. Yet his practice does not slide toward Pollock’s lines but toward Allan Kaprow’s happenings, including later site-specific art and environmental theater, all following that thread.

▲卡在罗(中吹奏者)在《六个部分的十八个偶发》的演出中。右后方为以塑料布和木支架搭建的隔间,左后方墙面上装饰有涂颜料的塑料苹果造型,取自卡布罗的旧作《可重新排列的面板》(Rearrangeable Panels, 1957–1959)。摄影:Fred W. McDarrah

Kazuo Ono (middle wind player) performing in Eighteen Events in Six Parts. Behind him to the right is a partition made of plastic sheeting and wooden supports; on the left wall are painted plastic apple forms, from Cabro’s earlier work Rearrangeable Panels (1957–1959). Photograph by Fred W. McDarrah

WJ

是的,我比较拒绝一种成型的状态。很多时候我只是搭建一个大致的框架就开始动手,中途可能遭遇各种变动,面临各种分岔的道路选择。过程总是充满未知的,或者,要不断主动地去制造一种未知的状态,在一种麻烦的遭遇中去调动自身的潜能,看能不能蹚出一个出口来。我在工作室的创作,就很类似“三天三夜”的那种状态,但是对于别人来说可能很难理解。一张画,按常规来看其实也可以结束了,但第二天去工作室,我又把它破坏了,把它涂掉了,最后就剩很少的部分,前面 20 天、一个月甚至更长时间的工作别人多半都看不出来。其实这不是一个有效率的产出方式,但我还是主动选择了这样的不断折腾。一种擦拭,像一个练习,练习是一个在主动制造的逃逸运动中重构经验的“游戏”过程。

Yes, I tend to reject a finalized state. Often I only build a rough framework before starting, encountering various changes and branching decisions along the way. The process is always full of unknowns, or I must actively create a state of unknowns, mobilizing my potential amidst troublesome situations to see if I can forge a way out. My studio practice is similar to the “Three Days, Three Nights” state, but it may be hard for others to understand. A painting might conventionally be considered finished, yet the next day in the studio, I destroy it, paint over it, leaving only a small portion. The previous 20 days, a month, or even longer of work is mostly invisible to others. It’s not an efficient production method, but I actively choose this constant struggle. This act of wiping is like a practice—a “game” process of reconstructing experience within an actively manufactured escape.

CXY

王俊老师如果是完全成熟的状态,逻辑会形成闭环,当他能够轻易通过几条路径达成所有人理解的时候,反而没那么有意思了。有些作品里无法被解释的部分,能跟人产生某种连接,是一种极其隐形和感知相关的知识。这也跟“三天三夜”进入的世界有关联,是作品和那个世界当中的通道。我一直觉得“三天三夜”的项目,其实是艺术家把极其内部的状态外放或者显化出来。同为创作者非常能理解这其中的变化,有时候是瞬间的凝固,很多时候又散掉了,某些时刻好像又极其确定,但最后可能又变成一片混乱,什么都有可能发生。

If Wang were in a fully mature state, the logic would form a closed loop, and when he could easily convey understanding through several paths, it would be less interesting. Some parts of the work cannot be explained yet connect with people—a highly invisible, perception-related knowledge. This also relates to the world entered in “Three Days, Three Nights,” acting as a channel between the work and that world. I’ve always felt that the project externalizes or makes visible the artist’s deeply internal state. As a fellow creator, I can deeply understand these shifts—sometimes they are frozen moments, often dissipated, sometimes extremely certain, yet eventually possibly descending into chaos where anything can happen.

NK

这些在树林现场的大画,你是觉得很顺畅吗?因为你一直是一个很纠结地画画的人?

Did you find these large on-site forest paintings smooth to create? Considering you are usually someone who struggles intensely while painting?

WJ

其实户外的绘画大多数都比较顺畅,都比我想象得要好。蒙了眼睛画时,我是不知道最后结果的。我也不求这个结果。很神奇的是当揭开眼罩的时候,会发现和自己画的过程中所想象得完全不一样,有时呈现出来是完全相反的效果。另外更惊奇的是,它居然很完整,大概有90%的盲画都是一个完整的画面,就是它符合一张完整绘画的标准。按理说,它应该是不完整,或者很潦草的,这个结果我也很意外。

Actually, most outdoor paintings go relatively smoothly, better than I imagined. When painting blindfolded, I don’t know the final result, nor do I expect one. The amazing thing is that when I remove the blindfold, the outcome is often completely different from what I imagined during the process, sometimes showing the opposite effect. Even more surprising, about 90% of the blindfold paintings are complete compositions, meeting the standard of a full painting. Logically, they should have been incomplete or sloppy, so this result was very unexpected.

▲写生练习:金山岭-山石(盲画),2024.6 ©配图由艺术家提供

Sketching Exercise: Jinshanling – Rocks (Blind Drawing), June 2024 © Images courtesy of the artist

LYL

在林中现场作画会想到版画的方式吗?因为我在一些画面上看到了印痕的感觉。

When painting on-site in the forest, did you think of printmaking? Because I noticed a sense of imprints in some images.

WJ

没有刻意去想过版画的问题,其实蒙了眼睛画,我想追求一种混沌的状态。我在这个地方画很多写生了,树怎么长的我都很熟悉,虽然蒙着眼睛,但我头脑里面也一直在回忆这个树、这个草是怎么长的,即便结果和我想的完全不一样。我就想回到一种完全放空的状态。

I didn’t deliberately think about printmaking. When painting blindfolded, I aimed to achieve a chaotic state. I’ve done many sketches in this place and am familiar with how the trees grow. Even blindfolded, my mind constantly recalls how each tree and blade of grass grows, even if the result is completely different from my expectation. I just wanted to return to a completely empty state.

▲王俊个展:林中 展览现场 ©艺术家及千高原艺术空间

Wang Jun solo exhibition: Off the Beaten Track view ©Courtesy of the Artist and A Thousand Plateaus Art Space

NK

王俊目前有一个好习惯,就是写生笔记,“元写生”就包括了写作。

Wang Jun currently has a good habit—keeping sketching notes. “Meta-sketching” includes writing.

CXY

说到文本跟作品的关系,在前些年我是非常排斥的。把文本纳入作品,担心写作中的部分或者文本成了作品的解释,而自己又一直强调直观感知,而且是从纯视觉的状态去体验。

Speaking of the relationship between text and work, I was very resistant in earlier years. Incorporating text into a work made me worry that the writing would become an explanation, while I consistently emphasized direct perception, experienced purely visually.

我跟王俊老师的创作,尤其这几年的工作可以被参照的一个点是,我们还是对一些地方或者一些场域有某种依恋关系。而且这种依恋关系其实很深,是有情感导向在里面,这也和某一种生命经验关联。那片树林对王俊老师来说,其实有点像一道隐形的门。你每次进到林子里,其实是进到那个门里面。

One point of reference between my work and Wang Jun’s, especially in recent years, is that we both maintain a certain attachment to specific places or sites. This attachment is deep, emotionally guided, and connected to certain life experiences. For Wang Jun, that forest is somewhat like an invisible door. Every time you enter the woods, you are actually entering that door.

WJ

就像电影《骇客帝国》里面那个街头的电话亭,进入那个电话亭就会穿越。对,我觉得自己进入这个林中就有一种穿越的感觉。

Like the phone booth on the street in The Matrix—entering that booth allows one to travel. Yes, I feel a sense of crossing when I enter this forest.

▲《黑客帝国》电影截屏,电话亭 © 华纳兄弟影业

Screenshot from The Matrix, Telephone Booth Scene © Warner Bros. Pictures

CXY

任意门。我跟有些创作者朋友们聊天,能感觉到每个人都有一道自己的任意门。这道任意门可能在这个地方就没有了,某些时候又突然出现,羽龙的任意门就是你现在的工作室。

A “Anywhere Door.” When talking with some fellow creators, I feel everyone has their own Anywhere Door. It may not always exist in the same place but can suddenly appear. For Yu Long, the Anywhere Door is his current studio.

▲《大雄的钥匙城历险记》,任意门,漫画原作:藤子·F·不二雄,1994 © 东宝 / 艺术家提供

Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Key to the City, Anywhere Door, Original manga by Fujiko F. Fujio, 1994 © Toho / Courtesy of the artist

WJ

箫伊这个说得很好,这个树林它也存在很多很多年了,以前我没有意识到它是个门,或者它也没有对我打开。

Xiaoyi said it well. This forest has existed for many years. I hadn’t realized it was a door before, or perhaps it hadn’t opened for me.

CXY

去年年底我跟芮兰馨聊天,我们也是聊到在语言之下的,难以描述的创作经验。她当时就提出了一个词叫“把手时刻”,类似于在大雾里,什么也看不清楚,突然就抓到了一个把手,就把这道门推开了,于是你就能走进去了。但可能走了一阵子,又会回到迷雾当中,又要再等下一个拉住把手的时刻,她形容得非常精妙。确实是非常隐秘,很内部的,甚至很难被讨论的创作者的那种状态。

At the end of last year, I talked with Rui Lanxin about those indescribable creative experiences beneath language. She coined the term “handle moment,” like being in a fog where nothing is clear, suddenly grabbing a handle and pushing the door open, allowing you to pass through. Yet after walking a while, you might return to the fog and have to wait for the next handle moment. She described it exquisitely. It’s extremely hidden, very internal, and difficult to discuss as a creator.

LYL

对你的观众你会有一些什么预设吗?你会想要观众去怎么样阅读你的作品?

Do you have any expectations for your audience? How would you like them to read your works?

WJ

对于观众的观看,我倒没有什么特别的预设,我想(观众)最好能感受到有一种生命的气息在里面。关于绘画的“图像”,这次展览很多在工作室完成的画,我基本上都把它们命名为“肖像画”,但是这种肖像画肯定和观众对肖像概念的预设和认知很有差距,估计会有种错位在里面。甚至我把这种“肖像”放置在林中,也许它不会出现常规肖像绘画的元素,比如五官,或许观众还是会觉得这就是一种常规的抽象绘画吧。

I don’t have any particular expectations for how the audience views the works. I hope they can feel a sense of life within. Regarding the “images” of painting, many of the works in this exhibition were completed in the studio, and I generally label them as “portraits.” However, these portraits differ greatly from conventional expectations or perceptions of portraiture, likely causing a sense of displacement. Even placing these “portraits” in the forest, they may lack conventional portrait elements like facial features, and audiences might still perceive them as typical abstract paintings.

▲王俊个展:林中 展览现场 ©艺术家及千高原艺术空间

Wang Jun solo exhibition: Off the Beaten Track view ©Courtesy of the Artist and A Thousand Plateaus Art Space

关于艺术家

王 俊

Wang Jun

王俊1974年出生于重庆,2005年毕业于四川美术学院版画系,获硕士学位。

现生活工作于重庆、贵阳。

王俊的创作主要是基于绘画及其由此生发的项目实践。他的创作以一种持续自我怀疑的、主动去制造蓄谋与失控并行的方式展开。王俊一直将“绘画”视为一个词汇,并试图用创作去触探对这个词汇认知与操作的边界。近期作品聚焦西南山地森林的考察,更多关涉“风景”——“写生”,“灵与野”及其图像的生产。他不满足于直接或简单地对图像进行转译,而是通过不断的否定、擦拭、重建去靠近一种感知的真实,并努力让自己践行的创作方法凸显成为“内容”。

他的主要个展包括:“王俊个展:林中”,(千高原艺术空间,成都,2025)“形而下的图像迷宫”,(798艺术中心,北京,2023),“青苔”(千高原艺术空间,成都,2021),“球体” (千高原艺术空间,成都,2018),“客人您好”(五五画廊,上海,2015),“怎么做,怎么错”(那特画廊,成都,2013),“内部的次方”(空间站,北京, 2011)、“物·谎言·潜水员”(器空间 重庆,2009) ;个人项目:“写生练习” (Paris Internationale 2024 巴黎 2024); ”三天三夜-黄岗”(贵州 黎平黄岗侗寨 ,2019); “三天三夜-北京“(激发研究所 ,2018);“三天三夜-重庆”(器空间 ,2017)。

关于策展人

倪 昆

Ni Kun

策展人/艺术写作者

器·Haus空间/Organhaus的联合创办人

湖南人,现居重庆。曾为艺术家。中国急剧的城市化背景与全球化这个事实背景下的艺术互动,是他持续关注的⽅向。在此基础上所展开的关于“城市与再造”、“迁移和游牧”等实验性艺术项⽬及相关国际论坛,则进一步的展现了他对于当前境遇的思考。自2015年起,在反思艺术机构的社会职能的同时,开始强调以艺术机构的公共教育作为介入⼿段来发展和讨论艺术和公众的关系。同时,⽂化相对主义视角⾥的“公共艺术与社会设计”的研究和策展,也是他近年来的工作重点。近期策展有:“王俊个展:林中”Wang Jun solo exhibition: Off the Beaton Track,(千高原艺术空间,成都,2025 A Thousand Plateaus Art Space, Chengdu, 2025),途中镜子Heterotopia On the Route(星汇当代美术馆Galaxy Museum of Contemporary Art, Chongqing, 2018)”;“Here We Live”(KADIST, San Francisco, 2019)”;“再野 Rewilding_Art&Nomadism&MetropolisM”(华人当代美术馆 Chinese Contemporary Art Museum, Chongqing, 2022);“蜉蝣计划——儿童友好、永续行动、社会美育”(湖南美术馆,2024);“风景&景观 :亚洲酒店计划 Scenery&Landscape: HotelAsiaProject”(GalerieMet,柏林,2025)。

关于对谈嘉宾

陈萧伊

Chen Xiaoyi

陈萧伊生于中国四川,于2014年获得伦敦艺术大学纯艺术摄影硕士学位,目前工作生活于成都。她的作品融合了多种媒介与形式,常生发于对自然与生命形式在不同尺度上的反思,致力于探索宇宙图景与深层时间(Deep Time)在当下的物质性显现。

在近年持续推进的项目中,她聚焦于中国西南横断山脉的历史痕迹,关注如何由人类的在场为起点,以超越人类时空尺度的视角,寻找与重建不同存在方式的交汇,从而感应那些被折叠的、不可见的生态记忆与知识体系。

她的作品曾获得中国第七届三影堂摄影奖大奖,入选福布斯2017“30 UNDER 30(Art)”亚洲榜单,并参与诸多国内外展览;近期作品曾展出于瑞士沃韦影像双年展,西班牙LA NUU摄影节,法国Mulhouse摄影双年展,大邱双年展,广州三年展,东亚文化之都当代艺术节,香港巴塞尔博览会,Paris Photo艺博会,瑞士Liste艺博会,伦敦艺博会,德国Folkwang博物馆,墨西哥国立自治大学科学艺术博物馆,雅典Benaki博物馆,广东时代美术馆,深圳OCAT艺术中心,上海当代艺术博物馆,北京三影堂摄影艺术中心,成都A4美术馆等。

林羽龙

Lin Yulong

林羽龙,1988年出生四川,2012年毕业于四川美术学院油画系,2019年毕业于德国卡尔斯鲁厄国立造型艺术学院雷尼∙霍夫曼教授大师班,获硕士学位及大师级文凭,现工作和生活于德国和中国。

林羽龙使用不同形式线条的嵌套,排列出简单、合适、自然的整体感,准确表现出二维形态的通用性和复杂性。林羽龙始终遵循如科学实验般严谨、规律的创作程序,及恒定的“一片布”的形式。在物理现实与感知现实的空间中,重新觉察并更新绘画中形式与色彩的关系、思考艺术观念与实践的连接。作品曾展出于德国基尔希察尔腾美协、海恩费尔德的ARTWORKROOM画廊、卡尔斯鲁厄管风琴厂、卡尔斯鲁厄Luis Leu画廊、卡尔斯鲁厄市立美术馆、北京在3画廊、成都时代美术馆、天津三三画廊、重庆星汇当代美术馆、艺术北京,JINGART艺览北京,上海廿一当代艺术博览会等。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系