余友涵于1943年出生于上海,直至2023年辞世,其艺术人生跨越了中国当代艺术发展中数个激荡的历史时期。他的创作发端于骤变中的社会生活,他通过艺术含蓄地转译了他对生活与文化的思考。到了晚年,他充分地反刍早期的创作经验,在作品中展现出多变、灵动、自如、平和的面貌。余友涵曾概括形塑自己创作的因素,一方面来自社会本身所带来的情感上的刺激,一方面来自全球的当代艺术的潮流,同时也受到本地历史和现实问题的影响。这个具有宽度的自我表述几乎可以囊括他创作于各个阶段,且形式和主题各异的作品。

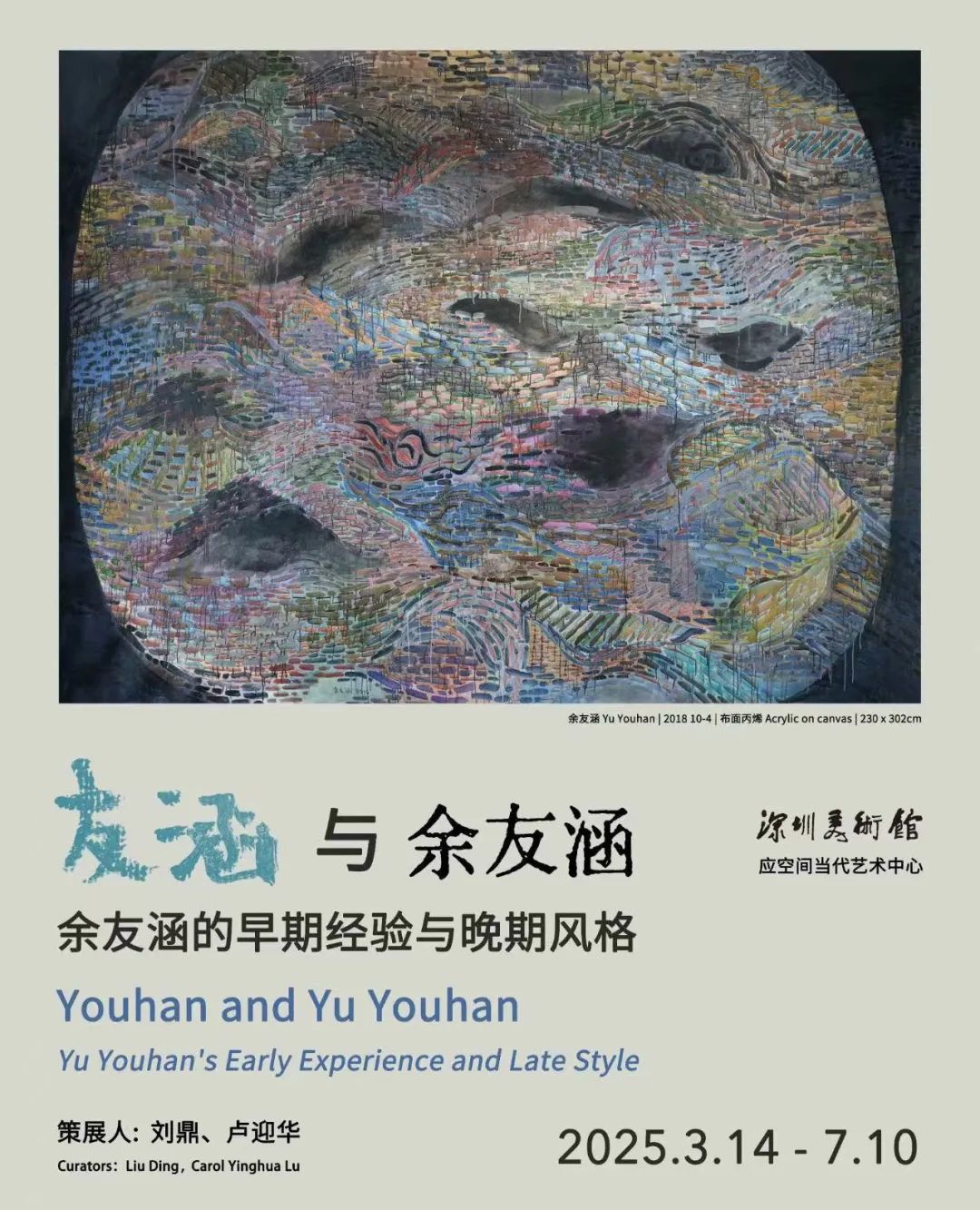

此次展览全面呈现余友涵先生横跨半个多世纪的创作生涯,涵盖了100多件作品和丰富的文献资料。这是余友涵先生离世后的首个大型回顾展,展览通过他的早期实践与其晚期创作之间的对话,展现出其内在变化的思想肌理,并使艺术家的个人生涯与中国当代艺术自身发展及其背后的思想流变形成互文关系。两位策展人长期深耕于中国当代艺术史的研究和书写。在此次展览中,他们基于艺术史和思想史的双重视野,勾勒出余友涵立足于自身的艺术探索,与时代孜孜不倦地对话的卓越成果,也从他的个人实践中提炼出若干与当代艺术史相关的关键性问题。

展览通过早期经验与晚期风格两个相互辉映的部分来谱写余友涵的创作人生。他的早期经验包括1970年代的后印象派风格的风景写生,和1980年代通过揣摩现代派形式的作品,结合“文化热”的思潮而抵达“圆”系列的探索过程。他的晚期风格,即在2002年之后直至晚年的20余年间,不断消化和游戏他在上一个阶段中所积累下来的经验,从而生发出轻松自然,超越某一风格和时间的“晚期风格”,释放出早期的快乐和发现。“友涵与余友涵”意在展现出一位艺术家不断成长和自我扩容的过程。其数十年的思考和专研使其作品具有难以超越的广度和深度,为艺术世界留下了一笔丰厚的遗产。余友涵的实践告诉我们:在艺术中,对自我创造进行探索可以一直进行到底。

想象现代的自我

新时期引入“现代派”的参照系以“离弃”中国“左翼”文艺传统,在当时产生了创造的激情和空间。如果说印象派与形式美是中国艺术界在1970年代带有补课心理和探索“纯艺术”的现代想象,那么抽象艺术在1980年代初的蓬勃兴起则是这一想象的延续和深化。在迈进1980年代起爆炸式的艺术新潮时,余友涵像一位姗姗来迟的后来者,他携带着初学者的心绪,不急不躁的专研塞尚、米罗等现代派艺术家,学习和临摹构成与超现实主义的作品,这些艺术风格都是他所向往的现代语言。

在1980年的后半年,余友涵着手画了几幅带有构成感的抽象水彩画。虽然初步接触这类画,但他认为这是一种路子。在这个时期对于构成和装饰的学习,是余友涵探索的重点。他认为“将西方现代绘画的创作技巧与中国深厚的民族文化传统结合起来,用以展现现代中国绘画的新风格,是现代中国美术家的使命。”为此,他在几年中不断地揣摩这一课题,并身体力行地进行了一些尝试。

青春的异托邦

1980年以前,艺术界所激活的思想资源与艺术形式主要是在1966到1976年中被压抑的早期现代派和被批判为封建主义的传统艺术形式。从1973年起十余年的风景画写生中,余友涵一直在研究学习印象派,主要是后印象派乃至20世纪诸多西方现代艺术家的风格。同时,他也自学书法,以临摹吴昌硕的石鼓文为主。随着“思想解放运动”的深入展开,“自我表现”作为问题在文艺界被广泛讨论,余友涵也很快便进入了其带有强烈主观色彩的风景创作。这可以视作其风景写生的第二阶段。从1980年起,他写生的对象同样是外冈郊区、上海街景和公园的一角,但在表现手法上却不再完全依循对象的特点,也不局限于现实的透视关系。

余友涵在1974年至1985年间画的大量以上海街景为蓝图的风景油画,无一例外地展现出美好迷人的景象:优雅高尚的欧式建筑与都市景观和婆娑旖旎的自然风光。它们共同描绘了一幅与当时的社会现实相距甚远的理想景象,看不出任何当时显著的时代色彩,让观者如同置身于19世纪末期美丽的欧洲城乡之间。这种意趣与在新时期的人们普遍渴望远离此前充满各种运动的时空,重返平稳祥和的日常生活的心态不无关系。作为在时代浪潮中失去了青春的一代人,余友涵带着强烈的补课心理学习艺术,高强度地练习作画。而远离纷争寻找稳定生活的时代氛围也促使他以美好的风景作为自己的绘画题材,不断地在其中寻找远离纷争的纯真世界,并借助自己的画笔构筑起一个私人的、充满青春想象的异托邦。

塞尚的启示

余友涵是一个塞尚迷,还曾自制过一本塞尚画册。1981年上半年,借着带造型班去青岛写生的机会,他画了十一张大部分属于塞尚风格的风景画。受塞尚的启发,余友涵带着分析性和凝视的目光去观察他的对象,努力去驾驭户外色彩的不确定和复杂性,以一种有机的形式加以诠释,借鉴其用维体和方形等来构图的方式画他的风景画。塞尚让内心视觉以及要遵照他主观的想象生活的要求来先天地创造图画的野心,使余友涵着迷。由多种色调构成具有连续性的画面,耐心而彻底地分析大自然呈现在有经验的眼睛面前的色彩感知的织体,在画布上编织从大自然中感知到的造型暗示和色彩连续性也是他努力达到的目标。

余友涵在1980年初对塞尚的研习,是一种从图像到图像的推演过程,他汲取了塞尚归纳形体和将色彩分区的方法。当时关于塞尚的理论研究并没有被全面引介进来,也缺少清晰的图片和无法看到塞尚的原作,但恰恰是这种模糊地、抽象地和艰难地对他者的借鉴与推演,帮助余友涵在想象的基础上建立了一种连接“现代他乡”的途径。

意义与形式的协商

自1983、1984年起,在“文化热”的时代大浪中,艺术家受到文化意识的感染。当时在一种崇尚科学和理性的启蒙精神的笼罩下,不少艺术家都喜爱读东、西方的哲学和现代哲学。对之影响最大的是西方的康德、尼采、柏格森、维特根斯坦,中国的老庄和禅宗,并且直接将人文理性、文化比较、哲学观念、科学和知识作为表现的主题和对象。

1984年,余友涵面对将西方现代绘画的形式与中国民族文化传统结合来创造中国现代绘画的时代使命,从构成和超现实主义开始,选取与他个性气质合拍的主张—以老子为代表的自然无为、虚静柔弱的道家,由此抵达“圆”这一简单的形象。余友涵对这一形象注入了多重的内涵:既是宇宙本体的象征,又是宇宙精神的体现,还是他个人内心理想的表白。对于他而言,形式探索与文化意义是构成作品的必要因素。余友涵并不单单以形式为目标,而是形成了融合形式与精神的一种图示。

作为容器的圆

从1980年代开始,余友涵就没有把形式和内容二元地对立起来,而是要在当时纷繁的抽象现场开辟属于他自己的领地。他没有跟随学院派艺术家将抽象仅仅视为摆脱现实主义戒律的终点,专注于对唯美主义的追求;没有将抽象与自由情感的表达直接划上等号;没有视抽象为挣脱叙事和意义传递的途径,视没有内涵的抽象为绝对的信条;也没有简单地将抽象理解为技法。他在形式探索的范畴中以自己的节奏和认知去接近抽象。等到社会层面的现代化意识加强与“文化热”浮现,在两者的强烈感染下,他才真正开辟将文化意识与抽象形式有机结合的可能性。1984年至1985年间,余友涵确立“圆”作为一种精神图示;1986年至1993年间,他对“圆”进行多种的形式探索。

2003年,在偶然的契机下,他重拾抽象形式。在经过中间一系列“文体”和“母题”的变化之后,已过一甲子的余友涵,有了更为丰富的人生感受,在与时代生活的摩擦中,变得更为阔大、成熟,而其艺术兴趣、创作方式的转移,也暗中与这种心灵在历史中的“成长”密切相关。此时,他携带着这些成长密码回归“圆”,并因此而获得了一种新风格。

从形式上看,这时的圆的复杂度和包容度得到了极大的拓展,一切都不再拘于“圆”的范畴。他不仅召回了“圆”,还召回之前作品中的形态、局部、母题、符号和手法等等,使圆成为了一个更大的容器。总体来看,这个时期的圆主要包括了三个大的母题。第一个是包含了符号、图案和构成的圆;第二个母题是与一些文化议题相关的内容;第三个主要的创作线索是风景。在这一次对“圆”的重新发明中,余友涵将原来作为一种形式、图示的“圆”转化为了“图像”。此前的“圆”承载着一种抽象的精神意涵和多样的形式探索,而2003年之后的“圆”已不单单是形式,而且还是结合了绘画、形象与文学性遐想的“图像”。

从“圆”到“圆”,同一对象,随着艺术家认知、经验和时代语境的变化而不断地变换。这个章节展现了“圆”在艺术家绵长的艺术生涯中的多种变体,以及它在不同阶段中所承载的个人和艺术的命题

重构“圆”的形式

在1986年后,当年轻一代携带着“去意义”的观念开展具有抽象特征的创作时,余友涵也在一定程度上放下了作品要承载民族精神的包袱,将“圆”的形式探索进行到底。1985年劳申伯格在中国美术馆的展览以及1987年观念艺术的译作的出现等等,不断地冲刷着人们对艺术的理解,突破艺术与生活、艺术与思想等等的边界。虽然仅仅与观念艺术插肩而过,并未选择全身投入其中,但余友涵也因此可以更轻松地面对画面,而不拘泥于某一固定的图式或将形式与主题进行直接的对应。

在数年的探索中,余友涵也逐渐超越了圆的基本形式和他所赋予圆的文化含义,使圆向多种形态和语义开放,尝试让圆如宇宙般浩瀚,海纳百川。在经过了一系列高强度的纯形式探索之后,“圆”的音高在1990年代初之后渐渐地走弱。

他乡

2002年春夏,一次偶然的沂蒙山之行重新燃起了余友涵对风景画的激情。对于沂蒙山的兴趣并不是因为它风景秀美引人入胜。真正吸引余友涵的是沂蒙山的民风—当地人的善良和朴实。在他看来,土地上的人才是风景的灵魂。他将自己对2000年后商品经济和都市化进程急剧改变城市生活的不适,转化为他对沂蒙山的兴趣。他发现,仍然保留着淳朴民风的贫瘠的沂蒙山可以被当作自己一处心灵的风景。

回到上海后不久,他便用在沂蒙山拍下的照片开始创作。在画了两幅被商品大潮和城市开发后急剧改变的上海都市景观之后,他重新启用早期画风景画时的多种印象派手法,画了四张意象开阔的沂蒙山风景,确立了沂蒙山作为一个他可以对其倾注人文理想的精神乌托邦。很快,余友涵便进入第二个阶段的沂蒙山风景创作。在这个阶段中,沂蒙山成为了他可以自由驰骋,挥酒艺术才能的疆场。借此,他对早期风景绘画主题进行了一次极富原创性的重述。他不仅把沂蒙山作为投射田园理想的对象,也把这一母题作为演练各种艺术表现手法的实验室,还从这一母题还衍生出对中国园林局部、聚焦树干和仰视树顶的多个画面。在这一组意味深长的人文风景画中,沂蒙山成为一个可以寄托他对于理想世界的期待和想象的“他乡”。

友涵与余友涵

在反复研读余友涵数百张作品的过程中,我们注意到,他在早期的、篇幅偏小的作品中,往往以“友涵”落款,而在更多的、大幅的作品中,则签上其全名。更重要的是,在不同时期的探索中,余友涵总会以当时的形式和内容创作带有自传特点的“自画像”作品。这些自画像成为一种记号,标记着他在各个时期的某种关切与心迹。我们首次将余友涵在1958年至2018年间创作的自画像和带有自传特征的20余件作品选取出来,集中展示。其中几幅并非人像的画作和装置也被视为余友涵“自传式”的表达,因为它们是余友涵作品中少有的直接展示他与时代对话交融的努力。

余友涵有一个独特的创作手法,那就是对自我的重复;但这种自我重复不是简单的复制,他总会临摹和重新创作此前的某件作品,时隔多年,在保持大致的构图和内容相仿或一致的情况下,以再次创作时的艺术经验和心境去复现旧作。这是一种深度的自我凝视,为我们提示了一条自我成长的路径,即将过去的自我不断地向当下的自我开放。在漫长的艺术生涯中,他并没有完全委身于某一种风格或时代命题,将其作为绝对的成功之道。他对自我僵化保持警觉,总能动态地、主动地去内化自己的过往,并努力重新发明自己,保持着与时俱进的敏锐。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除