林间空地

关于何多苓绘画

文 | 吴家南

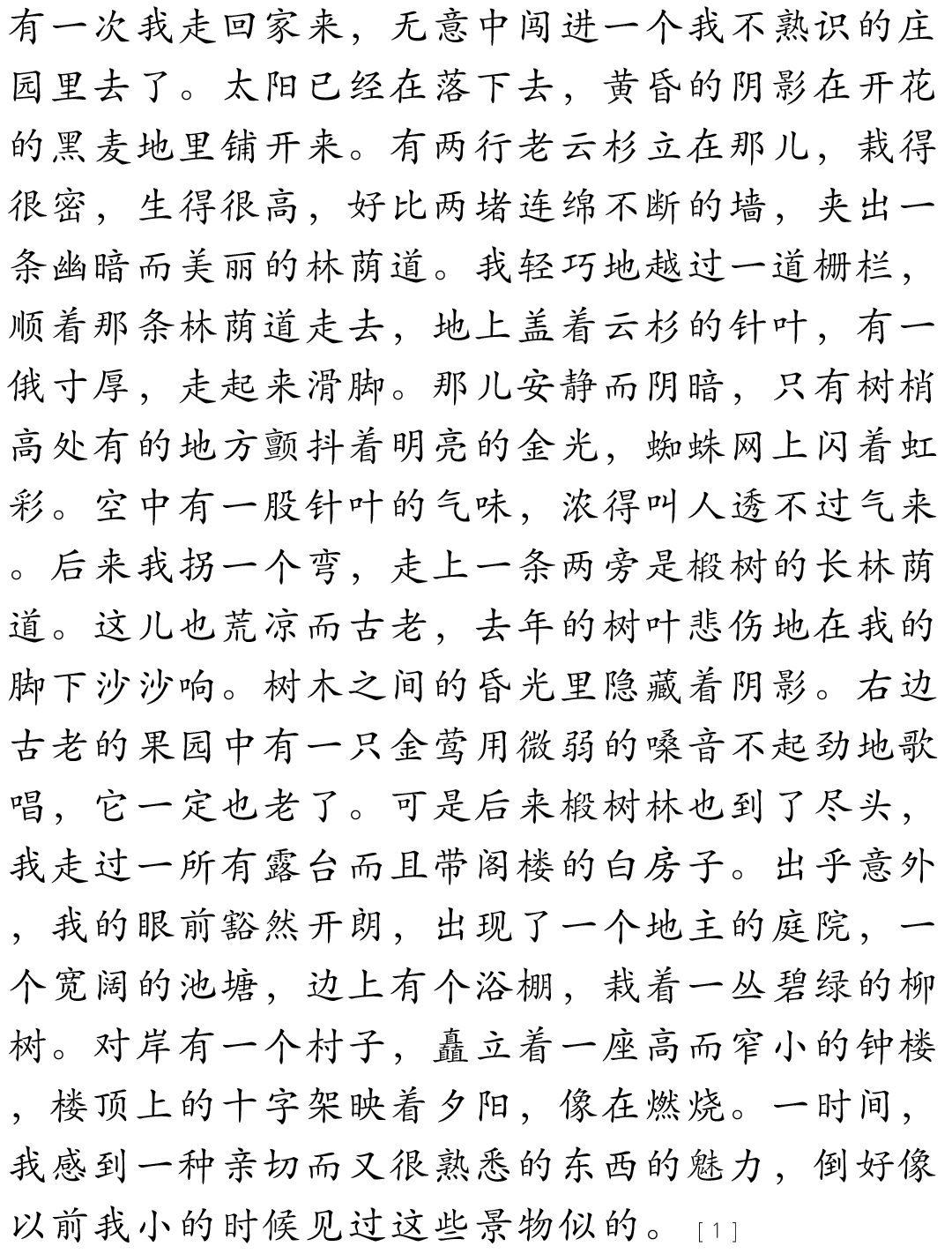

何多苓画过两册连环画,一册改编自契诃夫的《带阁楼的房子》,另一册是美国作家保罗·加利科的《雪雁》。这两个故事有不少相似之处,比如,它们都讲述了一个不合群的画家和一位纯真少女之间的含蓄的情事,又比如,故事中的画家都忍受着虚无,他们的焦虑总是来自这样一种拷问:纯粹的绘画难道不是无用的?甚至连分别位于两个故事核心的那两栋建筑——灯塔和“带阁楼的房子”——也如出一辙地透着一股遗世独立的气质。《雪雁》中的灯塔已经废弃,它不再与航海相关,不会再发光发热、同遥远的大海沟通。那是一座熄灭了的灯塔,故事开始时,它已然只是一幢极窄极高的居民楼。而关于那栋“带阁楼的房子”,又有这样的描述:

准确说来,这段话描述的并不是那栋带阁楼的房子,而是到达它之前的一连串风景;进一步说,不是房子本身,而是房子所处的位置。如果说那栋建筑意味着小说故事的核心地带,那么这段叙述就是在透露抵达核心的方法,或者说,它意味着读者与那个隐秘核心的关系。在遭遇核心之前,空间一直被紧紧地包裹、挤压着,树墙又高又密,连绵不断,树木的气味“浓得叫人透不过气来”;地上铺着厚厚的落叶(“云杉的针叶”、“去年的树叶”),这让脚步下陷、打滑,令行走更加费力。而四下又都很昏暗,只在“树梢高处有的地方颤抖着明亮的金光”。直到带阁楼的房子出现,森林中才忽然闪出一片开阔地,这时,之前的种种阻隔都得到了解释——它们不是阻隔,而是保护。如果不是道路难行,核心区域就没有私密性可言。出于某种原因,那座白色的房子必须和外部世界保持一段合适的距离。当柳暗花明时,陌生环境的包围和压迫忽然转换成了一种苍凉的亲密感,一个象征性的“燃烧的十字架”奇迹般地出现在天边,给主人公以最终的确认,像是在说:“是的,就是这里。”

何多苓在《带阁楼的房子》中所绘误入庄园前的主人公

“这里”是哪里?这个谜一般的核心地带意味着什么?对此,其实还有一种更简便的解法——整体地看,这段文字具有一种独特的括号式结构,也就是说,只要把它的第一句话和最后一句拼到一起,我们就得到了中间那一大段细腻繁复的景物描写的主旨:主人公“闯进一个不熟识的庄园”,却好像“小的时候见过这些景物似的”。这个矛盾结构就是似曾相识(déjà-vu),即从陌生情境中辨认出熟悉之物所带来的心理刺激——这说的难道不正是绘画本身?对于绘画,我们不该再以庸常的方式去理解“陌生”和“熟悉”这一对概念。在画家画画之前,空白的画布是一块标准的白板(tabula rasa),除了它本身的形式(一个空白的方形)以外,白板不再附带更多的预设。它不会为熟悉和陌生预设先验的标准——比如说,对达·芬奇而言,“蒙娜·丽莎”的形象可能来自一位故人之妻,是一张熟面孔,而对观众来说,同一幅肖像却提供了艺术史上最神秘的一张脸。在绘画的内与外,意义交换的链条断裂了,外部经验无法直接转化为绘画的经验,而这种断裂恰恰意味着艺术的自主权:绘画中的熟悉或陌生只能依据绘画自身。是把熟悉感画出来,而非画出熟悉的东西,因为原则上说,并没有太多熟悉的东西值得依赖。艺术家的任务是制造、而非挪用熟悉,于是,我们面对的就是“熟悉”这一概念的辩证式的本质,一种自为的(für-sich)熟悉。正是在这种极端情况下,熟悉和陌生成了一块硬币的两面。“似曾相识”的含义因此是双重的,它不仅意味着相似性,也预设了否定性。“似曾相识”就是“像是见过”,而“像是”乃是一个否定性的“是”,它最关键的前提就是“不是”——唯有不是,才能像是。否则就并非像,而是“是”本身了。那句俗谚——“如果走起路来像鸭子,叫起来像鸭子,那么它就是一只鸭子”,正是基于对这个默认前提(“像是”等于“不是”)的破坏,才得到了它的戏剧性反转效果。而在“似曾相识”之际,否定性维度得到了最大限度的保存。也就是说,既视感本身强烈地否定着“我真的见过它”这一可能,当我们感到似曾相识时,一种强烈但隐秘的确定性也同时驱使着我们——我们莫名地肯定自己的确没有见过此情此景。可以说,当既视感袭来之际,一种同样强烈的陌生感已经被先行置入情境里了。因此对绘画而言,创造熟悉感就意味着一个陌生化的进程,或者反过来说,使画面陌生化的第一步,就是找到一个令人无比熟悉的景象——如今日渐成气候的一种亚文化美学,“怪核”(weird-core)、“梦核”(dream-core),正是根据这种基本原理来操作的:先找到一个人人都熟悉的场景(如学校或车站),再把其中人的存在尽可能抹去,就得到了一种比天涯海角更孤寂的气氛。同样地,绘画也无法直接创造熟悉或陌生,而是只能依靠对熟悉和陌生的篡改来生成它的反面,换言之,能够真正起作用的并非熟悉或陌生,而是这两者的反面,陌生是“不熟悉”,熟悉是“不陌生”。因此,即便是对一个观众和画家都熟悉的对象,比如翟永明,熟悉也不是直接了当的。我们从何多苓画里看到的难道不始终是另一个版本的翟永明吗?在“小翟”和现实中翟永明的那些诗歌之间,总是存在一段并不遥远、但难以跨越的距离。仿佛诗歌中存在一个知识分子式的、有历史关怀的、说着汉族语言的翟永明,而绘画中又有一个野性的、蛮荒的、口齿不清地呢喃着的、混有彝族血统的翟永明。有哪一个版本是真的吗?

写诗的翟永明看到的世界是这样的:

|

海浪拍打我 好像产婆在拍打我的脊背,就这样 世界闯进了我的身体 使我惊慌,使我迷惑, 使我感到某种程度的狂喜 我仍然珍惜,怀着 那伟大的野兽的心情注视世界, 深思熟虑 我想:历史并不遥远

翟永明《世界》 |

即便是在分娩出一整个世界这样戏剧性的爆发时刻,诗人也是冷静的,她冷静地指出:我惊慌,我迷惑,我有精确到“某种程度”的狂喜——这些都不是惊慌、迷惑或狂喜本身,而是对惊慌、迷惑和狂喜的反思和重述。激烈的情绪已经消逝,妊娠的阵痛如今只是像海浪拍打着脊背,稳定而富有规律。诗人翟永明即便是野兽,也已经是一头“深思熟虑”的野兽,她借此感受到自己与世界、与历史的距离。在世界和历史的图景之中,诗人已经看到了自己所处的位置,借用海德格尔的说法,诗人使“世界世界化了”(die Welt weltet)。而对于真正的野兽,海德格尔又说,动物就像一块石头那样“没有世界”,“它们都处在一个环境之中,同周遭的一切一道,在晦暗中向我们涌来。” [ 2 ] 野兽无法理解环境,它们本身是环境的一部分。

何多苓的小翟则与此相反。某种程度上说,被画下来几乎是诗人的灾难,因为画中的诗人是哑的,她失去了自己作为诗人唯一的武器——她的语言。在画里,她的容貌和神态取代了喉咙和嗓音,诗人的外在压倒了诗人真正的主体所在。“小翟”的哑因而蕴含着一种危险。对诗人来说,画就是一个囚笼,一个禁言的空间,是她的绝境。画中的翟永明不再是深思熟虑的野兽,而是一头真正的困兽。在《窗前的女人》中,我们能很清楚地看到那种几近野蛮的挑衅意味:这个女人站在半明半暗的光里,抱着双臂、额头微低,睁大着两眼盯着观众。这毫无疑问是一个审视的姿态,就像笼中的豹子审视笼外的人那样。即便野兽已经被关住,笼外的观者也知道自己同这头野兽力量悬殊——不如说,正因为被困住,我们才更明显地感受到潜在的暴力作为一种抽象暴力正在慑服我们,隐而不发的暴力大于实在的暴力。牢笼就是她力量的认证。在这里,这个牢笼就是绘画本身。小翟对我们的无言的逼问自然是这样的:“你以为这样就能困住我?”通过对牢笼,也即对绘画本身的确认,我们和小翟之间的关系就坐实了——她远胜过我们。正因如此,她才会被关住。而我们则是自由的,因为我们弱小而无害。也是这个缘故,小翟的瞳孔被描绘得如此硕大且毫无反光。写实绘画所迷恋的那种高光被画家彻底摒弃,其中的意味也很明确:那根本不是眼珠,而是两个黑洞。只有这种深渊式的空洞才算得上是凝视的所在,真正的主体就在那片虚空中。同样的黑洞我们还在马格里特那里见过。在那幅称为《虚假的镜子》(Le faux miroir)的画里,我们只看到一只大眼睛,它的虹膜如镜子一般倒映着外部世界的天空,瞳孔却漆黑一片,反射不出一丝光泽——关于他者,这里提供了一个常常被流行概念忽略的维度:他人并不首先是我们的镜子,他人首先是一个不可理解的存在,是一面假的镜子。并非凝视物化人,而是凝视着的主体无法被物化。可以说,这是萨特那个“宇宙的出血点” [ 3 ] 的标准写照。画家用视觉物化世界、形式化世界、“世界化”世界的进程在遭遇那个黑洞时就受阻了。而通常的情况下,一小片漂亮的高光就能帮助我们克服这个障碍,把主体性彻底降解为一堆材质和形态的综合:凝视物化为眼球,主体格式化为形体,等等。凝视是我们无论如何看不透的地方,更有可能的情况是反过来的:小翟已经看透了我们,她至少看见了我们的怯懦,因为我们只敢躲在画框后面看她。而我们看不透她,因为她什么都没有做,她的暴力始终只是一种危险的可能。与如此骇人的主体性相比,流动着“眼神光”的一双眼睛只能说是一对漂亮的玻璃珠子。

何多苓,《窗前的女人》

布面油画,100x80cm,1990年

在这里,我们看到了绘画作为纯粹否定的那一面。就《窗前的女人》而言,绘画并不是一条通向某个精神世界的通道,恰恰相反,它是把我们同那个内在隔开的一道屏障。就广泛意义上的“写实油画”而言,我们应该彻底抛弃那种庸俗的、表象与精神二元对立的机械本体论思想——按照这种流行观点,当画家画一个人时,他总是在捕捉这个人的“神”。如今,评判一个写实画家是否成功的标准,就在于他是不是抓住了一个人最核心的性格特点、精神气质。我们常常听到一些这样的故事:一位技法娴熟的写实画家在为模特画像时耐心细致地探问对方的出身和过往,以这种方式,画家据说往往能更准确地把握住模特的气质,使得画面“形神兼备”。这种想法错过的正是虚无(néant)的维度。一个已经老生常谈的真相是,表象背后一无所有。根本的主体性是空的,我们越是探求人的实证性内容、越是强调一个人所谓的“精气神”,就越是要错失这个人本身。难道我们有资格从模特只言片语的过去中归纳出他本人吗?相反,即便是最亲近的人,在画中也会显示出新的陌异。《窗前的女人》提供的道理是,绘画并非揭开表象、揭示真理的手段,而是一门制造表象的技艺。并非表象背后藏着什么真理,而是这个构成性的表象本身派生出了真理——只有困住小翟,小翟才呼之欲出。在这里,我们必须强调一个长期被忽略的道理:绘画不是打开的,而是关闭的。为了能够敞开,关闭是一个必要前提。

和“蒙娜·丽莎”一样,一个被画框困住的翟永明已经与外部世界断开。她看上去非常像那个翟永明,但正因为“像”,她就彻底不再是翟永明。她不是翟永明本人,而是何多苓对翟永明的既视感。甚至可以说,她越像翟永明,就越不可救药地同翟永明区分开了。欣赏这幅画的正确姿态是,我们必须相信生活中从来就没有过这样一个翟永明。因为真正的翟永明从未遭受过如此可怕的囚禁,她所在其中的是绘画这一先验牢笼。于是,在所有熟悉的表象之下,我们对她感到真正的陌生。——从这个视点来看,这个“窗前的女人”更准确地说不是“似曾相识”(déjà-vu),而是一种相反的情况:“似不相识”(jamais-vu),或称“旧事如新”;并非觉得陌生之物熟悉,而是对司空见惯之物突然感到陌生——这幅作品的成功之处难道不正是画出了一个我们从未见过的翟永明吗?无论如何,这都涉及到熟悉和陌生、重复与差异之间的辩证运动。我们还是回到这个结论:绘画中没有天然熟悉之物,也没有纯然陌生的面孔。

1969年,何多苓到凉山冕宁县下乡插队,在那里见到了一些陌生的人和事。那里有一种“光秃秃的”、“天高云淡的”风貌,还有让他感到无比神秘的彝族人。后来,何多苓在劣质画册上第一次看见安德鲁·怀斯的《克里斯蒂娜的世界》(Christina’s World),大受震撼。他说“我一看便有一种一见如故的感觉”。往后就有了一批具有怀斯味道的彝族人主题油画,画得很紧实硬朗。后来到了美国,在博物馆见到怀斯真迹,何多苓反而大失所望,觉得很有些无聊。在何多苓身上,这类说不通的事情还有不少,比如,有些彝族画家向他提出抗议,认为他丑化了自己的族人。何多苓则坚持自己的主观印象,认为那是“神化”,远非丑化。作个类比,这就和汉族人常常不满自己在西方人眼中的形象一样,因此,彝族画家的抗议是有些道理的。而何多苓的态度也比较大方,他明确承认自己所画的彝族人只是自己心里的彝族人,并非彝族人的“客观”样子。不过,当美国的商业画廊重金邀请何多苓去画印第安人时,他又严词拒绝了。这就有了几分矛盾:既然一切都是主观的、脱离实际的,那么为什么只能有带主观色彩的彝族人,不能有带主观色彩的印第安人呢?实际来看,何多苓同彝族人的距离和他同印第安人的距离一样遥远,两者都是他无法真正接近的民族。因此,迷恋劣质画册中看见的假怀斯、厌恶博物馆里看见的真怀斯,崇拜插队凉山时看见的彝族人、拒绝旅游美国时能看见的印第安人,在这种好恶之间,其实并不存在外在的、“客观”的道理。又或者说,客观恰恰反映在“恶”而非“好”上——那个无聊的版本才是真正的现实。不管是彝族人、印第安人,还是汉族人、高加索人,在彻底“客观”的视域中,都会是无聊的。真正使他们与众不同的是画家本身的既视感。是一种使陌生与熟悉、生活与艺术不断发生相互转化的运动。

或者我们应该用德勒兹式的语调来重问开头那个问题:假如说画家终其一生将自己的眼睛瞄准差异化的对象,那么,他在其中重复的是什么?又或者将这个说法反过来:如果说每一次绘画都是一次生产性的、新的重复,那么,驱动着它的那个自在的差异又是什么?何多苓到底在陌生中寻找怎样的熟悉、又要在熟悉中制造出怎样的陌生?

真正没有让何多苓失望的是俄罗斯的博物馆。2014年,何多苓完成了他的俄罗斯之行,回国后就有了一个“俄罗斯森林”系列。他把俄罗斯的大师都放进了画里,入选名单很长:柴可夫斯基,里姆斯基·科萨科夫,普罗科菲耶夫,肖斯塔科维奇,普希金,契诃夫,陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰,谢洛夫,列维坦,阿赫玛托娃,茨维塔耶娃…… 何多苓回到了从前画连环画的那种工作方式。既不是写生,也不是任意发挥,而是把各种各样来路不同的图像缝合到一起,往往是景物来自写生,人物形象则只能靠搜集到的图片资料。以《列夫·托尔斯泰》为例,托尔斯泰的形象来自那张著名的“出走”照片——他穿着农民的棉袍,握着拐杖,正在不屑地回头看他决意远离的贵族生活。对何多苓来说,挪用经典照片并没有什么不妥,这样做并不会让画“掉价”,因为在这里,作为一个物理对象的人物对画家来说并不重要。这和他只喜欢画册里的怀斯、却讨厌怀斯原作像是一回事。根本上看,“俄罗斯森林系列”不是“写实油画”,它真正崇拜的不是物理世界中那些光影、色彩和形体的原汁原味,不追求深度和质量,也就是说,它不需要去窥看世界的“原作”,它的模特本来就是照片。不是借助照片复活一个托尔斯泰,而是为一个由照片和文字构成的文化形象画像,而这个形象本身就是逝去了的——既然我们都只是在黑白照片见过托尔斯泰,那么托尔斯泰本人就应该是黑白的,黑白的托尔斯泰才是我们所熟悉的现实。

左: 托尔斯泰的出走照片

右:《列夫·托尔斯泰》,150x200cm,布面油画,2015年

这些作品共有这种拼贴式的幽灵气质,它们所遵循的是连环画和拼贴画的内在逻辑。画家所做的就是用油画技法将托尔斯泰的照片剪下来贴到森林风光上。换句话说,那些大师并没有真的在场景里,而是作为另一个附加的维度、一个若隐若现的图层覆盖其上。契诃夫不是亲身站在那座带阁楼的房子前,而更像是在照相馆里那样,站在一块以“带阁楼的房子”为主题的背景板前,同自己创造的这个著名意象亲切合影。一个很好的证据是他的视线,这位契诃夫没有看向画里的任何一个地方,而是看着观众、看着“摄影师”。这是自然的,因为画中的一切都是他自己的作品,是他自己——那座森林中的庄园难道不正是他本人的另一副面孔吗?这里有两个契诃夫:作为人物的契诃夫和作为风景的契诃夫。两者并不兼容,前者形似契诃夫,但和小翟一样,他是一个失去了语言的作家,后者没有人的形象,但又是作家自己真正的语言。当这两种形象被并置在一起,这就像是在问观众:哪个才是真的?同样地,肖斯塔科维奇和托尔斯泰也与森林构成了耐人寻味的关系,前者仿佛正被森林吞没,后者则几乎要从森林中淡出。这个系列里的大师没有一个同自己所处的环境有真正意义上的空间位置关系,他们和环境不构成真正的透视关系,而是文学式的关系。一个幽灵般的、要从森林中蒸发的托尔斯泰的真正目的不是要走进森林中去,他所要走进的,与其说是一个环境,莫如说是一个语境,而作家和语境的关系无法还原为明暗、纵深或体积这类实证量度的比例。重要的不是托尔斯泰如何走进森林,而是他如何为这片森林作注。他当然不是只想简单地去林子里远足,而是想要真的成为这片土地,成为一个真真正正的农民阶级,而非凌空在上的贵族。相反,肖斯塔科维奇则显然是焦虑地警惕着这片“俄罗斯森林”,他在等着自己的判决,而森林正在像沼泽一样企图吞噬他……

何多苓,《契诃夫》

布面油画,150x200cm,2017年

何多苓,《肖斯塔科维奇》

布面油画,200x150cm,2016年

拼贴意味着原初的断裂。正因为图像已经从原来的背景中被移除,拼贴本身的语法才有可能成立——在那些被生硬地缝合到一起的元素之间,并不存在通顺自然的联系。在拼贴画里,处处都是断裂的,所有关联都是陌生的。在这样的断裂中,符号性的综合取代了物理的、“造型的”感性综合。正是在这个意义上,我们才能真正谈论“俄罗斯森林”中的轮廓线。就像梅洛-庞蒂早就指出的,轮廓线并非什么实际存在的东西,它是一条理想的界限,用以分隔出一个主体物的自我同一性 [ 4 ]。在正统的写实绘画中,轮廓线被理解为一个无限接近垂直于画面的细小的面,和其他的“面”并无本质的不同,只是所有形体关系中并不特殊的一部分,因此,轮廓只是伸进画面的纵深之中,并融化在那里,最终,它和空气的交界将是一个微妙的过渡。在何多苓的画面里,人物的轮廓同样模糊了,不过,这不是出于某种空间关系——何多苓的轮廓是被人为地破坏掉的。之所以如此,正是因为那些主体人物根本不可能真的融入环境。他们和背景环境的紧张关系构成了这些大师和“俄罗斯森林”之间各不相同的情感距离——无论如何,他们都已不能算是最典型的俄罗斯人了,后者应该是田间地头那些无名的农奴、街巷间庸碌生活的市民。这些大师之所以能够代表俄罗斯,正是因为他们和真正的俄罗斯之间保持着某种紧张的、断裂的距离。最终,这些人只能以剪贴的方式被缝合回俄罗斯。而在《带阁楼的房子》里,何多苓有时几乎就是直接将自己的人物拼贴到列宾、列维坦的画中。连环画的魅力不就在于此吗?对连环画家来说,“写生”已经无论如何不再可能,再也没有一种顺滑的、完满的、合理的关系(“造型关系”)预存在物理现实之中,也就是说,在一个形体结束之时,画家再也不会顺理成章地遇见下一个形体。在那个截止之处等着画家的,只有一道先验的深渊。如何应对这道深渊,其实就成了现代主义的核心命题。

何多苓,《阿赫玛托娃》

布面油画,150x200cm,2016年

在另一个方面,相比于“纯粹的”绘画,连环画又缺少了对意义的主张——连环画家不需要为某种深刻而操心,因为中心思想是属于文学原著而非绘画的。也就是说,不管是对物理现实还是精神世界,连环画都面临着断裂:它既不可能来自真实,也无法独自包揽意义。在这种情况下,绘画能拥有的只有绘画本身。何多苓将《带阁楼的房子》看作自己生涯的一个奇点,认为无论是此前还是此后,这样的作品都不会再有。倘若真是这样,那么连环画这一体裁本身也应该是功不可没的。不如说文学作品给何多苓提供了一个微妙的距离,让他可以恰到好处地同时远离“写实”和意义。而如今的庸俗写实绘画不正是始于艺术家对这两个距离的失控吗?

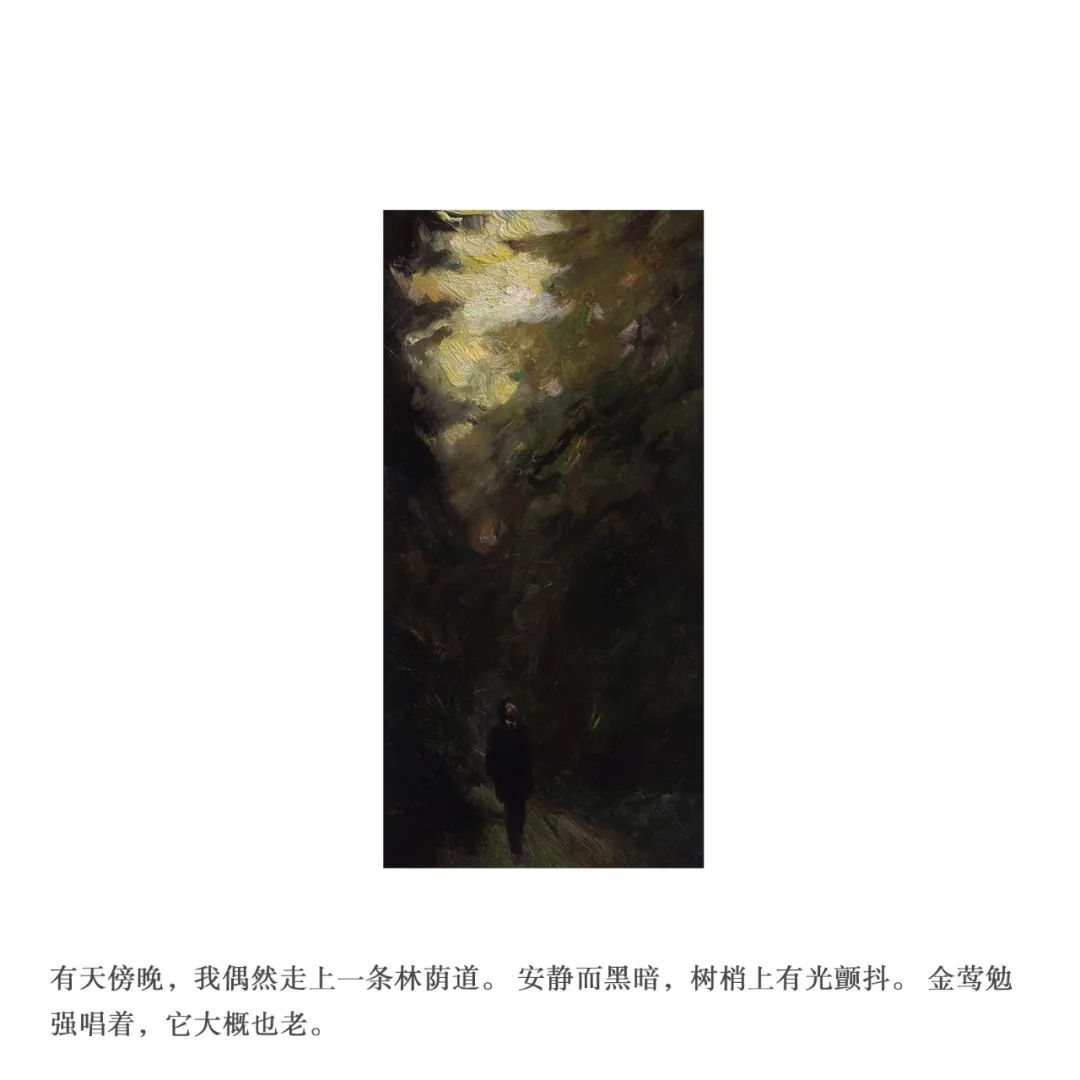

左:《带阁楼的房子》中的莉达

右: 列宾,《无名女郎》,1883年

左:《带阁楼的房子》中的妹妹,“米修斯”叶尼娅

右: 列维坦,《夏日的傍晚》,1899-1900年

现在我们可以回到最初的那个问题:契诃夫大费周章描绘出的那个既熟悉又陌生的地方究竟意味着什么?在这里,海德格尔的那个奇妙的术语很值得再提一次——如果只看字面意思,“Lichtung”就是指“密林中无树的一小片区域”,因此,它有时也被直接翻译成“林中空地”。因为不受林木遮盖,光透了进来,这个词就以“光”(Licht)为词根,本意为光照、光亮。现在,拼贴画和连环画为我们理解这个术语提供了新的维度,这个切入点就是断裂。一方面,这一术语耐人寻味的地方也在于,它不完全是个术语。我们大可以以它最字面的意思把握它而不远离海德格尔。至少在契诃夫和何多苓这里,“林间空地”就真的是一片林间空地,作为森林中的一片飞地,林间空地意味着环境与环境发生全面的断裂,外部而来的意义到此为止,内部发生的意义也无处可去——在林中空地之外,意义和意义进行着无休止的交换。如果把石头制成石斧,石头就不再是石头,而是成了一种功能。只有当石头被做成神像,我们才鲜明地体验到,这是石头,因为它占据了血肉本应占据的形式。海德格尔说,神庙使石头成为石头自身。那么,绘画是不是使翟永明成了翟永明自身、使契诃夫成为契诃夫自身呢?其实应该这样说:绘画使形象成为形象自身,使凝视成为凝视自身。而翟永明的形象对翟永明自己也是陌生的,契诃夫的形象对契诃夫自己也是陌生的,二者之间总是发生着海德格尔式的争执(Widerspiel)。

在契诃夫的林间空地里,“争执”不再是汉译对这个德语词的一种比方,它不仅仅指一种互作用力,还是真正的争吵(Streiten)。契诃夫把一段柏拉图式的辩证对话当作故事的高潮放进了“带阁楼的房子”里:女主角莉达说破了画家心底的焦虑,她暗示,他的那些风景画是毫无意义的。作为一种有趣的对照,《雪雁》中的驼背画家最终却选择了最激烈的社会参与,他救助动物、救助伤兵,在故事的结尾英雄般地死去。这两件事是同一个故事的两个版本,何多苓把这个故事讲述了两遍,并先后两次,分别选择了相反的结局,一次是离开,一次是停留。在《雪雁》的尾声,他化身为一个盘旋的、倾斜的、鸟瞰的视点,从雪雁的上方最后一次观察女主人公的脸。在随后而至的下一张画中,我们看见女孩的面部特写,于是我们马上发现,这个飞翔的视点是不可能的,女主角根本看不见那个已经象征化为飞鸟了的画家,她的眼睛只是对焦在虚空中。这个幽灵般掠过海岬的主体在向一切告别。在故事的结尾,画面不停地倾斜、旋转,我们在天旋地转中随着这个视点一起飞离整个世界。

《雪雁》结尾处的两个画面

而在《带阁楼的房子》里,留下来的是画家。他爱过的那个女孩消失了。这组画同样以一个主观镜头结束,只不过,从这个视点看到的世界沉重而呆板,视角压得很低,画面里没有人物,一切都被雪覆盖着、被积雪同质化,成了了无生趣的大地,就连画面当中的那棵树也被雪压得近乎扭曲。画家无法离开这片沉重的大地,于是,我们又跟着他一道被束缚在了地上。

何多苓《带阁楼的房子》的最后一帧

作为画出这两位画家的画家,何多苓本人并不选择以上任何一个答案:既不放下画笔,也不脱离世界。一件合情合理的事是,何多苓对建筑设计有极大的热情,他参与设计了自己的工作室和美术馆——根本上说,建筑师的工作从来都不是创造空间,而是从亘古已有的空间中凭空捏造出一个新的内部性,把原有的空间分成内部和外部。这也就是说,“建筑”本质上意味着使空间断裂。沿着这个思路,如果说建筑的本性就是分隔,那么它的基本形态就应该是墙。而何多苓对建筑的爱好实际上恰恰就是他对墙的爱好。在“野苑女墙”、“无顶之屋”,以及一个更显例外的系列“迷楼”里,墙都是建筑唯一的形式。“无顶之屋”的谜底不正是“墙”吗?没有屋顶的房屋失去了遮风挡雨的实际功能,成了一个纯然的断裂空间、一个由墙围成的天井。作为一种构成性的界限,墙的本性在天井这一形态中得到了绝好体现——真正的墙不仅仅意味着阻隔,它还是打开的先决条件。天井提供了打开的另一种可能:以封闭的方式打开。这当然意味着一个辩证式的构造。并非打破第四堵墙,而是扬弃第五堵墙,并朝向一个意想不到的维度敞开自身。这既是画布的形式,也是画家工作室的形式:何多苓工作室的一大特色就是它的天井。或者更应该说,整座建筑就是围绕着那个中空的核心搭建起来的,真正起到构成作用的不是实体建筑,而正是那一片空无——这个透光的空间仍然不偏不倚符合“林间空地”的定义。在这里,不断回响着的那个东西本身同样具有回环的形式,它环绕着我们,并同时生成内部和外部、熟悉与陌生、观看和意义、世界与大地,令种种相悖的答案并存。

何多苓,《庭院方案》一

布面油画,200x280cm,1995年

吴家南

二零二二年六月十九

[ 1 ] 契诃夫:《契诃夫小说选》,汝龙译,人民文学出版社,2022年,第369页。

[ 2 ] Heidegger, Martin, Holzwege. Frankfurt a. M., 1977. S.30.

[ 3 ] Sartre, J. P.: L'etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique. Gallimard, 1943. p.315.

[ 4 ] 莫里斯·梅洛-庞蒂:《意义与无意义》,张颖译,商务印书馆,2018年。第11页。

©吴家南,YING SPACE 应空间委任论文

作者介绍

吴家南,写作者、哲学研究者。目前在杭州和柏林两地工作和生活。他先后就读于清华大学和柏林洪堡大学,主要研究领域涉及哲学、文学和艺术史。学术上,他关注认识论层面的、存在论层面的“硬核”哲学议题,希望通过对艺术的处理,能够不仅仅对实证意义上的社会命题进行探讨,也能更进一步,揭示某些存在论的结构。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除