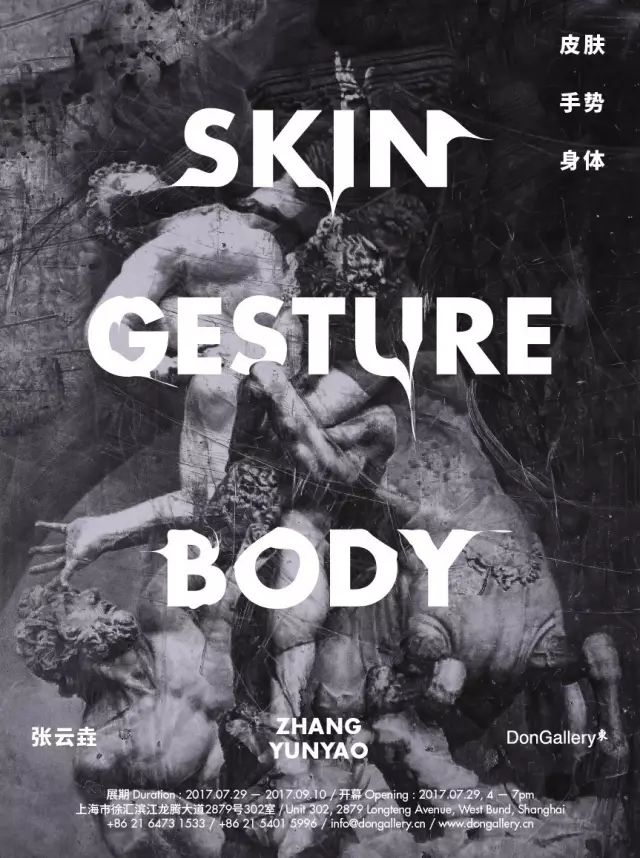

|

“我总是想在我的生活和艺术中获得自由。这对我来说就像真相一样重要。” ——马里索尔.埃斯科瓦尔 |

马里索尔.埃斯科瓦尔(Marisol Escobar)原名玛丽亚·索尔·埃斯科瓦尔,1930年出生于法国巴黎一个传统、富裕的委内瑞拉家庭。少女时代随家人移居美国,曾先后于巴黎美术学院和纽约艺术学生联盟接受训练。马里索尔的雕刻作品体现了女性复杂的社会角色与社会对妇女的限制。她的艺术作品是波普艺术、达达主义和超现实主义的动态结合,体现了对当代生活的深刻心理分析。代表作品有雕塑作品《妇女与狗》、《家庭》、《三人茶》以及《晚餐日期》。

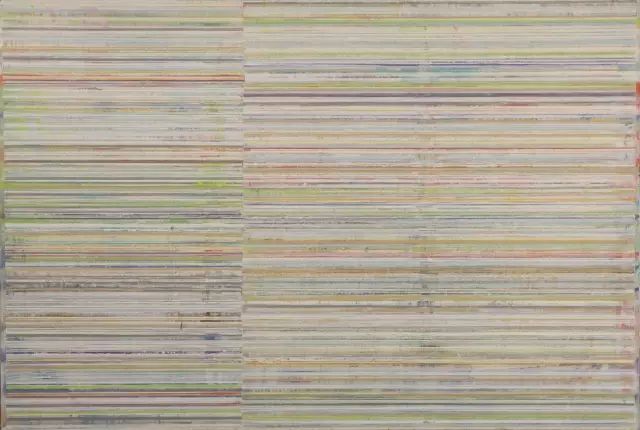

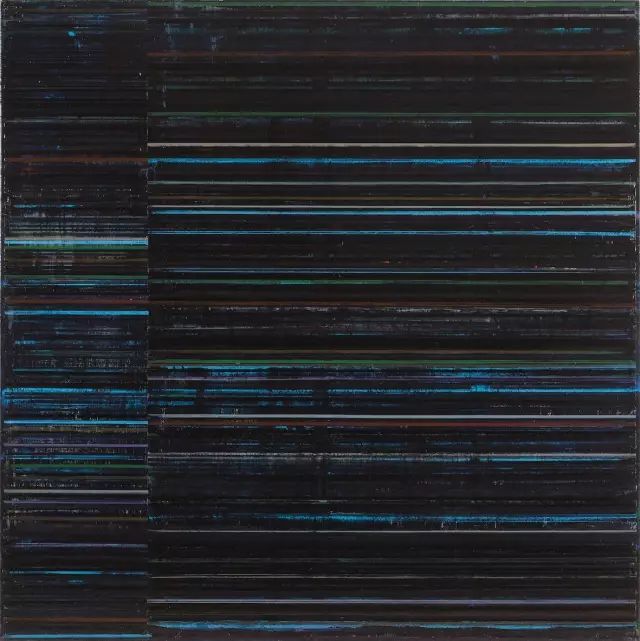

《家庭》

1954年,马里索尔开始从早期的抽象表现主义绘画转向雕塑创作。她的人物雕像风格介于古老的手工艺品与儿童玩具活动玩偶之间,将图腾柱与漫画人物相融合,以夸张讽刺的风格来塑造人物。她和1960年代的其他波普艺术家一样,铸造、切割、描绘、复制,使用金属、陶器、木材、塑料和石膏铸模。然而,她独具慧眼,使用了一种在当时非常与众不同的创作方法,那便是将传统的拉美民间风格雕塑进行非传统的材料拼接。马里索尔·埃斯科瓦尔的作品中总会体现出家庭、性别、人种、社会这些敏感的字眼。马里索尔出生在一个传统的委内瑞拉家庭,但动荡的战争让她举家乔迁,到处游历,赋予了她相对动荡不安分的敏感神经和多元的文化阅历。

马里索尔把极具现代气息的日常女性用品与雕塑组件结合,对日常生活给出了一种心理学视角。她还会把绘画和摄影灵活地加之在雕塑作品上,制造出在当时独一无二的视觉符号,像是一种由民间艺术、达达主义和超现实主义的有机融合。晚礼服,高跟鞋,手袋,这些看似平凡无奇的日常之物被这位雕塑艺术家利用在创作中,散发出一种意料之外的神秘感和吸引力:在马里索尔的代表作《女人和狗》(1963-1964)中,和真人等高的三位三维女性雕塑仿佛具有多重人格的不明个体,欲说还休,欲言又止;面部沉默的孩童像是面向着过去和未来;一条戏谑的狗在旁边让人想笑又觉得尴尬,整座雕塑沉浸在一种无形的力量中,使人过目难忘,你好像看到了什么场景又看不到,听到了什么述说又听不清,使得观看者急切地渴望探知创作背后的秘密。

马里索尔作为一名身处男权艺术统治时代的女性艺术家,她在早期的艺术创作中不可避免地受到了南美家庭宗教氛围和传统文化的深深影响。带着对自我不可知的恐惧感和社会强加给她的宿命感。然而,最为人津津乐道的却是她成熟时期作品中的,对女性社会地位的描述和证明。在男权主导下的现代社会,女性人格不自知地或自知地被不断剥离、解构成偏执的碎片。一位女性需要不断地剖析自己,剥皮挖骨,直至鲜血淋漓,才可能看到尚未被物化的自己。马里索尔极尽全力地想抛弃被男权同化的人格,找到最初的、属于女性自己的生命意义。

▲ 马里索尔·埃斯科瓦尔《晚餐日期》,耶鲁大学美术馆,1963

和许多艺术家一样,马里索尔重新设计、放大、缩小和复制了她的现代生活题材,以强调不连续性。将注意力集中在图像或想法的特定方面,而不是它们的背景,使信息变得清晰,并揭示了这些信息的深层含义。通过其模块化的方法,将“女性”的概念划分成单独的意义,然后重新组合起来,在视觉上产生差异。通过相互矛盾的材料来产生这些符号,将“女性”作为一个明显的实体和它的表现形式从一系列象征性的部分中分离出来。

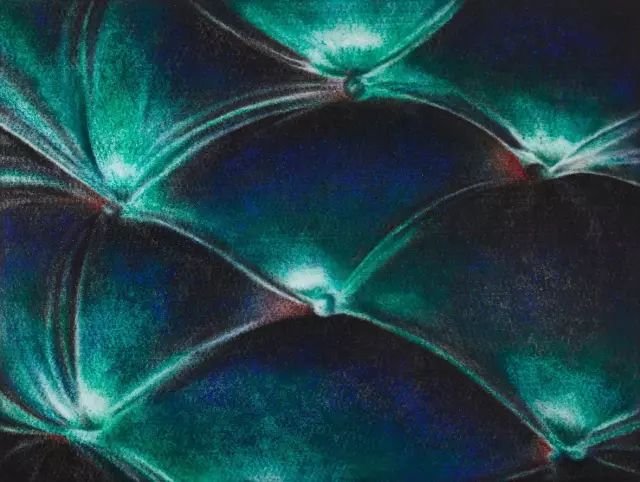

▲ 马里索尔·埃斯科瓦尔,《爱》,1962

马里索尔的作品聚焦着亲情和女性,这件名为“爱”的作品中,是一张只有鼻子到下巴部分的不完整面孔,正在令人不安地吞咽着一枚可口可乐玻璃瓶,鲜艳的颜色造成了强烈的对比。“女性”的符号仍然放在了最显著地位置。《纽约时报》曾在怀念这位法国艺术家的文章中称其“因为打破壁垒而闻名,在一个由男性主导的领域,依靠自己的力量取得了成功。”马里索尔经常被归为到波普艺术的阵营当中,她确实与安迪·沃霍尔等艺术家有着深厚的交情,并曾在沃霍尔的影片《吻》和《13个最美的女人》中扮演过角色。但与波普文化有所不同的是,马里索尔比其他的波普艺术家更具有一种不浮躁且沉静的力量。在波普艺术中,“女人”常常被男性艺术家描绘为商品化的性对象,而马里索尔则通过并列不同的女性特征,阐释了“女性特质”在文化上产生的方式。

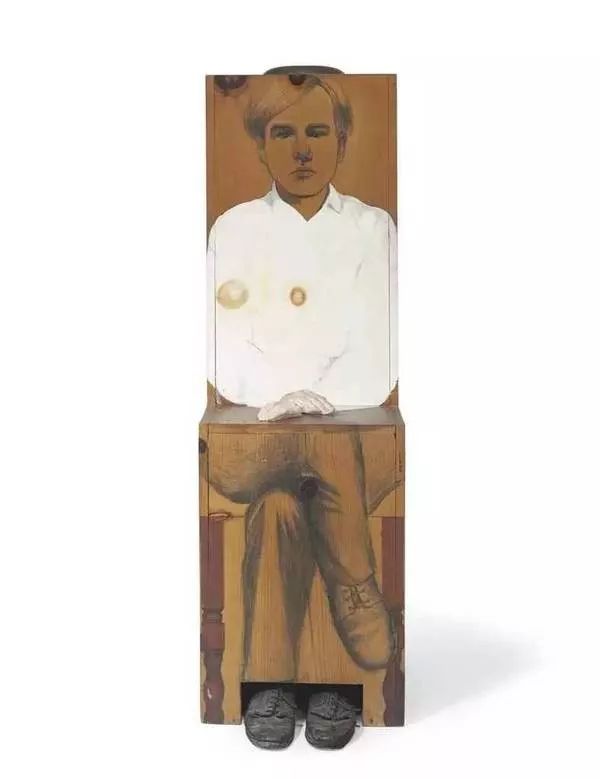

▲ 马里索尔·埃斯科瓦尔《安迪》,石墨、油、灰泥、木头、安迪沃霍尔的鞋/1962-1963

1965年《纽约时报》人物专题板块,对埃斯科瓦尔的生活做了深度报道。文化记者格蕾丝·格鲁克为我们展现了一个自信且独立的埃斯科瓦尔。格鲁克写道:“在这个推崇艺术明星的时代,她经常受到各种女性团体的邀请前去演讲,不断收到青少年崇拜者的来信,还会在俱乐部里被富商们认出来。”埃斯科瓦尔自己则表示,在雕塑这条道路上“我不认为你必须要归属某个团体,并排斥这个团体之外的一切。”风趣诙谐、政治与波普文化是埃斯科瓦尔重点所关注的。在《聚会》(1965-1966)这组作品中,她给木雕模型配备了最时尚的服饰,这一系列女性的符号——晚礼服、手套、鞋子和首饰,看起来是真的,实际上却都是廉价的仿制品,以此暗示了虚假的“真实”,嘲弄和批判通过在媒体中重复表达而逐渐建立起来的父权逻辑。

▲马里索尔·埃斯科瓦尔,《聚会》,1965-1966

1957年,马里索尔的首个个展在纽约里奥·卡斯特里画廊举办,展览呈现了她的木雕、陶器、焊接雕塑作品。此外,玛丽索的作品也曾在纽约现代艺术博物馆(MoMA)1961年突破性的展览“集合艺术”(The Art of the Assemblage)收录。可以看出马里索尔深受墨西哥艺术、前哥伦布时期艺术、美国民俗艺术影响,她的作品常常展现着性别角色这一主题,她反复重拾和探索着她所欣赏的艺术家的创作,并为作品注入了美国原住民艺术特色。

马里索尔的作品由随手收集的普通物品,如鞋子、门板、电视机等等,在几何型的木质基座上并置拼接而成。垃圾箱里的废弃物成为她的创作素材,她的早期作品也都来自街头。观察马里索尔的作品,我们会感受到女性身上的强大和隐忍。并从中可以看出作为一名那个世纪中的女性艺术家命运的跌宕起伏。马里索尔的作品中还展现了资产阶级生活的潜在威胁,和无聊且受限制的生活。

马里索尔·埃斯科瓦尔,《三人茶》,1960

马里索尔·埃斯科瓦尔,《头和腿的死亡》,1969

马里索尔·埃斯科瓦尔,《鞋与手》,1964

马里索尔·埃斯科瓦尔,《最后的晚餐》

孟菲斯布鲁克斯博物馆首席策展人Marina Pacini说:“马里索尔是20世纪60年代最受尊敬的艺术家之一,随着几十年过去了,她被不恰当地写出那段历史。我的目标就是把她送回她义不容辞的显著地位。她独特的雕塑和纸上作品强调过去的半个多世纪中最引人注目的热点问题,从妇女的角色和被剥夺权利,到关于创造性和年老的讨论。她的作品从制作之初至今依然是重要的。”最近,她的出色工作又得到重新认识。2014年马里索尔·埃斯科瓦尔大型回顾展在孟菲斯布鲁克斯博物馆举办。

艺术家马里索尔·埃斯科瓦尔在亨利·摩尔的作品前,拍摄于1963年

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除