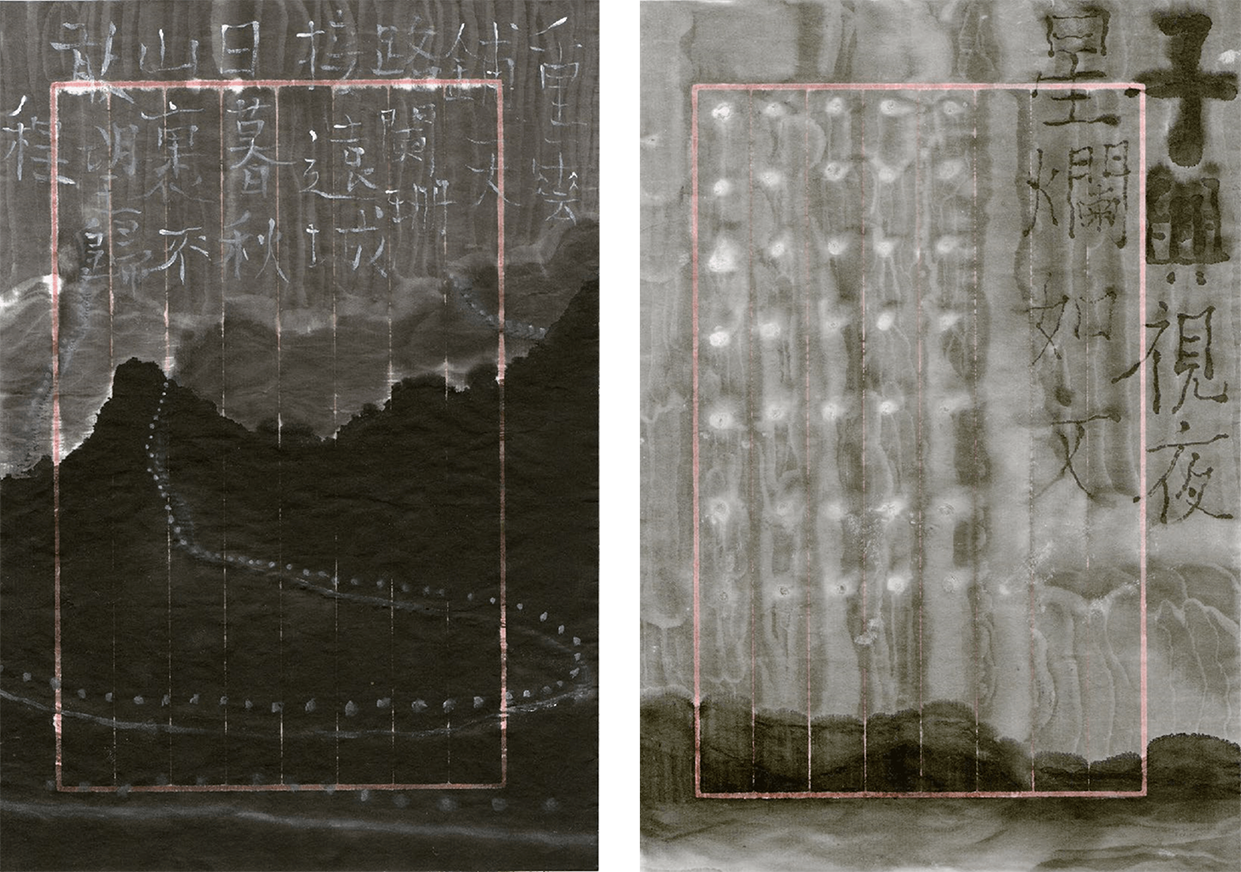

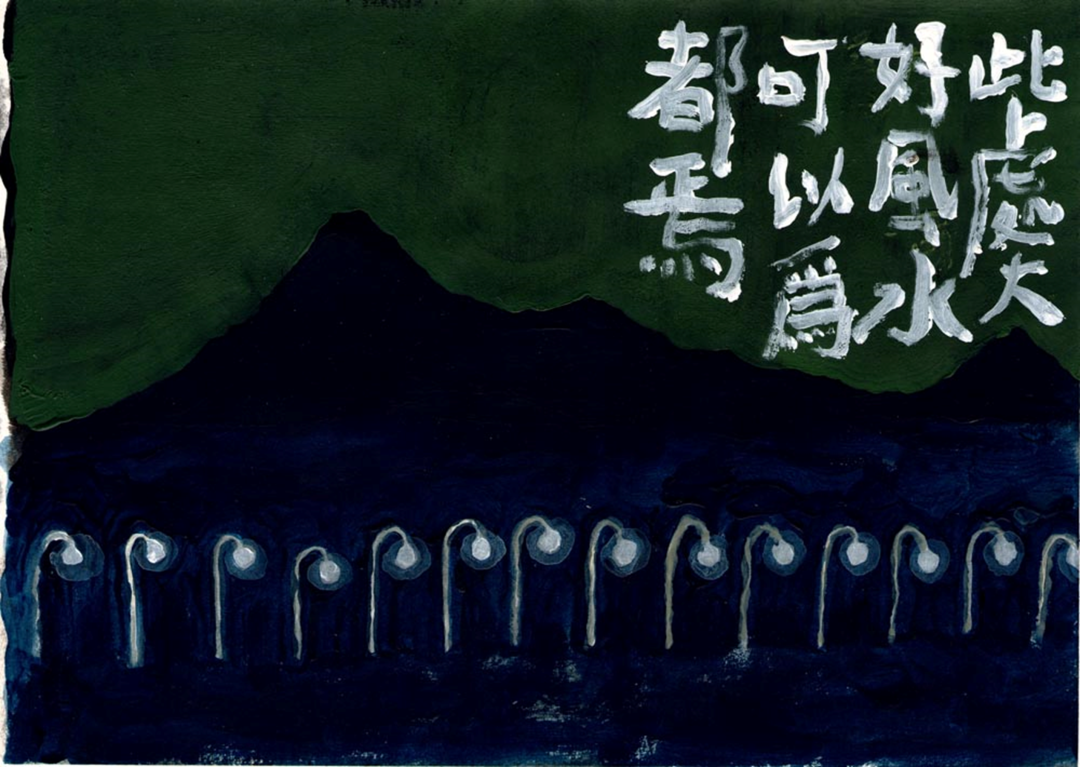

重云铺天路,阑珊接远城。

日暮秋山里,不敢望归程。

2016, ink and acrylic on paper, 18x28cm

子兴视夜,星烂如文

2016, mixed media on paper, 18x28cm

白云苍狗

2016, ink and acrylic on paper, 18x28cm

陋室思晴日,偏逢连阴雨。

2016, ink and acrylic on paper, 18x28cm

投射过去的回忆

到现在的环境中

—— 李振华

接上篇:……我感觉我能理解很多事情了,越理解越觉得荒谬而有趣。我突然能想到很多可以表达的,可以讲述的故事。不管什么事都可以有很多“诗意”。我教授老说这个词儿,德语叫Poesie,虽然这个词好像现在容易被嘲笑。

李:我觉得其实是在国内因为人用的多,什么词都有可能被嘲笑。比如说“内卷”,“原生家庭”,“白左”,好多这种词都被滥用了。

不过说回来,你讲故事的方法,有很多科幻小说的元素,有胡乱跨越的感觉。我有的时候在旅途中也会有这样的经验,睡醒会觉得我是在北京。再一想,我在伦敦,或是威尼斯。某天,早上走在柏林大街上,我突然觉得特别像北京,有点长安街的感觉,特别宽,有点脏脏的,有生活的气息。这种突然的错位感,特别有意思,其实是在投射过去的回忆,到现在的环境中。

于:我喜欢科幻。我喜欢讲故事的书,理论的书看的不多。不过你说的尼采我倒是看了不少。因为尼采也是讲故事。

李:是尼采热那时候吗?

于:不是,尼采热那时候我还在东北,还不识字呢。我开始读尼采是在柏林艺大,有一个教哲学的老师,后来我们成了忘年交,他就是研究尼采的。他有一门课是尼采的“论道德的谱系”。后来看了“查拉图斯特拉如是说”,都是用德语看的,容易得多,原来在中国用中文看也看不懂,胡乱翻译。

李:我当年看不懂的就是这本书。

于:尼采挺抑郁的,我每次看完需要缓好久。

![]()

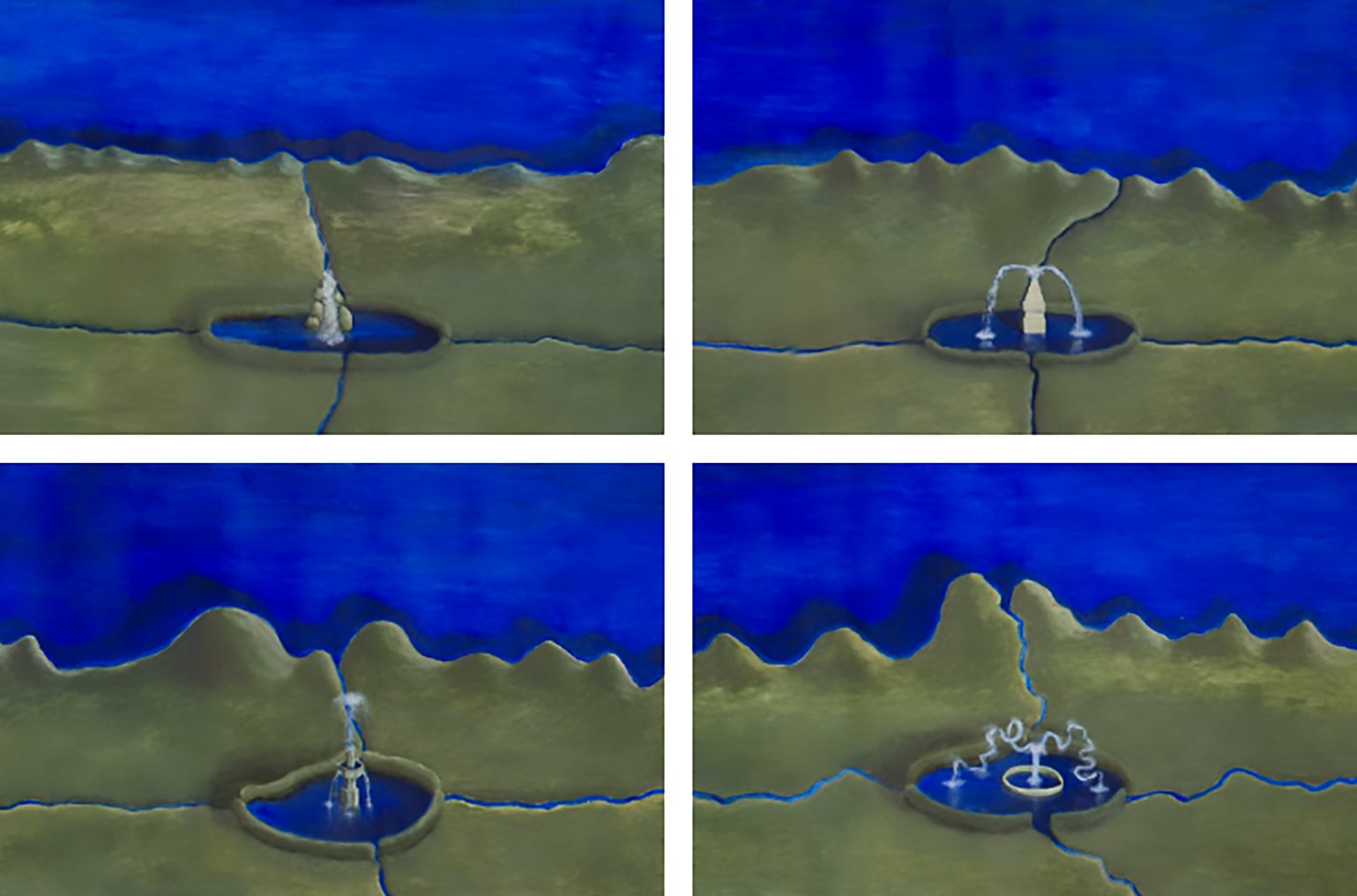

索拉瑞斯星 Solaris, 2017, acrylic and collage on paper, 70x575cm

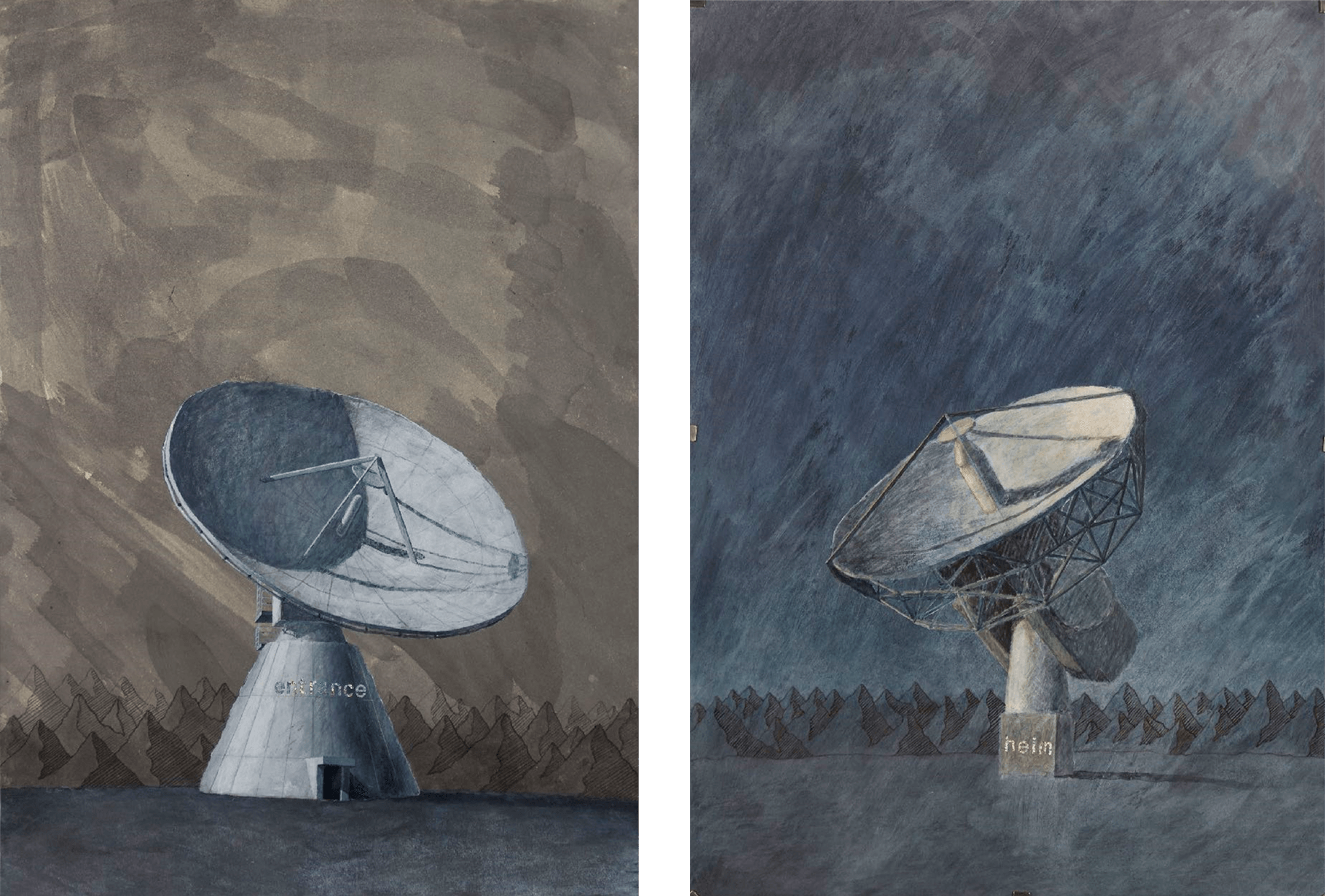

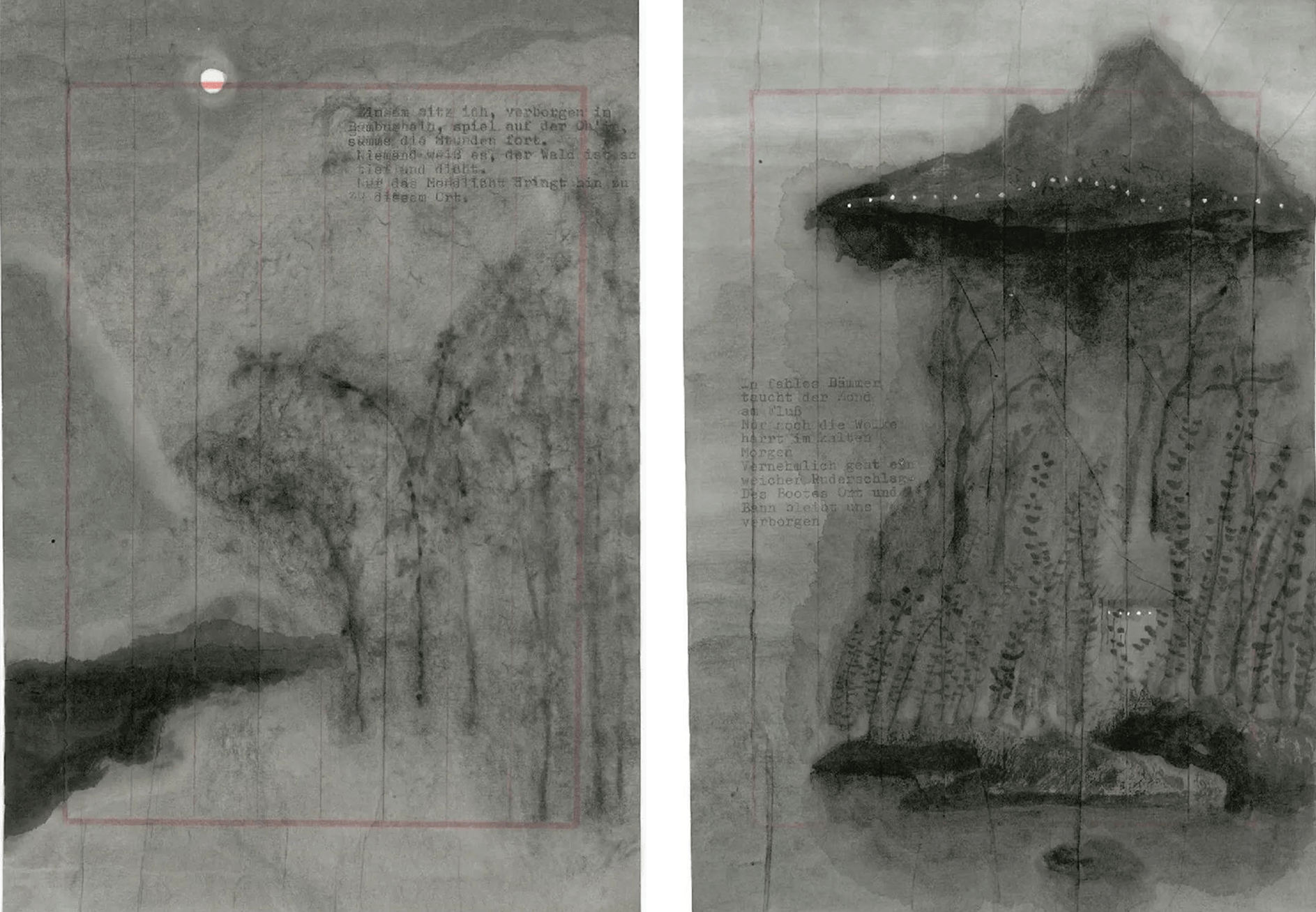

entrance, 2020, mixed media on paper, 52x37cm

heim, 2020, mixed media on paper, 52x37cm

光星 light stars, 2022, mixed media on canvas, 120x180cm

李:在八九十年代,九五年以前,文化匮乏,能找本书看就挺好的。我当时就很饥渴,看各种书,看了金庸;看王朔;看海明威、托尔斯泰、大仲马、小仲马、陀思妥耶夫斯基。当时把他们当成中国农村中的隐士,看他们的照片,没有彩色的,都是黑白,长得就跟村里的某个老先生似的。黑白的照片会让人觉得这些作家离着也没那么远。好像都是能够理解的,只不过这些人生活空间、地理范围,比中国大了很多倍,但是还是能感到某种线索,理解的线索,他们就像村里大爷似的,只不过这些村庄的距离比较远。

于:倒是有这样的线索,但是我还是觉得人有某种想象力的局限,感同身受的局限,这是所有人的局限。比如说尼采,你如果没能和他生活在同一时期的普鲁士社会,你就不能理解他的书,或者他的某句话是为什么人群写的。你很难想象那个时代的普鲁士社会的气质,气氛。后来我才能明白其实尼采是很不喜欢那个社会的。“查拉图斯特拉如是说”就是批评当时的社会,借圣人之口说你们这帮人早晚完蛋,或者在“论道德的谱系”里尼采说要警惕金发的野兽,也是借古罗马奴隶主之口在批评当时充斥在普鲁士社会的某种很低劣的种族主义。但是后人解读尼采,说他要为纳粹思想买单,我觉得就是冤枉了,说明没读懂。或者我们了解法国大革命期间的巴黎人的生活状态的话,其实挺low的,那我们可能就会觉得大仲马小仲马,巴尔扎克之流其实有点像法国郭敬明,某种市井小说,没那么好,也没那么真实。如果说都是市井小说,我觉得远远不如金瓶梅。

李:一种市井的套路。

于:对。真的需要对那个时代的感受才行。时代差异和空间差异其实比我们想象的要大。比如说托尔斯泰,在一战阴云下的沙俄社会,灰暗的,压抑的,托尔斯泰在战争与和平里有大量的农村记录,夹叙夹议,不光是文学故事本身。也就是说好的文学的能力是帮助你还原某个社会。这个很厉害的。能体会到某个社会,其实就懂了。这样的话才能理解在新中国某个历史环境下,某个村支书能说出大麦田里有更大的大麦田是不可能的。所以说,“超越杜尚”,杜尚的时代和他创作的出发点是不存在超越和被超越的关系的。

光蝶 light butterflies, 2022, mixed media on canvas, 120x180cm

光桥 light bridges, 2022, mixed media on canvas, 120x180cm

你做中餐绝对可以超越贝克汉姆

—— 于朋

李:从你的理性逻辑会引申出另一个问题,就是你创作中的语境关系。比如说我跟你说:“我明天会超越贝克汉姆。”那你肯定会说这太荒谬了。

于:你做中餐绝对可以超越贝克汉姆。

李:(大笑)。如果我不说前提的情况下,那么这类话别人听了就会想哪儿跟哪儿啊。其实这是一个惯用的“语言套路”,在相声里经常这么用。你说的这个院长,他说要超越杜尚,我倒是觉得挺幽默。这不是一个特严肃的事。

于:他要真是自嘲的话,那就厉害了。

李:另外一个趣事,美院前几年做了一个展览是关于安迪•沃霍尔的,然后有人给美院打电话问艺术家本人能不能来,美院的工作人员说“应该不能来吧”。(笑)可能是我们认为的一些惯常的知识,但是这只是我们认为的,有的时候世界上会发生这样的事件。在后现代时期,就是说八十年代以来吧,经常会有这样的冲突,因为世界交融的速度加快了。你在书里面看到的故事和事件是有距离的,恰恰是你能带着距离感,回看这些事件和时代的时候,会体会很奇妙的荒谬的魅力。当然有的事件是很痛苦的,比如说你画的大麦田时期,其实挺惨的。比如说广岛原子弹,严肃的纪录片,或“萤火虫之墓”这样的电影,都非常的惨。你的作品好像抽离了这种惨,然后去放大了某一个情节,某一种叙事,像是怪谈。

于:是。

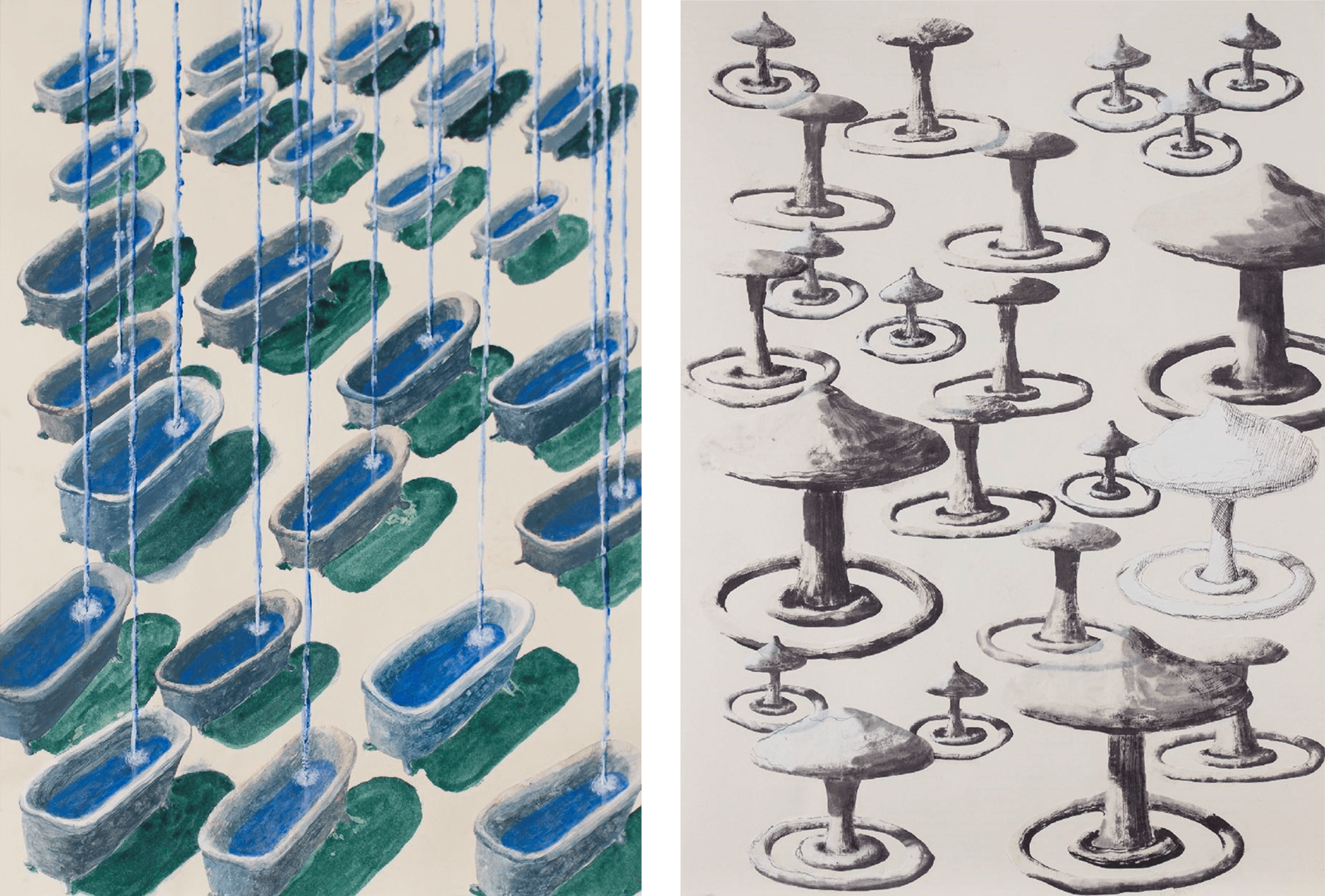

浴缸 bathtubs, 2018, mixed media on paper, 52x37cm

蘑菇云 mushroom clouds, 2018, mixed media on paper, 52x37cm

迷宫 labyrinths, 2018, mixed media on paper, 52x37cm

钟鼓楼 clock towers, 2018, mixed media on paper, 52x37cm

李:某一份报纸的报导,在某次洪灾的时候,一对母女,夏天在家里坐着,直接就被冲走了。夏天,也没怎么穿衣服。记者真的就是这么写的,我猜记者是想写洪水的惨,但是莫名其妙的写了这样的细节。然后呢,记者写到,下游有个单身汉,正在家里裸体数钱。你说记者是怎么知道这个细节的呢?然后洪水泥石流一来,也把他给冲走了。但是他体力好,最终爬上岸了,同时还把这对母女给救了——故事情节像特别奇怪的电影——洪水下来已经给他们冲走了,好几公里了,这个单身汉让她们找一些东西遮体,然后这个单身汉说,我要赶紧回家,找我的身份证,我的身份证不能丢。这个报导到底是要传递一个什么信息呢?特别莫名其妙。当然,我们不应该调笑这样的天灾,但是我还专门把这份报导做了剪报。这是写洪水的惨?还是写人类对社会中自我身份的危机感呢?或这三个人另有隐情?这篇报导既包含了某种危险,又色情。这个记者的写作技巧很高级,埋了非常多的暗喻,是不是洪水本身也是一种暗喻呢?我当时就想,如果用图像的方式替代这篇报导,该怎么做呢?荒诞的,莫名其妙的情绪。我想象着一张画,洪水来了,有两个裸女在水中翻滚,然后有个裸男站在岸边,肌肉男。下一张图可能是这三个人都在岸边了,两个裸女抱在一起,旁边的裸男站着,有一句台词写在一个对话气泡里“你们照顾好自己,我现在要去找身份证了”。我觉得你的一些图像上有这种荒谬感。

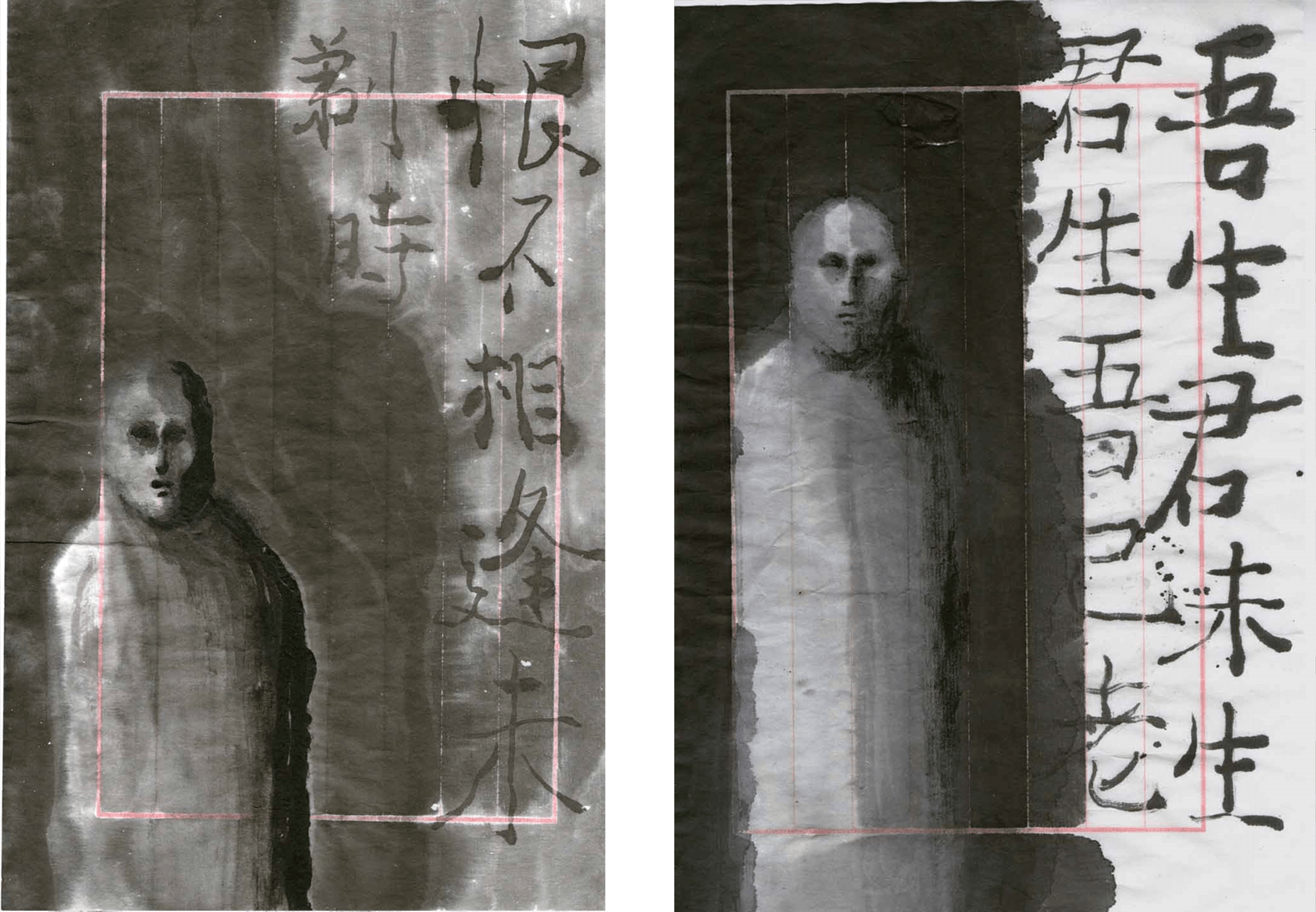

于:是。我2015年和2016年大量的画了一些纸上的作品,想象我是某个剧中人。打个比方,比如说想象我是这对母女中的女儿,我可能会画满纸的水,我的妈妈在旁边裸游,然后我会写在图像上“妈妈加油”,或者说“妈妈,你游得不错啊”。我会套用别人的口气,剧中人的视角。你还是挺理解我的。有的人就不太理解我的这种叙事。比如说有一年柏林艺大的夏季结业展,我有个大学长来我们画室看望我们。当时我展览的是一些爱情故事题材的画,我画了一个悲伤的人像,头顶上写着“吾生君未生,君生吾已老”,我把自己想象成一个老渣男,喜欢骗年轻姑娘。还有一张,也是个渣男,求佛心不诚,骗一个姑娘说“恨不相逢未剃时”。然后学长就问我,说你是不是失恋苦恼啊。

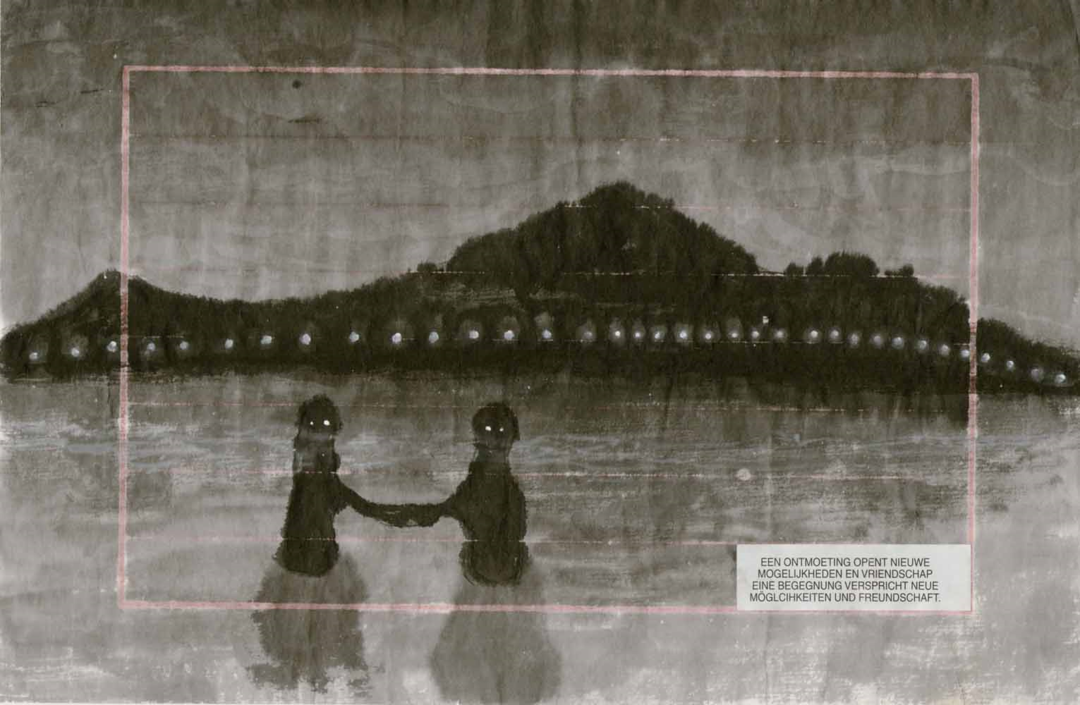

握手 handshake, 2016, mixed media on paper, 18x28cm

恨不相逢未剃时

2016, ink on paper, 18x28cm

吾生君未生,君生吾已老

2016, ink on paper, 18x28cm

我曾误把某种模仿的技巧

当做了个人价值

—— 于朋

李:你的荒诞感,是好玩的讲故事方法。我看你的画有点像听相声,很轻松,不经意间抖个小包袱。虽然你的教授对你的教学方式很强硬,但是我觉得这种讲故事的方法,一直藏在你心里。她说你在撒谎,可能就是想把你内心的趣味,激发出来。

于:是。事后我也能理解。我觉得我们的心理建设一开始是有问题的,就是我们一直被规训要先压抑自己,去模仿别人,去学别人,我曾误把某种模仿的技巧,当做了个人价值。现在我的教授说,你的模仿技巧没有任何价值,很多人一下子就垮了,也没能被激发出来内心的趣味。

李:人的学习和成长,有点像电脑升级。每一次升级其实都不明显,比如说只是提升了一点点安全性或电池性能,你也不理解具体提升了什么。这么一点点的,自然达成的。

于:你说的这个是有框架之后的升级,已经是很高级的阶段了。我们当年的感觉有点像初次装系统,或者重装系统的感觉。

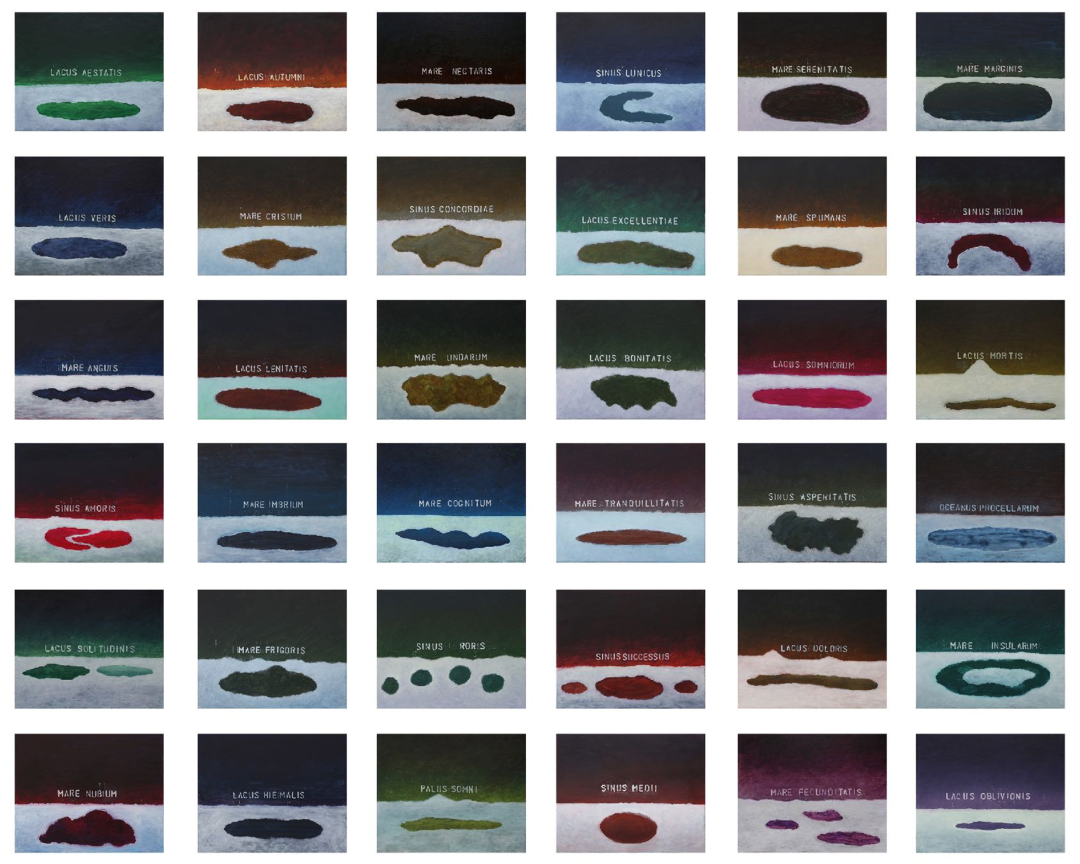

月湖 moon waters, 2020, oil on canvas, 36 parts, each 50x40cm

李:每一次升级,修补一点。到了一定的时候,两根线一下连起来了,也会特别不一样。就一下子通了。以前这两根线可能也是连着的,但是你之前的系统程序,会忽略这两根线连起来的作用。我个人是这样的感觉。我自己旅行的经验就是,你光去两个国家是不够的,这样的人生经验根本没戏。你得去第三个国家生活一段时间,才能明白,故乡啊!身份啊!很多事情的结构不是二元对立的。因为你只在两个国家之间生活的话,肯定会有这样的问题出现,你的国籍到底是哪个,你的家在哪,因为语境是二选一。

于:明白了。

sinus asperitatis 狂暴湾, 2020, from the series “moon waters”

sinus amoris 爱湾, 2020, from the series “moon waters”

oceanus procellarum 风暴洋, 2020, from the series “moon waters”

mare cognitum 知海, 2020, from the series “moon waters”

lacus oblivionis 忘湖, 2020, from the series “moon waters”

李:人的学习过程是升级,很多情况下人的身份是不停转化的。最近我听谷爱凌的一句话我觉得很有智慧,她说:‘她在美国的时候就是美国人,在中国的时候是中国人。’

于:圣保罗早就说过:‘我在罗马就是罗马人。’

李:那个时候没有护照的概念吧,语境可能不太一样。谷爱凌是双护照,一个美国护照,一个中国护照。然后我想,这不是违法了吗?

于:中国不允许。

李:这么一件事,能冠冕堂皇的说出来吗?好玩的点也就在这,当你还有第三、第四、第五国国籍的时候,这句话该怎么说呢?还需要说吗?

于:是。我有一个系列叫《乡愁集》,其实这种所谓的乡愁并不是指向某个地域的,也不是对过去的怀旧。我走过的地方越多,才越理解人;越理解人,才能越理解我自己。我有很明显的感受就是来到欧洲之后更加理解中国了。其实是更加理解欧洲和中国了。

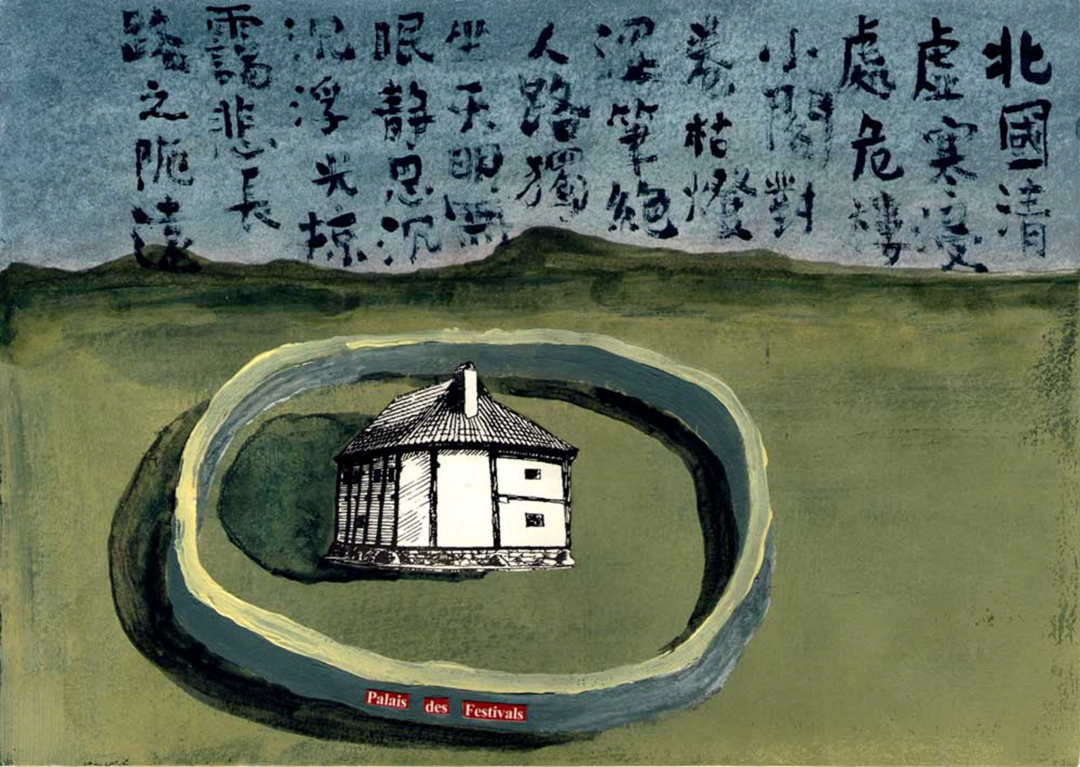

无题 untitled, 2016, mixed media on paper, 15x21cm

远游, 2016, acrylic on paper, 15x21cm

无题 untitled, 2016, acrylic on paper, 15x21cm

李:我也有这样的感觉,我也是离开中国以后,才明白我的中文,是多么不好,我对中国的知识,是多么有限。越到了第三方,才会越明白自己的根——坐标。

于:我乡愁的一部分,是想让中国文化在我身上扎根更深。但是我不想用“沙文主义”式的方法来表述。

李:你说的“沙文主义”什么意思?

于:就是对政治,文化,宗教上的一种比较优劣的思维。比如说“万物非主,唯有真主”这类的表述,就是沙文主义。

李:不沙文主义是什么?

于:就是中文很美,德语也很美,中国文化好,德国文化也好。

李:(笑)两头讨好。其实是多元性,开放性。我自己以前也会这样,就是动不动就引经据典,但是后来我发现这样就增加了读者的难度,所以我后来就改了。所以如果一个事物不具备上下兼容的普遍性的话,我就尽量不用了。

于:对。不包容,排他性,是沙文主义。

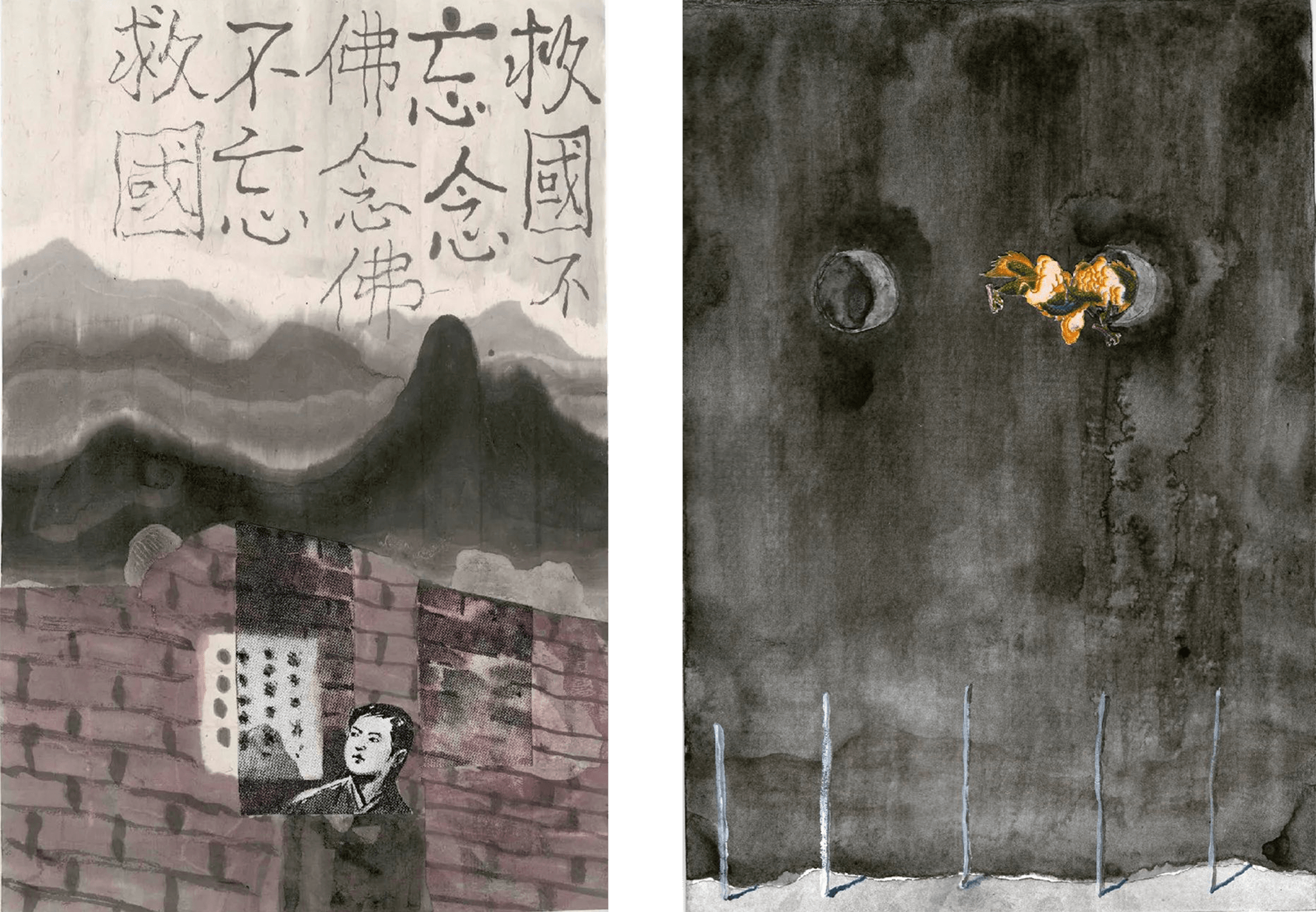

救国不忘念佛,念佛不忘救国

2016, mixed media on paper, 18x28cm

moon and black hole

2016, mixed media on paper, 19x27cm

无题 untitled, 2016, ink on paper, 18x28cm

无题 untitled, 2016, ink on paper, 18x28cm

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除