振华兄是我的贵人,知我,助我。他是我最早的,目前到2022年为止也是最大的藏家,在我学艺期间就收藏了我的小画。现在想来,我当时的作品应该也不太成熟,不过振华兄能够慧眼识猪,这是我的福气。

我见识过他的厨艺,他也爱请我吃饭,每次吃完,三天都感觉营养过剩。听他讲他的生活和工作,所经历过的奇闻逸事,是我的一大乐趣。我们一起去买过菜,有的菜他一定在德国超市买,有的菜要在土耳其超市买打折的,不是为了便宜,而是因为德国的超市物流系统,恰恰是对最应时当令的农产品才打折。听他讲买菜的道理,我能感觉到时光幻化为口感,精致有序,周而复始。单单是看他买菜就能勾起我的食欲。

2022年春,我们在柏林相遇,饭后闲聊,故有此对谈。

—— 于朋 写于柏林

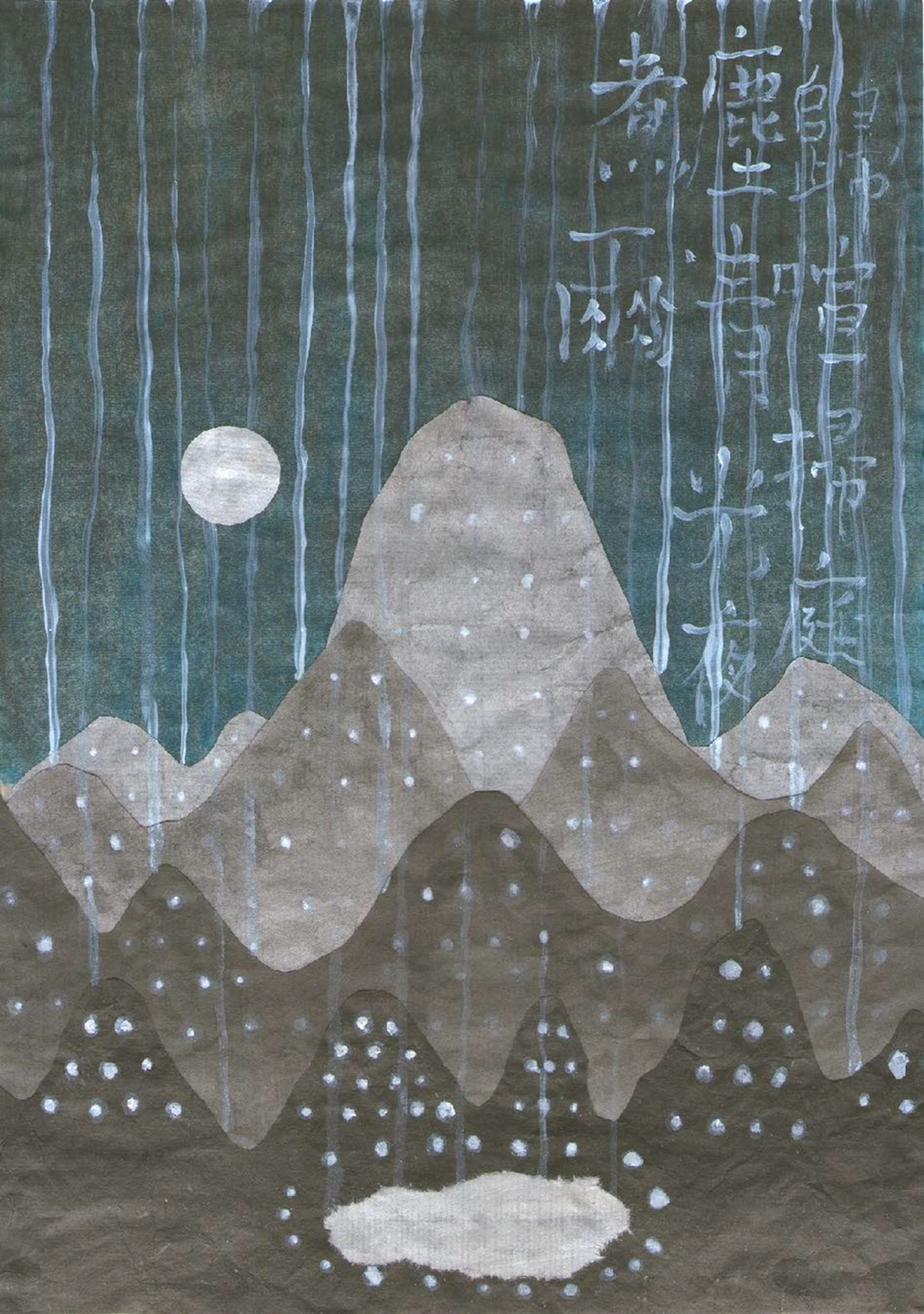

Light Mountains 光山, 2022, mixed media on canvas, 50x60cm

我在东北的草甸子上,

看到过龙卷风。

—— 于朋

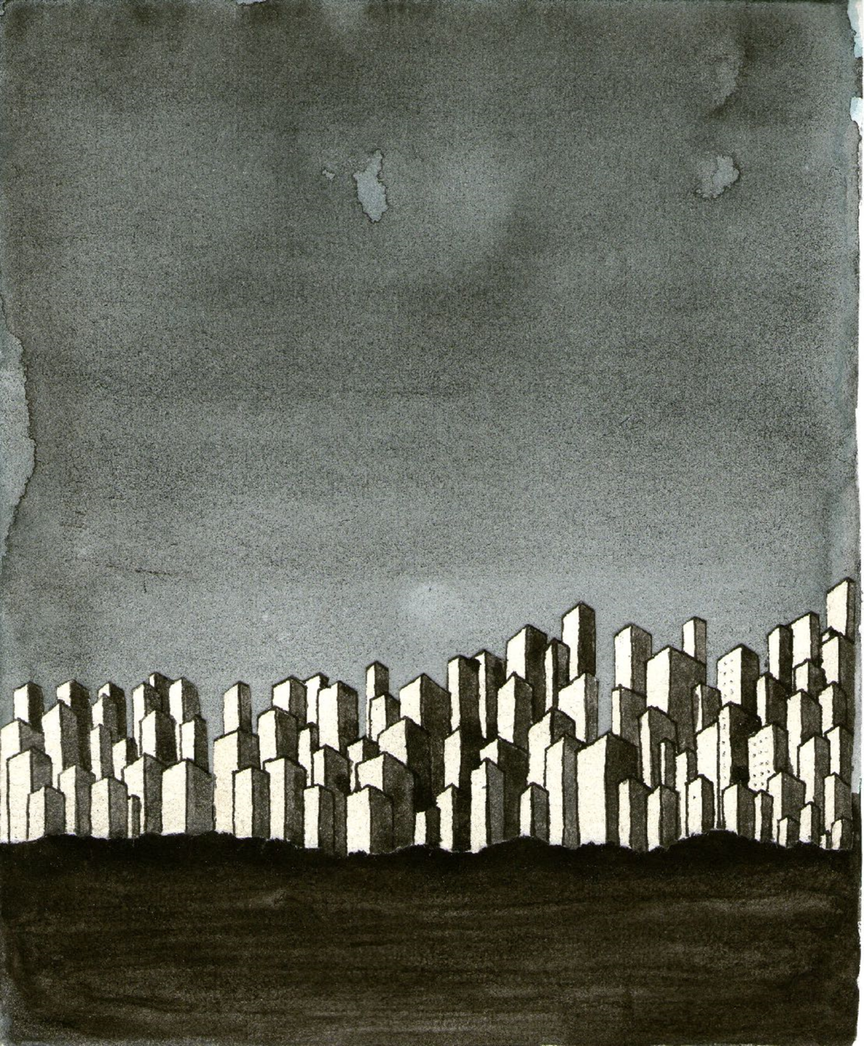

UNTITLED, 2015, mixed media on paper, 17×20.5cm

李:你是怎么走上这条道路的?

于:我小的时候,我妈有一些艺术家朋友,比如说朱新建,可以说是家庭环境影响吧。再者说我妈和我继父谈恋爱的时候,我的生活非常孤独,于是就渐渐尝试各种方法去享受这种孤独,或者说是被迫面对这种孤独。我十三岁的时候就决心画画了,喜欢画画。

李:十三岁?家里对你的决定有什么反应么?是支持还是反对?

于:没什么反应。

李:那你生父呢?

于:我没见过。颠儿了。

李:(笑)颠儿了?那你是单亲家庭长大的?

于:可以说是无亲家庭。我的童年一直是比较灰暗的。

李:灰暗,对你有什么影响吗?你对此有什么想法吗?

于:灰暗可能确定了我的基调。但我没什么具体的想法,更多的是情绪。

selfie, 2015, aquarelle on paper, 10.5x15cm

selfie, 2015, aquarelle on paper, 10.5x15cm

PEACEFUL, 2016, mixed media on paper, 17x23cm

HAPPY, 2016, mixed media on paper, 17x23cm

李:说说你的童年。

于:我出生在北京羊坊店,不到一岁就被我妈送到了姥姥、姥爷家,农安县。那是我情感最深的地方,是东北的农村,大林子、土垅子、伊通河。土垅子上边可以走车,特别险。现在想起来,那是工业化之前短暂的美好,小时候那里经常断水,但还是觉得特别美好。后来上小学的时候,又回来北京,住在西北三环的角上,那时候三环周围是苗圃和鱼塘,还有稻田。

李:美好的是什么呢?你刚刚描绘的场景,也是我很期待看到的,你的内心世界。

于:我觉得那时候,有一种温情,我记得中学学过“归去来兮辞”,当时心里想的就是东北的农村。

李:还能背出来么?

于:……农人告予以春及,将有事于西畴……。有一种土壤很舒服的感觉,春天来了,土壤很暖和。我最后一次见我姥姥、姥爷的时候是2008年,农安也大变样了,板子楼,大马路,比长安街还宽。

CITY, 2015, mixed media on paper, 17×20.5cm

李:这种建筑和自然的冲突,是什么时候开始的呢?

于:可能早就开始了吧。只不过我小的时候没有注意到。

CITY, 2015, mixed media on paper, 17×20.5cm

CITY, 2015, mixed media on paper, 10.5x15cm

李:你描述的很感人,是一种人和自然相处,相对更融洽的感觉。你除了感受到温情,可能也会感受到别的情绪吧。我现在明白了,这对你的艺术创作有一定的影响,比如说你陶瓷类的作品,你对手工感的执着,或者是纸面的作品也是这样的。还有你的长卷作品,这种大风景。

于:是!我大舅总骑摩托车带我溜达,我记得我在东北的草甸子上,看到过龙卷风。

![]()

LIGHT LAND, 2019, mixed media on paper, 70x568cm

SUMERU 须弥山, 2017, ceramic, 30x30x19cm

TUNNEL 隧道, 2017, ceramic, 26x38x27cm

GARDEN OF WATER 流水花园, 2021, ceramic, 23x32x26cm

GARDEN OF DIGIT 数码花园, 2021, ceramic, 19x30x29cm

你在艺术创作的时候撒谎了

—— Valérie Favre

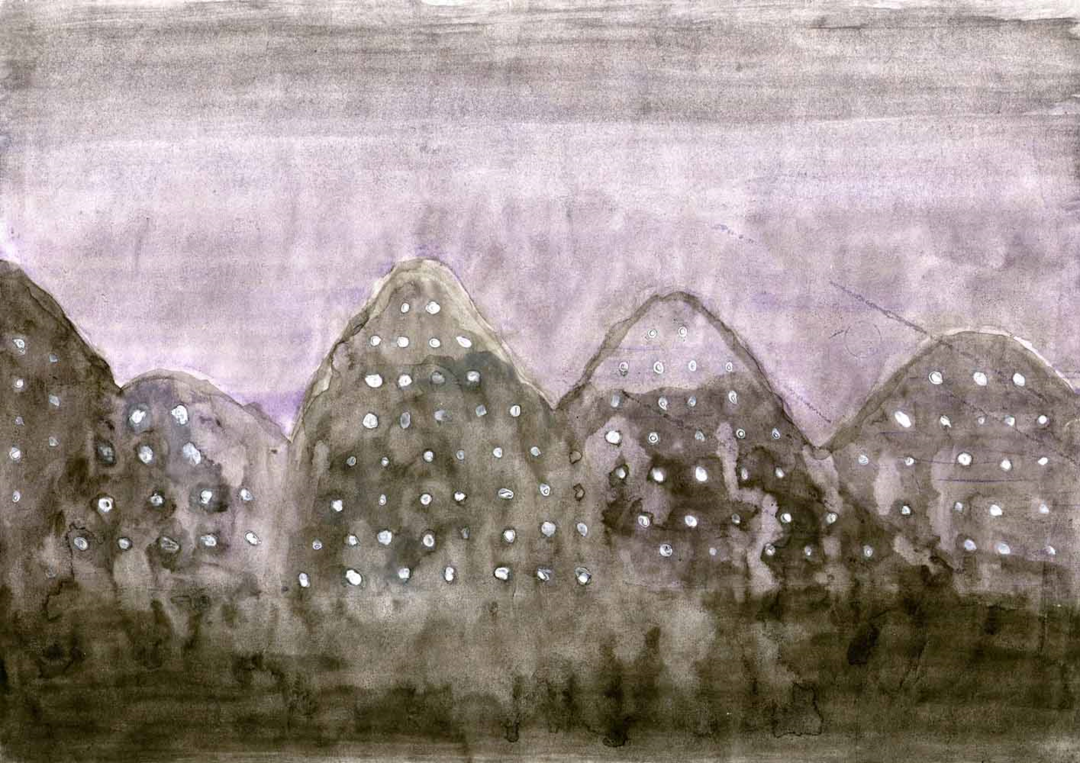

CAVES 洞穴, 2015, mixed media on paper, 30x21cm

李:这奠定了你的一种文化背景,还有另一个文化背景是你在德国的生活。你想要进行艺术创作,有想要表达的东西,促使你来德国吗?来到德国之后,促使你走上艺术的道路吗?

于:我在中国是在北外学的日耳曼语言文学,就是学德语。当时在北京也想学艺术啊,学过艺考,但是最后放弃了。我当初学艺考的时候挺接受不了每天画茄子和石膏的。让我最终做决定不在中国学美术的原因是,我高中的时候在央美看了一个展览,当任的校长做的,展览题目叫“超越杜尚”,现在想起来有种“超英赶美”的荒谬感,而且你为啥不超越一个同时代的人呢?这种后殖民感,让我很不舒服。美院院长的文化传承和杜尚的文化传承,其实是两条线,不能说谁超越谁啊!

我继父是德国人,我可能对德国也不是完全陌生,就决定了来德国学美术。来了德国之后,我有一种很强的乡愁,当然这种乡愁我在中国的时候也有。挺有意思的是有的中国艺术家评论我,说我很西方化,很观念;我的德国同学倒是一直说我在画长卷,用中国墨,比较东方。或许是这样的吧,我的身上有一种文化冲突。

我要特别感谢我的教授,柏林艺大的教授,她对我的帮助让我觉得不虚此行。她没教我技巧,而是教我一种心法,在艺术创作的时候怎么自由,怎么获得快乐。

李:她叫什么?

于:Valérie Favre。

李:哪里人?

于:瑞士人,来自Neuchâtel。

李:在自然中长大的人,比较容易获得和天地、自然的不期而遇,或不自觉的相遇。有人一出门就是自然,大湖,阳台上看出去就是雪山什么的。所以她能给你讲这些,而且你能接收到这些信息,也与你的童年机遇有关。

于:这真的是缘分。我们班很多同学不仅接收不到教授想传达的信息,甚至有点接受不了她的方式。

李:为什么?

于:因为有时候她会非常直接的说:“你在艺术创作的时候撒谎了”,或作出严厉的批评。她在我上学的早期,对我也这么说过,当然也不只是对我这么说。有的同学就受不了。

李:你们也可以跟她开玩笑,说帮她把手机扔了。可能你们没体会到她的玩笑,因为有的人是绷着脸,一本正经的胡说八道。

于:她是有点这种感觉。我能感觉她的生理状态和大多数人不太一样。

归喧扫庭尘, 清光夜煮雨 (BOIL THE RAIN), 2018, mixed media on paper, 21×29.5cm

李:她说得太重了,我想她的意思可能是你没能表达出你的内心。

于:对,是这个意思,她想表达的应该是问,你为什么要学这个人,为什么要模仿那个人。

李:可以理解,学生们可能觉得特别委屈:“我也挺真诚的,为什么要这么说我(笑)。”那这说明你的教授可能也不是特别善于表达。

于:这种表达方式是一个欧洲特性吗?

李:因人而异,我不会把这种表达方式,归结为欧洲。

于:我感觉好像这边有很多人说话膈了巴应的。

李:都是可以训练的,我小时候练的就是怎么把人一口噎死。相声啊段子啊,或者用一种很绕的方式让人尴尬。这都是训练,因为人们交流的平常方式,是不会这么说话的。我想你的教授要不然就是经过训练的,那种逗你玩的,要不就是某种症状。

于:我以前从没往这个方面去考虑过。她从没有秽语,就是表达方式比较激烈。比如说她跟我说过,说我的某个习作她下周上课不想再看到了,也不想让我再看到了,再看会对我产生负面的影响。她最后说:“要不这样吧,你要是自己不忍心,我来帮你把它扔了。”

我能让人体会到这个世界中的一些细节,真实的细节。

—— 于朋

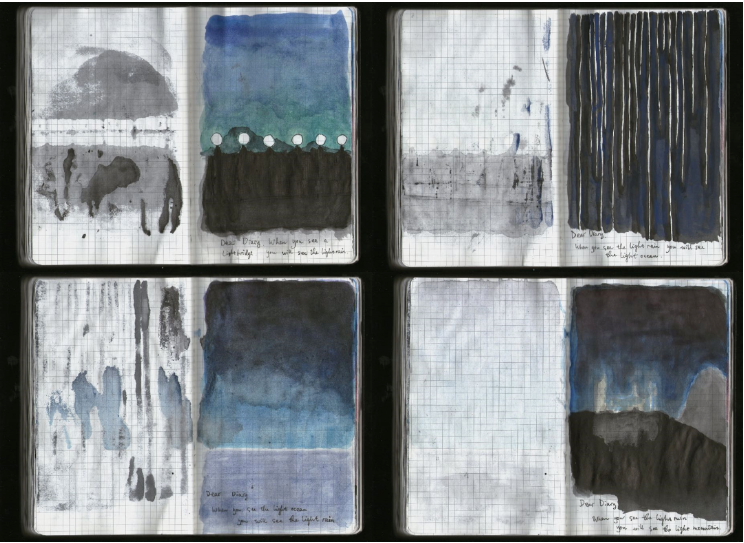

你看,有了电,但是生老病死之苦不减,from the series “diary”, 2015

李:再聊一下你在北京的大学,说说你的画和文学的关系。你之前是学日耳曼语言文学的。我认为学语言是从文学入手的。我看你的雕塑、绘画,叙事性非常强,甚至你的一些偏抽象的作品,也有很多叙事性。其实你的作品,没有什么是不叙事的,因为你的逻辑思维就是这样的,这是一个学文学的人,学语言的人的正常的逻辑思维,我不觉得你是一个观念艺术家,你的作品非常讲究表述,措辞。

于:你真的挺了解我的。你看我比很多同行看得深。北外德语系有三个方向,一个是语言学,一个是翻译,一个是文学方向。我选的是文学方向。我觉得语言比文学要更广泛一些。文学是讲故事的技巧,怎么把一个故事结构起来的技巧吧,怎么讲的美,讲得人爱听。我觉得我在我的作品里是想讲故事的,我能让人体会到这个世界中的一些细节,真实的细节。我从2011年在柏林艺大入学,到2015年都不开窍,一直在模仿别人,模仿某种话语,某种口气,听起来很聪明的口气,然后我很痛苦。我觉得这不是真正的叙事,不是真实的故事。我反正不能理解。

李:有的人经常会对看不懂的东西更着迷,会死磕。比如说我小时候看尼采,完全看不懂,但是我翻过好几遍,就是试着去探索所谓的最高深的哲学路径,其实是一塌糊涂,也很好玩。有的东西虽然看不懂,但还是能形成一种模糊的框架,我觉得对我之后想问题,其实很有帮助,甚至帮助我训练说话。我会把这种东西,跟相声或段子等同起来,后者的训练是往诙谐的方向去的,前者的训练是往更绕的、更模糊的方向去的,但是同时又是为了能让人把意思搞清楚的目的。我想问的是,你怎么叙事,怎么讲故事的?

于:我先是放弃了刚开始的那一套,然后再慢慢的体会我叙事的能力和方法吧。我觉得我有一个开窍的过程,也挺有意思的。2015我休学了一年,因为过敏,鼻窦里张了囊肿,囊肿大到塞满了鼻窦,压迫血管,然后做了个手术。休学的期间我没怎么上课。那期间有一次去国王湖旅行,以前没见到过这么美的风景,一个高山湖,湖的一侧直接连着天。当时我一下子觉得自己此前一直陷在某种被设定好的环境里,一下子就有点明白了。然后我开始画了一些有日记性质的小稿,从那时开始我试着讲故事,不全是我自己的故事,但是会用“我”的口吻,我假装我是某个人。比如说我有一张小稿上面写“她说,在大麦田中有巨大的大麦田”,画的是一片大麦田里高出来一撮大麦,我是在假装我是一个大跃进时期的某个县委书记。

她说:大麦田中有巨大的大麦田,from the series “DIARY”, 2015

李:你为什么用这些角色和故事呢?在一片德国的风景里,怎么想到大跃进呢?

于:当时我有点脑子过电的感觉。比如说我还画了一个小稿,就是受到了在山里雨后日落的景色刺激。当时那种橙红的颜色,在雾气中,像染了色的气凝胶,像果冻一样。我的意思就是当时感觉到了某种自由,某种不受限制的,表达的自由。这其实跟政治无关,跟生存状态有关。我感觉我能理解很多事情了,越理解越觉得荒谬而有趣。我突然能想到很多可以表达的,可以讲述的故事。不管什么事都可以有很多“诗意”。我教授老说这个词儿,德语叫Poesie,虽然这个词好像现在容易被嘲笑。

既见光桥,则见光雨

既见光雨,则见光海

既见光海,则见光墟

既见光墟,则见光山

when you see a light bridge, you will see the light rain,

when you see the light rain, you will see the light ocean,

when you see the light ocean, you will see the light ruin,

when you see the light ruin, you will see the light mountain,

from the series “diary”, 2015

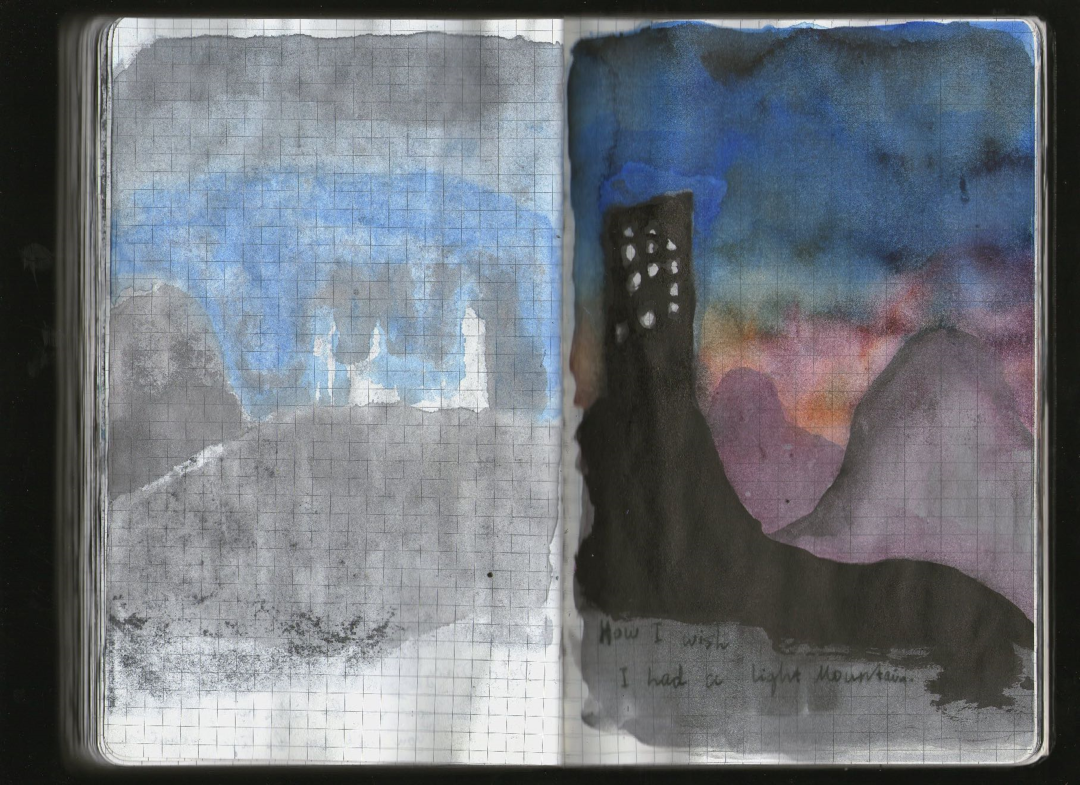

愿见光山 how I wish I had a light mountain,from the series “diary”, 2015

1. you missed your chance today, you little stupid fool.

2. mom, I know it’s hard to accept, but I think she is the girl.

3. mom, this is your grandchild.

1. 你别想得美了,你这个小王八蛋。

2. 妈。我知道这有点难以接受,但是我找到了一生所爱。

3. 妈,这是你孙子。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除