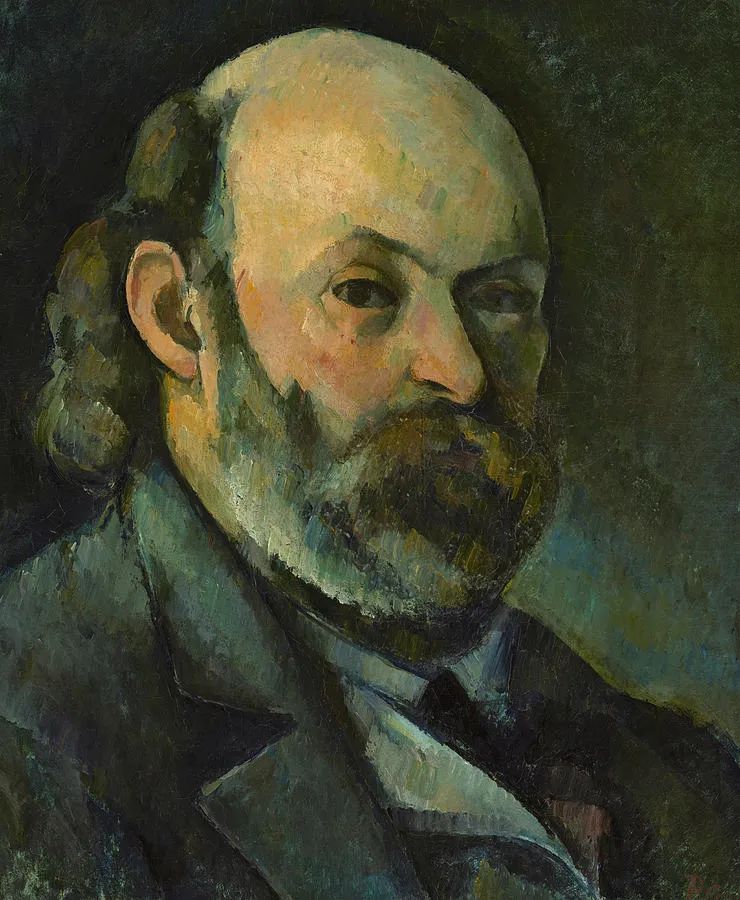

塞尚,《自画像》,1875年,巴黎奥赛美术馆藏

二、塞尚的笔触

笔触是指画笔接触画纸或画布的痕迹。最小的笔触是一个点。当笔触较为宽阔时也可以形成一个面。当笔触较长时,便构成线。而当笔触形成有规律的运动时,便是书写。我如此简洁地说明这些术语,与其说我是在界定它们,还不如说是在做一个最为方便的解释。

笔触具有独立的审美价值,不隶属于它所刻画的对象。这个我要重点讲一讲,我认为这恰恰是弗莱从中国学来的东西。当时习惯了看古典绘画的欧洲观众很讨厌暴露在外的笔触,他们认为那是没有完成的绘画。而画没有画完就展出,是对他们智力的污辱。因此,20世纪初欧洲观众对笔触的厌恶,以及弗莱对笔触所进行的辩护,最能够反映出弗莱等人的现代主义美学观的革新之处。在弗莱看来,笔触可以表现许多东西,例如艺术家的性格、气质、用笔习惯、神经性的某些动作,都可以在笔触里得到揭示。(注释1)

让我们先来看罗杰·弗莱对塞尚《高脚果盘》笔触的分析。塞尚这幅画的笔触很有规律,也就是从左下方至右上方平行排列的小笔触,形成了一个很有次序感的画面。请注意这是塞尚19世纪80年代的作品,也就是他风格形成期的作品,到了80年代后期,特别是90年代后期的作品里,他暴露笔触的程度就大大越过了谨慎的边界,形成了或阔大生拙,或跳跃跌宕的大面积的笔触。

笔触问题,特别是19世纪末和20世纪初欧洲现代绘画中的笔触,学院派画家、正统的批评家、普通公众对它们的诅咒,以及先锋派画家、批评家和美学家对它们的辩护,足以写一篇长篇论文,甚至单独写一本书。对此问题深有感触的罗杰·弗莱,在谈到由笔触构成的画面的物质质地时,曾经这样说:

没有哪个绘画问题像物质质地那样让公众百般挑剔。这种挑剔有强大的偏好,有时可以凌驾于艺术家之上。因此,杜奥(Dou)和凡·得·维尔夫(Vander Werff)的画那种光溜溜的表面,是为了适应一种蒙昧的鉴赏需要而加以绘制的。一般而言,荷兰画家被局限在最后加工完成的虚伪表面上,而不敢使用更有表现力的方法。正是这一点使得伦勃朗成为出类拔萃的典范。因为正是伦勃朗,在其晚年揭示了物质材料的充分表现潜力。对他来说,没有什么东西是惰性的,相反,材料为观念所渗透,并仿佛为观念所极化,因而画面上的每一颗粒子都变得灵动起来。(注释2)

我认为,这里涉及弗莱对塞尚等人大胆暴露笔触的辩护策略:一是追溯到欧洲的老大师,特别是晚年的伦勃朗,以便证明塞尚等人大胆暴露笔触的做法并非野狐禅,而是欧洲绘画中久已有之的传统;二是借用中国的画学思想资源,以便证明在中国那样一种有着极其古老而悠久、成熟而老练的绘画传统中,画家们是如何重视笔法的。这一点在此处或许不太明显,但是在其他语境里,弗莱多次提到中国书法和绘画,应该是清楚无误的标记。(注释3)

在将塞尚的笔触问题追溯到伦勃朗时,弗莱没有举例说明。有一张伦勃朗的《自画像》(Self-portrait)的局部(图15),我认为特别有说服力。我们可以看到伦勃朗再现他自己晚年那张饱经风霜的脸,沟沟坎坎,各种皱纹,还有老年斑等等。伦勃朗在这里面暴露了非常清晰的笔触。不过,他所暴露的笔触(作为形式的肌理效果)与他所要表达的主题(他那饱经风霜的脸),是合二为一的。换言之,形式和内容在这里是统一的。我们还不能说伦勃朗是为了暴露笔触而暴露笔触。

图15 伦勃朗,《自画像》局部,1659年,伦敦国家美术馆藏

但是,伦勃朗还画有大量素描和速写,很多西方观众并不认为它们是“作品”,而认为那只是习作,是未完成的东西。不过,在许多中国人的眼光看来,它们是十分精彩、高度完成的作品。例如眼下这一张速写《一个熟睡的年轻女子》(A Young Woman Sleeping,图16),伦勃朗以高度灵巧而又快速的即兴风格,画出了整个人物的总体形象,以及包围着她的整个氛围。尽管只是寥寥数笔,我们却可以看到那闭着的双眼的眼窝阴影,以及落在额头上的高光,对比非常强烈。我们惊讶于他用笔之自如、大胆,但是,连这个女子趴在什么地方睡着了我们都不知道,因为伦勃朗根本没有具体刻画那个地方到底是床还是沙发。这时候的伦勃朗,主要关心的显然已经不再是精确地再现这个熟睡的女子,而是要表达他对于这位熟睡女子的感情,以及他自己迅速捕捉这一形象的技能及其过程。

图16 伦勃朗,《一个熟睡的年轻女子》,1654年

观看伦勃朗的这类速写时,我总是十分激动,希望有朝一日能从中国学者的角度写一篇文章,而这种中国学者的眼光可能不是西方人能够拥有的。不过,稍后我就发现,那其实也不用写了,因为他们早就已经写出来了。哈佛大学艺术史系的西摩·司立夫(Seymour Slive)教授,在他一本关于伦勃朗的素描的书里写道:

现藏于大英博物馆的《一个熟睡的年轻女子》,普遍被认为是这位大师最优雅的素描之一。他灵活运用毛笔,以强有力的笔触和无与伦比的简洁,暗示出他的模特的形式以及包围着她的大气氛围。这件素描是完全用毛笔画出的,这在伦勃朗那里也是罕见的技术。用西方人21世纪的眼光,看看这张纸的下面部分那些宽阔的、水墨淋漓的笔触,很难不让人联想到——哪怕有那么一刻——人们所知的中国和日本的书法家或是杰出的抽象表现主义者们那些最优雅的作品,它们给人一种绝对自发、与此同时又完全掌控的印象。(注释4)

为什么要用西方人21世纪的眼光来看?他的意思可能是,换成20世纪的西方人,他们或许根本看不懂这类素描或速写。只有经过20世纪下半叶整个西方对中国和日本书法的重新认识,以及对抽象表现主义作品的接受之后,他们才能赋予伦勃朗的作品以新的意义。那就是他后面接着说的,这类作品给人一种绝对自发而又完全掌控的印象。

原本绝对自发和完全掌控是一对矛盾。你想要做到绝对自发,就可能变得不可收拾,比如我让你画一张画,你画我正在做讲座的样子,你想完全自发地完成,那就很有可能变得不可收拾。但是,假如你放弃自发,想要做到完全的掌控,规规矩矩地画,那又有可能变得战战兢兢、反复经营、匠气十足,没有任何生动性可言。所以这是一对矛盾,在西方,也只有晚年伦勃朗这样的大师才能解决这对矛盾。

然而从中国画家的角度来说,自发也好,掌控也好,恰恰是不成问题的。中国古代的绘画思想强调,画家在作画的时候必须完全自发,不能涂涂改改,反复修缮。但是,这种自发性又是建立在他从小就接受的书法和造型的长期训练之上。因此等到他创作的时候,他就能做到胸有成竹、一气呵成。我觉得司立夫教授的这个例子,显示了东西方艺术思想交流的一个成功的范例。

我刚才讲到《高脚果盘》时,其笔触还是比较含蓄的,但是到了塞尚的晚年,他在创作其家乡的圣维克多山时,面对同一个母题反反复复画了几十张。这个主题对他而言充满了寓意,因为圣维克多意味着“胜利”,塞尚要证明自己最终取得了胜利。尽管他年轻时两次被巴黎美术学院拒之门外,绝大多数年份都落选沙龙,他参加的印象派画展上的作品遭到媒体最猛烈的攻击,他生前几乎默默无闻,晚年隐居老家艾克斯,成了一个路上的小孩子向他扔石子的怪脾气老头。但是,塞尚说过,他要用一个苹果撬动巴黎,他还坚信,他距离上帝的应许之地——这里不妨理解为使他不朽的艺术史地位——已经不远了。因此,圣维克多山既是其家乡情绪的表征,也是他最终获胜的象征。在他晚年,我们发现他描绘的圣维克多山,乍一看你不知道他在画什么,只是一块块色彩斑斓的马赛克。你要往后退五到十步,才能看出来原来他在前景里画了很多树和建筑物,中间是一片原野,用土黄色和绿色代表田野和植被,背景是圣维克多山(图17)。

图17 塞尚,《圣维克多山》,1902-1904年

图18 塞尚,《洛维的花园》,约1906年

这里有一幅未完成的作品,通常命名为《洛维的花园》(The Garden at Les Lauves,图18),不过,在我看来,它画的其实还是圣维克多山。1902年塞尚在洛维买了一方土地,在那里建造了新的画室。从他的画室,特别是花园,可以远眺圣维克多山。在这里,你可以发现塞尚是如何用一些最为简洁的色块,确立眼前风景的基本调子的。你会发现他有时候仍有些书呆子气,他的绘画经常是二等分,或是眼下的差不多三等分(前景、中景和背景),而这是一种极容易造成呆板的构图。不过,这既体现了他执拗的性格,也体现了他总能想方设法挽救画面的智慧。这张画没有完成,但不是观众在暴露笔触意义上所说的“未完成”。可能的原因是,塞尚在作画的时候,发现天气突变、光线骤暗,他就无法再进行下去,因为光线的变化意味着色彩关系的全盘改变。但是,正是塞尚这种真正意义上的未完成,给了我们一个明确的概念,塞尚是如何以寥寥数笔来确立一片风景的基调的。也让我们对于塞尚如何把握他眼前的母题这一关键问题有了一定的认识。这令人想起毕加索后来说过的话:“丁托列托要在每一寸画布上都填满颜料,一幅画才算完成。而塞尚,他的第一笔落下后,整件作品就已经在那儿了。”毕加索的话乍一听不易明白,但是你仔细想来,就能理解其中的奥秘:的确,塞尚第一笔落下之后,就知道如何落下第二笔。所以,他的作品总是步步生发而出,这有点像中国古人所说的“道生一,一生二,二生三,三生万物”。塞尚对大自然的基本看法,与中国古人的自然观之间的关系,是我第六讲的要点。这也是我非常期待的一讲,因为,我将在那里投入一个全新的、尚未被探索的领域。

弗莱之外,夏皮罗等艺术史家对塞尚绘画中的笔触问题,也多有论述。其中有一段说明,我认为最能代表夏皮罗对塞尚绘画的总体定位——位于具象画与抽象画之间——以及笔触在塞尚绘画中的地位问题的看法:

(塞尚的画)位于老式的画,那些忠实于令人惊讶或美不胜收的对象的画,与现代“抽象”类型的画,一种不再现任何东西的有色笔触的动态和谐的画之间。他所画过的现场照片显示,他是如何坚定地维系于他的主题;不管他对细节的处理有多么任意,他的任何风景画的主要方面,显然是他所画的那个地方的图像,保留了它们无法界定的精神。不过这个视觉世界并不是简单地再现在塞尚的画作中。它是通过色彩笔触的再创造,其中有许多我们无法将其与一个对象等同起来的笔触,但又是整体和谐中不可或缺的。(注释5)

夏皮罗在这里说了三个主要意思:一、塞尚的画介于传统具象画与现代抽象画之间;二、他的画尽管充满了细节上的任意性,总体上却非常忠实于母题;三、塞尚的绘画不是简单的再现(或照相式的写实),而是通过色彩笔触的再创造。第一点关乎塞尚艺术的总体定位(夏皮罗的这个观点后来为他的学生乔纳森·克拉里所继承);第二点关乎塞尚画作与其母题之间的关系(这一点夏皮罗基本上得自罗杰·弗莱,以及那些用照片来研究塞尚风景画的洛兰和雷华德);第三点特别强调了笔触作为中介(在忠于母题与自由发挥之间)在塞尚画作中的作用。特别是“它是通过色彩笔触的再创造,其中有许多我们无法将其与一个对象等同起来的笔触”,说明塞尚绘画中有许多笔触已获得相对独立的价值,无法把它们与对象等同起来;然而它们“又是整体和谐中不可或缺的”,换言之,笔触不完全是为了再现对象,而是营造画面和谐的需要。这里尤其值得注意的是夏皮罗突出了塞尚笔触不同于对象的自由运用。

在弗莱和夏皮罗之后,几乎没有一个塞尚研究者没有讨论过塞尚别具一格的笔触。一些形式分析的大家,例如马丘特卡,主要就是依据塞尚的笔触,来讨论塞尚绘画风格的发展:

此书是对塞尚将其母题转化为油画的方法的研究。我将我的讨论置于其风格发展语境中——“有胆量的精力”(couillard sinews)、画刀痕迹、早期准砖块(bricklike blocks)、后期平行笔触,最后的块状——不过这个序列没有塞尚如何运用他的发现以及他运用它们获得了什么来得有趣。(注释6)

换言之,马丘特卡并没有将塞尚的风格发展划分为“有胆量的精力时期”“画刀时期”“早期准砖块时期”“后期平行笔触时期”和“最后的块状时期”等等,这说明笔触是塞尚画风发展过程中的一个重要元素和易于辨识的区别性特征,但是仅有笔触尚不足以对塞尚风格发展做出充分的说明。

下面我将结合罗杰·弗莱、劳伦斯·高文(Lawrence Gowing)和帕维尔·马丘特卡的研究,对塞尚绘画风格的发展做一个简要的总结。请注意笔触在其中所扮演的关键角色(尽管不是充分的角色):早期(1860—1871年)、印象派时期(1872—1876年)、个人风格形成期(即建构性笔触时期)(1877—1884年)、成熟期(1885—1895年)、晚期(1896—1906年)。

在早期(1860—1871年,图19与图20),塞尚没有接受过严格的绘画训练(尽管在他老家艾克斯他上过素描学校,刚到巴黎时也参加过免费的Swisse 画室的学习),却几乎无师自通地发展出一种早期风格,即总体而言孔武有力的浪漫主义和表现主义风格(包括了“有胆量的精力”、深受库尔贝影响的画刀技法和早期准砖块等画法)。这在以下他的自画像和风景画中可以清晰地看出:总体而言大刀阔斧、浓墨重彩、不顾一切的画法。(注释7)威廉·鲁宾认为,塞尚早期风格的成就被低估了,事实上即使没有后来的风格发展,塞尚的早期作品也为后世的表现主义奠定了基础。(注释8)

图19 塞尚,《自画像》,1866年,私人收藏

图20 塞尚,《道路》,约1871年

在印象派时期(1872—1876年,图21与图22),塞尚跟随印象派画家毕沙罗在户外画风景,接受了毕沙罗按部就班的画法,也就是以较小的笔触建立体块和空间,但他个性强烈,即便在印象派时期,他的风格跟毕沙罗也有明显的区别。例如强有力的画面结构感,较少受到大气透视的干扰,较强的物体轮廓和结实感。福西永在谈到塞尚70年代早期(塞尚早期风格与印象派风格的过渡期)风格时这样描述他的笔法:“他累积油彩,以异乎寻常的热情混合或磨碎它们,从最厚重的色彩到最细微的色调变化;有时他的笔触追随着形式的感觉,有时则是一种长长的斜线,但总是带有沉郁、丰富的颗粒,以一种精力旺盛的轻快加以造型。”(注释9)

图21 塞尚,《自画像》,1875年,巴黎奥赛美术馆藏

图22 塞尚,《奥维的风景》,约1873年

个人风格形成期(1877—1884年,图23与图24),最显著的特征是所谓建构性笔触(constructive brush stroke)或平行笔触(paralleltouch)。无论是人物肖像、静物还是风景,塞尚总能把它们画成一种整饬有力和拥有强有力秩序感的画面。这时候的平行笔触几乎成为他的签名式,也是他在一段时间里颇感自豪的他所拥有的“小小的感觉”。正是这点小小的感觉,他觉得十分珍惜,也唯恐有人模仿或抄袭。他多次跟朋友谈及高更正在“偷窃”他的这一画法。

图23 塞尚,《自画像》,1879-1885年

图24 塞尚,《沿路的房子》,约1881年

塞尚绘画风格的发展并不是所有画家都必有的现象(毕加索可能是例外),但在塞尚的艺术中,他一生事业的发展与其个性及画风的成熟之间,似乎存在着比任何其他画家都更为明显的联系。当然,人们较难确定一个具体的日期,一则因为塞尚的作品很少有确定的创作日期(而根据风格特别是笔触来系年,则很有可能导致循环论证),所以,艺术史家们对于这一点的复杂性也有清晰的认识。例如马丘特卡就指出:

在风景中使用平行笔触,走到这一步的过程也许永远不可能彻底弄清楚,因为对他的画作的系年总是保持在或然状态。我们可以将他的风景画安排成一个序列,暗示着某种平顺的进步,但是我们却在回避实质问题。也许可以确定地说,19世纪70年代末,他的风景画致力于通过不同的手段来组织画面——其中包括某种平行笔触。(注释10)

他特别提到:

在探究过他的早期阶段后,我们已经看到其起源是复杂而又不平均的。因为它在不同的时间、不同的画种中发展,它不是一种单纯风格化的变迁,而是一种有目的的演化。它最初在叙事作品中发展,在其他画种中则滞后,而有关叙事作品的性质的某种东西促进了它的发展,有关其他画种的性质的某种东西则推迟了它。(注释11)

为什么塞尚的平行笔触最早出现他的叙事性(和想象性)的作品里?我认为这个问题对于理解塞尚这类作品在其全集中的作用非常有帮助,对于中国画在宋元以来的发展(即总体而言已经放弃直接面对母题和模特,而是成为某种想象性的建构和安排)的自我理解,也弥足珍贵。一个很容易解释的原因是,因为不再直接面对母题和模特,塞尚就没有借以制约其自由冲动的外在因素,这时候,平行笔触就成为某种方便之门。在这一点上,我赞同马丘特卡的观点,不同意里夫或高文的观点。(注释12)

塞尚后来关于笔触的谈话,当他回忆说那是他小小的感觉、他观看事物的方式(一种被高更“偷走”的东西)的时候,他可能意指作为一个整体的视觉,不过它们暗中都倾向于风景。再后来,当他说他通过他的后期风格——根据和谐法则施加色块的方法——“观看”大自然的时候,他指的只是风景:只有在风景里,色块才能最好地实现再现的目的。这两个说法对于想象工作中的画家来说都是有用的隐喻——选择一个场景,预测他将如何描绘它——不过它们并不是对视觉本身的精确描绘。视觉事实上是独立的,塞尚也承认这一点,当他将视觉描述为一种与思想一起发挥作用的东西的时候:

画家身上有两种东西,眼睛与心灵;每一种都应该帮助另一种。画家应致力于它们的相互发展,眼睛观看大自然,心灵遵循有序感觉的逻辑(the logic of organized sensations),后者提供了表达手段。

一个既定的笔触因此成了对视觉的深思熟虑的回应,而视觉则成了限制那种笔触的终极伙伴。(注释13)所以,当不受视觉限制的时候,中国文人画很快就演化成笔墨的自由嬉戏,西方现代主义绘画也很快就进入抽象主义、表现主义和抽象表现主义。

成熟期(1885—1895年,图25与图26),我们无法弄清楚塞尚为什么放弃平行笔触。也许有两个理由:一是他担心他的这种过于明显的个人风格,很容易被他人模仿或抄袭;二是他害怕自己被这种个人签名式的东西束缚住,不断地自我重复。因此塞尚成熟画风的一个明确标志,便是他的签名式消失不见了,笔触变得更为灵动而自由,赋彩则变得更为老练而成熟。

图25 塞尚,《手拿调色板的自画像》,约1890年

图26 塞尚,《热德布芳庄园与农场》,1887年

值得注意的是,除了某些很少的特殊情况,塞尚几乎从来不会为了某种笔触而采纳某种笔触,它们总是服从于某个更高的目标:

塞尚的笔触总是实现目的的手段,而这一目的总是一种完美整合的构图, 笔触只是它的诸要素中的一种;色彩的平衡是另一种,空间中的运动则是第三种。(注释14)

事实上,正如马丘特卡所说,这是塞尚技术令人艳羡的成功之处,他获得了一种丰富的色彩,却不需要返回到印象派那种不断累积个别点子或短线的方法:他的笔触从一开始就十分清晰,被施加于同样清晰的群组中——而这倒过来又保持了它们的独立性,甚至在它们的色彩紧密相连的时候。塞尚实现了一种整体的统一性的罕见的感觉,与此同时又保留了各个部分的清晰性。

最后,至少从成熟期开始,人们似乎已经有把握地说:

明了塞尚之后的艺术史的人们,会一再发现他位于这部历史的顶峰。甚至在简单的头像中,他的画作也总是在笔触上连贯一致;而在更复杂的画作中,他的头像就会适应范围更广的图式。但是,假如人们将现代性理解为某种签名式的风格,以及画面和建构的首要性,那么,塞尚的画作并不是这样。他寻求再现与构图之间的平衡,而这种平衡能带来某种张力,即画作在与观众交流。(注释15)

塞尚的晚年风格(1896—1906年,图27与图28)很难一概而论,不过总体而言,它以一种更为自由而奔放的笔法为特征。笔触变得更为阔大而有力,早期孔武有力的精力似乎又回来了,中年的理智和克制不再抑制其爆发的创造力,但在具体的笔触上不再是早期并排的砖块状笔触,而是叠加的马赛克(不过我觉得我的形容词“鱼鳞状的”似乎更精确,因为它们是某种像鱼鳞一样嵌入和叠加的东西,而不是并排的马赛克)。

图27 塞尚,《戴帽子的自画像》,1890-1894年

图28 塞尚,《河岸》,1904-1905年,私人收藏

在这里,我认为有必要再一次提醒读者注意,笔触并不能从塞尚画作的整体性中独立出来,这一点非常重要。或许在20世纪初,当罗杰·弗莱还要为塞尚等现代画家作品中的笔触进行辩护的时候,他将笔触问题单独拿出来讨论是非常明智的。但是,在经历过20世纪上半叶整个现代主义艺术运动,以及20世纪下半叶对中国和日本书法的重新认识,还有对被称为“抽象表现主义”的画家们的作品的全盘接受以后,人们已经不需要再来强调笔触的重要性,并把笔触问题理解为艺术家的书写或签名。这里,我想再次援引马丘特卡。我认为比起弗莱来,他的处境要优越得多:他已经无须再为塞尚辩护,只需要更为精细地观看和研究塞尚的作品!所以他说:“我意识到我反对过将笔触狭隘地理解为书写,理解为一种标志着一个画家的风格发展的书写性习惯,但是我毫不犹豫将笔触视为形式,视为一种组织画面的有目的的手法。”(注释16)

最主要的是,马丘特卡已经获得了更为有利的视角,可以将塞尚的笔触问题置于一种整体性的绘画思维中来加以思考,例如:

我们必须假定在1890年左右,这种笔触是塞尚少量进展中的一种,一种新发现的和有说服力的建立体块的方法。色块可以通过彼此打断来创造深度:一块切入另一块的尖锐色块总会显得与观众更为接近,而由这些色块构成的序列似乎在空间中后退。在另一个五年里,团簇会采取不同的形式再现其他表面,把我们在这里看到的那种笔触演变为一个完整的系统。(注释17)

(未完待续)

注释:

1.Roger Fry, The Last Lectures, Bently House (London:Cambridge University Press, 1939), 22-23;并参见本人对弗莱关于艺术家的“感性”“徒手线”“书写”,以及“书法”的论述,均见拙著《图像与意义:英美现代艺术史论》,第69—74页。

2.罗杰·弗莱:《塞尚及其画风的发展》,第92页。

3.弗莱在《线条之为现代艺术中的表现手段》《最后的演讲录》等论文或著作中,多次提及中国书法和中国绘画,对此一个较为详尽的研究,参见我为《塞尚及其画风的发展》所做的大量注释,特别是第107 页,注释15,以及本人所写的长篇研究《罗杰·弗莱与形式主义》,载沈语冰:《图像与意义:英美现代艺术史论》,第27—95页。

4.Seymour Slive, The Drawings of Rembrandt: A New Study(Thames and Hudson, 2009), 73-74.

5.Meyer Schapiro, Cézanne, 9.

6.Pavel Machotka, Cézanne: Landscape into Art, 7.

7.我得简要说一说塞尚早期孔武有力的笔法和成熟期的建构性笔触的可能原因,尽管这肯定不是唯一原因。正如我们在前面看到的,塞尚激进主义的基础是他对厚涂法的强调,以及对更为宽泛的姿势性手法的运用,他肆意地加以运用来否定绘画完成度(或抛光)的既定准则。塞尚与《有面包与鸡蛋的静物》(Still Life with Bread and Eggs)相关的对抗策略,在一封给其朋友兼导师、无政府主义画家毕沙罗的信中表露无余:“(我们的)画作将使学院变得面红耳赤,愤怒而绝望。”除了画作本身,许多额外的评论确证了塞尚明显地奉献于进步艺术家们所喜爱对厚涂法的炫耀性运用。据来访的朋友里维埃和施纳伯(Riviere and Schnerb)所说,塞尚“表达了对常规作品的憎恨”,他承认他一直在为《大浴女》(现藏于巴恩斯基金会)工作了11年之久,因为他想“画得厚上加厚,就像库尔贝”。加斯凯记录了塞尚对大卫的光溜溜的画面的反感:“当它寻求卑躬屈膝、变成大卫光溜溜的表面时,画就消失了。(这对我来说是)多么令人反胃。”塞尚所谓的建构性笔触,也属于这种自我指涉和对抗的领域。因为塞尚在19世纪70年代后期开始建构其画面的平行的、呈对角线方向排列的笔触——塞尚油彩运用的签名式——特意用来否定学院派所规定的那种匿名的、均匀的油彩表面。参见Benedict Leca, ed., The World is an Apple, 49-51。

8.Gottfried Boehm, “A Paradise Created by Painting,”11-27.

9.转引自John Elderfield, ed., Cézanne:Portraits, National Portrait Gallery (London, 2017), 83.

10.Pavel Machotka, Cézanne: The Eye and the Mind, 88.

11.Ibid., 89.

12.马丘特卡认为:“假如是在这一年(1877年),至少大约是在这一年,在叙事作品里出现了平行笔触,那么,平行笔触最初是用在赋予画作以清晰的组织,因为这类画作没有可以依赖的视觉世界的结构。换言之,这种笔触最初是塞尚为其想象力赋形的方法。”而劳伦斯·高文在其论文《关于塞尚画风发展的笔记》(Lawrence Gowing, “Notes on theDevelopment of Cézanne,” TheBurlington Magazine, vol. 98[1956], 185-192)似乎既同意,也不同意这种观点。他提供了迄今为止关于塞尚画风演进及其年份的最有说服力的描述。不过他暗示塞尚的风格概括了一个既定时期的所有,或者至少是大部分作品;他所说的“1877年的风格”“1886年的风格”等等,充满了他的论文。在这种假设中,平行笔触属于“1877年的风格”之后、1879年的平行笔触的静物画之前,也就是说1878年,是塞尚在艾克斯和埃斯塔克度过的不愉快的一年。很难让人同意平行笔触发生于如此短暂的一个时间,而且他的论文暗示了风格与书写密切相关。不过他也预告了马丘特卡所讨论的问题,当他这样写的时候,“或许平行笔触最初用于强化画面的统一性,当这位画家习惯于依赖的那种直接的感觉不存在的时候”——这一说法当然与马丘特卡相同。但是马丘特卡认为,这需要一个较长时间段,以及更多独立的趋势,而不仅仅只发生在1878年这一年当中。所以,正如马丘特卡所说:“简而言之,塞尚对他直接研究的东西——与他想象的东西相反——的强烈反应,与这种分析性的手段(亦即平行笔触)互相竞争,而且大约有两年光景都处于这种竞争状态。”参见Pavel Machotka,Cézanne:The Eye and the Mind, 105。而里夫却指出塞尚发展这种笔触是为了帮助自己控制他那可怜的变调冲动(Theodore Reff, “Cézanne’s Constructive Stroke,” The Art Quarterly[1962],214-226)。他的论点建立在这种笔触在《永恒之女性》及第三版《圣安东尼的诱惑》的最早出现之上,这两件作品都是关于性狂欢或性诱惑的。不过他的论点还建立在将《永恒之女性》系于1875年这样一个过早的年份之上,也就是说,建立在将这幅充满了性色彩的画作的创作年代确定为远早于其他更为中立的作品之上,现在看来这早了整整五年。马丘特卡同意里夫关于塞尚想要在其作品中控制其幻想的说法;他也提出了一个类似的方式,当他强调塞尚对其材料的反讽立场的时候。但是,问题在于,这种平行笔触是否真是这种控制的一部分,或是这种笔触是在对某种纯粹视觉问题——例如出于画面连贯性的需要——的反应过程发展出来的。马丘特卡认为是后者;在平行笔触都是系统性地画出而不是一种姿势性的方式的每一种情况下,这种平行笔触在构图中都拥有一种清晰的功能

13.Pavel Machotka, Cézanne: The Eye and the Mind, 108.

14.Ibid., 119.

15.Ibid., 128.

16.Pavel Machotka, Cézanne: The Eye and the Mind, 156.

17.Ibid., 160.

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除