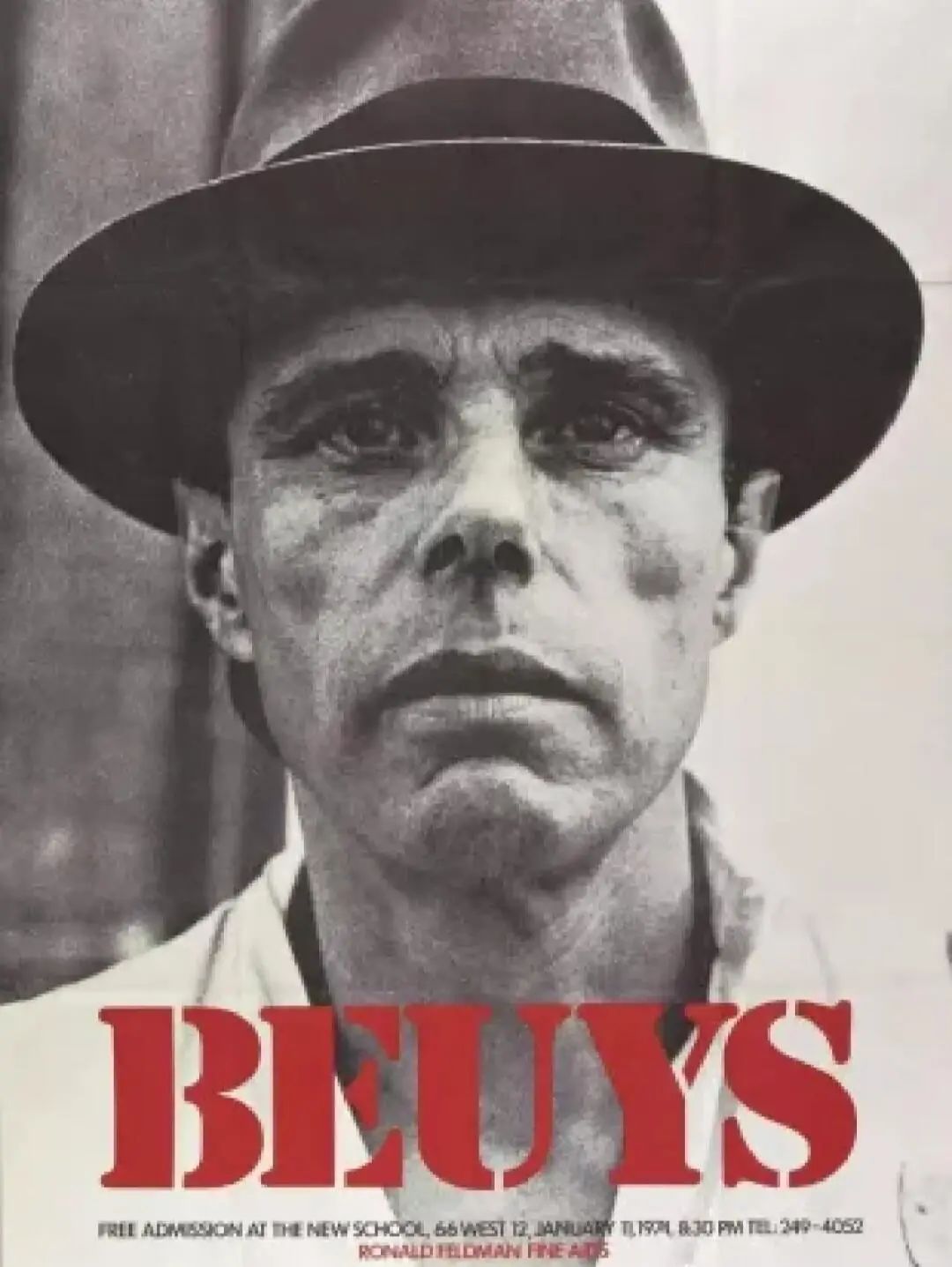

约瑟夫·博伊斯

——兼与阿多诺论艺术双重性的比较

三、艺术的“双重性”

——阿多诺与博伊斯的比较

在阿多诺那里,社会作为“不在场的整体”出现在艺术作品中,被艺术作品所中介。在阿多诺看来,艺术作品本身作为社会性的东西,拥有社会生产力和生产关系的形式,它内在于社会之中。但是它又没有社会生产力和生产关系的事实性,所以它又远离于社会之外,保持着“自主性”。艺术的双重性决定了其同时保有两个属性,这绝对不是简单的二选一问题。

对阿多诺来说,艺术既是又不是“在那儿的物”(that-thing-there),这对当代艺术来说尤为核心。“一方面,它拒绝诉诸于任何既定的艺术定义,所以只是个物;而另一方面,它也彻底将自身从任何社会功能上割裂开来,所以它不享用日常事务的一般连续体。”[17]博伊斯的艺术作品展现的多是我们平日司空见惯的东西,无论是油脂块还是大白兔糖纸,博伊斯将我们社会生活中平常之物摆进了艺术馆,打断了贡布里希意义上的“辨认”过程,迫使我们拓展习以为常的思维与知觉方式。博伊斯的艺术作品在形式上已经脱离了原有的生活现实。对阿多诺而言,“艺术品是事物的全权托管者,超越了支离破碎的交换关系、利润以及虚假的人类需求的影响”;[18]对博伊斯来说,所有的事物和物质,甚至包括每个词语、每个动作,都包含着将它们从日常目的和功能中解放出来这一因素。对博伊斯而言,个体做出的每个动作、说出的每个单词,都应该回到其本身的特性中被理解,这些都是博伊斯意义上的审美现象。这最终被博伊斯落实为“人人都是艺术家”的口号。

约瑟夫·博伊斯《没有玫瑰我们什么也不做因为我们无法再思考》

相较于阿多诺提出“艺术的双重性”,通过将狭义的古典艺术定义进行扩展,博伊斯在某种程度上其实将这种双重性普遍化了。博伊斯对其艺术作品中物质材料的选择非常谨慎。他的艺术作品选择的每一种物质都是有原因的。每种物质或者材料,都有其独有的特性,例如聚热性、黏性、易碎性。博伊斯会按照物质材料的特性来使用物质,每种物质在艺术作品中的“出现”并不仅是一种象征,它们都具有非常现实的作用。例如脂肪可以维系生命,毛毡可以保暖并且可以营造舒适的生活环境等等。同样,在博伊斯的行为艺术作品中,他的出场方式、他拿起何种物质、他往何处走去等所有他的行动都是经过慎重考虑的。[19]由于出现在博伊斯艺术作品中的物质或者材料已经与其现实社会中的功能和效用相远离;而博伊斯作为艺术家,他能够赋予艺术品全新的“意义”。由此,博伊斯的艺术作品也就具备了“艺术双重性”的特征,一方面远离社会现实,一方面又落入社会现实之中。

博伊斯一再强调他的艺术作品并非只具有某种象征意味,而是要真正去做一些实在的事。正如前文中提到的,博伊斯除了艺术实践,还从事社会实践。他直接参与社会实践是因为对博伊斯来说,追求“直接民主”(direkte Demokratie)是他所有艺术作品的源动力[20]。博伊斯所有的艺术作品,其中也包括他的公开演讲、对谈等,都是他的当代艺术实践。

“从艺术史来看,艺术作品的历史性努力已使其远离功利的社会的现实性,但有部分仍作为已成结构存在着。”[21]在博伊斯的艺术中,他赋予材料以精神,形成一种特有的单子式的艺术存在。“在阿多诺看来,这种努力在一个完全可把握的世界里无疑是越来越困难了,因为这个世界显然已经放弃了生产妄想症有效范围的终点,而有利于虚无主义。然而博伊斯并不这样认为,他对阿多诺所坚持的历史悲观主义持截然相反的观点。博伊斯认为所有的物体自身都蕴含着磁性、自然力和质量,物体又让自然力和质量抵抗。”[22]

约瑟夫·博伊斯《包》

四、教育、抵抗与变革——博伊斯的突破

阿多诺认为“艺术只有具备抵抗社会的力量时才会得以生存”[23],当代艺术在面对现代工业社会时,也更多呈现出一种“抵抗”的姿态。博伊斯的整个人生都在实践这种“抵抗”,并试图实现“变革”。

博伊斯本人最有辨识度的外貌特征就是毛毡帽,他永远戴着那顶毛毡帽出现在人们面前。由此,人们可以将自己同其他人区分开来并且有意识地将自己置于与周围环境相互对比的状态。博伊斯通过永久佩戴毡帽来确立自己独特的身份,来显现一种“抵抗”,通过这个最显著的外部特质将他与其他人区别开来。通过这个最为简单的方式,博伊斯不断提醒人们:我们每个人自身都具有创造潜能,每个人都有一个独特的身份。每一个有批判意识的公民都应该意识到自己身上具有的潜能,认识到自己是艺术家(博伊斯意义上),认识到自己有能力通过艺术来参与社会生活。与阿多诺的悲观主义情绪不同,在博伊斯这里,艺术不仅仅只是抵抗的力量,而是改善社会生活“唯一具有革命力量”[24]的手段。

当然,博伊斯的口号“人人都是艺术家”涉及每个个体,而要将这个理念传达给人们是有难度的。所以,回到博伊斯的社会雕塑理论来说,教育至关重要。阿多诺强调艺术品是人造产物,对博伊斯而言,这意味着学校中受教育的孩子同样是艺术品。博伊斯认为:人的塑造是后天形成的,并非天生。对博伊斯来说,教育的根本任务是让每一个个体的思想都有自我意识,“教育作为一种雕塑的形式。必须对人进行适当的教育,即对人进行锻造。人是可塑的,人具有延展性”[25]。而且,无论是数学还是化学,在任何学科中都需要强调艺术性的重要。只有能够让学生发挥自我创造力的教育才能实现对人的“雕塑”。博伊斯认为,与技术或者术语相关的都属于专业技术的范畴,现有的社会教育更多是一种对人的规训,而只有社会教育方式获得成功,才有可能克服当下社会政治和经济问题及其后果。

约瑟夫·博伊斯

博伊斯基于对艺术的全面理解形成了他的教育理念。博伊斯谈及他的教育目的:“有一天,大多数艺术系的学生们都会认识到自己并不适宜当一名艺术家(一般意义上)。但是,他们可以成为锁匠、家庭主妇或者工艺美术者。即便如此,他们在大学期间接受的教育也并不是没有用的。对我来说,更重要的事情是:有些学生在我这里学习了以后知道如何更好地去教育他们的孩子。而某些学生成为了伟大的艺术家,这对我来说却并没有那么重要。”[26]

而在当今这个时代,人们普遍认为:只要技术不断改进并且经济无限增长就能实现改善文化生活的目的。同阿多诺一样,博伊斯也认为人们生活的世界同样也是操控人们的体系。而当下控制这个世界的操控体系并不想唤醒人类对精神知识的渴求,恰恰相反,他们“操控人们远离”(wegzumanipulieren)精神渴求。[27]经济以多种途径渗透入了文化的各个方面,文化的概念已经被经济力量完全掌控了。从这个角度来看,现代艺术处于“孤立之中,也并不再能与整个文化相联系”。[28]

五、结语

尽管对博伊斯艺术的争议从未停止,但是,这些批评都忽略了其艺术的积极面向。通过将博伊斯与阿多诺进行比较,我们发现,博伊斯艺术观念并不只是将艺术观泛化,单单沦于意识形态或者落入神秘主义中。无论是对“艺术的自主性”还是对“艺术的社会性”,博伊斯都有自己的想法。博伊斯艺术从不旨在反映社会问题或者对社会进行理论批判,他的艺术从来就是以实现社会变革为目的。

在我看来,在博伊斯那里,艺术仍然是艺术,社会仍然是社会,但这并不意味着两者仍然是某种外在关系。一方面,博伊斯试图强调在现实生活和社会中,艺术作为一种实践力量而存在,并不是否认艺术的自主性。艺术不可能完全等于我们的生活实践、政治实践本身,他呼吁的“扩展的艺术观”也是有限度的。这个限度就在于艺术的实践本身是带有某种反思性的、批判性的维度,这与日常的生活与生存完全是不同的。

另一方面,他想强调的其实是我们的生活不能限于现有日常生活,而是要具有某种抵抗性、批判性的力量,艺术正是提供了这种力量。只不过这种力量本身就是实践的,而不是理论的。这种力量是内在于社会之中的真实力量,而不再是置身于社会经验之中,也不再是处于主客对立的立场上用艺术去反映社会。正是这一点使得博伊斯的艺术具有不同于阿多诺的双重性。

博伊斯艺术在形式上已经脱离了原有的社会现实性,但是其艺术形式是在当时的具体社会环境中产生的。博伊斯在其四十多岁的时候才成为真正意义上的艺术家,当时正是欧洲学生运动风起云涌之际。博伊斯的艺术一方面超然于社会生活实践,但是它却更直接指向社会生活,他的艺术与他所处的社会是全然交错的。

博伊斯的艺术已经超越了艺术史上强行划分的“现代”与“后现代”艺术的界限。虽然他的艺术并没有实际造成真正的革命,最终,社会依旧回到社会,艺术最终回归艺术。但是,博伊斯艺术依旧以其微妙的方式在改变社会意识,实现社会影响。

注释:

[17]罗斯·威尔逊:《导读阿多诺》,路程译,重庆:重庆大学出版社,2016年版,第60页。

[18]阿多诺:《美学理论》,王柯平译,成都:四川人民出版社,1998年版,第389页。

[19]Herrmann Pfütze. “Von Adorno zu Beuys”, KUNSTFORUM. Bd. 100, Kunst undPhilosophie. 1989, p. 242-252.

[20]Herrmann Pfütze. “Von Adorno zu Beuys”, KUNSTFORUM. Bd. 100, Kunst und Philosophie. 1989, p. 242 252.

[21]Herrmann Pfütze. “Von Adorno zu Beuys”, KUNSTFORUM. Bd. 100, Kunst und Philosophie. 1989, p. 242 252.

[22]Herrmann Pfütze. “Von Adorno zu Beuys”, KUNSTFORUM. Bd. 100, Kunst und Philosophie. 1989, p. 242 252.

[23]阿多诺:《美学理论》,王柯平译,成都:四川人民出版社,1998年版,第387页。

[24]Harlan, Volker, Rainer Rappmann, and Peter Schata. Soziale Plastik: Materialien zu Joseph Beuys. Achberg: Achberger Verlagsanstalt, 1976, p. 59.

[25]Stachelhaus, Heiner. Joseph Beuys. Düsseldorf: Claassen, 1987, p. 106.

[26]E. G. Engelhardt, “Joseph Beuys. Ein grausames Wintermärchen”, in Christ und Welt, 3. 1. 1969.

[27]Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben Joseph Beuys. Weinheim: Quadriga, 1988, p. 132.

[28]Beuys, Joseph, Dieter Koepplin, and Caroline Tisdall. Joseph Beuys — the secret block for a secret person in Ireland. Basel: Kunstmuseum, 1977, p. 22.

作者简介:潘斯斯,美学博士,复旦大学哲学学院助理研究员。研究方向:德国当代艺术。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除