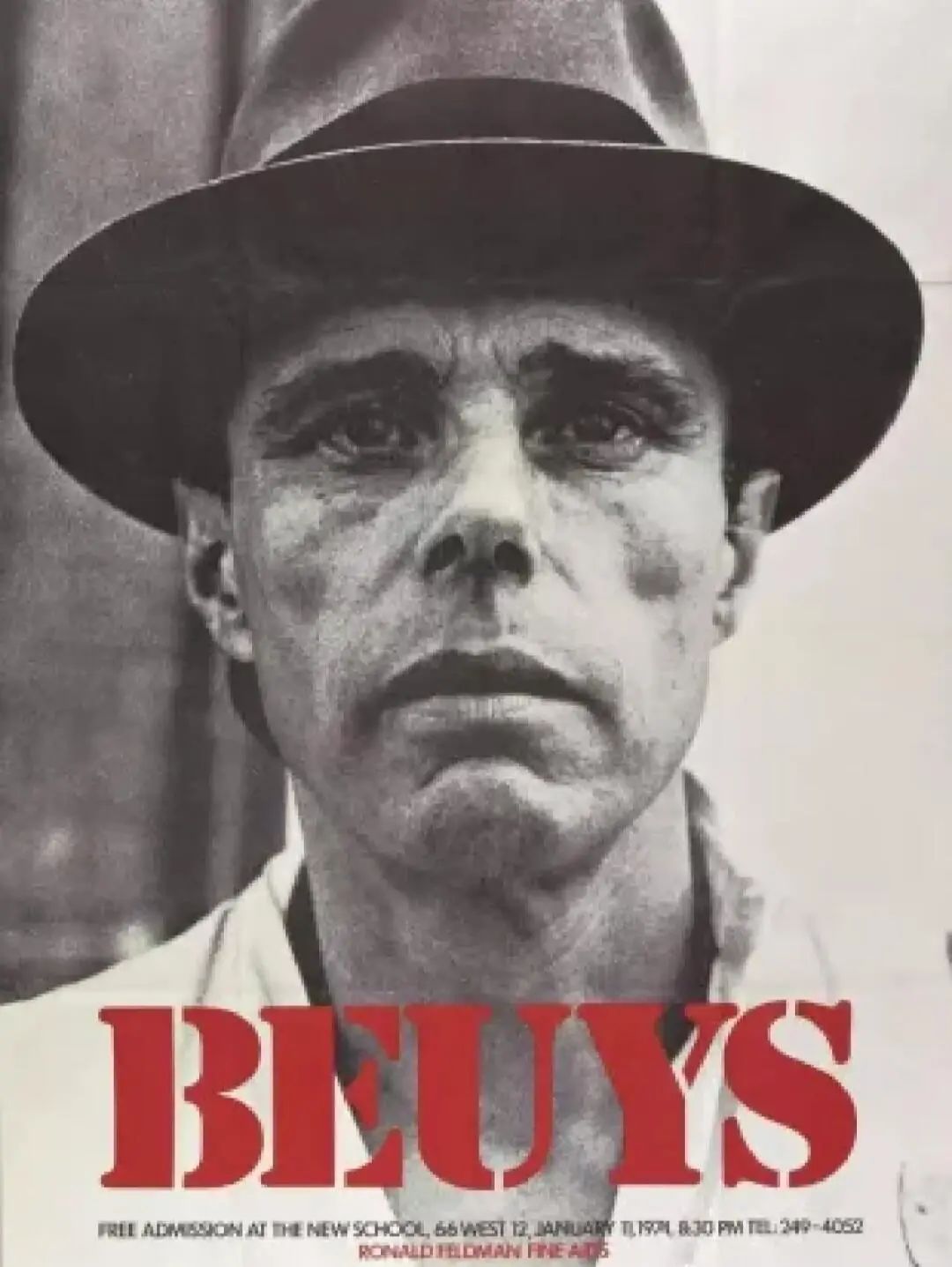

约瑟夫·博伊斯

——兼与阿多诺论艺术双重性的比较

摘要:学界对博伊斯及其艺术观念存在不少批评,认为博伊斯的艺术观有解构艺术的自主性的可能,但是这种批评忽略了博伊斯的艺术观的变革因素。基于阿多诺对艺术的双重性的解读视域,博伊斯的“扩展的艺术观”“人人都是艺术家”等命题不仅旨在强调艺术应当融于生活,并且作为一种抵抗力量而存在,而是试图赋予“艺术”实践一种批判的、反思的面向。这仍然保持了艺术的自主性和独立性,并不是泛化了艺术的观念,这种独立并不是独立于社会,而是在社会中与日常生活保持一定的独立。由此,博伊斯艺术的双重性更具实践性的力量,因而与阿多诺的理论立场具有重要的差异。

关键词:博伊斯;扩展的艺术观;艺术的双重性;自主性;阿多诺

一、博伊斯艺术评价的矛与盾

20世纪后半期著名艺术家博伊斯及其艺术观一直以来存在许多争议,反对博伊斯的声音主要认为他过多地将理论和意识形态赋予艺术作品之中。一方面,他提出的“扩展的艺术观”“社会雕塑”理论、“人人都是艺术家”的口号试图打破艺术与生活之间的界限,直接挑战了艺术通常被承认的“不可理解”(Unverständlichkeit);另一方面,博伊斯这种打破艺术与生活之间的界限,扩展艺术定义的作法也“促成”了古典艺术观念的泛化,为那些“浑水摸鱼”的投机艺术行为留下了不少空间,因而也受到了人们的批评。

例如,哈佛大学艺术史系教授本雅明·布赫洛认为:“在艺术史中,博伊斯的私人和公共神话只可能在战后欧洲的审美生产和消费。”[1]也就是说,布赫洛认为博伊斯的艺术只是在欧洲战后这一段特定的历史时期中才可能被人接受和认可,他甚至并不认为博伊斯的艺术可以被归入艺术史中。布赫洛还指出:“正是这种让艺术家成为某种崇拜对象的态度使得博伊斯具有历史意义……没有任何一个艺术家像博伊斯这样在某个特定时间内如此成功地系统地将自己与审美和政治潮流保持一致,并将这些潮流都吸收到其个人的神秘和个人的作品之中”[2]。博伊斯将艺术与生活的边界彻底打破,将其个人整个生活经历都视为艺术品。他的艺术是指整个生活情境(der gesamte Lebens Zusammenhang)。[3]他将艺术化的成分置于个人生活履历之中,对博伊斯来说,他的整个生活履历就是一件艺术作品。对此,布赫洛认为:“对于博伊斯来说,狂热崇拜和神话已经与艺术作品密不可分了。”[4]由此,博伊斯的批评者认为,博伊斯的艺术观恰恰为那些假装在批判的艺术投机分子提供了庇护,让这些人有机可乘。

然而,如何看待博伊斯的艺术,也存在不同的角度。博伊斯作为一名富有社会责任感的艺术家,我们应当看到其积极的一面,他的艺术观虽有解构古典艺术的可能性,但是同时也赋予了艺术一种独特的社会力量。如果我们借助阿多诺《美学理论》中对“艺术的双重性”、社会与艺术关系的讨论,便可以发现,两者有许多契合之处。

阿多诺提出,艺术的双重性即“社会性”(social faux)与“自主性”(autonomie)。他说:“艺术的双重性格,一方面是自己区隔(Absondernden)与经验现实以及社会功能关系,另一方面是自己陷入(hineinfällt)经验现实与社会功能关系。艺术的双重性格在美学现象中直接显现;而这现象即是美学的,也是社会事实的(faits sociaux)。”[5]而博伊斯的口号“人人都是艺术家”则彻底解构了对传统艺术的定义,彻底扩展了艺术的概念,将艺术与社会紧密联系起来,似乎只是单侧重了“陷入(hineinfällt)经验现实与社会功能关系”这一个面向。那艺术的双重性是如何在博伊斯的艺术作品中体现的呢?尽管尚无证据表明博伊斯本人明确提到阿多诺的美学理论,但是两者所处的时代及其思想背景无疑是类似的,我们不妨将两人的艺术观念作一比较,进而探讨博伊斯的艺术究竟试图表达什么。

作品《油脂椅子》

博伊斯对于艺术与社会的关系,并不是将艺术与社会割裂,然后再探讨它们的关系,这仍然是一种外在关系。对博伊斯来说,在参与艺术实践之外,他还直接从事社会实践。博伊斯直接参与政治活动的行为包括加入德国绿党、创建“学生党”等。可以说,博伊斯所有的艺术作品都指向社会。阿多诺认为艺术是一种抵抗社会的力量。“艺术的社会性主要因为它站在社会的对立面”[6],也就是说,“艺术只有具备抵抗社会的力量时才会得以生存”[7]。在这一点上,博伊斯与阿多诺是一致的。不过,“博伊斯在姿态上更趋极高调,在他那里,艺术不只是抵抗,而是成了重塑和改造社会的力量”[8]。

二、博伊斯的“艺术”观念及其与社会的关系

博伊斯将艺术内在于社会,或者说将艺术作为一种重塑社会的力量,无疑与现代艺术对古典艺术观念的突破有关。古典的艺术概念是在希腊成形的,“艺术”一词源于希腊文中的techne,原指工艺、手艺。一直以来,艺术现象之复杂让人们始终难说艺术的定义究竟是什么,即使在古典时期,人们对于艺术的定义也是纷繁复杂、千差万别的。即使如此,人们对艺术和艺术作品总是有一个基本概念方向的。但是,艺术的定义在20世纪因为人类社会的巨大科技变革发生了更深度的改变。自20世纪初马赛尔·杜尚给《蒙娜丽莎》画上了两撇小胡子之后,古典艺术便慢慢被“解构”。“达达主义”、波普艺术(Pop Art)、偶发艺术(Happening Art)这些20世纪西方艺术主流其实都能追溯到“反艺术”(Anti-Art)这个源头,而“反艺术”(Anti-Art)其实就是要消解艺术与生活之间的界限,艺术的天地变得无限宽广。在进入20世纪后,为艺术定义变得比以往任何一个时代更为困难。

黑格尔认为“美是理念的感性显现”。在《美学》中,黑格尔将艺术类型具体分为象征型艺术、古典型艺术和浪漫型艺术三类,即艺术历史发展的三种不同阶段。“象征型艺术在摸索内在意义与外在形象的完满的统一,古典型艺术在把具体有实体内容的个性表现为感性观照的对象之中,找到了这种统一,而浪漫型艺术在突出精神性之中又越出了这种统一。”[9]在黑格尔看来,象征型艺术是人类早期对美的探求,属于原始艺术美;古典型艺术是内容和完全适合内容的形式达到独立完整的统一;浪漫型艺术的真正内容是绝对的内心生活,是一种烙上了鲜明的主观性印记的艺术。通过对这三种不同的艺术类型的分类,黑格尔阐释了他独有的艺术发展观念。在黑格尔看来,艺术发展到古典型艺术阶段注重的是“精神的主体性”,这与之前的两个阶段是截然不同的。可以看出,黑格尔也认为人类历史发展到不同阶段,艺术的定义也随之不断发生变化。孕育出浪漫型艺术的社会土壤是资本主义时代社会的土壤。正如丹纳所言:“不管在复杂的还是简单的情形之下,总是环境,就是风俗习惯与时代精神,决定艺术品的种类。”[10]

艺术与社会在各个层面上都是相互关联的,特别是在当代艺术的背景下,艺术与社会的关系这个问题显得尤为突出。正如阿多诺在《美学理论》中对艺术与社会展开了重点论述一样,博伊斯的艺术观中处处存在着“社会”。但是,博伊斯通过一种新的艺术观念来主张自己,这种观念降低了纯粹的审美目的,而有利于社会创造意识。这就是博伊斯艺术的创新之处。

这与艺术社会学有着本质区别,艺术社会学关注传统艺术品在反映社会中的“社会”时刻。这意味着,在考虑到各种制度(包括家庭、宗教、政治等)的情况下,社会中的社会环境会反映在艺术品当中。如果我们把传统艺术和其相对应的艺术批评与博伊斯和他的艺术作品中建立的艺术与社会的关系来比较,就会发现,艺术社会学依旧是理论的。因为传统艺术作品作为社会批判作品只能够反映社会,充其量也就只是对社会状况的指责。在博伊斯的艺术作品中,“社会”处于一种全新的关联之中。他的艺术不再仅仅只是对社会状况和社会弊病的反映,而是从一开始就是旨在改变整个社会生活的条件。从这个意义上来说,我们可以将传统艺术理解为“部分社会化”的,而博伊斯的艺术作品则是“绝对社会化”的。[11]因为博伊斯并没有以传统的方式去关注社会批判,而是专注于社会变革。博伊斯并不批判社会,他通过“雕塑理论”提出具体的建议,并且为改变我们的生活状况提出切实的做法。博伊斯将“雕塑”作为一个过程对所有存在和思想领域进行了扩展。

在希腊人的观念中,人向自然学习,其实是一种模仿。艺术与自然的关系,也就是人与自然的关系。阿多诺认为,这种“模仿”意味着物与人之间的一种亲密关系。这种关系不是基于理性知识,而是超越了主体与客体之间的对立状态,是对人与自然之间原初关系的追忆。通过艺术,我们可以追忆这种人与自然之间的亲密关系。而在20世纪,人类的物质环境出现了前所未有的变化,技术的进展彻底改变了人类感知世界的方式,也改变了人类与自然相处的方式。进入工业社会后,人与自然之间的亲密关系已经被改变了。人与自然之间的关系变成了“对象”关系。在这样一个工业世界中,人和物之间产生一种疏离关系。博伊斯试图通过“社会雕塑”来改变这种“疏离关系”。博伊斯以艺术的方式进行着一个“影响深远的教育计划……这个教育计划最终希望达到的结果是:自由人处于自由社会中”。[12]

博伊斯艺术的最根本主张是要对社会进行合理的“治疗”。博伊斯将社会的“热过程”(Wärmeprozeß)视为一个社会“治疗”的过程。这个社会“治疗”的目的是希望能够“当人们说到‘社会热雕塑’时,它可以解决工作世界中的疏离问题”。艺术的“社会治疗”功能最早由亚里士多德提出。亚里士多德是第一个对悲剧进行定义的哲学家,他最早提出了古代悲剧能够起到“净化”的作用。在亚里士多德看来,“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿,它的媒介是经过‘装饰’的语言,以不同的形式分别被用于剧的不同部分,它的模仿方式是借助人物的行动,而不是叙述,通过引发怜悯和恐惧这些情况得到疏泄”。[13]

约瑟夫·博伊斯

奥地利艺术家赫尔曼·尼奇(Hermann Nitsch)是“维也纳行为艺术主义”(the Vienna Actionists)的重要代表人物,他也同样谈到过戏剧中的“治疗特质”,可以帮助我们理解艺术的“治疗”。同博伊斯一样,赫尔曼的世界观深受神秘主义影响。在他的代表作《狂欢神秘剧场》中,赫尔曼认为让观众直接接触那些令人作呕的事物,例如动物尸体、血液、尿液,或者直接参与屠宰过程。试图通过嗅到强烈的气味、听到尖叫声,能让观众有深层次的存在感(Seinserlebnis)。[14]而通过这种与令人作呕的事物的直接接触,能让人释放压力,得到“治疗”。在博伊斯的行为艺术作品中,也常常出现动物、脂肪、毛毡等。例如,在他的行为艺术作品《如何向死兔子解释绘画》中,他头上抹着蜂蜜并且盖上一层金箔,右脚上绑着铁板,左脚上绑着毛毡板。同时,他怀抱一直死去的兔子,轻声细语地在向死去的兔子解释挂在墙上的绘画。与赫尔曼不同,博伊斯更注重的是唤起人们的思考。他认为向死兔子解释自己的绘画都比向毫无自主思考能力的人解释自己的绘画更有意义。借此作品,博伊斯希望有批判意识的公民们都认识到自己的潜能,认识到自己是艺术家(博伊斯意义上),认识到自己有能力通过艺术来参与社会生活,即“人类创造力”是改善社会生活“唯一具有革命性力量”[15]的手段。即便赫尔曼的剧场“治疗”是有效果的,那这种效果也是有限的。因为只有这种“治疗”只对那些真正参与了剧场中的人起效。博伊斯艺术的“治疗”效果却是无限的,因为博伊斯的目标群体是我们所处的工业社会中的每一个人。[16]而且了解博伊斯的艺术思想并不需要亲身体验过博伊斯的行为艺术。博伊斯通过他带有挑衅意味的艺术作品和选用同样具有挑衅性的物质材料显现他的“治疗”策略。同样,博伊斯也通过对自己的作品不作出任何评论的方式来激发观看者去思考,去提出问题,进而进行反思。

总体而言,博伊斯试图通过他对社会的“热”雕塑来“治疗”社会。博伊斯的“热雕塑”理论之所以具有治疗效应,是因为它旨在人类内部传递社会热量。对蜜蜂社会中热量传递的兴趣促使了博伊斯发展出这样一个新的艺术概念。而这个艺术概念涉及每一个人,它不再仅仅只是艺术家的事情了,而变为了需要从人类学角度来进行阐释的艺术。

(未完待续)

注释:

[1]Benjamin H. D. Buchloh, “ Beuys: The twilight of the idol”, in Ray, Gene, eds. Joseph Beuys: Mapping The Legacy. New York: D. A. P. / Ringling Museum, 2001, p. 200.

[2]Benjamin H. D. Buchloh, “Beuys: The twilight of the idol”, p. 201.

[3]转引自: Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben Joseph Beuys. Weinheim: Quadriga, 1988, p. 98。

[4]Benjamin H. D. Buchloh, “Beuys: The twilight of the idol”, p. 201.

[5]Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt/ Main: Suhrkamp Verlag, 1973, p. 374.

[6]阿多诺:《美学理论》,王柯平译,成都:四川人民出版社,1998年版,第386页。

[7]阿多诺:《美学理论》,王柯平译,成都:四川人民出版社,1998年版,第387页。

[8]孙周兴:《以创造抵御平庸———艺术现象学演讲录》,北京:商务印书馆,2019年版,第212页。

[9]黑格尔:《美学》第2卷,北京:商务印书馆,1979年版,第6页。

[10]丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,北京:北京大学出版社,2017年版,第40页。

[11]Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben Joseph Beuys. Weinheim:Quadriga, 1988, p. 94

[12]R. Wiek, Zur Soziologie intermediärer Kunstpraxis. Dissertation. Universität zuKöln, 1975, p. 125.

[13]亚里士多德:《诗学》,陈中梅译注,北京:商务印书馆,1999年版,第63页。

[14]Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben Joseph Beuys. Weinheim: Quadriga, 1988, p. 95.

[15]Harlan, Volker, Rainer Rappmann, and Peter Schata. Soziale Plastik: Materialien zu Joseph Beuys. Achberg: Achberger Verlagsanstalt, 1976, p. 135

[16]Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben Joseph Beuys. Weinheim: Quadriga, 1988, p. 95.

作者简介:潘斯斯,美学博士,复旦大学哲学学院助理研究员。研究方向:德国当代艺术。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除