文 / 奥利维耶·卡佩兰

已是十年前的事了。在北京,我探访了刘商英的画室。在整整一日与艺术市场密集的交会之后,那个傍晚,我到达了一处偏远的地界。这排建筑位于工业区,下班时分,返程的人群令我见识了超大城市特有的形形色色的生活习惯与城市功能,直到画室门打开的那一刻,上下两层的浩繁画作展现在我眼前。我至今依然清晰记得当时的惊愕。拜会画室主人之后,我被感动攫住了;仿佛闯进了一个遥远的时空,超越于城市维度之外,这种感受震撼着、翻搅着我的内心。

身处作品中央,刘商英的绘画强烈地侵袭着观者的感官、觉知与想象,它们在这片空间中彼此牵引。大地、自然,构成它们的材料无不处于运动之中,如海浪般激涌,却矛盾地有着土地的凝重本质。这并非风景画。画家无意描摹再现,而是引领我们进入它们的变化、它们的颤动,这正是绘画自身的变化与颤动。与艺术的形成过程如出一辙:在被作品震撼得默然失语之后,语言出现了,蹒跚着尝试走进这片未知物质,接受它,并非作为“外部”的现实,而是将其作为“内在的真实”。在绘画的支配下,这种内在的真实催生了不同寻常的冲动与动作。刘商英向我解释,他将绘画视作用感受、领悟与存在的方法体验自然的过程。为了探寻自然的核心意义,惟有投入自身的全部存在,用身体完全地承受这片自然场域;他从未设想过别的可能,那时不会,现今更是如此。画作发出的所有轻声细语(bruissement)[1],不仅被画家的眼睛、更被他的整个身体记录下来,犹如一部测知地震的精微仪器。

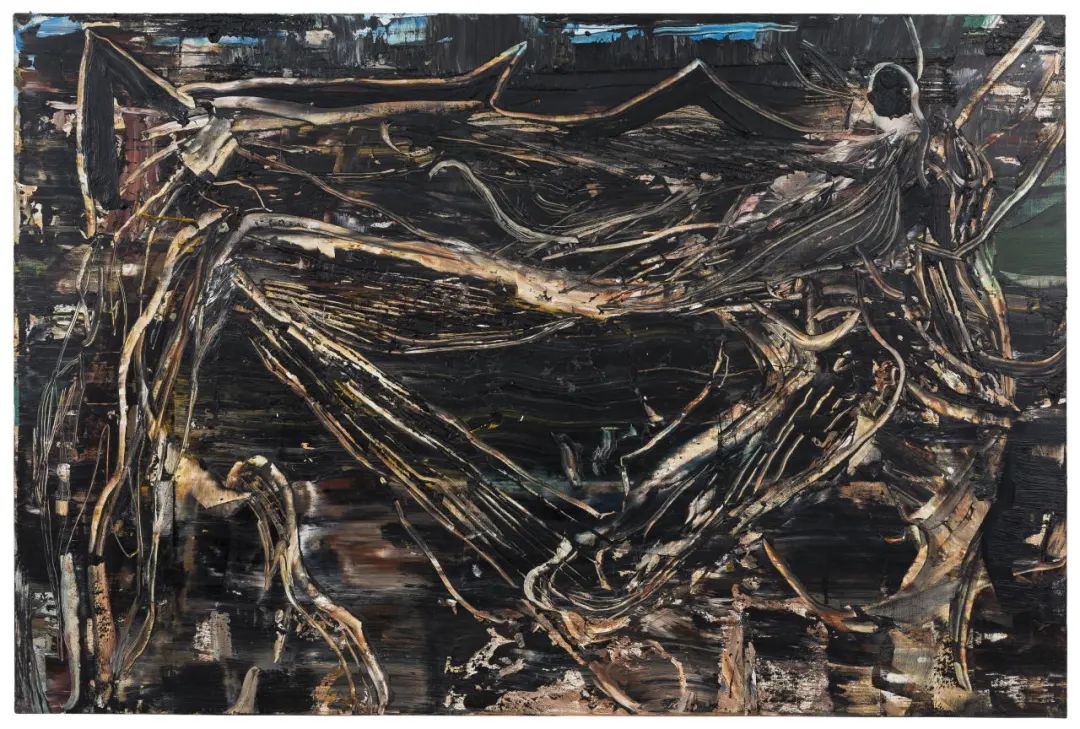

他首先选择了西藏,在那里度过了许多个月(2011-2014),完成最早的一批作品。他痴迷于那里的天空、光线以及天光在湖面的倒映,将它们化作交融在画布上的巨大的蓝色平面,被一些突兀的笔触中断,如同险峻山脉引入的空间。尽管这些山脉的存在感如此强烈、实体的压迫感如此沉重,它们占据的空间却依然如同一个空的剧场,可供人们从外部观看。当画家向我讲述这段体验,结合他的行动与画作的空间,我的目光不禁长久停留在一组调子更加深暗的画作上:褐、黑、赭石,稠厚如黏土,处处是有节奏的断裂,类似一些断枝,仿佛这些枯木仅靠几根线状的力维系着生命,将它们束缚在地表。天空消失了!整个绘画仿佛从土里、从一种凝视着脚边交缠草木的目光里生成,矿物团块、风化的根茎,像鞭子一样横向地抽打着画作。当我的眼光掠过这些摄人心魄的缠结,我的身体也进入了他的绘画承载着的生命论的空间(un espace vitaliste)[2]。

胡杨与沙39号

布面油画

160 × 240 cm

2016

刘商英的绘画与西方当代画家的作品遥相对话:安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)布满垦掘痕迹的田野,甚至佩尔·柯克比(Per Kirkeby)重彩斑斓的叶簇。刘商英以一道道笔痕、一块块色斑,给出了他对于植物交杂混沌这一主题的阐释。

这个系列是他当时最后一次旅行的作品,那是他在2015到2017年间进行的绘画远征,依据相同的原则、相同的生存与创作立场,在与西藏截然不同的一处地理环境中完成:内蒙额济纳旗。这是从一张互相矛盾的力量之网中诞生的令人震撼的作品。这组画作具有的强度令人兴奋,它们以彻底的身心投入,实现了他的美学、哲学与诗学计划,显示了艺术家内在的生活与他眼中的世界。

这次探访令我久久无法忘记。几个月后,我在巴黎惊悉刘商英的画室遭遇火灾,所有我见过的迷人的作品都已付之一炬。难以想象命运竟能如此无情!余下的仅是碎片、画布与木架的些许残骸。遇到此种灾难,足以令人一蹶不振,然而,我在刘商英作品中察觉到的那一惊人的能量,很快催生了他的新作。悲剧发生尚不足一年,刘商英告诉我,他已经带着工具、画具和种种所需,再次踏上了去往内蒙的路途,投身又一次冒险。他用画室的余烬和残骸,仍以不变的意志,创作了一组在星地艺术中心展出的作品,他接受了命运发起的挑战,再次安身于黄沙和胡杨林中,以生命回应死亡。很快,基于风化了的树干、衰落的枯枝——它们都成为绘画捕捉到的肢体的种种表达,他完成了一批数量可观的新作,其中包括本次展览最重要的作品之一:《胡杨与沙46号》。这件史诗般的作品将大地的外表与内里翻转成天空、海洋,变成一个“存在者-世界”(être-monde),万物交杂其中、彼此交缠、彼此嫁接,开辟了令人震撼的、新的感知之域。

这片场域,农人可以垦掘、翻动,远征的画家也同样邀请泥土一道播种,这是绘画的播种,邀大地加入他的创作。自然不再只是一片可以耕种、长出植被的平面,而如同德国浪漫主义诗人诺瓦利斯(Novalis)所言,它也是一个精神的平面,这精神或温和或激烈地拥抱着自然,因而创作出一种既属灵性、也属于肉身的作品,为我们献上大地的歌唱,而我们也藉此更深入地认识了自然,因为绘画将其抽离了季节与时间的变化。

刘商英在绘画现场,内蒙古阿拉善盟额济纳旗怪树林,2016

胡杨与沙46号

布面油画

160 × 240 cm × 8

2016

在这一点上,刘商英继承了中国古代诗歌的精神:人乃是天地间的一片草芥,却葆藏着世间万物的力量。所谓岩石者,岂非白云之根兮?刘商英曾谈及明代的徐渭、清代的龚贤、八大山人和石涛。他引用齐白石之语,认为绘画当处于“似与不似之间”。这触及了绘画的核心议题。它定义了绘画的挑战与效力,应当是一种思考世界的方式,超越语言和语法。然而,刘商英的作品不能仅从传统画论的角度来理解。它与现代主义的重要艺术体验进行了丰沛的对话,绘画撼动着身体、牵涉着身体,将它完全卷入形式的诞生过程中,正如杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)将自己浸入材料和物质,让自身成为能量之绳上的舞者。同样,“具体派”艺术家们和白发一雄也将绘画作为个体与画布、与色彩之间的舞蹈和角力,奥地利艺术家赫尔曼·尼奇(Hermann Nitsch)亦是如此。在我看来,刘商英在额济纳旗创作的表达,正是通过身体与自然短兵相接,攫取自然、承受自然,在作品内部接纳沙尘暴、冰雹、狂风、烈日和月光。面对环抱着他的自然之运动,画家与之交合、搏斗,期待着“来临者”的降生。他以自身存在的每一个维度,个体的、创造者的、职业的、游荡者的,统统注入正在创作与完成的工作之中。“工作-分娩”(travail)这个词恰好描述了我们眼前发生的一切,却依然不够准确,因为它扭曲了冒险的深层意义;他所迎接的无法预料的到来,一系列意外的事件发生,正是这一切铸造了一个人,一种命运。这是冒险的意义,是意外的价值所在:它意味着更新。无论人的生命多么谦卑、朴素,或是在某些时刻通过与自然的对峙获得了不朽的维度,最终,它总会在创作中,揭示出隐藏在平静的河流和狂风骤雨中的未知之美。

“花谷道”在地展览现场,新疆东天山南麓,2023

“荒原计划”在地展览现场,新疆托克逊红河谷,2019

刘商英的画作是这样一种创作者的作品,他为了绘画,同时调动了行为、雕塑与装置:土、水、气、火,缔结了他与自然的关系。通过展览中播放的壮观的影像记录,我们得以跟随和理解他探寻的经过,例如此次新疆之旅。我们充分了解这次征程中的种种不测、偶然与喜悦,这是他作为探索者的经历,日复一日发现着未知的空间与符号。其中一段视频作为展览的开场,将我们引入他的美学、身体与诗学的磨难中,让我们仿佛亲自参与了这段旅程。我们同他并肩行走,经历每一次实践、技术、气象层面的事件,随他一起被或强烈或含蓄的情绪所裹挟。如梦境般的草地,或是在画布上显得愈发幽暗的乱石嶙峋的回音山谷,它们共同构建了一件浩瀚的画作,我们以肉身、也以绘画的身躯行走其中,沿循着每一组裂缝、每一处光亮。它们将我们导向一切旅人无需言说的寻觅之物:一种荣耀,或是一处宝藏。刘商英的荣耀与宝藏则要更为隐秘、更为缄默。它是我们精神的救济,令我们成为灵性的追寻者,清醒地、敏锐地去思考环抱着我们的世界。他的艺术不停地质询着这个世界、改造着它,手法正如刘商英熟知的大地艺术家:罗伯特·史密森(Robert Smithson)和他的螺旋防波堤、迈克尔·海泽(Michael Heizer)、瓦尔特·德·玛利亚(Walter De Maria)。地貌与天气成为他们作品的一部分,正如古巴裔美国艺术家安娜·门迭塔(Ana Mendieta)在绘画、摄影和行为艺术中,以自己的身体作为画作的核心装置。

《太阳的影子2号》(羊毛及羊毛织物染料,168 × 550 cm)

在创作现场,新疆东天山北麓,2024

《九块石头》(石头,118 × 91.5 × 25 cm)

在创作现场,新疆东天山南麓,2024

在刘商英的绘画中,这种用艺术来思考和改造所见、所经历的对象的能力,具有巨大的力量。在《天山32号》中,艺术家在地面创作的印痕被高高升起,成为一匹从拱顶垂下的布卷。究竟是高处流落的瀑布,还是一条登天之路?它消解了高与低,切换了水平与纵垂,从而抵达经由艺术认知、理解自然的这一“精神的平面”。

在星地艺术中心的主厅里,从一个人的生命、一个创作者的生命里长出的作品,成为一百个不同生命的熔炉、模具,呈现给懂得观看的来客。这个主厅将我们沉浸在绘画里,让我们穿透绘画,进入世界之美。这里的生命,是河流的生命、土地的生命,我们的身体在泥土上留下能量的痕迹,于是它为我们敞开了一条道路。这条道路是冥想,是专注,是对于一种极为准确的技巧的体验,却并非书写完毕的、预先设计好的、已完结的封闭程序。相反,这个空间是可以被思考、被经历的,在自然的陪伴和见证下,无限自由、无限开放地体验它呈现给我们的一切。它承载着刘商英在西藏、内蒙额济纳旗、新疆阿尔金山、东部天山的征程。他用自己的行走,为影像注入一种节奏,一种观察、反思和行动的修习。他的行走是对一切僵化之物的反抗、对行动的赞颂,他在额济纳旗的画作就是最好的证明。他的创作是一种路径,恰如一位地理学家、地质学家、或者一个散步者的路径。我们沿循的,正是他肉身与思想的路径。他的绘画是永恒的“生成”(devenir)。他带着绘画前行(《天山8号》),无惧“迷途”。他不向认识路的人问路,否则会有无法迷路的风险。他知道,迷途具有精神上的价值,惟有迷失才能找到自己思想的真实本质。这样一种实践与计划,为我们面前的无声史诗注入了全部的强度。我们小心地随他步入其中,警惕着埋伏,而又满怀虔诚。画中的世界既有晦暗深重,也有令人目眩神迷的色彩。在2021年的作品《彩虹》中,他在新疆阿尔金山上,标示了一条耀目的彩虹之路,一条引领着我们的奇迹之路。是什么人走在那里?——走在半空中,悬浮在《荒原计划》地表的印痕与棱镜般的斑斓光色之间,行走在一条永远走不完的路上,永远期待着将要出现之物。在树林中,在更高处的山坡上,他遇见动物与矿物、坚硬的岩石和他用它们彼此撞击发出的崩裂声,他将这崩裂在空间里竖直挂起,将一地碎石变成星空,成为巨幅的黑白“画作-装置”(《星辰》)。他带我们进入撞痕组成的星辰谱系,进入陨石的芭蕾(《花谷道33号》),它们用油彩和颜料构成迷人的星夜。同一种属于宇宙的节奏,也出现另一件绘画-拼贴作品中,观者随着马蹄铁的舞步,书写生命法则的圆舞曲(《马之舞》)。

花谷道33号

布面油画、天然矿粉

160 × 240 cm × 4

2024

“奇曼塔格的彩虹” 在地展览现场,

新疆阿尔金山国家自然保护区,2021

《马之舞》

(木板油彩、马蹄铁、草、沙土,122 × 244 cm × 2)

在创作现场,新疆东天山北麓,2024

《星辰》(布面油彩、土,321 × 1007 cm)

在创作现场,新疆东天山南麓,2024

“绘画与游荡”,展览现场,星地艺术中心,2024

这位画家-行走者始终警觉地观察着新的节奏(tempos),合着它们的节拍前行。他绘画古老的土地,让它们因自身的稀罕而成为新的土地。它们在当代被废弃,沦为荒野,甚至无人区,惟有通过身体的考验和精神的自由方可抵达。这土地向我们敞开,让刘商英成为光影之间、洞穴摇曳不定的微光之间的画家-舞者。他巧妙地继承了人类绘画的源起和最初的绘画行为,让我们忆起千百年来的艺术传统;他使用过新疆天山北麓的传统打羊毡工艺,还曾聚拢石块搭出一种类人形的雕塑,造型颇似拉斯科洞穴的“井中人”。对于刘商英而言,艺术的目的在于寻找凡人的原则,这凡人是“赤条条的一个人,无别于任何人,具有任何人的价值,不比任何人高明”。他知道自己仅是宇宙中的一个行动者,却因为每时每日的工作,便也成为了宇宙的一个创造者。他的追寻比任何时候都更加本质,那是为了反复肯定自身的渴望,渴望去经历、去创造那从遥远的时间深处启程、朝着我们迎面而来的一切,直至它与我们相遇,让我们栖身其中。

翻译:史文心

[1] 见【法】罗兰·巴尔特:《语言的轻声细语》,中国人民大学出版社,2022年。——译注

[2] 生命论(vitalism),又名生机说,最早由亚里士多德提出。生命论认为,生命拥有一种非物质的、流动的本质,反对用机械论的视角看待生命。——译注

[3] 《胡杨与沙46号》,布面油画,160 × 240 cm × 8

[4] 见【法】雷诺·巴尔巴拉斯:《论自然》,《法兰西思想评论·2015(秋)》,高宣扬主编,北京:人民出版社,2016年,第5-13页。——译注

[5] 法文“travail”一词既有“工作”的含义,也作“分娩”之义。——译注

[6] 井中人(l’homme du puits):法国拉斯科洞穴内有一处深5米的隐秘井洞,井壁上绘有一名狩猎男子被野牛击倒的壁画,含义神秘难解,被称作“井中人”。——译注

[7] 萨特语。译文引自【法】让-保尔·萨特:《文字生涯》,沈志明译,人民文学出版社,2020年。

关于艺术家

ABOUT THE ARTIST

刘商英,蒙古族,1974年生于中国云南省昆明市;现为中央美术学院教授,任教于油画系第三工作室,工作生活于北京。自2011年至今,刘商英先后多次深入西藏阿里、内蒙古额济纳旗、新疆罗布泊、阿尔金山、天山等地进行野外现场绘画项目,持续以创作发生地为单元,先后创作了《玛旁雍错》系列、《胡杨与沙》系列、《荒原计划》系列、《沙子泉》系列、《祁曼塔格》系列、《彩虹》系列、《天山》系列及《花谷道》系列,并将在现场完成的绘画放置在项目现场真实的自然场域中展示,以此来探讨绘画与项目发生地之间的关系。

重要个展包括“绘画与游荡”(星地艺术中心,2024)、“在世界之间行走”(西海美术馆,2022)、“谁的绘画”(星空间,2021)、 “生命场”(内蒙古阿拉善盟额济纳旗红城遗址,2017)、“青山半入城”(常熟美术馆,2016)、“空故纳万境”(中国美术馆,2015)、“浮云”(北京中间美术馆,2013)。

作品曾在海内外重要艺术机构展出,其中包括:广东美术馆(广州,2023)、北京民生现代美术馆(北京,2022)、松美术馆(北京,2020)、多利亚潘菲利美术馆(意大利,2019)、保加利亚国家美术馆(保加利亚,2019)、梅格基金会美术馆(法国,2018)、中华艺术宫(上海,2018)、维多利奥美术馆(意大利,2015)、印尼国家美术馆(印尼,2014)、纽约艺术学院(美国,2013)、中国美术馆(北京,2012)、关山月美术馆(深圳,2011)、中央美术学院美术馆(北京,2010)等。

关于策展人

ABOUT THE CURATOR

奥利维耶·卡佩兰(Olivier Kaeppelin),是一位作家、策展人、艺术批评家。他曾担任法国文化艺术政策顾问以及马格基金会(Fondation Maeght)总监。他还曾担任多个国际双年展的总监,包括德国布里卡森(Blickachsen)雕塑展、韩国釜山双年展,以及法国圣保罗德旺斯双年展。

他曾负责法国东京宫(Palais de Tokyo)的多个项目,并担任巴黎大皇宫“纪念碑”(“Monumenta”)项目的负责人,期间策划过安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)、理查德·塞拉(Richard Serra)、克里斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)、丹尼尔·布伦(Daniel Buren)、伊利亚与艾米莉亚·卡巴科夫(Ilya and Emilia Kabakov)、安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)等众多重磅艺术家的个人项目。

卡佩兰策划过许多展览,参展艺术家包括克里斯托(Christo)、伊门多夫(Immendorf)、彭克(Penck)、隋建国、理查德·迪肯(Richard Deacon)、亨克·维什(Henk Vish)、法布里斯·伊贝尔(Fabrice Hyber)、乔纳森·拉斯克(Jonathan Lasker)等。此外,他还撰写了大量艺术批评文章并创作诗歌,评论对象涵盖贾科梅蒂(Giacometti)、热拉尔·加鲁斯特(Gérard Garouste)、沃尔夫冈·加夫根(Wolfgang Gäfgen)、恩佐·库奇(Enzo Cucchi)、爱德华多·阿罗约(Eduardo Arroyo)、乔纳森·拉斯克(Jonathan Lasker)、皮耶雷特·布洛赫(Pierrette Bloch)等艺术家,并曾担任法国电台(Radio France)文化节目的制作人。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除