10月25日,艺术家张鼎和同济大学人文学院副教授余明锋与独立策展人陈嘉莹以“身体意象”为议题,围绕“观点”出发,深入探讨骨骼在艺术家创作中的实践,对谈嘉宾将从自身的研究角度展开对身体意象与哲学更广泛的探讨。全文字数12000字,阅读时长约18分钟。

香格纳M50张鼎个展“观点”将提前至11月28日17:00闭展。

对谈回顾

香格纳画廊 欧祖琴:

关于我们的主题“身体意象”。《笛卡尔的骨头》开篇章一句话:“我们除了把一具骨骸还给大地以外,还有什么可遗留给后人的?”。今天的讨论更像是一个专题,深入探讨张鼎从2018年开始历时七年筹备的这次展览,以骨骼和骷髅为核心元素的创作及其背后深思的系列作品。

我们非常荣幸地邀请到了两位嘉宾,除了大家所熟知的张鼎。一是坐在中间的嘉莹,她在博士期间研究身体哲学,她不仅在哲学领域深耕,在当代艺术界她也有独到的见解。在她身旁的余明锋老师是同济大学哲学系副教授同时是张鼎的好朋友,研究尼采专著。他在BiliBili上开设了一个针对日常生活中如何更好地理解哲学的专栏,该专栏拥有16万粉丝。如果大家在本次讲座后对余老师的分享与见解仍意犹未尽,可以去观看他线上的专栏(余明锋的哲学课),我已经成为他的观众之一。

陈嘉莹:

感谢祖琴的介绍。让我们随着张老师的最新创作步入展览,如果大家熟悉张鼎的作品,就会发现这一系列与我们过去对张鼎的印象有所不同。我想请张老师先来介绍一下为什么会呈现出这样的面貌?以及为何选择骷髅作为集中且强烈的象征。

张鼎:

与其说骷髅,不如说是从骨骼开始。从2019年在OCAT《高速形式》中,我把骨骼当做城市公共系统的指示牌,探讨身体与城市的关系。在2020年我开始做骷髅,初看这些骷髅确实跟死亡有关。当时的感觉是死亡变得触手可及,但随着时间的推移我感觉这种恐惧开始被遗忘了。

张鼎:高速形式,展览现场,OCAT上海,2020

我意识到这些作品已经被人遗忘,它变成了一个元素或被视为一种基础结构。我开始使用骨骼进行各种练习,包括借鉴南宋绘画和藏地文化等元素。实际上是利用当代工具,比如手机对图像进行数字化处理后再转移到画布上。当这个练习进行到一定阶段时我开始寻找一种关系,即图像之间的关系。这个寻找过程可能变得乏味,可能艺术家也不清楚自己想要表达什么。但骨骼的表达可以被视为一种练习,而非具有明确意图的艺术创作。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

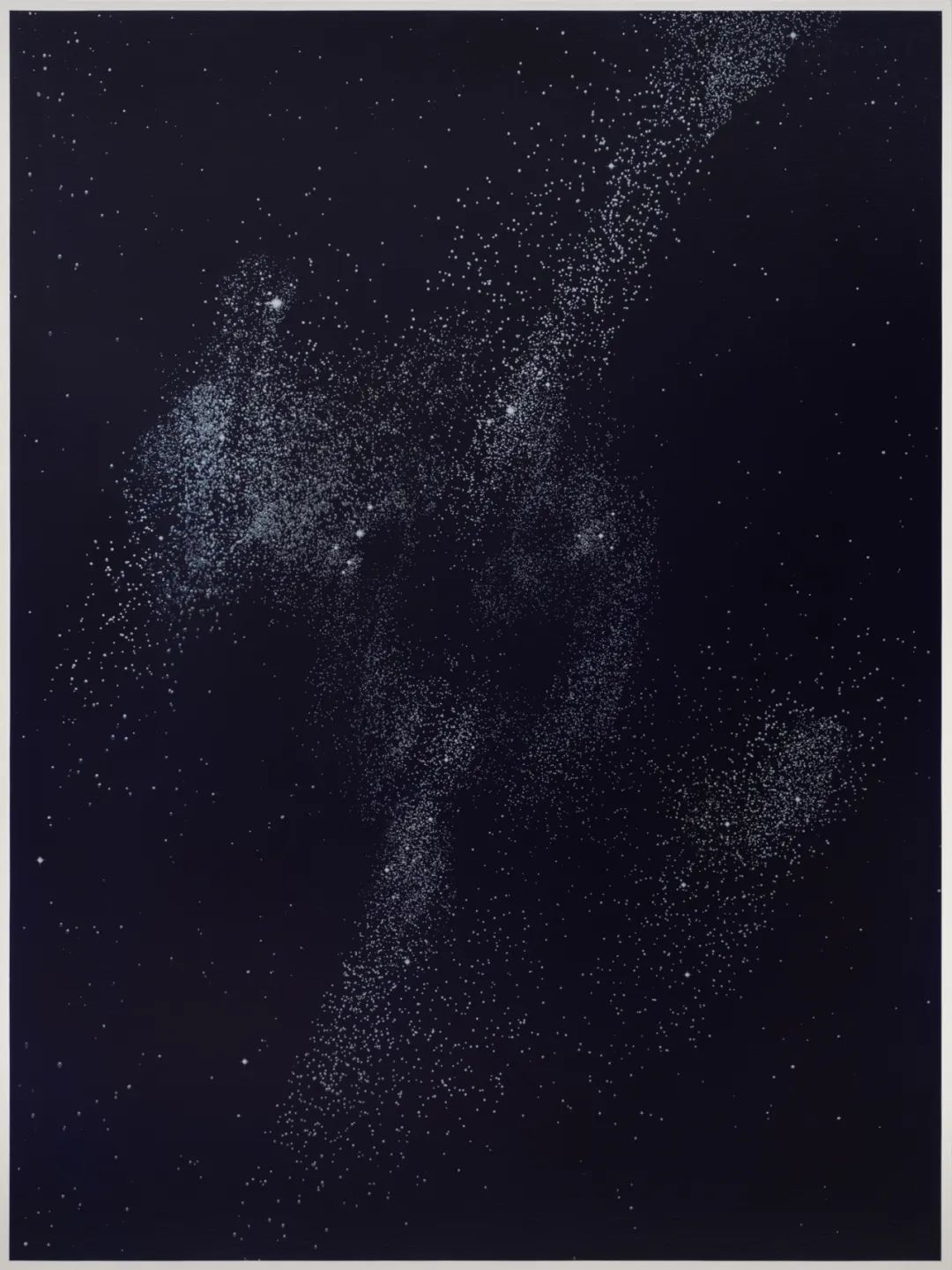

当练习达到一定程度,它就变成了我们后面这四件作品:将身体化身为星空。虽然这个想法有些俗气,但最终图像的形态还是比较雅致的。大家可能会觉得像抽象绘画中的点,实际上每一张图都是一个非常具体的骨骼形态,只是通过粒子渲染效果让它们化身为星空。这种处理方法和技巧是我自己的,这些图像非常具象,用50000个粒子来模拟与NASA相关的图像将身体模拟成星际的状态。

陈嘉莹:

我想继续探讨张鼎的话题,我注意到张鼎在描述他的研究对象时提到了“骷髅”与“骨骼”这两个概念。这实际上触及了两个不同意象层面。虽然我专注于身体研究,但从未涉足过骨骼或骷髅这一领域。我还想请教在余老师在身体哲学中,是否存在一个专门的论域与这一主题相关。骷髅可能更多地与宗教层面相关,而骨骼在《高速形式》的语境中会让人联想到福柯的生命政治。

余明锋:

大家下午好,感谢张鼎的邀请。近两年我与张鼎的见面愈发频繁,对他有了愈发深入的了解。从他的装置艺术,到去年的“两个俱乐部”,再到现如今呈现在大家面前的“观点”。乍一看张鼎似乎经历了一次重大的转变。如果我们从事思想史研究,通常会将思想家的历程划分为三个阶段。张鼎在2024年举办的这一次非装置艺术的展览,可能是他在个人成长历史上的一次重要转变。

张鼎:两个俱乐部,展览现场,昊美术馆,2023

两位嘉宾刚才讨论了关于骨骼的话题,而我们的讨论主题也涉及到了身体的意象,这是一个广泛而深远的议题。在哲学领域对身体的思考自古便一直存在。在柏拉图的对话中,有一种观点将身体视为一个监狱或囚笼,这一观念在当今社会已不常见。随着现代哲学的发展,身体问题的重要性也日益凸显。祖琴提到的《笛卡尔的骨头》非常值得一读,书中讲述了他发现的一具头骨的故事,以及这具骨头后续引发的讨论。

在笛卡尔的现代哲学开篇之作中,身体问题占据着核心地位,众所周知笛卡尔是著名的身心二元论者,他始终未能解决身心关系这一难题。因此他对头骨产生了浓厚的兴趣,试图从中找到一个部位作为心灵意识在身体上的落脚点,这个部位就是松果腺。可以说笛卡尔是最早运用现代医学观念探讨身体问题的人之一,他将身体完全视为一台机器。

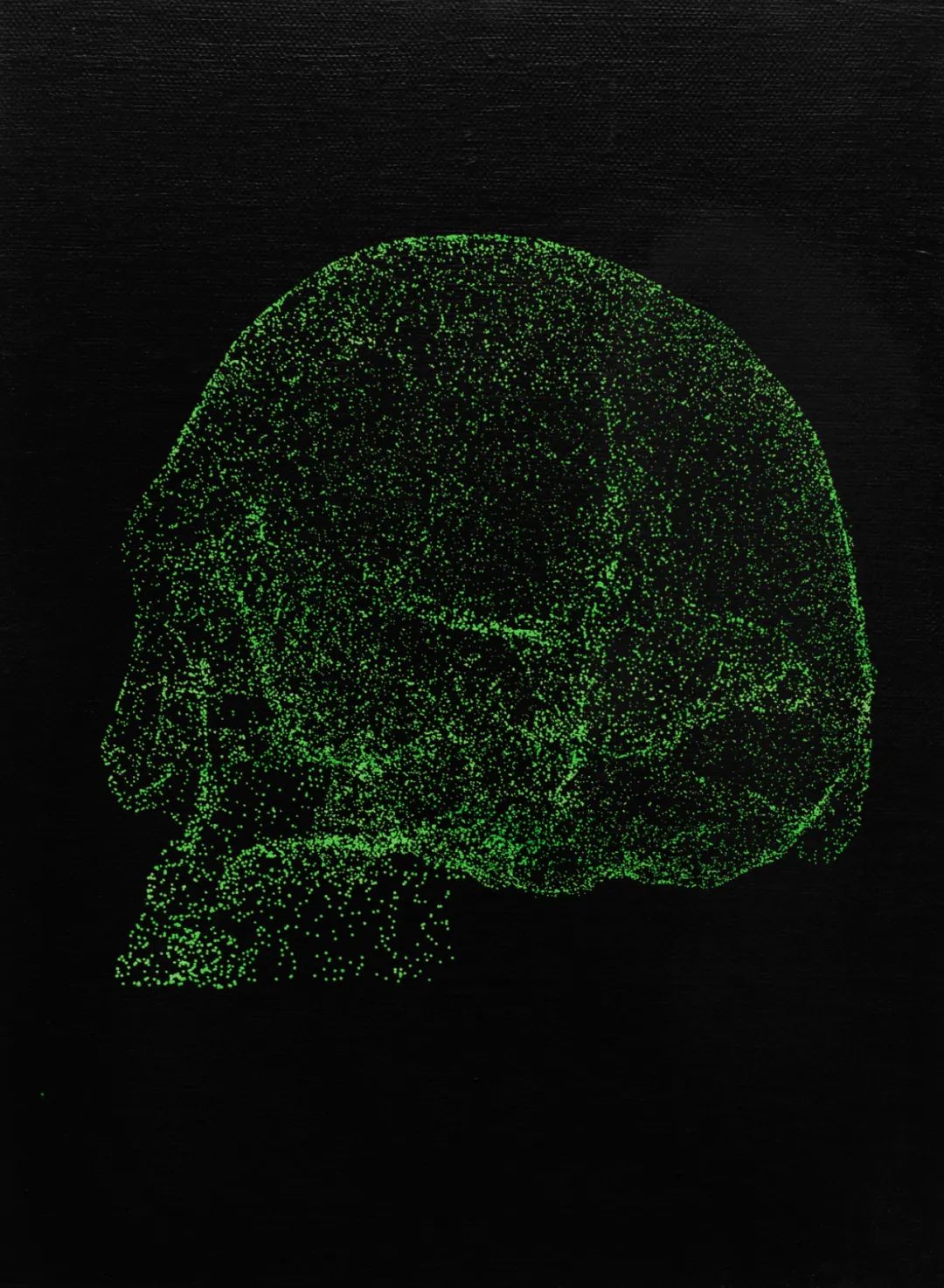

张鼎《绿色骷髅 #10》,2023,布上丙烯,铝塑板,33(H)*24*4cm

在创作《席勒的头骨》这首诗时,歌德大致写道:“从死亡中仿佛奔流出了生命的源泉。”从头骨与死亡和生命源泉的关联,展示了对骷髅、死亡以及生死问题的思考的深度。虽然艺术家本人后来站出来否认了这种关联,他表示自己的作品最终与死亡没有关系。但他的展览“观点”十分引人注目。这个标题强调了观察的焦点——“点”。从这个意义上讲,展览别无所有,只有点。

最后,艺术形式与以骷髅为主题的艺术内容之间存在一种奇特的共鸣和一致性。骷髅通常与考古现场相关联,祖琴之前提到,我们终将生命归还给大地。当我们化为一堆骷髅时,从这个意义上讲个体性被消解。在这一过程中,我们无法通过现代科技辨识个体性。作为一个艺术对象,这背后隐藏着一些有趣的现象。在艺术表达中我们不使用线条而是采用点来描绘,这引发了诸多艺术上的问题。将生命简化到一个临界点,与将艺术语言简化到点来表达骷髅及其所代表的生命意象,这两者之间存在某种相似性。这种简化过程可能为我们提供一个有趣的出发点,从其中可以发展出艺术哲学的讨论。

陈嘉莹:

从两位老师先前的讨论中,展览已经折射出许多值得探讨的点。但我特别好奇的一个问题是,张老师为何从2017年开始使用某种特定的创作意象,然后在某个阶段又否定了这一意象?余老师也提到这不是绘画,我很好奇您最后为何选择了丝网印并粒子化对象,能否分享一下您当时的想法?

张鼎:

我就是感觉似乎不太对。这种感觉不对劲的原因是这种方式过于俗气。当一个事物被化身为星空时它总是显得过于具体。当工作过于具体或一件事情被直接展示时,我会感到一种无能感或者说过于……

陈嘉莹:

浪漫?

张鼎:

浪漫是我比较警惕的,有时会质疑。但当所有元素在一个展厅内被展示时这种关系是成立的,即在面对一个生命。到最后要结束的时候好像这种残酷性也无所谓了,这种残酷性是可以被遗忘。

余明锋:

我阅读利奥塔谈关于绘画的讨论时,他提到了保罗·克利的一个创作实例。保罗·克利在创作过程中如果发现图像画的过于顺畅他会展开图像颠倒其位置,目的是什为了产生一种陌生感。这种陌生感会激发他的创作欲望。艺术家对于过于浪漫、具象和诗意的表达保持警惕这一点非常有趣。

陈嘉莹:

随着余老师的讲解,我原本想要提及的一个观点可能显有点具体,在哲学史上出现过身体哲学的转变。在之前的希腊哲学或东方哲学中我们对身体的理解并非将其视为监狱。在一个时期身体与星空相对应,这在中国哲学中的天人合一理念与道家的气脉理论中有所体现,它们构成了一个独立且不同的系统。身体的叙述和景观呈现出一幅完全不同的画面。我期待余老师能对此进行阐述。

其次,正如张老师所提及的,我们对死亡的现代态度也引发了思考。最近我的同学从事游戏哲学的研究,其中经常探讨角色死亡或玩家死亡的议题。这反映了我们对死亡的冷漠,游戏可以无限次死亡,且不影响继续游戏。张老师在展览的文本中提到“死亡资本主义(thana-capitalism)”,这与鲍德里亚关于现代人如何处理和理解墓地的观点相呼应,正如先前提到的歌德对于死亡的恐惧及其转变。

余明锋:

首先我想补充一个词语,古代柏拉图的身体观是一个极端的看法,虽然对西方后来影响很大。但人类远古文明的主流观点实际上将身体视为一个小宇宙。从这个角度来看张鼎的“练习”和对身体在星空中的描绘并不显得俗气,反而透露出一种诗意的深刻见解。这种观点与道家的修行和印度瑜伽在某种程度上是相通的,也许我们可以从死亡稍微出来一点,转回到这个展览本身。当我最初看到张鼎的作品时,是去工作室看的时候没有展览的那种整体性,包括看图像的时候我的第一反应是张鼎想要表达他对死亡的理解。但后来我发现并非如此,二者之间可能存在某种联系,这种联系是什么呢?

经过深入参观这个展览,我发现它实际上探讨的是死亡的反面——生命。如果用一个主题来概括,或者这两个问题实际上是一体两面,意味着当我们探讨死亡时,我们在反向思考生命的本质。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

在展览中,观看这一行为还蕴含了另一层意义。我们的观看行为总是与意义的赋予紧密相连,例如,观众看到我手中的物品。当你拿起话筒时,为什么能立刻识别出它?因为你熟悉场景以及话筒在场景中的功能,使得你能立即辨认出它不需要过多的思考。如果回到100年前情况会怎样?这个东西可能是用来喝酒的或抽烟,或者有其他用途,它本身没有明确的含义。但当我们观察它时总会赋予它某种意义。所以我们在观看这个意义上,总需要构建一个意义框架。

李嵩(南宋),骷髅幻戏图

这一系列作品是张鼎进行的非常有趣的艺术实验。例如李嵩的《骷髅幻戏图》,引导我们进入一个略显恍惚的境界。如耶稣的十字架受难和藏传佛教的艺术表现。再深入探索,我们发现他更早的作品中以骨头和山脉的形式呈现了这些主题。最后,当我们走出展览,会以全新的视角看待一切。

从这个意义上来说,整个展览仿佛是一次观察的练习。这个观察练习具体涉及什么内容呢?就是我们为何会将一堆看似无关联的点解读为身体的一部分。我认为展览标题取得非常好,它实际上就是一堆沙粒,我们为何会将它们视为身体的一部分。

张鼎《星际 #3》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

从这个意义上来说它是一次练习,学会了这个练习之后,你将明白首先需要获取的是观看的视角。没有一个合适的观察点,我们无法真正地理解作品。《星际》这四幅作品之所以在展览中独树一帜与引人注目,在于它们模棱两可的性质。这种模糊性激发了观众主动探索作品含义和进行观看练习的欲望。或许艺术家在创作后期会意识到,他所探讨的并非仅仅局限于死亡。但从艺术内在逻辑来看,他的思考确实经历了这样的转变。

张鼎《不息 #2》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

陈嘉莹:

余老师刚才所提到的几点让我意识到练习有两重层面。首先基于我个人的经历,我想到“不净观”这一概念。当祖琴给我导览的时候,她提到的这个方法实际上就是一种佛教的禅修练习。几年前当家中一位亲人去世时,那是我第一次如此接近尸体。由于家中的其他长辈不愿意如此接近死亡,我最终成为了唯一一位进入停尸间的人,去确认情况并与医院交涉尸体处理事宜。那让我面对了一个不同的死亡场景,这种感觉对我而言是非常恐惧的。虽然疫情期间我们常接触到各类新闻和战争报道中的尸体,但当尸体真正围绕着我时我无法消化这种感觉。那天晚上我回到家后无法入睡。那时我还不知道什么是不净观,当我开始想象我家人的身体最后会怎样埋入土壤,被土壤消化或者被虫子和其他方式消解。我发现通过观想我竟然就睡着了。那次体验对我来说是挺强烈的,也后来知道了不净观后就能马上理解这种禅修的方式。包括像余老师刚才说的,就是为什么我们在观看死亡的一个非常直接的象征符号的时候,它可能会折射出其他的意味或者是甚至是生命的遗憾。

其二的练习我想到了余老师他用了一种形而上的一种描述方式,但我的观点是展览中的艺术作品的呈现形式,它实际上会调动观众的身体,让观众在与画作的不同距离和观看角度中呈现出一种在绘画的语境中,虽然张老师之前表示不想谈论绘画,至少在平面或架上的创作语境中,但对观众位置的考虑以及对视角的介入是一种比较特殊的方法。张老师也将这种方式作为本次讨论的题目。这实际上是我所想到的与练习相关的两个层面。

张鼎《观点 #1》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

张鼎:

没事,我说的话都在墙上,这是我的功夫。艺术家有的时候所有的工作都落在嘴巴上面,但也要落在一个具体的一个对象或者物上。艺术家只是提供提供一个可观看的点,让观众可观看的一个点。如果再去说这件事,就觉得不能去戳破这个点,再戳破就没有意义了。

张鼎:漩涡,展览现场,香格纳上海,2017

陈嘉莹:

回到作品本身我们之前没有深入讨论的,就是小展厅里展示的金色系列作品。实际上,它与张老师之前在香格纳画廊的个展(张鼎:漩涡)有着密切联系。那次展览给我留下了深刻的印象。他将当时位于西岸的白盒子空间改造为一个动态影像装置。参观者进入时视野是仰视的,仿佛置身于一个金矿的中。大家仰视游戏角色在矿山上开采金矿,而这个矿山也在移动。影像会因不同的设置而有所变化,它在屏幕或移动设备上的显示也会有所不同。不过,我不清楚当时是否有任何特别具体的或特殊的游戏设置。

张鼎:漩涡,展览现场,香格纳上海,2017

张鼎:

那其实是一个灾难,对我而言也是个灾难,这是一件超越我自己的作品,也超越了时代。因为作品的独特性与意义并非仅在于完成,而在于其背后涉及的复杂过程。我有了想法后就找了一位建筑师,我们计划在画廊内搭建一个车间,这个车间约10米宽与19米长,并需要在空中悬挂四根重达一两吨的工字钢制成的烟囱形状结构,底部没有任何支架支撑。我们在工作室已搭建了一个月,但仍未完成,在实际搭建过程中我与我们团队的技术人员讨论了这个想法。

张鼎:漩涡,展览现场,香格纳上海,2017

作为一个文科生,我对目前所做之事感到疑惑,一根19米长的梁为何在中间不设置任何支撑,我担心其会因重力而产生弯曲。技术人员计算后告诉我整个结构的重心会下沉三十多公分形成一个弧线形,因而需要增加许多支撑结构。最终我们在画廊布展工作进行了半个月,开幕式当天尽管才完成但并不完美,但结果挺有意思的,在一个如此巨大的空间中屏幕可以进行分散和合并。20块屏幕可以像灯管一样在整个空间中展开形成一个矩阵,并在合并后可以实现360度的自由移动和位置变换,但我真的觉得是一个工作上的灾难。

余明锋:

我发现张鼎似乎更偏爱装置艺术。认为绘画没什么可聊的,不外乎是绘制一个架设平面。而我想说装置背后往往隐藏着更有意思的故事。

张鼎:

也有故事,但都是从我那些装置的现场里面深挖出来。只是到了今天,好像大家对装置的观看出了问题,但是我也不想说具体出了什么样的问题。我也遇到了问题,在这个阶段我需要对自己所进行的这一系列做一次相对的结束。骨骼和骷髅的创作断断续续持续了五六年,随着星空的出现,这个节点正好合适。再继续下去对我而言就失去了意义。回到装置艺术的现场和对新材料的探索中,这样可以让我更直接地关注现实。

讨论生死这样的宏大话题有时过于抽象。艺术家应该在回应时应该直接针对当下的现实状态。有时在创作中谈论生死是被视为一种逃避,因为这是一个易于触及的主题,它既显得高深莫测又容易变得空洞无物。作为一名艺术家,我们应当回应当下的社会问题,这是我们的责任和标准。

张鼎《漩涡 #6》,2018-2020,不锈钢镀24k金,铜板镀24k金, UV印刷,PC树脂,油漆,玻璃,54(H)*65*8.2cm

陈嘉莹:

张老师不想讨论生死话题,但我的思绪还是回到了刚才所提及的展览。我想补充的一个问题是您为什么用到金色?金色会跟艺术史的一个我们说的虚空画的一个传统有关系。它呈现了一种财富跟死亡的张力。金色也频繁出现在张老师的许多装置艺术作品中。我也想请余老师分享一下,这种选择是否与虚空画的传统有关。即为何我们在讨论死亡时经常将其与财富或富裕联系起来。虚空画实际上反映了荷兰商业发展极为兴盛的时期。对比当下,我们或许正处在一个类似的语境中。是否可以提出这样的观点:在一个富裕的时代,人们反而会对这个主题产生更大的兴趣?

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

余明锋:

需要加以区分的是,对死亡的流行谈论和严肃对待它并不完全相同。在商业特别繁荣的时代人们可能对人生的虚无感特别强烈。这并不一定意味着我们真正严肃地对待这个问题,或者说这种虚无感恰恰反映了我们无法严肃对待它的无能,我们只是逃避去谈论它。但在物欲横流、商业化社会的今天,人们可能会更强烈地感受到生命的虚空感。这种感觉类似于原子式的宇宙,如果我们的头脑简化为原子,那就会有强烈的虚空感。

商业,从某种角度来看,将一切事物量化为货币的价值,实质上是对生命形式的一种还原,同样会带来虚空感。这并不意味着我们已经严肃地对待了死亡问题,反而反映出我们在面对这一议题时的无力与无能。尽管这些作品是平面的,但仍然能体现出装置艺术的特质。例如那两幅作品(不息),从整体视觉效果来看,它们大面积的留白给人一种类似中国传统绘画的美感。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

当我们试图将它看作是一个骨头时,我们需要从背后去观察它,只有确立了这个观点我们才能真正地将它视为一个骨头。在观察的过程中我们又变换了一个角度,这仍然是一个立体观点的选择才能够看出来。这仅仅是我们观察事物的第一步,就像我们平常观察一样,我们要明确观察的目标。但对于艺术家的创作而言,更艰难也更有趣的是第二步。第二步是通过观察骨骼,展现出生命的姿态。值得一提的是,首先我们可以看这一系列,很明显那是一个舞蹈的姿态,这个双人的舞蹈的姿态放在骨头身上,表达着生命的姿态。

张鼎《观点 #3》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

反过来,我们用这样的视觉经验来看这幅耶稣的受难,根据疏密的不同形成这样的一个形。当我们有这样的观看经验再看这幅耶稣的受难图的时候。我个人感觉它好像在舞蹈,有生命的上升感。这可能是人类在叙事中所经历的最沉重的叙事之一。在基督教对于耶稣受难的叙事中他替每一个人上了十字架,他背负的是人类的罪,一个最沉重的身体形象。但在这样的观看中,它呈现出的是一种不同的生命姿态,这种姿态带有一种舞蹈般的愉悦。

张鼎《无题-2024 #3》,2024,布上丙烯,铝塑板,33(H)*24*4cm

在这里,艺术家将个体的生命态度或感受融入到了这观看的练习中。再进入内部,我发现它们具有一种类似教堂圣像的平视感,带有一种沉思的意味。当我观察这些作品时它们让我想起了考古现场,仿佛是从金矿中挖掘出的骷髅。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

我非常赞同张鼎的看法,当这个系列完成时观看的练习似乎可以暂停了。这一系列与其他所有作品的不同之处在于,它们没有过往艺术史和文化史所带来的既定意义关联,我们可以探讨各种宗教和文化类型背后的生命态度,尤其是对死亡的看法,这些通过艺术史的图像传承给我们。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

当艺术家运用现代技术手段,结合个人的生命经验进行创作时这些表现形式呈现出多样性。在这一系列作品中,我们似乎看到了与今天紧密相关的生死问题或对生命的观照。将之置于星空或宇宙的视角下,它使我们摆脱了一切文化史的关联呈现出一种全新的状态。这恐怕是我们今天面对死亡或生命问题时更为真实的状态。传统的安顿方式对我们似乎已经失效,或者说它们仅仅是我们谈论的话题。

张鼎《星际 #1》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

当我们真正面对自我时,我们的宇宙观既不是上帝的创世也不是佛教的轮回,而是处在这样一个没有中心、无定向、无限延伸的宇宙之下个体生命所面临的挑战。在这种背景下我们似乎依然感到无所依靠,缺乏明确的方向。

比如这一幅作品作为代表应该是一个俯视的视角,我们也可以不把它看作身体。这一系列作品与之前的创作相比,我特别喜欢它们模棱两可的特性。它们既可被解读为星空也可以被看作在宇宙中大跨步奔跑的身体。

张鼎《星际 #2》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

一方面,在被他人观看时我仿佛成为了星空中的一个点。当你观察这幅图像时,需要将它视为身体和骷髅,必须采用俯视的视角观察他在星空中奔跑,因此需要一个更高的视角这样我们才能获得这一观点。在这样的观看中,我们自身被纳入了无限的宇宙本身。在这个过程中我们见证了生命的姿态,它以一种俗套但不可否认的方式表现为奔跑和绽放。这一系列作品或许更能体现张鼎个人的生命哲学。在当今讨论生死问题时这一视角显得尤为贴切,它不依赖于任何特定的文化传统,这也正是我们今天的真实境况,它也展现出一种积极向上、奔跑、绽放,乃至如同烟花般壮丽的姿态。

张鼎:

我不绽放,绽放的太多了。

陈嘉莹:

余老师提供了许多不同寻常的观点和视角。不过我们似乎遗漏了一个问题,那就是对金色或金矿意象使用的兴趣。景观和商业消费社会的内在展现及其问题是您在创作中长期涉及到的。我好奇为何您会持续使用金矿这一意象。您在ICA期间创作的《龙争虎斗》现场装置也主要采用了金色调。另外张老师刚才提到的他希望将这次展览作为一个转折点,我也想谈谈您未来的计划。

张鼎:龙争虎斗,展览现场,ICA伦敦当代艺术学院,2015

张鼎:

我之前使用过“金色”这一主题,直到2013年在奥地利,我做了名为“黄金白银”的个展,展览中我使用了真实的黄金和白银,展览中还引用了一些中国电影。而且我突然发现”Gold”和“God” 只差了一个字,黄金就是好的,从2010年到2019年左右我觉得那是一个诱惑的金色。在那个时间节点上我的工作经历也发生了比较大的变化。许多事物处于一种暧昧的工作形态中,这种暧昧状态相当严重。所谓的严重是指开了大量表演,开了无数的派对,喝下了大量的酒,这些行为营造了相当迷幻的现场。

张鼎:黄金白银,展览现场,Galerie Krinzinger,2013

在大约2018年的时候,我觉得必须停止这一切,开始注重安全,开始做《高速形式》。后面我对电池产生关注,思考我们所处的环境和时代。我们似乎共同生活在一个虚幻的十年中,我并非唯一有此感觉的人,而是所有人共同的幻觉,只不过我的感受稍显夸张。当大规模事件发生时总会有人对此有所反应。人们似乎都向往一种虚幻而美妙的生活状态,无论是梦境还是现实中的工作生活。这种状态虽然短暂,但其中蕴含的愿望却非完全纸醉金迷。它代表了一种渴望,一种对某人某事的期盼。为我们创造了非常良好的环境。它在可看性和可听性方面表现出色并且更加多元化和丰富。那个时间段我对金色的运用相当广泛,尽管我从前未曾使用过但我也很喜欢漂亮的东西。但在追求美的过程中,我们可能会迷失方向。

张鼎:两个俱乐部,展览现场,昊美术馆,2023

那个阶段的状态是一个虚化,是理想化的状态,它似乎充满希望,但其实是个假象。艺术家必须正视创作过程中的潜移默化条件,正视创作环境中的所有问题。而且不应沉溺于幻想,要直接面对并明确地表达,避免暧昧、含糊不清或绕弯子。能用简洁明了的语言阐述清楚而不是需要冗长的解释。

余明锋:

从天空回到大地。

张鼎:

对,但有的时候也可以上天,可以再浪漫一下。

余明锋:

差不多把时间留给大家提问了。

欧祖琴:

谈及张老师作品我比较好奇这些骨头都是谁,我原以为这些骨骼是基于他自己的骨骼,后来他使用了公共空间即在互联网上的共享资源,当这些数据被艺术家广泛使用时达成了“互联网永生”。当我们又回到了绘画之死这个问题,这些彼此不同的背景和见解,怎么看他们之间是在相互抵消还是相互配合呢?

陈嘉莹:

实际上,祖琴的问题与我之前参与的李维伊的一件作品的问题有关,她扫描女性艺术家的身体并将其转化为数字模型,她遇到了一个女性艺术家非常抵触这件事,她无法接受自己被数字化处理或建模。这个形体就是Avatar,她对此感到不安,这会威胁到她的存在。但若要寻求答案,张老师在展览文本中提出的“死亡资本主义(thana-capitalism)”概念,实际上提供了一种相互抵消的状态。它让我们持续审视这些作品,原先的强度也逐渐降低,我相信如果我每天都必须去停尸间面对这些尸体,我可能就不会再感到害怕了。

张鼎《星际 #4》,2024,布上丙烯,铝塑板,200(H)*150*5cm

张鼎:

实际上我所使用的就是互联网的公共数据。它只需要是一个大家所熟知的形象。就像我们学过绘画,那小时候我们画的海盗、伏尔泰等形象,不知道都已经变过多少次。那是最原始的石膏是不知道是哪一代人从国外买了一批石膏进来,然后分配到不同的厂家里面去。我感觉像是又回到了高中或初中生的练习阶段,面对这些公共素材进行练习,我认为这两位(骨骼)将来可能会很有名。

陈嘉莹:

亚当,夏娃?

张鼎:

差不多,我注意到许多艺术家都在使用相同的公共骨骼素材。公共数据库中包含明确的功能,即这些数据不仅包括骨骼还有肌肉,是一套较为完整的数据集。我剥离了肌肉只使用骨骼数据进行创作,我们做这个事情有时候会遇到一些问题,谈的东西如果太大其实就不太好谈。

张鼎:观点,展览现场,香格纳M50,2024

很多人问我这是谁的骨骼?我们总是要赋予一个骨骼的意义,老觉得艺术家要做一件事情,选择一个材料的时候必定有它的意义所在,而且是必定有它的背后的故事所在。但其实在背后是互联网的两个数据,我要通过这个形象去做造型,然后借助图像的历史建立起整个展览的系统。建立了差不多断断续续的五六年的时间之后,归结到有一天发现可以把它抽象化。这三张作品都是非常具体的一个呈现,最终是处在半具半抽的这样的一个形象,所以谢谢这两个数据。

陈嘉莹:

你怎么看待自己的身体在互联网的意义?

张鼎:

没有特别的意义,只是有时候找不到合适的模特,自我寻找意义的过程确实令人烦恼。

余明锋:

我想首先谈一点,即他的这一系列作品无论是以点的形式还是骨骼的形象呈现,都是超脱个体性的。这可能是这一系列作品可以画上句号的原因。如果绘画面部,其中可以包含丰富的内容。但是如果把焦点转移到骨骼上,正如你提到的“数字永生”,我在思考数字永生和化为一堆泥土的永生,那是一种永生。但是那个数字对于我个体来说没有意义,它只是一个数据其实这个影响没有个体性。

回到他的创作,你刚才提出的问题非常引人深思。如果张鼎撒谎我们无法验证。你会对这一系列作品有其他的评价。当他说他只需要一套骨骼的数据就够了的时候,对于这一系列创作我想他的做法是成立的,不需要骨骼它另外有个体性的意义就能够满足他的创作。

张鼎:

最后是要的是一个图像产品,不太需要图像背后的某种意义。

余明锋:

或者说像这几幅,它们的意义在于文化史。我们一看便知道这是藏传佛教,那个是北宋的一个宫廷画家,这是耶稣受难的他这个意主要是一个文化史的意义,耶稣具体画成什么样已经没有关系了。所以这个意义上不需要是某一个人的骨骼。

陈嘉莹:

祖琴之前提出的问题实际上也是我一直想探究的。借此机会我重新审视了您早期的创作发现您早期的影像作品多以单独的男性形象为主。例如最初的《疯汉》系列,再看到表演现场时我对《龙争虎斗》这一表演有了新的理解。如果仅将电影中的李小龙现场视为有意义,那么重新观看那个现场我感受到的是一位个体进入了一个被无数镜像化了的自我,反映出现代社会的分裂状态和孤独的主体。

张鼎《疯汉》,2006,单路视频,59′30″

后续的表演现场探讨的是一个相对孤独的主体状态。包括您当时在外滩美术馆做的一个非常大型的活动(风卷残云),把大家关在一个类似金色监狱的一个房间一起吃饭。是一个可能很热闹的或是很像您说的非常社会性的一个现象。但我感受到的是一个很个体性的一个或是很孤独的一个状态。然后它很直接地可能就会呈现为在香格纳(张鼎:漩涡)里面做的那个您提到自己创造了一个游戏角色,并在一个金矿场景中探索。这让我想起了游戏中那种in the middle of nowhere的感觉,即玩家完全不知道下一步该怎么做,无法感受情境。直到最终到骷髅,我想知道这个线索是否还会继续?

张鼎:

我过去许多作品,特别是你之前提到的2015年。我借用了李小龙电影中近似的场景,制作了一个矩阵并邀请了当时在英国的约26位音乐家参与演出。他们分别在两个不同的空间里,实际上在同一空间内各自看不见但进行了一场非常精彩的表演。我当时并没有明确的目标与计划,我只知道我想做某件事情,它的一部分是模糊不清的而另一部分则与我个人的审美有关。

张鼎:龙争虎斗,展览现场,ICA伦敦当代艺术学院,2015

在英国进行这样的项目时,外界可能会质疑这种自由激进的方式。这种质疑更多的是源于对项目的疼痛感,这种疼痛并非最终的结果,也不仅仅局限于艺术圈,它涉及到进入音乐的整个过程。而且音乐只涉及英国本土,甚至包括我在内的很多人都不知道。

张鼎:龙争虎斗,展览现场,ICA伦敦当代艺术学院,2015

当时我也在探索不同的表达方式,寻求艺术更新的途径和形式。我试图超越以往的工作经验打破一些界限。工作本身也是一种寻找,通过表演去探索新的语言和表达方式。我现在的工作有点回到了一种大家特别熟知的工作方法,就是平面视觉装置。但只有表演性质的东西往往是模棱两可的,无法界定它到底是不是艺术。那个时候我的工作方法很刺激,虽然不确定但我感觉这事情值得去做。但后来发现现在的工作似乎也不太对劲,就是你怎样表达似乎都不是一个问题。我们老觉得当你的表达是一个问题的时候,这可能是一个好的事情。但现在所有的表达好像没有问题,这反而成为一个巨大的问题。

“身体意象”张鼎个展对谈,香格纳M50

观众提问:

你刚刚提到的创作理念和和伦勃朗关于自画像的理念似乎有关联,可以具体解释吗?

张鼎:

确实,他是在给自己寻找一个解题方式。正如你提到伦勃朗画自画像,虽然我不是在画自画像,但我在画模特像。我的目标是通过不同的视角和方法来描绘同一个对象,即花费七年时间去面对这个模特,每天思考如何让画面呈现出不同的质感,这实际上就是在解决不同的问题。

我每个阶段的都只做纯粹的练习。当练习达到一定程度时我们开始寻找文化价值,研究南宋时期的绘画作品以及宗教绘画中的基督教风格。如果大家都是创作者就会发现自己的作品与某种文化有着联系。从创作的角度来看,这种表达方式是最直接且易于理解的。一旦提及宋代的美学,而且容易得到赞赏。但要求艺术家详细阐述其中的诸多理论似乎并无必要。这些知识需要通过不断的练习来逐步掌握,在练习的过程中,我认为可能这些就是你所说的自画像。

余明锋:

刚才用写字来比喻,其实我们一般看文字的时候我们首先看它的语义,但是你练字练到一定程度的时候,语义反而消失了。那这个意义上的艺术性就呈现出来了。

观众提问:

现代人对死亡的一般看法是否跟以往完全不同?

余明锋:

中国传统文化对葬礼极为重视,如今农村地区已推行火葬,但有学者对此现象有过深入探讨。北京大学的一位教授发表了一篇文章,尖锐地指出当前的火葬制度实质上是将尸体视为垃圾进行处理。尽管他从土地利用效率的角度分析了问题,但更深层的是他的研究揭示了这背后反映的生命态度和对死亡的不同处理方式。这位学者对儒家文化的深入研究使他对此感到痛心,他说这种简化并以经济效率为导向的处理方式,不仅影响了我们对生命的尊重,也反映了社会对衰老和死亡的避讳。

我去年去德国,有很强烈的感受就是我当年的老师一辈人逐渐老去。社会似乎本质上是一个青年文化和青年社会,是一个忙碌于生存的社会。而对于那些年迈者的生活,社会的关注度显著降低,仿佛他们已经从社会生活的主舞台淡出。这种现象反映出社会对于衰老和死亡的问题,往往选择避免面对而倾向于追求青春与活力。尽管可以努力让自己显得年轻几岁,但背后付出的努力和艰辛是个人精神层面的问题与心态的问题,包括文化层面的问题,也在文化也表现出缺少厚度。这种文化的时间性不长,进而这样的生命态度导致了整体文化的浅薄化,这与我们如何面对死亡的问题密切相关。

陈嘉莹:

那我们今天的对谈就此结束,非常感谢各位的参与。

/

关于艺术家

张鼎,1980年生,生活工作于上海。他常使用雕塑、装置及影像等媒介进行创作,也常举办大规模的、积极邀请其他艺术家及观众参与的视觉-音乐现场项目。这些作品作为一个整体呈现,具有强烈的表演性、音乐性和戏剧性,探索与人类观念、集体意识、意志冲突、权力以及心理和身体操纵有关的概念。张鼎的展览和项目反映了社会和政治背景下发生的异化现象,并将具有对抗性和混乱性的场景搬上舞台。

部分个展包括:“张鼎:观点”,香格纳M50,上海(2024);“张鼎 & 金氏彻平:两个俱乐部”,昊美术馆,上海(2023);“张鼎:控制俱乐部”,复星艺术中心,上海(2020);“高速形式”,OCAT,上海(2019);“安全屋”,掩体、怀俄明计划和 KWM 艺术中心,北京(2018);“漩涡”,香格纳画廊,上海(2017);“风卷残云”,RAM,上海(2016);“龙争虎斗3”,吉尔曼军营,新加坡(2016);“龙争虎斗2”,Chi K11美术馆,上海(2016);“龙争虎斗”,ICA伦敦,英国(2015);“黄金白银”,奥地利维也纳克林辛格画廊(2013)。

他的作品在国际机构和双年展上展出,如蓬皮杜中心,法国(2024);第七届广州三年展(2023);阿斯特鲁普-费恩利现代艺术博物馆,挪威奥斯陆(2017,2007);里昂双年展,法国(2013);休斯顿当代艺术博物馆,美国(2012)等。

关于嘉宾

余明锋,同济大学人文学院副教授,欧洲思想文化研究院副院长,博士生导师。同济大学博士(慕尼黑大学联合培养),慕尼黑大学博士后。中华全国外国哲学史学会理事,德国哲学专业委员会理事,《尼采著作全集》中文版编委。2017年入选上海市浦江人才计划。主要研究领域为德国哲学、技术哲学和艺术哲学。著有《还原与无限——技术时代的哲学问题》(2022),译有《敌基督者》《何为尼采的扎拉图斯特拉》《政治哲学与启示宗教的挑战》等。

陈嘉莹,哲学博士,现为上海交通大学人文学院博士后研究员、独立策展人与写作者。毕业于华东师范大学外国哲学系,聚焦身体、新唯物论与性别形上学的前沿研究。她近来转向受女性主义与后殖民理论启发的离散美学,也关注艺术理论的在地化实践。与此同时,她将艺术视为颠覆现有可感分治与可知框架的具体手段。她曾供职于没顶公司与Longlati经纬艺术中心,亦曾为多家艺术媒体撰稿。2019年,她以展览“AI:爱与人工智能”获得第三届Hyundai Blue Prize创新未来奖。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除