预见 你,展览现场

铁木尔·斯琴:天堂有病

Timur Si-Qin: Heaven is Sick

文:铁木尔·斯琴

翻译整理:魔金石空间研究部

继2018年个展之后,铁木尔·斯琴时隔六年再次于魔金石空间举办个展。为了更全面地介绍铁木尔·斯琴近年来在其他地区的实践及思考,魔金石空间研究部翻译了艺术家过往写作的数篇文本,将陆续于画廊公众号发布。

《天堂有病 Heaven is sick》是一项长期的写作项目,始于疫情爆发的2020年。铁木尔通过反思大流行病对全球的影响,主要以美国为对象思考全球化危机的根源。文中,艺术家从个人的生命史出发,描述美洲原住民信仰与基督教文化面对自然的态度差异,试图建立一个有别于技术和资本主义批判的论述框架,指出当代危机实质上是一场灵性的危机。

此文将以节选的形式,分三篇发表。

铁木尔·斯琴和奶奶 ©️铁木尔·斯琴

成长于美洲原住民地区的中亚人

这篇文章的故事是我的个人故事。我在1984年出生于西柏林,母亲是德国人,父亲是蒙古族中国人。我的母亲在1980年代初来到北京学习中文,在那里认识了我的父亲。作为中国向西方开放后的第二批留学生,母亲在毕业后成为一名中德翻译,她为企业和德国政府工作,因此我的童年混杂了德国和(蒙古化的)中国文化——我们主要生活在德国,但会频繁地到中国旅行。

最终我的父母离婚了。我的父亲搬到汉堡、纽约,最后回到北京定居,母亲和我则打算搬到美国。她这一辈子都对少数族群及他们的文化充满热情,1980年代末,她参加了美洲原住民的人权议题,并加入了同情他们的德国社群。德国人对美洲原住民的迷恋从19世纪畅销小说家卡尔·梅 (Karl May)的作品问世之后就一直存在,这本书描写的是一位原住民主人公温内图(Winnetou)的冒险,尽管作者从没去过美洲。我的母亲在这些故事里长大,它们让她对远方的土地和异国人民充满想象。她是种族主义者的终极对立面,她真正理解其他文化的美丽与价值。在阿帕奇团体(Apaches)到柏林呼吁人们重视亚利桑那州东南部皮納雷諾山脉建造天文台的计划后,她就开始参与有关美洲原住民的活动。这件事的争议存在于圣卡洛斯阿帕奇部落和亚利桑那大学之间:部落认为山是神圣的,但大学和梵蒂冈合作建造的格雷厄姆山国际天文台正在以不当的法律手段来规避环境和原住民的权利。

铁木尔·斯琴家庭合照 ©️铁木尔·斯琴

我的母亲随后开始加入德国人和被监禁的美国原住民囚犯的笔友计划。在那里,她认识了来自亚利桑那州圣卡洛斯保留地的阿帕奇人Frank Rolling Thunder。他们透过书信建立了感情,然后我们在1991年从柏林搬到了亚利桑那州的图森(Tucson),这是距离我未来继父所在监狱最近的城市。

我们每周末都会开车去亚利桑那州立监狱,需要在图森南部的沙漠里开上一个小时的车。我记得我在链条和刀片围起的硬地休息区里和巨大的蚂蚁玩耍,也记得不间断的蝉鸣、难闻的贩卖机食物还有和监狱守卫打过的交道。有些守卫冷酷无情,有些则令人尊敬。我也会和其他孩子玩,但这种友谊通常不会维持太久,因为他们父亲的监禁和探视时间总在变化。那些年我们在监狱度过了很多时间,我的母亲甚至是在监狱里嫁给我的继父,他们的婚礼在一个平常的探视时间里举行。母亲和我穿着朴素的衣服,继父穿着丹宁牛仔裤和蓝色的监狱上衣。

美国西南部风景 ©️铁木尔·斯琴

有一次Frank被另一名狱友刺伤了肾脏。那是一次帮派间的暗杀。Frank是美洲原住民“战士协会”(Warrior Society)的成员,这个协会在惩教部门的网页上记录在册,是一个保护美洲原住民囚犯免于被其他种族针对的组织。

Frank打从青少年起就频繁地进出监狱,这对那些在圣卡洛斯阿帕奇保留地长大的人并不罕见。当时那里是一个极度贫困和绝望的地方,几乎被美国社会、甚至是亚利桑那州所遗忘。奇里卡瓦阿帕奇部落是最后抵抗美国殖民统治的原住民部落之一,他们的抗争持续到1886年最后一位战士酋长杰罗尼莫(Geronimo)在亚利桑那州骷髅峡谷向美国陆军投降为止。在他的同意下,他的人民最终迁移到了圣卡洛斯阿帕奇部落的保留地。

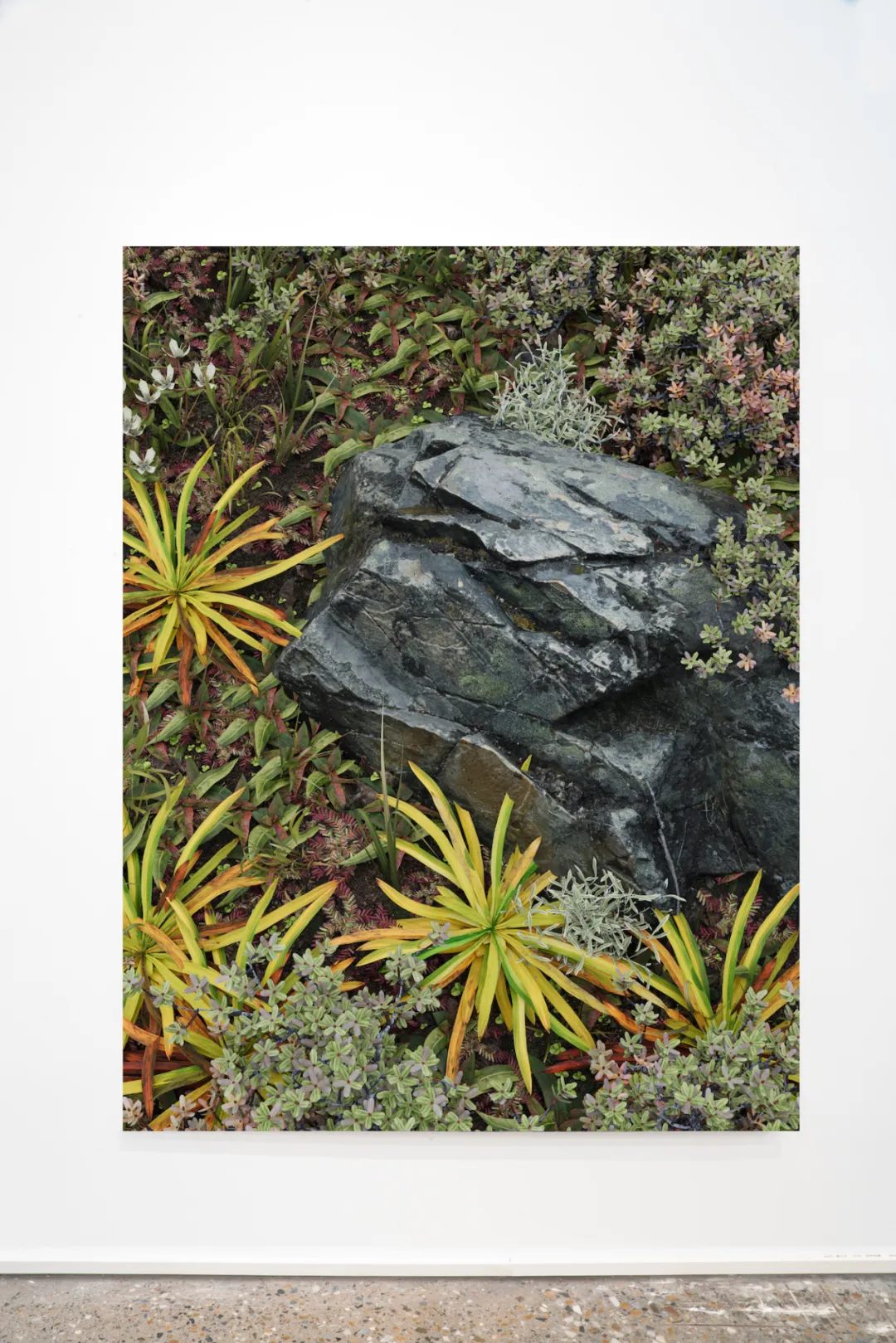

预见 你,展览现场

原住民生活

1995年,在四年频繁地开车探访监狱后,我的继父刑满获释,我们在母亲买的新家终于过上了家庭生活。

第一年过得很好,Frank向我们展示了西南美洲原住民的生活。我们参加了图森地区所有的帕瓦(Pow wow),这是一种美洲原住民的舞蹈聚会,里面包含不同的舞种:传统舞(Traditiona)、艳丽披风舞(Fancy Dress)、铃服舞(Jingle Dress)等等。帕瓦是我的母亲和其他丈夫仍在服刑的妇女成为朋友的地方。当我的继父获释后,我们参加了许多西南部保留地的仪式,其中有些甚至不对外人开放。

阿帕奇头冠舞(Crown Dance) ©️铁木尔·斯琴

我们经常参加阿帕奇人的头冠舞(Crown Dances),这是一个神奇的仪式。舞者戴着鬼魂般的面具,头上是华丽的几何皇冠,类似鹿角,在歌唱和鼓声中舞蹈。通常会有一位舞者旋转牛鸣器,利用绳子的摆动发出低沉而陌生的呼声。我们还会定期参加汗蒸小屋(sweat lodges),蒸汗小屋是一种仪式性桑拿,人们将炙热的石头带入小屋里,在完全黑暗的环境中洒上水和香,唱歌、敲鼓和祈祷;里面的温度非常高,远比欧洲的桑拿房更热,热量的强度与内心的幻觉程度相匹配。忍受高温似乎与男子气概有关,至少对于弗兰克来说是这样的。男人和女人通常会分开参加,一般有四个轮次,每个轮次间会打开小屋的门,让一些凉爽的空气进入。有一段时间,我们甚至在后院有一个蒸汗小屋,由我的继父主持。我见过最有力的仪式是太阳舞(Sun Dance),那是一个持续一周的平原印第安(Plains Indian)仪式。舞者会在四天之内禁食,在高潮的段落用雄鹰的爪子刺穿他们的胸肌,然后穿入一根绳子,吊在一棵仪式树上,直到肉被撕裂让他们跌落地面。

对我来说,这些记忆充满了甜草、鼠尾草、刺柏和鹿皮的香味。那些常年持续的仪式,太阳舞、帕瓦、蒸汗小屋和在大自然度过的时间是我童年的宗教经验。在德国我们没有信仰,我的母亲是一名学者,而我一直对科学感兴趣。原住民对灵性的理解深深地影响了我。

鹰舞(Eagle Dance) ©️铁木尔·斯琴

原住民宗教

相对的,今天美洲原住民宗教是一个脆弱的、从世界末日中幸存下来的碎片拼凑物。它们长期受到白人基督教文化的恐吓破坏,多数西方人对它们的认知只是模糊的“万物有灵(animistic)”或“萨满(shamanistic)”。他们被视作邪恶的,他们的书籍、物品和记录遭到焚毁、仪式被禁止、家庭分离、知识抹消、宇宙论为人遗忘。美洲原住民的文化(甚至语言)在几个世纪以来都是违法的,在1962年之前,原住民在每一个州都没有受保证的投票权,太阳舞则一直要到1978年才合法。只有少数部落的战士文化——比如孤立在亚利桑那州北部干旱台地上的霍皮人(Hopi)、大平原上的拉科塔(Lakota)和达科他(Dakota)族——因为没有被完全控制才设法保留了一些传统。在今天,保留越多传统的部落就有越大的影响力,因为泛部落原住民的宗教就是由那些剩余的、被藏起来保护的碎片组成的。不过话说回来,所有部落宗教的基本主题都是一样的——最重要的是与土地、动物、植物和地球的联系,还有彼此的关系。人们在古老的生物共同体面前保持谦恭感恩的态度,因为它给予我们生命这个礼物。人们崇敬自然,而不是像耶稣基督那般的人类神。

预见 你,展览现场

与自然的关系,第一部分

原住民文化和白人欧洲文化最根本的差异可能是和自然的关系。全世界的原住民文化都有意识地投入到整个生态网络中,这是他们理解的现实——土地、动物和其他有机体是平等而相连的,值得重视和尊敬。在许多原住民的信仰核心里,人类在这个星球的目的是保护自然的平衡,但是从欧洲视角来看,现实主要是透过实用性和权力而定的。自然的价值取决于它可被提取的使用性而不是它的内涵,比如生命力、美、或者对生态作出的贡献。多数西方人只是抽象地意识到两种文化价值的差异,他们要么对更“原始”的价值体系一无所知且无感,要么不相信人真的能评价自然。他们无法理解这不是某种非理性的迷信、宗教妄想或“退缩”,或者他们觉得原住民文化不可能有这么大的差异,因为我们都是一样的人。这些心态,其实是出于无知而非真正接触原住民之后的结论。

无题(遇到野猪之前)2,2024,铝、石膏打底、UV打印,170×130×3.5cm

西方文化的独特性建立在它对自然的轻视和蛮横上。地球上多数的文化都将自然视为神圣的,从西伯利亚的雅库特(Yakut)到亚马逊的亚诺马米(Yanomami),从东非的马赛(Masaai)到澳大利亚的维兰古[1](Wirangu)。基督教-欧洲甚至有时把自然视为邪恶的对象,这种认知实际上是文化中的少数,只是因为其纯粹的愚昧和无情才主导了这个星球。

多数情况下,西方人没有意识到其他可行的生存方式,而且多数不知道这种差异是历史和偶然的结果。如果西方文化在某个演变过程中转向,历史就可以沿着完全不同的轨迹发展。很大程度上,它来源于欧洲宗教——即基督教——系统性的意识形态和历史演变。

原住民和白人欧洲基督教文化对自然的态度一直困扰着我。我从原住民和亚洲民族的文化视角里观察泛基督教文化,看见强势白人文化的暴力、丑陋、虚伪、特权意识、精神操控、无知的武器化、对其他文化缺乏兴趣和同理心,还有对自然的无视。而且随着气候变化的迫近,这些文化差异比起以往变得更至关重要。

[1] Wirangu没有正式中文翻译。此为译者音译。

关于艺术家

铁木尔·斯琴是一位艺术家及作者。在气候变化与生物多样性危机的背景下,他的作品想象了一项新的精神性协定。1984年生于柏林,之后移居美国西南部,铁木尔·斯琴在一个德国、蒙古/中国和圣卡洛斯阿帕奇印第安家庭中成长。不同文化的视角、原住民经历与全球文化深刻地影响他的创作。

铁木尔·斯琴经常探索“新和平”的概念,这是一项后世俗信仰的倡议,旨在从当代全球化和技术饱和的世界中重新确立自然的神圣性。使用超真实的渲染技术和3D打印雕塑呈现自然,他挑战自然-文化、人-非人、有机物-合成物之间的传统区分。通过“新和平”,所有作品汇集成一个分布式的意义系统及符号生态系统,在21世纪为人们与自然的关系播下新叙事。

他于欧洲、美国和亚洲多个美术馆及画廊举办个展,作品曾展出于纽约高线公园(The High Line)、法兰克福席恩艺术馆(Schirn Kunsthalle)、上海K11艺术中心、巴黎现代艺术博物馆(Musée d’Art Moderne)、北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)、柏林汉堡火车站美术馆(Hamburger Bahnhof)、柏林KW当代艺术中心(KW Institute for Contemporary Art)和维也纳艺术馆(Kunsthalle Wien)。他参与过多项大型国际展览,比如曼谷双年展、沙特阿拉伯迪里耶双年展、比利时三年展、拉脱维亚里加国际当代艺术双年展、俄罗斯乌拉尔双年展、第九届柏林双年展和台北双年展。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除