本文原刊于《艺术史与艺术哲学》第四辑

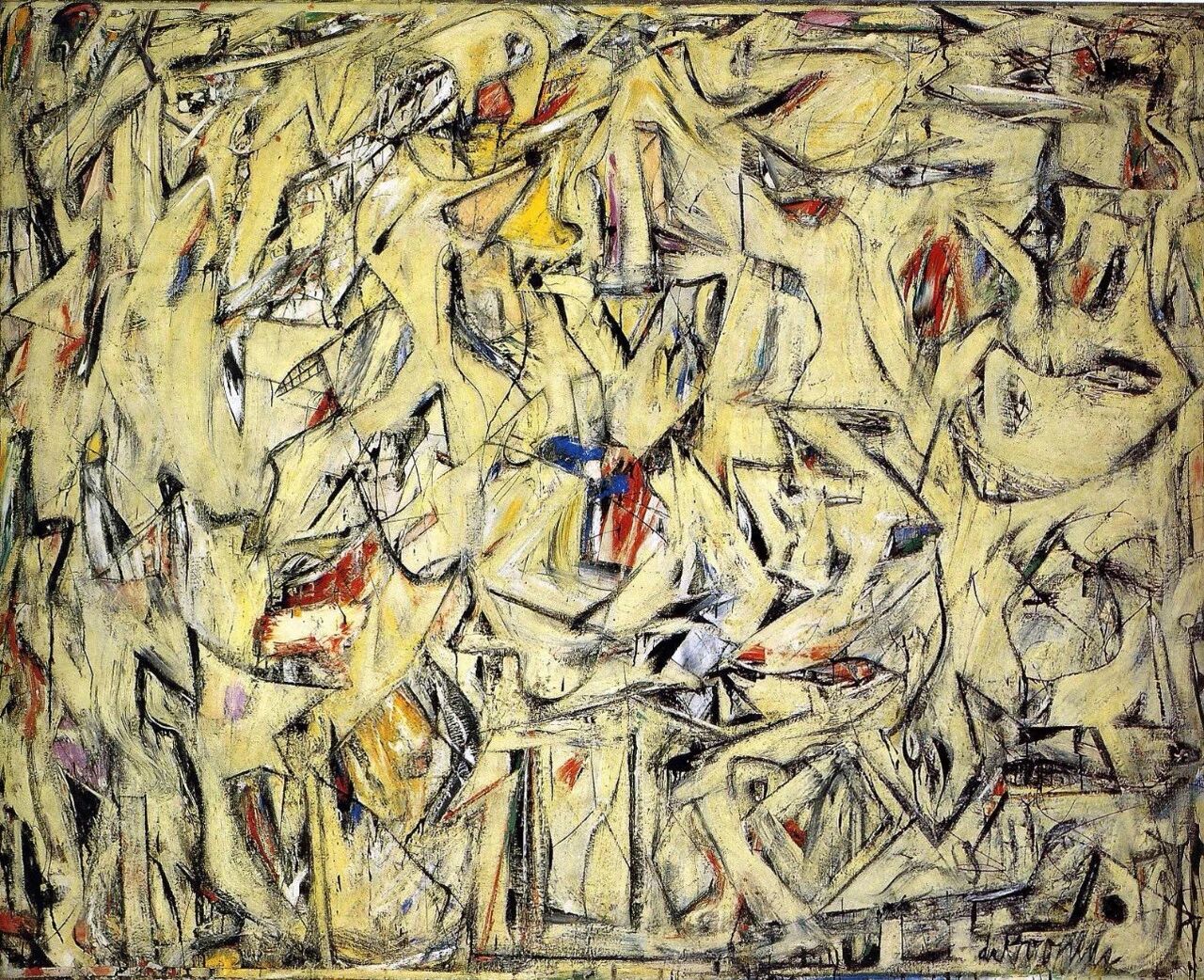

威廉·德·库宁,《挖掘》(Excavation),1950年,布面油画,205.7×254.6厘米,芝加哥艺术学院藏

美国抽象表现主义中的实用主义——一场杜威与夏皮罗的师生对话

引 言

本文聚焦美国本土诞生的两位学者:实用主义美学家约翰·杜威(John Dewey,1859—1952)与“美国艺术史教父”迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro,1904—1996),尝试展开一场美国现代术哲学与艺术史之间的对话。[1]

这场对话源起于两位学者的一段师生缘:夏皮罗曾是杜威在美国哥伦比亚大学执教时期的学生,获得博士学位后留校任教,成为杜威的年轻同事;他曾受邀阅读杜威美学名著《艺术即经验》(1934)的第十二章《对哲学的挑战》及第十三章《批评与知觉》,并提出建议供杜威自由地采用,杜威在该书序言中特别感谢了夏皮罗的帮助与贡献。[2]夏皮罗也在成名后的几次采访中提及他的老师杜威,并在《绘画中的哲学与世界观》一文(1958—1968)的一段长脚注中,对杜威艺术哲学概貌做出了扼要但极其精准的评价,其结论是,杜威“作为哲学家,他的有关知识、人类本质、价值以及经验的观点使我们了解我们这个时代的艺术,因此,他与那些伟大的艺术家们——诗人、画家以及音乐家——一道形塑了现代生活的图景”[3]。

不过,本文感兴趣的不仅仅是这段教学相长的学术互动,更是两位学者对同时代美国现代艺术的实质影响,更具体地说,是与发轫于纽约、从20世纪40年代中期一直持续到60年代初期的欧美艺术主流,即美国抽象表现主义艺术运动的内在关联。美国战后现代艺术家群体当中存在着一份美国实用主义哲学名单,抽象表现主义画家中许多人都曾经专门下苦功攻读过杜威美学。例如,罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell)就曾把杜威的《艺术即经验》一书当作自己“早期的圣经之一”。1935年,由罗斯福政府设立、霍尔格·卡希尔(Holger Cahill)担任主任的“联邦艺术计划”(Federal Art Project),被艺术史家称为抽象表现主义诞生的孵化器。项目主任卡希尔就明确表示《艺术即经验》一书是他指导联邦艺术计划工作的理论依据。该项计划影响了一批年轻的抽象表现艺术家,包括杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、马克·罗斯科(Mark Rothko)、威廉·德·库宁(Willemde Kooning)等(图1至图3)。我们不禁要问,这些风格多元的艺术家的许多潜在动机,是否在杜威那里获得过艺术哲学的阐述?在笔者看来,作为美国现代抽象艺术的权威阐释者与辩护者,夏皮罗恰为理解杜威的经验自然主义哲学思想与纽约画派艺术实践之间的关联开启了一扇特别之门。夏皮罗的优势是独一无二的:一方面,他熟悉并分享了老师杜威对美国现代生活经验的准确把握,这种承认生活常态是一种偶然性与有序性的交织作用,促成了美国学者不同于近代欧洲老大师们的艺术观念与审美知觉;另一方面,夏皮罗作为最早一批与纽约画派有广泛个人交往和艺术指导的艺术史家,他亲历了美国抽象表现艺术的兴起与壮大并为之奋力辩护,将抽象艺术置于具体的历史背景中,运思深邃地剖析其艺术特征与人性内涵。因此,杜威与夏皮罗之间的多元对话,将为我们深入理解美国现代艺术与思想的内部提供重要棱镜。对话将分别从(1)艺术史关联、(2)相似的美国气质、(3)艺术观念的异同,这三个层面探讨二者呈现出的时代共鸣与相互启迪。

图1:杰克逊·波洛克,《哥特式》(Gothic),1944年,布面油画,215.5×142.1厘米,纽约现代艺术博物馆藏

图2:马克·罗斯科,《第73号》(No.73),1952年,布面油画,140.5×77厘米,亚特兰大高等艺术博物馆藏

图3:威廉·德·库宁,《挖掘》(Excavation),1950年,布面油画,205.7×254.6厘米,芝加哥艺术学院藏

一 艺术史关联

杜威与夏皮罗,都在美国现代艺术史上起过不可替代的重要作用,也都在现代艺术家群体中找到过盟友。

杜威和现代艺术史的关联与一所学院有关,这所学院诞生于1933年那个黑暗时代,一批逃离欧洲的艺术家与设计师,来到美国偏远的北卡罗来纳州黑山山脚,决心在这里建立一所艺术教育学院,即黑山学院(Black Mountain College)。黑山学院汇集、培育了现代史上最具智慧与才华的一批人,这里的教师包括曾任包豪斯校长的建筑大师沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)、以《4分33秒》闻名遐迩的约翰·凯奇(John Cage)、艺术家威廉·德·库宁、默斯·坎宁安(Merce Cunningham)、罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)、建筑师巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)等等,甚至大名鼎鼎的科学家爱因斯坦(Albert Einstein)也是黑山的客座讲师。

黑山学院创始人约翰·安德鲁·赖斯(John Andrew Rice)的办校理念深受杜威的渐进式教育理论影响,即“艺术是通识教育必不可少的内容”。赖斯聘请了原德国包豪斯设计学院创始人之一约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)任艺术系主任,阿尔伯斯曾于1935年发文阐明其艺术观与教育理想,并特意为这篇文章命名“Art as Experience”,用了与杜威美学著作《艺术即经验》相同的标题,致敬给予他重要启示与巨大影响的杜威思想。文中,阿尔伯斯回应了杜威的深邃理念,主张改变艺术教学方式,不再把艺术仅当作一门旧科学,而是生活的一部分。在他当时居住的黑山学院,学生们认为真正的艺术既非美容院,也非自然的模仿;艺术是生活的精神记录,是生活之本质,反之亦然。[4]

黑山学院的核心是艺术教育,课程涵盖了音乐、视觉艺术、戏剧、舞蹈、建筑、编织和文学,前卫与实验成为这些课程的关键词。从某种意义上,它何尝不是杜威在芝加哥创办“在做中学习”的实验学校的艺术翻版呢?正是在这所黑山学院的课堂上,杜威美学思想被阅读,被理解,被欣赏。哲学家杜威能在现代艺术家群体中找到盟友,这绝非偶然。20多年后,夏皮罗在《绘画中的哲学与世界观》一文中,给出了如下颇有说服力的理由:

他(杜威)的洞见不是有关艺术的——他不是批评家或艺术家——而是有关艺术的处境、问题、困难以及艺术与处于人类其他活动领域中的艺术经验之间的暧昧关系的。这就像一位科学写作者,虽然并不具有伟大的科学知识,但是他对科学家如何工作,以及如何得到、如何运用他们的成果保持着某种特殊的敏锐。[5]

正如夏皮罗指出,对许多艺术家们自己来说,他们的创作活动是一种“没有规律可循、在很大程度上不可预测的活动”,而正是这种创造性活动吸引了杜威。他从人类与环境的互动立场出发,将艺术家创作动机理解为人类基本冲动,由此点燃了他对美国文化的探寻。

玛丽·简·雅各布(Mary Jane Jacob)是来自美国芝加哥艺术学院 (Art institute of Chicago) 的当代著名策展人、学者和作家。她于2018年出版了专著Dewey for Artists (University of Chicago, 2018),该书为当代艺术家、策展人和艺术教育工作者提供了约翰·杜威哲学的“应用指南”。在雅各布看来,杜威对艺术家的重要启示在于提供了两方面的重要价值:一是系统地勾勒艺术家的创作过程,包括制作、经验、实践三个内在统一的环节;二是旗帜鲜明地提倡艺术应有的三个社会价值,即民主、参与、沟通。这两方面的侧重点不同,第一部分侧重于自我的内在发展,第二部分着眼于自我与社会的外部关系。而在杜威看来,这两条道路是一体的,因为它们都是在有意识的存在中形成的。

相比杜威是通过其美学著作被现代艺术家们所熟悉,夏皮罗与现代艺术家们的关联则更为密切,他始终是艺术家们热情的朋友,这些艺术家包括本世纪最优秀的画家和雕塑家。夏皮罗尤其对紧随抽象表现主义先驱之后的一代艺术家产生了广泛而深远的影响。第一代抽象表现主义艺术家德·库宁和纽曼(Barnett Newman)与夏皮罗是朋友,从彼此谈话中获得了许多乐趣和诗意;年轻一代抽象艺术家像唐·贾德(Don Judd)、艾伦·卡普罗(Allan Kaprow)等,都曾是夏皮罗研究生研讨会的成员,他们研究和欣赏他的方法和理念,夏皮罗是他们尊敬的一位教授。

不仅如此,20世纪30年代,夏皮罗还在美国艺术家大会(American Artists’ Congress)中发挥了重要作用,他与阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb)和马克·罗斯科一起帮助成立了现代画家和雕塑家联合会(Federation of Modern Painters and Sculptors)。当超现实主义者来到纽约时,随着法国的衰落,夏皮罗是他们最先关注的美国人之一,也是少数几个他们仰慕的美国人之一。他与安德烈·布勒东 (André Breton) 、安德烈·马松 (André Masson) 、库尔特·塞利格曼 (Kurt Seligman) 等人成为朋友。[6]诸多与主要艺术家的接触,为夏皮罗的艺术生涯增添了奇特的成分,使其变得比一般的艺术史专家更加丰富、复杂和独特。他的著作总是具有持久、细致的观察力和独到的见解,反过来,他也从艺术家那里获益匪浅。可以说他们让他的鉴赏力更加敏锐,思想也更灵活。

黑山学院

美国艺术史家、艺术策展人莫莉·内斯比特(Molly Nesbit)曾称赞夏皮罗在20世纪30至70年代关于美国现代抽象艺术史的叙述,准确把握住了现代主义与现代之间的关系,在内斯比特看来,夏皮罗从杜威那里学到了将艺术创作视为一种日常活动,“人们在其中克服困难、实验、观察、改变、破坏、重新开始,最终使他们的作品得出结论,而这只是新事物的起点”[7]。在《艺术史中的实用主义》(2013)一书中,内斯比特将实用主义首先理解为一种从当下出发的工作态度,书中追溯了夏皮罗、亨利·福西永(Henri Focillon)以及乔治·库布勒(George Kubler)的艺术史研究如何同古典实用主义相结盟,共同致力于理解艺术和生活变迁、时代变革的诸现实问题。借助内斯比特的勾勒,我们看到了艺术史家夏皮罗与哲学家杜威,就共同关注艺术对于当下经验的效用方面分享了许多共同之处。从夏皮罗未发表的、收于哥伦比亚大学图书馆的笔记中,我们读到他自称是杜威的追随者。1923年,他参加了杜威在哥伦比亚大学的讲座。在内斯比特看来,夏皮罗的写作是一种持续不断的描述、检验、修正的经验方法,而它自然离不开杜威的影响。[8]

无独有偶,英国学者欧唐奈(C. Oliver O’Donnell)的专著《迈耶·夏皮罗的批判论战:一位现代美国人心中的艺术》(2019)[9]则按照夏皮罗的写作年代全景式地展示了这位美国艺术史家的思想变迁,其中有两章也分别揭示了杜威科学思想以及实用主义底色的心理分析方法对夏皮罗学术观的影响。在接下来的第二、第三部分,笔者将进一步讨论师生二人在精神气质上的共性以及艺术观念上的异同。

二 相似的美国气质

尽管杜威(1859—1952)与夏皮罗(1904—1996)是相差40多岁的师生两代人,我们却能在他们身上读出一些共同的美国气质,这种气质与美国从19世纪后半期到20世纪前半期的社会历史相关。在跨世纪的近百年间,这个年轻的国家经历了南北内战和两次世界大战,迅速从农业社会演变为工业国家。也正是在此过程中,美国本土精神获得了自觉成长:这是一种重当下、重实践、反艰涩、不畏冒险、相信一切植根于重新开始的可能性的文化精神。这种精神既体现在杜威“艺术即经验”的哲学思想中,也体现在夏皮罗强调向真实经验开放的艺术史写作方法中。

约翰·杜威(John Dewey,1859-1952)

杜威出生于达尔文《物种起源》出版的第二年,成长于1861至1865年的美国南北战争前后,“杜威一生见证了美国不断转型:从教会主导社会到拥有大型组织社会;从宗教知识主导到科学主导,从精英共和到人民民主,从乡村社会到具有世界竞争力的国家并发展为全球超级大国……杜威一生深刻地卷入并思考自己的时代及其主题,他敏锐地认识到了17世纪以来兴起的科学的试验的方法对于人类问题的核心作用,并坚定地相信人类发展的进步主义”[10]。这种面向当下经验、重视经验成长的立场,贯穿着杜威哲学的各个方面,包括艺术观。

19世纪末20世纪初的美国,经历社会转型、技术创新、工业和经济迅速发展,新的交往和娱乐模式重塑其公民的日常生活,这些都奠定了艺术蓬勃发展的现代基础:城市精英阶层积累了巨额财富,提供了艺术成长所需土壤;艺术家则在美国及海外的不同学院和工作室中茁壮成长,并赢得一批拥护其作品的赞助人以及评论家的支持,也促成了包括纽约大都会艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆、波士顿美术馆等大型公众博物馆建立。这些新形态向包括哲学家、艺术史家、艺术批评家、艺术家们在内的学者群体提出了新的时代之问:何为艺术?何为艺术的功能?

杜威强烈地认识到,欧洲传统美学理论已无法解释在他身边发生的新的艺术现象,更糟糕的是,那种强调思辨与静观的传统观念中,艺术品常被等同于存在于人的经验之外的绘画、建筑、塑像等,“当艺术物品与产生时的条件和在经验中的运作分离开来时,就在其自身的周围筑起了一座墙……或多或少地与它的产生所依赖的人的状况,以及它在实际生活经验中所产生的对人的作用分离开来”[11]。而在杜威看来,真正的艺术应该是所有显示生活之流节奏,是一切加强了直接生活感受的对象。他为自己艺术哲学写作设定的任务目标就是:“恢复作为艺术品的经验的精致与强烈的形式,与普遍承认的构成经验的日常事件、活动,以及苦难之间的连续性。”[12]

在《艺术即经验》的最后一章,杜威反思了整个现代文明的工业环境,他指出,工业环境正在产生新的观看方式与新的审美经验,“作为知觉媒介的眼睛的习惯被慢慢地改变……有机体习惯于做出反应的色彩与平面发展出了新的兴趣材料”[13]。对他来说,有机体熟悉的那种环境及其美的形式,例如潺潺溪水、茵茵草坪等,正在失去其作为审美经验材料的核心地位,换言之,机械生产方式带来的价值正在使旧有的景观趋于饱和;它们也在促进审美的变化,但考虑到伴随着变化而来的劳动问题和不公正现象,它们能产生以前的满足感吗?

杜威的困惑,在夏皮罗那里得到了回响,美国社会的这些转型——城市化、工业化和经济的集中化——及其时代任务,同样促进了夏皮罗的学术思考,这集中反映在他关于20世纪初抽象艺术的发展与工业化的关系的阐释中。在《抽象艺术的性质》(1937)一文中,夏皮罗批评阿尔弗雷德·巴尔(Alfred H.Barr)关于抽象艺术的观念是“非历史的”,把抽象艺术诞生的那个社会的性质当作不相关的东西从抽象艺术的历史中排除了:

因此,说抽象艺术仅仅是对已经穷尽了的模仿自然的反动,或者说是发现了一个绝对的或纯粹的形式领域,乃是对这种艺术的正面价值及其潜在能量和运动资源的无视……在几乎每一个要点上,这个运动都带有包围着现代文化的不断变化着的物质和心理条件的印记。[14]

夏皮罗努力理解美国艺术如何通过参与那些改变了日常生活的政治、经济、文化的发展而走向现代。社会巨变不仅仅为艺术家体验和记录现代生活提供新的途径,也不单是体现为一系列新的主题,如都市化生活,还反映在视觉表达方式上,例如“抽象”形式。艺术家创作、反映并塑造了现代美国社会的观念。

夏皮罗对抽象表现主义艺术的阐释也体现了“新大陆”努力挣脱欧洲现代艺术传统的束缚的创作态度,一方面,最早的真正的美国前卫艺术家们对生活常态的理解不再是如大西洋彼岸那样追求“永恒、和谐、平衡”;另一方面他们又处处在艺术创作中,严肃对待可能性的挑战,追求一种偶然的无序与最终的秩序之间持续的相互作用。这是一种持续的、系统的、顽固的、敏感的和理智的努力,以寻求一种对具体体验到的世界的态度的确切表述。

这里我们又一次看到了夏皮罗与杜威两位美国知识分子的共同之处。事实上,反对欧洲中心主义一直是作为美国本土哲学的实用主义思想传统的基本底色,从查尔斯·皮尔士到威廉·詹姆斯,再到杜威,这些思想家打破了德国的思想传统,摒弃对所谓的最初的不变的原则、范畴的必然性的追求,转而将目光和判断依据投向最终的成果、事实以及贯穿整个过程的偶然性。古典实用主义的这一观点在杜威的经验观上得到了充分体现:首先,生活先于认识。杜威拒绝接受传统欧陆哲学的提问,反对将哲学理解为或是揭示实在的真相,或是源于惊异的对世界的知识论思考。在杜威看来,“认识世界”并不是哲学的初衷,相反,生活才是知识的舞台。其次,经验是生活的同义词。杜威不是将经验建立在近代物理学模式上,而是将经验建立在19世纪达尔文生物学基础上。人不是在世界之外,而是在世界之中的。人不是世界的旁观者,而是和世界融为一体的属于世界的一部分。再次,经验首先是一种行动。“经验”是在世界中“做事情”,是有机体与自然和社会环境的长期的、累计的交互作用的过程与结果。

迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro,1904-1996)

无论是杜威、夏皮罗还是抽象表现艺术家们,这种反传统、重视艺术自由的实验精神都深深打上了美国气质的烙印。他们对艺术的理解和在现代文明中的新作用的期待,从根本上说是乐观的和充满希望的。于杜威,艺术既是一种工具,也是一种基本的实践形式,为巨大而短暂的生命体验服务。所有的伟大艺术都曾经并将继续发挥作用,它为感知带来了教育,带来了新的感知模式;它成为未来视觉的手段。那么,新的现代艺术带来的变革性的审美经验是否还具有创造潜力?于夏皮罗,他向我们展示将艺术史向真实经验开放的方法,对于现在的艺术作品来说,打破陈规、重新建立长远的眼光,又意味着什么?要回答这些更深层问题,需要深入师生二人的具体艺术观念的阐释与对话,这也是接下来第三部分的内容。

三 艺术观念的异同

相同点1:艺术的社会根基

上一部分我们提到,杜威和夏皮罗对艺术在现代社会的新作用的理解,从根本上说是乐观的和充满希望的。这种乐观态度有一个重要的前提,即肯定而非否定艺术创作个体与其所处的社会文明、时空环境密不可分。“审美经验是一个文明的生活的显示、记录与赞颂,是推动它发展的一个手段,也是对一个文明质量的最终的评判。”[15] 个人经验的内容是由参与其中的文化决定的,作为自然的一部分的人,因而具有社会性。艺术记录了与一个时代社会生活的主要制度联系在一起的人们的思想与情感,它是文明生活的轴心,也是进入一种文明的途径。

杜威反对将艺术束之高阁,用他的术语,这样一种“美的艺术分区化的观念”[16]将艺术与其他类型的经验分离开来,造成两种极端:一边是一种独特的审美“个人主义”,艺术产品被赋予了某种神秘的气氛;另一边则是普通百姓因审美饥渴而去寻求某种粗俗、品位低下的替代品,以满足表面且短暂的快乐刺激。在杜威看来,这两种极端,都深深误解了艺术制作及欣赏所依托之人的经验的性质。人的经验本身就蕴含着审美性质的可能性,艺术不过是将这种可能性由潜在状态,提炼、发展、强化为一种结构更完整、形式更清晰、情感更醇厚的经验过程以及最终形成的成果。因此,人在一个物的世界中生存并与其周遭世界交流的经验,便是艺术的萌芽。

“经验”是杜威思想的关键术语之一,而夏皮罗在哥伦比亚大学读书期间就学会了通过它来思考哲学传统。其中夏皮罗跟随杜威学习的一门课程在课程目录中被描述为试图“将哲学的主要类型归为特定的起源于某个可描述的经验阶段。将每种哲学都视为起源于经验的一个特殊阶段,并作为对某些特征性问题的回应。这将成为评价和批判的标准”[17]。夏皮罗将这样一种对当下真实经验开放的态度运用到其感受、观察与写作中,正如其著作中译者沈语冰描述的:“我读夏皮罗的书,就很少感到过他在理智分析和感性体会方面有失比例。”[18]

“夏皮罗最了不起的一点,是将抽象艺术置于具体的历史背景中,从而揭示了抽象艺术的社会根基”[19],他分享了杜威反对艺术分离论(或艺术自律论)的立场,确立了被称为“艺术社会史”的普遍艺术史研究范式——尤其是在其对经典现代主义主题的研究中,如法国印象派和抽象艺术等。在夏皮罗写于1936年的“艺术的社会基础”这篇短文(基于他在纽约社会研究新学院[The New School for Social Research]发表的演讲)中,他质疑那种认为现代艺术是艺术家表达个性自由的宣言因而不具有社会必然性的流俗观点,指出这种观点的失误是“社会被狭义地定义为反个体的集体,以及令人压抑的机构和信仰”[20],而夏皮罗更愿意用一种联系而非孤立的观点,将社会理解某种社会方式组成的关系或者某一特定时空环境形成的社会形态,在此基础上,“个体——正是作为具有特定的传统、共同的方式和目的的社会的成员(这些社会条件先于他们而存在)——才学习按现行的方式描绘、说话和行动的。而且正是其周围共同环境的变化,个体才被迫一起修改他们已经过时的观念”[21]。

夏皮罗讨论了现代艺术的不同流派,在他看来,每个人都有自己的特点,这些特点来自“时代经验的语境”(a context of experience),也蕴含在他们各自选择的艺术形式中。他指出,现代艺术家一直在与他们的创作形式和经验的社会根源做斗争,这些根源使精英的消费和享受享有特权,使公众退居边缘。这种艺术观上的社会两极分化现象,与先前杜威反对的两种极端,似乎有着师生间的一种共鸣。他还澄清了现代艺术的社会特征被两个因素所混淆,即“现代画家作品中那显著的个性特征,以及他只全神贯注于形式问题。第一个因素导致他将自己设想为与社会对立的:社会是有组织的压制力量,它敌视个体自由。第二个因素则似乎证实了这一点,因为他在作品中排除了除纯粹‘审美’目的以外的一切目的”[22]。为澄清这种混淆与误解,夏皮罗在《抽象艺术的性质》(1937)一文中,更全面地解释了他所看到的艺术家个人作品所具有的视角,并对“纯粹艺术”进行了批判:“世界上也不存在‘纯粹艺术’,不存在不受经验制约的艺术;一切幻想和形式构成,甚至随意涂鸦,也受制于经验以及种种非审美的关切。”[23] 这里他强调了那些新抽象画的实验性质,在他看来,抽象艺术的多样性表明任何将其浓缩为严格的内在审美逻辑的企图都是不可取的。

[美]约翰·杜威,《经验与自然》,商务印书馆,2015年版

相同点2:审美经验的整体性

在《现代艺术的价值》(1948)、《最近的抽象画》(1957)两篇论文中,夏皮罗均提到现代艺术的包容开放性得益于“两条基本美学标准”:“第一,由人所制造的任何一个点、一条线,手的任何操作,都具有趋向形式、趋向融贯的特征……第二,出于人的手或者个性的每一个这样的产品,都有一种我们称为面相(physiognomy)的性质。它会立刻被我们感受为创作它的那一灵魂或自我。就像笔迹立刻就可以被辨认,就像语调就是言说者的个性的工具。”[24]

这两条标准突出了艺术的核心特点,即具有一种与众不同的统一的品质。这与杜威把艺术理解为情理融合的“一个经验”的观点有相通之处。在杜威艺术思想中,“一个经验”是一个核心观念,其定义是:“我们在所经验到的物质走完其历程而达到完满(fulfillment)时,就拥有了一个经验(anexperience)……这一个经验是一个整体,其中带着它自身的具有个性特色的质(individualizing quality)和自足性(self-sufficiency)。”[25]作为“一个经验”典范的审美经验,经由适合的媒介,使各部分间相互适应以构成一个整体所形成的关系。艺术把经验各个阶段有张力地关联在一起,相互作用并融合,最终具有“整一性”特征。

尽管夏皮罗并没用“一个经验”这样的术语,他称为面相的性质,却体现了相似的一种趋向融贯性整体形式的特征。具体而言,对艺术作品的面相学特征的观察是通过对色彩、构图,以及其他风格的细枝末节的读解,捕捉到艺术家的主观性和内心生活。什么是面相学特征的组成要素呢?包括了物质化的操作过程、可沟通意义的笔触,以及艺术家的活动和情绪。在夏皮罗看来,现代艺术家“希望以这种方式制成一件艺术品,即完成了的作品能够使你最真切地意识到其制作、生成的过程,以及艺术家对某些感知或感受的期望,或艺术家反应的强度和当下性”[26]。通过重构创作的过程,发现艺术中充满活力的表现性的来源。

这里要区分一下狭义和广义两种不同的面相学:狭义的面相学,常常被等同于个体的本质的外在表现,其背后实际体现了一种机械论的假设:试图在面部形态与内心的个体气质甚至灵魂之间永久性地建立起固定的对应规律。但夏皮罗所概括的艺术作品的“面相学”特征,并不陷入上述“内在/外在”二元对立的困境,笔者愿意称之为广义的面相学。这里,艺术作品(artwork)不是作为静止的面貌被知觉,而首先是艺术家的行为(work作动词解释)的结果,因而被选择的形式和颜色具有决定性的富有表现力的面相。联系我们在第三部分开头讨论的艺术经验的社会根基,便能理解夏皮罗对现代艺术“面相学”特征的概括,并非仅仅停留在形式本身之上,而是深入艺术家个体经验以及艺术家植根于其中的社会根基。以他对印象派绘画的分析为例,他注意到印象派在绘画主题选择上的一个巨大创新,这些主题就是日常生活、城市生活、中产阶级人的生活。比如说草地上的午餐、散步、郊游,还有划船,印象派是最早把现代日常生活搬到画面当中来的真正意义上的现代画家。通过对题材、主题、风格的层层挖掘,重建艺术家的主体,把他们理解为在图像的生产和接受过程中运作的历史力量。夏皮罗在现代艺术中培养起来的审美感受力,使其认同新的艺术观念:将艺术看作一种理解世界的模式的观念。

师生差异

尽管杜威对艺术在现代所起作用的总体趋势持乐观立场,但对其身边发生的抽象艺术的重要变革似乎并未特别关注,一个重要证据是,早在《艺术即经验》(1934)出版的20多年前,1911年12月,被夏皮罗称为“军械库展览的伟大事件”“美国艺术中的转折点”,就发生在杜威生活的纽约市,却没能引起杜威的严肃讨论。我们只在杜威书中第五章《表现性对象》里读到他关于“抽象艺术”的笼统评价:“每一个艺术作品都在某种程度上从所表现对象的特殊特征进行‘抽象’。否则的话,它就只是通过精确的模仿,创造出一种事物本身出现的错觉而已……科学与艺术对抽象所具有的兴趣与所服务的目的各不相同……在艺术中是为了对象的表现性,因此,艺术家自身的存在与经验决定了什么应该表现,以及所出现的抽象的性质与范围。”[27] 笔者揣测,在杜威看来,相比他书中更推崇的塞尚、马蒂斯等现代艺术家们,纽约兴起的这些抽象艺术,与他在《经验与自然》里阐述的自然之间的距离渐行渐远了:“经验既是关于自然的,也是发生在自然以内的……被经验到的并不是经验而是自然——岩石、树木、动物、疾病、健康、温度、电力等等。”[28]当抽象艺术中自然的痕迹日益模糊,秉持“艺术代表自然界顶点”的杜威只能选择性地保持沉默。

也许我们可以从夏皮罗在一次采访中对杜威的友善批评中找到解答这个疑问的线索。当他在采访中被问及与杜威是什么关系时,夏皮罗回答:我是约翰·杜威的学生,我非常喜欢他的课。杜威让我对其手稿《艺术即经验》提些意见。“当然,这本书很重要,但它有一种明显的倾向,就是把人类和艺术当作自然的延伸,当作自然的产物,而不去探讨人类如何重塑和改造自然,进而也如何塑造自身(without dealing with how humanity reshapes and remakes nature, hence also itself)。这种不重视调解自然、不重视人类利用工艺和艺术重新定义自身,这是本书的一个问题。”[29]

这里,夏皮罗启发了我们一些新的东西,即对抽象表现艺术的深层理解。杜威曾批评传统形式主义美学将形式作抽象、静止的本质主义理解,他从历史学、社会心理学的角度,揭示了形式之意味的深层社会内涵。抽象表现主义是在欧洲超现实主义、立体主义绘画思想中找到形式灵感的,往往会被看作主张形式具有独立于表现内容的威力。但夏皮罗对抽象表现主义的深入阐释,让我们看到这些先锋艺术家的思想和行动都相较欧洲传统,进行了更新、更激进的大胆探索,他们摒弃了立体主义的过分形式化和理智化,更忠实于艺术媒介。而且,这一群体中也有着许多个体差异,深受夏皮罗艺术观影响、在哈佛哲学系接受过人文熏陶的罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell),他的艺术目标就是要使表面看来简单的形式与色彩的关系充满尽可能丰富的情感和意义。[29]在夏皮罗看来,正是这些实验性,将为自然赋予另一种价值,这是一种体现人类自由的价值。

夏皮罗没有停留于“抽象”的笼统概念,而是通过分析具体艺术作品来表现这种现代艺术的自由。在《最近的抽象画》一文中,他特别讨论了波洛克创作于 1948年的作品《26号A:黑与白》(图4):

它们的形式是开放的、流动的或移动的:它们是有意识的笔触,或者是无穷无尽的、缠绕在一起的、不规则的、自足的曲线,给我们的印象是,它们不再拥有事物的品质,而是拥有冲动的品质,是在我们眼前浮现着和变化着的兴奋的运动……所有这些冲动的元素,初看上去是这样没有目标,但最终却形成了一个坚实的、经常是带有优雅和美丽的形状和色彩的整体……跟过去的艺术家相比,今天的艺术家在更大程度上是从未经整理的、变化万千的要素中,创造出一种秩序来。[30]

图4:杰克逊·波洛克,《26号A:黑与白》,1948年,布面油画,205×121.7厘米,巴黎蓬皮杜中心藏

夏皮罗的独特之处是服从于对作品的敏锐感受,同时又能与艺术家的具有时代特征的种种知觉和经验相结合。正是在他有理有据的分析中,我们开始理解现代抽象艺术如何在看似无序的画布上, 仍然严肃地对待新的可能性的挑战。

当然,夏皮罗在采访中对杜威的批评,也包含了一定程度的误读。通常对杜威美学思想的误解集中表达为两个问题。第一,杜威从生物学常识出发讨论审美起源,是否意味着将人降到动物的水平?第二,这样一种从人之作为生物存在的自然起源出发的研究方法,能否直接说明人之作为有文明创造力(创造艺术)的存在物的起源?笔者认为,杜威并不是“无区分地”把人和艺术当作自然的延伸。杜威很清醒地指出,相比其他生物,人与环境的各种交互行动,能进入他的意识之中。人的独特贡献在于将在自然中所发现的因果关系,转化为手段与目的的关系。什么是最重要目的?是人类扩展自己的生命,这种扩展既是在生物学层面上,更是在文化交流层面上。人在各种生存活动中,在使用自然的材料和能量时,都努力想要获得一种喜悦的感受和满足的意义。艺术的存在,就证明了人与动物有着重大区别,因此,“艺术是人能够有意识地,从而在意义层面上,恢复作为活的生物的标志的感觉、需要、冲动以及行动间联合的活的、具体的证明”[31]。

相比杜威致力于恢复艺术与自然、审美与生活之间的连续性,夏皮罗对艺术与生活的理解是二者并不对称,他更关注艺术作为语言的中介作用,即,艺术既与生活息息相关,又在句法上与生活截然不同。这正是因为艺术是一种文化建构,既指涉生活,又不能还原为生活。师生二人的这些差异让我们对艺术史与哲学问题的关系有了更多不同视角的认识。

结 语

本文尝试在杜威与夏皮罗之间展开一场艺术哲学与艺术史的对话。一方面,二人的内在联系是以美国本土思想史为背景。杜威是20世纪上半叶最有影响力的美国哲学家之一,他所继承的传统是美国知识界最悠久、最复杂的传统:实用主义哲学。夏皮罗则被誉为美国第一位真正伟大的艺术大师,作为杜威的学生辈,他吸收了杜威艺术思想的一个重要前提:认为艺术既是一种工具,也是一种服务于生命的基本的经验与实践形式。而夏皮罗对艺术的社会基础、审美经验的整体性等观念的重要阐发,也重新激发了当代学者对艺术史与实用主义关系的兴趣,例如莫莉·奈斯比特、玛丽·简·雅各布等。

另一方面,二人在面对美国抽象艺术的态度上的差异,也再次提醒我们夏皮罗的那个重要忠告:那种认为艺术与哲学中存在着统一性的世界观的一般性理论是靠不住的。夏皮罗对抽象艺术作品个案的深切感受、敏锐观察与深入分析,从某种程度上,可视作对实用主义艺术观的重要拓展和贡献。今后更多的艺术哲学与艺术史的对话,要求我们既要对作品,又要对世界观或哲学的特征及细节,加以详细分析。

注释:

[1] 笔者特别感谢沈语冰老师关于杜威与夏皮罗思想对话的最初建议及选题指导,同时也要感谢复旦大学哲学学院博士生夏天提供艺术史方面的英文资料。

[2]JohnDewey, Art as Experience, ed. Jo Ann Boydston (Southern Illinois University Press, 1987).中译本参见约翰·杜威:《艺术即经验》,高建平译,商务印书馆,2013年

[3]迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,高薪译,南京大学出版社,2020年,第5页注释。

[4] 见:https://www.albersfoundation.org/alberses/teaching/josef-albers/art-as-experience。

[5]迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,第5页注释。

[6]更多关于夏皮罗与艺术家们的交往,可参见Thomas B. Hess, “Sketch for a Portrait of the Art Historianamong Artists”, Social Research 45, no.1 (Spring 1978), 6-14。

[7]Molly Nesbit,The Pragmatismin the History of Art (Inventory Press, 2020), 29.

[8]当然,在内斯比特这里,体现实用主义工作态度的艺术史家和哲学家的名单并不限于夏皮罗和杜威,还有亨利·福西永、亚历山大·多纳、乔治·库伯勒、罗伯特·赫伯特和琳达·诺克林;米歇尔·福柯和吉勒·德勒兹的哲学以及克里斯·马克和让- 吕克·戈达尔的电影显示出明显的实用主义效果。

[9]C. Oliver O’Donnell, Meyer Schapiro’s Critical Debates: Art Through a Modern American Mind (ThePennsylvania State University Press, 2019).

[10]彭正梅:《主编前言》,载杰伊·马丁:《教育人生:约翰·杜威传》,杨光富等译,华东师范大学出版社,2020年。

[11]约翰·杜威:《艺术即经验》,第3页。

[12]同上书,第4页。

[13]约翰·杜威:《艺术即经验》,第395页。

[14]迈耶·夏皮罗:《抽象艺术的性质》,载迈耶·夏皮罗:《现代艺术:19与20世纪》,沈语冰、何海译,江苏凤凰美术出版社,2015年,第242页。

[15]约翰·杜威:《艺术即经验》,第326页。

[16]同上书,第9页。

[17]C.Oliver O’Donnell, Meyer Schapiro’s Critical Debates, 96(kindleversion).

[18]沈语冰:《译后记》,载迈耶·夏皮罗:《印象派:反思与感知》,沈语冰、诸葛沂译,江苏凤凰美术出版社,2023年,第472页。

[19]沈语冰:《译后记》,载迈耶·夏皮罗:《现代艺术:19与20世纪》,第348页。

[20]1迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,第117页。

[21]同上书,第115页。

[22]迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,第117页。

[23]迈耶·夏皮罗:《抽象艺术的性质》,第237页。

[24]迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,第140页。

[25]约翰·杜威:《艺术即经验》,第41页。

[26]迈耶·夏皮罗:《绘画中的世界观——艺术与社会》,第133页。

[27]约翰·杜威:《艺术即经验》,第108—109页。

[28]John Dewey, The Later Works, 1925-1953, vol. 1, 1925, Experience and Nature, ed. Jo Ann Boydston (SouthernIllinoisUniversityPress, 1981).中译本参见约翰·杜威:《经验与自然》,傅统先译,中国人民大学出版社,2012 年,第3页。

[29]Meyer Schapiro, Lillian Milgram Schapiro and David Craven,“A Series of Interviews (July15, 1992-January 22, 1995),” RES: Anthropology and Aesthetics, no.31, The Abject (Spring1997), 159-168.

[30]David Craven, Robert Motherwell and Meyer Schapiro,“Commentary: Aesthetics as Ethics in the Writings of Motherwell and Schapiro,” Archives of American Art Journal36, no.1(1996), 25-32.

[31]迈耶·夏皮罗:《最近的抽象画》,载迈耶·夏皮罗:《现代艺术:19与20世纪》,第260—263页。

作者简介:陈佳,美国伊利诺伊大学哲学博士,现为复旦大学哲学学院副教授,硕士生导师,复旦大学杜威中心成员,美国纽约大学艺术史系访问学者。已在美学及艺术哲学领域出版英文专著1部、合作出版编著、译著3部,在《学术月刊》、《复旦学报》、《外国美学》、《美术》、Educational Theory等国内外刊物发表中、英文论文多篇。并多次担任The Journal of Aesthetic Education, The Journal of Aesthetics and Art Criticism、Educational Theory等国际核心刊物匿名评审。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系