香格纳M50空间正在展出鲁钰个展“在担惊受怕中安全度过一生”,展览持续至10月26日。鲁钰的创作借用流行病学研究方法,通过四个系列作品视觉化地呈现了社会规训如何被个体内化并在群体中传播,揭示了秩序至上时代的隐性控制与精神困境。展览意图为观者提供一种重新审视权力运作的认知路径,以及如何在规训社会中保持感知自觉的思辨参考。

本篇将以对话记录的形式,再现艺术家鲁钰与写作者邢韵于展览筹备期的交流现场,在轻松的对话氛围与衍生话题中,获取另一重补充视角。

鲁钰:在担惊受怕中安全度过一生,香格纳M50展览现场

在进入鲁钰工作室的第一分钟里,我有点被眼前的那被包裹着的、似乎被燃烧过的手术床和轮椅冲击到。它们几乎占据了Loft一楼所能使用的工作空间中的大半,紧凑地堆向我。这是我在鲁钰个展“在担惊受怕中安全度过一生”正式开始前,有幸遇见的一瞬。

以下对话始于我和她在工作室细观那些如被皮肤般的树脂粘土包裹的作品的时刻。

时间:2025年8月2日

地点:上海宝山区鲁钰工作室

对话经过编辑

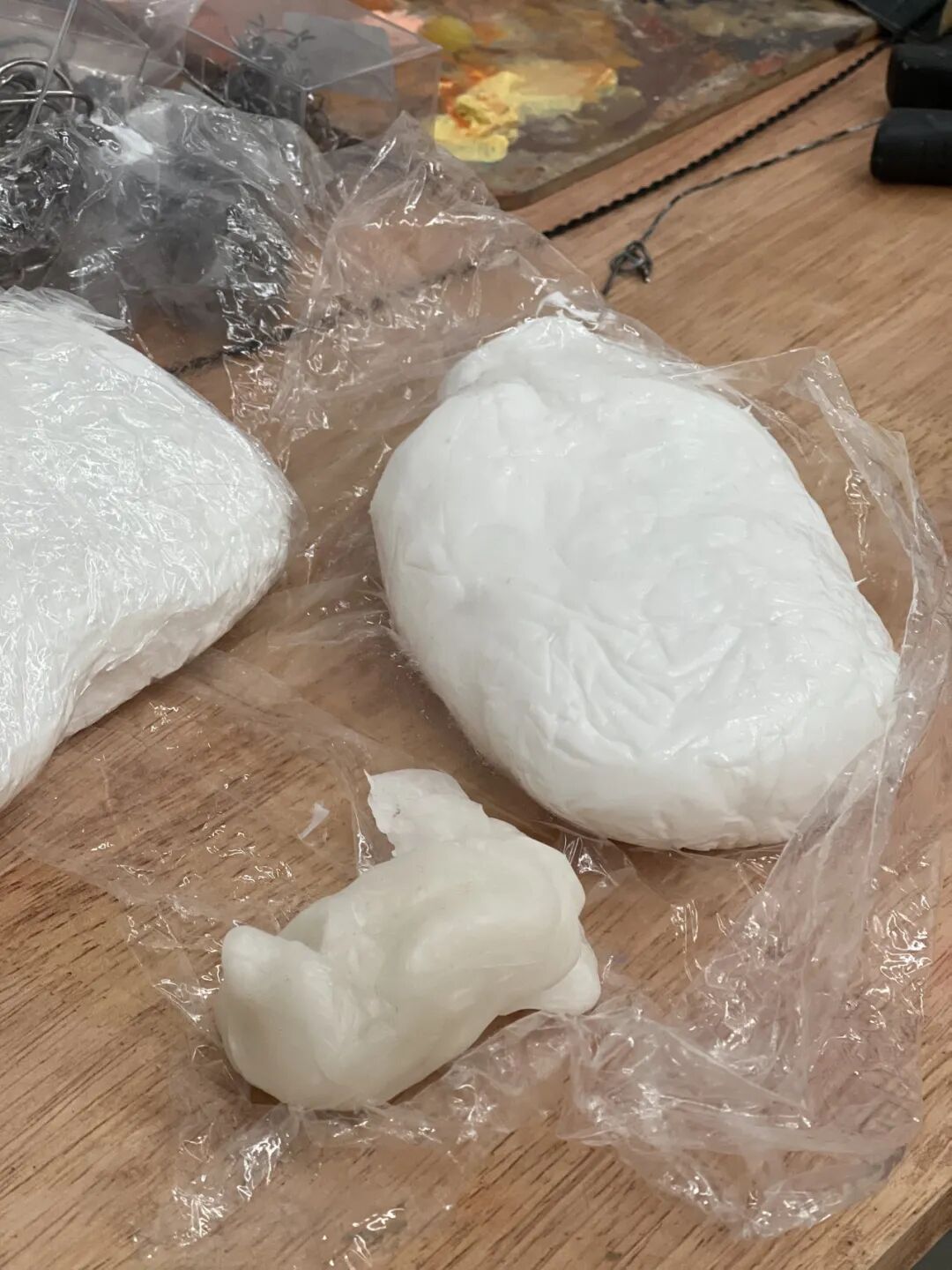

鲁钰工作台上的冷瓷土

邢韵:这些粘土会随着时间,或者因为日照而产生颜色上的变化吗?

鲁钰:这个就需要长期观察了。但即使它之后会变色,我也不是很介意,因为我觉得这就是它的生命历程。

邢韵:这个粘土是你自己培植的吗?

鲁钰:是买来的现成材料,我可能会加一点挥发油和水来调节它的顺滑度。如果以后掌握了制作技术的话,我可能会自己做,这样可以更加符合各种具体的要求。但我也不是很确定自己是不是能有这样的技术,它毕竟是个工业产品。

邢韵:你当初是怎么发现了这个材料,然后选择使用的?

鲁钰:最开始的时候,我其实是想要把一些药品的说明书,和一些关于社会规则的物件对应起来展示。于是我就想,有什么样的材料能够展示说明书的文字,但又不要把它非常清晰地展示出来,只是那些大的标题能被看到就行。而且我希望它能在展示文字的同时,又像是皮肤一样有可塑性。当时试过大概七八种材料,最后觉得这个粘土比较合适。

邢韵:那想要做一些和药、医学、治疗相关的东西,是因为什么呢?

鲁钰:我之前就会在Coursera或者YouTube上面自学一些医学相关的内容。比如法医上的是南洋理工大学的课,营养学的话应该是斯坦福的,还有YouTube上面一些公开的讲座,类似流行病学或者公共健康这些。然后我就发现,任何文化的传播好像都跟流行病学里研究的疾病的传播比较类似。比如说一个疾病,它如果不是遗传性的,那么它在一些地区聚集,可能会就会被定义为家族相关性或者地区聚集性。有的文化也是这样子,比如有一些只是在东方的家庭内部发生,或者只在一些省份之内才有。

研究一种疾病,就要研究它的发生方式、传播途径,相关因素,还有潜在的治疗方式和并发症之类的。那么,文化也可以用同样的方式来研究。我开始创作的时间还没有很久,这段时间之内的关注点大概主要在权力方面,这个权力包括了规则,包括社会期待,包括所有的规则是怎么从外部规训变成自己的内部规则的,人是如何去接受它的。这种权力,跟刚刚提到的一样,它有发生的原因,有传播的方式,有权力中间导致的并发症——无论是是支配者还是被支配者,它总是会有一些伴随着的类似于暴力或者自我行为调节,就把它称之为并发症,然后它或许有潜在的治疗方式,但是我不觉得真的有效。

我现在的作品,正在发生的有四个系列,其实就分别对应着传播方式、治疗方式,还有症状表现以及并发症。

邢韵:原来是这样,那听起来确实是和福柯的研究很亲近。

鲁钰:我后来有读过一些福柯的东西,但是我并不觉得自己真的能够完全理解和消化这个人的思想。我觉得他是非常艰深的,但是他的行文或者说那种叙事的方式我没有特别喜欢,可是因为他特别重要,所以我还是会继续读下去。

邢韵:那你喜欢谁的行文?

鲁钰:仅仅从行文来说的话,我很喜欢桑塔格和本雅明。我好像没有专门去总结过,但是我目前发现自己的一个倾向是比较欣赏那些相对比较中性的人。本雅明本身并不是一个特别阳刚的男子,桑塔格她在我印象里又是一个相对阳刚的女子。福柯的话,我觉得他的行文还是挺男子的。

邢韵:我之前有看过汪民安拍的一个关于他的纪录片,或者说,我知道汪民安这个人也是因为他拍了一部福柯的纪录片。那个片子里采访了很多哲学家,生前和福柯关系比较亲近的人,也用了很多他以前的影像。看那个片子时候,我就觉得福柯确实是一个很有魅力的人,他说话像演讲一样,很激情澎湃,是那种一堆人里让你一定会关注到的人。

鲁钰:是,我也感觉他就是那种能量很强的人。但是,可能是由于我偶尔会在网上搜他,算法给我推送了很多以前没有关注过的他的私生活部分。我本来只是关注文本,但是在了解到了他的私生活之后,我现在好像并没有办法去除这些信息了。但是呢,我又感觉如果他并不是这样子一个人的话,他可能也没有办法这样写文章。

邢韵:是的,我也一直都觉得人表达出来的东西,就是很诚实。

鲁钰:是的,我会觉得任何形式的创作者,包括写作者,包括音乐制作人,只要有输出形式的东西,就都会跟ta本身的生活有各种各样的关联。比如说ta平时吃的是什么样的东西,ta的冰箱什么样子,ta的衣柜什么样子……在看到ta的创作之后,完全就能够感受到这些生活里的部分和ta的创作是对应得上的。这样子的话,能够很明确地体会到哪一些人ta是在发自内心地输出自己的创作,哪一些人是抄袭,哪一些人是没有经过思考的,这些都可以通过生活的其他细节拼凑出来。

这就还蛮有意思的,但是也可能是因为我的见识不够多,我觉得暂时没有看到过特别多的文章里会问一个艺术家,你们家的冰箱是什么样的,你是如何挑选自己的衣服的,其实每一个这样子的决策都是(和创作)关联的。

邢韵:那现在可以看你的冰箱吗?

鲁钰工作室里的冰箱

拍摄:邢韵

鲁钰:我这两年就是处在“活在规则当中,而且无时无刻不在执行它”的状态。我通过一部分作品阐述了一下自己的现状,并且认为它在一定程度上是有问题的,所以我把作品当作是一个我正面临的处境展现,而不是以一个置身事外的状态去批判。

总的来说,我给自己的生活制造了很多的规则,而且我心中其实隐隐感觉到有的规则其实甚至是完全没必要去建立的,因为毕竟不给自己设置规则的人也有很多,大家也活得很好,但我好像需要用这些东西来辅助生活。我觉得这可能是一种失能的表现。我最近刚开始用这个app,它可以记录每天吃了什么东西。

邢韵:你会每吃一个东西就填一下?

鲁钰:对,外食的话可能比较难计算,所以外食就干脆不记了。训练记录也是,每次训练的容量和强度我都会用app记录。

邢韵:记录这些事情会让你有满足感,有成就感。

鲁钰:对,而且我还会手动记账,小到两块钱的东西我都会记。

邢韵:要是忘了的话,你会觉得难受吗?

鲁钰:忘了就忘了,但是我会尽量去做。我每天会写自己要做什么,完成了多少,没有完成多少。做作品也会把细节规划全部都写出来。我比较依赖这种东西。

邢韵:我也是会有个本子来写每天要干什么,但是我完不成也就完不成,做计划的程度仅限于把它写下来,给自己一个提醒。

鲁钰:我之前会对这个东西非常有执念,觉得说我这个计划一定要执行得特别得完美或者怎么样。但是我渐渐发现,反正“求其上者得其中”,我告诉自己可以用最大的意念去规划这个事情,但即使是完成85%左右,那也是比不做规划的时候多完成了85%,这样心里就会感觉好一点。

鲁钰《厉色拒绝的,提供救赎的,无限索取的手》

2025,不锈钢盘,蜡,橡胶手套,纱布

45(H)x35x2cm (x 24 pieces)

“无意识的代理人”这个系列它讲述的是权力更迭中的并发症。人出生在一个社会当中,或者只要是出生在一个家庭里面,那么其实就出生在了权力结构当中,大家一开始的时候是权力的被支配者,渐渐地,可能在偶然变成了规则的受益者,然后就逐渐变成了规则的拥护者和执行者。这个系列跟粘土皮肤的“以拯救为名的规训”系列是并行的。

“以拯救为名的规训”是讨论外部的规则内化的过程,是一个规则如何从外部的规训变成了主动去执行的自律;“无意识的代理人”的话,是在讨论权力关系中支配者与被支配者,加害者与被害者的叠加状态。

鲁钰《发号施令的,抚慰人心的,不可违抗的话语》

2025,不锈钢盘,蜡,石膏,牙科钢丝,纱布

30(H)402cm (x 24 pieces)

之所以会用医疗器械,是因为想要呈现出一种是受害者的同时,好像也是带来不安的施害者,又好像也是一种灾难之后的幸存者的状态。医疗器械本身是一种治愈者,但是被这样子处理后,它好像已经失去了疗愈任何人的功能,是一种非常模糊的叠加的状态。

鲁钰《发号施令的,抚慰人心的,不可违抗的话语》手稿

关于刚刚说的权力里面个体那种身份交叠的状态,可以举一个例子:一个是在小学里面,一般来说一个班级里会分配下去一个值日生,或者各种各样的班干部,然后往往在过早的年纪获得了权力之后,小孩子会体现出一种纯真的恶,ta会在值日那一天或者获得权力的瞬间展现出跟往常的自己完全不一样的状态,ta会认为自己跟规则的制定者,也就是老师,站在了同等的位置,然而其实ta就只是一个代理人。而且,这个代理人的状态是被引导的,是无意识的状态。

这个系列它是完全新的,我觉得还有很多需要调试的部分。总体来说,我是想把它做成三位一体的那种感觉。后面的那三个作品也是一样,是想要做成一种大家在这个系统当中变成了加害者,变成了受害者,也变成了幸存者的状态。

鲁钰:在担惊受怕中安全度过一生,香格纳M50展览现场

左:《自己的加害者,自己的受害人,自己的幸存者》

2025,铲式担架、衬衫、油画颜料,170(H)x50x10cm (x 3 pieces)

右:《无意识的代理人 02 (可弯曲腿担架)》

2025,可弯曲腿担架、纱布、蜡,106(H)190x58cm

邢韵:是,刚刚你讲的时候我看着这个(手术)床,就想到人躺上去是为了让别人治疗你的疾病,但是人看到这个不会心安,基本反应都是害怕。

鲁钰:是的,它是一个带来不安的元素。我之前有一些实验性的小作品,但是觉得它不太成功,所以没有拿出来展览。我用了一些白衣天使或者瘟疫医生之类的头像,之所以做那个,也是因为感觉到里面有一种混沌叠加的状态。我们看到穿防护服的人,或者中世纪鸟嘴医生的面具,即使知道ta是医生,但也会让我们联想到疾病和毁灭,在看到的第一瞬间,ta带来的直觉感受是恐惧大于希望。

邢韵:因为这些医疗的器械意味着要么(治好了)生,要么(治不好/出现并发症)死。

鲁钰:或者虽然是在治疗,但是经历了痛苦。

我最近在整理一个思维导图,因为我的很多作品或系列之间有相互关联的关系,我觉得应该把它用那种串联的方式给记录下来,(相互间的关系)会看起来更加明显一些。

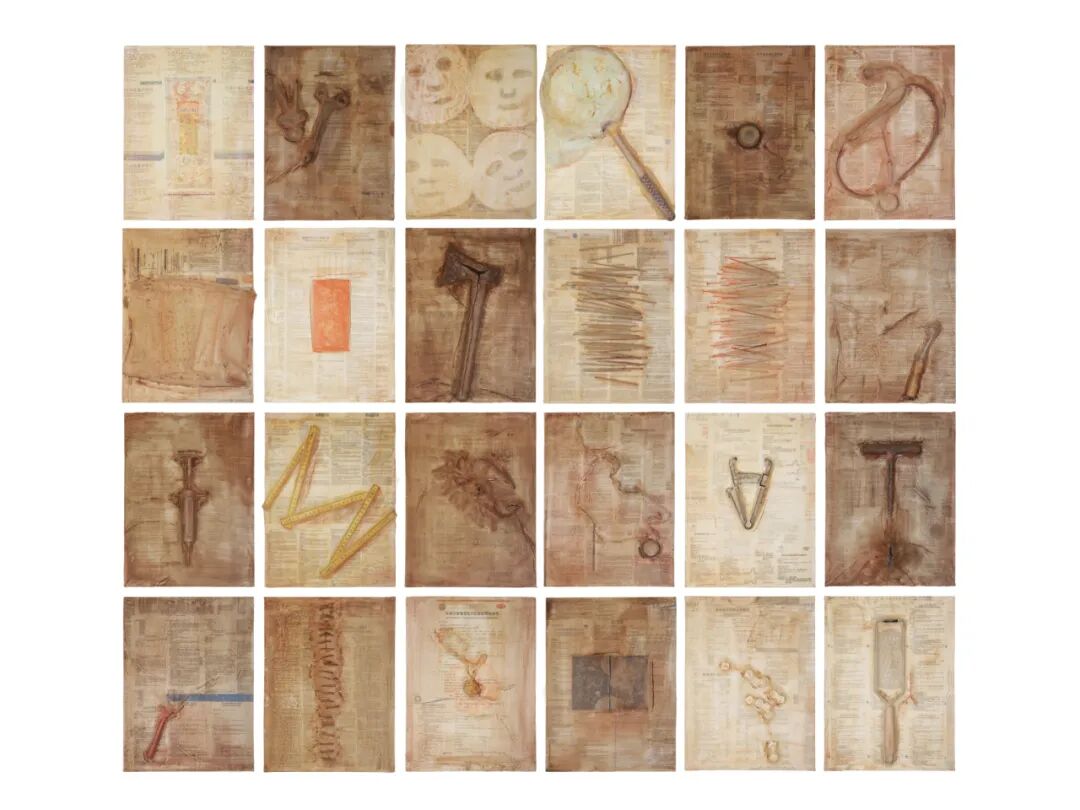

鲁钰《“治疗方式” 49 – 72号》

2025,综合材料,40(H)x30cm (x 24 pieces)

《“治疗方式” 49 – 72号》局部:49号、56号、62号

鲁钰:去包裹一些或代表规则,或代表暴力的物品,临时护照、结婚戒指、口罩、现金、皮尺;还有一些代表纯粹暴力的物件,例如锤子、核桃夹子;还有一些给人带来恐惧的医疗器械,比如针管和输液器。这里面基本也都是并置的关系,我会觉得说把那些带来恐惧的实际上的治疗之物和实际上能够带来真正暴力伤害的物件,以及一些在社会规则当中看似无害却在实际上带来了精神规训的物件,这三种东西全部都并置放在同一个语境下进行讨论。但是我其实很讨厌自己的大部分的作品。

邢韵:为什么?

鲁钰:我创作的心理路程是这样子:当我规划一件作品的时候,一旦我感受到它和我的其他部分是融会贯通的,无论是材料的选择、尺幅的大小,还是与人的距离,材料连接的方式等等,如果很多东西都成立,我就会很开心,我觉得自己完成了一个相对比较严谨的规划。但是在实际制作的过程当中,会产生很多很多微小的偏差,然后每一个微小偏差发生的时候,我就会想它会不会导致最后有一个比较大的偏差。总的来说,我在这个过程当中是焦虑的,越是快要完成了,我就会越讨厌这个作品,有毁掉它的冲动,并且我也实际性地毁掉了很多的作品。但是假如我在那个时候克制住了这种冲动,然后把它放置在一边,等个半年之后,我可能又会重新喜欢起来,也可能不一定。我会把一些等待了一段时间之后我依然觉得还ok的作品考虑自留,因为它会变成我接下来在工作室里的一个随时可以查看的创作基准,我一定要奔着这样子的标准去做,虽然我把它说成了底线,但其实它也可能是个上限。我不知道,我对自己一如既往地没有信心。对于别人夸赞类型的评论,我难以接受,但是对于别人的批评,我接受得特别快。

后记:

那次见面后不久,鲁钰开始了在Longlati的驻留创作。在那里,她依然践行着有序的生活方式,早上训练,中午抵达工作室,晚上九点离开,一周去三次健身房,两次攀岩。她每天带着晚餐来到这里,但不再记录每天具体吃了什么。她在新作中用了比以往一些更为明亮的色彩,粉色,绿色,黄色,蓝色。

鲁钰的书桌

拍摄:邢韵

桌子上放着几摞书,包括费孝通的《生育制度》与《乡土中国》,桑塔格的《疾病的隐喻》、《土星照命》、《反对阐释》,福柯的《疯癫与文明》,尺幅最大的一本《尸体变化图鉴》被放置在一摞书的最下面。

在整理这份录音期间,我又看了一次学者汪民安导演的纪录片《米歇尔·福柯》,其中收录着一段福柯本人的录音。他说:“让我感兴趣的,既不是理论的历史,也不是意识形态的历史,更不是精神状态的历史,让我感兴趣的,是问题的历史,或者说是问题的谱系。为何会产生某个问题?为何会产生这样一种类型的问题?为何在某个时刻出现这样一种提问方式?”

我想,这和鲁钰的创作脉络很相似。她与我分享的那些个体的身体经验,乃至疾病经验,在被不断追问“为什么”和“从哪里来”的过程中自然地辐射到了群体与社会症结层面。而我,也将声音转化为文字的过程中更加“内化”了她所谈及的那些经验:“我”身上的这些“病痛”可追溯到哪里去,它经过了什么而显现出今天的样子,以及,“我”该如何在力所能及的范围里“掌控”自己的生活。

相关阅读:

香格纳M50 | 鲁钰个展“在担惊受怕中安全度过一生”展览现场

鲁钰个展“在担惊受怕中安全度过一生”开幕

关于对谈嘉宾

邢韵,写作者,内容创作者,曾为多家媒体供稿。

关于艺术家

鲁钰,1997年出生于四川成都,现创作与生活于上海,2019年毕业于普瑞特学院 Pratt Institute。鲁钰的作品以流行病学者研究慢性疾病的方式剖析社会文化症结,思考这些症结在个体和人群间的传播方式、发病原因、症状表现、并发症和潜在的治疗方式。通过艺术手段和综合材料的运用,鲁钰将抽象的“病征”转化为可感的具象化视觉表达,使隐匿且普遍存在着的社会文化症结以无处遁形的方式被看见。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系