/ 与谈人 /

戴陈连、邸小伟、何迟、刘墨语、王云冲、袁园

何迟

我在美成空间做过几次展览,开幕对谈除了有艺术家和策展人,还会邀请两位嘉宾聊一聊。从我策展的角度来看,这种对谈还是有必要的,因为我经常不写文章,有时候连前言都不写。比如这次“书房绘画”,我也没有写前言或新闻稿,而是用了云冲日常随笔中的一段文字,那段文字和“书房绘画”的感觉有些联系。所以这次对谈应该能弥补文字上的缺失。

当我看到云冲的画时,直觉告诉我:这是发生在书房里的“绘画事件”。它不同于当代艺术常见的、工作室生产的绘画,这种区分是明确的,从画面中就能感受到。我强调“书房绘画”具有事件性——它既是审美行为,也是记录行为。比如他画《笔篓》旁的那块石头,看到形状时先有审美判断,再用绘画记录这一刻,形成一种复合事件。这与许多艺术家在工作室里按部就班生产图像的方式截然不同。

如果我自己有一间书房,可能只是看看书,偶尔有感觉时画几笔,那种随性的状态,让我觉得云冲的绘画带有某种传统文人画的气质。尽管传统文人画在今天已高度商品化,但云冲这种类型在当代绘画圈反而少见。

我的策展关注两个方面:概念与现场。观众进入展览时,他们的观看本身就是创造性和事件性的,像一次遭遇。即使没有导览,他们也能感受到“书房绘画”的含义。因此,我没有完全还原云冲的书房,而是用少量桌椅布展,尽量呼应他画面中的笔法——可画可不画的就不画,可放可不放的物件就不放,最终呈现出现在的样子。

笔篓 / Brush Pot

2025

布面丙烯 / Acrylic on canvas

100×80cm

邸小伟

云冲将布展完全交给了何老师。

王云冲

因为我也是一个在当代艺术圈工作的人,我知道每一个人的职能,艺术家在完成作品之后,需要把展览呈现的工作交给策展人,我特别尊重这个制度。当然如果策展人对艺术家不是很了解,那就需要艺术家自己把握,但是何老师特别愿意帮助我,我们完全是信任的状态。

何迟

这不是帮不帮或职责的问题,策展人当然要对展览负责。但我的做法是从最初就持续和他讨论,甚至专程去了趟北京的工作室。结果很让我兴奋,他的工作室比画面呈现的更像我理想中的书房。正因如此,我们的沟通几乎没有损耗。

这两天布展我和云冲交流得还挺频繁,我一直在跟他沟通,因为我一直在调动我的感觉,有时候也会麻木,将这张画挂在哪很可能会变成惯性的思维。我们会讨论究竟哪张画在哪个位置使这更像一个整体的展览,而不是哪张画挂在什么位置更容易卖掉。我希望整个展览是一张画,这张画的笔法得吻合他画面的笔法结构,所以其实整个展览结构是从他那里出来的。

邸小伟

如果完全不沟通,属于咱们常说强策展。

何迟

我从来没有过完全不沟通的方式,因为就算我再自信,也得跟艺术家确认他的感觉,一起调整。

王云冲

我们沟通大多很顺畅,何老师他一说我就知道确实是这样。他给《沾衣》(王云冲随笔册子)取名信手拈来,这名字太棒了。后来他试探性地提议将此换为展览名,当时我反对了,他也尊重我的决定。

何迟

肯定是试探,因为我的布展方案和概念是同时出现的,如果要换成“沾衣”,布展方面得重新想,那样就等于没有方案了,我没法做到一个特别直观的“沾衣”的感觉,我只有一个很直观“书房绘画”的画面感。

王云冲

后来他说这确实是试探。我想,如果我轻易同意,反而显得没有底线。这种试探很有必要,它确保最终采用的每个方案都是我的本意,证明我并非没有主见。我们的合作更准确的说是相互辅助。最终呈现的展览极其朴素,但每个细节都经过微妙考量,就像我画画时的状态。展览上有很多细节,从灯光阴影的柔和度,到书本与桌面的比例,画作与墙面的距离…每个尺度都反复调整。这些未必能被观众察觉,但我们确实在这个方面做了经营。

邸小伟

云冲再聊聊自己的创作吧,为什么这么坚持这种有点像文人画的这种处理方式?

王云冲

我可能不是一个特别善于思辨的人,更注重感受。在绘画实践中逐渐找到适合自己的方式。平时会多观察生活中的细节,虽然画面中去除了明显的故事性,但背后其实都有故事。

比如何老师说的那块石头,它是有来历的。黑桥拆迁后,我去看那片废墟时在路边捡到它。七八年来,它跟着我从草场地搬到亦庄工作室,一直摆在那里。画《笔篓》时,觉得画面需要个东西,虽然石头实际在很远的地方,但看一眼就觉得应该画在那里。这块石头本身有故事,但在画面上只呈现绘画的状态。每一个画对我来说它的内在是有故事的,但最后呈现的一定是绘画的状态。

邸小伟

你画画这么多年,一直没受同行工作状态的影响,坚持自己的方式,这几乎是与他们截然相反,挺固执的。

王云冲

我是挺固执的,有时候也随和,但是心里还是有倔强的感觉。因为我始终遵循最初感动我的绘画方式。当年画班老师招不到学生,就我一个,他经常爱来不来,我就一个人画石膏像,一画三天。他偶尔来指点几句,我特别享受那种状态。考学前画的静物、人物、速写,这些至今仍是我热爱绘画的原因。看了再多艺术家作品也不会改变,他们的创作方式打动不了我,或者说就不适合我。我不太擅长思辨,可能也是懒,但这种懒更像是在等待——等那个合适又舒服的状态,有点宿命的感觉。

何迟

有点像大家说的“不卷”。其实我感兴趣的艺术家都有点没被卷进去,或者不愿意卷,有点逆行的感觉。

王云冲

我理想中的当代艺术应该是极其包容的。既然我能接受各种观念,为什么我这种固执的、老派的方式就不被接纳?如果当代艺术容不下我,那它本身就有问题。我就这么幼稚地坚持着这个想法。

邸小伟

阿戴(戴陈连)也谈一谈,如果一个画家他所有的兴奋度都陷到每一笔微弱的变化的享受里,这是不是一种腐败?

戴陈连

这肯定不是腐败。我把策展人和艺术家都视为导演,比如云冲经营画面时,对颜色、笔触速度、形状的安排,都是他作为导演的设计选择。这种创作姿态很重要,有人选择在边缘默默作画,有人画未完成就急于展示。云冲从生活到作品都保持统一,文字、画面到展览形式浑然一体,堪称展览范本。

展览入口的光线设计就与平常不同,何迟老师摒弃了常规的聚光灯,用散漫光线营造书房氛围。就像邀好友来书房,重点是交谈而非刻意观画。每个细节(阴影、桌面颜色、物件摆放、画面高度等)都在引导观众,小幅作品挂得高,迫使观众仰头观看。这些精心设计的“被迫动作”,正是策展人作为导演的编排。

王云冲

说到腐败,我认为问题从来不在笔墨本身,而在于人。如果一个人腐败,做什么都可能腐败,连吃饭都能腐败。或许腐败的反义词是真诚,失去真诚,做什么都带着腐败。

刘墨语

这是我比较认可的。我还想说,以前看云冲的画都在他家,周围是书和桌子;昨晚在展厅看完全不一样。何老师做了神似的还原,有书房意境但格局完全不同,我突然明白他画的好在哪了。特别建议观众在光线稍暗时看进门那张绿色瓶子,会浮现玉一样的透明感。

他的画像“文人画”,表面是西化外壳,内里却有当代艺术脉络——马蒂斯、早期抽象、常玉的气质。我欣赏云冲正因为他的“不合时宜”。贺勋写他名字:"云"是散淡,"冲"是勇敢,这太贴切了。他的散淡我一直能看到,却忽略了勇敢的部分。这么多年他坚持"不合时宜"地画,现在看艺术圈正需要这样的样本。文人画的灵魂不是笔墨,而是修养。

虽然他用油画材料,但在我看来这就是笔墨,是用另一种材料的翻译。他画的都是不起眼的东西,比如齐白石画白菜、耙子,这正是文人画传统。画面那种“未完成感”也和宋元后文人画发现的“未完成之美”一脉相承,就像黄公望《富春山居图》的笔触。所以我特别欣赏他的“不合时宜”。

静物3 / Still Life No.3

2024

布面丙烯 / Acrylic on canvas

80×100cm

何迟

用"文人画"形容云冲的画大致没错,但我更想从当下视角出发,称它为"书房绘画"。如今"文人阶层"是否存在?再套用"文人画"或"新文人画"这类词已无意义,水墨圈争夺这个概念太久了,它已经失效、腐烂,成了坏词。

但"书房"这个词很准确,它包含了云冲绘画的场所、工作方式和生活状态。本质上,它或许与我们理解的文人艺术是一回事,只是云冲的审美活动更鲜活:他坐在书房、走在路上,甚至文字里骑电动车都屁颠屁颠、美滋滋的。这种生活中的小确幸在他笔下显得珍贵,他的审美对象和状态,与我们这些被卷入"内卷"的人完全不同。

王云冲

别人会说:“你好努力,你好坚持。”但不是,我挺享受的。

就像何老师说的骑电动车,我的视角总落在日常琐事上。回家这条路骑了十年,从没注意过马路牙子,直到有天放慢车速,发现树坑居然两两相连,那种无意义的惊喜让我咀嚼半天。我常画柳树,就观察它四季变化,有次在五环边柳树下撒尿,过几天柳枝结冰,骑车经过时狠狠抽到我头上,像在报复我,仿佛我们真有对话。

我跟何老师聊过,我们有时不太喜欢人,但当人越来越像“物”(比如被称作“人物”),反而会崇拜。“这人不是东西”或“这人是东西”,我倒觉得东西都可爱,连矿泉水瓶认真看都会不一样。生活里这些细节足够伟大,尘土在阳光下的碰撞,和宇宙星球冲撞没什么区别,它们支撑着我继续画下去。

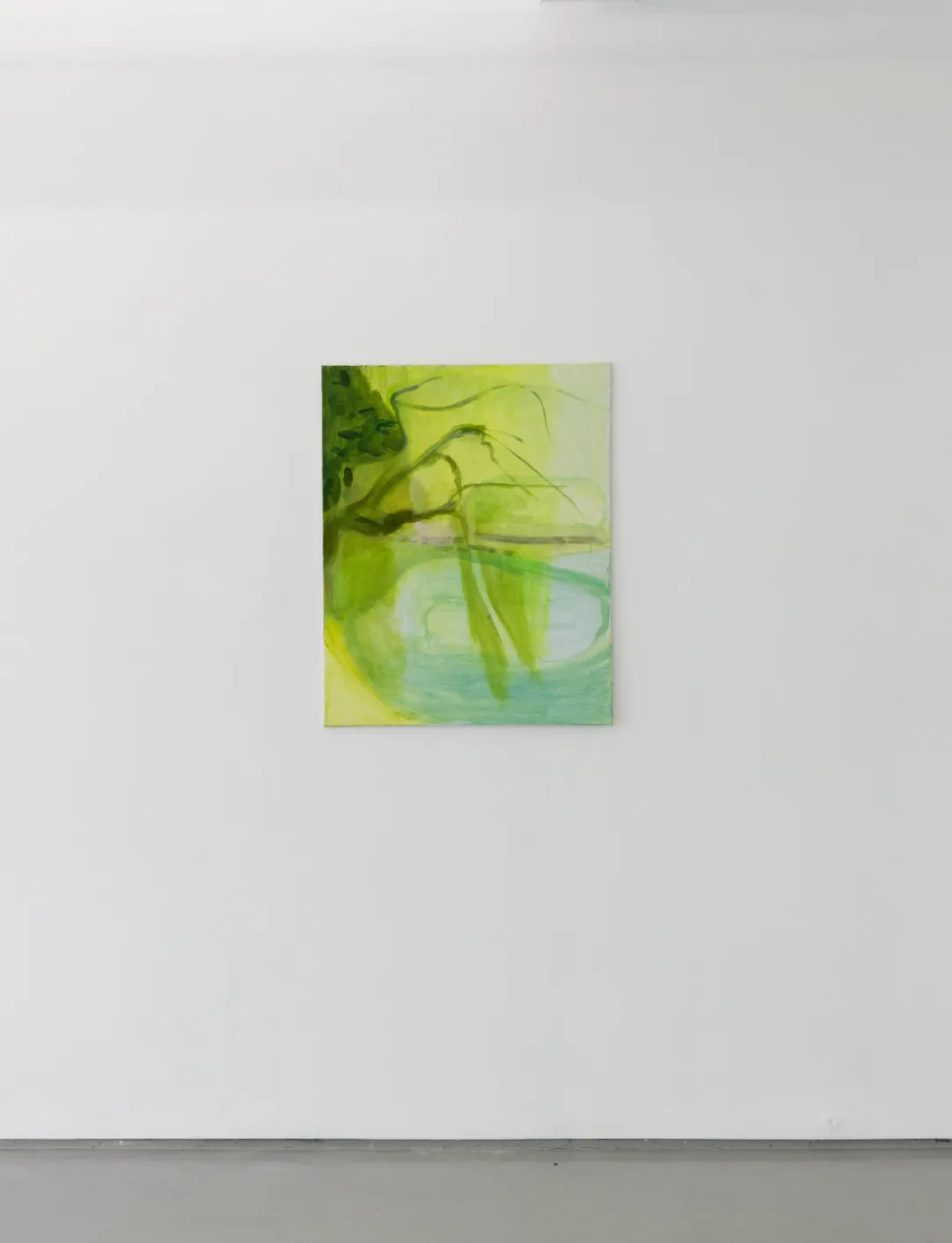

湖柳2 / Willow by the Lake No.2

2024

布面丙烯 / Acrylic on canvas

100×80cm

何迟

“包浆”这个词特别好玩,我们经常会说玩古董的“包浆”,但是王云冲的工作也是包浆。云冲有一种感觉,经过他的眼睛观察过的东西,都能被他笼罩上一种光泽感,这应该是一种姑且叫做包浆的能力。一件物件本来是一个普通的物件,但他看过去就感觉这东西很高古。这包浆并不是说他给这物件外面加了一毫米的壳,而是人眼睛笼罩上去,在原有的体积上有了一种新的光泽或者新的一种所谓“皮壳”那样的东西。云冲的眼光把矿泉水瓶包了浆,把工作室包浆了,把空气给包浆了,这是一种唯心主义的审美。

刘墨语

这个包浆还真是一种个人的体验,因为我去过他工作室好多次,每次变化都不大,不像我们工作室几天就乱。后来才明白,所有物件的位置、角度都以他的审美为准。他每天做的就是审美这件事,在实用主义者眼里可能特别无聊。但他往那一坐一整天,时光虽看不见摸不着,却被他这样"雕刻"了出来。

何迟

想起我前年看过的罗伯特·瓦尔泽,奥地利德语作家,他跟卡夫卡(弗兰兹·卡夫卡)是同时代人,穆齐尔(罗伯特·穆齐尔)和卡夫卡都特别推崇他,他被认为是作家中的作家,他成天干的事情就是散步,他有一篇中篇小说写的是他经过特别枯燥的一段路上的所见,如果是我的话,我可能熟视无睹,闷着头看着手机就过去了,但是他写得特别丰富。我觉得他特别像现在我们经常说的躺平那种人,打一份零工赚一点钱,辞职开始写点东西,是很奇怪的一个人,变成了一个我特别喜欢的作家。他特别像陶渊明那种人,他甘于平庸的、琐碎的、鸡零狗碎的的生活,但是他写出的东西,他的眼睛触摸过去,整个世界所有的东西都在发光,特别有意思。瓦尔泽或者云冲,他们所做的事情在我们标榜庸俗进化论进步论或者达尔文主义的社会里面还是罕见的。

刘墨语

云冲整体给我一种感觉:画家中的画家。他比较纯粹,他的绘画剔除了很多东西,没有叙事性,就只是绘画本身,这在现代观看方式下可能有点不太好理解。他的画面看上去举重若轻,虽然画面上没有堆砌特别厚重的颜料,看上去很“轻”,但实际上他在心里经营了很久,他的“重”是精神上的,用减法在做加法。只有真正热爱绘画的人,才会坚决地说:“我不要再加一笔了”,这种底线的坚持也是一种勇敢的体现:用轻的方式来表达厚重。

这次展览上,他把特别小的画拿到展厅里,分量变了。整个空间和展墙似乎形成了一团挤到中间的位置,让人注视到那张画,在注视的过程里,内心里的“重”弥补了画的“轻”。

戴陈连

我想再讲讲我的感受,云冲是我的同行,也是很多年的朋友,我们在当代艺术的环境里面实践了很多年。我们自己的实践有时候会陷入自我怀疑,唯有什么时候才能鼓励自己继续行走呢,当我看到那些依然对世界好奇,比如一个农民做了一架飞不起来的飞机,做了一个潜不下水的潜艇,这些人类的向往和活着的动力会鼓励我们继续前行。我们从这一点说回云冲,他作为一个个体,也会面对各种各样的问题和生活里的琐事,他做展览我想也并不会简简单单地向大家呈现画本身,当然也不是何迟老师的“策展技巧”。我能够体会到的是,这个展览沿用的是一种心理式的手法,更偏向人跟人的交流。前几年大家也都面临着很大的事件,这种创伤至今依然还在,我想十年二十年都不可能磨灭。我们每做一次展览都是为了跟在座的来看展览的人进行有效的沟通,建立人跟人的沟通,在任何时候都是有必要的。

他们要展示的并不是画和策展技巧,那展示的是什么呢?是云冲这个活生生的人。当云冲出现的时候,他附带的皮肤、血液,他的身高、肤色、体毛,他两鬓可能有白发,穿了什么鞋子、戴了什么手表,牙齿有没有脱落。这些物质性的东西才是真的,这一点是最能打动我的。这一点其实和我的专业也有关,我是做表演、做剧场的,这里面会强调物质性和过程性的呈现。我觉得云冲和何迟在现场要抵达的是人自身。所以我提倡广州、深圳的观众能够来现场,而不是看直播,来现场体验我们这些人都散去之后展览里的痕迹,去体会艺术家和策展人遗留在空气中的味道。

何迟

今天袁园老师也来现场了,你有没有忍不住想说的?

袁园

我现在看展会把自己当作一张试纸,不提前了解背景,我不知道你学什么专业的,在哪里毕业的,是不是职业艺术家,之前有没有做过展览,所以之前坏蛋店发的王云冲我也没有看,我觉得做一张白纸进来看展览比较鲜活,也能尽可能不受信息干扰。

最开始何迟讲到“书房绘画”这个概念,对何迟这个策展人来讲展览跟一个概念的产生有关,这有点像哲学家生产概念,何迟把展览也是作为概念创作的一部分。我留意到在你的描述里,把云冲的书房绘画作为概念去强调它的事件性,而且是日常事件性,它是一种在日常生活空间里头发生的审美事件。你的概念选择云冲这样的艺术家是匹配的,好比也有哲学家去挑艺术家来写,福柯、德勒兹都写过艺术家,他们写得好其实是互相的,谁都没有成为谁的注脚反而各自为对方加持,这是最好的。我最讨厌的是哲学家只想生产自己的概念,把艺术家当作材料来用,适不适用都塞进来;我也讨厌另外一种艺术家,可能根本没有理解哲学家,就把一堆哲学家的思想拿来给自己作品背书。我喜欢的是两者都具有独立性,但是看了哲学家的文本再来看艺术家会得到新的视角,看了艺术家再看哲学家会对抽象的概念有一些感性的理解,所以我在观念层面上是认同何迟为王云冲创造的“书房绘画”这个概念的。

在艺术家的日常生活空间里,除了那些油盐酱醋之外,鸡毛蒜皮之外,艺术家有一种审美感受,而这种审美感受不能是架空的,它得是有日常性,也有物质性。首先得是特别饱满的自我,在日常生活里发明一种审美实践,这种审美感受是你和你的日常生活空间和事物的审美关系,它不是你凭空想的,是艺术家跟自我的生活世界的审美关系,他不光感受到,还把这种审美关系形式化了,形式化了之后可能别人也能从里头获得另外一种体验,能获得美学体验。

所以我理解何迟策划“书房绘画”这个概念更是在强调每个人不管你处在什么时代,什么处境,说白了这个时代我们谁的处境都好不到哪里去,我们可能都不能光吃饱饭就觉得活着有劲,我们还得在活着里面找我们的审美感受,这种东西我也不说它叫确幸,它叫幸福感,幸福是什么?你还渴望你现在拥有的东西,这个叫幸福。因为日常生活每天都会有,今天在这个里头有一种审美感受,就还想活到明天太阳起来,明天我又获得这个感受,再多活一天,所以这跟只是动物性的新陈代谢生活是不一样的。我们活着在今天这种处境里,活着的那种宏大意义都坍塌了,打什么鸡血都不管用,所以,那套宏大的价值观失效、宏大叙事意义崩塌之后,我们其实特别难在日常生活里找到价值支撑。在特别平庸的、普通的日常生活里找到审美体验,这事挺难。

我看了一圈画之后看了《沾衣》册子,看完那个册子我就知道画可能只是你丰富的审美感受极小的一种转化,可能你的丰富的感受里只有1%写出来、画出来了。画不懂没关系,文字的阅读门槛会低一些,看一眼文字就知道日常生活里的审美感受特别具象的,册子里非常细微地呈现了艺术家在日常生活里跟那些事物之间发生的究竟是一种什么样的审美关系,所以我觉得那个册子印出来作为文本补充是非常好的。

回到刚才阿戴和刘老师讲到的让我想到一个词,就是卡尔维诺《千年文学讲稿》中六个词中的第一个——轻盈。卡尔维洛讲“轻”的时候,他说轻有那种特别庄重的轻,因为我们常说的是贬义的作为轻佻的轻,卡尔维诺说的“轻”不是模糊,而是精确而果敢。我们如何判断你的画是轻佻的轻,还是一种具有美学价值的轻?我认为可以从四个层面探讨。

可能你的同学或者在生活里跟你比较亲近的人,能够判断你在日常生活里是否“轻”,人是否活得轻盈,这是作品创作的底色,似乎观众是不可感的,只有你身边的人能够知道。但是如果你活得“重”,你的作品里会呈现出来另外一种层面的“重”,所以作品是不会撒谎的,所以能够看出你在日常生活里活出轻盈感。

第二,你说你不是思辨的,文字也是比较感性的文字,但是哲思上的“轻”是有的,比如何迟说你不合时宜也好,还是说你捍卫个人在日常里有审美体验的可能性也好,创造有审美经验的事件,何迟给你赋予了一种哲思层面上的“轻”。

第三个层面是你的写作具有语言上的轻盈,它特别像诗意上面的轻。我看到一个事物有审美体验的时候,不是它有意义,不是说玫瑰象征爱情,所以这个玫瑰就好看,你的文字里可能特别普通的马路牙子让人感觉到审美体验,我在其中能够感受到文字和事物之间的轻盈感是扑面而来的。

最后一个“轻”是绘画层面的轻,比如刚才导览的时候蛋总(邸晓伟)问你为什么不用油画用丙烯,你说油画等干的时候可能就不想画了。这特别像我们说的意识流里当下的瞬间,就像波德莱尔说现代性的那种感觉,所以要用快速的、薄薄的绘画材料来捕捉住感觉,可能时间一过,感觉就没有了。绘画层面的“轻”是逐步推进的,它和前面那些层面的轻都有关系,你对生活、观念和语言层面上的“轻”越自信,你绘画上“轻”的处理就越果敢。你前面越不自信,就会老想有个风格,老想靠个艺术史或者典故。

何迟

我要说的两个事,一个是《沾衣》文章,实际上那就是展览的一个语言材料,展览的原材料除了绘画作品,还有桌子、椅子和一些他带来的书籍。《沾衣》的文本就是展览语言的一部分,这是我前面没提的。另外一个是你认为我是现有了“书房绘画”的概念在找到样本去结合,实际上不管是作品中的“轻”还是“书房绘画”的概念,全部都是因为我看到了他的作品资料,在他的画里感受到了你说的那几个层面的“轻”。所以我反对你最后关于他绘画的观点,他的绘画是“轻盈”的,如果不轻盈我是感受不到这些的。

其实阿戴刚刚在说肉身的时候,我还想到了沉重的肉身反面就是轻盈的肉身。我和云冲聊天的时候把小册子命名为《沾衣》,完全就是这样一种感觉。“沾衣”就是“万花丛中过,片叶不沾身”的轻盈,他的画和人特别干净,想象着可能他在书房里画着画突然有一滴颜料掉在身上,或者骑电动车站到一块泥巴,他也不去清理,这种轻轻的感觉挺舒服的。其实所有的感觉都是他绘画里面带出来的,所以才有了“书房绘画”这个概念,也有了后面相应的展览语言。后面所有方案都出来了之后我有机会去北京时去了他工作室,完全印证了我的感受,甚至他的书房比我想象的更舒服。

还有我要反对一点,一说我给了他哲思方面的轻,其实不是的,是我发现他有这种轻。因为我本人活得很沉重,我是没有轻的,我自己不轻,我不可能赋予别人轻。

袁园

你对“轻”有欲望,

他已经活在“轻”里头了。

王云冲

其实也没有您说的那么轻松,都有一本难念的经。只是我有的时候遇到困难会把它转化成一种开心的样子。比如说车胎扎了这个事,它给我带来很多苦恼,苦恼完了之后我会想,可能我扎了胎说明今天就不适合出去,这也可能是一个好事。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除