这次访谈适逢申亮在798拾萬空间的个展“神仙回收处”。各路神仙哪里来,却又要回收到何处?这是展题引人探看的热点。而将各路神仙幻化笔下,其背后的有些玩世不恭的画家,又从何而来,向何处走去?这是本次对话的起点。

我们在申亮的家中对谈。这是展览中这些新作的诞生地。申亮好在家中画画,随时随地,舒服自在。我们的对话分为两个部分,先聊了从儿时学画到赴京求学、再到毕业做艺术家的历程,后又就着“神仙回收处”这次展览细聊了其来由与呈现。前一个部分中,辽宁小镇文化馆、附中央美纠结创作、艺术市场从无到有,都是引人入胜的人生情节,有对申亮作为个体艺术家特殊的启迪,又是对于他这代艺术家具有一定共性的时代状况。毕业后的两个创作的过渡稳定阶段,让申亮逐渐了解了自己的艺术之擅长,而“神仙回收处”便是自觉意识下的新创作。在第二个部分中,展览的由来、空间的布局、单个作品的创作,都在对话内容之列;尤为动人的是,申亮追忆了1997年洪凌老师带他们去敦煌一个月的文化之旅,这种下了他内心的文化种子,也跨越二三十年,仍在影响着他如今以及未来的创作。

访谈人:杨天歌

上半部

童年

杨天歌:申亮你好,我们这次时间充裕,聊两个方面的话题:一个关于你的绘画成长史,这是本次展览的前提提要,有了这些,才有这次展览中大量作品的自然流露;另一个,关于这次展览本身,“神仙回收处”。

申亮:好的。

杨天歌:你1976年生在辽宁,我知道你家里有文化馆的背景,所以从小就学画了,直到1992年来北京上美院附中。那时就是奔着附中、奔着画画去的?

申亮:我成长在县城的文化馆,辽宁省营口市盖县的熊岳镇,就是小镇,三万人口,我爸爸是文化馆里美术学校的校长。我爸一个地方的镇文化馆的小教员,他不知道怎么就知道央美附中全国招生了?他知道了这个渠道,很自然培养我姐,我大姐申玲,她大我一轮,都属龙,后来她1981年就考上了央美附中。那时候,可能整个东北、辽宁省也没几个。她上了,那时候我可能才6岁,但这条线实际上那时候就已经想好了,将来要考附中。我1992年,顺理成章地就考来了。

申亮小时候在文化馆

杨天歌:当时七、八十年代,县里的文化馆什么功能?类似少年宫?

申亮:所谓的文化馆,就是给小镇组织一点文化活动。但实际上,也就是每年的过年那会儿,在这小院里搞一个活动,套圈、抓奖、猜灯谜。我记得特别清楚,它不是卖门票,是你参加每个活动,得需要买票,给你套圈,当然有奖品。那时候,脸盆暖壶都是好奖品,拿石膏翻的各种各样的小人。因为我爸是校长,所有的这些设计都是他来。平时其实就没事,院里就是美校来支撑。像文化宫一样三个班,只不过,学生没有特别小,基本上都是在中学往上,基本上是高中考大学了。

杨天歌:所以说,所谓的文化馆其实兼具了不同的功能,有所谓的文旅的功能,还有美术教育的功能?

申亮:还有一个钢琴房,等于是音乐有配置,美术有配置,还有一点其他的一些配置。文化馆不大,一个四合院,全是瓦房,四合院住了三家,三家是馆长、副馆长和我爸,我爸是美校校长,等于这三家是住在这个院里的。这三家的孩子其实也是画画,外面的学生来美校上课,就到院里上课。

申亮的爸爸在文化馆给学生上课

杨天歌:现在还在?

申亮:扒了。里面有个大杨树,我记得特别大一个大杨树,以前花坛上还有一个大牌坊,写的什么毛主席万岁。那时,镇上的小火车站是日本人建的。还有很精致的一个大炮楼、碉堡。我不知道它们现在还在不在,因为我1996年最后一次回去,之后再就没回去过。

杨天歌:1996年,附中毕业。

申亮:是,附中毕业那年,带着我的同学们回到我老家,带他们玩一玩,反正就是海边。我再没回去过,1996年,我父母也都过来了。老家的亲戚后来去了盖县,不在那镇上,在大一点的盖县住,其实回去意义也不大了。

杨天歌:1992年考上附中,考得如何?你们那时候录取人数稍微多一些吗?

申亮:我们是35个。考的就是基础素描、色彩、创作,还有速写,我记得考了四项。

读书与毕业:创作的艰难,自我的寻觅

杨天歌:你还记得那时候创作考什么不?我记得你遭遇过从习作到创作的挑战,也经历过一些艰难。在美院的技术系统培训下来,这好像也是比较普遍的现象。

申亮:当时创作的题目我忘了,但是我记得我画的是一个校园,画一个女孩穿的裙子的校园。好像是题目叫什么“晨光”还是什么。考试的时候考创作,那时候实际上就是背几个方案,背几个题,差不多,因为他出的题也比较宽泛,你基本上都能套进去。实际上没有什么特别大的锻炼,或者是选拔的多么决定性的因素。可能更多的,还是看你的素描色彩基本功。

杨天歌:这就是有点像同样文化课,写作文基本上是一个比较大的题目,准备几个重要的例子,比如诺贝尔文学奖的例子,基本上能套进去。所以初中高中写作文一样,有一定的创作性,不过真正距离想要写作,还是不一样。可能对于作家来说有这样的问题,对于画家来说也会有一样。技术上的训练非常重要,但讲毕业创作的时候,很挣扎。

申亮:觉得老师教完这些基础,好像突然有一天把你从家门里赶出去了,让你自己闯荡社会或者江湖了,有点茫然。所以有的时候,包括我现在也当老师,在教学生的时候,也会更多让他们去尝试画点创作,哪怕是一年级的学生,我是觉得这东西越早训练越好,越早接触、越早脑袋往这方面去想越好,而不是要纯把基础课解决完了,这东西完全不是割裂开的。有一个老师对我说过,基本功是一辈子的事,在不同的年龄段,你需要解决的东西是不一样的,不可能说是你多少岁就把这东西解决完了,以后就反正随便就可以用了。所以,我就有点吃这个亏,我觉得我当年上学的时候就是一门心思就画习作。

杨天歌:那后来进了美院的毕业创作呢?

申亮:创作还是停留在:到了毕业创作,想个大主题。本科毕业创作的叫《城市风景线》,我画了一个王府井的老教堂改造,我那时候毕业的时候是2000年,他们正在改造,我就去拍了好多照片,画了一张好像是一米八乘四米五的作品,有七八个人物,还有推土机、教堂等。我还有个画册,《伟大的作品伟大的历程:1978-2018》,这件作品后来收录在里面了。

申亮 | Shen Liang

城市风景线–2000冬 (本科毕业创作)|Cityscape – Winter 2000 (Undergraduate Graduation Creation)

布面油画 | Oil on canvas

180×450cm

2000

杨天歌:这还是人民美术出版社的。2000年毕业作品,鸿篇巨制了,这么大的城市风景线,当时这个其实也是很体现你们油画系三工的表现手法和现实主义题材吧?

申亮:是,我也不知道他怎么找到我头上了,而且找的说要的是你本科毕业创作,他可能先知道这张画。我毕业当时还得了一个三等奖,还得了王嘉廉奖学金,挺有意思。

杨天歌:所以本科毕业的时候有工作室作风的创作,但是那时候应该没有那么挣扎?

申亮:本科毕业的时候还行,本科时候感觉很顺理成章毕了业了,画了一张大画,这也算是一个阶段性的结束。不过,后来确实是在创作这方面开化得比较晚,我是经历过挣扎的阶段。

杨天歌:本科毕业又继续在央美读硕士。

申亮:实际上,我刚开始没想考研,我妻子要考研,我陪她,我根本没觉得我能过。因为我觉得我英语根本过不了。

杨天歌:那时候你俩没结婚吧?

申亮:没结婚,谈恋爱的。整个假期,我们俩还在海淀那边报的学习班,英语班和政治班,整个假期都泡在那边去学,结果考上了。上研究生的时候,是有一些挣扎,2000年到2003年,那时候有点想开始创作了,有一些自己的想法了,但是感觉学的东西和想表现的东西老衔接不上。还有,那时候正好国内的这些在野的艺术家开始崭露头角了,大红大紫,有一些东西跟你学的东西好像不一样,受了点冲击,从自己的角度,也想改变。所以那时候,有一点糊涂、有点矛盾,当然也在努力去突破,一直在找,三年都是在那么一个状态里去找。

杨天歌:那时候,想表现的东西和自己的画有点衔接不上,具体什么意思?

申亮:主要是表现手法和那时候看到一些不一样。比如说,更平涂的一些东西,就觉得表现他们的这种题材会更直接,比较暴力的感觉。好像觉得自己学的,比如说笔触、塑造,有点落后了,好像是用不上。

直到2003年研究生毕业,“非典”的时候,我们毕业创作没展。那时候我们已经办班了,因为没钱,正好非典的时候没什么学生,我们在办班的大画室里画。我想那时候是受里希特的影响比较重,图像的东西就出来了,比如说画的以前的老照片,稀稀糊糊的那种。

杨天歌:里希特影响了一批中国画家。

申亮:后来我这么想的,我就说找一个题材,不管它是什么东西,我就原原本本地把它抄下来。有一天看戏曲人物,黑白戏曲的人物,在舞台上灯光打上去,烟雾缭绕的;两个人恍恍惚惚的,也有中国元素,而且那种戏剧的、舞台的冲突,也很有意思,正好也可以用这种图像的黑白的手法去表现,就画了这么一批东西。像舞台的效果,不过这些手法上都有受到里希特当时的风靡的影响。

杨天歌:你也有刮着画吗?

申亮:这不刮,就拿大刷子蹭蹭,在它半干不干的时候扫,就有那种晕晕乎乎的效果。这批东西是毕业的时候,觉得是不是平涂比立体塑造要更合适?当时是要把以前学的东西,基本上都丢掉,就把自己放在一个很原始的状态,好像学的那些东西都没怎么用上,重新研究了一套什么东西方法似的。但这套东西,对于稳定军心比较重要,因为2003年那会刚毕业,市场还没起来,但是那时候,画这些东西就开始有人买了,画戏曲的作品。

杨天歌:国外藏家还是国内的?

申亮:都是国外的。Goedhuis Contemporary在美国做的展,画廊主特别喜欢,作品都卖了。我画了差不多两年,虽然没有特别找到自己的所谓的出路,但是毕竟把心情能稳定下来,就没那么浮躁。

杨天歌:确定可以做艺术家,可以生存。

申亮 | Shen Liang

Opera 北京|Opera Beijig

布面油画 | Oil on canvas

140×180cm

2003

申亮 | Shen Liang

Opera 北京 12-6|Opera Beijig 12-6

布面油画 | Oil on canvas

230×160cm

2005

申亮 | Shen Liang

Opera 北京|Opera Beijig

布面油画 | Oil on canvas

80×50cm

2005

申亮:从经济的角度,当然有人买、有人喜欢,自己好像就能定心。这个题材画了两年,直到2004、2005年开始画小人书那批,就与我后来的创作都衔接上了。其实在这个时期,已经开始有现在创作的迹象了:我开始画了好多纸上涂鸦,开始有意识地把以前的那些老的图像利用上。后来,从这开始,再用油画来去表现这些小人书,等于这个事就接上了。最早这些涂鸦是素描,题材就是我收的那些小人书。

杨天歌:不过,这些塑造和人还是比较学院派的这种造型方式,后来才会越画越松。这些素描涂鸦在美国也能卖?

申亮:这也卖了不少,那时候,还是属于对中国的一种猎奇,而且那时候也便宜,大画也就是2万到3万人民币。2003年2004年,我们买房子望京才4000一平米。你现在觉得很便宜,但是那时候物价、房子都很便宜。

杨天歌:赶上好时代了。

申亮:市场是到2005年,突然就好了,感觉你在798,好像只要是画就能卖,那时候西方的购买力非常强。

杨天歌:那时候是不是因为有西方的引领,所以中国的这些藏家也跟着买了?

申亮:我是觉得,那时候还是西方购买力为主,包括国内那时候开那几家画廊,我觉得多多少少的,还都是国外的购买力比较强。

教书生涯

杨天歌:你什么时候去北京工业大学艺术设计学院教书的?

申亮:2003年,毕业了之后就留下任教,那时候它的前身叫工艺美校,当时跟附中齐名。

杨天歌:工艺美校,出了不少艺术家和音乐人。

申亮:好多。它以前是个中专,后来有了大专,后来又有了本科,等到申请本科的时候,二零一几年,就被北工大合并了,后来我才成为北工大的老师。

杨天歌:所以你2003年毕业,一直有教职,教书也没中断。在基础部?

申亮:就是教基础课,因为我也没有申请教授、副教授,当讲师也轻松一些。对我来说,课还不算特别多,我觉得还可以,也算是我艺术创作之外的一个调节。学生的课程压力倒不大,更多的就是纯个人选择了。跟央美相比,当艺术家的这种应该非常少。

杨天歌:现在央美出艺术家都难,比我们更小的艺术家就更不好出来了,也碰上时代情况什么的。

申亮:我是觉得还好,肯定比我们那时候好。比如,现在央美的毕业展就是一个很大的舞台,每年毕业展会来很多的画廊、经纪人也好,但凡你稍微有点特色,我是觉得都不会漏掉。不像我们那时候并没展览,要不然也不会组织N12团体,自己掏钱找陈列馆去自己办展览。陈列馆的人还挺惊讶,说:你们之前好多届,都没有说主动来找我们谈展览,你们这也挺怪的。

杨天歌:还是你们比较有想法,齐心协力。

申亮:证明那个时候,这些人还是想画画的,就这12个人,无论如何。你哪怕办班也好,你找工作也好,都是为了支撑你的艺术梦想。当然,画画养活不了自己,你不能不活了,你肯定得先活着。

通过养活自己的艺术梦想,那时候我们都是抱着这种想法,打附中上来的时候,就没说要画画卖画、能养活自己。因为我哥我姐就是个例子,他们那时候,好家伙,九几年,说是卖了一张画,比如说来了个日本人、香港人买了一张画,或者花了七八千买一张画,都非常兴奋,那是特别偶然的情况。我们上学也不可能想象说我这一毕业就靠画画养活自己,怎么可能做好了长期的打算?做好了工作养活画画的准备。

杨天歌:那时候也很明确,一辈子画画?

申亮:绝对的,反正我是这么想的,关键也不会干别的。像我2003年毕业,从6岁我开始画画,正规教育,到2003年这都多少年过去了,真不会干别的。

杨天歌:小时候也一直都喜欢?

申亮:反正我是没烦过,小时候画画、训练,也不觉得烦。反正文化馆环境就那样,在院里长大的,他也就那样,自然而然的事情,周围的小孩也都是喜欢艺术的。

杨天歌:你教书,带学生写生吧?这应该跟你的这些画有关系?

申亮:我以前刚到这学校的时候,他们老安排我去下乡,我们下乡分两种:一种叫下乡写生,一种叫下乡考察,考察是不画画的。考察就比如说去山西、陕西、甘肃、西北这条线,到敦煌,因为你没时间画画,就多看寺庙、洞窟、造像,看完写文章或者画速写,这是这条线。下乡写生,一般就是春季,时间短,然后去一个近郊画点,自然的风景,这叫写生。我个人肯定是喜欢考察,那些写生风景有啥意思?跑一个山沟里去写生,我觉得没什么意思。我就喜欢考察,因为我本身就愿意看这些东西,带学生去,我也不觉得重复,我去过敦煌六次。我是特别喜欢西北,开车走在西北,两旁都很荒凉,马路一直通到天。那种感觉我特别喜欢,偶尔还能看到点海市蜃楼,心情特别舒畅,很开阔,看点古迹,又有人文,又有自然风光,都有了。

有的时候,你带了点知识去看,所谓的知识,比如说,当你不知道古建的最基本的一些理论的情况下,你去看古建一点用都没有,你啥都不知道。刚开始咱们说斗拱,跟同学们是斗拱,但你说具体哪个是斗、哪是拱,你都分不清楚,你必须得稍微掌握点基础知识。下次带着这个问题去看,你就印象特别深刻。

过渡与稳定阶段之一:2003年至2012年

杨天歌:我们聊过硕士毕业前后,创作的挣扎,后来如何过渡到相对舒坦的状态?

申亮:于我来说,至今有两个过渡阶段,以及随后的稳定期阶段:一个是2003年至2005年的过渡期,即从戏曲题材到小人书题材的创作,以及之后的稳定期。

杨天歌:第一个稳定期,就是以小人书以及其他现成图像为基础的油画创作吧?

申亮:是的。然后,再一次过渡就是2012年,之后我就不画油画了。

杨天歌:先讲第一阶段吧。2005年,你在德国法兰克福的L.A. Galerie Lothar Albrecht的展览,以及2006年在北京的L.A. Galerie,都还是戏曲题材的作品。

申亮:是的,不过里面也有一些纸上涂鸦,有后来的影子。

杨天歌:很快在今日美术馆的展览,2008年,展览题目是《小人书》,题材已经是新的了,是跟你更相关的,而且很多大油画。

申亮:今日美术馆就是小人书了。所以就从戏曲到小人书,今日美术馆以及之后的一个阶段吧!也就画到2012年之前,在我搬到顺义之后,开始画纸上之后,油画我就不画了,直到现在,差不多有十几年没画油画了。2012年搬到了顺义的,从罗马湖搬过去的,罗马湖那儿还待了两年,我画那些狐狸都是在罗马湖画的,那时候还画大油画。

杨天歌:那些小人书的油画,基本是对于小人书,以及铅笔盒上的现成图像的一个复刻,只是用油画的方式。你要找到这个图样吗?还是在脑子里?

申亮:我有收藏、有东西。这种图样,比如儿时的记忆,线索比较清晰,而且有时候还强调这种东西。我是这样的,我必须得有个现实的图像,我自己不会乱编啥东西,乱编不是我的优势,其实现在画,也还是有图样,但是现在的图样,跟这些作品的前景后景、空间叙事上,相对更自由、更复杂一些,我自己去怎么处理,那就是另一回事了,但是图样本身得有。

杨天歌:这些小人书大油画,还是很见功力,从色彩到笔触,很丰富。

申亮:这些大油画也都是直接在上面画,没有稿子。很多机理,你这样看特别丰富,实际上就是直接画的。它每个底呈现的东西是不一样的,这个也是有现成的图像,然后再加了一些自己的文字,有的上面它就有,后来我又加了点,我是觉得可能不过瘾,我就再加点,直接就在画面上捯饬。之后这几年过了,就不再碰油画了。

申亮 | Shen Liang

石榴花|Pomegranate Blossom

布面油画 | Oil on canvas

80×100cm

2007

申亮 | Shen Liang

仙女|Fairy

布面油画 | Oil on canvas

80×100cm

2007

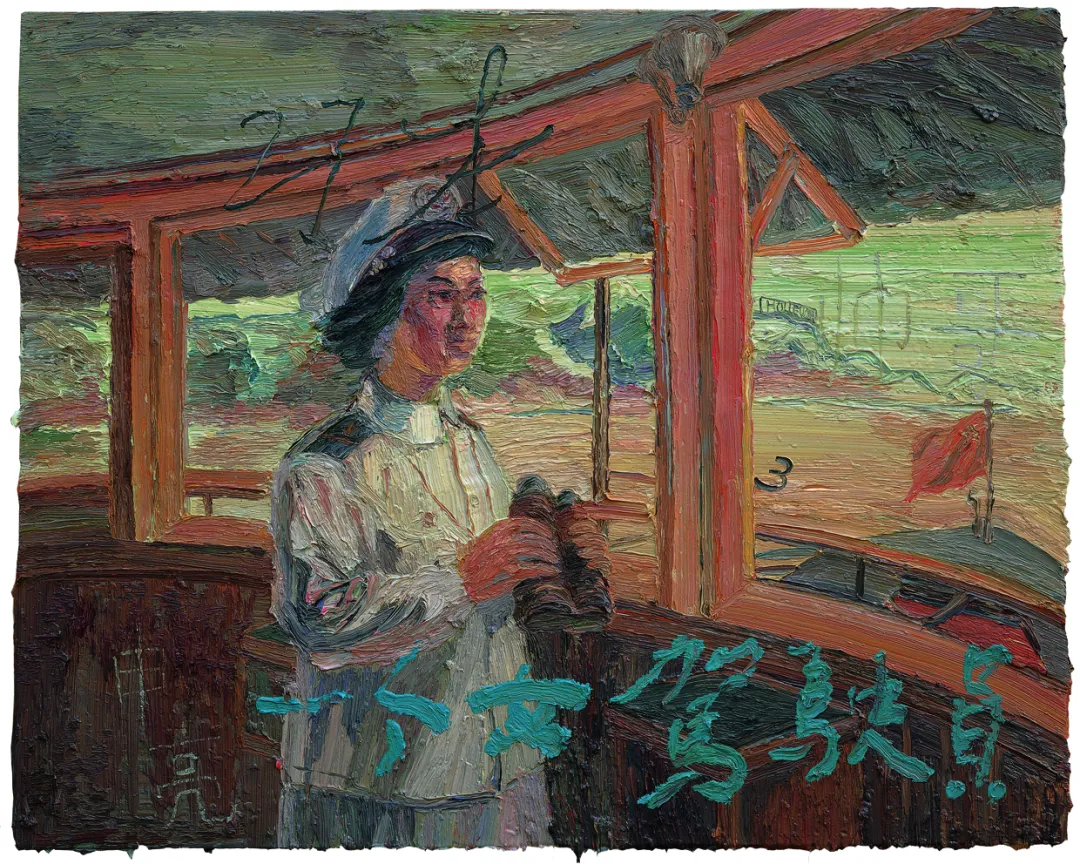

申亮 | Shen Liang

一个女驾驶员|A Lady Drive

布面油画 | Oil on canvas

80×100cm

2007

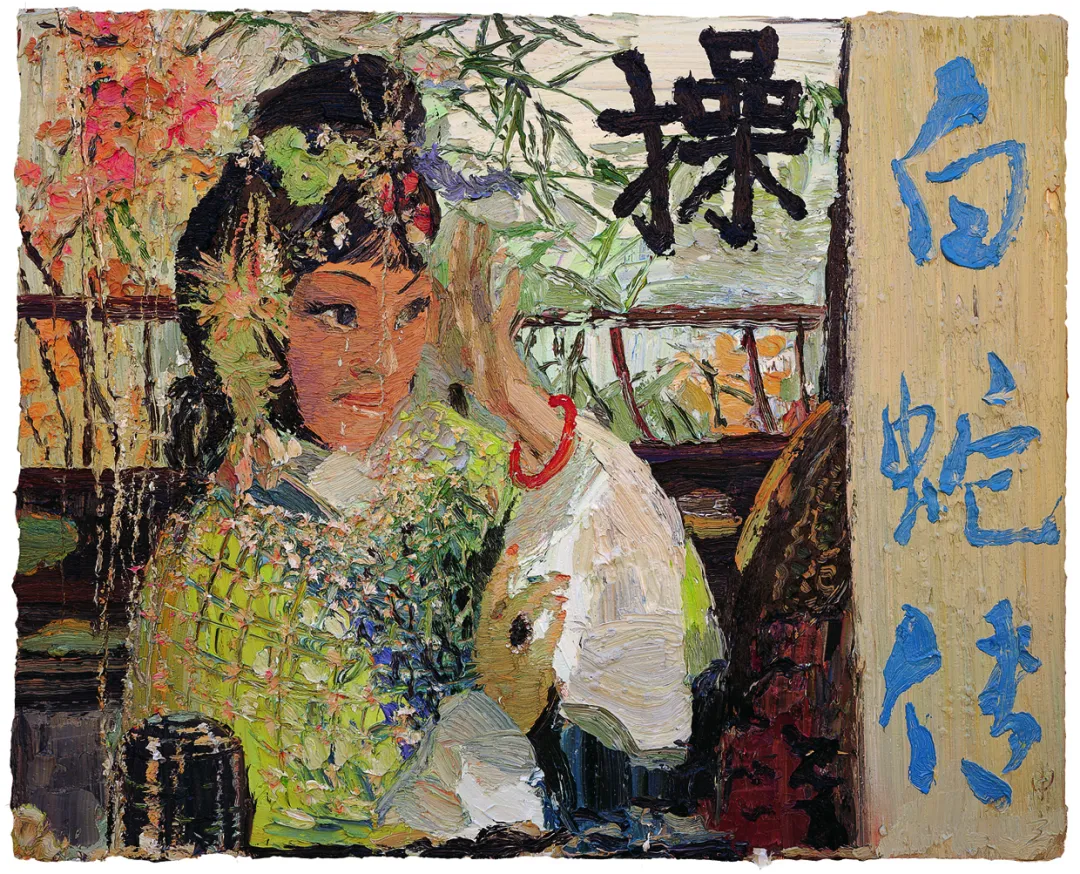

申亮 | Shen Liang

白蛇传 |Tale of the White Snake

布面油画 | Oil on canvas

80×100cm

2007

申亮 | Shen Liang

嫦娥奔月 | Chang'e Flying to the Moon

布面油画 | Oil on canvas

70×200cm

2007

过渡与稳定阶段之二:2012年至今

杨天歌:2012年,为什么不画油画了?这一年还在798的鼎峰空间做了一个大个展,《橱窗》,出版的图录设计得很好。

申亮:是,《橱窗》展览做的这个书,之后就开始画纸本。主要有两个原因,一个是那时候要到家里画,油画味道太大;还有一个原因是那时候突然身体不太好,胃病开始犯了,我也不知道是不是赶在一块了,那时候特别想画纸上的东西了。因为我以前画油画特别厚,在那之前画狐狸,笔触颜色我基本上到最后就不调了,基本上颜色直接挤在画布上了,非常厚,干也特别慢,有的画表面是干了,可能两年之后拿出来一捅,里边还没干,还能捅个坑,我觉得也不好。我就都得把画面拿亚克力给罩上,本来就厚又沉,罩上就更沉了,那也是我比较讨厌的一部分。

有一次,我记得是在杨画廊,鲍栋在那做了一个“绘画课”的联展,第三回,我拿了好多小画,就没罩亚克力,有一天他就去,说申亮你赶紧过来,你看这是怎么回事?最后一看,就是好多人拿手去捅,捅了好多小坑,因为油画没干,后来我就加亚克力,一加亚克力就更沉,那一段我就觉得挺痛苦的。正好也赶上身体不太好,那时候,也开始看很多的中国传统的绘画,买了宋、元的画册,那时候也是下到地方上看古寺庙,那时候也开始喜欢造像,突然就想画画,把材料转换,不要油画,换成水彩、丙烯、国画颜料画在宣纸上,案头画,我不立着画了。我坐在案头画,其实挺省体力的,以前我都是站着画画,画油画,光挤完颜色我就觉得挺累的。

申亮 | Shen Liang

2016 No.4

丙烯 铅粉 纸本 | Acrylic, lead powder, paper

200×200cm

2016

申亮 | Shen Liang

2016 No.6

丙烯 铅粉 纸本 | Acrylic, lead powder, paper

122×232cm

2016

申亮 | Shen Liang

2020 No.1

丙烯 铅粉 纸本 | Acrylic, lead powder, paper

205×205cm

2020

申亮 | Shen Liang

2021 No.12

中性笔 铅粉 蝴蝶粉 纸本 | Ballpoint pen, lead powder, butterfly powder, paper

139×175cm

2021

杨天歌:这些纸本的《无题》,有中国传统味道的,就是这之后的事了。

申亮:是的,画的其实是瓜子皮,在厚的宣纸上画的,用丙烯画的瓜子皮,然后用铅笔的粉末打上去的,所以你看的就比较像中国老的国画感觉似的,这质感蛮好的。

杨天歌:咋打上去?

申亮:铅笔灰,我把铅笔灰抹上去,我就再画,画完之后再抹,铅笔粉拿手蹭,直到给它蹭匀了,蹭出包浆来。

杨天歌:怎么想的?

申亮:我用水、用厚宣纸去表现瓜子皮或者蝴蝶,看起来比较偏古典意味,或者说中国传统的东西,但是我最后用铅粉——这是我从苏联全因素素描中来的。小时候画的大卫,以及其他全因素素描,都得带背景图,我就记得整天涂背景,削尖的铅笔,涂一个月,背景涂得黑黑乎乎的。所以我说就碰撞一下。

杨天歌:还真的有空间感了,你还能耐心画瓜子皮儿画这么多。

申亮:这也是一个小转折期。2012年,我不画油画了。有一天,我就在那写毛笔字,我发现点竖、横、撇、捺,感觉就像瓜子皮似的。所以我觉得这挺有意思,像解构了一个中国汉字的感觉。同时它又是一个很调侃、很废物的一种东西。后来就出现了这种东西,有抽象的意味,又有一种写意或者是表现的手法,离近了看,其实都是一两笔就出来一个。最后呈现的,是一种中国传统的国画的那种感觉。等于这一批又是一个很长时间的稳定期,这批虽然不是特别核心的东西,但是我觉得也基本上是那个阶段我能诠释的所有的东西了。

杨天歌:瓜子皮你是写生着画还是想象着画?

申亮:刚开始写生了几个,到后来已经很熟练了,后来我就摸着画了。反正打完铅粉,大家感觉是个瓜子皮就行了,后来又画了大蒜皮,一画完之后我再弄上铅粉,特别像桃花。蒜皮、洋葱皮,反正就是这种无用之物,但看起来又感觉比较平面,能成为一种误读的对象。

杨天歌:一张这种要画得久了。

申亮:这种时间长,想快也快不起来,有的画得特别复杂,也是磨性子,那个阶段需要这样的。(指着杨天歌在看的画册)这套东西也比较特殊,画在旧手绢上。妈妈的手绢,这是我小的时候一个记忆。以前家里没钱,我妈偶尔会从单位拿回来她的工友互相送的东西,瓜子、大白兔奶糖、小动物饼干,每次回家从手绢里打开食物的时候,是我最幸福的。所以这套东西,就是妈妈的手绢,直接在手绢上用水彩和丙烯画,这套东西我也特别喜欢。这是一个册页,把手绢直接裱到纸上。后来,我又通过这套东西,画了《国宴与民食》,全是在手绢上画的。国宴手绢用的是彩色的手绢,而民食的手绢是大白的手绢,都是以前老手绢。国宴摆盘、上面写的材料,都很精致,民食我就画的油条、大饼,我会写上用的地沟油二两、劣质面粉几两,形成一个很鲜明的对比。这作品在北京公社的第五回的N12展展过,后来被澳大利亚白兔美术馆收藏了。

2015 申亮同名个人展览 台北大未来林舍画廊

2014 N12第五回展 北京公社 申亮作品 《国宴与民食》 全景图

我其实在两个所谓的过渡的时候,一次是画戏曲,一次是画瓜子皮,同时我都会尝试一些,比如素描小人书这种东西,我都是同时在进行的,趣味没断过,直到后来画书系列也是。

杨天歌:《大画西游》是这之后的一个系列,2017年开始的,能看到和最近的作品关系很紧密了。

申亮:这个系列还有一个书箱,我在日本买的,我的这套东西就装在小盒里,拿起来特方便,去年美院做的N12展览,把它给寄回来了。本来在藏家手里,大未来林舍画廊的、收藏很多常玉的藏家。

2021 申亮-毛嗑 台北大未来林舍画廊 《大画西游》系列展览现场

大画西游 书箱 2

大画西游 书箱 3

申亮 | Shen Liang

“大画西游”系列之快乐似神仙|Journey to the West: Painting Series – Blissful as Immortals

纸板丙烯 | Acrylic on paper

29.7×42cm

2017-2019

申亮 | Shen Liang

“大画西游”系列之丽人行|Journey to the West: Painting Series – Beauties’Journey

纸板丙烯 | Acrylic on paper

21×29.7cm

2017-2019

杨天歌:什么时候和大未来林舍合作的?

申亮:大未来就是2015年的第一个个展开始合作的。之前我们N12的第六回展览是在大未来做的。从第一次接触,后来我又画了这批东西,他们特别感兴趣,就合作了。因为这也符合他们画廊的那种比较传统的感觉。

2021香港巴赛尔 申亮个人项目 1

下半部

杨天歌:了解了生涯创作的前后,我们具体再聊聊这次的展览,《神仙回收处》。

申亮:好。这次展览,有三个系列吧,“神仙回收处”“到此一游”,还有其他的画书的作品——整体来说,80%是去年和今年的新作。“到此一游”是去年的,60张;神仙回收处,210张,后来被迫撤下来15张。

“画书系列” 展览现场

“亮,到此一游系列” 展览现场

“神仙回收处系列” 展览现场

杨天歌:有一个小房间的作品还都留着,那里的作品有些情色。

申亮:一开始设计的时候就在那,画廊主焦雪雁考虑到稍微有点情色,就给搁这小屋里。楼上主要是新作,楼下有一些画书计划的,有一些是相对老的。最早的可能是2014年画的,所以整个展览基本上囊括了2014年到我今年画的书的系列,40多本,基本上涵盖了10年的东西。

“神仙回收处系列” 展览现场

杨天歌:这次展览空间有时间划分,但是同时又是极繁的,也刷了一些颜色。前后怎么决定展示的想法?

申亮:雪雁和我定这个展览是去年,好像是10月份。那时候,我“到此一游”已经都画完了,她觉得以这批东西做展览。那时候,老镜框作品我只画了5张,我也没跟她说。后来,她走了之后,我完全就是画老镜框,越画越上瘾,过年的时候也在画,后来画了100多张。待她今年的3月份再来,就觉得以这个老镜框的“神仙回收处”为主,正好画廊空间一层、二层,二层又分俩空间,正好这三个系列就分配好了。

布展这块还真都是雪雁弄的,颜色是我们俩之前商量了一下,统一说要刷一个深灰。“到此一游”完全是她挂的。我还特别喜欢三个大金框就合一块展示,特别厚重,那种展示方法颠覆了原来经典的画框,效果还蛮惊喜的。底下那些是我们一起挂的,反正就是让人感觉到像跳蚤市场似的,更自然更轻松一点。

杨天歌:正好量也够。要我挂也会挂得不太一样。

申亮:每个人处理方法不同。

杨天歌:能不能说一下,比如说一张的“神仙回收处”系列中的画,是怎么创作出来的?我知道你画得快。

申亮:刚开始画了5张,最开始我是看到有个小猫的玻璃画,我在闲鱼上看到。我就想在上面给它改一下,我正好点进去,在他们家就看了别的几个小框,我觉得挺好看的,我就买来了。这个适合画一个小猫,那个适合画个小鸟,还有一个照片、一块红布,马上就想到了那个年代。都是瞬间的决定。所以,从画框带着要画什么内容,瞬间就想好,一气呵成。大小也都不一样,想的内容也会跟着形制框的大小、颜色、花纹,反正都是按照先有的东西。

申亮 | Shen Liang

猫戏骷髅图 |A Cat Playing Among Skull Heads

玻璃油画 | Oil on glass

40×43cm

2023

申亮 | Shen Liang

喜上梅梢 |The Joy is as High as Plum Blossoms at the Bough's End

纸板丙烯 | Acrylic on paper

20×27cm

2020

申亮 | Shen Liang

喜上梅梢一块红布 |A Piece of Red Cloth

照片丙烯 | Acrylic on picture

10×13cm

2023

杨天歌:这些“神仙回收处”系列里面的作品,给我更自由的感觉。是不是跟尺幅比较小、有本来画框,以及一些自有的可依托的图像来源有关系?比之一个完全由你裁一块布、画一个丙烯作品,好像反而不那么紧。

申亮:来了框,它有个导入,先有个吸引你的东西,再通过它选择内容和图像,很自然很轻松的事。

杨天歌:问一个比较有挑战性的问题:处理历史题材、宗教题材,虽然跟个人的记忆相关,不过不同人处理这类题材,可能会有不同的轻重感。感觉你自由往来,可能是比较表达那些轻的部分?

申亮:实际上,每个人都有个度,都有度的把握。像开玩笑,有的人就会开得很过,有的人可能会开得很浅。我觉得每个人度的把握,还是看自己。其实我有开玩笑的成分,这个度反正对于我来说恰到好处,没有特别过火。我不是一个很政治敏感的人,或者说站什么队,我不是这样的一个人。我对政治也没什么兴趣,包括宗教,我也不信这个、不信那个,只是开个玩笑,这个玩笑对我来说,是一个引子,让我有兴趣去画。画出来的东西,我觉得更重要,跟我刚开始想的可能还是有一些出入的。但是这个药引得有,让我喜欢、想画,勾着我去画这东西。

我的画中,我希望它有基础,扎实的训练,也有对这种内容的很宽泛的接受度,衔接、嫁接、互相的转换,能够拢在一块,而不是做作、很散。这是我的长处。

申亮 | Shen Liang

塔利班的姑娘| Girls under the Taliban

纸本水彩 | Watercolor on paper

13×13cm

2024

申亮 | Shen Liang

红色娘子军|The Red Detachment of Women

纸本丙烯 | Acrylic on paper

41×31cm

2020

申亮 | Shen Liang

财神爷|God of Wealth

木板丙烯 | Acrylic on wood

17.5×23cm

2024

杨天歌:尤其依托于现有画框和图像,这给了你在此之上融合的自由度,技法上以及内容上,有学院派写实一些的,也有涂鸦的。

申亮:我今天画,我不太会只注重于某一类。比如画两个偏写实的,偏学院的,我可能就会累,我就想下一张挑一个稍微轻松一点的。对于我自身也是一个调节,可能勾个线,或者平涂一个东西。作为一个整体的一张大作品,我觉得这种东西都是很必要的,就像写书法似的,有疏有密的布局,我是觉得这样的话,也让人观者看得会更舒服一些。

杨天歌:我记得之前采访里写到,你说你想要破一破画里面的平衡?

申亮:所有的完美的或者完整的、雅的、精致的,你都要小心警惕,这种东西一两张可以,这种东西多了,而且放在一起看,你就会发现挺乏味的了。

杨天歌:所以说这些东西,还是很个人标准的。比如说,聊到这种情色题材在多大程度上是一种诙谐幽默,或是涉及色情了,每个人感觉不一样。

申亮:确实很个人,我总觉得我开这个色情的度没那么露骨,也没那么低俗,我总觉得还可以。但是这就是很个人的,没办法是一个标准,我也不希望通过我这个去影响别人,反正我自己觉得可以就行了。

申亮 | Shen Liang

有志青年| Ambitious Youth

纸板丙烯 | Acrylic on paper

23×30cm

2019

申亮 | Shen Liang

背影|Silhouette

木板丙烯 | Acrylic on wood

29×33.5cm

2024

杨天歌:再问一个有挑战性的问题,如果现有题材比之重而更着重轻,那么这种轻盈、自在、自由,如何保持下去?你刚才提到创作的“引子”,你有没有想过,怎么一直能够一直有一个引子,从而自由创作下去?

申亮:我当然希望能够一直有,但是不一定。因为我画这东西,我对我的优势和劣势非常清晰。我属于那种非常感性、凭直觉画画的人,我不是那种深思熟虑,能够规划很多年之后的事情。我只是把现阶段有感觉的完成了就行了,明天画什么或者怎么着我都不去想,而且我知道想也没用。我以前经常犯这个问题,到现在了,对自己非常了解。

所以说,像老镜框,按理说我收这个东西,以前我也碰到老镜框,我以前都不用。现在开始画,就是水到渠成,到了机缘。我面对一张白纸我也能画,只是我不想把这个变成一个负担。以后我也说不好,哪天又或者画别的。

我希望我的面貌会很多样,我对自己的定性,现在越来越清晰的。我要当个艺术家,肯定不会是像弗洛伊德那种,弗洛伊德画得好不好?是好,精彩,一生没怎么离开小镇,就在那画室里一个点往里一直扎,真是具有艺术家的品质。但是有时候我会在想,比如做一个个展,都在一个画室里,会不会觉得相对来说单调重复了一点?我觉得可能会有,反正我不想当这样的艺术家,我也做不到,逮住一个点就往里画,不断地画。

杨天歌:大概在什么年龄段,想明白自己的擅长和不擅长?

申亮:应该也就是这10年,逐渐地。要逐渐加强你的优势,而不是说补充你的劣势,别人那么好,你羡慕没用,因为你知道那是你的劣势,补充完了,你可能也不到别人的份上。比如说,我不爱从文字里去补充我艺术上的东西,我就多看图片,因为我对图像还挺敏感的,我就大量看图片。

杨天歌:你这些小画尤其如此吧,刚才听你描述,这个过程很多是一瞬间,但这种瞬间其实有很多图像的积累,很快意识到互有关系的图像。

申亮:没错,哪些图像是跟记忆、历史相关,那些没法用文字叙述的,没法用文字的逻辑性叙述的。其实是有点像我们判断一个古董,一瞬间,你得靠什么东西?比如说就靠眼力,这个眼力是什么东西?所有的东西,你所有学的、你的经验的积累、博物馆看的、上手的东西、历史文献的积累,所有东西汇聚那一下,来判断这个东西。

杨天歌:感性、理性综合集成的。

申亮:我去年画了这一批古建的东西,以前我走了那么多遍看古建,我不想着画,为什么去年就想着画了?是很偶然的一个视觉,一个鸽子飞到斗拱上,跟我对视,突然的一个视觉,也是个引子,引导我画了这批东西。

申亮 | Shen Liang

仙鸽|Immortal Pigeon

木板丙烯 | Acrylic on wood

40×30cm

2023

杨天歌:山西去得多?你现场写生吗?

申亮:山西,我不写生。我有时候备点茶具去那,我支个摊在那喝点茶,坐着特别舒服。拍点照片,再回来画,我从来不喜欢现场写生。好多年不写生了,现在也不想写生,我就觉得看图片挺好的。

杨天歌:去敦煌呢?

申亮:敦煌是带学生考察去,也有自己去。去过六次敦煌中,有一次是我当学生去的,1997年我第一次去,那时候我是三画室的大三学生,洪凌老师带着我和另一个三画室的学生,那时候在郑州有个叫孟煌的艺术家,算是洪老师的编外学生。我们仨在郑州,把孟煌捎上了,跟西游记似的,到了郑州,把他捎上,一路到了兰州,租车往敦煌开。洪先生本身喜欢这些东西,我们当学生的时候,还对中国文化没什么印象,那是我们第一次去,反正就觉得好玩高兴。因为洪先生到哪都有熟人,到哪都是免费请吃喝什么的。然后我就记得在兰州,吃完饭有一天晚上回去,洪老师说你们都回酒店睡吧,我还得画画,我说你画什么?因为有好多人招待,他就画点小扇面的国画,送给司机、领导。当时老师对学生都特别好,跟老师走了这一大趟回来,我那时其实在心里埋下了种子。

“神仙回收处系列” 展览现场

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除