|

|

是什么令“归乡”如此迷人?也许我们可以认为,“归乡”是一个剥离了时间观念的状态,一种由记忆碎片编织成的内在与外部世界的融合。

香格纳北京正在呈现展览《缓慢的归乡》,此次展览由策展人孙文杰策划,带来了年轻艺术家胡伟和项恺阳的一系列作品。在本期推送中,策展人将与两位艺术家展开对话,围绕着审美和诗学的议题,对文字写就的“归乡”进行探讨。 |

策展人

孙文杰

x

艺术家

胡伟 & 项恺阳

孙文杰:这次展览的主题其实开始于奥地利作家彼得·汉德克(Peter Handke)的小说《缓慢的归乡》,当时读到汉德克对 “物体—图像—文字”三者统一的理论,我首先想到了项恺阳和胡伟的创作。某种程度上我也把汉德克看作是另一位参与者,他独立于两个艺术家的创作之外又能够形成呼应。

这本书也讲述到作者寻找自我的过程。我觉得汉德克的小说并不是那种线性叙述、充满想象力的故事,他是在书写自己的一些所思所想,其中有他很强烈的个人色彩。作为艺术家来说,自我似乎是一个有点顺理成章的命题,还有很多艺术家把身份、个人经历就作为一个创作的出发点或者源泉。

艺术家项恺阳、胡伟与策展人孙文杰在布展中

项恺阳:我觉得我们这个时代的年轻艺术家关心的还是非常个人化的东西,比如说这个世界发生了什么,他也了解,但是那些让人气愤、要批评的东西很少会作为他们作品主题的核心。但我留意到,像胡伟他对地缘文化感兴趣,他会去跟它发生一种身体的接触。因为我是画画的,胡伟以前也是画画的,是我央美的学长,但是我对身体接触是有点抵触的,我反而会把我自己的距离拉开,我挺好奇胡伟是怎么想的。

胡伟:我其实并不会很有兴趣在公众层面上去放大一种私人的情感或情绪,而是更好奇一个“系统”(普遍意义上的)是怎样运作的,然后我们怎样以不同的视角,带一点质疑或批判性的眼光看这个事情。但这并不意味着这种表达是没有感情的或者没有个人化的东西。一般我去到某个地方,我展开作品或者调研之前,都需要一个比较具体的身体进入。不是说身体与陌生语境之间的对抗或抵触,它可以是趋向“平滑”的方式比如说漫游或旅行。它给你带来直接的影响,然后如何回应到你观看世界或者去思考问题的方面,我对这个挺感兴趣的,也是彼此刺激的过程。

艺术家胡伟在布展中

我从央美油画系毕业后还没有去荷兰读研究生之前,就经常在北京瞎转,往郊区和各种挺奇怪的地方跑。包括后来申请学校也是有意的申请了一种漫游学院的方式,根据不同环境进行非工作室的创作,去到不同的语境跟不同机构合作然后展开调研,这种工作方式一直延续在我的创作里面。

项恺阳:我有的跟你一样,有的又不一样,我其实是特别讨厌旅游的一个人,我特别不喜欢跟外界接触,但是我又很喜欢听外界的新闻。前段时间我第一次意识到画画这个事情真的特别渺小,虽然我从来不觉得做艺术做绘画有多么伟大,但是一直觉得是一个很好很不错的事。

艺术家项恺阳(右)在布展中

绘画其实是一个特别个人情感的叙述,所以我一直在思考它到底输出了一些什么,因为抛给画家最简单粗糙的两个问题就是:你为什么要画这个东西?你怎么画?怎么画对我来说是一个非常落地的操作,因为我自己从小画到大,我会很有经验地规划这个事。至于画什么,因为我认为自己写作的天赋要比画画高一点,所以可以非常顺其自然的,一下子把这个东西编织得很完整。用文字或者诗歌来介入我的主题,就是因为这个东西太强,是血液流淌出来的东西,这个东西让我很有自信。当时从Goldsmiths毕业回国后,我其实已经确定好了这个方向,一定要把文字这一部分表现出来,所以我研究生的阶段完全在写作和思考。但我最擅长的可能又是绘画,这是我逃不开的一个事,所以抛给了自己一个话题,就是怎么样把文字转移到画面上,然后如何让它行之有效。

项恺阳 | 绿 | 2021

木板上水彩 | 120x80cm

胡伟:我其实挺想接着问你一个问题,我感觉在你的叙述里“写作”和“画面”是有一点相悖的,因为我相信你感兴趣的不是文字本身,而是文字构建起来的内容,然后你使用文字表达你的想法和概念。但是你转成画面,其实文字的内容已经不存在了,它变成了象形的或者图像的。我挺好奇的你怎么处理这个问题的。

项恺阳:想讲清楚“处理”还挺麻烦的,我想讲下刚开始创作时遇到的一些问题和变化,可能比解释你的问题更有意思点。

我还记得第一次尝试创作关于文字转到画面上的作品是一个童话故事,我没有经过任何思考,直接把整个童话故事画在画布上,结果画得非常恶心。就像你说的,文字内容被画面消解掉了。后来我看了一本书叫《语词与对象》,它里边提到有一个很简单的色彩理论,就是你看这个颜色的时候并不真的是这个颜色,比如你看到“红”的时候可能看到的是红跟其他颜色综合的一个东西。我突发灵感写了一首诗歌:

《绿蓝灰,打招呼》

绿色很简单

它看着床单一直在喊

“绿!”

蓝色是思考的准则

所以它不会被念出来

“蓝!”

灰色是蓝色的随枝

它在最后的时候一声尖叫

“灰!”

项恺阳 | 绿蓝灰 | 2019

纸本水彩 | 41x51cm

当时我还是直接把文字打印出来印在画布上,我也没有做任何别的东西。后来我有一次做展览的时候,因为要配合空间,我把《红通通》、《黄澄澄》、《绿油油》这三个“词”做成了亚克力装置,它们就像一个半透明的广告标语。我不自觉对着它们画了一幅类似速写的作品,叫做《红》。然后,又根据《绿蓝灰》画了另一幅“速写”,画完这几张速写之后,我似乎明白了我到底该怎么样应对语言内容被消失的状况。

项恺阳 | 红通通 | 黄澄澄 |绿油油 | 2019

数码菲林片 | 95x200cm each

孙文杰:在之前的创作中,你做完了一个作品,然后又把它变成亚克力,甚至你会对着这个作品再进行素描,我感觉你的探索方式可以无止境地进行下去,木板也好,画布也好,你可以通过不同的材料处理让它迭代,或者让它进行一些改变。我也想问胡伟:在你的创作中会有材料限定吗?

胡伟:我也有限定,但是我可能不会说先从材料去出发,更多是从作品的观念层面先出发,但是它又不只停在观念上。就像Peter Osborne的书《Anywhere or Not at All》,他讲到一个挺有意思的观点,就是说“当代艺术”其实是一种post-conceptual art,里面就讨论到了locality和space与所谓的media specificity(媒介特殊性)的关系。

我本人其实特别喜欢观念艺术以及观念艺术家的写作,包括早期一些激浪派其实对我的艺术态度影响蛮大的。但在当下的语境里,这些观念或说所谓的“点子”如何推进,就涉及到它们与当代媒介的关系如何调解、结合我觉得。所以不光是概念上深挖,可能在材料或者媒介上也需要一个慢慢物质化的过程,我猜想。这种“物质化”不是说对观念的背叛,可能是观念在某种程度上需要被物质化了。

胡伟 | 水生入侵 No.6 & No.2 | 2021

玻璃,水晶粉末、耐火砂,陶土,釉,黑铁,矿物颜料,LED灯 | 独版

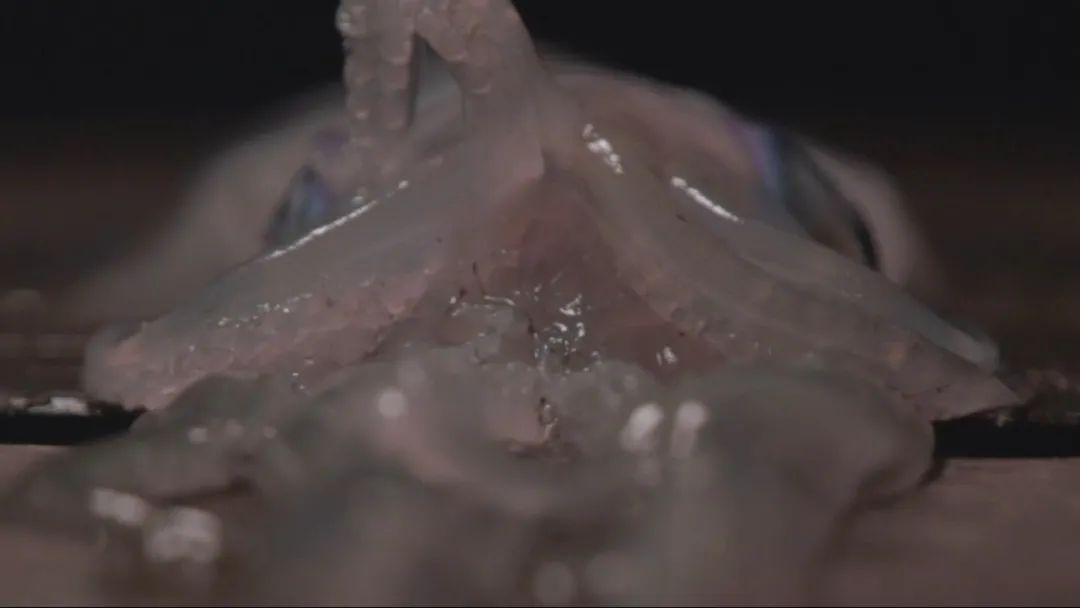

比如说我有一个想法,然后去做这个项目,这项目里可能就包含了录像、装置,还有其他的材料,它在展厅里面的空间如何构建成“系统”,可能会从这些方面考虑。像这次的玻璃装置系列《水生入侵》,我尝试在想象海洋生物、植物和骨骼碎片的形态与人类身体(残骸)的组织关系,像海洋、地质、分层提取出来的生物体以及它们如何能反向产生的一种肉身恐惧(body horror)。

胡伟作品在《缓慢的归乡》展览现场

胡伟 | 风下之乡 | 2021

三屏影像装置,彩色,混音立体声

9 mins 8 secs | Ed.1+1ap | 截屏

孙文杰:你的三屏影像作品《风下之乡》是特别为这次展览重新剪辑制作的,它本来是一部50多分钟的单屏影像,在剪辑过程中你会去用一种不同的视角来处理吗?我感觉从呈现的效果来说,从视觉上面是强化了,然后确实也把叙述跟画面分离了。因为它本身已经是一个叙事比较完整的长片作品,在重新剪辑的过程中你会觉得困难吗?

胡伟:这个倒不难以分开,但是因为我知道整个事件的包括它的历史背景,我可能比较关心这个东西是否讲得足够清楚,别人是不是能直接通过这三个屏幕get到,因为我把很多偏纪录的部分拿掉了,这也是我比较纠结的地方。这个作品基于非常特定的现实问题,它更多是关于这一片区域,所谓的海洋经济、后殖民、劳动力、人口贸易之间的一个关系,在重新剪的时候也刻意把虚构的成分加强,里面有一个带着多重身份的主人公。整个大展厅构造了一种虚构的环境,入口的小展厅就变成了一个前提,用老式幻灯片呈现的家信也是大家去了解作品的一个入口。

沙巴博物馆中的鲸鱼骨架

底特律techno乐队Drexciya的专辑

虚构了一个在人口贸易中被抛入大海的生还者建立的水下王国

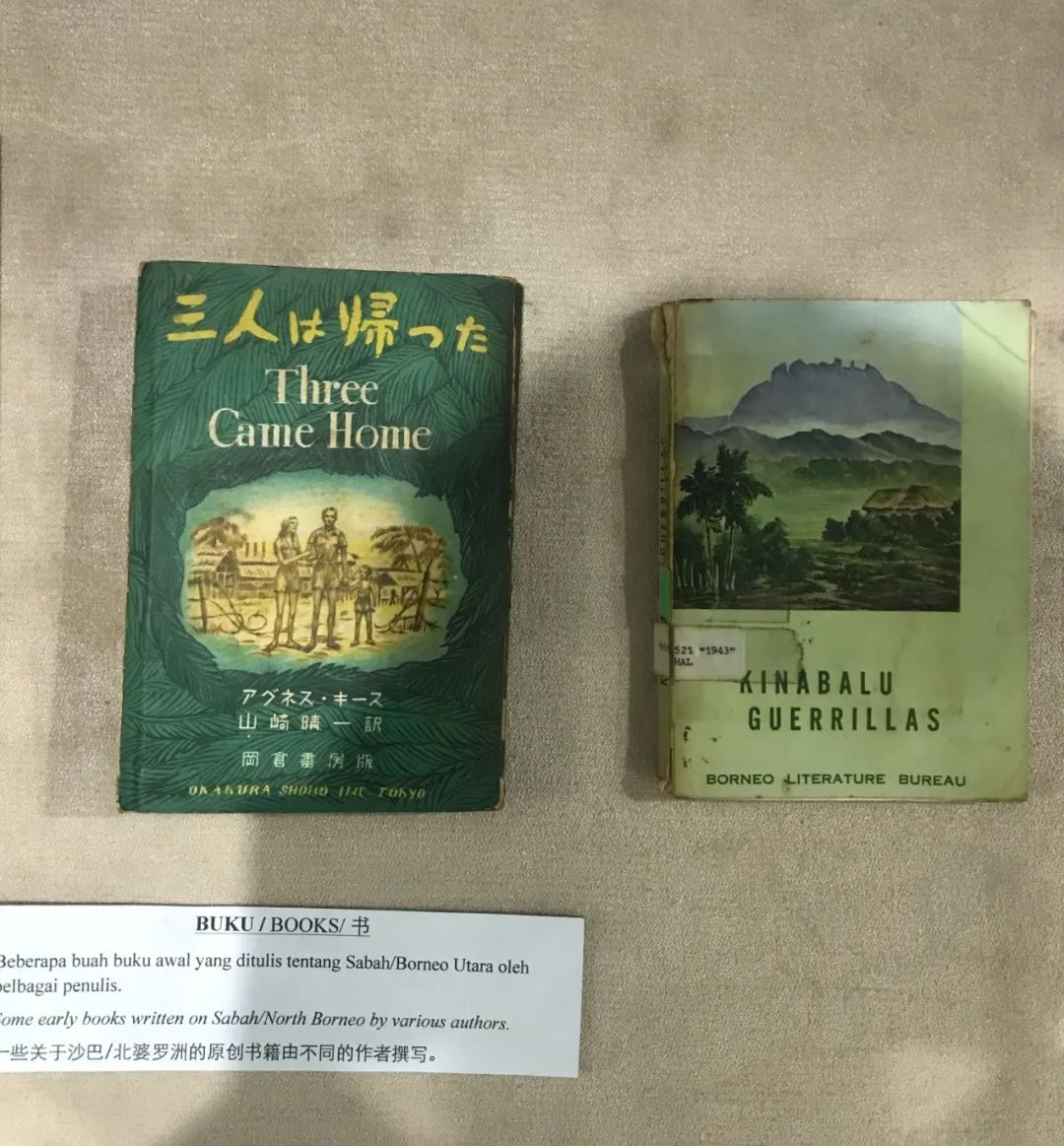

英、日殖民者撰写的有关婆罗洲的文学作品,藏于沙巴博物馆

孙文杰:这个作品是你2019年在马来西亚拍摄的对吧?

胡伟:对,我当时在东马来西亚的沙巴近海的一个岛上生活了一个多月。当时岛上在进行非常初级的基础设施建设,在海水低潮的时候船都会搁浅回不了大陆,所以小岛变成了一个闭合、循环的生态系统,完全由自然因素来影响岛屿经济。我在那里接触到一群无籍、无领土的海上游民,然后对他们这种混杂的身份展开调研,历史的背景就慢慢打开了。

胡伟在岛上给岛民做表演

胡伟邀请岛上的同伴和劳工夜晚一起步行进入密林,行走、放电影

从对这些无籍离散者信仰体系里对亡灵的迷信和超自然力敬畏的了解,我开始构想所谓的“幽灵”这个概念。通过信仰以及这个岛屿上居住者之间口耳相传的口述“档案”让我开始思考:怎么把这些了解到的事件(当年日本人在二战时上岛杀戮的历史,或者更长远的殖民背景)激活。这里的“幽灵”其实多少有点德里达的概念——当我们向未来前进一步的时候,过去仍像鬼魂一般的痕迹在慢慢积累。“幽灵”在我这里可能不是一个非常具体的鬼的形象,更像是一种因未来的迷失,历史和怀旧的回光返照而导致的压抑和抑郁状态。其实有点像某种既不存在,也不缺席,不死不活的状态。

胡伟 | 风下之乡 | 2021 | 截屏

项恺阳:我看到影片的时候,有一些剪辑镜头确实让我觉得像动物一样,比如有一个镜头扫过去,我会感觉它是看到了什么鬼怪,还是说又遇到了什么危险,我能感受到你的目的。

胡伟:当时也是在做一个尝试,在岛上的头一个星期我基本什么都没干,就一直在观察,我在想如果自己隐身在这个岛上消失是一个什么状态,就像趴在地上的一个动物,可以四处溜达,然后去看这里进行基建的劳工,然后也可以沉到水里看海底,它可以爬到山崖上去俯瞰礁石,当时就是溜达的时候突然想到了这样一个视角,它又是一种生物性的,它不像无人机这种所谓的一个从神性的视角去审视众生的感觉,它更多是可触及的,然后这个动物性和自由性又回到了所谓的男主人公里。比如片子里有一个抓上来的濒死的章鱼,就窒息地粘在地上,当时也是趴在地上就跟他有点对视的那种感觉去拍摄。

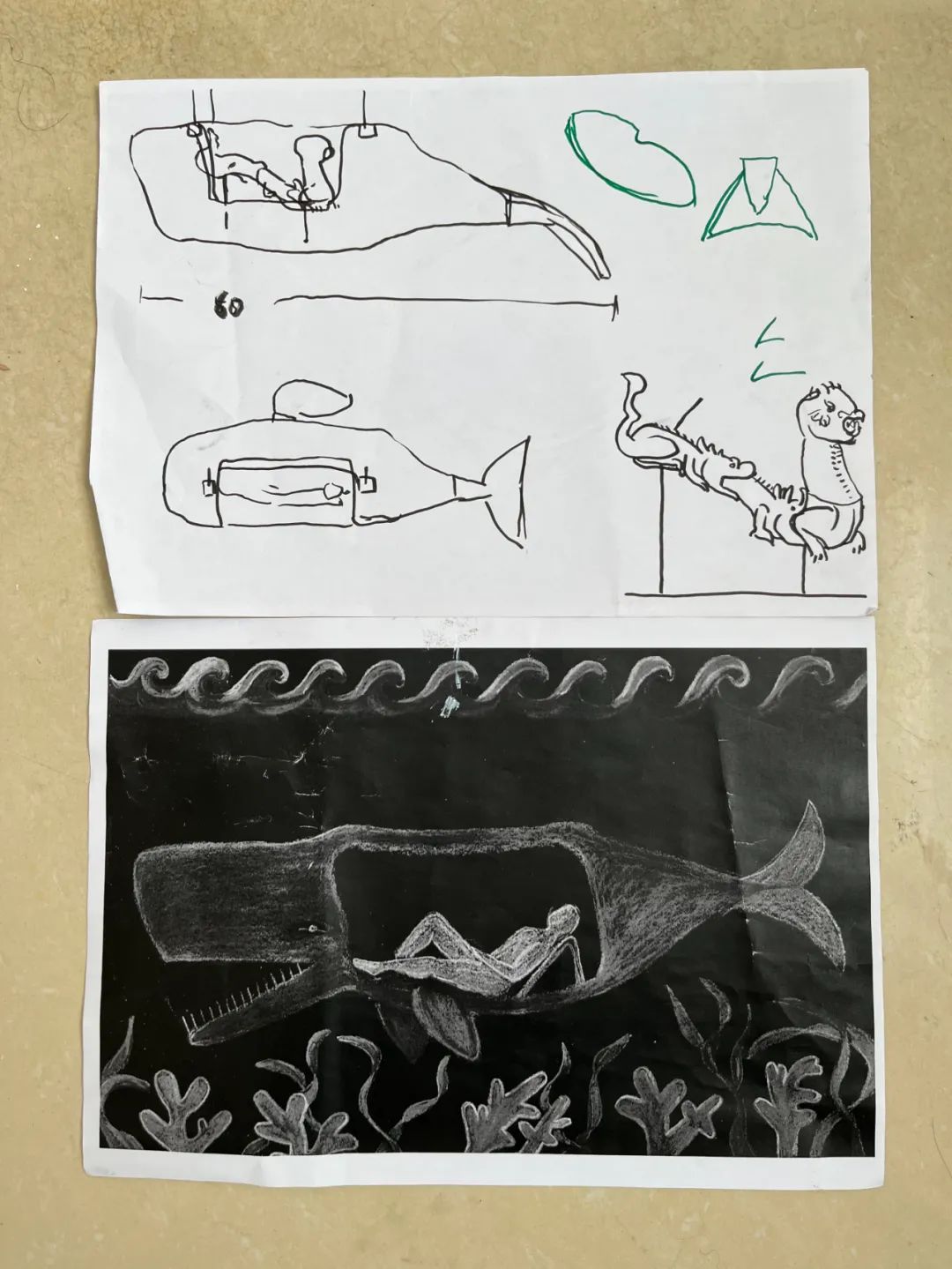

胡伟的“摩羯”装置草图

传说中的“摩羯”形象

孙文杰:在讨论方案的时候,你特别想在小展厅和大展厅之间制造一个狭窄的通道,让观众进入到一个腔体的感觉,然后进入大展厅之后,我们可以感觉到地势上会有起伏,一种挺强烈的风景的感觉。

胡伟:画廊两个展厅之间那个活动的小门一直是我比较强烈的兴趣点,念念不忘哈哈。它可以是一个河道,也可以是一个密闭的“鲸之腹”。进入大展厅之后就有点像我一件装置里面的“摩羯”的状态,“摩羯”本身是东南亚文学中虚构的一个海神兽,它可以在岸上,然后也可以深入到水底的这样一个两栖状态。

胡伟 | “X”之腹 – 双头 | 2021

黄铜、青铜、不锈钢、光敏树脂、水晶、化学热着色

22x72x30.5cm | Ed.3+1ap

孙文杰:恺阳的作品中也融入了很多空间性的思考对吗?

项恺阳:对,因为诗歌是分行的,一段一段这样的形式特别像画面里的构图,如果你一旦脱离了那个形式,你就变成一段散文、一段句子,这中间的界限你要怎么去区分,所以我当时做了一个作品,作品里我画了一个方框,上面写了“在厕所的通风口下有几双高跟鞋经过”这句话。我朋友觉得那个作品很好,因为看到那个方框文字的时候,好像真的能感受到有几个女生在厕所走过。我并没有把它给画出来,我只是用了一句话告诉你这个东西是这样的。

项恺阳 | 高跟鞋 | 2020

布上丙烯 | 120x200cm

这件作品对我来说是一个很大的转折点,包括从去年开始的词语系列,其实也有一些空间感上的传递,像之前说的“花”写多了像“死”,“知了”写多了会非常嘈杂,它其实还是有一定的物理影响,比如说“兔子”,远看特别像“鬼”,我的第一反应会觉得有点可怕,但又有的人会觉得这可爱,所以大家的反应还是不太一样。

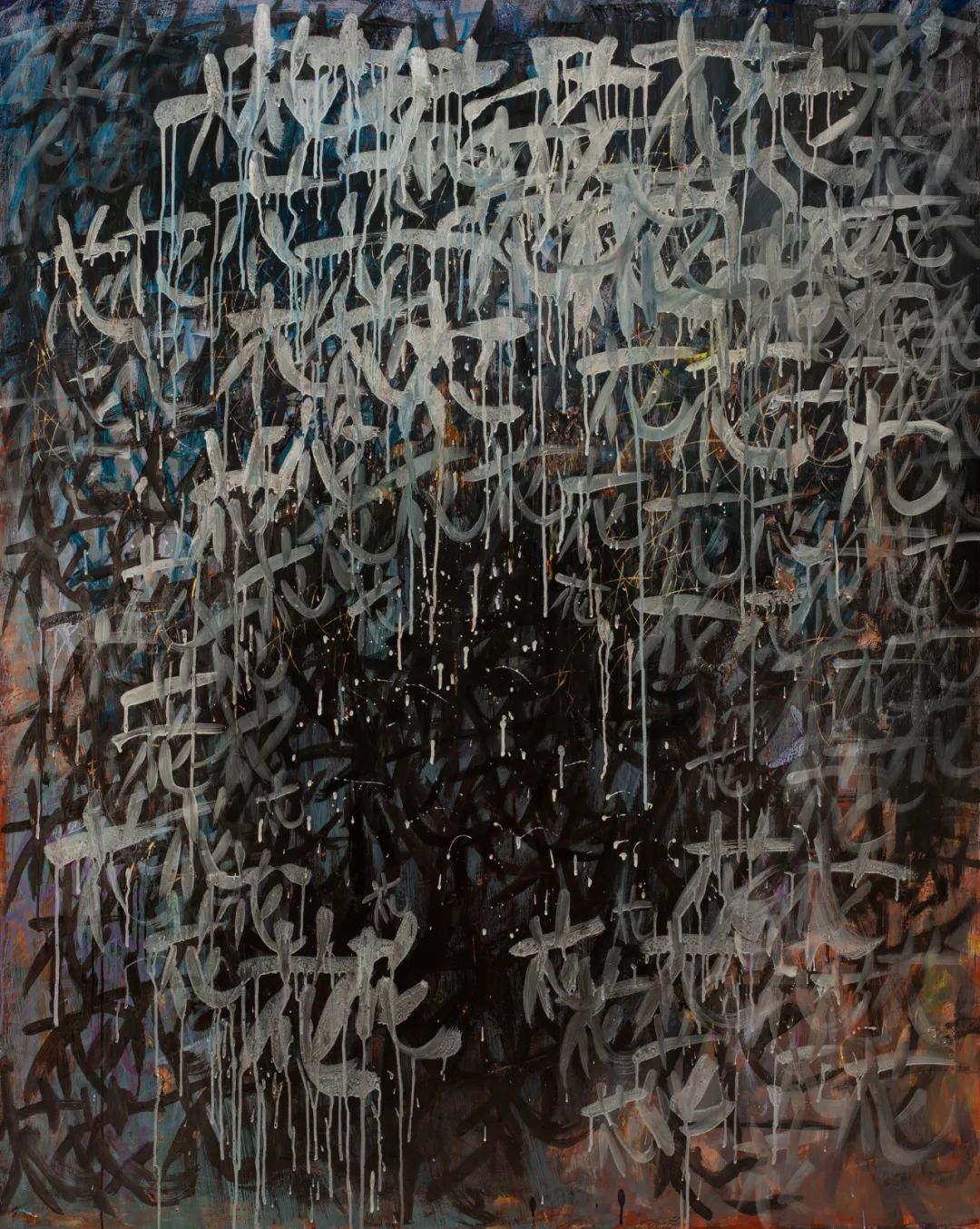

项恺阳 | “花开花落”组画 | 2021

木板上水彩 | 180x144cm | 4 pics

孙文杰:你对词语的选择有很仔细的考量吗?你之前还提过一个pH值的概念。

项恺阳:是的,对我来讲不是所有字词都可以拿来创作的,以“蜻蜓”和“蝴蝶”为例,我更倾向于“蜻蜓”,它显得更冷静、清寡,而“蝴蝶”则过于花哨、 漂亮了。在两极过于激起观者反应的字词,都不在我的考虑范围内。

项恺阳 | 蜻蜓 | 2021

木板上水彩 | 160x128cm

这个是我自己写诗歌的习惯,举个例子,比如说我要画一个“金钱”,你一下子会觉得这个东西非常pop art,基调一下子从我画的那种黑暗的变得特别流行,但是如果写一个金字旁的“钿”,对很多人来讲会觉得非常陌生,但是我们温州话里“钿”就是“钱”的意思,它对我来讲是一个非常平实稀疏的词,所以表达同一个意思的时候,一个词可能根据不同人的文化背景,它会产生完全不一样的效果,这时候我去处理它的时候,我可能通过一些颜色或者画面的紧凑感去合成,有的人可能会觉得这个词更贴近他们,有的人可能觉得颜色的处理会把他们拉得更远,其实这种效果也是我考虑要构建的。

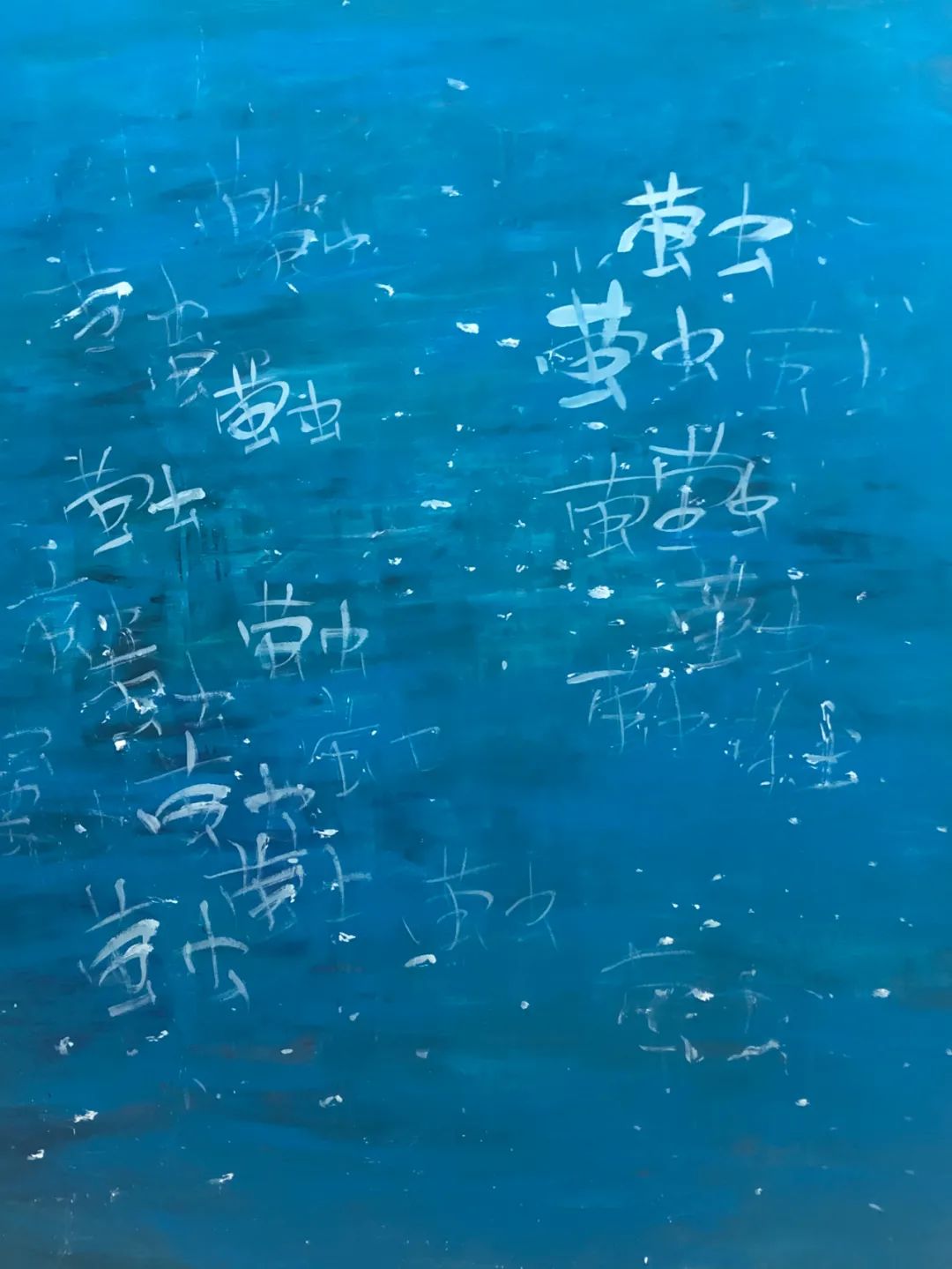

项恺阳 | 荧虫 | 2021

木板上水彩 | 100x80cm

孙文杰:你对颜色具体是怎么衡量的?

项恺阳:我一开始不会考虑选择什么颜色或者构图,但其实我最先能确定的是作品的大小,我知道我选了这个词以后要画多大,所以我会准备去订购多大的框,有的词就像刚刚说的酸碱度不同,我就会考虑给它一个限定的视觉空间的范围,就是它的尺寸。关于里边的颜色还有具体的构图,相对来讲不是特别明确的,我是通过不断的洗刷,就是一遍遍去写的过程中再去调整,在脑海里想到底给这个词制造一个怎么样的氛围,所以还是在慢慢的碰触的过程中思考出来的。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除