一

最早看到王亚彬的纸本《花石图》,是2017年的一个深秋之夜。那天晚上,在王亚彬郑州的工作室,几个人照例聊到深夜。王亚彬忽然兴起,将一张全开的厚纸钉上墙,拿出一瓶松节油,呼呼地倒入一个裹满灰糊糊颜料的油碗中,偌大的工作室立刻弥漫着一股刺鼻的松节油味儿。他右手夹着半截雪茄,手指有些神经质地抖动着,左手拿起一只半秃小板刷,一边用蘸满油的刷子将几种颜色来回搅合,一边若有所思地盯着墙上的白纸。他狠抽了一口雪茄,突然操起蘸满泥浆状油彩的小板刷,在白亮的画纸上兔起鹘落地挥舞起来——说“挥舞”,是因为他的整个身体都随手臂在有韵律地扭动,颇有些解衣磅礴的味道——不一会儿,纸上出现一些纵横交错的粗长线条:虽然只是一支小板刷,但浓稠的色浆、饱满的调色油、以及本身搅合得并不均匀的颜色,在他富于轻重、快慢变化的挥动下,线条既有率意挥洒的凌厉气势,又显露出异常丰富的视觉纹理。他左摇右晃地看了一会儿,随后将画纸从墙上取下来,平摊到地上,然后用刷子蘸更多的油,搅合更多的颜料,在纸上或快或慢地勾、勒、点、染、冲、刷……

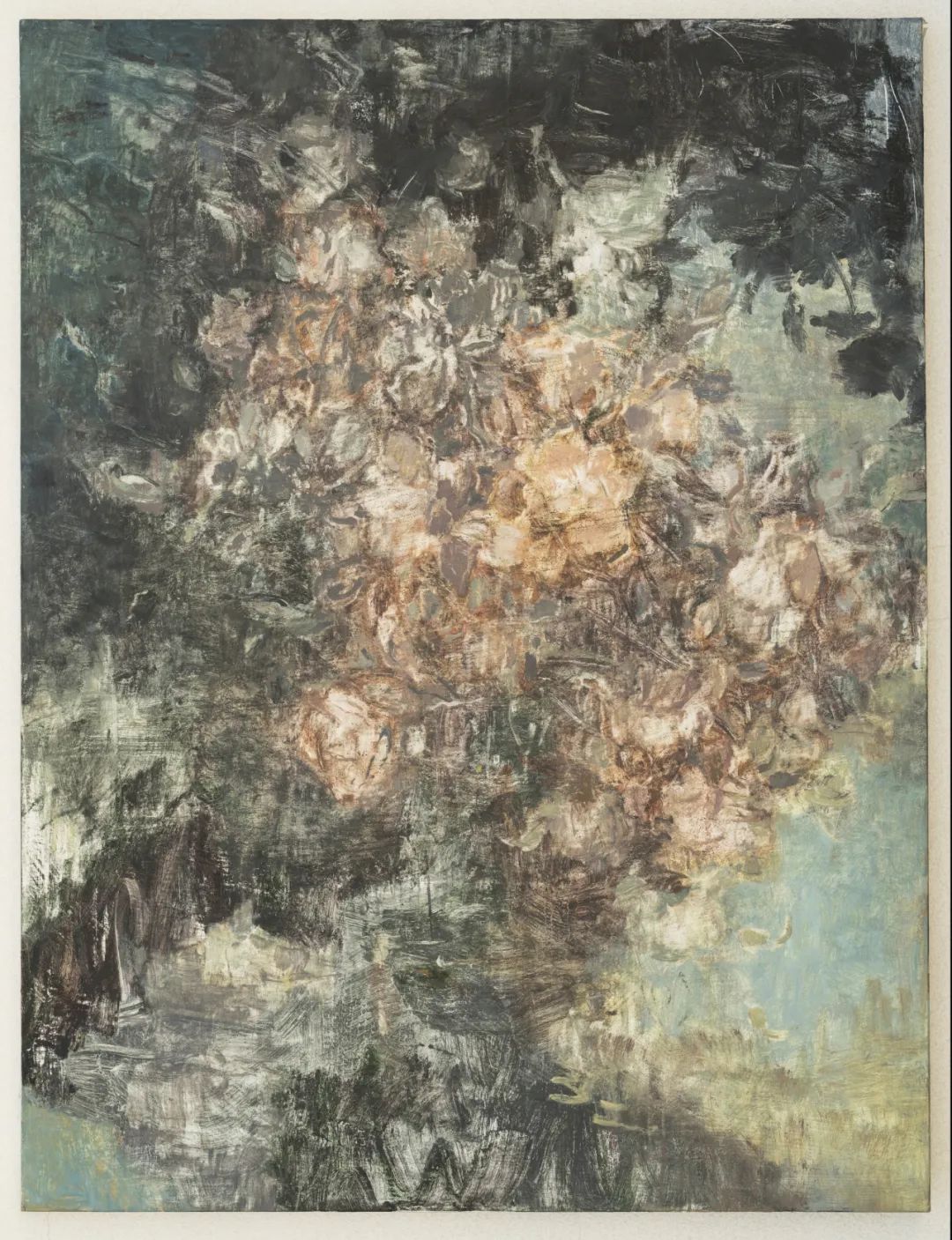

夏昼 / 布面油画 / 120x100cm / 2021

月明花满枝 / 布面油画 / 165x125cm / 2020

整个作画过程全凭经验与想象,没有任何参照物,那自由自在的样子,让我想起苏轼《文说》中的一段话:“吾文如万斛泉涌,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难;及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止……”大约过了四五十分钟,一幅有着中国传统折枝花卉般的空灵构图,以灰褐、墨黑为主色,有着放笔直取、在似与不似之间的形象以及水(油)色淋漓的视觉层次,介于抽象表现主义与传统写意花鸟之间的“花石图”渐渐成型。远看仿佛一丛丛、一簇簇倒挂于月夜石壁上的“晚花”,近看则全是呈纵横奔涌之势,“元气淋漓、真宰上诉”之态的奔放笔痕、油痕。

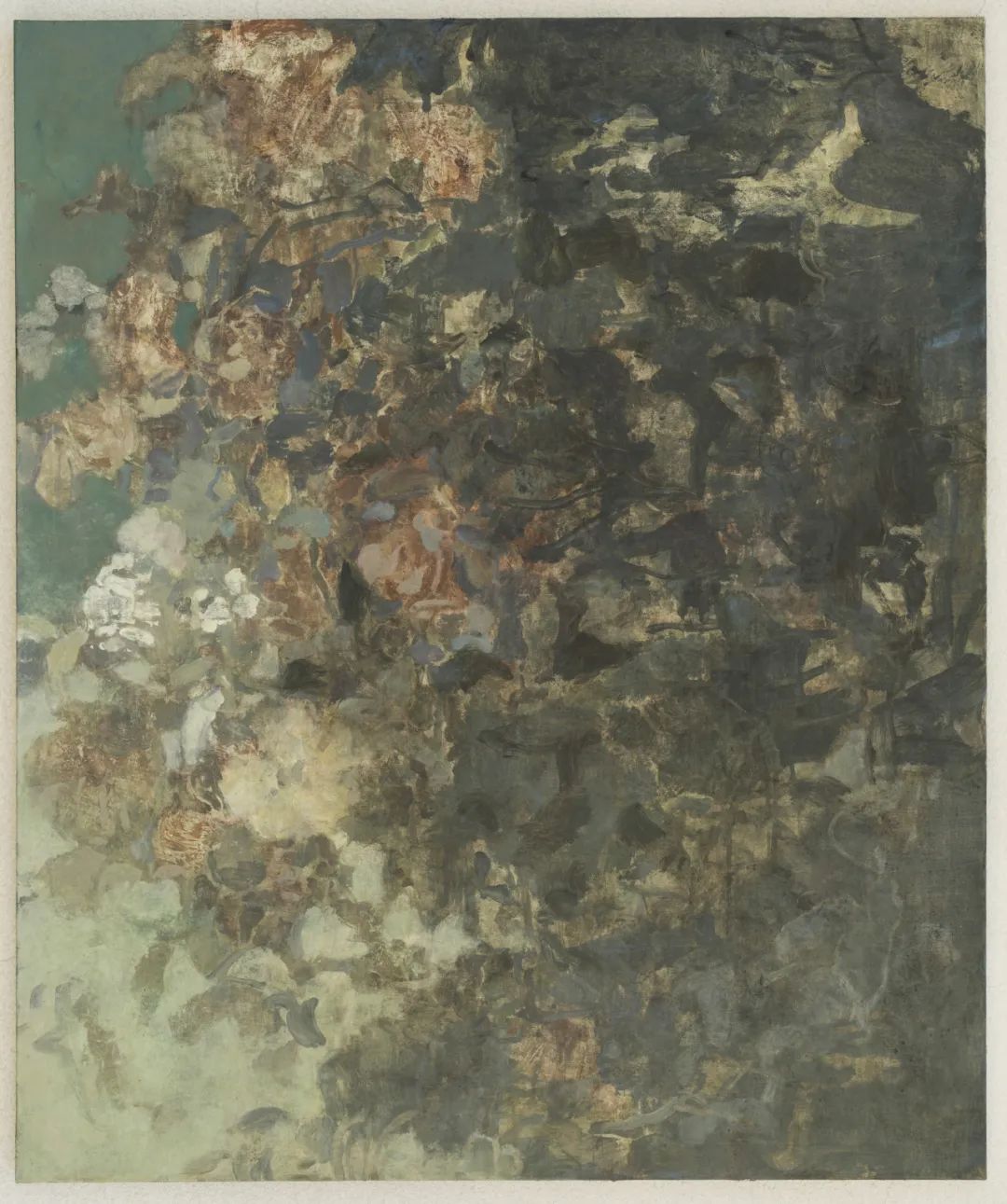

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2021

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2021

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2021

不过,王亚彬最近一两年的“花石图”又有了一些看似不那么显著,但具有某种“趋向”性质的变化:在构图方面,与此前常用的折枝花鸟画般大面积“留白”的空灵构图不同,新作品更多采用满幅或半满幅式的构图方式,这让他的“花石图”与传统花鸟画的关系变得很疏远,在更抽象、更平面的视觉结构中,虽然隐约有些李唐、王蒙、髡残等人寓千岩万壑于简练团块的山水意趣,但更近似的还是种种精心剪裁的片段化的“日常风景”;在色彩方面,依然隐含着颇为“高古”的褐色、墨色的韵味,但色彩层次显然更加丰富、微妙——此前的色彩变化多依靠水(油)色交融、渗化所产生的类似水墨渲染的效果,近期则兼用白色与不同颜色相调和所形成的颇有些维亚尔式“灰调”的色彩韵味——从中可以看到对印象派、纳比派、表现主义等西方现代色彩系统的吸收与融合;在笔法方面,虽然油还是用的很多,但减少了大面积的油色渲染和长距离运笔产生的迅疾多变的笔痕,而多用信笔涂抹的“涂鸦”笔法。整体的看,画面依然“滔滔汨汨”、“姿态横生”,但少了一些暴风骤雨般的纵横恣肆,多了几份信手拈来的散淡与从容。

二

在“花石图”之前,王亚彬的纸本作品我其实看过很多:无论是他自己拍摄的宝丽来照片、收集的各类印刷图片、或那种有些年头但算不上多特殊的小水彩画,经他一番涂抹后立即妙趣横生、情味隽永;而他纯手绘的一些小纸本,往往都能将笔性、色性以及种种不同类型纸张的独特“物性”,拿捏到既敏感动人又韵致悠长的绝妙状态。他也因此素有“魔术手”之称。记得有一次,他神秘兮兮地翻出厚厚一叠用薄膜小心包裹的小纸本,一幅一幅地展示,到得意处,他半开玩笑地说:“这可是我的秘密武器。”不过,那些精妙的纸本作品的尺幅都不大,以十六开大小为主,几幅大一些的也不超过四开;一个系列至多一、二十幅,少则四、五幅。至于“花石图”,他已经持续创作了好多年,而且一律是全开的大尺幅,也一律命名为《花石图》。可见,对王亚彬而言,这个纸本系列有很不寻常的意义。

金谷园 / 布面油画 / 90x60cm / 2020

金谷园 / 布面油画 / 90x60cm / 2020

金谷园 / 布面油画 / 90x60cm / 2020

王亚彬有一段时间经常翻阅《黄宾虹全集》,集中以《花石图》为代表的水墨花卉放笔直取的精妙笔墨、奇崛多姿的花石形态、还有“花石图”这个标题,都曾令他颇为倾心,以为由此看到了一个“不一样的黄宾虹”。妍丽多姿但却常逃不过“朝花夕拾”的“经眼花”,与“瘦、漏、透、皱”的奇石(或亘古不变的磐石),本是中国传统写意花鸟画或文人诗歌中寻常到熟视无睹的一种组合。而相对于恽寿平端庄妍丽的《花卉册》、吴昌硕笔墨程式严整的《梅石图》,黄宾虹笔下的“花石”显得有些散漫随性,但它们“墨法淋漓变幻”、“笔酣墨饱,而气韵特胜”视觉韵味,以及“对花作画将人意,画笔传神总是春”的丰富情感,却自有一种化腐朽为神奇的感染力。而这些,也正是王亚彬重识“花”“石”的一个重要起点。

王亚彬是一位既擅于“叙事”,又有极精微的视觉修养的艺术家。他的第一个个人展览“搜山”中的《刺鸟》《花船树》《天河在南》等作品,就以神秘的神话气息,浪漫的少年心性,以及既有古壁画的朴厚、沧桑,又深得水色淋漓的空灵透彻的绘画语言而备受关注。此后,经过“我的宝石王”、“幽黯国度”、“大象座”、“意外的芬芳”、“我就是风光”、“留影阁”、“游遨”、“白马道”等一系列展览,他一步步展开了自己愈益隐晦、也愈益深刻的精神世界;而另一方面,他通过“点火”系列、“十九章”、“风景手记”等小幅纸本作品,在追溯、记录那些一闪即逝的心灵火花的同时,也在积累一种不事渲染就能兼具视觉的敏感、丰富与思想情感的深刻动人的语言感觉——他的这些小幅纸本作品,往往是他随后将要创作的新的作品系列的先声。

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2020

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2020

花石图 / 纸上油彩 / 109.2×78.7cm / 2020

但“花石图”这个颇为庞大的纸本系列,却意味着一种新的“叙事”方式——一种不借助“故事”或“暗示性的故事”的更抽象的艺术表达方式。在最初的“搜山”直到后来的“游遨”、“白马道”等展览的作品中,王亚彬总是利用雪泥鸿爪般隐伏的“暗示性的故事”,草蛇灰线般引导出自己浪漫而深沉的思想情感。经过多年的艺术实践,他渐渐意识到,这些“暗示性的故事”在巧妙地表达思想情感的同时,对自己愈益复杂和深刻的内在体验而言,也未尝不是一种自缚的“言筌”。而“花石图”系列,却是不借助“故事”或“暗示性的故事”的叙事方式:黄宾虹的花卉作品让他更深刻地理解到,那些杰出的文人画家笔下的“在似与不似之间”的形象和底蕴深厚的笔墨,本身就是一种“无我而有我”的高明叙事。

正是从“把复杂的思想情感融入绘画语言”的角度,能更深刻地理解王亚彬“花石图”系列的内在嬗变:从空灵的折枝花鸟式的构图方式向满幅、半满幅式的更平面的构图形式的转化,赋予“高古”的色彩韵味以更微妙、也更日常的色彩变化;从笔渲墨染、空灵透彻的“水墨”韵致,转向既有空蒙、苍莽的气韵,又有散漫的涂鸦笔调的“表现主义”语言……他其实是在一步一步将“花石图”从中国传统话语系统这个“言筌”中解放出来,一步步发展成为能更直接、更自由地表达他日益深刻、却又日益难以言说的复杂内在体验的独特语言。

文 / 方志凌

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除