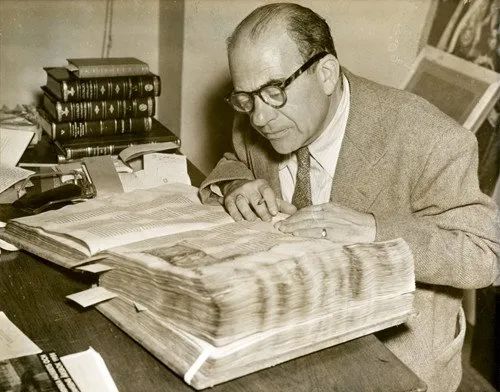

潘诺夫斯基

评潘诺夫斯基《风格三论》

和《作为象征形式的透视法》

文 | 贡布里希

译 | 雷骁阳

1933年的春天,由于其“种族”原因,欧文·潘诺夫斯基被剥夺了在汉堡大学艺术史教授一职,从此,“逐入天堂”也成了他的招牌语。他曾在德国和美国度过了一段美好的时光。不久后,他就被委任为普林斯顿高等研究院的艺术史教授,并因为他是一位比阿尔伯特·爱因斯坦更优秀的“非雅利安人”而闻名。

这正是潘诺夫斯基的魅力所在,他从来没有因为自己的特殊地位而觉得理所当然。他对德国教授一贯的傲慢作风并不了解。他曾告诉过我:“有些人虚荣,有些人自负。”“我也许虚荣,但我不自负。”我常常很幸运地感受到他的这种真诚,在我的印象中,他认为自己是运气好,因此他感到有双重义务帮助年轻的小辈。

潘诺夫斯基的名字在公众心目中与《图像学研究》有着千丝万缕的联系。他在新柏拉图哲学的光环下,巧妙地诠释了文艺复兴时代的杰作,激发了整整一代人的想象力,人们试图模仿他,但并不能讨好他。但对于潘诺夫斯基而言,图像学仅仅是他吸取德国艺术史的一种方式,这种方式深深植根于德国思想史,但在美国学术界上来说是比较新的。这一传统的独特之处在于,它声称掌握着艺术风格历史视角的关键,是不断变换的“世界观”或者Weltanschauugnen的一种表达或表现。这种方法最终可以追溯到格奥尔格·弗里德里希·黑格尔的浪漫主义哲学,认为人类的历史进程就像一只轮子上的发条,它不断激活着人类的精神世界,这种精神以精确而坚定的方式推动着艺术,在科学、法律和宗教方面,都是如此¹。按照这样的理解,艺术史学家的终极使命就是要证实艺术风格是否依赖于这种发展的逻辑,正如天文学家要用牛顿的物理学理论解释行星的位置一样。

因此,从事这一论证的艺术史学家,必须熟悉其他大多数的历史学科,以便在哲学、诗歌和过去的一切事物中找到类似的东西。潘诺夫斯基就是这样的人。他喜欢把个体艺术同其他领域的风格发展联系起来,虽然他曾用一句刻薄挖苦的话说我们一定要“当心巨蟒”,但他却坚定地认为,我们总能发现两者的关系—实际上,正如我在其他方面描述的那样,他是怎样在他的时代里,突出了他那一时代的统一性,我曾经胆小而勇敢地提出了质疑。

毫无疑问,这位伟大的学者在黑格尔主义方面的成就远远不止于此。正如他有关丢勒的书一样,它将会,甚至应该在知识的浪潮中幸存。即使这样,也不可否认的是,很多狂热的潘诺夫斯基迷正忙于解读他的经典作品。潘诺夫斯基的研究范围不仅仅局限于“图像学”,他忠实的弟子、普林斯顿大学的接班人艾尔·拉文教授,目前正准备发表,或重新出版他的三个短篇评论文章,《风格三论》:一篇关于巴洛克的演讲,一篇关于电影,以及一篇是 《劳斯莱斯散热器的观念先例》。

我们担心这种努力和虔诚的行为很有可能达不到它的目标。诚然,《电影中的风格和媒介》是一篇很有价值的文章,因为它具有独到的见地,而且这位伟大的学者以其特有的热情表达了他对一种艺术形式的热情,在他的有生之年,他亲眼目睹了这种艺术形式从一种低级、令人不屑于顾的消遣方式发展为一系列的杰作。虽然这篇文章没有太多的预测,但是与瓦尔特·本雅明的名著《机械复制时代的艺术作品》(主要是赞美俄罗斯电影的功绩)相比,它的内容要丰富和全面得多,而且潘诺夫斯基的讲话中还包含着许多亮点以及人性的温度。因此,在描述这部电影的协作性时,他讲道:“最接近现代的中世纪大教堂”:

这种的对比看起来像是一种亵渎,不仅仅是因为按照比例来说,好的影片没有好的教堂多,更重要的是,电影是商业性的。但是,若以商业艺术为目标,其目标并非满足制作人的创作性,而去满足赞助人或者买家的需求,则应认识到非商业性的艺术是一种特例,并非惯例,这是一种相当新的、并非总是好的例外。尽管商业艺术随时可能沦为娼妓,但是,非商业艺术却永远有沦为老处女的风险,这也是事实。

哎,关于巴洛克的演讲永远是徒劳的,而这里所刊登的是一篇与潘诺夫斯基刚到美国时的排版稿。肯尼斯·克拉克在他的自传中,直截了当地描述了这位公开演讲家无法避免的种种问题 (他已经是一位公认的大师)。他也承认自己过于简单,为了取得好的效果,“偷工减料”。由于潘诺夫斯基的演讲牵涉到一场持续了将近一个世纪的意大利艺术运动,因此,他难以回避这个问题,因为他的演说中还包括了先前的“风格主义”阶段。他除了有选择性地进行介绍外,还能做什么呢?即便如此,人们还是惊讶地发现潘诺夫斯基批评海因里希·沃夫林在《艺术史的基本原理》中对巴洛克的论述,因为他“没有提及1520年拉斐尔死后一直持续到17世纪的所有艺术作品”,甚至不承认沃夫林在其早期(1888年)的开创性著作《文艺复兴与巴洛克》(诚然主要涉及建筑)中对这个时期的全情投入。

潘诺夫斯基在演讲中首先提到了“风格主义”(以前总是被人耻笑),他认为风格主义为是对二十世纪表现主义的预言。他一直在兜圈子,但从来没有对他的观众说过,在16世纪,许多意大利艺术家不愿意接受这样的分类,比如保罗·维罗内塞,甚至是提香。“巴洛克”一词,不够精确,但可以说得更加全面,但若用一种科学家所谓的“反例”来反驳潘诺夫斯基笼统的概括,有几个例子就足以说明这纯粹是黑格尔式的产物:

巴洛克的立场是建立在两股对立的力量基础上的,但这些冲突却融合为一种主观的、自由的、甚至是愉悦的感受:在经历了风格主义时代的挣扎和紧张之后,全盛文艺复兴的乐园又恢复了,虽然仍然被一种深层的二元意识所困扰(正面地)。

正如黑格尔指出,两极辩证法遵循一种预定的程序,因为可以“很轻易地预见到”文艺复兴时期的和解(介于异教的美和基督教的精神性之间)是“无法持久”。他在别的地方对巴洛克作了如下的描写:

情感与反思、欲望与痛苦、虔诚与放纵之间的种种冲突和二元论的体验,促使了一种觉醒,从而赋予了欧洲人一种新的意识。

遗憾的是,这种诊断两种相互冲突的风格或不断发展的精神阶段的主张,使潘诺夫斯基认为,这个理论的缺点彻底地暴露出来了。他把佐丹奴·布鲁诺(Giordano Bruno)在火刑架上被处死视为“一个明显的风格主义事件”,而乌本八世释放康帕内拉则是“一个巴洛克式的事件”。但是,我们主要从弗朗西丝·叶芝那里了解到,佐丹奴·布鲁诺的不幸遭遇并不像是一个“科学家”(如潘诺夫斯基所写),而是作为一个自封的先知,而乌本八世之所以把康帕内拉释放出来,是因为(如D. P. 沃克认为)需要康帕内拉的魔法仪式来抵御危险的占星术。然而,抛开这些矛盾不谈,我们必须要问,那就是,将那些在历史舞台上的表演者,仅仅当作“没有个体权利”的木偶,这样的做法,是完全可以接受的吗?

潘诺夫斯基在其自传《美国艺术史学三十年》一书中,对英语表示了敬意:

很遗憾,德语能把一个看似无关紧要的想法从那层深色的绒布后面高深地传法出来……但是,在讲或者写英语时,即使是艺术史学家,也必须或多或少知道他想要表达的意思,这种强制力对我们所有人都是非常有益的。”

读者有权认为,这些讲座中的开篇部分 “什么是巴洛克?”,是在潘诺夫斯基充分吸收了这一宝贵的经验之前写下的。与此形成鲜明对比的是,作者在其 《劳斯莱斯散热器的观念先例》(1963年)一文中采用了简练的语言,这也是其讲座和出版物的特色所在。然而,万变不离其宗,思想的模式仍然是一样的。所述散热器是由一座经典的“庙宇正面”构成的,上面有一个身着风衣、向前倾斜的女子。我们可能会想到,雕塑家还记得奥林匹亚多立克基座上的潘约尼奥斯的耐克(Nike of Paionios)在此起彼伏的褶皱中降临,而潘诺夫斯基则是在英国人的民族精神中发现了“思想的先驱”。人们在惊讶的同时也表示遗憾,因为潘诺夫斯基并未从德国传统的种族主义中解脱出来。他声称在英国艺术史上一直存在着 “被称为‘疯狂的凯尔特幻想’和‘北欧民族深厚的感情和良好的认识’的持续互动。”据此(也符合黑格尔的辩证法),潘诺夫斯基将英国哥特式建筑的三项重大革新归结为这两个截然不同的原则:

第一代表着非理性的胜利;第二是理性的胜利,第三个是两者的胜利(盛饰和垂直风格分别是第一和第二,扇形拱顶是第三)。

虽然上面提到的那些特征,至少在中世纪的英国建筑上都是随处可见的,但我们仍然会对潘诺夫斯基所说的英国手稿的诙谐持怀疑态度。然而,在我们得知 《劳斯莱斯散热器的观念先例》之前,我们已经进入了讨论阶段。事实上,这篇曲折的文章一开始就用了另一种“悖论”,那就是英国园林的不规则布局与其周围的帕拉迪奥式乡村宅第的严谨规范形成了鲜明的对比。

很遗憾,出人意料的是,“巨蟒”没有做好功课。无论如何,编辑也许会把有关这个问题的开拓性论文引到A.O.洛夫乔伊关于《浪漫主义的中国起源》的一文中,该文章比潘诺夫斯基的著作早三年出版,1933年首次以德文发表,并于1960年重印在《观念史论文集》上。在威廉·坦普尔爵士的一篇《论伊壁鸠鲁的花园》中,洛夫乔伊把英国园林的发展紧紧地联系在一起,这本书大约创作于1685年,1697年出版,在这里,潘诺夫斯基可以清楚地找到他所关注的对比的明确描述:

在我们当中,建筑和栽植的美感,主要体现在于某种特定的比例、对称或一致上……中国人瞧不起这种栽植方式……他们把最大的想象力运用到了设计图案上,那些图案的美应当是宏伟的,引人瞩目的,是没有任何普遍或容易观察到的规律或排列的……他们有一个特殊的词语来表述……他们说萨拉瓦日(sharawadgi)是好的,或者是令人钦佩的。

那么,散热器的观念形态是来自中国,而非英国吗?可以肯定的是,中国和日本建筑的对称程度上并不逊色于帕拉迪奥的宅第,但更值得记住的是,是文艺复兴时期的建筑师塞巴斯蒂亚诺·塞利奥(Sebastiano Serlio),将质朴的砖石结构(“自然的杰作”)和古典的秩序(“人手的杰作”)加以区分,这一区别在意大利石窟和对异形的崇拜中得以延续。

这些实例表明,艺术家在没有基因提示的情况下,往往会采用一种错觉,即有序和无序、严厉和俏皮相互促进。此外,英国艺术领域中最有影响力的作家约翰·罗斯金(John Ruskin),对传统建筑的规则性深感痛觉,视其为匠人奴隶的征兆,并对草莓叶子的规则性感到骄傲。毫无疑问,一个老练的黑格尔主义者也许会很乐意在这种进一步的“矛盾”中找到辩证法的线索,但即便如此,与劳斯莱斯散热器的关系也是相当薄弱的。要不是因为学生们觉得这是一件很严肃的事情,我们也不会愿意去研究潘诺夫斯基的这个奇思妙想。

潘诺夫斯基的三部轻量的著作与其德国时期最丰富、难度最大的一项研究《作为象征形式的透视法》一起以英文问世,也许只是一个巧合。有意思的是,在这本书之前,Zone Books在同一系列中出版了一部关于受虐狂的书籍,我发现每次提到这个“视角”的时候,我的同事们都会目瞪口呆。潘诺夫斯基的作品常常是此般争论的发端。事实上,这篇文章的标题要比其论述更为著名,因为这个标题似乎可以给读者提供了一个令人信服的理由,那就是可怕的透视构造理论只不过是基于一个随意的习惯。潘诺夫斯基的确赞同这种看法,就是说我们所处的世界是扭曲的,如同我们置身于一个球体内部,而这个球体的投影与地图上的地形图相比,并没有那么准确。也许有人会反驳这种观点,说它混淆了视网膜上的刺激模式和经验之间的联系,但是潘诺夫斯基的论点不管怎样都是有意义的。严格来说,他的哲学的转变,排除了任何超越历史变迁的永恒真理的主张。

只需引用印在封底的精彩摘要,就足以使读者感到似曾相识:

在潘诺夫斯基的笔下,透视成为西方“形式意志”的核心内容,它以一种模式呈现出来,这种模式将特定文化下的社会、认知、心理,尤其是技术实践结合在一起,从而形成的一种和谐且密切协调的整体。他向我们展示了每个历史文化或时代的感知模式是多么地独一无二,以及它们又是如何产生出不同但又同样完整的世界图像。

潘诺夫斯基用他一贯的智慧和博学来证明,在古代,没有空间这个概念来让艺术家创作出一点透视。译者克里斯托弗 S·伍德(Christopher S. Wood)在其《作为象征形式的透视法》的博学而广泛的介绍中,对潘诺夫斯基所说的“意识形态的观念先例”进行了回溯,尤其是阿洛伊斯·里格尔(Alois Riegl)关于绘画表现的历史决定论的阐释;但是,从某种意义上来讲,读者也许可以避免这样的苦练,因为潘诺夫斯基所依赖的语言论证也已经被证实是不正确的。

在理查德·托宾(Richard Tobin)的一篇名为《古代透视和欧几里得光学》(严格意义上指受虐者)的论文中,也证明了潘诺夫斯基在得出关于古代空间概念的结论时,对欧几里得的文本作出了错误的解释。⁹早在很久以前,德西奥·吉奥塞菲(Decio Gioseffi)就对潘诺夫斯基的《维特鲁威 》中一段明显含糊不清的章节发表过同样的批评。

潘诺夫斯基对自己最引以为豪的一个观点所受到的抨击,表现出了谦虚和优雅。毕竟,他的根本信仰是,随着时间的推移,过去的思考模式必然会让位于新的思考方式。但这丝毫没有妨碍他对我1960年出版的《艺术与错觉》一书的回应,当时我在书中写道,吉奥塞菲的论点是无法“轻易地被忽略的”:

我毫不怀疑,您的著作对后代的影响,正如里格尔的书对我和我同时代人的影响一样。不幸的是,我年纪大了,已经很适应这种发展: 我倒希望像柯勒乔的《盖尼米德》中那只仰望天空的狗,它的主人老鹰是在高处降生的,不久就会从天空中飞走。不过,就像这只狗一样,我隐约意识到一件极其重要的事情正在发生。[1960年3月1日]

写出这样一篇文章的人会不会觉得惊讶,因为他的同学和同事都把他当成了偶像呢?无论他是否是黑格尔主义者,他都理应在天国占有一席之地。

作者

恩斯特·贡布里希(Ernst H. Gombrich,1909—2001),生于奥地利维也纳,英国著名艺术史家、人文主义者,一位百科全书式的人物,被誉为“英国乃至世界上最著名的艺术史家”和“20世纪最具影响力的学者和思想家之一”。在二战期间,他曾为英国广播公司工作,专门负责监听德语广播;战后在伦敦大学瓦尔堡研究所工作,后来一直担任该校教授。

译者

雷骁阳,美国劳伦斯大学艺术史学士,意大利佛罗伦萨大学艺术史硕士,目前从事策展、翻译等工作。

©文章版权归属影艺家以及原创作者,如有侵权请后台联系删除