从左至右依次为:黄含康, 王凯梅, 任越

入舆问津——焯雄个展

ZHUO XIONG: AT FIRST IT WAS EXTREMELY NARROW

艺术家:焯雄

策展人:任越

展期:2023.04.22 – 06.25

上海狮語画廊|上海徐汇区武康路376号武康庭内

对谈主题:技艺中的时间图腾

主持人:任越 (策展人)

对谈嘉宾:

焯雄 (艺术家)

黄含康 (艺术家)

王凯梅 (策展人、评论人、藏家)

对谈时间:2023.04.22 15:00-16:00

对谈回顾 Talk Review

对谈现场 Event View

任越:各位观众大家好,我们很高兴今天能够在焯雄个展《入舆问津》的开幕邀请到王凯梅老师和黄含康老师,与我们在纽约的艺术家焯雄进行对谈。

焯雄老师现在是工作在纽约,今天在展览上和我们远程连线。作为创作者,他的取材总是带有一些转译的痕迹,曾经贴近我们日常生活的这些元素,逐渐在仪式和记忆当中变成图腾和一种供人怀念、想象和思索的对象,通过个人感情和思考,最终落到画布或者材料上面。焯雄的作品保留了艺术家人生当中一小段的时间,进而成为一种时间的标记物,也被他称为绘画“技艺”中的时间图腾。

焯雄和黄含康两位艺术家都有在海外留学和工作生活的经历,今天首先想请你们分享一下,早年的生活经历、在世界各地辗转的文化经验,是怎样体现在你们的创作中的?你们觉得这些变化对各自的职业生涯、研究方向,包括工作风格而言,是否有很明显的影响?或者,是什么能够让这些不同的生活经验在形成艺术语言后相互对话呢?

焯雄 Zhuo Xiong

大闹天宫 Havoc in Heaven, 2022

混合媒介 Mixed Media

200 x 105cm

【故乡、童年记忆对创作的影响】

焯雄:其实创作在从英国毕业到现在肯定是有变化的。早些时候的创作还是以认知我自己为主,围绕从故乡记忆创作的。到目前为止的创作关于认知外部环境更多一些,我觉得这是两个阶段最大的不同。

黄含康:我有一个很大的变化。因为中国文化的混杂,我们其实很难辨别日常经验里面哪些是中国,哪些是外国的文化元素。但当我去了巴黎,就发现欧洲有一个很清晰的文化脉络。对文化变迁的过程的了解会投射向自己:我是应该怎么往后面走、我的文化在创作中怎样跟我之前的中国脉络以及西方经验去共同组成一种关联或者是一种冲突。这个过程中会出现一些对艺术家非常有用的东西。

焯雄 Zhuo Xiong

抉择 Choice, 2019

混合媒介 Mixed Media

75 x 60cm

王凯梅:我可以分享一位诺贝尔得主的故事。瑞典诗人托马斯·特朗斯特罗姆写过一个关于他自己童年的故事,有一句话很打动我。他说,在80岁的时候去回看童年,人生就像是在天空闪过的彗星。彗星拖着一条非常宽的尾巴越来越走向远处,当它开始渐渐失去它的光亮的时候,你会看到彗星在尾巴上最闪亮的那个东西就叫童年记忆。所以对于诺贝尔得奖得主,或是我们的文学家、艺术家、诗人、电影导演,都是不停地在追随和重返自己的童年。但是如何把这种个人经验升华为一种我们人类的共同知识,这是一个艺术家是平庸或伟大,是日记的记录者还是历史时代的刻画者的区别吧。如何把自己的个人资源上升为一种人类共同的记忆,这也是对年轻艺术家的一个很大的挑战。在我们回顾往事的时候,很多旧事在当年是一个痛苦的回忆,却会被放上一层玫瑰色,就像我们今天所处的武康庭。大家迷恋这个美轮美奂的前法租界,而忘却了他真正含有的背景。在日据时期,也是国民党混乱时期,共产党接手上海以后,在改革开放的改变当中,整个近100年的历史肯定不是今天这种粉红的记忆,而是充满了无数个人叙事的历史。但是我们把它化作成了一种想象。

焯雄 Zhuo Xiong

夜色温柔 Tender is the Night, 2022

混合媒介 Mixed Media

75 x 60cm

任越:焯雄在处理自身的经历和消化一些外部信息时,形成了比较写意的风格。就像大家能看到的画面,也都是采取了一些抽象的转译之后,才形成我们现在看到的这个样子。这就造成了他的作品会同时存在着回忆、印象和想象。也是为什么我们可以在欣赏一件作品时,心里同时浮现出一种混杂着往昔印象和未来想象的事物,正像焯雄画中这种“时间的切片”一样。但是黄含康老师的作品给我的感觉是,它并不存在明确的时间标记,因为它在符号选取或者说材料意向的选取上面,就像是一个异世界。他从人与科技、技术本身互动关系的历史和未来走向中探索并展开创作。我觉得你们在创作作品的时候,很自然地形成了对时空关系不同的处理方法。你们会关注自身作品的时间性吗?在这些年的创作脉络中,自己的时空观有没有新的调整或者发现?

焯雄 Zhuo Xiong

愿无违 Not Against My Will, 2022

混合媒介 Mixed Media

75 x 60cm

【作品的时间性】

黄含康:我之前在巴黎待了10年,但我童年的记忆是在苏州。我小时候的“世界经验”来自于家里人带来的历代器物,我就看着这些东西长大。但我觉得中国古代的部分不是被我主动接触的,比如今天如果不是跑到武康庭来看展,而是这个展览被运到家里了,就会产生一种逆反心理。然而这个逆反是促使我去国外的一个很大的动机,因为我觉得再天天看这些东西可能会变“腐朽”了。当我到了巴黎以后经常看一些前卫的东西。但随着时间的推移,再看现代主义和古典以及中国古代部分的东西,就重新打开了我的童年的记忆。我个人创作目前的时间线索其实是非常长久。当我回看之前的创作时,我是无意识地在进入这条线索,因为这是一个巨大的人类知识库。

我这些年一直在关注世界范畴的古代文明,像中国的青铜器跟中国夏商周三代的玉器,包括南美以及埃及古代文明的部分。其实他们都是在筑建一个概念。可以打个比方,在夏商周时期,它们是一个祭祀宇宙的模型。它的门户、墓葬的位置,以及它的仪式、制造出来的这些物件,我们现在都可以称之为观念艺术。它以宇宙模型来影射个人的宗族信仰,而其实每个文明的总体观念,都是用自己的眼睛看到的范畴去理解世界而形成的。我要把过去、今天跟未来连在一起。所以我的个人创作就像在一个巨大的海洋中遨游。

王凯梅:说到时间,想到我前两天刚刚去到光州双年展。从我自身对时间的一个理解来说,2018年是一个乐观的时期。那时候朝鲜与韩国南北互访,签下了取消核武器的协议,两位领导人在一起度过了兄弟般的8个小时。那年的双年展的名字叫做“想象的边界”。刚才讲到历史,其实2018年到现在,5年的时间本来很短,婴儿只是刚刚长大,处在懵懵懂懂、还在学语言的时候,但是世界就已经发生了如此巨大的震动。而历史的几千年是一种更为久远的时间跨度,记忆又是一个完全另外的形式。

焯雄 Zhuo Xiong

奥威尔 1 Orwell 1, 2022

混合媒介 Mixed Media

91 x 142cm

任越:大家现在看到的这幅焯雄的《看得见风景的房间》创作于去年。这幅作品中的抽象表达其实是他压抑了很多感情的结果,大家可以看到面前的画作呈现了非常明快的浅蓝、橙色和明黄。但这幅画的创作原委其实是他的一位当时处在隔离方舱当中的朋友,透过方舱的窗户给他拍了一张照片,所以大家也能从这个画面上看到有很多小叉,代表着当时被封控的一种状态。这也是他第一次通过数字图像去创作,因为以前都是从记忆或者印象当中提取出来的一些素材来创作,这个是通过写实的照片再进行艺术处理的转变。我觉得有时候,从不同的地方提取创作灵感再把它放到作品当中的时候,很多你看到或者你想到的东西已经发生了一些变化,这也是时间对印象的扭曲和对作品的一种“纹饰”。

焯雄 Zhuo Xiong

看得见风景的房间 A Room With a view, 2022

布面丙烯、油彩 Oil and Acrylic on Canvas

142 x 222cm

【绘画的创作年代背景和形态】

王凯梅:焯雄之前是在广州美院,广州美院在中国美院的系统当中比较传统,主要是国画、山水画之类的。然后又去了英国受到西方美术史的影响,以及到今天他主动选择去了纽约。他描述这种状态的时候,让我想到50年代,就是艺术家能聚在一起、跑到纽约去,大家可能白天创作,晚上喝酒。我觉得在今天应该很少有这样的情况了,现在的艺术家们都早早有了自己系统性的职业规划。

任越:凯梅老师讲到大家在五六十年代有一种凝聚力非常强的社群感和创作方式。我觉得现在的年轻艺术家脱离了学校的环境后其实是比较难建立自己的“共同体”的,所以在创作对象的选择上往往迥异,也更多地偏向了自身的情绪、情感和记忆。这在年轻的创作群体中并不少见。焯雄站在个人立场上构建作品的语境,其实都提取于对社会底层群体的观察和对一些社会事件的理解,可以说他是在面向群体而创作、或者说希望作品能够达到某种公共性的。他的创作动机也是去为一些自己认为不该被遗忘的事件留下“见证”,但是他选择把它转译成为抽象的视觉语言之后,这种很广阔的问题意识又是极难解读的。某种程度上,这也是这次展览的英文标题“At First it was Extremely Narrow”的来源。他从个人角度出发去解读很广袤的问题,希望导向的是一种最终开阔的境地,但是有些时候这种社群性,或者说这种公开程度是很难实现的。这在广义上来说也是所有创作者都要面对的悖论吧。

对谈现场 Event View

黄含康:我之前看过一些关于前画廊时代跟后画廊时代的艺术家状态的资料。我们现在是处在画廊业非常丰富和成熟状态下的艺术家,但是50年代之前的创作者,跟现在拥有完整的运行体制之后的艺术家的状态是截然不同的。比如在三四十年代的时候曼雷那一批在欧洲的艺术家,二战发生的时候大家想的第一件事情就是跑,然后跑到纽约非常开心去喝酒。现在的艺术家都会关心政治跟时事,但我发现以前艺术家的似乎完全不关心政策,杜尚就说政治都是愚蠢的事情,他们关心的事情跟现在的艺术家不一样。这些创作者到达纽约的状态就是自己做东西,有点像木匠做了一把椅子放在家里一样,作品很多都是自发的。其实他不知道这个东西是需要有展览的,最多只是一个沙龙的形式,临时的一小群人来组织一个内部展示跟个人交流。所以在早期现代主义的作品里面能看到很多神秘的个人性,因为它是一个不对公众开放的内部圈层。但在二战结束、西方画廊建立了以后,艺术家的状态变成一个公共状态,艺术家内心都会衡量自己的作品能到什么级别的画廊,能不能到达美术馆。这时候艺术家作品的创作体量就变大了。战前的巨幅作品很少,因为它就是一个家庭物件。曼雷跟杜尚的大部分装置或者最前卫的概念作品都是小件,但很多艺术品现在变成巨大尺寸的,从公共艺术的到现在的沉浸式艺术。所以我觉得这是一个本世纪艺术家状态最大的变化。

焯雄 Zhuo Xiong

暗影 Shadow, 2020

混合媒介 Mixed Media

105 x 150cm

王凯梅:刚才说到艺术家聚群这件事情,比如说在二战之后,大批的欧洲艺术家移到美国,艺术的中心也因此从巴黎转到了纽约。这就是艺术史上很重要的一个里程碑,所以我们才会看到抽象表现主义、极简主义等等这些艺术进入美术馆。但是中国是一个很精英化的制度,比如说当代艺术所处的这个位置,本来就是属于他们的特点,是精英之精英,那么可能只有在北上广这些城市当中,大家有一种自娱自乐的狂欢。而只要走到稍微基层一点的地方,比如我之前去的内蒙古包头,那里有非常大的美术馆和博物馆,从外形看也是相当壮观的当代建筑,但进去以后我对于艺术的感知又回到了小时候上学的状态,当时老师会带我们去群众艺术馆,所有的作品就从墙上往下这么来回放。我就想到我们在上海在进行布展的时候,艺术家、策展人和画廊老板对着这个光到底是高一度低一度、黄的还是白的,在这里纠结无数的时候。在我们的边疆地区,展览和过去是没有任何的变化,展出的就是一些中小学生的钢笔字练习贴,就是中小学生庆祝节日的一个展示会,这之间的落差就非常之巨大。所以又回到我们说当代社会,尤其是当代艺术在做什么?摆在画廊当中做艺术作品以及商品,但是与此同时它是否还具有刚才说的社会性?

开幕现场 Opening View

【艺术的当代性】

任越:我们今天所说的当代,恰恰是因为它有很多被忽略的、被习以为常的混杂性。没有被所谓外界提醒的一些元素远远落在我们的目光之后,但正是这些混杂的元素,组成了我们的当代光谱。就像我在看黄老师作品的感受一样,他作品中的意象有神话的、古迹的和日常的,这些碎片组成了他对当下和过去的一种时间印象。它又在当代图层当中构成一个参考的点位,我们可以透过这个点位去大致了解每个人的“当下”到底有哪些差异。刚才讲到群己关系还有艺术家社群之间的关系,黄老师也讲到画廊业的发展对艺术家自己作品的发展是不是在公众面前具有了一种表演性,展示会不会影响艺术家的创作。我跟焯雄之前也聊到他绘画技法的发展,我们可以看到他这些年画面风格的一些区别。它不是单纯的布面丙烯、油画的创作技法,一些作品中除了帆布材质的机理区别之外,艺术家在颜料和绘画工具上面也做了非常多的改进和实验,比如说《看得见风景的房间》,其实它有一些流感是用透明的涂料隔出来的。大家看到的是一个颜料自由、自然的美好状态,但背后是通过非常精细的人力去把它打造而成的。

我觉得这个可以部分地回应刚才我们聊到的,艺术家个人怎么去和周围环境信息进行一个互动:就是我到底要不要让它看起来“有卖相”,还是说让作品在自己的美学追求脉络上面更进一步。所以这些材料实验是艺术家在询问自己的欲望,在持续的追问中才让自己的美学最终呈现出这样一个结果。可以说作为年轻艺术家,焯雄自己还是持续地处在一种自我博弈和自我对话当中。

开幕现场 Opening View

黄含康:我所理解的当代性就像是我的生活,只要你开车,一定会看到红绿灯,就要按照这个次序走。当你把作品按照一种程序性的方向去推进的时候,就会设立了一个框、一个限制,然后去思考在这个限制的范畴里面怎么产生破坏。这很像我以前在的巴黎学校,它有很多不同但工作室。我们甚至还有芭蕾舞课,它是告诉我们,所有创作无论绘画、装置还是影像,都是你身体的运动。一个美院学生可能一开始对教室很多不同的科目都感兴趣,所有的材料都想做,所有的可能性都想试。但一个成熟的艺术家必然是把所有的东西都试过一遍,发现了最终想走的那条路。

焯雄 Zhuo Xiong

大地裙摆 Hem of the Land, 2019

混合媒介 Mixed Media

40 x 30cm

其实我觉得在当代的范畴,所有的创新跟创作都是在搜索的过程中逐渐形成固定趣味、达到个人风格的过程。同时,你会在一定成熟的阶段去背叛自己的趣味和风格。这就是一个能让风格延续下去的点,因为有很多人做成熟了以后会自我重复。所以我会跟一些朋友,或跟我自己也会说,当一种体系特别成熟的时候就是一个“危险点”,因为下一步你可能就会重复你的工作,就像一个坑一样。所以你要在成熟的体系里找到打开其他通路的可能性,这也是我个人的创作方式。

开幕现场 Opening View

【创作时的关联性】

任越:我知道焯雄的材料实验是和叙事相关的。想问问含康老师是怎样将材料、意象融合进作品叙事的?或者说你是否追求一种从材料到作品的“逻辑闭环”?能不能谈谈最初选择绘画的决定是怎么做出的,转向装置是基于怎样的考虑呢?

黄含康:我创作的跳跃性有点强。我最近在做一件作品叫《圣米歇尔》,这件作品会在5月中的个展里面展出。从早以前文艺复兴的时候,在欧洲的很多广场会有一个屠龙的形象,是一个美少男长着天使翅膀,他是一个天使首领。这个形象是横跨基督教、伊斯兰教的,在欧洲很多广场上有这个雕塑。天使的形象是代表正义,龙则是西方人认为的邪恶形象。我的这件作品是圣米歇尔的身体已经消失了,只剩下一个翅膀跟一部分躯体,手持宝剑,下面是一个龙很痛苦的形状。但是他踩的这个龙下面有一个智能机器狗,是美国军用的一种智能机器。像现在也嵌入了Chat GPT,有AI系统,它可以在很艰难的条件下快速行动做出很多比如重力或者是科研的工作。所以在欧洲广场里面正义在屠杀邪恶的形象被智能机器代替了。因为智能机器就是我们发明的那条龙,我们在利用一个工具,但我们人类会被自己所开发的工具反过来使用,这可能是我们未来。于是我想到这个点,把一个古代神话跟今天的AI机器联合在一起。所以我的作品大部分是从概念出发,用材料结合我的语调、情绪去阐述这个观念。

焯雄 Zhuo Xiong

圈地跑马 Horse Running in Enclosure, 2022

混合媒介 Mixed Media

91 x 142cm

【不同风格的绘画与相互呼应】

任越:凯梅老师在近段时间的研究和关注中,有没有发现年轻世代创作者在绘画媒介上关于取材和技法的发展趋势,或者发展路径呢?或者说它已经不是一个单纯的艺术门类,而是融入到了“当代”这个大的文化语境和时代背景下了?

王凯梅:我觉得每一种新工具出现的时候都会重新宣布“绘画”一次,绘画真正的生命力就是在于它能够在巨人的肩膀上。这也是为什么在摄影要宣布绘画死亡的时候,摄影的技术本身就给了画家新的动力。今天一个很大的趋势,就是计算机社交媒体这些数码的图像给到艺术家们一种新的绘画对话方法。比如说现在我看到很多艺术家从数码计算机等等这些工具当中取一些对他们产生灵感的来源,然后把它用绘画的方式再去描述出来。就如同在80年代出现的摄影带,把这个照片用极其写真的方式放在画布上。所以这样的来回折腾是对于绘画的一种贡献,就是我们人类和图像的关系。因为人类最早在对文明开始认知的时候,比如说向天、向巫师去祈求的时候产生的图像是人类意念当中对未知物的视觉化的过程。今天我们这么多人在电脑的光晕当中去呈现一种对世界的描述,可能也就是影射了一种6000年前的人类,当他遇到打雷闪电不可解释的时候,他想表达心中那种对未知物的那种恐惧,然后用一个鹿、马、巫师的形象把它展现出来。

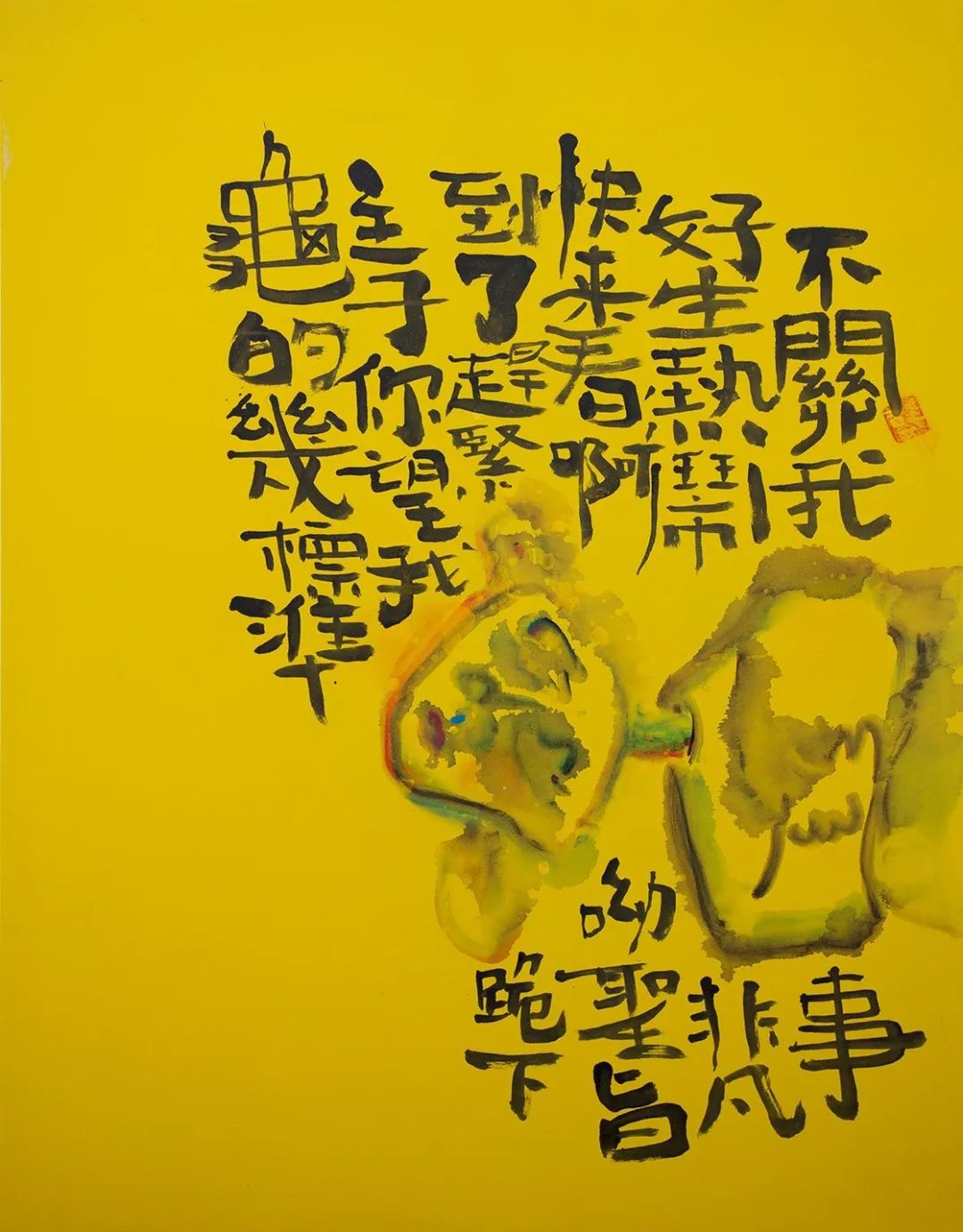

焯雄 Zhuo Xiong

圣旨 Imperial-Edict, 2016

混合媒介 Mixed Media

135 x 105cm

我觉得焯雄的艺术当中很大的一部分就是来自于他自己的童年和来自中国传统绘画。他的画作中像是我们古代绘画当中盖印的这种方法,结合了他的抽象化。我认为这也是当今年轻绘画当中的一个新的趋势,或者是正在开拓的一种形式,就是抽象和具象越来越多的混杂纠缠,以至于很难确定一幅绘画是一个抽象还是具象的绘画。比如说之前张恩利在和美术馆的展览叫肖像,但是整个展览当中没有一个人的肖像,这就是重新去定义何为肖像。那么当一个物件被赋予了灵魂之后,它是否可以是肖像?或者当一个感觉被视觉化了之后,他是否还可以成为一个真实的人?这就是抽象和具象之间的相互纠缠。太阳底下没有新鲜事,每一个艺术家,他都是站在前辈的肩膀上,去发展自己的新的语言。

焯雄 Zhuo Xiong

旺火 The Second Dance – You See Love, 2020

布面丙烯、油彩 Oil and Acrylic on Canvas

135 x 105cm

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除