图34 塞尚,《橄榄树墙纸前的自画像》,1881年

三、塞尚的线条

格林伯格认为,塞尚那种使轮廓线从对象中分离出来的效果,成了塞尚作品生动性的重要来源:

塞尚的艺术也许不像30年前那样还是现代性的丰沛来源,但它以其新颖性,甚至以其可以被称为时髦性的东西而经久不衰。即便人们已经熟悉了他的画作,他那种可以用易碎的蓝线将物象的轮廓从其体块中分离开来的做法,仍旧保持着某种难以言说的生动性和突然性。(注释1)

格林伯格的文章写于1951年,他的观察是精确的。但是他没有解释为什么。我们在第三讲讲到塞尚与现象学之间的关系时,将会重点讨论这个问题。

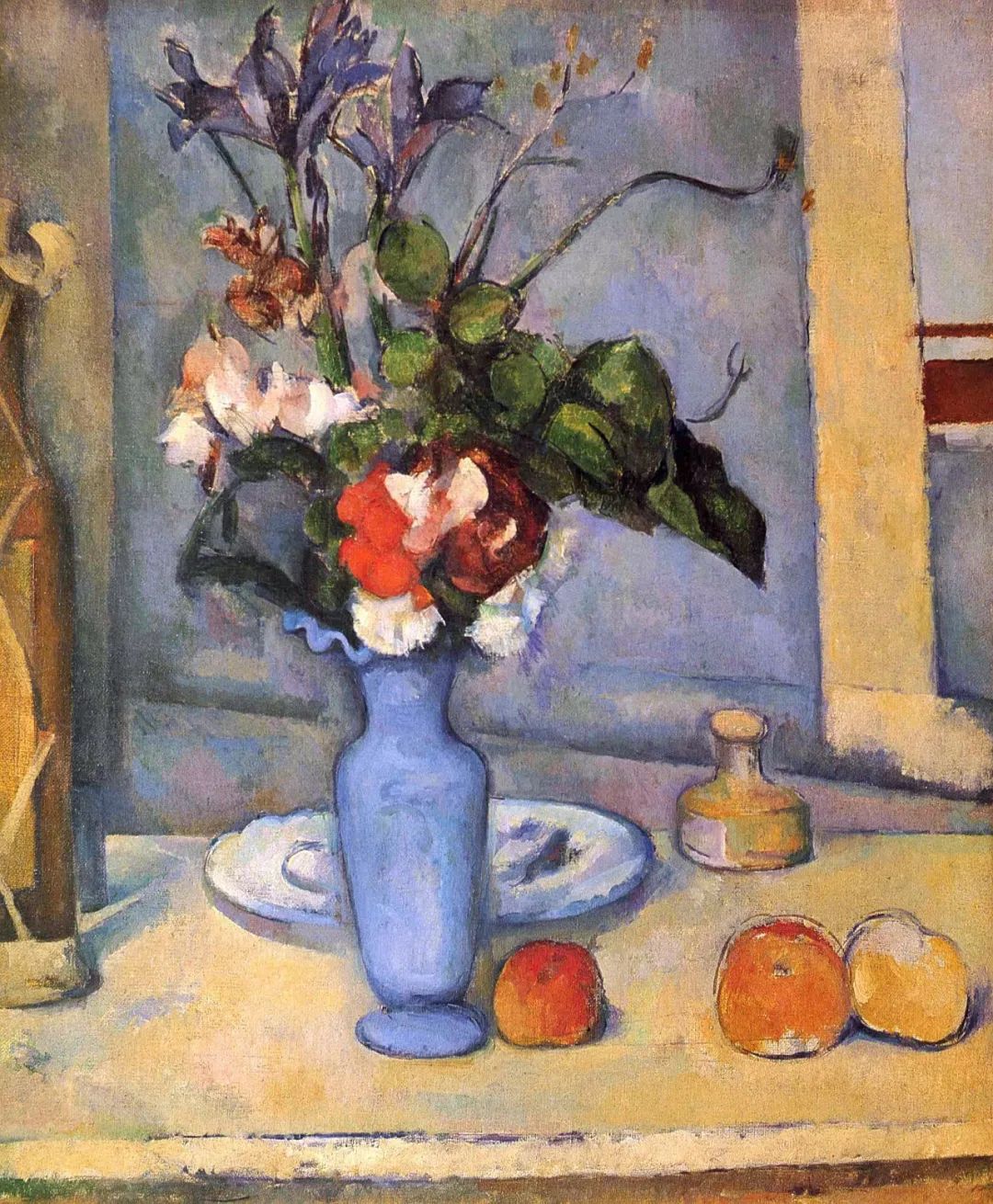

图29 塞尚,《蓝色花瓶》,1889—1890年

除较长的笔触外,绘画中的线条主要指轮廓线。我们来看塞尚的作品,这是现藏于奥赛美术馆的一幅塞尚名作,非常漂亮(图29)。塞尚的《高脚果盘》当然也很好看,但是他在画《高脚果盘》的时候充满了斗志,一心想要用苹果撬动整个巴黎。他充分意识到自己是外乡人,他的口音、着装风格、行为举止,乃至画法,在巴黎人看来都是粗犷不羁的。因此,在他80年代的一些作品里,存在着一种过分严谨的地方,或者用画家们常用的话来说就是“画得很紧”。而当我们看到这张静物画的时候,我们会觉得他已经坦然许多,画法非常轻松,色彩相当漂亮,用笔也很松秀。请注意这里的线条。这幅画里几乎没有一根完整的线条,没有一条线是画得笔直的、完整的,或者如雕刻一般的。所有类似线条的地方都断断续续、弯曲、毛糙、或明或暗。尤其是前景当中的那两个苹果,其中的色彩与线条是脱节的,两者之间存在着一个微小的空白地带。熟悉中国画的观众或许会了解,这种情况在中国画中并不是什么稀罕事。比如黄宾虹的画,无论是山水,还是花鸟,轮廓线与色彩之间往往并不粘连。他画的树歪歪倒倒,石头也歪歪倒倒,亭子也就不可能是笔直的,否则就与周围的环境不呼应了。同样的,他画中的线条也是断断续续、歪歪扭扭的。并不是说黄宾虹画不出一根较长而且较直的线,而是他不愿意用一条明确的线来把事物的轮廓框死。而且,黄宾虹早已明确了线与色的相互作用,他画的山水花鸟,在勾了墨线之后,会简单地上一些赭色或石青,而且色彩与线条之间有一定距离,并不完全覆盖,也不会完全偏离,在若即若离之间。可见塞尚与中国画家在用线和色来建构对象时,是悟到了一些秘密的。这个秘密是什么?我们在此只提供一种解释,那就是罗杰·弗莱的形式主义解释。

弗莱认为,塞尚之所以这样画,是因为他不愿意用一条线把苹果的轮廓线框死,否则它就不再是三维空间里的一个苹果,而是二维画面上的一个圆形(根据几何学的描述,圆是指以一点为中心,以恒常的距离为半径,在平面上画出的轮廓)。塞尚为了证明那是一个球,一个由空间包围着,一个既有在空间里后退的效果,又有在空间凸起的效果——这两者表面上看来是相互矛盾的,但塞尚绘画中的空间往往有这种矛盾——所以,他才用断断续续的几条线,不断地勾勒轮廓,以表现出一个球体的效果。这样做的结果是,塞尚的画气韵更加生动。假如把一个球体硬生生地拉到平面上,变成一个圆形,那就会十分死板。对塞尚来说,苹果显然不是一种概念性的东西,而是他直接面对的对象,而他想要画出的,就是他如何把握苹果在空间中的那种感觉。因此他宁愿画出断断续续的苹果(球体)的轮廓线,也不愿意画一个光滑均匀的,同时也是概念性的圆形。

我们都知道塞尚关于线的基本观念。首先他认为大自然中不存在线(至少不存在直线),所谓线,在他看来,只是不同色块的连接处。特别是在塞尚晚年发展出瓦片状或鱼鳞状的色块画法的时候,线基本上从他的作品中消失了。但是,另一方面,塞尚又是一个特别强调绘画中的知性的分节作用的人。他想要把印象派绘画变成博物馆里的老大师们那种坚实性和结构清晰的作品的说法非常有名。尽管是在一个较早的语境里(在讲到80年代早期塞尚风格形成期作品时),弗莱关于塞尚轮廓线的评论,在我看来依然是最高明的。用它来概括塞尚一生绘画风格的不变特点之一,也不为过。弗莱是这么说的:

对纯粹的印象派画家来说,轮廓线的问题并不十分紧迫。他们感兴趣的是视觉织体的连续性,轮廓线对他们而言并无特殊意义;它多多少少——经常是笼统地——被定义为色调暗示的概括。但是对塞尚而言,由于他知性超强,对生动的分节和坚实的结构具有不可遏止的激情,轮廓线的问题就成了一种困扰。我们可以看到这种痕迹贯穿于他的这幅静物画中(按指《高脚果盘》)。他实际上是用画笔,一般以蓝灰色,勾勒轮廓线。这一线条的曲率自然与其平行的影线形成鲜明对比,而且吸引了太多的目光。然后,他不断地以重复的影线回到它上面,渐渐使轮廓圆浑起来,直到变得非常厚实。这道轮廓线因此不断地失而复得。他想要解决轮廓的坚实性与看上去的后缩之间的矛盾,那种顽固和急切,实在令人动容。(注释2)

在谈到塞尚的线条时,我认为我们不得不提到塞尚的素描,以及塞尚本人关于大自然中不存在线条的著名论述。在这里,补充一下塞尚的早期研究(或批评)中其他画家和评论家的观点,有助于加深我们对此问题的认识。首先是素描,作为构图层次的基础,在塞尚那里开始臣服于统一的色彩。通过运用色块从部分走向部分,这位艺术家就可以避免一种先行感知到的构图等级的感觉,似乎只对直接的“感觉”做出反应。他的构图似乎只有在他将其视觉臣服于一种相对而言被动的观察的时候才得以物质化;而其作品的秩序将是一种活的经验的秩序而不是习得的惯例。由色彩的并置,而不是线条或明暗对照法所界定的塞尚的原创性技术,是在反对可控的艺术方法的现成概念的基础上得到发展的。

事实上,当艺术家兼批评家里维埃(R. P. Riviere)和施纳伯(J. F. Schnerb) 在1905年发现并质疑这位大师的时候,他们注意到他在画布一部分一部分地工作,允许一种形式去定义相邻的形式,仿佛这一自由方法的目的是无法事先预见的。而且,他们发现塞尚意识到了其图像的变形和碎片化特征;但是,他不会加以纠正,甚至不愿意覆盖那些令人尴尬的空白画布。他似乎痴迷于对“真诚”的关注,达到了这样的程度:他绝对地接受他自身的直接的图画表现的结果。(注释3)

对塞尚晚期技法的最通透和可靠的解释——那些被记录在贝尔纳、德尼、里维埃和施纳伯的文字——在陈述这位艺术家对冷暖色对比的运用,以及将其线条和明暗对照法隶属于色相效果时,完全一致。塞尚颠倒了由布朗克(Blanc)及其他人所确立的画法的常规等级:他不是从线条走向明暗对照(明度),再走到色彩(色相),而是一开始就通过色彩间的关系来构思其画作。他的工作程序依赖于对色彩的操纵,而色彩在传统上被认为是最少隶属于理性控制的因素,一种自发的表现力的因素。据贝尔纳(还有里维埃和施纳伯)所说,塞尚相信“不存在线条,不存在(明暗)立体塑造法,只有(色彩)对比。这些对比并不由黑白所给予,而是通过色彩的感觉”。换言之,大自然被直接感知为色彩对比;从这些色相关系出发,任何形状或立体塑造的图画秩序就会自动地跟上。根据德尼的说法,塞尚的技术取决于他用“色相的对比取代了明度的对比……他的体系当然排除了学院派意义上的明度关系,也就是说,在大气透视的意义上”。因此,塞尚取消了可能来自明暗对比的不断渐变的常规的空间层次,而钟情于明亮色相的统一模式。德尼观察到,即使是在背景里,塞尚的画作也揭示了对比色彩的闪烁模式:“整幅画成了一块织毯,每一种色彩都在其中独立嬉戏,同时又汇合于整个曲子的响亮之中。塞尚画作的特点来自这种并置,来自这种柔和地融入其他音符的各个独立音符的马赛克。”这种技术的结果是:“透视平面消失了,正如(明暗对照法的)明度(美术学院意义上的)消失了一样。”(注释4)

塞尚看待绘画和世界的方法,远离于学院派,更近于后来哲学中的现象学观念。这是我们第三讲的主题。不过在此我想简单地做一下预告。现象学家主张不要用已知的概念和理论(包括传统的形而上学)去看待事物,而要“直面事物本身”,以“纯真之眼”去体验一个未被种种理论模型(尤其是近代科学和形而上学)规训过的原初的世界。我认为,现象学悬置对象的本质,直面现象本身的方法,与塞尚的绘画观有部分相通或重合。对塞尚来说,绘画不是用已有的概念去覆盖事物,而是让事物向自己敞开的过程。因此,他不想用概念化的线条去框死事物的轮廓,而是让事物断断续续、或明或暗,呈现在眼前。他的作品,不过是这一过程的结果而已。由此,我们便可以明白,何以塞尚在画桌子两边的后缩线的时候,会断断续续地画出许多线条,而不是干脆利落的一根线条。因为后者是概念之物,而前者才是真正符合现象学精髓的体验之物。

而这就解释了本小节开头引用的格林伯格的话,即为什么塞尚的轮廓线与色块分离的画法,会带来生动性的效果。用弗莱的话来说就是:

这自然导致了某种厚重,甚至是笨拙感(按指塞尚反复勾勒断断续续的轮廓线),但是,它却以赋予诸形体一种我们业已注意到的那种令人难忘的坚实性和庄严感而告终。事实上,我们不得不承认,和平实现了。乍一看,体量和轮廓都粗暴地要夺人眼目。它们都有着令人惊讶的简洁明快,而且被清晰地加以把握。然而,你看得愈久,它们就愈想躲避任何精确的界定。轮廓看上去的那种连续性其实却是幻觉,因为贯穿于每一种长度的轮廓线的质地在不断发生变化。在对最短小的曲线的追踪中都不存在一致性。由于不断的确认和冲突,相似的结果却来自相当不同的条件。我们于是立刻就获得了总体效果上异常单纯,任何一个局部却无限多样的概念。正是绘画质地的这种不断变化着的品质效果,传达出动而不板、活泼迎人的生命感(a sense of life)。(注释5)

考察一下塞尚的作画过程(尽管马丘特卡等画家认为塞尚晚年作品至少有四种起手式,但让我们暂且把塞尚不同的起手式问题放在一边,考虑塞尚比较典型的画法),我们就能更好地观察他是如何通过最为简洁的线条来把握眼前的对象的。关于这一点,马丘特卡有着非常精细的观察:

这七件静物(指1893至1894年间塞尚画有灰色水壶的七幅静物画)中的另一幅《有水壶的静物》(Naturemorte a la cruche,图30)对于一窥塞尚想法来说是一个理想的场所(在第一遍之后它被弃之不顾,其原因无从得知)。他的手腕迅速而灵活,用稀释的油彩果断地画出轮廓线,当他还在进行中时,时不时地出现双钩,以便使物像的位置显得不那么刻板,添加一条新线来纠正错误,而不是擦掉。(注释6)

图30 塞尚,《有水壶的静物》,1892—1893年

马丘特卡的观察还建立在那些亲眼见过塞尚作画的其他画家的记录之上:

勒贝伊观察到塞尚以如下方式开始创作一幅画:“他用大量松节油稀释过的蓝色画笔来画草图,以一种冲动的、毫不犹豫的方式勾勒出事物的形象。”(注释7)

我认为勒贝伊的记录是可信的,符合我们眼下看到的塞尚晚年那些起稿的基本情形。这也提醒了我们,当我们承认现象学之类的哲学方法对于理解塞尚那样的画家来说有一定的帮助时,我们并不能同意现象学家们的所有说法——尤其是关于塞尚的疑惑的说法。一个稍微有些作画经验,或是长时间观察过塞尚画作的人,不难从他的作品中强烈地感受到他下笔之果敢、手腕之灵活、内心之确信。所有这些都与“疑惑”背道而驰!同样,现象学家认为塞尚画人物肖像(特别是塞尚夫人费凯·塞尚)就像画静物一样,因此他画的人物毫无表情,与之相反,晚近的学者们倾向于认为塞尚人物画最了不起的成就乃是刻画出人物的表情,甚至“灵魂”:

与其批评家们的令人气恼的说法相反,费凯·塞尚有的是表情。事实上,塞尚夫人系列肖像提出了观看所有情绪(emotion)的可能性问题——不仅仅是日常生活中的中等强度的情动(affect),而且还是情念(pathos)和激情(passion)的潜在的极端形式。(注释8)

四 塞尚的透视与变形

回到塞尚的《高脚果盘》,假设这是一个正常的构图,其造型大体上是正确的,但是大家有没有觉得有些奇怪的地方,好像不太符合标准的透视?弗莱凭肉眼,一眼就能看出塞尚的变形之处,而我们可能得借用科技手段。这是选修了我的课程的一位浙江大学建筑学院的博士生,通过一个计算机辅助设计软件制作的效果图(图31)。(注释9)他还原了塞尚静物画的正确透视图,也就是红色部分。然后对原作进行了去色彩处理,把红色部分与塞尚原图进行叠加,你就能轻而易举地发现塞尚在哪些方面做了变形。他画的盘子整个向画面左侧歪斜,玻璃杯的杯口是明显地变形了。按照正确的透视,这玻璃杯的杯口应该是一个椭圆,椭圆的两边应该是尖尖的。塞尚却把它们变成了两个半圆。

图31 塞尚《高脚果盘》的透视效果图

对于塞尚的这一变形有多种解释。常规的解释是认为塞尚采用了多视点的透视,而后将这些视点再整合起来。从这种解释角度看,塞尚的杯子似乎既是从一个相对高的角度俯瞰到的结果,又是从一个平视的角度所看到的结果,而塞尚采取了一种折中的角度,这就迫使观众要以不同的角度来看。由于塞尚的作品拥有不同的视点,它们也就能够要求观众调整自己的视点来适应它们,这无疑就调动了观众观画的主动性和积极性。另一种解释是现象学的,那是第三讲的主题。这里简单地预告一下。从现象学的角度看,塞尚的变形就不是有意采用多视点,并将多视点整合起来的所谓科学画法或反科学画法——视乎你对透视与科学关系的理解而定——而是像塞尚等后印象派画家挂在口头的“原始人”那样作画。在西方文化中,“原始人”这一称谓当然带有帝国主义和殖民主义色彩,但到了塞尚等后印象派画家那里,它们的意义改变了,变成了某种不受西方近代形而上学和科学影响的“天真素朴”的理想。(注释10)从这个意义上讲,中国古代文人画就是未受西方近代形而上学和科学影响的天真素朴的绘画的典型。也正是在这个意义上,塞尚的变形调动观众主动参与的做法,至少令人想起中国古代的书画船。著名的书画家米芾和董其昌等人生活在江南一带,最主要的交通工具就是船。他们都有著名的书画船。船在水上行的效果,一是随着流水走,船在行,两岸的风光也在不断变化;二是随着水涨水落,以及波浪的起伏而有俯仰。因此这既是一种流动的视觉,也是一种上下俯仰的视觉。中国人对流动视点和上下俯仰的视觉的敏感性,可以说远远超过了西方人。西方人从文艺复兴时期开始,就将绘画理解为窗户,也就是被规定死了的定点透视。而中国人的聪明之处在于,他们在看风景的时候总是移步换景,与物优游。那才是一种更舒适的感觉!

弗莱提供了第三种解释,就是我们今天这一讲的主题“形式分析”的解释。弗莱认为,塞尚画中的这种变形,不是学院派画家所认为那样画错了,而是塞尚有意为之,原因是为了使画面上的各种形状相协调:

高脚果盘和玻璃杯的圆口子在透视中呈现为两个椭圆,而椭圆乃是能够激发不同情感的形状,正如人们可以从哥特式建筑令人不安的效果中看到的那样。椭圆和圆形,与直线都难以取得和谐,所以人们无须惊讶便能发现塞尚改变了它们的形状,使其两端近于圆形。这一变形剥夺了椭圆的优雅和轻盈,却赋予了它以庄重和厚实的特征,就像那些球体(指苹果)一样。(注释11)

还有一位接受了弗莱的形式分析方法,并把它加以推进、使之发展为一种严格的现代主义理论的美国批评家格林伯格,对于塞尚的变形,做出了这样的解释:

塞尚则放弃了逼真性或正确性,以便使他的素描或构图更为明确地吻合画布的矩形形状。(注释12)

格林伯格的现代主义绘画理论,强调的是媒介的特定性。这个理论认为每一种艺术的本质取决于其媒介的规定性。而绘画这种媒介的本质便是平面性。因此,他关于塞尚的变形的那句话的意思是说,为了实现绘画的平面性,即画布的矩形形状,塞尚不惜牺牲逼真性或正确性。弗莱只是说塞尚为了画布表面上各个形状的和谐,而格林伯格又往前推进了一步,说塞尚的变形是为了使他的素描或构图更为明确地吻合矩形形状。这无疑是形式主义理论的一次强化和极端化。

格林伯格批评写作的一个特点是从不举例,也不像弗莱那样对具体的作品做具体的形式分析。他只有抽象的论述以及(常常是)略带武断的断言。因此,为了理解他所说的塞尚“放弃了逼真性和正确性”,我还得替他举例加以说明。以下是塞尚所画的差不多同一个静物对象的两个版本的画面(图32与图33)。在第一个版本中,我们可以看到塞尚画了两个罐子,其中一个罐子的口子本应是椭圆,但是却已经向矩形的方向发展,变得不太像一个标准的椭圆,倒像一个不太标准的矩形。而同一幅画中的另一个罐子的口子仍然是自然主义的、写实的、相对标准的椭圆。可能正是由于这一点,塞尚对这个版本不太满意,从而画了另外一个版本。在这个版本中,原来那个向矩形发展的椭圆变得更加像矩形,而原来那个相对自然主义、相对真实的椭圆,现在也变得更加像长方形,而不是椭圆。因为椭圆的上下两条边是两条弧线,而塞尚把它们画成了两条类似的平行线。而且他在椭圆两头的弧线上突出了折线的那种棱角感。跟第一个版本相对标准的椭圆比,它变得更加像矩形。因此,尽管格林伯格没有举出具体的例子,但是我们可以从塞尚这两个版本的静物中,发现塞尚的变形之法:他让那些本来应该是椭圆的东西,变得更加像矩形,以使其更加贴合矩形画布的纵向轴和横向轴。

图32 塞尚,《抽屉柜前的静物》,1887—1888年

图33 塞尚,《抽屉柜前的静物》,1883—1887年

以上是两位形式主义大家对塞尚作品中的透视和变形问题的思考,可以补充我们在一开始就提到的塞尚构图中的透视变形问题。此外,著名艺术史家夏皮罗对这个问题也颇有研究。他总的观点接近于现象学,也就是认为塞尚画作中的透视变形是塞尚想要恢复绘画的“手工制作”性质的结果。例如关于塞尚静物画中著名的桌子边线的折叠问题(立体派从中创造性地误读为“在二维平面上通过人为的空间折叠而产生的第四维”),夏皮罗指出:

作为一种形状来加以考虑,塞尚的版本看上去更为充实、更为坚固。我们不是带着同样的张力被拉回;趋近实际上的桌子形式的轮廓线,也更像画布的矩形。如果说深度更少标示出来,而走向消失点的戏剧性运动基本上被减化,整个形象似乎更靠近我们;我们更为强烈地感到那既是桌子,也是作为对象的画布。最后,我们观察到塞尚的桌子比真实的桌子和明显透视形式都显得更加不规则,乃是一种独特的一点一点的建构;我们将它视为某种聚合在一起的东西,而不是单一的整体。(注释13)

夏皮罗指出,在那些曲线形中,罐口和盘口椭圆的“方形化”,与桌子透视线的减弱相呼应。与后者一样,它也不是来自由塞尚任意选择的眼睛的特殊位置,而是与桌子的模型一样,都意在满足同样的需要。曲线的扁平化吸引后退的强度;它还是一种趋近真实的对象—形式以及圆口的丰满性的方法,并使后者吸收进画布的矩形之中。而且,它比正确的椭圆更为稳定,器皿的底部经常被安置在一种简单的水平线之上,与透视法则相反。作为一种被描绘的形状,这种椭圆的合成性质,比桌子的轮廓线的同一方面显得还要突出。同一幅画中的椭圆的自由变化则增强了这种效果。

除了经常变形的椭圆外,塞尚还常常使用静物中的桌布充当魔术师的障眼法。比如,在这件非常有名的作品中,塞尚用了一块布料,阻断了观众直接看到桌子下面的这条边,或者说将桌子的边线分成了几段。假如我们仔细观察,会发现这条边线在经过桌布时发生了折射效应。空间仿佛在这里折叠了。他把桌子的右侧直接翻起来给观众看,明显造成了另外一个视点,即右侧这一头的视点明显高于左侧。这就使得整个画面的左侧好像是从较高的视点俯瞰而得,而画面的右侧是平视看到的样子。观众的眼睛被欺骗了,但是懂行的观众——比如弗莱那样的批评家和高级观众,很清楚这是塞尚有意识的追求。这种使桌子的边线发生折射、使空间发生折叠的想法,正是启发后来的立体派画家的地方。毕加索认为,既然塞尚的桌子可以翻起来给观众看,那我为什么不可以把小提琴的另一面(因为常规透视而被遮挡的另一面)翻出来给观众看?这就是立体派的来源。至于有人说,那是因为毕加索了解了爱因斯坦的相对论,所以才有了第四维的概念,然后才有了立体派等等,都是牵强附会,无须当真。毕加索创建立体派的时间,正好是爱因斯坦提出狭义相对论的时间,但这只是历史的巧合。对毕加索而言,直接的灵感不可能来自爱因斯坦的相对论,而是来自塞尚的画作。毕加索目光如炬,他一眼就能看穿塞尚的障眼法,也因此,他从巴塞罗那刚到巴黎,就发现了艺术的前沿。

当然,在本文关于塞尚的构图那一小节里,这个问题已经有所涉及。因为构图问题必然涉及空间以及对空间的理解问题。而对空间的不同理解,大多会涉及透视或透视变形问题。(注释14)在这个问题上,我认为夏皮罗曾经提供了一个塞尚绘画空间定位的总的权威观点,他认为塞尚放弃了西方文艺复兴时期以来逐步营造并精确化的科学透视(或线性透视),而采用了一种类似“原始绘画”的“目测的”或手工制作的空间形式:

为了将自然与自我加以融合,塞尚不得不创造一种新的画法。印象派绘画将对象消融于其大气和阳光之中的响亮的色彩笔触,形成了闪亮的点子的外壳,塞尚用它来建立坚固的形式。他松弛了传统艺术的透视系统,赋予其图像空间一种徒手建造的世界的面目,从连续知觉中一点点把这个世界聚拢,而不是像在文艺复兴艺术中的现成几何透视那样,为眼睛提供完整的一瞥所得。垂直对象的倾斜,一条被打断的水平线的片断的上升或下降,产生了一种形式上的永恒探索和平衡的效果。(注释15)

虽然夏皮罗使用的并不是现象学的术语,但是熟悉现象学的读者一定会发现,夏皮罗在这里所说的“从连续知觉中一点点把这个世界聚拢”,正是现象学的方案常用的对于知觉的描述。事实上,夏皮罗不仅考察了塞尚画作中的空间变形这一或许比造型变形更为根本的问题,同时,他也是少数几个能够回答那些认为“塞尚画错了”的常见指责——从最初的学院派画家和批评家,到后世的朴素观众经常会提出这样的指责——的少数几个学者之一。夏皮罗指出:

他与正确的许多偏离,一直被解释为眼疾的结果。但是它们并不是如此统一,以至人们可以把它归咎于视觉上的毛病;何况,我们从许多作品,不管是早期的还是后期的,来加以判断,塞尚是懂得如何“正确”地画素描的。另一方面,他对透视,以及对象的熟悉形状的所有修正,都不太可能缘于统一性的严格理想。15到17世纪的伟大画家们,以高度统一的风格构图的大师们,是能够在严格的透视中使种种自然形式和谐化的。假如塞尚放弃了透视系统和精确的自然形式,那是因为他有了一种新的绘画观,在这种新的绘画观中,透视系统与自然形式不再能够达成妥协了。(注释16)

塞尚新的绘画观是什么?很难用几句话来加以概括,尽管我相信当夏皮罗这么说时,他心里早已形成了一个明确的观念。只不过,出于某种审慎的原因,夏皮罗并没有在此文中将这一观念和盘托出。不过从他接下来对塞尚绘画观的进一步探讨中,我们隐约可以找到答案。这个答案就是:塞尚基本上认为绘画是,并且只是,通过色彩的调整(和转调)来重建与大自然的平行关系(塞尚成熟期多用色彩的调整法,而晚年则多用转调法)。换言之,绘画本质上是一门安排色彩的艺术,而在这样的安排中,造型和空间问题无疑都隶属于色彩问题,造型和空间的变形也隶属于色彩的调整和转调问题。塞尚的这些想法和观念,在夏皮罗的下面一段陈述中,已经接近于完整的答案:

可能是这样:正如印象派画家在其画作中引入了所谓的同时对比色(simultaneous contrasts of color)……塞尚在其对相邻形式的感知中留意被诱发的对比效果,并因此在画布上再现了显而易见的、带有或强或弱的强度的变形。对希望克服固有色的单调和麻木的印象派来说,正是这些易变的、“主观的”对比色赋予了一幅画更大的活力,对感觉来说也更真实,而感觉乃是艺术家鲜活的感性的证据。但是塞尚与印象派画家不同,他更关心不变的对象—形式和固有色;与老一辈艺术家不同,他从他直接的印象中建立起对象—形式和固有色,包括最微妙、最不稳定的对比效果。(注释17)

如果我们前面讲到塞尚静物画的变形,大家还有点将信将疑,那么,我相信塞尚对他的自画像所做的变形,应该说是毋庸置疑的了。根据夏皮罗的分析,塞尚的《橄榄树墙纸前的自画像》(Self-portrait in Front of Olive Wallpaper,图34) 所要解决的主要问题,是如何协调前景里的人脸与背景里的几何图案之间的关系。当然,这张画还充满了普通肖像画中常见的种种对比,例如明暗对比、弧线与直线的对比等等,但是这件作品最根本的地方,乃是想要使他的脸与背景里的几何图案协调起来。由于背景里最基本的形状是菱形(或者说两个连接在一起的三角形),因此塞尚在自画像里,把自己的眉毛变成了三角形的两条边,两眼变成了准菱形,鼻子变成了三角形,连那部胡子也都呈三角状。而使得背景与前景配合起来的,最清楚的呼应莫过于他大衣外套的翻领,折了四次,与此相比,背景里两个菱形的边线也同样折了四次。

图34 塞尚,《橄榄树墙纸前的自画像》,1881年

假如你还认为塞尚这幅画中的所有这些变形都是无意识的,那么,塞尚给出的最后一个证据——经过夏皮罗的阐发——可以断定,他的变形乃是不折不扣的有意识的行为。塞尚不是在无意识当中摸索,他很清楚他想要什么(至少在这幅自画像中他是清楚的)。这最后的一个证据便是:他甚至把自己的耳朵也画成了三角形!谁不知道外耳那道轮廓线是一条弧线?可是,塞尚偏偏将它画成了三角形。到19世纪80年代,摄影术已经发明了半个世纪。假如绘画仍然以精确的再现为目的,那么与照片还有什么区别呢?塞尚认为他的画应该与照相有所区别。摄影与印象派绘画之间的相似性,我们已经在有关马奈的讲座里讨论过了。印象派绘画的理念与摄影机的技术,有颇多吻合之处。但是塞尚觉得画得与照片一样不是他的追求,他要做的是另一个工作:不是对投射到我们视网膜上的光线做出被动的反应,而是根据人类的心智对其进行整理。弗莱有一部评论文集,书名叫《视觉与设计》(Vision and Design)。(注释18)我认为用它来形容塞尚的作画理念再恰当不过:塞尚尊重视觉(vision),但是当他将视觉的东西落实到画布上的时候,必须经过设计(design)和理智的重组。

注释:

1.克莱门特·格林伯格:《艺术与文化》,第66页。

2.Roger Fry, Cézanne: A Study of His Development (London: Hogarth Press, 1927), 50;中译本,第96页。

3.参见RichardShiff, Cézanne and the End of Impressionism, 116。

4.Ibid., 123.

5.Roger Fry, Cézanne: A Study of His Development,50;中译本,第96页。

6.Pavel Machotka,Cézanne: The Eye and the Mind, 186.

7.转引自John Rewald, Cézanne et Zola (Paris: A. Sedrowski, 1936), 170。

8.Susan Sidlauskas, Cézanne's Other: The Portraits of Hortense (Berkley: University of California Press, 2009), 100;正如加斯凯记录塞尚所说:“你无法画出灵魂。你只能画身体。但是当身体真的画得好时,他娘的,灵魂——如果他真有灵魂的话——就会闪闪发光。”参见Joachim Gasquet, “What He Said to Me,” in Conversation with Cézanne, ed. MichaelDoran (Berkeley: University of California Press, 2001), 131.

9.这里特别感谢建筑师叶俊博士制作的图示。

10.所谓塞尚的原始性,德尼有过一个著名的论述(弗莱在某种程度上发挥了这个观点):“原始人靠他的知性认知对象,把它们视为不同于他自己的许多实体;他总是在同一个平面上——他的有意识的知识的平面——将它们排列起来。”德尼在这里提到的是一种“素朴的”概念性知识,与被给予(有教养的)眼睛的视觉数据相对立。原始派的“透视”会将一个事物紧挨着另一个事物,而不是运用叠加、渐小以及光与色的渐变等老练的错觉手段。因此,根据德尼的看法,原始人的世界,就像塞尚的绘画的世界,缺乏深度错觉;它看上去是扁平的。德尼不断地重复他关于笨拙的原始派这个基本论点(1904年),并在他关于塞尚的论文(1907年)的一个注脚中再次重复它。他还用这个注释来扩展他对这位画家的变形之“真诚”的赞赏。因此,对德尼来讲,塞尚的平面性及其他变形与原始视觉联系在一起;这种视觉的典型特征是一种概念化的简单模态。参见Richard Shiff, Cézanne and the End of Impressionism, 171-172.

11.罗杰·弗莱:《塞尚及其画风的发展》,第95页。

12.克莱门特·格林伯格:《现代主义绘画》,第270页。

13.Meyer Schapiro, Cézanne, 17.

14.请注意我在正文中高度简化了“变形”在艺术批评史和思想史中的意义,这里只补充一点,方便读者意识到“变形”问题的复杂性。比如席夫在某个语境里谈到变形:“值得强调的是,印象派或象征派中的变形,不是被认为是背离自然,而是背离关于自然的常规观念。在其非正统的偏离的意义上,变形事实上可以揭示真实,不管是外在自然的真实,还是艺术家自身性质的真实;这种真实有可能在常规的表现方式中被掩盖。形式、色彩或透视的明显变形,画法的笨拙,以及其他风格上的野蛮,经常被认为是艺术真诚的符号:换言之,艺术家的笨拙有可能有利于直接而又不减弱的方法,正是在这种方法中,他才能对其主题做出直接的情感反应。事实上‘实证主义'诗人与理论家苏利·普吕多姆(Sully Prudhomme)认为笨拙的手法乃是‘真诚的保证';象征主义批评家和画家德尼写道‘笨拙'(gaucherie)对现代人来说,在于根据人们对于对象的自然而然的意识而描绘它们,而不是根据如画的先入为主的观念或美学来描绘它们。”参见Richard Shiff, Cézanne and the End of Impressionism, 37。

15.Meyer Schapiro,Cézanne, 10.

16.Meyer Schapiro,Cézanne, 17.

17.Ibid., 19-20.

18.参见罗杰·弗莱:《视觉与设计》,易英译,江苏教育出版社,2005年。顺便说一下,这与塞尚关于“眼”与“心”的观点也完全相符:眼睛观看,心灵则遵循有序感觉的逻辑。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除