象外出逃|黄启佑

「象外出逃」展览现场,黄启佑作品

黄启佑的绘画,不同于以西方观念作为思考本源所创作的作品,他摒弃利用透视在画面中对具体形象的塑造,将目光转向思考如何通过偶发性创造出具有冲突感、层次感的非具体指向性画面。熟悉却无法明确的景象,某种程度上消解了人们对于寻找“真实”的虚无,从而和被信息时代所裹挟的现实环境形成强烈的对抗。

北山云团,2021,布面丙烯,38 x 68 cm

通过对“流行”概念的反思,黄启佑试图用绘画的方式,对现实中俗美的画面进行再次加工,将原本仅以“美”为主体的氛围进行打破,由此创造出粗粝的,不和谐的因素。带有强烈寓言意味的叙事风格,将语言通过视觉感官进行转译。从中透露出的怀旧气息,巧妙地传达了由共同记忆所引发的情感温度。

明月高悬,2022,布面丙烯,200 x 150 cm

自身文化环境而造就的思维模式,使黄启佑以低调、含蓄的东方视角看待艺术的创作。与此同时,他利用西方绘画颜料的特性,在自己原有作品画面的肌理上,不断尝试使用颜料进行覆盖与渗透,最终创造出拥有多种复合层次的独特质感。他的绘画,打破了我们对东西方绘画相结合的固有认知,以一种松弛而平稳的姿态,为当代绘画的语境中,注入了一丝源于东方文人美学的气息。

海湾,2022,布面丙烯,200 x 100 cm

艺术家专访

Q

作品中以类似风景名胜所命名的作品,例如《桃花潭》《蜻蜓湾》《舟心湖》等等,是基于真实景观创作的吗?

A

这些是我编的假名。一些非具体名字的画面,我会为它们取一个看似具体的名字。假的名字就是画面本身,没有特别具体的指向。因为画面本身是不具体的,我想通过名字将它拉回来,看起来好像有现实对照的一个地方。

舟心湖,2021,布面丙烯,40 x 50 cm

渡口,2021,布面丙烯,40 x 50 cm

Q

我发现您并未以某种特定方式去对“水”做出描绘。在不同作品中,有大片区域的涂刷,也有对泛起的波纹或海浪更为细致的描绘。在创作中,您如何对此做出判断?另外,为何作品中会出现大量与“水”相关的画面?

A

这次被选择展出的作品,可能以海景居多。无论是海还是湖,都与水相关,没有以前作品那样山野了。可能来了厦门之后,出去玩经常能看到这样的风景,就被潜移默化了吧。

弄清影,2022,布面丙烯,60 x 70 cm

如果完全去刻画海,我觉得呈现的画面反而是单一的,无非是水天交接,有一些船,有一些人。在绘画时,我在意更多的是,所谓“笔意”的东西。

海湾(局部),2022,布面丙烯,200 x 100 cm

Q

您如何解读作品中所带有的属于东方的气韵或气息?您是否拥有中国画的学习经历?

A

我认为它应该来源于我自身属于东方的思维。之前别人每次聊到我的作品时,大家都会问到我对“东方”一词的理解。我愿意将它当做一层底色,自己不会特意把它拎出来说。

其实14年从北京来到厦门,是想有意避开当代艺术的热闹,与它拉开点距离。我相信艺术家都想自己的作品得到很多人的关注,他的作品在展厅中是吸引人眼球的,是发光的。当时我就在想,我是否可以反过来,能不能画一些在展厅里大家注意不到的东西。能不能就退着来,我就先把色彩去掉了,就有了黑白灰的一批作品。而当一旦不用色彩,无形中就有了某种类似中国画的意向,甚至不需要使用中国传统绘画的图式或者方法。

鹤栖山,2014,布面油画、丙烯,90 × 90 cm

因此,我索性就往这个方向尝试看看,不过没有系统的学习。会通过网上搜集图片来看,看过一些后,有想去更全面的了解,可再了解了一些后,我又停止了。因为不了解,就不会有畏惧感,初生牛犊不怕虎嘛,凭着粗浅的理解与自我感受,莽撞地画。后来了解更多后,反而不愿意去画,甚至想要避开了。

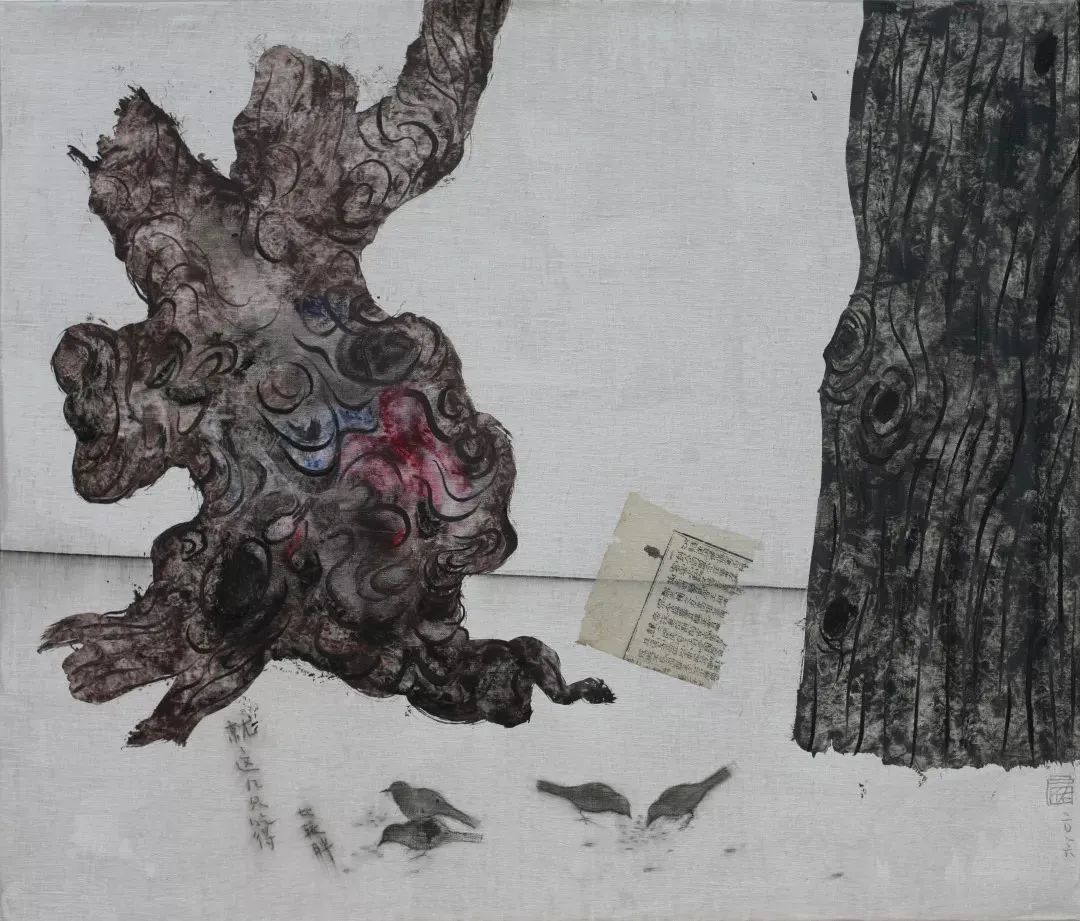

树下捡到两行诗,2016,布面丙烯,160 x 170 cm

对于创作方式的思考,我没有从中西方绘画的差异来入手,我更多考虑的是绘画的自由性。西方的透视概念就我而言,或许是一种不够自由的观察视角。而中国的散点透视,或者这种放弃塑造的方式,可以打开更多的自由度。在学院训练里的解剖结构所塑造的体积感,在我的画面里是没有的。我更在意的是绘画感,颜色与层次间的对比,和它们相互形成的张力。

院,2017,布面丙烯,40 x 50 cm

Q

最初的黑白绘画,到后面是如何开始使用色彩的?

A

一直画到19年,我才在画中加入色彩,画了夕阳的那批作品。当时想找到一个在画面里使用色彩最为简单的理由,画夕阳就是我找到的最快的一个改变方法。

夕阳给我的感受比较明显,它的颜色很烈,一般远处的背景面积很大,颜色一画上去就可以迅速找到一个确定的色调。画到后面,它逐渐变成了自己的习惯色,就和夕阳没有直接关系了。

悠长假期,2020,布面丙烯,40 x 50 cm

我感觉自己还是不太能接受那种很纯、塑料感很强的颜色。虽然现在很流行这种充气、塑料的质感,但还是觉得它离我比较远。有时候一些太过于美的东西,我不大喜欢,甚至很警惕过于俗美或者甜美的事物,我会有意的加些什么去破一下这种氛围。

蜻蜓湾,2020,布面丙烯,150 x 100 cm

Q

我个人觉得《抱鸽》与您其他作品十分不一样,它给我留下了很深的印象。我十分好奇您如何解释画面中的那团白色?

A

首先它不是一个完整的画面,更偏向零碎一点拼凑的东西。白色是对于局部的一块涂抹,是我对层次丰富性的一种处理方式。这幅作品是我摸索新的创作方式的作品之一,也是之前我们在展览“一隅三生”聊的《五只白鸽》那幅画后的一个延续。

抱鸽,2021,布面丙烯,60 x 70 cm

说起来也是不值得一提的理由,当时还剩下一个鸟的模子,我想再尝试一幅鸟跟人结合的作品,就有了这一张。但之后我不想再用这种方式了,因为画面里有一个固定形象的重复出现,好像太过刻意。这种建模的方式也很流行,对边缘的精修很容易掉到现在流行的方向里去,所以我想把它毁掉。

这个模子最后毁掉的原因,也是想要自己从里面跳脱出来。不要因为不舍得而逼迫自己去画同样的东西,成为一种束缚。抠一个模子很辛苦,因为那种不舍就想多用几张,这是反过来绑架我了,那就干脆把它毁掉,回到依靠手感和直觉的绘画里。

五只白鸽,2021,布面丙烯,150 x 100 cm

Q

您的作品中时常能够找到覆盖叠加的部分,原因是什么?

A

我有旧画新改的习惯,以前的画拿出来看一看,不满意的会重新盖掉。有完全盖掉的,或者在原来基础上再改进的。所以有时候人家问我一幅作品画多久,我就很难回答这个问题。

无名谷,2022,布面丙烯,100 x 70 cm

像《无名谷》《地刺》都有后期修改,这是我的创作方式。这也回到了我对层次的迷恋,层次会随着覆盖的次数逐渐显现。但这个方式是不能倒推的,它不是我有意为了一个结果而设计的画面。原来的画面是一种底色,也会产生肌理,在覆盖的过程中,会出现预想不到的效果,我很期待这种“偶得”。

如果一开始就设想了结果,程序化地布局层次,制造这种透底效果,它变成了一种方法论的逻辑。我的作品不是通过这种理性的方式而诞生的产物。

竹蜻蜓,2022,布面丙烯,100 x 150 cm

Q

您今年的作品中,像《无名谷》和《桃花潭》的画面里开始出现一些白色光点,您是想通过其营造画面的氛围吗?

A

对,我想营造画面中一种不可言说的冲突感。同时我也在思考如何将现代文明的产物带入我的作品中,所以你可以将树上的白色光点,看做是路边缠在树上的灯带。我不想让画面里的每一部分都有某个非常具体和清晰的指代,所以我有意留了口,让观众自己去填。

桃花潭,2022,布面丙烯,100 x 100 cm

Q

《地刺》这幅作品让我想到了《植物大战僵尸》。

A

其实我当时想的也是《植物大战僵尸》的地刺。当时是外出游玩时,路过绿化带看到一种树的树皮上长了很多刺,我当时就捡了一些带回工作室,也没想好要做什么,过了段时间再看觉得很有趣,像《僵尸》里的地刺,我就把它写生画下来了。我是在一张以前的画上再修改的,画面中间的叶子纹理则是拿真实的植物喷出来的纹理。

地刺,2022,布面丙烯,40 x 40 cm

Q

让您坚持创作的内驱力是什么?

A

虽然听起来可能没那么具体,但我觉得绘画是我跟现实之间的一个缓冲地带。现实的不如意或者发生任何的事,都可以在绘画里得到抚慰或补充。

同时,我一直在追求,如何能够让自己的作品跟我的关系变得更近。其中包括创作语言、题材等等,应该跟人是一体的。或许,并不是在技法上有多难,它可以是寥寥几笔,但别人去画可能就不成立,你去画却成立了。

老树昏鸦,2021,布面丙烯,50 x 40 cm

采访/文字:王垚力

黄启佑,1987年出生于中国广西,2010年毕业于广西艺术学院,2020-2021年参与四川美术学院年度驻留艺术家项目,现生活工作于厦门。

近期展览及博览会包括:象外出逃(林大艺术中心,2022),⼀隅三⽣(伯年艺术空间,2022),明月高悬(个展,伊日艺术计划,2022),FANSHION·第二回(五五画廊,2021),无边风月-孙策&黄启佑双个展(杰铭画廊,2021),太空殖民地(伊日艺术计划,2021),算法之外(山川久也艺术中心首展,2021),弹出-川美青年艺术家驻留展(四川美术学院美术馆,2021),“青春”青年艺术家提名作品展(云南文学艺术馆,2021),翻新(五五画廊,2021),私园(个展,逸空间,2020),物象的提喻(海涵艺术,2020),重塑的个体(成都市美术馆,2019),青年艺术100启动展(嘉德艺术中心,2018),语虚何以言知(个展,逸空间,2018),说后山(个展,復言社,2017),聚合-常青藤计划中国青年艺术家年展(天津美术馆,2017),破折号-青年艺术100北京启动展(今日美术馆,2017),亮相Artand开馆展(A-SPACE,2017),无界艺术当代作品邀请展(沈耀初美术馆,2017),第二届“Inter-Youth”国际青年绘画展(中国美术学院美术馆,2016),“青年艺术+”青年艺术家推广计划(宋庄当代艺术文献馆,2016),咫尺之境-小幅绘画作品展(兑山美术馆,2016),“WHIPLASH!!!光之回响”十年纪念群展(红门画廊, 2016),“木兰舟”艺术计划—文明漂流(融侨艺术中心, 2016),学院·新意—两岸三地巡回展(雍和艺术馆,2016)。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除