异化之躯与自然之序

——姚浩绘画中的身体图式与精神逃逸

—— 刘芳

梅洛庞蒂认为“身体图式”是一种前反思的“意识觉知”,它使身体在特定情境中自动导向某一任务的完成。既表现为实现意图的具体身体姿态,也是身体在世存在的证明方式,反映出人与世界之间的嵌合关系。马克·汉森的“身体技术性”源于身体作为一个开放的技术系统,不断接纳现实与潜在的劳动形式。因此,身体图式作为原初的技术生成机制,既意味着身体通过习得技能与习惯实现与技术的融合,也表现为身体与技术劳动合二为一的体现状态。在现代机器化大生产中,人逐渐从主体沦为客体,身体从技术的使用者,转变为技术系统的一部分,身体的进化也从“自然选择”模式变为“人工选择”模式。这不仅是身体的工具化,甚至自我也将身体的工具化视为一种“人力资源”。它必须适应外部技术环境的要求,不断追逐新的生产模式,将机械的运行逻辑内化,使身体姿态、习惯与外在运作模式相统一,形成新的、适应技术秩序的身体图式。

姚浩 劳动者1 2025 纸本水墨 179×386cm

姚浩的新作《劳动者》和《搬重物的人》系列中,人物的面孔被忽略,个体特征被抹平,具体身份被去除,成为群像或群体中的个体。而群像的集体特征是以搬拾重物为场景,这个场景又脱离开具体语境,在无限循环的劳作中,躬身负重的姿态被强化抽离,劳作中的人并非我们一般认知中的健硕有力,而是身体纤长瘦弱,头身比例失衡,只有弯曲的身体在黑白墨色的挤压下强烈刺目,粗砺的线条,简洁克制的造型和笔墨,与细弱的身体形象形成反差。强大与脆弱,无奈且无谓,徒劳又无力,循环演变为一场荒诞戏剧。艺术家以此身体动作隐喻当下内卷社会中人的异化:机械重复的劳动对生命力的消磨从未改变,从田间土地的“躬身”到城市混凝土中的负重,再到今天算法制度下的倦怠,劳动异化只是更换了场景与形式,身体的工具化从未终结。正如海德格尔“存在的被抛性”投射到劳动者的生存困境,无论生产力如何变革,生命始终在“站立奋斗”与“坐下喘息”的钟摆运动中,逼近西西弗斯式的荒诞本质。

姚浩 搬石头的人5 2025 纸本水墨 139×96cm

姚浩 搬石头的人1 2025 纸本水墨 115.5×90cm

技术统治时代,人已从技术主体沦为技术系统的奴仆,看似与机器越来越紧密,但“肉身”却与世界越来越分离。每个人都被抽象化,同质化为技术系统中的一环,人的生命本身在技术加速中已被信息化和数字化,失去本真状态,卷入“后人类危机”。姚浩的作品以一种冷静而悲悯的视角,重新审视了劳动者的身体,那些躬身弯腰、循环往复的动作,正如艺术家自己所言“画了这么多幅其实只是在画那一幅(指《劳动者》群像)”,因此可以理解为单个人的画面也是大幅群像中的每个个体,即我们被遮蔽于群体之中。艺术家不断地描绘劳动群体的身体姿态,群像既是技术劳动环节中的每一个人也是同一个人。无限重复的“躬身”图式犹如无数朝向大地的问号,成为艺术家代言劳动者的“躬身之问”。这即是个体确证存在的无奈之举,也是对困境中徒劳无力的荒诞反讽。今天的劳动者在自我驱动的循环中异化为“功绩主体”,甚至在绩效达成中获得虚幻的成就感,在失控与被控中进入一种“新宿命”。由此,姚浩的绘画已经完全去除了以往的浪漫化叙事,并经由切身感受投射向公共性问题的关注和观念性思考。绘画语言自然也从以往的具象表现方式向承载普遍性问题的抽象形式过渡。

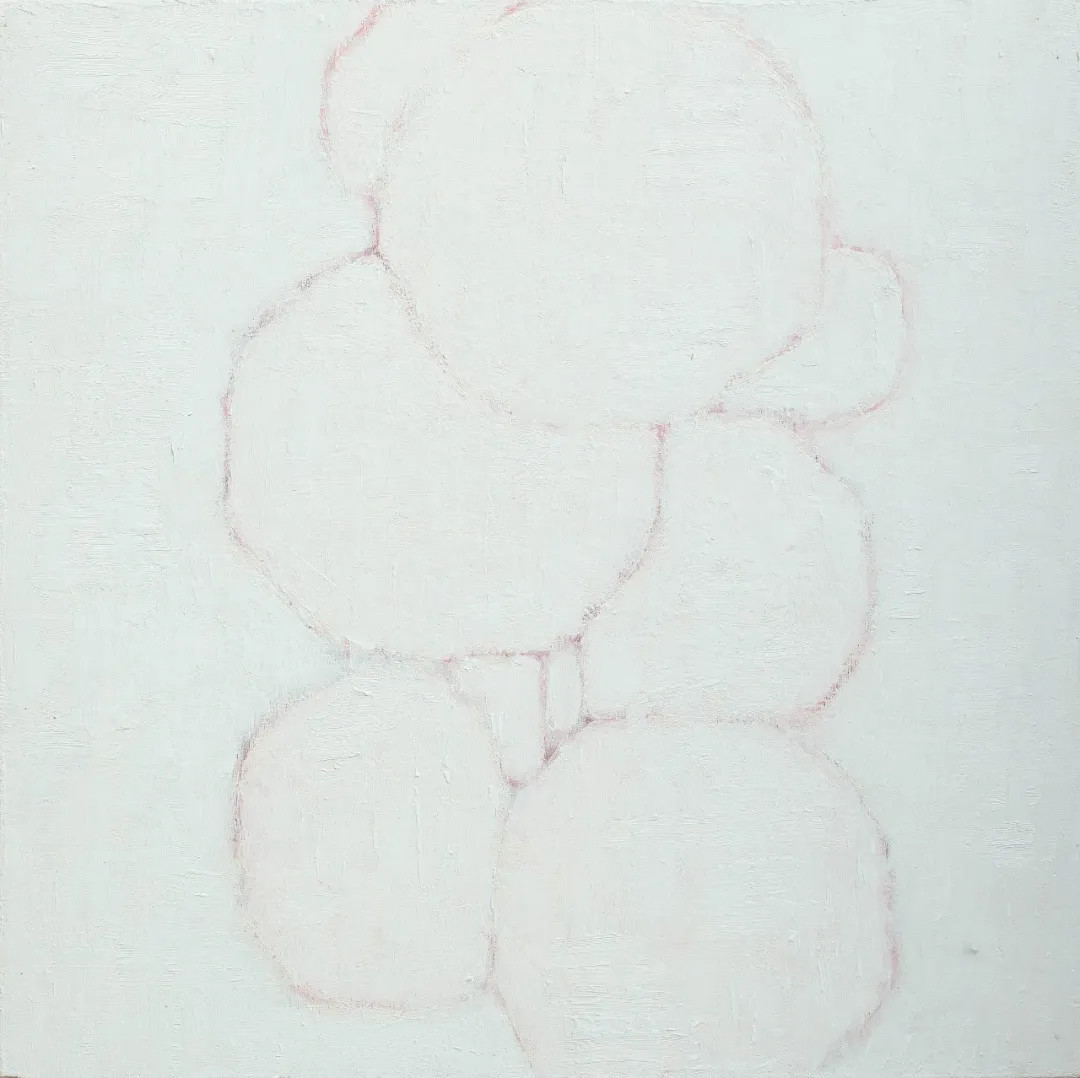

姚浩 搬重物的人2 2025 木板丙烯 40×40cm

姚浩 搬重物的人4 2025 木板丙烯 40×40cm

如何“解蔽”技术时代的精神危机?如何在异化中守护人性的余烬?当身体图式展现劳动异化之时,姚浩又同时转向了对植物世界和自然秩序的关注。植物系列作品则通过对蜀葵这一寻常之物、记忆之物的反复描绘,寻找最源初的切身感知。梅洛庞蒂的身体现象学指出身体具有双重感知的可逆性,它穿梭于主客体之间,既主动地与世界打交道,又通过“觉知”将自身置于世界的特定关系网络中。艺术家在“植物系列”中所呈现的,正是这样一种“肉身”的观看方式,通过主体主动的意向性观看,还原出客体物的本然状态。在此,“肉身”超越了主客二分的传统框架,从而弥合了技术理性所造成的身心分离状态。朴素的“寻常之物”一直是艺术家的描绘对象和表现意境,也是艺术家能在最通常的劳作之中敏感到身体意象的选择原由。而不被关注和未被意义固化的蜀葵则意味着更多自由想象的空间。作品《幽语》系列既呈现出对物性本身的尊重,又赋予蜀葵这一最不具市场价值和未被定义的花卉以神性,为蜀葵造像,为自由造像。而作品《变奏》则生成一个完全超越植物自身的世界,似乎是艺术家企图忘却自我,探入微观世界的尝试。在《裂隙02》与《自然秩序01》中,植株的生长次序,花与叶的遮挡,以及光与隙产生的空间关系又成为艺术家捕捉自然秩序的切入口,此时植物本身的造型已不再重要,而物与物之间新的关系则成为描绘主体,这个关系是动态的而非固化的,所有关于物的自性在此显现,物之为物,如其所是,蜀葵在失序的时空中绽放自身。植物的世界显然是艺术家为自己打造的一个“逃逸”之地,让不被看见的被看见,让不被听见的被听见,像植物一样生长,像水一样渗透,像光一样变幻,找到系统的裂隙,在其中流动、创造,开辟新的路径。并在自然秩序的抽象凝望中以静止对抗加速,获得片刻沉思,使身体主体性在劳动异化中遭到破坏后得到精神性补偿。

姚浩 劳动者2 2025 纸本水墨 179×290cm

因此,如果说《劳动者》和《搬起重物的人》系列中的造型手法和笔墨方式还是基于具象表现,那么植物系列的绘画语言则是基于感受性的抽象,而非仅形式化的抽象,如《窗外的树叶》两幅小画则是艺术家对图形本身的推演,再推演下去将是纯粹的视觉形式,只剩下构成与装饰,而艺术家显然意识到这一点,敏锐地转向了感知抽象。并在《裂隙》和《自然秩序》、《变奏》系列逐步把对蜀葵的具身视觉感知和情感记忆抽离出来加以强化,至此,抽象中的主体性得以显现,但又与现实保持着关联。这种抽象方式既脱离了具体叙事语境,也不同于一般表现性抽象,更区别于传统水墨意象,而是在理知范畴内以主观感知重构了客观物象,是一种从自然生命中汲取灵感,并将其提炼为一种非具象的、充满生命感和生长感的“有机抽象”。它拒绝冰冷机械的构成方式,拥抱神秘的几何学与生命的不确知,通过对植物形态的抽取和重构,传达艺术家对生命本源、内在情感和自然奥秘的探究。

姚浩 幽语4 2025 纸本水墨 107×68cm

姚浩 裂隙2 2025 纸本水墨145×111cm

姚浩在同一时期交替进行人与物的创作方式,首先尊重了自己肉身于世的真切感受和立体观看,也是在主客交互之间显现本真之态的不同面向。创作者企图用这种方式把躬身徒劳,灵肉分离的身体图式嵌回源初世界之中。姚浩的新作不仅在不同题材间横跳,也在不同媒介之间进行尝试。例如以木板丙烯可覆盖修改的方式来对应宣纸水墨的多层叠加,硬性材料上笔触的清晰明确也反应给了宣纸上笔墨的肯定自若,新作品中的水墨方式几乎摒弃了软笔在宣纸上的浓淡干湿,氤氲渗化,代之以枯涩皴擦和重墨积染,弱化灰色色域,强化黑白对比的尖锐和力量感。艺术家在两种材料的不同物性之间获得新的启发,突破了笔墨的惯性,绘画语言也因此发生了深度转向,以实验更多水墨的可能性。其实,关于水墨自身的问题无需再多言,承载了太多传统基因和文化问题的水墨在今天如何表现和发展,姚浩的作品已经包含了其中的答案:就是要面对新问题、真问题,放下老问题,我们应该探讨每个艺术家个体如何面对他的艺术真理性问题,而非再纠结“姓东姓西”这一类的的二元化问题。今天的水墨艺术需要双重性反思,即艺术本体的自为存在,以及艺术与社会之间的关系。阿多诺所谓现代艺术的自律性和社会性张力即是说艺术的双重本质总是处于相互冲突又依赖之中。直面当下和人生有限性,尊重切身感受,并不断重塑新生,才能探索这个媒介本身更多的可能性,可能性则来自于艺术家的观念表达和媒介语言的实验。

姚浩 自然秩序01 2023 木板丙烯 40×40cm

姚浩 自然秩序01 2023 木板丙烯 40×40cm

姚浩 变奏 2025 木板丙烯 90×70cm

在姚浩的艺术中,也贯穿着这样一种双重性的创造意志。他以笔墨构建起一个介于肉身负重与自然秩序之间的视觉系统,既不回避人在技术社会中的异化现实,也不放弃在艺术形式中寻求精神性的超越与回归。这种既忠于现实感受,又致力于艺术重构的尝试,正是创造意志的体现。它们在此构成一种深刻的辩证关系,在直接揭示出现代技术社会中对身体的规训与异化的同时,又在精神层面重建主体与自然的内在联结,从而实现对技术理性的超越与“逃逸”。这两种手法并非彼此排斥,而是共同构成艺术家对当代生存境遇的双重回应,一方面毫不回避地凝视现实困境,另一方面又以感知抽象和形式提炼的“自然之序”,开辟出一个可供沉思的精神栖居之地。正是在这种辩证方式的创作实践中,姚浩实现了对水墨媒介的当代性转化,也使他的艺术同时葆有社会批判的介入意识和向内超越的精神维度。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系