弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是一种来源于成熟B细胞的侵袭性肿瘤,是最常见的非霍奇金淋巴瘤类型,约占全部非霍奇金淋巴瘤的25%~50%。DLBCL临床异质性大,其中30%的DLBCL患者存在MYC/BCL2 同时过度表达。临床上,通常以MYC表达≥40%和BCL2表达≥50%作为界定双表达淋巴瘤的阈值。MYC蛋白参与促进细胞增殖,BCL2蛋白主要发挥抗细胞凋亡作用,双蛋白高表达将导致肿瘤增殖加速而凋亡减少,可能是双表达DLBCL预后不佳的潜在因素,这为临床治疗带来了一定的难度。

本期,深圳市人民医院血液科周继豪教授带领其团队成员李国强医生将为我们分享一例CARD11突变的双表达DLBCL的诊疗过程,欢迎大家一起探讨学习。

病例基本情况

-

男,72岁

-

主诉:咽痛3月,左颌下肿痛半月余

-

现病史:患者2023年2月无明显诱因出现咽痛,至当地医院查双侧颈部淋巴结超声,显示双侧颌下腺旁多发增大淋巴结。颈部CT检查发现双侧扁桃体增大伴多发淋巴肿大。经抗感染治疗,病情未见好转。2023年4月出现左下颌肿痛,于2023年4月13日行扁桃体肿物活检,病理检查结果显示:(左侧扁桃体)符合非霍奇金淋巴瘤,B细胞型。为进一步诊治,患者入院治疗。自起病来,无发热、盗汗症状,体重下降5kg。

-

既往史与家族史:高血压病史多年,长期口服降压药,血压控制可;其他无特殊。

入院检查

-

专科检查:

血压129/86mmHg,体表面积1.71m²,KPS评分为90分。

左侧颌下可触及直径约2cm的肿大淋巴结,其余全身浅表淋巴结未触及肿大。双侧扁桃体呈II度肿大,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音;心律齐,各瓣膜区未闻及杂音;腹部平软,未触及明显包块,肝脾肋下未触及肿大。双下肢无水肿,神经系统检查未见病理征阳性。

-

实验室检查:HBsAg阴性,免疫固定电泳结果未显示单克隆免疫球蛋白;肿瘤标志物、乙肝病毒DNA定量、结核杆菌抗体、风湿免疫相关抗体检测、EB病毒核酸检测(全血及血浆)均未见明显异常。

血常规:WBC 6.13 X109/L,HGB 149g/L,PLT 144 X10^9/L

生化检查:CR78μmol/L,eGFR 84.62 ml/(min·1.73m2),LDH 386 U/L,β2-M 5.8mg/L

辅助检查

-

骨髓穿刺活检:骨髓形态未见肿瘤细胞,骨髓流式细胞术分析未见异常免疫表型。

-

病理检查:(左侧扁桃体)活检标本,非霍奇金淋巴瘤,B细胞性,结合免疫组化表达及FISH检测结果,符合弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL),非特指型(NOS),非生发中心B细胞型(non-GCB)。

-

免疫组化:瘤细胞CK(-)、CD20(+)、CD3(-)、LCA(+)、CD30(-)、Bcl-2(90%+)、Bcl-6(+)、C-Myc(40%+)、MUM1(+)、CD10(-)、CD23(-)、CD5(-)、P16(-)、CK5/6(-)、Ki-67(60%+),Cyclin D1(部分+)、SOX-11(-)、P53(40%+)。

-

原位杂交:EBER(-)。

-

FISH检测:C-MYC、Bcl-2、,Bcl-6基因阴性。

-

肿瘤组织NGS检测:提示ST2亚型,CARD11基因突变。

影像学检查

-

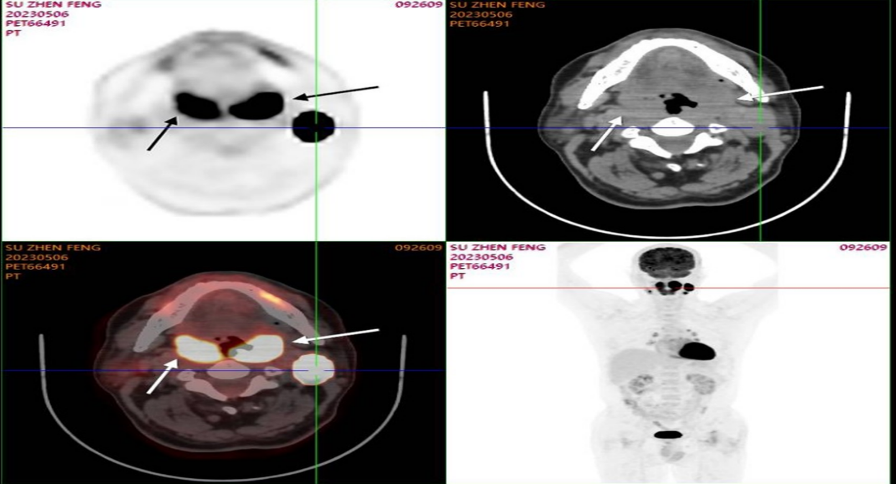

PET-CT:

双侧咽扁桃体:明显肿大,伴糖代谢增高;颈部双侧见多枚淋巴结影,伴糖代谢增高。上述部位符合淋巴瘤影像特征,Lugano分期:II期;余颈部多枚淋巴结影,未伴糖代谢增高,考虑为反应性增生可能,建议随诊观察。

脑部:老年性脑改变;双侧基底节区可见小缺血灶、腔梗。

鼻咽部:粘膜增厚,伴糖代谢增高,考虑炎性病变可能性大,建议随诊复查;副鼻窦炎;甲状腺右侧叶可见稍低密度结节影,未伴糖代谢增高,建议超声检查。

肺部:左肺下叶结节影,未伴糖代谢增高,建议6-12个月复查;左肺下叶存在钙化灶;双肺可见索条影;纵隔及双侧肺门可见多枚淋巴结影,伴糖代谢增高,考虑炎性增生淋巴结可能性大。

腹部:肝囊肿;双肾囊肿。

骨骼:双侧股骨头置换术后改变,手术局部糖代谢增高,考虑炎性病变;脊柱退行性病变。

入院诊断

-

非霍奇金淋巴瘤-弥漫大B细胞淋巴瘤(非特指型)

non-GCB型

双表达

II期A组

NCCN-IPI评分2分

CARD11基因突变

-

高血压

III级,高危

治疗经过及随访情况

-

2023-05-10至2023-08-30:排除所有禁忌症后,患者接受了共6个疗程的西达本胺联合R-CHOP方案化疗。

-

西达本胺联合R-CHOP方案:西达本胺20mg biw+ 利妥昔单抗 700mg d0+环磷酰胺 1.1g d1+吡柔比星 75mg d1+长春新碱 2mg d1+地塞米松 17mg d0-d4;

-

化疗期间,辅以降压,碱化水化、抑酸护胃等治疗措施。

-

2023-09-23及2023-10-21患者分别接受了两次利妥昔单抗700mg d0的治疗。

-

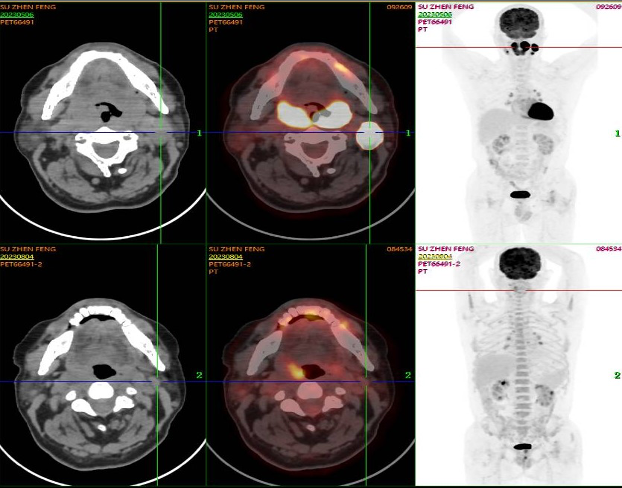

经过4个疗程的化疗后,PET-CT评估结果显示为完全代谢缓解(CMR)。

-

2023-11-08至2023-11-30:为减少局部复发,患者接受了巩固放疗,放疗方案为7f-IMRT,95%PTV 30.6Gy/1.8Gy/17F/23d。放疗过程顺利,放疗结束后,复查PET-CT提示为CMR。

-

持续随访至今,患者仍处于无病生存状态。

病例作者

李国强 医生

深圳市人民医院血液科 主治医师

深圳市医师协会血液科医师分会理事

深圳市健康管理协会血液科医师分会委员

广东省健促会干细胞及免疫细胞治疗分会常委

广东省基层医药淋巴瘤专业委员会委员

深圳市中西医结合学会血液学专委会常委

深圳市医师协会内科学分会理事

深圳市医师协会肿瘤免疫治疗专业委员会理事

深圳市抗癌协会血液肿瘤专业委员会委员

深圳市抗癌协会淋巴瘤/白血病专业委员会委员

治疗体会

双表达弥漫大B细胞淋巴瘤由于MYC和BCL2的同时过度表达,这类患者往往对治疗反应不佳,且复发风险较高。采用西达本胺联合R-CHOP方案进行治疗,能有效改善患者的临床预后,延长生存期,并显著降低后续复发的风险。这种个体化的治疗策略,有助于患者迅速达到疾病完全缓解状态,从而实现长期、稳定的疾病控制效果。

点评专家

周继豪 教授

深圳市人民医院血液科 主任医师

博士,博士后

暨南大学副教授,硕士生导师

周继豪毕业于北京大学医学部,获血液病学博士学位;2010年至2013年于中国人民解放军总医院血液科从事博士后研究工作;2013年起进入深圳市人民医院血液内科工作至今,期间于2016年任美国迈阿密大学西尔维斯特肿瘤中心访问学者,2023年任美国梅奥诊所血液科研究访问学者,近年来先后主持和参与国家级、省部级课题多项,发表中英文论著二十余篇,2017年荣获“深圳市医管中心青年岗位能手”,2018年入选广东省首批杰出青年医学人才,并荣获深圳市首届十佳杰出青年医生称号;2020年荣获深圳市优秀医师;2021年入选岭南名医录

病例点评

该病例涉及一位72岁老年男性,因咽痛及左颌下肿痛就诊,最终确诊为双表达DLBCL并伴有CARD11基因突变,分子分型为ST2亚型,属于较为复杂的淋巴瘤类型。鉴于双表达DLBCL患者在接受R-CHOP治疗后预后不佳,且该患者还兼具CARD11突变这一预示不良预后的风险因素,既往文献报道提示CARD11突变可能可能通过激活NF-κB信号通路与患者对免疫化疗的耐药性相关,ST2分子分型也与NF-κB的激活有关,需要在现行标准R-CHOP治疗方案之上探索更优的治疗途径,在治疗策略上,治疗团队选择采用西达本胺联合R-CHOP方案的化疗。该治疗方案疗效显著,在第4个疗程后,PET-CT评估结果显示患者达到CMR状态。患者后续又接受了两次利妥昔单抗治疗和为减少局部复发风险的巩固放疗。随访至今,患者仍处于无病生存的状态。这一结果不仅肯定了该治疗方案的个体化和综合性,也为今后的工作提供了宝贵经验和启示。

西达本胺联合方案之所以精准地治疗双表达DLBCL患者,是由于它能够通过多种机制诱导肿瘤细胞凋亡,克服肿瘤耐药性。首先,作为HDAC抑制剂,西达本胺能够直接下调双表达DLBCL中MYC和BCL2蛋白的表达,从而促进肿瘤细胞的凋亡并降低其耐药性。其次,西达本胺作为表观遗传学药物,与R-CHOP方案中的利妥昔单抗具有协同作用,可以通过上调CD20的表达,增加肿瘤细胞对利妥昔单抗的敏感性。此外,西达本胺对多种化疗药物具有增敏和克服耐药的作用。在多种作用机制背景下,西达本胺的加入大大提高了伴高危因素的双表达初诊DLBCL患者对R-CHOP方案的敏感性,进而显著提高临床疗效。一项前瞻性、对照、多中心、双盲的Ⅲ期临床试验(DEB)的中期数据显示,加入西达本胺的试验组的完全缓解率达到了73%,相比标准的R-CHOP组提高了11%。同时,在生存数据(EFS)的分析上,也看到了显著差异。无论是完全缓解率,还是无事件生存期(EFS)上,在传统的R-CHOP方案基础上加入西达本胺均表现出显著改善。所以,我们推荐将含有西达本胺的治疗方案与R-CHOP联合使用,作为初诊双表达DLBCL患者的治疗策略,以期为这类患者带来疗效升级及生存获益改善。

荟萃名家 聚焦临床

欢迎关注CCMTV·血液频道!