2024年3月16日至5月2日,艺术家李可津的个展“恐惧吞噬灵魂”在没顶画廊展出。展览前,李可津和诗人、艺术工作者张铎瀚在工作室进行了对谈,就创作的灵感来源、创作过程及对于“恐惧”的理解展开了深入的探讨。

展览现场

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q = 张铎瀚(诗人,艺术工作者)

A = 李可津(艺术家)

Q:第一眼看去你的作品尺幅都偏大,你是非常享受画大画吗?

A:很享受,画完很有成就感,而且大画只能出现与之相匹配的空间。这样很多问题也就直接了很多,我希望我的作品还是能和大型空间产生互动,或像一群巨大的野兽一样被关在里面。

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q:我倒是在很多画面的局部发现了一些与主体无关的形象,比如这张里怪物的手边好像一个菩萨的头,但我基本确信你不是刻意画上去的。

A:对,因为作画过程中我会刻意追求不规则的笔触,大尺幅作品的创作过程中也需要大范围调动身体,笔触和痕迹也就有了更高的自由度,而且你说会在局部中发现连我自己都没有意识到的形象,意味着笔触间的无意识的组合的同时会带来更多的偶然性。

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q:你对怪兽和恶魔很感兴趣,那你画的内容更多是基于你自己的想象与虚构,还是会化用已有的素材?

A:我一般不会直接使用素材,创作主要还是靠想象。也就是编造形象来产生叙事,像这次在没顶画廊的展览,这批作品包含各种暗黑形象,有恶魔和野兽,和我平时看的科幻电影和文学相密切关联,《双峰》(Twin Peaks)系列剧集和和阿西莫夫的小说以及邪典(cult)类型的动漫是我重要的灵感来源,科幻是我的底层逻辑。

Q:所以可以理解为是你对灵感来源的补充。那这些想象有个人记忆的成分吗?

A:有的,因为记忆能很好的和当下现实拉开距离,而且有些记忆本身在脑海里就是变形的不可名状的。但是我并不想刻意去强调这一点,记忆是特殊的但是关于记忆的讨论其实是很公共的。关于记忆方面的构思都是短暂而零碎的,一个模糊的感觉或者画面,我就会开始行动了,因为来自生活的干扰太多了,想的太多反而没法下笔。

比如我想到一个奇怪的眼睛或者嘴巴我就会立刻去画这部分,然后延伸去构建这个生物的面孔,再到身体和画面。使用记忆的同时其实也是筛选记忆的过程,脑海里得先有一个点或者画面。创作是一个自律的过程,很像是在造物,但是比如说我爱看奥特曼但是我不会去直接画奥特曼。

Q:现实生活会影响你画面的叙事或情感吗?

A:会的,看一场电影,刷一个小视频或者新闻都有可能,比如之前看直播吃鲨鱼,一个食物链上层的狩猎者作为一种快餐式的低端油炸方式被处理来进入消费和表演,颠覆了我对《大白鲨》的恐惧,曾经的狩猎者和被狩猎者的角色互换,果然人才是猛兽,现实也足够离谱。

Q:特摄片对你而言是个很重要的灵感来源对吗?

A:是的,昭和奥特曼,约翰·卡朋特的电影都是很重要的灵感,粗糙的制作带有原始的美感,伴随着很多恐怖和血腥的镜头,和对人性的拷问,每次看都有不一样的感受。

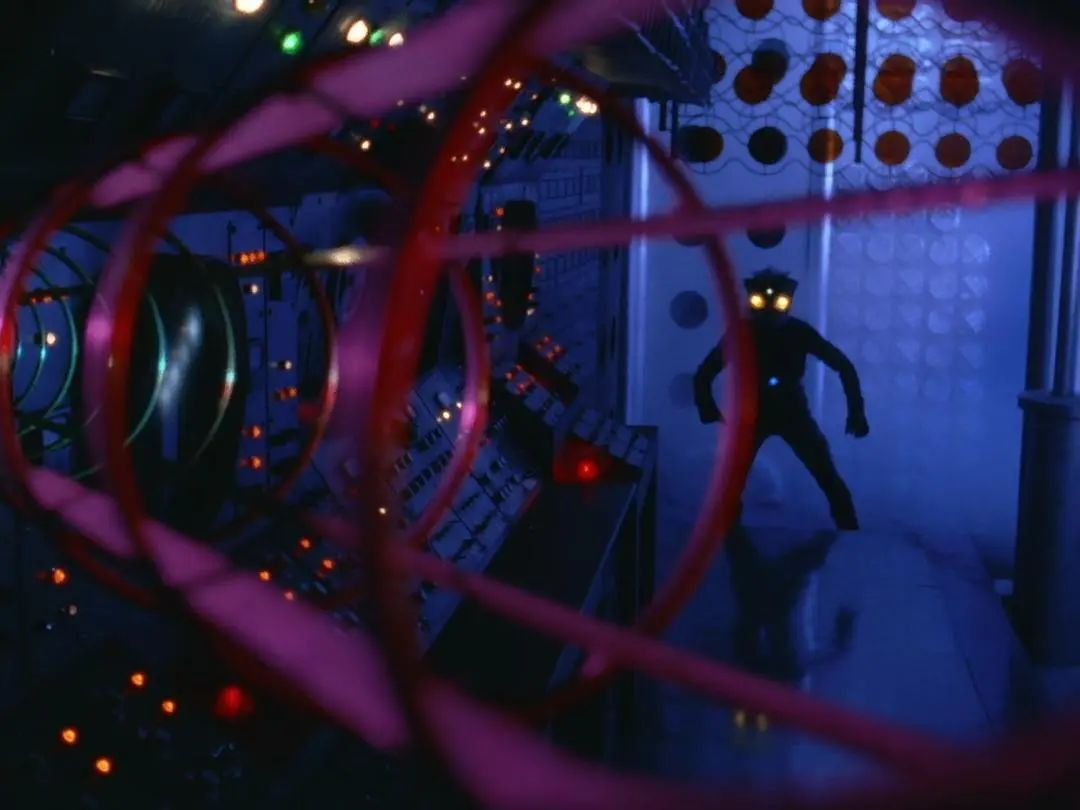

《雷欧奥特曼》38话剧照

Q:这画的是一张猫脸吗,但我又感到这肯定不是一个单一的形象。

A:我对形象的处理还是以缝合的方式为主,也和我碎片式的创作习惯有关系,熟悉的东西缝合起来可能就陌生了,再置入一个陌生且诡异的空间,叙事也就自然而然的发生了。其实绘画在我看来,可以不谈方法,从始至终只有创作这件事,创作中一旦你明确了你的目的以后,所有个人化的表现手法会自然的生成和跟进。

Q:聊聊你为什么这么用色?色彩很强烈并且铺陈。

A:强烈的色彩对比会使得视觉的张力更强,会有更大的侵略性,当然和我的视觉经验有很大的关系,也是记忆的一部分,我很喜欢大卫·林奇在电影中的画面配色,浓郁的撞色会更显得气氛的诡异和迷离。

Q:那你最喜欢什么颜色?这是我看你画很难得出结论的一个事儿。

A:我喜欢用一些高纯度的颜色,原色,和一些荧光色。

Q:这是尾巴吗?

A:不是,这是一个舌头,是那种触手一样的舌头。

工作室场景

Q:嗯,有点情色,而且你换个角度看它也像一只鸟,就是一个没有五官的鸟。

A:其实我在我画的时候还是想追求抽象性多一点,不想交代的过于直白,一种感性的抽象吧。模棱两可也蛮不错的,那这样的话大家的解读空间也会大很多,如果指向性太强自己也会觉得没劲。所以你会觉得像鸟或者像一只猫也很正常因为看的角度不同,而且我本身在创作的过程中也画一画停一停这样中间会发现新的角度,甚至画到一半可能倒过来看更好我就会直接把画倒过来画。你只要脑子里要有那个画面,偶然性会给你带来意外的闪光点。

Q:这张野兽的形象很明显。

A:当初画野兽的形象我还是想表达一个暴走的形态,一种突破自身情绪极限状态下的异化,可能面临着被压制或者牺牲,阿尔托在残酷戏剧里也说的,野兽是哪里来的,来自于精神,一种对器官的舍弃和抽离。

《暴走》系列创作过程

Q:阿尔托牛逼的。我看你书桌上也摆着他的文集《对诗歌的反叛》,里面有一段:“要达到这一自杀状态,我必须等待自我的回归;我必须自主我存在的全部表述。上帝将我置于绝望之中,如置于一个光芒寂灭的星群,其辐射在我体内达到了峰值。我求生不能,求死不得,我无法求生或求死。全人类都如我这般。”他是一疯子,骂爹骂娘,呕吐一般写作,但他文字里一直有圣徒的影子。借着聊他,我想问问你对宗教怎么看?

A:我没有宗教信仰,所以本身是没有这个语境的,不过陪伴90后成长的《新世纪福音战士》对我来说可能就是属于我们的圣经了,对此我更倾向把宗教当神秘主义来研究。小时候当成机甲动漫看不懂,长大了发现以宗教神学为构建的动漫作品会有如此大的冲击和震撼。

我觉得对创作者来说这种思考是相通的,阿尔托在《图图古里,黑太阳的仪式》中描述的不就是EVA中第三次冲击触发加夫之门被打开的场景吗 。宗教的魅力就在于复杂神秘庞大的叙事,和对人类终极命运的无限想象和追问。

《双峰》也是如此,猫头鹰洞穴,印第安人屠杀,核试验,受诅咒的地方,UFO,同时还提到很多圣经以西结书中的异象,同时也让我联想到荣格对UFO的历史研究。带有宗教元素和带有多元恐怖气息宏大世界观的叙事都十分令人着迷。

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q:你在创作中或者创作后有想给他串成一种叙事吗啊?比如说某些画之间可能有一些潜在的关联。

A:一个好的叙事构建起来非常难,目前我更愿意通过碎片拼图的形式让它自然的去生成,所以我画一些生物外壳的躯干,野兽的形象,恶魔的肖像,他们虽然没有必然的联系但是彼此相关联,它们组合起来可能会有一个流动的,光怪陆离的叙事或者生态。

Q:所以你的世界观可能正在成型,能见证这个过程也挺奇妙的,我自己作为也对怪形恶魔和恐怖题材感兴趣的创作者,会有一些被印证的时刻。比如看你这幅画,我想到我写过“她梳子一样的牙齿每天都在固定外族人的头颅”。你的画会让你自己想到什么样的文字?

A:哈哈,人总会被神秘,恐怖和未知的东西吸引。你的描绘带着残酷的诗性,我没有想过,但我觉得如果转化为文字可能更偏向精神和能量方面。

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q:我一直在观察你画的这些恶魔的嘴巴,很有意思,瘟疫中的某些被施加在我身上的措施让我对口腔重新充满好奇,永远也忘不了咽拭子那股虚无的味道。我在做一个关于过去三年经验的文字/摄影/行为系列,叫《弱神学》,里面也拍摄了很多我家猫打哈欠时撑大的嘴巴。口腔,入口/出口,进食啊呕吐啊大笑啊怒吼啊尖叫啊等等,极端金属里高频嘶吼也要把嘴打开(撕开),看上去很骇人,我有在做一些这方面现象学的研究。你听黑金属吗?创作的时候会不会听点什么?

A:偶尔会听黑金属,情绪会被狂暴的节奏调动。不过创作的时候我是会听一些低频的电子乐,沉浸感,节奏感强的,为的能更好的进入状态,真正进入状态的时候就会关掉音乐。经历疫情大家都对口腔这个连接身体内部的通道心有余悸,张大的嘴巴,可以是撕咬,吼叫或者吟唱。这种感觉像是一种精神的链接,也是后疫情时代人们的精神状态。我想表达那种疯癫和歇斯底里的状态。就像大卫·林奇塑造的人物《双峰》中被恶魔Bob附身的库珀或者李兰,以及妖夜慌踪结尾男主被警车追逐时张开的血盆大口,配上德国战车的音乐,感觉整个世界都陷入一种疯狂。

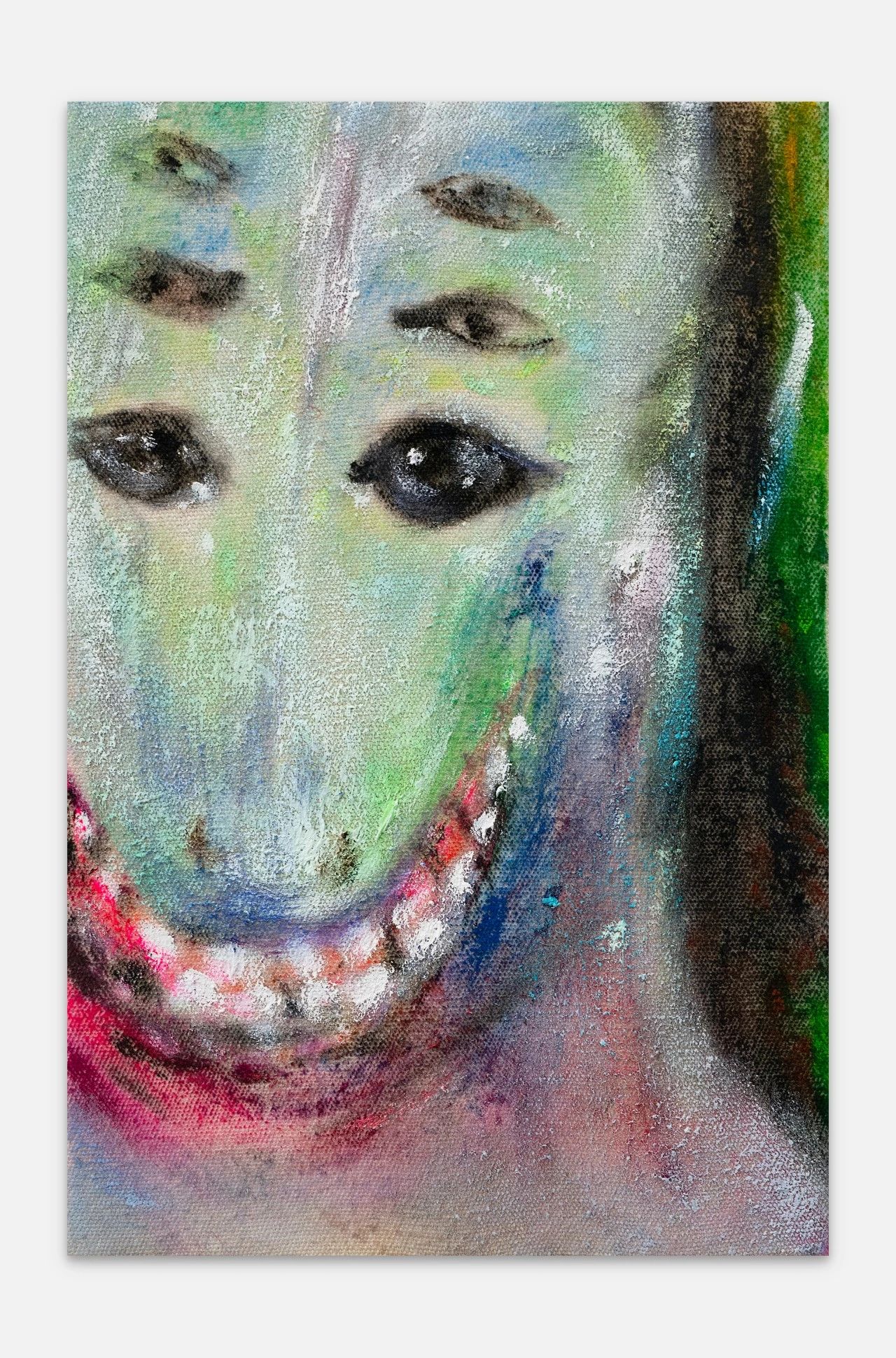

李可津《Bob》2023,布面油画,20 x 30cm

Q:2020-2022这三年你是怎么度过的?

A:疫情没有亲历不幸的遭遇,但是网络上带来的恐惧却是不言而喻的。

Q:你认为杭州有影响你的绘画吗?

A:没有,而且转塘本身也挺孤立的,没有啥杭州的特征的区域。

Q:你有你特别喜欢的画家吗?

A:特别喜欢透纳,暴力凶猛,他的作品传递恶魔的气息。

Q:他画的风暴既有点像恶魔又有那么一点像猫头鹰啊,还有点像乌鸦。然后在那个在阳光中的天使,这个颜色用的就很感觉,很有物质性,像金子一样。

A:他还画了海怪。

Q:这题材太牛逼了,感觉可以直接做死亡金属专辑封面。

A:对,他把自然处理得很科幻,他画的火车就像一条披着金属外壳的沙虫。

Q:除了透纳和培根,再说一个影响你的画家,或者具体的一幅画?

A:现在更喜欢动画家,漫画家,比如庵野秀明,川尻善昭。

展览现场,“李可津:恐惧吞噬的灵魂”,没顶画廊,上海,2024

Q:我看你的作品有些看着有些凶猛,有些也挺可爱的。比如你正在画的这幅绿色的,表情有一种闪亮的呆滞。

A:一种反差感吧,就我觉得创作里面还是需要点反差感。EVA新剧场版里的名场面明日香被傀儡系统处刑的时侯血喷的背景下响起的却是儿歌。恐惧不是单一的,我想要的是生命力,借用恐怖和科幻元素会让我的创作更加的丰满也更加贴合我的性格,实施起来也会更自由。

Q:听上去可爱的部分更像是出于技术角度的处理,你的目的还是呈现残酷?

A:也不完全是,残酷或者暴力应该是构思的手段而不是目的,我并不是想让作品看起来很吓人,而是想呈现另类的美,美应该是多元的,对我来说绘画如果仅仅呈现恐怖或者残酷这个结果好像略显单一了些。

Q:你画一张大画完成大概多少时间呢?

A:时间很难去准确估算,快的话几个礼拜慢的话可能要半年或者更久,画一画,停一停,有感觉了拿出来再画两笔,又放回去,反反复复。而且我比较习惯同时画好几张,有时候效率也确实很低,不过反复折腾也有反复的效果。

Q:你认为杭州有影响你的绘画吗?

A:没有,而且转塘也挺孤立的没有啥杭州的特征。

Q:然后就觉得按照这个逻辑去想的话,其实这个世界就在走向一种形而上的恐怖。

A:是的,我觉得恐惧和未知同时也伴随着启示,这种恐惧的东西好像又时刻和我们保持着距离。

李可津《日暮》2023,布面油画,140 x 160cm

李可津《日暮》2023,布面油画,140 x 160cm

Q:《双峰》第三部我还没看。第二部节奏有点慢,看到中间停了,就一直放那儿了,我觉得我跟这部剧的关系不是文化商品和观众这么粗暴,《双峰》是那种你看过了就长在你生命里的东西,我潜意识里已经确信这个世界上存在双峰镇,就在离我家十几公里的地方。

A:是的,我很喜欢小镇题材的故事,前几年的《梦魇绝镇》我也挺喜欢虽然评分不高,好像是一种幻想,和集体无意识的记忆。神秘的东西就一直在那你会不自觉的受到牵引。只要叙事足够复杂和合理,这个虚构的历史就越会让人感觉真实。

Q:《双峰》的配乐太好了,当时我看剧的时候刷新了我对影视原声的概念,它这样的一个故事,却用了很平静很甜美甚至有点cheesy的旋律开场。

A:对,第三季也是这个音乐,前两季开场是一只鸟然后原始森林有种自然节目的惬意和放松。这么说抛开音乐只谈画面其实和《闪灵》有类似的画面感。

Q:你说《闪灵》开头尼科尔森开着车在盘山公路上的那个大远景?

A:嗯,背后都是残酷的历史。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除