▲“孔千:荒腔人曲”展览静场,蜂巢(北京)当代艺术中心,

Exhibition view of Kong Qian: Outrageous Comedy of Humanity,Hive Center for Contemporary Art (Beijing),

2024.3.16-2024.5.7

出走梦游乡

谈孔千近作

文 | 于非

引言

对历史的回望与对自我的内观构成了孔千创作生命中两个至关重要的动作。这两个动作如同闸口,释放着孔千源源不断、奔泻而出的深思与狂想。正是这两股力量的合流与相互渗透,激荡出孔千曲折复杂、难以一言蔽之的绘画景观。

过去的五年对于孔千来说无疑是意义重大的。值得被提及的并非任何具体的事件,而是由此所触发的高度连续与密集的创作输出。在这个井喷式的创作过程里,个体的自觉性进一步强化,更加富于结构化的创作特征逐渐明朗。这并不意味着原先盘根错节的复杂性趋于了程式与规整。恰恰相反,正是由于孔千在此期间完成了关键性的自我梳理与整合,创作内部被逐步拓展的多样层次得以更为清晰地同时向艺术家自身以及观者展露。

平行于孔千日常创作的,是他多次提及的考古之旅。在创作与教学的间隙里,孔千有意识地重访了华夏文明历程中的诸多古迹。从河南的二里头到山西的陶寺遗址,再到陕西的石峁古城等等,那些中原深处的历史记忆与孔千多年来沉淀出的历史观在一次次的在地体验中进行着隔空对话,由此碰撞出的持续性思辨依托变幻多端的造型最终现身于画面之上。

在日复一日的时间积累中,百余件绘画脱胎而出,十余个系列接踵而至。每个系列可经由整齐划一的语言形式所识别,但他们全然不是封闭的,而是深度交叉的。一个个母题在不同系列中的作品之间延展、嬗变,在看似严谨的连贯性中频频闪现着超越框架的跳跃性。就这样,孔千以他规模庞大的近作结成了一张密不透风的网,网罗住他无数个不可复制的生命片段。

一、血与骨

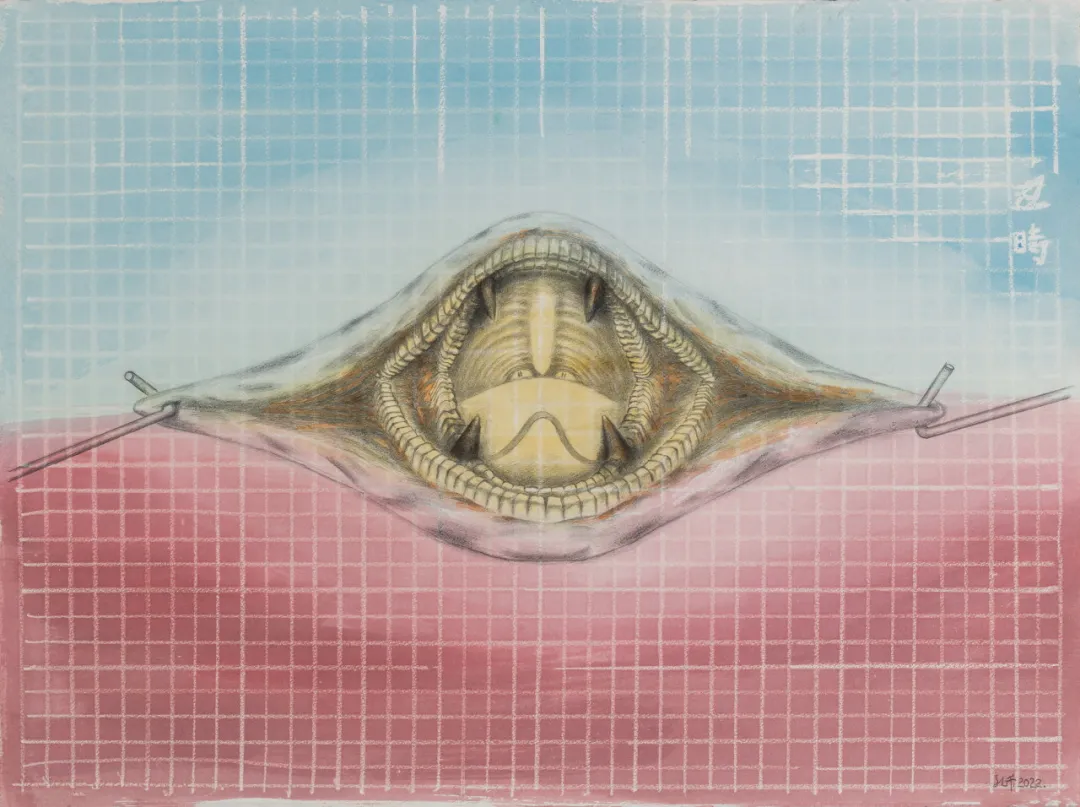

在孔千无比庞杂的绘画系统之中,一些特定与典型的形象始终在场。身体局部,包括人的内脏、器官与肢体时常被孔千提炼而出进行描绘与演绎。《四个脑仁》与《足》中被切割的大脑与残破的断足,成为了被截断的自由意志的身体表征;《嘴》将这一部位与身体割离,在外力的钳制与撕扯下被迫张开到最大限度,将个体的脆弱与无力暴露无遗;《心脏》中的脏器更像是弗兰肯斯坦拼凑出的怪物。孔千不遗余力地用细密的线条搭建细胞增殖般的构成,尖锐外物的嵌入伴随着红色裸露的伤口与一只睁大而惊恐的眼睛,将创痛无声地传递。

▲

孔千/ Kong Qian

四个脑仁/ Four Brains

2019

德国纸浆板、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on pulp board

72×80cm

▲

孔千/ Kong Qian

足/ Foot

2019

德国纸浆板、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on pulp board

80×72cm

▲

孔千/ Kong Qian

嘴/ Mouth

2022

英国纸、铅笔、水彩/ Pencil and watercolour on paper

57×76cm

▲

孔千/ Kong Qian

心脏/ Heart

2019

德国纸浆板、铅笔、炭条

Pencil and charcoal strips on pulp board

80×72cm

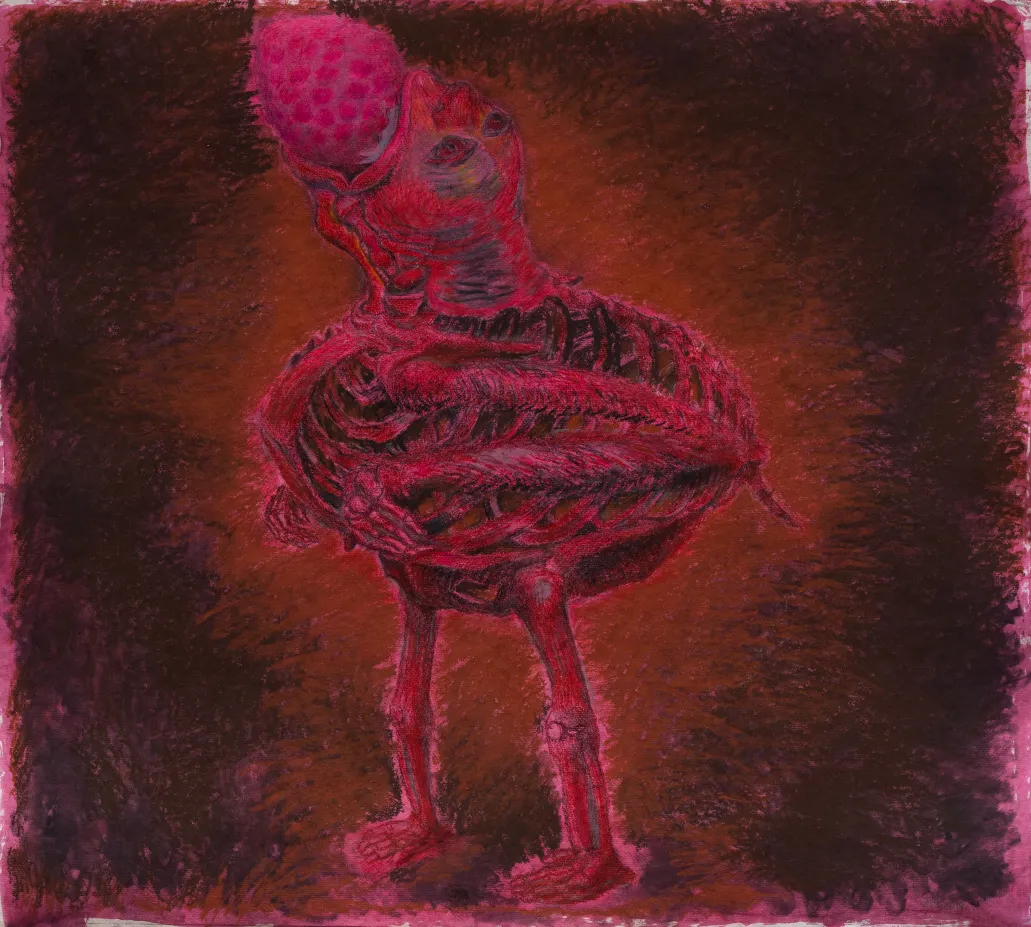

骨骼与赤裸人体在孔千的绘画中更是层出叠见。《拔牙》中充满剥夺感的人体侧卧于地面,勉力支撑着只剩下肋骨的躯干;《吃草莓的骨骼》更是将人异化为鸟兽般的躯体,大口吞食的贪婪面目下却是嶙峋畸变的瘦骨。隐形与显性的暴力感弥漫在孔千的绘画当中几乎无处不在。《及时贴》中蜷缩着的人体在残酷的外部世界中无可遁形,周身与面部密布着覆盖伤口的创口贴,试图呐喊却发不出任何声音。孔千所塑造的人体不经意间暗合了阿甘本政治哲学中的“赤裸生命(bare life)”,成为了失权、失语,被剥夺与宰治的存在。《餐》更是将这一暴力推至极点。猩红色的画面中央是一具刚刚失去生命的尸体,无数食人鸟把它团团围住,将未及腐烂的肉身背部洞开,不知餍足地啄食着新鲜的血肉。

▲

孔千/ Kong Qian

拔牙/ Tooth Extraction

2022

老人头纸、炭条、炭笔、色粉

Charcoal strips, charcoal pencils and pastel on paper

76×102.5cm

▲

孔千/ Kong Qian

吃草莓的骨骼/ Skeleton Eating Strawberry

2019

德国纸浆板、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on pulp board

72×80cm

▲

孔千/ Kong Qian

及时贴/ Timely Post

2022

老人头纸、炭条、色粉/ Charcoal strips and pastel on paper

102.5×76cm

▲

孔千/ Kong Qian

餐/ Meal

2022

纸板、特种笔、炭条

Special pens and charcoal strips on cardboard

90.5×120cm

孔千所选择的形象与经营的画面从来都站在精致、美好与温和的反面,它们常常是惊悚而骇人的,甚至会引起强烈的不安与不适。孔千以画笔为刀刃进行的解剖式的创作所揭示的,是在血肉与骸骨之下深藏的个体与民族的伤与病。孔千用极致的绘画语言将被忽视与遮蔽的真实和盘托出,让直视成为面对历史与现实唯一的选择。

二、怪力乱神

孔千绘画中鬼魅与怪诞的气息与他极其特殊的造型语言密不可分。他用个人化的语法编辑着形象的构成与关系,不断挑战着既定的美学系统与审美经验。《七人》中的七个或趟或卧、形态各异的形象垂直排列,彼此平行而居。它们手持大烟忘我地吸食,依稀可变的人形早已极度异化和扭曲,成为了丧失主体性,被麻痹和操控的乌合之众。短促的排线、冲突的用色无疑强化了场景的妖异感。更加吊诡的是,这一场景何尝不是历史照进现实。

▲

孔千/ Kong Qian

七人/ Septet

2020

英国纸、色粉、炭条/ Pastel and charcoal strips on paper

76×57cm

《飞天》与《漂浮的玩偶》构成了相似且耐人寻味的形象关系。如同叠罗汉一般,前者由四个垂直堆叠的形象组成,纵然有一双翅膀也似乎与敦煌壁画中的神仙相去甚远,更难以承担多具身躯的重量;后者是一上一下两具漂浮于空中的人体,上位者为下位者指挥着方向,两人从而构成了难以拆分的整体。孔千坦言,他眼中的国人,古往今来,总是背负着历史的幽灵举步维艰。但或许,这更多是他个人意识的投射,毕竟集体的健忘症更加久病难医。

▲

孔千/ Kong Qian

飞天/ Flying Apsara

2019

德国纸浆板、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on pulp board

72×80cm

▲

孔千/ Kong Qian

漂浮的玩偶/ Floating Dolls

2022

老人头纸、炭条、炭笔、色粉

Charcoal strips, charcoal pencils and pastel on paper

76×102.5cm

孔千永远能够将形象的杂糅向极致不断推进,正如《三头六腿的人》向我们展示了一个多面孔、多肢体、混合寄生的生命样态。三头六臂意指佛的法相,而三头六腿则变成了似是而非的异端。画面中形似藏传佛教护法的头颅两侧,原本属于肩臂的位置生长出两副面孔。无独有偶,波提切利为《神曲》所作的插画《路西法》中,路西法的三张面孔被认为分别象征着无力、无知与憎恶,由此构成了魔王的三位一体。涩泽龙彦更是在《恶魔幻影志》中指出,与表示权力、知识与爱的圣三位一体相对,波提切利笔下的魔王构成了“反三位一体“的典型。孔千的创作同样是对正确与正统的背离,只不过这并非他的目的本身,而是触及民族真实境遇的途径。真实即是,我们总是由多重意志主宰,难以抉择脚下前行的方向。

▲

孔千/ Kong Qian

三头六腿的人/ Man with Six Arms and Three Heads

2022

老人头纸、炭条、炭笔、色粉

Charcoal strips, charcoal pencils and pastel on paper

102.5×76cm

三、权力游戏

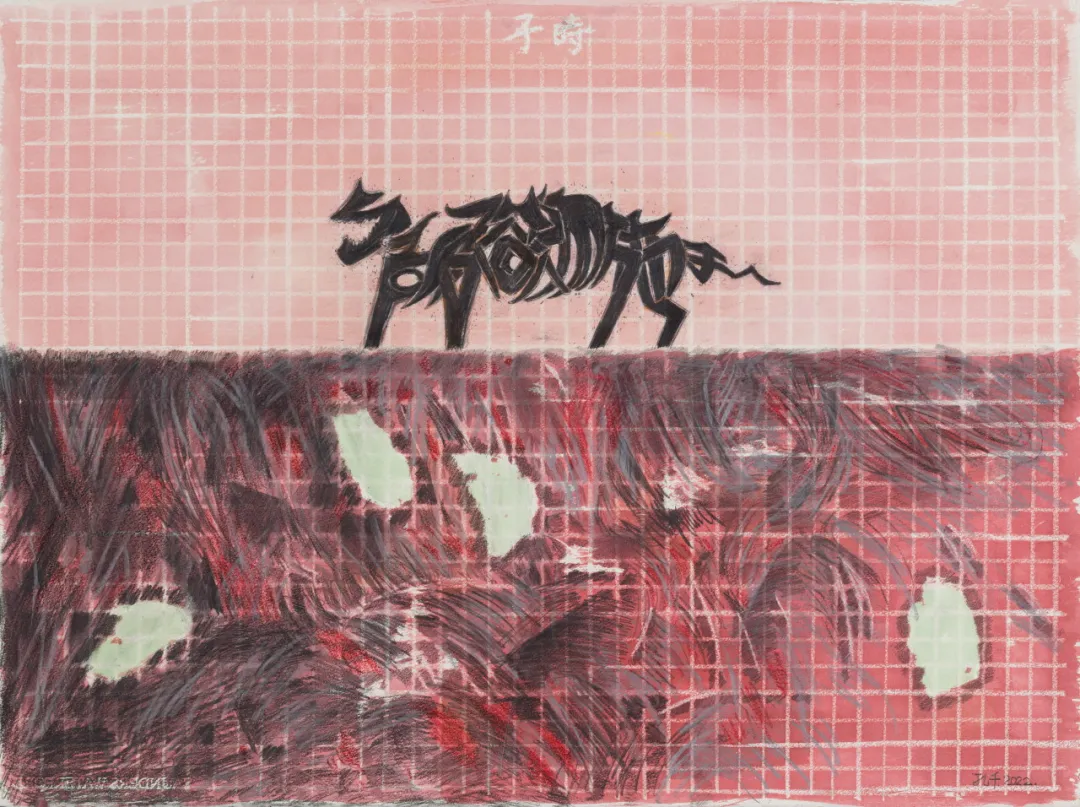

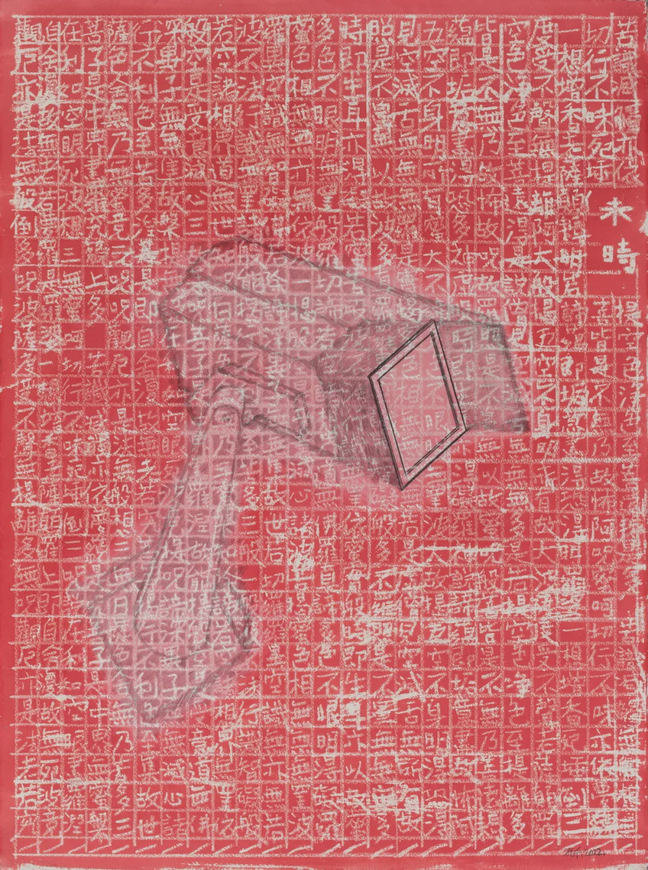

对于权力关系的叙述始终在孔千的画面深处暗涌。孔千以他特有的方式将对权力的控诉化作文字在画面中进行言说。《一匹狼》中狼的形象恰好由文字图像化的书写构成。“己所不欲勿施于人“本是慎用权力的警言,但它经由变形、穿插、拼凑而出的黑狼却张开獠牙,成为了行使威权的暴力化身;《心经》一作中,孔千将全经二百六十字逐一抄写,似乎是在以此抵抗那个画面中心潜伏在日常生活内部的,或有形或无形的监控。《棍子》更是用漫画般的方式构建出两个形象的对话,以看似轻松诙谐的形式在不经意间道出权力滥用的真相。

▲

孔千/ Kong Qian

一匹狼/ Lone Wolf

2022

英国纸、铅笔、水彩/ Pencil and watercolour on paper

57×76cm

▲

孔千/ Kong Qian

心经/ The Heart Sutra

2022

英国纸、铅笔、水彩/ Pencil and watercolour on paper

76×57cm

▲

孔千/ Kong Qian

棍子/ Stick

2020

素描纸、炭条、铅笔、色粉

Pencil, charcoal strips and Pastel on sketch paper

88×61.5cm

与此同时,孔千的作品中散布着大量有关性的意象,那些常常裸露在外的性器官无疑扮演着权力欲望的肉身表征。《舞剑》一作中随着一旁人物的手起剑落,另外一旁的人物旋即被去势,权力的争夺与博弈在这个被定格的瞬间昭然若揭;《拥抱》展现了人与虫荒诞的交媾场景,虫在孔千的意象系统当中长久以来作为极端异化的象征,因而这一幕像极了浮士德将灵魂出卖魔鬼,以换求永恒的权利与享乐;《思美人》看似呈现出一幅洛可可式的纵情声色,实则在模拟一场权力追逐与瓜分的竞赛。赤裸而任人宰割的女体被若干粗鄙丑陋的男性头像托起并争相占有。两性关系从来不是孔千关注的核心,可以想见,他是在将国家与民族为外部列强觊觎的历史情境重新演绎。主权岌岌可危的民族客体与长久以来被作为“第二性”的女性形象在此重叠,而“她“的强大对手正是与男性主体形象深度勾连的父权、集权与霸权。

▲

孔千/ Kong Qian

舞剑/ Sword Dance

2020

英国纸、色粉、炭条/ Pastel and charcoal strips on paper

57×76cm

▲

孔千/ Kong Qian

拥抱/ Embrace

2021

素描纸、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on sketch paper

86×123cm

▲

孔千/ Kong Qian

思美人/ Eulogy of Beauty

2022

老人头纸、炭条、炭笔、色粉

Charcoal strips, charcoal pencils and pastel on paper

76×102.5cm

四、错摆时空

纵观孔千的创作便不难发现,他在自我的绘画宇宙里有意地设置了一个混沌的时空坐标。在历史的叠合态中,随处可见古与今的对话,土与洋的混搭。《哈喽》直观地呈现出对偶的构图,以画面中的留白为界,并置了两个平行对立的文化身份。一中一西的两位“古人“向彼此挥手示意,却终究难以跨越巨大的文化时差而形成真正平等的交流。值得注意的是,孔千特意选择两个文化系统里极富差异性的艺术表现形式,交错运用在了对于两个人物的造型之上。深受陈洪绶影响的孔千提取了他广为流传的白描绣像中以线条为主的描绘方式,并以此勾勒了身着锦衣华服的欧洲贵族。而在另一边,孔千回避了对线条的倚重,以西方强调光影与体积的造型手法再现了一位形销骨立、不着一缕的中国平民。技法、形象、身份上的对照和错置无疑进一步放大了文化、权力、利益冲突下的荒诞与魔幻。

▲

孔千/ Kong Qian

哈喽/ Hello

2020

英国纸、色粉、炭条/ Pastel and charcoal strips on paper

57×76cm

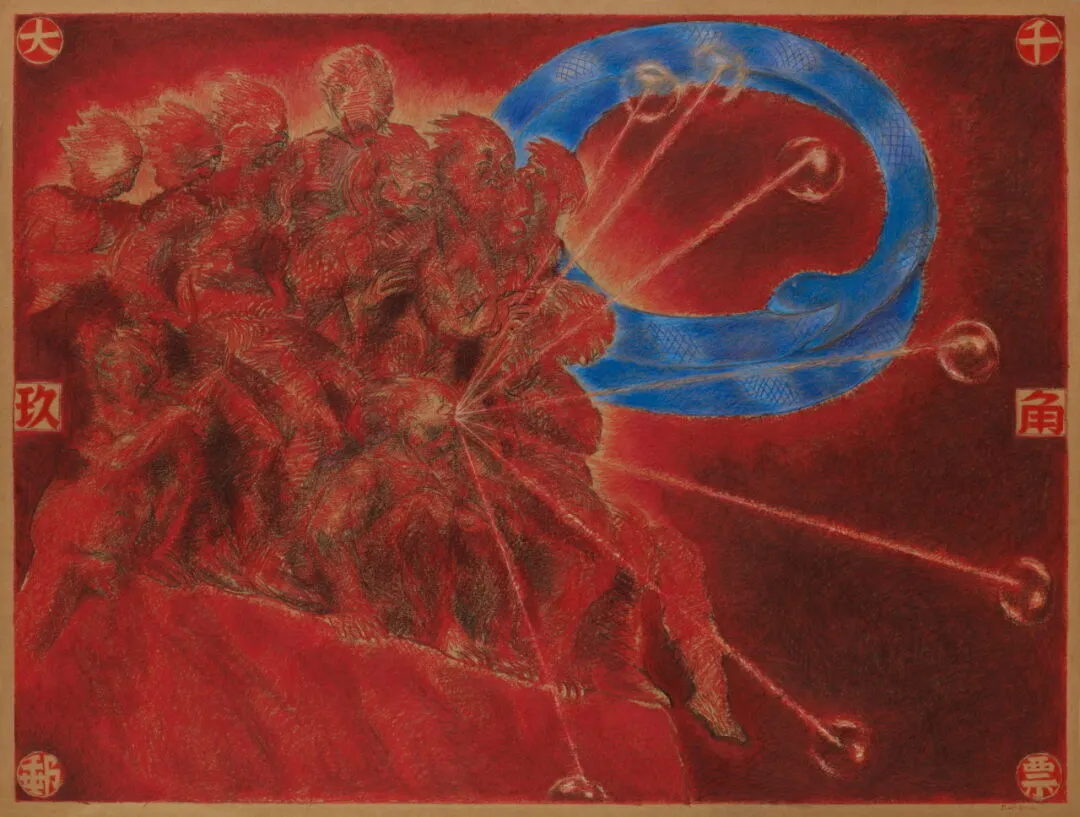

从中国古代起源的对于时间特殊的记述方式至今有着极其深远的影响,直接关联着人们对于人体、天文、命理的内在认知。十天干与十二地支循环组合构成了六十甲子,并如此周而复始,无穷无尽。年逾六十的孔千自觉已经过一个生命轮回的周期,在已有的生命历程中已然体会到了种种人事物的不断重演,由此更加佐证了他循环论的历史观。孔千带有宿命论的悲剧意识能够在他的作品中不断找到印证。《坠崖者》中一众即将跌落的人群上空是一个仿佛来自异次元时空的巨大衔尾蛇。蓝色的蛇首吞食着自己的尾巴构成永不停转的圆环,正如历史的车轮一次又一次无可避免地重蹈覆辙。《连环图》精心构建了四个首尾相连的人物肢体,肆意伸展的姿态为画面生成了邪魅的律动。图案的构成方式显然在中国传统的图像资源里有迹可循。“三兔共耳”作为敦煌石窟中经典的藻井图案描绘了三只旋转奔跑、相互追逐、共用双耳的兔子。孔千所作的变体显然不再具有传统纹样对于美好意愿的寄托。他在旋转的人物中心增设了一个几何体化、上下扭曲的龙头,让这个本就杂糅而成的形态更加多面难辨,映射出孔千内心深处感受到的诡异交错的历史与现状。

▲

孔千/ Kong Qian

坠崖者/ Falling Man

2022

纸板、特种笔、炭条

Special pens and charcoal strips on cardboard

90.5×120cm

▲

孔千/ Kong Qian

连环图/ Nose to Tail

2019

德国纸浆板、色粉、炭条

Pastel and charcoal strips on pulp board

72×80cm

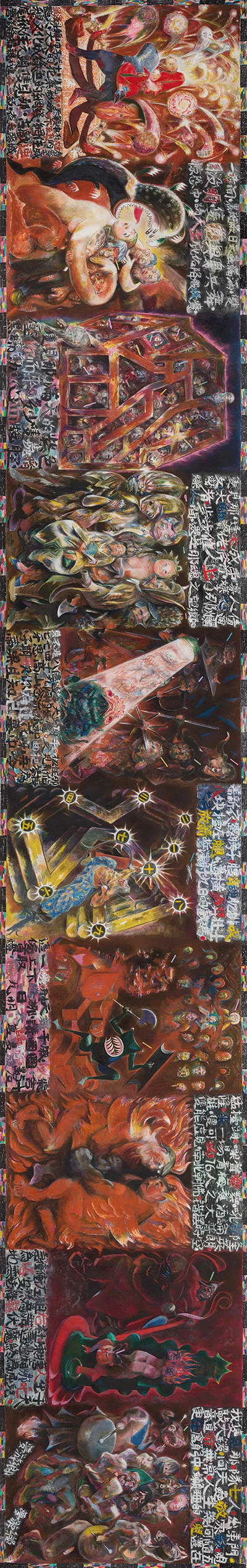

《亥末子初》一作是孔千对于绘画这一媒介所能容纳的叙事时空迄今为止做过最为包罗万象的建构。天津的文化土壤培养了孔千自小对于民俗文化与民间艺术的亲近感,这份喜爱并未停留于一种单纯的地方性趣味,而是被孔千逐渐内化为一种可作为创作底层逻辑的语言结构。骆玉笙京韵大鼓的经典唱段《丑末寅初》对于孔千来说始终回味无穷,正是在于它行云流水般的散点叙事,在一个有限的时间里糅合了无数个平行或交错的古代生活片段。不看重对此时此刻的聚焦,而是着力于多个时刻的连接与共存。孔千依托于此创作的《亥末子初》正是一部架空的多维叙事,十个并置的画面篇章里皆是虚实杂糅的时间、人物与背景,其中书写着由他所作的半文半白、抑扬顿挫的唱词,同时亦不乏弦外之音。

本图请横屏观看

▲

孔千/ Kong Qian

亥末子初 / Haimo Zichu

2023

康颂纸、水彩、色粉、碳条

Watercolour, pastel and charcoal strips on paper

152×1000cm

这一幅浓墨重彩的十米长卷围绕“降妖除魔”的故事徐徐展开、旁逸斜出。孔千积极调动了各路神话故事与民间传说,却不以文化猎奇为目的,而是将观看与阅读引向对于历史与现实的深层觉知。《左道——中国宗教文化中的神与魔》一书追溯了从远古一路至近代,神魔之间耐人寻味的辩证关系。从黄帝和蚩尤之间的正邪对立,到黄帝最终击败蚩尤,确立了君主使用暴力整顿秩序的合法性;蚩尤的招安促使他完成了从魔成为镇魔者的身份转变,神与魔的界限似乎比想象中更为稀薄。及至汉代,天地神祇不断涌现、彼时的帝国体制与官僚体系就如此顺理成章地被用以构想掌管冥界的神仙。之后的宋朝更是见证了门神年画的兴起与普及。由此可见,向权威寻求庇佑的权力结构是如此根深蒂固地渗透在传统文化与民俗之中,积年累月地影响和左右着普罗大众的思想与观念。而孔千以他的绘画揭示了这一深层复杂性的所在,借教化传统的外衣实现反教化的真实理想。

结语

自始至终,孔千真正在意与关注的是如何成为一个自由的人。正如十二年前孔千在《纠缠、自觉与自我救赎之旅》中所写:“哪怕是自然界的一只草虫,适应自己的蜕变、完善直至死亡也当属自己的自由”。今日的孔千面对变幻无常的现实处境,愈加珍视创作上的自由、人格上的自由与精神上的自由。孔千以他的绘画诠释了,自由是一个动词,是对标准的逃离,对麻木的警醒,对安逸的出走,是永不止步于此。

展览静场

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除