生成之流与永恒回归

——余友涵绘画研究

文 | 吴家南

余友涵,《地》,布面丙烯,90x110cm,1996年

扫地神僧 vs. 安提戈涅

在小说《天龙八部》里,金庸塑造了一个极富典型性的角色:故事发展到高潮,各路侠客的恩怨愈演愈烈,当矛盾不断升级、几乎无法可解时,一个原本籍籍无名的扫地僧从天而降,以压倒性的实力平息争端,开解了众人的心结。扫地神僧令人印象深刻之处在于,他身具绝世武功,明明有为所欲为的权力,却深藏不露,几十年甘于人下。扫地僧的高超之处就在这里,也就是说,他高于众人的并不仅仅是武术水平,而是对欲望的态度。神僧早已看破并超越了欲望,达到了所谓“不着相”的理想境界。金庸以武侠小说特有的方式对这个人物进行了充分肯定——他让扫地僧拥有了全书最高的战斗力,并且暗示,神僧之所以如此武艺超群,正是由于对佛法有深刻的领悟。佛学思想通过这个人物被具象化了,转化为了一种人人都能理解的、不由分说的东西:暴力。如今,扫地神僧的形象早已被大众文化牢牢记住,它构成了我们对“至高境界”的所有遐想。然而,面对这个形象,最有价值的姿态反倒是反问:倘若扫地僧并非绝世高手,他还能否成为我们心里那个神僧?也就是说,如果扫地僧不具备暴力手段、根本没有获取权力的机会,而不是在掌握暴力的前提下主动放弃了权力,我们还能不能说他超越了权力?在这里,金庸对扫地僧的处理显然导致了一种因果倒置的歧义。到底是权力构成了真理,还是真理构成了权力,是思想战胜了暴力,还是暴力为思想背书,这一点始终模糊不清。一个明显的事实是,在《天龙八部》的故事里,真理无法单独发挥作用,它必须先经由“佛学即武学”这个逻辑通道转译为暴力手段,才能见效,扫地僧之所以能用他那种独特的方式化解各方矛盾,核心条件依然是武力。

余友涵,《抽象2017 6-1》,布面丙烯,90x90cm,2017年

于是,我们发现,并非无欲无求的姿态构成了至高境界,而是这个至高境界本身对无欲无求的价值观进行了赋权,并非佛学即武学,而是武学即佛学。事实是,按照自己对禅学的理解,金庸对“境界”进行了扫地僧式的解读,但这个被他肯定了的禅学思想并没有为故事提供内在的动力,它无法催化故事,促使它进行持续的辩证式的生成,而是引入了一股不知名的强力,造成的效果也非常简单:在矛盾无法解决之际,这股外来的、不可抗的强力直接打断了剧情,所有人都不得不停下手来听神僧坐而论道,而神僧所论的道本身却并不是什么新的东西,无非是一种最流行的、提倡“放下一切”的禅学见解。对此还有一个更加耐人寻味的视角:就小说创作本身而言,这类破除了执念的角色反而意味着一种致命的缺陷。因为执念就是动机,而无欲无求的人物也就是一些毫无能动性的、静止的人物,他们只能以导师的形象、作为配角在故事里出现,给主角一些指引,自己却无法引领故事。反过来看,金庸小说中更生动可爱些的人物往往都受执念所困,他们被欲望和信念驱使,构成了故事的内在矛盾,促成了故事的发展。可以想象,如果硬是把扫地神僧推为主角,我们只能得到一个瘫痪的故事。通过认清这种颠倒,我们就揭开了扫地僧“境界”的真相:他代表的是一个虚无主义的、漠不关心的姿态,在这个态度下,一切都是否定的,并且一切否定都是片面的、毫无生产性的。神僧的启示是这样一条的悖论式信息:重要的是,把一切都看成是不重要的。这是一个纯然的否定姿态。出于这种内在的、动力学的原因,扫地僧这个角色只能用来收束故事,而无法用来产生故事。

这个犬儒式形象已经塑造了一种流行的认知取向——对庸俗文化而言,至高境界和圆融、完满这样的意象永远是同义词。在那个最高的视野下,一切矛盾都会自然消解,一切矛盾都被体验为次要的、低级的,在崇高的压迫下显得微不足道;但与此同时,我们对境界本身的想象却是线性的、单向的,在这种想象中,境界是自下而上的一系列级别(hierachy),和官阶或军衔大同小异——也就是说,我们依旧在按照权力的分布方式来揣摩思想的高度。那么,有没有可能想象一个非线性的、回环的境界系列呢?也就是说,并非圆融的境界,而是境界的圆融?王家卫的电影《一代宗师》(2013)提供了一个珍贵案例。在这个故事里,三个主要角色构成了所谓的武学三重境界,表面上看是这样的:1)八卦掌女传人宫二。她的主题是复仇,宫二不善包容、爱争长短,是个意气用事的人。为了替父报仇,她不但葬送了自己的一生,也断送了武学传承,因此,她的境界最低。2)宫二之父、老掌门宫宝森位于第二层境界,他的目标是整个中国武术界的传承和交融,为此他愿意牺牲自己、放弃自己的名声。宫宝森的主题是民族。3)不过,宫宝森又在一场观念性的比试中输给了叶问,作为培养出李小龙的武术家,后者的关切超越了单一的民族主义叙事,他的理想是国际化。这样一比,宫宝森也落了下乘。也就是说,叶问境界最高,他的主题是世界。初看下来,这个结构是顺理成章的。划分这三个层次的依据也非常明确,那就是视野。只有将自己作为一个局部,放在一个更大的叙事格局中,自己才是值得牺牲的。宫二的视域之内只有她自己,因此,她看上去是自我中心主义的。她的故事中没有半点利他的行动,有的只是自己的恩怨。并且,她的自我中心主义到了这样极端的地步:她甚至也不利己,而是断送包括自己在内的一切、让一切为自己陪葬(比如别人对她的感情,武术文化的流传等等)——视野就是宫宝森高于宫二的地方,也是叶问高于宫宝森的地方。于是我们看到,宫宝森指导宫二,叶问则负责指导宫宝森。然而,不同寻常之处在于,在电影中,对心怀天下的叶问时时说教的,是宫二——关于武学的三重境界,那句著名格言正是借宫二之口传授给叶问的:“见自己,见天地,见众生。” 仿佛她总是念叨着一些自己永远无法理解的事情。我们应当如何理解这种安排?显然不能把宫二的行为简单解释成好为人师,这里,真正有价值的是去试着理解这样一种思路:境界最低的宫二比境界最高的叶问境界更高。这可能吗?我们扯远一点,再看一个别的例子。在几年前的一场座谈中,斯拉沃热·齐泽克谈到自己对著名的瑞典环保少女格雷塔·通贝里(Greta Thunberg)的看法:

|

你知道我为什么喜欢她吗(不过别以为我是情感上喜欢她,我说的喜欢她只是我的一种态度)?她的病态自我中心主义就是她的全部信息!你知道,一定程度上,今天的我们都需要一种说一不二的 教 条 主 义 态 度 。 [……] 弗 洛 伊 德 有 一 个 术 语 : 否 认(Verleugnung)。这在法语里就是这样一种态度:“道理我懂,但另一方面……”(Je sais bien, mais quand même…)——“我很清楚问题在哪,但我就是不愿接受。”这难道不正是我们今天面对环境问题的主流态度吗?我们什么都知道,科学家们一直在告诉我们环境问题有多严峻,但我们就是不严肃对待。而格雷塔的态度是:我只关心问题在哪,别跟我谈“但是……”对我来说这就是安提戈涅(Antigone)会说的话,她就是典型的教条主义者。她会对克瑞翁说:“去你的,我就是要埋葬我哥哥。”而克瑞翁会说:“我知道你的立场,但另一方面,你也要顾全现在的政治大局……” [ 1 ] |

谁都知道齐泽克其实一点也不喜欢格雷塔,不过,他用一种狡猾的态度肯定了格雷塔,这种肯定微妙地避开了她本人。实际上他想说的只是安提戈涅,而不是格雷塔。通过引出安提戈涅、肯定安提戈涅式姿态,格雷塔本人的立场反倒变得相对了,因为这个安提戈涅式姿态同样可以用在相反的立场上。在另一次峰会上,俄国总统普京被问到相同的问题,他的回答是:“非洲许多国家的居民也想过上瑞典人的好日子,你让他们怎么环保?”看上去,这和齐泽克的态度相反,但正是齐泽克的说法给普京这个答案留出了余地——既然有一个白人版的安提戈涅,那自然也应该有一个黑人版的安提戈涅,并且,他们都声张着不同的正义。当安提戈涅说“去你的大局观”的时候,她说的难道不就是环保这件事吗?因为很明显,如果把克瑞翁的城邦看作是“人类共同体”一个隐喻,那么真正“大局为重”的做法就是去保护环境——环保主义者并不是安提戈涅,实际上他们才是最彻底的克瑞翁式人物。然而这并不冲突,其中的关键是,安提戈涅的本质恰恰在于它不承认全局视野,也就是说,并没有一个更大的元视野可以调停这些不同的安提戈涅。环保也好,脱贫也好,没有哪件事更大、更崇高。在安提戈涅面前,大局观并不比“一时意气”更高级,相反,它们同样片面,但后者起码明确了自己的立场,因而是坦诚的。我们也不该像齐泽克那样只是把安提戈涅的动机概括为一种教条主义,事实上,安提戈涅的英雄主义恰恰在于,她无法真正承认任何一种普遍性教义,因此,对安提戈涅的解读也应该超越法学讨论,超越那种自然法与法律实证主义之争,如果我们把安提戈涅姿态真正理解为一种对总体性的解构,那么就会发现,就连“神的法律”(自然法)都不是最重要的,因为那也只是另一种大局观而已。安提戈涅既不愿顾全国王的大局,也并不只是为了对得起天理良心,她只是单纯地想要埋葬自己的亲人,仅此而已。在这个极端的点位上,安提戈涅意味着一种不由分说的生成(devenir),这种生成不受任何规划指引。

余友涵,《抽象2015 5-1》,布面丙烯,97x105cm,2015年

《一代宗师》里,宫二就是一个标准的安提戈涅式女性人物——为父报仇正是她埋葬父亲的一种方式。她付出的代价也不亚于安提戈涅,她断送了自己的一生,包括婚姻和事业,将自己抛进了纯粹的虚无。多年以后,叶问再次寻访到宫二,希望她为了中国武术传承,把八卦掌的绝活传给自己,好让这门功夫不至于烟消云散了。对此,宫二回答道:

|

武学千年,烟消云散的事,我们见得还少吗?凭什么宫家的就不能绝? |

回环正是在这里闭合。囊括那个最高、最全的大视野的,恰恰是一个鼠目寸光的视野。在叶问那里,武学最重要的是传承,而只有将生命放在一种总体性的历史观之中进行表象,也就是所谓心怀天下,“传承”才是可以想象的。如果说叶问的理想暗合了一种现代主义的宏大计划,摧毁、解构这种总体性想象的正是宫二的后现代主义姿态。她的态度是,为了践行侠士之道,即便是最宏伟的全局观也是值得牺牲的。反过来说,如果连亲手埋葬父亲都做不到,那么再宏大的正义都只能是虚妄的。要强调的是,宫二的解构主义并不意味着真的“烟消云散”,它锚定在一个最具体、最有血有肉的事件上,那就是复仇。对一个复仇者而言,任何大局观都包含着虚无主义的危险,它们都会变成退缩的借口——就像在张艺谋的《英雄》(2002)里那样,心怀天下的复仇者是最糟糕的复仇者,“复仇”本质上意味着极端的具体、肯定和生成,复仇者必须目光短浅,惟其如此才能胜任这一使命。复仇者的局部视野足以对抗最高的全局视野,它以自身的局限性揭示出后者虚无主义的一面。一旦把视角放在局部与整体的对抗性上,我们就会发现,宫二是一个典型的尼采式的超人(Übermensch),可以用德勒兹对尼采的解读来概括她的故事:“不管你想要做什么,要用这种态度去要它:你想要它的永恒回归。”[ 2 ] ——如果停留在这个术语字面上那种宏大、久远的总体性语调上,我们也许永远解不开它的谜。永恒回归的秘密难道不正是极端的局部性吗?为了对抗虚无,尼采把永恒装进了刹那,只有这样,每一个决定才都不是一种总体性图景中的投机行为,而是总体性本身。只有包含了总体性,而非被总体性包含,局部才能重获自主,成为真正鲜活的瞬间,而我们只有在这样的瞬间中经过,才真正称得上是活着。

一定程度上,“侠之大者,为国为民”是对武侠精神最根本的反动,退一步说,如此宏大的愿景只有被重新装进最细小的局部之中、藏在一个个无关大局的瞬间之中,才能不至于沦为一句口号。《一代宗师》恰恰给了总体性这个必要的补充。那三重武学境界并非由大到小的三个等级,而是三个互相包含的视野,高于最高视野的正是最低视野,如此,才形成了一个首尾相接的回环。比“见众生”更难的,难道不就是“见自己”吗?只有把自己理解为众生的一员,“见众生”才不是句虚伪的空话。

只有在这个意义上,我们才能真正讨论余友涵的绘画而不带来任何庸俗的误解。

阿兰·图灵与游牧的绘画

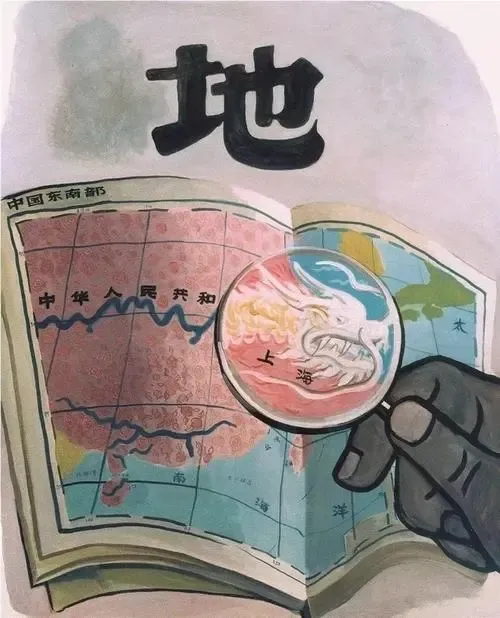

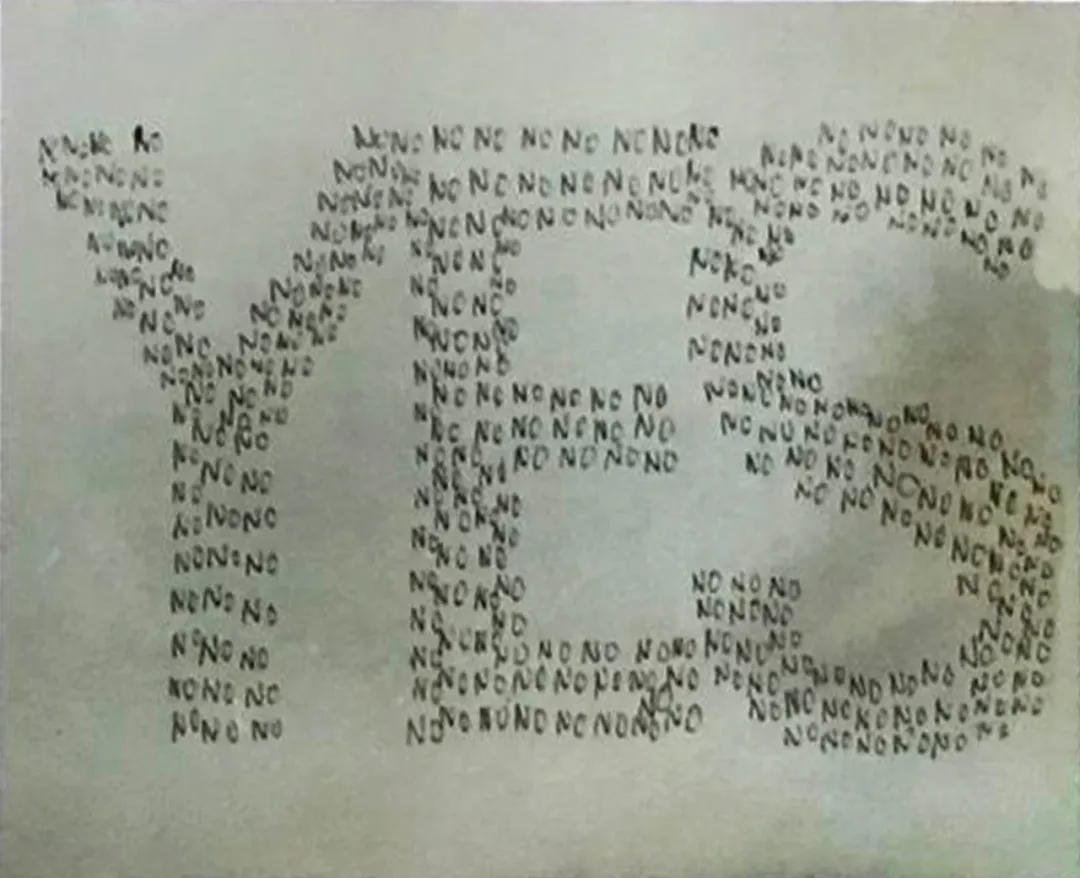

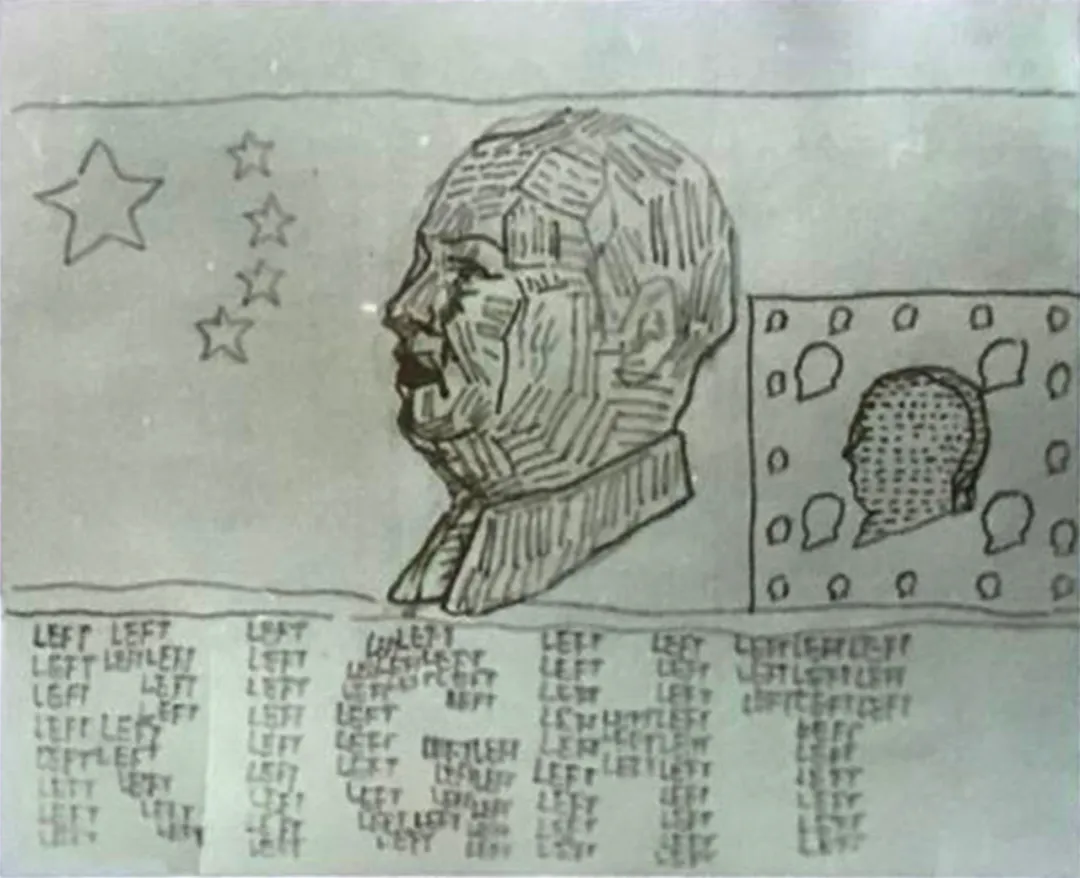

了解余友涵那些代表性绘画作品之前,有必要观察他的另一个不太正式的系列。在这些尝试里,余友涵用一种很简单的办法把对立概念统一了起来:用“No”组成的“Yes”,用“对”组成的“错”,用“Left”组成的“Right”等等。我们能够更明显看到余友涵对局部与整体之关系的态度,和那些更成熟的“圆”系列不同,在这里,局部与整体的关系被明确标出为对抗性的。局部不是单纯地被整体所包含、居于整体之下,从另一个角度看,局部始终比整体更真实、更具体。

余友涵,手稿,纸上铅笔

在他著名的第二对二律背反里,康德讲的就是整体和部分的关系。意思大致如下:正题说,世上的一切物质都由基本单元构成,反题则说,没有任何物质由基本单元构成,世上不存在基本单元——如果说存在基本单元,那么,仍然可以想象基本单元本身的分割,如果说不存在基本单元,那么我们就会发现自己在无限的分解中丧失了物质本身的根据。余友涵的那些小品恰好给了这个悖论以图示化的呈现——我们既不能肯定也无法否定基本单元,理解这一悖论关键就在于认识到,整体与部分并非相互分离的两种东西,而是被同时包含在所有对象中的两个面向,也就是说,每个对象都必定既是局部又是整体,正因如此,当我们试图找到一个纯粹的局部或绝对的整体时,这种努力就必然落空。在余友涵的那些小品里,每一个局部都旗帜鲜明地反对着整体、对整体说:“No!”——并不因为局部是局部,它才与整体对立,真正棘手的是,没有一个局部是真正合格的局部,每一个局部都是一个潜在的整体,每个整体也都是另一个局部。

在《1991-9》中,整体就给我们这样的感觉:它既像是整体,也像是一个微观视角下的个体,那个最大的圆似乎只是一个细胞、一个尚未分化的胚胎,在它之中,所有线段式的单元都还没有展开,它们不像在余友涵的其他那些圆中那样,舒展着、自由活动着,并构成着各式各样的运动模式,而是被紧密包裹在一层微妙的膜下面,在那里挤作一团。每个单元都微微蜷缩着、积蓄着弹性势能。

余友涵,《1991-9》,布面丙烯,92×113.5cm,1991年

所有个体共同承受着同一股压力,但这压力不是外来的,而是由所有个体共同构成的,它既是引力,又是斥力,既是向心的,又是离心的。由于这股内在的力,这个囊泡式(Vesicle)的总体仿佛正处于崩溃的边缘,等待我们的也许是分化、增殖和繁荣,也许是爆发、混乱无序,或一种蛮荒的熵增。无论如何,旧的总体会消灭,裂变为新的个体。这种紧凑致密的范式提供了关于整体的又一种视角:“整体” 诞生于个体之间相互需要又相互拒斥的动态平衡,这也是一种二律背反——首先,如果一个个体没有遭遇其他个体,那么其个体性就无从体现,因此,每一个个体都呼唤着它的构成性的他者。其次,他者又必须以他者的面貌存在,而不是与个体融为一体,因此个体们必须相互保持距离,否则它们同样会不复存在。正是个体间的这种欲拒还迎、亦敌亦友的对抗性张力编织出了整体图景。如果我们仔细看,就会发现,那层细胞膜本身并不存在,对于细胞内的所有个体而言,它并不是一个独立的、外在的约束者,而仅仅是最外层的个体本身,或者说,它只是代表着引力取得的一种暂时的平衡。《1991-9》因此给人这样的感觉:在一个晦暗的视角下, 一股无名的潜能正蠢蠢欲动,一触即发。这和具象艺术的策略截然不同,后者往往以一种转喻的方式表现“力”,比如描绘紧张的肌肉,激烈的眼神等等。而在余友涵这里,力是在一种形而上的冲突中搭建起来的。“膜”对其内容的压抑本身就是力的所在,而非种种“用力”的迹象。

这种模式最常见的领域是天体物理学。使恒星物质聚拢又喷发的,正是引力与斥力的这种拉锯:一方面,引力令物质聚合到一处,另一方面,聚合的物质又被种种斥力(辐射压,电子简并压,中子简并压)支撑起来,从而不致无限收缩。有时这两个趋势达到平衡,天体就得以维持一定的形状和体积,而一旦失衡,就会引起坍缩或爆发,宇宙正是在这种无止尽的聚散中运动。如果不考虑这个视角,那么,按照一般的理解,创作于2016年的《月色》就是余友涵创作脉络中的又一个例外,原因也很简单:它是抽象画家的具象作品。然而这种分别难道不是外在的吗?如果把《月色》放进“圆”系列,我们丝毫观察不到任何突兀。其中进行的关于力的探索和其他抽象的圆并无二致,因为天体本身正是这种力的产物。

天体物理的视角为解读带来了一个非常重要的补充:当然可以把余友涵对“力”的琢磨理解为某种社会隐喻、某种人文关怀,不过,根本上,唯有将其看作一种纯粹的形而上学立场,绘画才真正有所必要。画家的本职工作并不是比喻和象征,而是钻研图像本身的张力。对于《月色》,应该注意到余友涵本人的洞见:“我想随着时代的发展,人们的眼光与心胸应该不断地开阔、不断地推进,我们看到了太空中用哈勃太空望远镜所拍摄到的外太空照片,这个神奇的景象是我们原来不可想象的,我想未来风景与抽象画可能会合二为一了。”这种合二为一难道不也是殊途同归吗?在宇宙视野下,风景本来即由基本的作用力关系构成,而抽象艺术所关注的也只有单元间的这种基本关系:一方面是单元如何被分辨为单元,另一方面则是单元如何组织为整体。在两种作用下,存在着无数个可能的变体。有一个细节值得注意:在《月色》中,余友涵所描绘的并不是我们所熟悉的那个月球。他没有从天文照片里忠实地临摹出月球地貌,而是按照月面生成的同一逻辑重新“生产”了一颗卫星。对画家来说,真正有趣的不是月球现在的样子,而是月球怎么会变成现在这个样子——陨石坑如何相互嵌套、覆盖,如何离散地分布,如何相互干涉、擦除各自的痕迹,如此种种。即便从科学角度看,这都是对月球更加准确的把握,因为它并不被大气包裹,而是暴露在宇宙空间中,像河床一般经受着各种撞击的冲刷,就其本性而言,在宇宙中,月亮不是一成不变的雕刻品,而是一块流变着的疤痕组织。抓住它的生成比抓住它的形态更加重要。

余友涵,《月色》,布面丙烯,138x138cm,2016年

在余友涵那里,将宇宙这一至高视野纳入艺术并不意味着一种更有说服力的“海纳百川”。总体性从来就不代表绝对的包容,相反,只有认识到总体性的落空,我们才能避免对余友涵的误读。庸俗评论对待老艺术家的一贯策略是把他们统统塑造成一种完满之人。在这种语境下,“大师”即意味着一种艺术上的扫地神僧,一个不偏不倚、无欲无求的包容性主体,而一个孜孜不倦地画着圆的老艺术家恰恰满足了对这种境界的全部遐想——然而这种无条件的包容所暗示的难道不是无条件的权力吗?我们已经说明,在这个包容性想象背后,真正的动机是暴力。那个能够包容一切、化解一切矛盾的胸怀本身即意味着极端的暴力。在那里,包容和吞噬是一体之两面。这种包容性视野所暗藏的前提就是,必须将其他视点体验为子集、附庸、环节,而将自身体验为全集、主人、总体——这是一种目空一切的包容。这些都和我们对余友涵的观察相去甚远。因为正是在余友涵那里,总体性才显得可疑起来。一方面,我们不断地看到一系列不稳定元素、一些扰动:偏心的、松弛的圆周,湿润的颜料从整体中每个单元里流淌下来、流出圆形…… 另一方面是一个更加关键的事实:其实我们从来没有在“圆” 系列中真正看到过“包容”,因为一切都只是个体自行组织的结果,承担“包容”这一动作的主语并不存在,换言之,我们只看见了圆的面积,但并未看到圆的轮廓:余友涵只画过圆,而未画过圈。只有游牧式的、圆形的群落,没有城邦式的、环形的辖域。在余友涵的绘画中,总体是没有轮廓的,它只是个体堆叠的结果。

余友涵,《抽象2019 4-5》,布面丙烯,132x99cm,2019年

以上这种德勒兹式的结论让人不禁进一步联想。与余友涵的绘画逻辑相似,德勒兹的本体论方案恰恰是以多样(multiplicity)替代本质(essence)来构成对象本体。对此,他这样写道:

|

一定不能把多样表述为“多”和“一”的组合,而是应该将其看作这样一个组织体:它从“多”中来,但这个“多”毫无同一性, 它们完全没必要为了构成一个系统而团结为一个整体。[ 3 ] |

那么,对于这种游牧式的组织,到底该去哪里寻找其本体论根基呢?在《强度科学与虚拟哲学》中,曼努埃尔·德兰达提供了一个新的切入点:构成多样的本体性的,不是固定的边界(轮廓,疆域,阈值……)或静态的性质(颜色,体积,质地……),而是这个生成之流将如何转化,例如,在特定温度下,特定的盐将结成特定形状的晶体,抑或在水中,气体将自发形成球形的空泡。这类特殊的“本质”并非固定在一个静止状态中,而是在生成的进程中被激发的。针对绘画,我们还能引入一个更好的例子:阿兰·图灵1952年发表在《形态发生的化学基础》中的扩散反应方程。实际上,这位计算机先驱晚期从事的生物学研究根本不能算是跨界工作。图灵发现,生物体表各式斑纹的生长可以归结到一种与计算机语言相似的二元对抗机制:在斑纹生长的过程中,一种物质负责显色,一种物质则抑制颜色生成,两种物质持续遭遇,并一路将所有可能的微小失衡、扰动放大,如此形成的一道道“战线”就成了生物各具特色的花斑。[ 4 ] 其实这一机制不仅表现在生物体,2021年的一篇论文展示了铋晶体在基板上生长所形成的图灵斑图,这一图像和科学家团队事先用方程模拟的结果相差无几。[ 5 ]

余友涵,《2018 5-9》,布面丙烯,50x50cm,2018年

铋晶体在金属基板上生长形成的条纹

在另一边,我们在余友涵的作品中也不断发现这种相似性。其中的关联在于,这两种图像的生成都不是依靠一种总体的设计(比如事先在草稿上布局,把握各个部分之间的比例,形成构图等等),它们都是从局部出发,依靠一种自我指涉的方式,将自身作为自身的催化剂,持续生成,从而递归地定义出整个图景。这样一来,图像的同一性就无法被外轮廓所概括,因为扩散反应完全可以无限进行下去,定义它的是每一项的行为模式。比如说,在《2018.5-9》中,就有这样一条基本规则:绝不相交。所有笔触只能以近乎平行的方式进行再生产,但可以偏转,可以曲折,因此,几次换行之后,图像就从总体上慢慢向下弯曲,产生一种类似年轮的效果——这里,不应把这种模式理解为冷酷的、程式化的,相反,和整体性的构图设计相比,这种近乎于二进制的生成语言更敏感而情绪化。一来,这种语言能够最大程度捕捉细微扰动,并将其像涟漪一样不断放大。另一方面,每一幅作品都预设了不尽相同的对抗机制,这本身就意味着不同的情绪张力。举例来说,在《1991-4》中,规则就有所改变,在这里,笔触被允许相交、允许断裂和覆盖,允许拥有不同的颜色,并且,画面的生成发端于不同的点——笔触同时始于圆周和十字,红蓝黄绿四种颜色也各行其是。在这种规则的支配下,大量矛盾被置入画面(圆周与直线的矛盾、红色与绿色的矛盾等等),我们看到大规模的冲突、避让、倾轧、妥协、覆盖、和解、分裂、统一…… 如果说《2018.5-9》是缓慢进程的一个切片,那么《1991-4》则更像是一个真正的事件,一个发生着的现场,一场事故。

余友涵,《1991-4》,布面丙烯,200x218cm,1991年

余友涵,《抽象1985-5》,布面丙烯,135x135cm,1985年

在另一件作品《圆1985-5》里,同样出现了“圆—十字”的模式。这个嵌套在圆周中央的十字形的流绝不是对圆的一种附和、一种派生,相反,它透露出一个事实:画家正在蓄意破坏自己的圆形。构成十字的笔触无法与构成圆的笔触合流,只能在圆周上垂直相交,在它们遭遇的位置上,不是直线让位于曲线,就是曲线覆盖住直线。在同一个平面内,这两种趋势已经无法调和,这又促使画家发现了一种新的综合矛盾的方式:他把它们编织进不同的平面中。于是,《圆1985-5》就描绘出了一个竹篾似的立体结构,无法相融的两股趋势被折叠进两个不同的层次中,穿插起来。这显然不是对“圆”这一主题顺从的结果,与其说是圆形包容了新的差异,倒不如说,是差异性开凿出了新的圆形。“圆”系列的秘密恰恰在于,并没有这个圆——正因为画面作为“一个圆”的同一性始终悬而未决,绘画才得以继续。余友涵笔下的一切元素都“完全没有必要构成一个整体”,又或者说,它的整体性并不是静态的、在一种睥睨一切的总体视角下设计出来的,而是进展式的,余友涵的圆意味着圆本身各种各样的嬗变,圆的偏转、扭曲、对称破缺,乃至圆的彻底毁坏。

也就是说,我们总是看到两个不同的层面并行不悖,一方面,作为一以贯之的主题,圆作为一种“自为的重复”不断出现在作品里。这一层次容纳了艺术家和观众对于传统,社会和文化的种种理想——这里的关键词是接续、包容和统一。另一方面我们又完全可以说,使“圆”系列能够持续生长的,不是圆本身,而是对圆的否定,否则所有的圆都会是千篇一律的。与圆的本性相对的,是断裂、拒绝和对抗,是隐匿在巨大的“Yes”中的无数个细小而真实的“No”。而这一切都发生在一种无名的生成之中、令其偏离圆心,对于这一点,甚至连艺术家本人都一知半解。可以说,驱动绘画本身的“自在的差异”就潜藏在这个层面。到这一步,我们也就从德勒兹,以及被他当做标靶的、那个德勒兹版本的黑格尔,回到了比黑格尔本人更原汁原味的黑格尔,因为最彻底的辩证法永不停歇,它甚至把黑格尔本人也抛在了脑后。在这里,总体性不停地经受着考验,有一股安提戈涅式的力量不断对全局发起进攻——在“见众生”的后面,总是有一个歇斯底里的问号,它将全局重新整合到细微的、盲目的一瞬中去,使我们回到最初那个“见自己”的题目下面。再强调一次德勒兹对这件事的洞见:只是简单地从一类推至多,并不解决问题。一个事实是,真正的艺术家不会真的老去,因为他们对一、也就是说,对一个盖棺定论的全局永远是盲的。即便他们想要,他们回到全局的努力也都注定会失败,因为在自己都意想不到的地方,他们还是会意气用事、犯下一连串错误——正因如此,余友涵的每个圆都画歪了,对此,我们应该考虑这一点:歪圆才是永恒回归最好的写照。只有破缺的圆才有可能同时突破一和多,而完美的正圆是犬儒的、空洞的、一劳永逸的,真正重要的却是“一劳永逸地使所有一劳永逸的事情死亡”。

余友涵,《2016 04》,布面丙烯,233x150cm,2016年

吴家南

二零二二年七月三十

[ 1 ] https://youtu.be/1diW8gsdylw

[ 2 ] Deleuze, Gilles. Nietzsche and Philosophy, trans. Hugh Tomlinson.1983. p.68.

[ 3 ] Deleuze, Gilles. Difference and Repetition. trans. P. Patton. 2006. p.182.

[ 4 ] 约翰·格里宾(John Gribbin):《深奥的简洁》,马自恒译,江苏文艺出版社,2020年。第118

©吴家南,YING SPACE 应空间委任论文

作者介绍

吴家南,写作者、哲学研究者。目前在杭州和柏林两地工作和生活。他先后就读于清华大学和柏林洪堡大学,主要研究领域涉及哲学、文学和艺术史。学术上,他关注认识论层面的、存在论层面的“硬核”哲学议题,希望通过对艺术的处理,能够不仅仅对实证意义上的社会命题进行探讨,也能更进一步,揭示某些存在论的结构。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除

28