![]()

群展“意外之歌”正于没顶画廊展出。在与画廊进行的对谈中,参展艺术家阐述了自己创作的脉络与方式以及当下所关注的议题。本篇访谈为下篇,包含艺术家钱倩、商亮、邵丰田、施意、田翊、王也。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

钱倩

Q:作为职业艺术家,你是如何一步步到达目前创作阶段的?

A:从我童年时期开始,就一直非常好奇。宇宙是什么?时间从哪里来?怎么看我们的日常生活和宇宙的联系?

我在作品中探索在神性和现世性之间,人处于什么位置。探索自然世界、时间的无序和人类创建的秩序之间的相互运动。

所以我的研究会涉及各个方面,从拉康的三界理论,到彭罗斯的量子意识;从Alan Watts的The Way of Zen,到Lovelock的盖亚假说,都给我很大的启发。我受很多历史上的艺术家影响,包括William Blake, Hilda af Klimt, Hildegard von Bingen, Max Ernst。

我成为艺术家的路比较坎坷,带着对艺术和科学的热爱,进了一个与我无关的专业,在各种压力下被迫学了7年。经过漫长的等待和存在主义危机后,我最终决定进入金史密斯纯艺术系学习,觉得这下有希望做艺术家了的时候,意外成家。在海外自己带小孩,又等了5年。虽然这段经历看似和艺术没有关系,但我在整个过程中从没停止过见缝插针的创作,思考和感受。现在能做艺术,我非常感激一路上帮助我的人,也感谢自己勿忘初心。

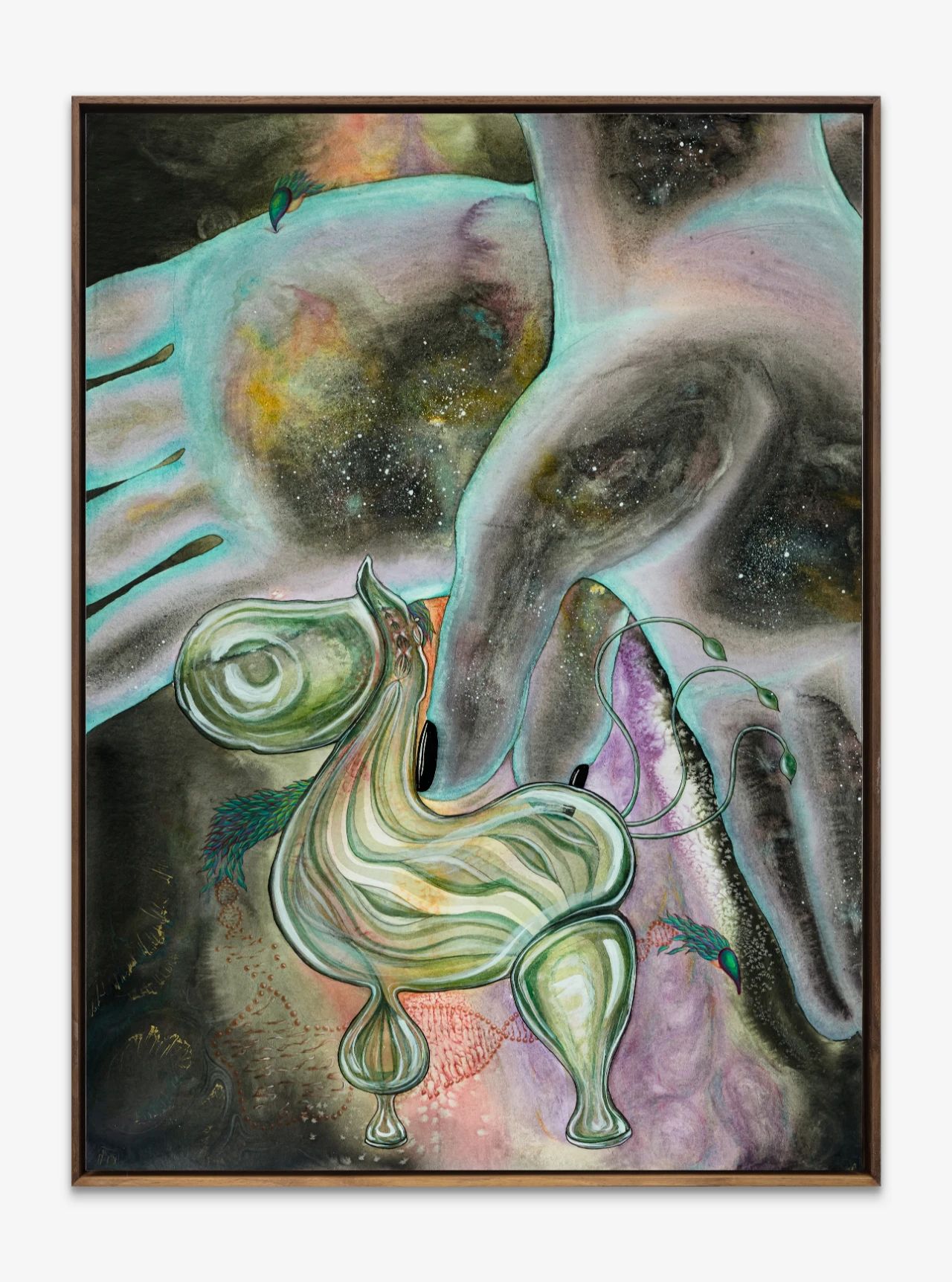

钱倩《碧玉娘娘上弦》2022,收藏级纸板水彩,76 x 56 cm

Q:请介绍一下你的工作方式或流程。

A:传闻达利经常先让自己午睡,半梦半醒间灵感一现,跳起来开始工作。那种状态叫Lucid dream,人在这种状态下非常放松,像是意识和潜意识的一种对话,会给我很多灵感。容格《金花的故事》里说到的《金华经》,研究的就是通过内丹修炼把意识回归潜意识的过程。我把它们都当小说来读。但画面随之而来。

接着就是漫长的实现过程,尝试去抓住那种感觉。我画很多具象的元素,有很多都是自然科普类图书里的摄影和插画的解构和重组。但同时我也在画重力,速度,失衡,一种画布上的运动和变化。我希望我的每一件作品也是一座桥梁,比单纯一幅画要多一点东西。

钱倩《奥比塔》2023,收藏级纸板水彩,76 x 56 cm

Q:你对于当下的新科技、新媒介有什么思考?

A:最近看了《万神殿》,很喜欢里面的概念,UI(uploaded intelligence),一种人们精神永生的方式,取代碳基生物对物质能源的依赖。科幻是对现实的写照,实际上十年前欧洲已经开始了类似计划,研究的就是这个技术,但离成功还很远。还有疯狂科学家在研究OI(organism intelligence)用生物细胞替代硬盘的研究。而AI早就开始,还会不断对社会产生影响。

我觉得这些都很有趣,科技是一把双刃剑,它会带来的惊喜和灾难一样多。我的作品里很大一部分在讨论精神和物质之间的关系,所以我比较关注科技发展会对宇宙观产生什么影响。早在90年代初Erik Davis就在他的Techgnosis里讨论科技发展如何把现实变成魔法的一部分(an enchanted world),我们生活在自己建造的神话中而不自知。科学的发展在我看来就是人类理解,模仿和重建自然的过程。AI,UI,都是这个进程中的一步,通向自然的究极秘密,如何创造生命,如何成为“神”。

我很庆幸的是作为一个艺术家,我可以从科学哲学(The Philosophy of Science)的角度去看这个问题;作为一个受东方哲学影响很深的人,我可以从禅宗的方式去看待这个问题。对我来说答案就在那里,“神”就在“我”之中,只是要怎么去找到这个答案,科学家有科学家的方式,艺术家有艺术家的方式。一辈子都不一定能做到,但不妨试一试。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

商亮

Q:作为职业艺术家,你是如何一步步到达目前创作阶段的?

A:早期的绘画从身边生活出发,更关注现实题材相关的人和物,同时我想体验其他的表达形式,开始用了几年尝试影像和装置的创作,包括剧情片和机械交互装置。

之后,我渐渐把一些不同媒介的实践经验重新返回到绘画,试图寻找在当下“现实”的含义,如何将多种维度的生活混杂形成具有共性的图像,它们更像是寓言或是一些符号,运用流行文化中熟悉的内容改编成不同的故事线,触及一些隐秘的领域和提出警示。

凝练和极简的形式一直是我的偏爱,把复杂信息集中在单一的载体里,在克制中激发最大的想象力。

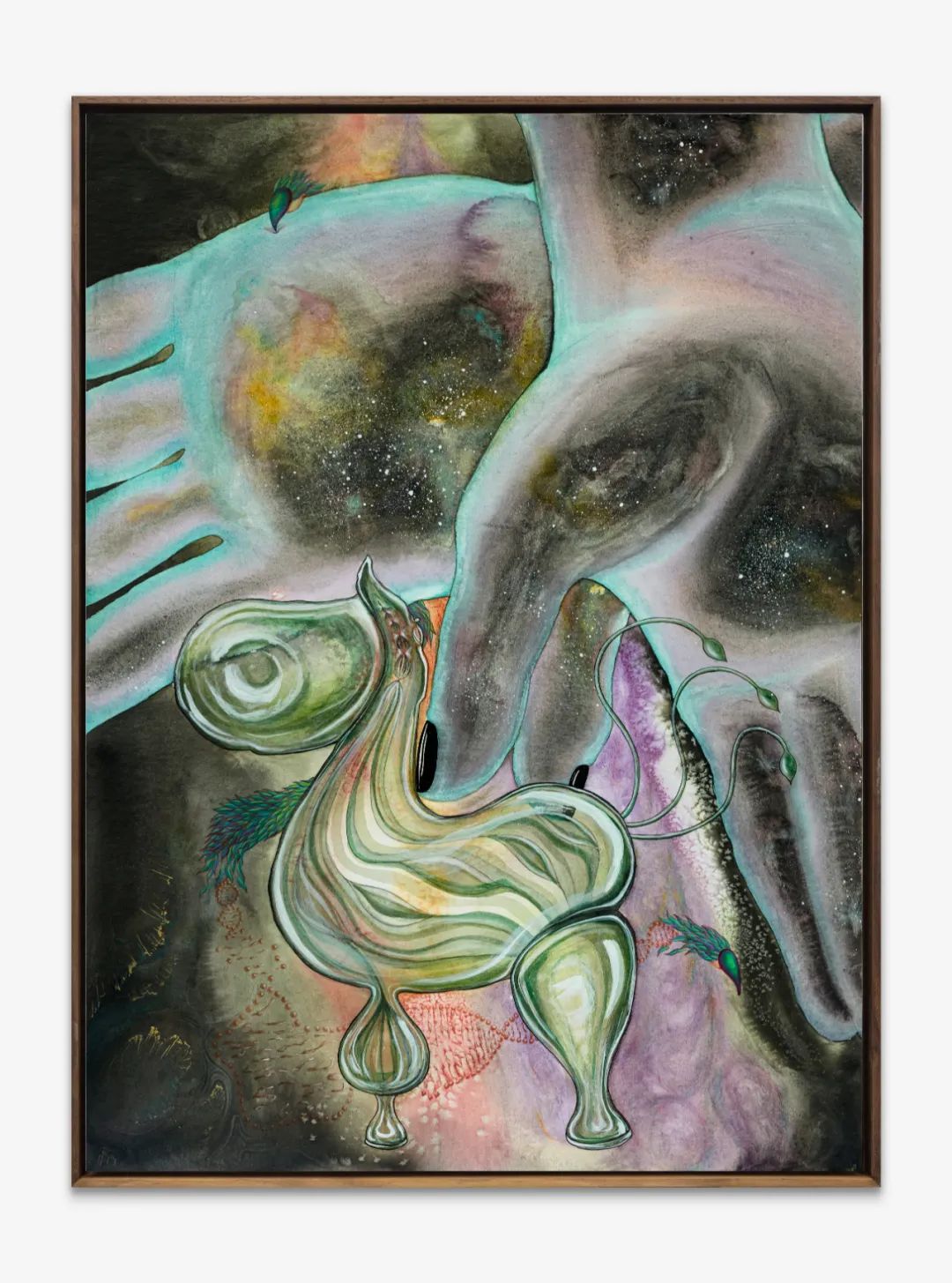

商亮《拳击人 No.17》2023,布上油画,170 x 180 cm

Q:请介绍一下你的工作方式或流程。

A:我会从生活里的各种事汲取灵感,虽然看似有很多年在做一个相对专注的母题,但我不会拒绝各种有趣的思维材料。阅读、音乐、观看、在一些领域持续的研究、聊天和去不同的地方都会成为灵感。通过一段时间的积累,包括劳作、包括玩,所有信息在头脑里消化和搅拌,融汇出新的想法跳出来,它们是独特的,不是简单照搬或者拼贴出来似曾相识的。

有想法的时候,我会马上快速记录下来,之后去挑选一部分论证和修改,再做出具体的手稿,这也就是创作的施工图了,这一步我会做得非常精确,再之后就是正式的作品了。

我很注重绘画和雕塑所用的的每件材料和制作方法,如何更加精确的结合去诠释内容,是我一直在调整改进的。

商亮《拳击人 No.16》2023,布上油画,160 x 140 cm

Q:你对于当下的新科技、新媒介有什么思考?

A:新技术首先在慢慢影响人们的生活模式和所见所闻,也必将产生新的观念和经验。这些工具可以帮到我很多,让很多事变得更简单和好玩了,效率爆炸了,拾起新技能必然会丢失过去的一些技艺,可能没有时间也没有机会完整的回去,技术考古最好是放进新的载体和语境去重现。

同时,曾经获得信息没有这么便利、工具不够好用,也没有人工智能帮忙的时候,人类所具备的思考机能和想象力不要退化。在技术飞快迭代的当下,创作者之间的水平差距会拉的更大,不断的学习非常重要。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

邵丰田

Q:作为职业艺术家,你是如何一步步到达目前创作阶段的?

A:自我怀疑在创作的推进中是重要的,过于通畅的观念、同质化的形式以及机械化的创作流程都是需要被警惕的。由于上述这种想法,我过去一年的创作几乎是对2022年以前那种基于文字游戏的创作模式的颠覆。

当然,颠覆一定不是彻底的,因为过往的经验总会像阴影一般尾随着。伴随着创作周期的增长,不断出现并重复的那些难以用言语描述的“复杂片段”才能被发现并提纯,越来越明确的指向作为创作主体的我,同时,“我”又足够复杂,这让创作可以一直保有活力。因此,职业艺术家于我而言不仅是一个具体的名词,它同时也指代一种上述的状态——自我怀疑的、不稳定的、活泼的。

邵丰田《TENC-230922》2023,布上油画,100 x 85 cm

Q:请介绍一下你的工作方式或流程。

A:我采用与古典风景画家相同的工作方式进行创作:在自然中采风,绘制手稿/速写,并将它们带回工作室重新组合成一张完整的画面。唯一的区别在于,我重新定义了我所处的“自然”,它由我在与数字图像软件、制图人工智能的对练中产生,这里的“对练”意味着“寻找彼此的漏洞”与“多回合制切磋”。

Q:你对于当下的新科技、新媒介有什么思考?

A:“真实的生活从其美妙的地方观念的角度,或许还带着一丝被逗乐的微笑,观看汽车文明一路胜利地前进:超越时间,消灭空间,眼见一切却又一无所知,一路轰鸣,最终占领太阳系,结果发现太阳不过是伦敦东区,众星不过是伦敦郊外”。这段文字来自切斯特顿的《异教徒》,我想它很好的代表了我对于新科技与新媒介的看法。

新科技与新媒介总是可以迅速的吸引人们的目光,但大多数人却忘了一件事,幻觉带来的短暂刺激后,枯燥的漫长岁月才是我们真正需要面对的。那些曾经被新技术占据的大脑是否会在疲惫的时候才意识到自己实为肉身;那些伴随着新科技出现而转瞬被淘汰的旧科技们是否会在未来的某一天以一种面目全非的样子被重新组装起来,呈现一种别样的姿态却依旧毫无意义。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

施意

Q:你的个人创作脉络是什么样的?

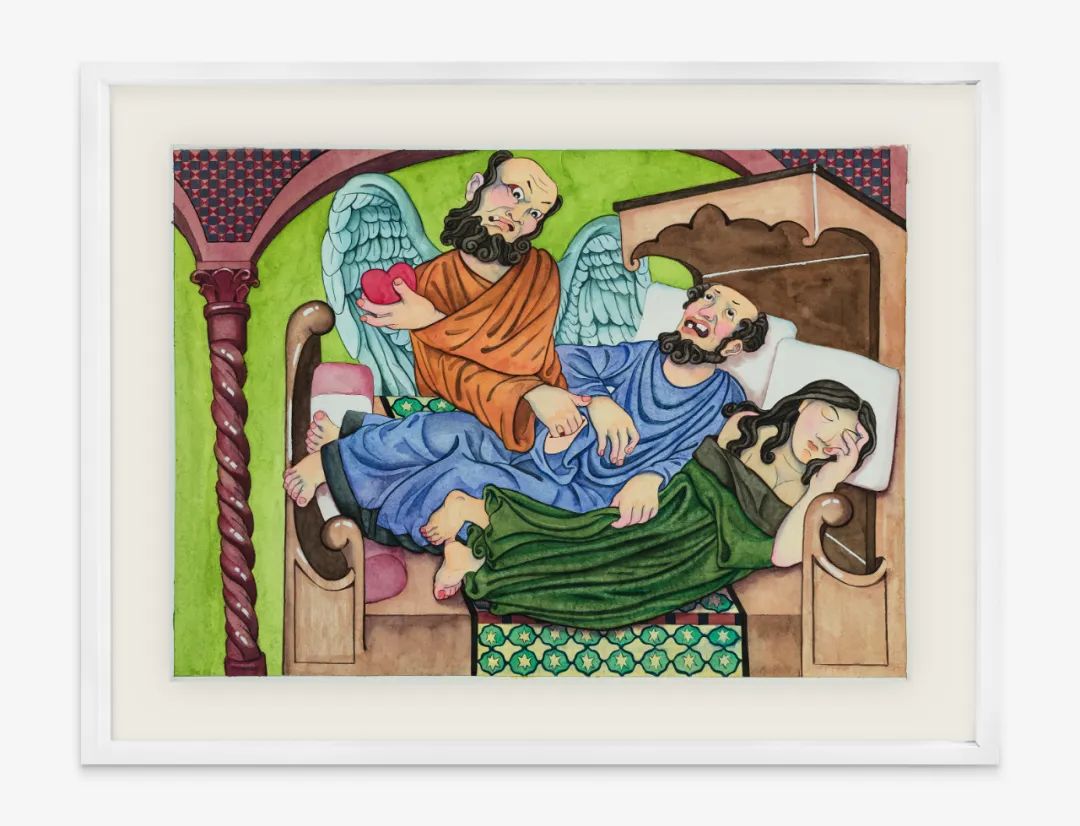

A:很长的一段时间里我都被宗教故事中神圣的部分吸引,让我好奇的是人何以弃绝自己成圣。十字架上的伤口、奥利金的自我阉割、火中被割去双乳的阿加塔等等等等,宗教之所以迷人是因为它的底色里包含有那么多的牺牲和眼泪。所以这个阶段的作品的出发点大都来自于文本里的信徒故事,然后我试图通过图像把文字中有想象力的那部分表现出来。

现在慢慢地我可能更加关注于圣俗之间的边界,一些日常用品和场景越来越多出现在我的作品中。我猜这个转变可能是来源于之前见到过一次出乎我意料的乜贴,那是在一个极其现代的小区公寓里,在舒适的沙发和大大的电视旁边,一大群穆斯林信徒人围着低头吟唱,那一瞬我感觉时间就被穿越了。

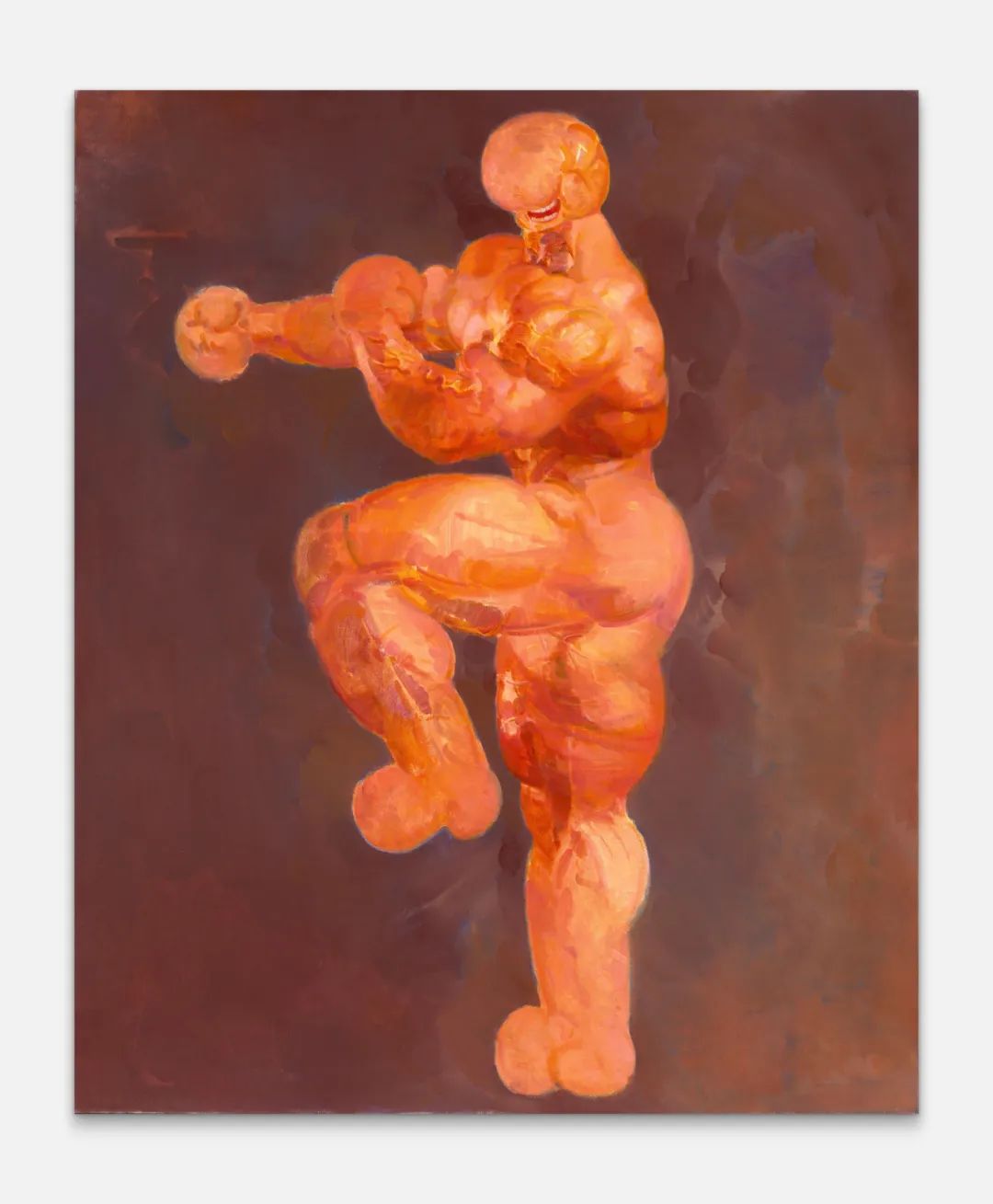

施意《陆判》2023,纸上水彩,41 x 57 cm(纸本尺寸)

Q:请介绍一下你的工作方式或流程。

A:可能是因为个人性格和本科学习版画的缘故,我的创作是非常理性而且有条理化的,我的所有作品都会有非常详细的草图,在草图上花费的时间要占我整个作品创作的一半以上,而且往往草图阶段会跨度很长,让我有充裕的时间可以慢慢把新的想法,新的细节添加进去。在草图阶段确立了一张作品的构图,及所有的形象,这样让我在最后的上色阶段只需要专心于色彩的和谐和强弱关系。

Q:请展开讲讲你这次展览系列的创作思路。

A:这次展览的几件作品都来自于中外的传统故事,故事里的几段文字就已经给我提供足够绘画的所以元素,我只需要按我所想的把他们安排到一起。而文字中难以直接转变成图像的部分,即这俩个不同系统的割裂之处,如要表现“从肉身之伤口驱逐而出的灵魂之罪孽”和“伏在门前的罪”这样的内容,恰恰是工作中我觉得最有意思的部分。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

田翊

Q:你的个人创作脉络是什么样的?

A:我在创作上倾向于跨学科的方式,与人工智能、生物工程、解剖学、地质学、非物质文化遗产工艺等不同领域的专家一起工作。他们为我提供了看待事物的不同视角。听到这些人分享他们的想法来描述某个主题是很意思的。我感兴趣的是把这些来自不同学科的零散数据放在同一语境里进行折射,让这些不断演变的信息和人为的触感相互嵌入。

就这两年关于物种繁殖系统展开的一系列作品来说,他其实更像一部推想小说(speculative fiction)里留下的线索,基于一部分遐想,一部分科学观测,再带一点叙事痕迹。

田翊《佯攻》2024,胡桃木、铜,65 (H) x 87 x 37 cm

Q:请介绍一下你的工作方式或流程。

A:通常我的创作大多数来自于对某一方面内容的关注,结合自己的各种兴趣或者经历,可能会产生一些想法,用一种关系比喻另一种关系。本次群展中出现的三件作品,其造型取自于各类生物的繁殖系统,他们不仅是真实存在的,同时也是基于我观测的结果。我与一名医学研究员合作,通过解剖及3D扫描得到生物器官的三维模型,并在数字软件中对这些模型进行还原或编辑,再用机器雕刻,最后把胡桃木磨出油,就像冷肉一样。这些促成繁殖行为各异的造型结构看来很有机能,但我不知道他们之间是如何触发的,像带着谜语的机关。

Q:最近关注的议题,或与近作相关的思考是什么?

A:对于各种建筑的特性很感兴趣,比如逛自然博物馆的时候,感觉耐人寻味,处处都是“证据”,似乎非常反奇观但是又不那么真实。

王也

Q:可以展开讲讲当前展出的丝绣系列的创作理念和背景吗?

A:在开始制作刺绣的作品之前我花了一些时间来直观地接触刺绣的材料。在家乡的街坊里我收集了大量的老式真丝绣线,这些绣线都是从前刺绣工坊生产剩余下来的。这些绣线的颜色上似乎也能想象到从前刺绣的图像和题材,它们都有很明确的配色技巧,或者是配色传统。这些丝线往往是一个颜色由深浅浓淡不同几个色调为一组,在染制时由染料的多寡决定了这一组色彩里的明暗和饱和度。染制时手工调色带来的不确定性,工匠的制作习惯和审美,不同的制作时期和批次都让这些绣线有着些许的色差。

这些色彩的秩序和差异让我着迷,刺绣一针一线一色一线将画面编排出现地样子很快在我脑海里出现,但那时都还只是我的想象,我还未开始正式学习制作刺绣。所以我学习了另一件类似的编排线段的手艺,编织渔网。

展览现场,“意外之歌”,没顶画廊,上海,2024

在母亲的帮助下,我将收集来的绣线编排不同色彩将他们串联起来,然后再手工织成渔网。孩童时家乡的记忆里,撒网的场景总是让人痴迷于渔网撒开落水的瞬间,像是网线将要在水面染上倒映的景色。也是在编织渔网漫长的手工制作的过程里,丝线和手长时间的接触让我熟悉了丝线,而后便开始了刺绣作品的创作。

Embroidernity这个系列的作品始于我的刺绣老师李阿姨的和我讲述的她的经历。李阿姨出生于湘绣世家,在1989年长沙与鹿儿岛姐妹城市缔结5周年的纪念活动中,李阿姨作为代表去鹿儿岛参加了大中国商品展,展会在鹿儿岛三越百货。在鹿儿岛李阿姨展示了湘绣的传统的制作过程和技艺。由此我将李阿姨的这一段经历续写,试图想象一个契机,和李阿姨一起用刺绣的方式复刻了五件现代主义的作品。创作中我便跟随李阿姨开始了对刺绣技艺面对非传统图像制作的探索。随着制作的深入在我身边的传统题材的刺绣作品也逐渐让我有了新的体会,这些传统的图像,符号,技艺似乎都能有其他的推演,在不同的个人际遇,历史洪流的变量里会有更多的故事。

王也《蒲扇》2022,丝绣,46.4 x 37.3 cm

展览中蒲扇这件作品的系列,来源于我儿时的记忆。作品蛾中锈迹斑斑的铁护窗便是我老家的护窗,记忆里见过一只异常大的飞蛾息在护窗上,儿时的看到了只觉得可怕便逃走了。从后就再也没有见过这样的飞蛾,以至于感慨这个记忆是否真实,是一个梦的印像还是因为孩童记忆对尺度的失真。

于是我凭借着朦胧的记忆找到了象找到的这个飞蛾的品种是可能是王氏樗天蚕蛾。虽然我也不知道这个樗天蚕蛾的王氏命名的由来,但是似乎此时又成了一种自我投射。王氏樗天蚕蛾幼虫爱吃臭椿(樗树),故又名:樗蚕蛾,他们的食物虽然常见,但在农药的作用下类群也在不断缩减。樗树是落叶乔木,十分常见,关于樗树有这样一个典故:

惠子谓庄子曰:“吾有大树,人谓之樗,其大本拥肿而不中绳墨,其小枝卷由不中规矩,立之涂,匠者不顾。今子之言,大而无用,众所同去也。”庄子曰:“子独不见狸狌乎?卑身而伏,以候敖者;东西跳梁,不辟高下,中于机辟,死于罔罟。今夫犛牛,其大若垂天之云,此能为大矣,而不能执鼠。今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下;不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!”

惠子对庄子说:“我有一棵叫做樗的大树,它的根庞大臃肿,不合木工的墨线;它的小枝条卷曲而不中规矩。长在道路上,路过的木匠看都不看它一眼。现在你说的就像棵樗树一样大而无用,大家都不愿意听你说。”庄子说:“你没见过狸狌吗?压低身子伏在地上,候捕来往的猎物,一会儿东一会儿西跳来跳去,不避高低。常常触及猎人设置的机关,而死在网罗中,再看旄牛,身体庞大好像天边垂挂的云彩。它的身体能够很大,却不能捕鼠。现在你有这么一棵大树,却因为它无用而忧虑,为什么不把它种在什么也没有的地方,广袤无垠的旷野上,自由自在地在树旁悠游,或者随心所欲地睡在树下,不会遭到斧头的砍伐,也没有东西来伤害它,虽然没有用处,哪里会有什么困苦呢!”

于是乎便引出了这个系列里那件家乡泥灶里熊熊燃烧的柴火,这个系列也由此展开。

王也《曼哈顿B面》2021,丝绣,29.6 x 40.6 cm

展览中曼哈顿的两件作品来源于我在读研究生出国前夕第一次参观深圳的世界之窗,虽然景点已经破败,但依然留下了深刻的印象。两件作品的图像便是描绘的世界之窗里曼哈顿的微缩模型。世界之窗的意像让我想到1862年的伦敦世博会为展会构建的“勤劳、爱国的工人形象”,联系到贾樟柯的《世界》。在和阿姨们学习合作的之前的刺绣作品的过程中,我也体察到世界之窗所能代表的一种现代化进程,以及它如何投射到个人人生际遇之中。

伦敦世博会中的水晶宫得益于当时的玻璃和钢等预制件的快速组装,也是工业进步的重要体现。与过去的技术革新不同,人工智能并不是关于人类对自然界的掌控。作品中的两幅图像是我使用人工智能生成了世界之窗中的曼哈顿造型,并加以数字画笔的加工调整,最后和刺绣阿姨一起再经手工刺绣过程中的创作成型。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除