猎豹的甜蜜生活

—— 倪军的绘画与“新巴洛克”

张晨

在倪军的新作中出现了很多猎豹的形象,它们周身的斑点与怒目圆睁昭示了绘画的野性,我们同时也注意到,猎豹在此主要由线条与色彩构成,具体而言,是一系列快速的线条与涂抹的色彩,在名为《巴赫传》《降E大调》的作品中,线条色彩与音乐韵律的交织,让动物暂时失去了肉体,丧失了体积感,也即,与学院绘画的造型语言拉开了距离:我们知道,倪军早年就读于中央美术学院附中、中央工艺美院壁画专业,后在美国罗格斯大学硕士毕业、定居纽约多年,作为画家的倪军对于这门艺术的传统与历史有着深刻的体认,也具备过人的技巧与细腻感知,但是在此,倪军选择以一种更为放松与自由的方法对待自己的过往,选择当重新进入绘画时,将自己有关艺术的知识转换为生活的态度。

倪军,巴赫传,2020

布面油画,120 x 90 cm

倪军,降E大调,2021

布面油画,37.6 x 45.6 cm

另一方面,猎豹正是自然界中速度最快的陆地生物,迅捷的线条与笔触,将野兽的本性与绘画连接起来,也使倪军从对于维利里奥的阅读中,以一种“解放的速度”让作画的过程充满了偶然和意外,充满了来自超现实主义的想象力度,这同样表现在《青春》《黑暗的康拉德》等画面形象的蒙太奇切换与非理性并置上。绘画从而既超越了传统的技法训练,也挥别了再现的固有功能,它挣脱了叙事法则的长久束缚,以一种动态的、弯曲的线条诉诸无休止的运动,用一种奔突的能量构成了属于绘画的体制批判。

倪军,青春,2020

布面油画,120 x 90 cm

倪军,黑暗的康拉德,2021

布面油画,90 x 120 cm

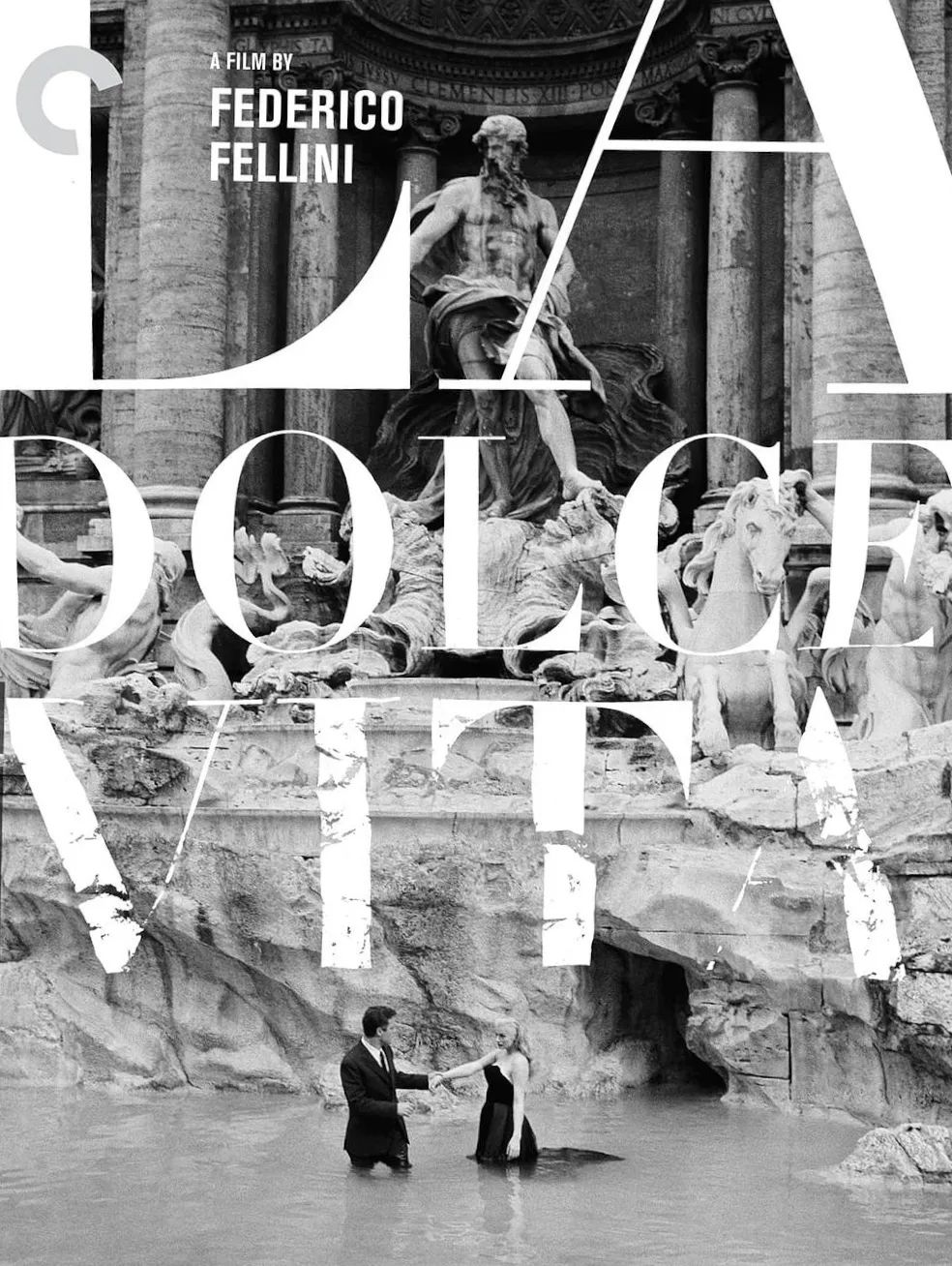

《甜蜜的生活》是倪军最爱的电影之一,来自意大利大导演费德里科·费里尼。看过此片都会对费里尼的御用男主马塞洛与瑞典艳星相拥于罗马特雷维喷泉的场景印象深刻,那是罗马巴洛克建筑的典型缩影,而电影不仅热烈渲染着罗马的巴洛克风情,纵情展示这座被米开朗琪罗、贝尼尼们塑造的永恒之城的性感韵味,更以一种巴洛克式的艺术风格,将各种令人目眩的桥段装配进充满曲折与变化的复杂剪辑,全盘打乱了讲述故事的逻辑,处处充斥着过度、繁复、敞开与剩余,因而成为一部名符其实的巴洛克电影。

费里尼,甜蜜的生活,1960

贝尼尼,普鲁东抢劫帕尔塞弗涅

1621-22,罗马博盖塞美术馆

贝尼尼,四河喷泉局部:尼罗河

1648-51,罗马纳沃纳广场

倪军的绘画与巴洛克的关系为何?实际上,在艺术史家沃尔夫林看来,在著名的《文艺复兴与巴洛克》里,巴洛克便已不仅指称一段特定的历史时期,不仅紧密捆绑在17世纪的罗马天主教会与宗教改革,还超越时代成为一种独立自主的艺术风格,这样,如果说文艺复兴代表的是大师的神圣光芒,是古典的严肃面貌,是笔直的线条与稳定的构图,巴洛克便是弯曲,是变化,是轮廓边界的消匿,是对封闭世界的打开,以及图绘性强烈的未完成感,或者说,是在倪军《量子的回忆》等作品中,在单义和快速的笔触下,猎豹与海盗形象的融合。那么,我们也可以说,希腊化时期光怪陆离、扭曲成团的拉奥孔是巴洛克风格,格列柯、丁托列托以不合时宜的巴洛克身体挣脱了委罗内塞或提香,德拉克洛瓦、特纳以一种相当巴洛克的方式打破了官方沙龙的沉寂,现代主义者如保罗·克利信奉巴洛克弯曲而富有生命的的线条……巴洛克由此不仅隅于卡拉瓦乔、鲁本斯与委拉斯贵兹的行列,而得以穿越历史的间隔,不断指向当下的创造。

倪军,量子的回忆,2019

布面油画,60 x 80 cm

法国哲学家德勒兹据此将这样的巴洛克风格称作“褶子”(folds),在《褶子:莱布尼茨与巴洛克》中,德勒兹不仅还原了一段褶子不断弯曲、回旋、折叠而又无限打开的运动过程,还将其与莱布尼茨的哲学思想结合,在德勒兹看来,巴洛克的褶子不仅存在于绘画的笔端,不仅连接了哲学概念与艺术创造,褶子更是世界的本来面目,它广泛见于自然界的贝壳、海浪、漩涡、大理石的切面或者猎豹的花纹,更存在于我们大脑的沟壑回路,存在于奇伟诡谲的思想形象,也在草原游牧民的纵横驰骋中,在少数疯癫者的呓语与直言不讳里,找到了自身运动与生长的轨迹。只不过,一种笔直的中心式权力,一种萦绕在各个角落的意识形态——其在艺术世界常被冠以“学院”或“古典”的名义——致力于将褶皱抹平,将门窗关闭,将肆意奔突的野兽驯服,将莱布尼茨的“单子”投入笛卡尔的“我思”牢笼。

正是在《褶子》中,德勒兹对莱布尼茨的“单子”(monad)加以文字游戏般的改写,创造了“游牧”(nomad)的概念。如同游牧民对于国家疆域的瓦解,德勒兹也呼唤褶子的巴洛克力量,这一力量物质性地内在于我们的身体。在艺术作品中,巴洛克动感的线条与倾斜的构图,蕴藏着澎湃的激情与身体的冲突,正是在这种情感力量的冲击下,绘画形象的轮廓得以被打开,权威神圣的主体被还原为身体,因此,德勒兹像描述弗兰西斯·培根的绘画一样,称巴洛克艺术是古老而又当代的非形象化、反对再现的艺术。在倪军的新作《情动》中,在猎豹的身体与人类脑袋的夹缝间,出现了“affect”这一德勒兹重要概念的字样。如上所述,倪军对法国哲学理论尤为熟悉,一度沉迷于拉康的精神分析,但是围绕近期的创作,倪军谈到他正试图从拉康(齐泽克)式的“无身体的器官”,朝向一种德勒兹式的“无器官的身体”,也即,从他者的被动建构朝向欲望的主动生产,不再浸淫在有机的组织与安全精致,不再腾挪于绘画的语法与图像模式,而渴望探索一种介于细腻粗犷与大开大阖之间的巴洛克美学,渴望唤起身体的内在力量,释放绘画本身的情感与动能,以此将逻辑和规范打散,将形象的关系与轮廓线重新连接,让绘画借助猎豹的身体展开草原的游牧,或如福柯所说,在一个“异托邦”的另类空间里,让冒险代替刑侦,海盗代替警察。

倪军,情动,2021

布面油画,79.6 x 59.6 cm

我们同时看到,在艺术界,策展人与理论家也将一种当代艺术中对于多样、变化、繁复与华丽的追求称作“新巴洛克艺术”,从2013年毕尔巴鄂古根海姆博物馆“狂放的巴洛克”开始,卡特兰、辛迪·舍曼、村上隆、图伊曼斯等艺术家的名字,便时常与十七世纪的巴洛克绘画并置,以营造一种古今对话的动态格局。而在此之前,受到德勒兹的启发,恩达连尼斯(Angela Ndalianis)便在他的《新巴洛克美学与当代娱乐》(2004)一书中,将我们所生活的世纪定名为“新巴洛克美学”阶段。他认为,今天的人们对于新媒体技术的应用,今天新旧传媒与空间的连接关系,使得当代的文化状况可与遥远的17世纪欧洲构成呼应与共振:如果说17世纪的巴洛克时代是资本主义扩张、世俗文化兴旺,以及延续自文艺复兴以来地理大发现的时代,那么当代文化与艺术对于景观社会、眼球经济和新异感受的竞逐,今日跨国资本主义的“帝国”图景、大众娱乐产业无孔不入的扩大再生产,包括网络世界对于“赛博空间”的新一轮殖民与占领,则恰是巴洛克时代的历史回响。另外,与巴洛克电影一样,在意大利文化学者艾柯看来,文学之中“开放的作品”便是“一种序列思想的诗学”,他也在为卡拉布雷斯(Omar Calabrese)与兰伯特(Charles Lambert)合著的《新巴洛克:诸时代的符号》(1992)作序时,阐述了这一在结构主义之后,更加注重文本的流变过程与辞藻关系的“新巴洛克文学”。

丁托列托,圣马可拯救沉船的撒拉逊人

1562-66,威尼斯美术学院美术馆

格列柯,基督受洗

1597-1600,马德里普拉多美术馆

据此,人们便在十七世纪与当代艺术之间强调视觉冲击与震惊美学的领域里,发现了“新巴洛克美学”,其多见于令人目不暇接的装置、行为、影像与新媒体艺术的作品和展览。但在此背景之下,倪军始终坚持架上绘画,尤其在彼时的纽约目睹了最为激进的艺术实验后,仍然相当孤独地致力于有关古老绘画的新巴洛克创造。就艺术史的传统而言,倪军青睐的也是马奈,是这位夹在官方体制与前卫运动之间身份复杂的艺术家,是其极为先驱而又不动声色的潜在革命,而非简单粗暴的推倒重来。

倪军,海战之歌(双联),2021

布面油画,60 x 160 cm

倪军,东星斑,2020

布面油画,80 x 100 cm

倪军,万里烟波,2020

布面油画,80 x 60 cm

而我们也知道马奈与西班牙艺术的紧密关联,他既想成为“杜伊勒里宫的委拉斯贵兹”,也重新发现了戈雅——在倪军的《海战之歌》《东星斑》等静物画中,生猛海鲜的犬牙交错,同样令人想起戈雅的创作,想起那种洞穿物性与人性、赤裸而真实的目光;倪军从静物到风景的近作,往往都与海洋有关,都在描绘着东方滨海的物产与“万里烟波”的苍茫,显露着自己自在的写生状态与自如的色彩感知。而十七世纪的巴洛克艺术家,尤其是荷兰小画派,恰以描绘静物与风景著称,他们以巨细无遗地勾勒龙虾与贝壳的身体为傲,通过对于水面光影效果的快速捕捉,彰显海洋文明的黄金时代。这在当时自然有着宗教的考量——丰饶的物产正是来自神圣的馈赠——也是富贵人家身份的象征,显示了巴洛克时代特有的神圣与市侩的混合,然而,稀有商品的交换与生产,“维米尔的帽子”的来源,同时也指向了一种崭新的世界经济图景,与荷兰东印度公司的贸易与西方殖民主义的扩张密不可分(根据鲁明军《积极的野蛮:海盗、猎豹与倪军新作》)。如果说“新巴洛克”正是从这一空间关系的角度,以新的连接世界的方式勾连起了十七世纪与当代,那么与阿姆斯特丹或代尔夫特的艺术家一样,生于天津港口的倪军面对着同样的大海,面对着与十七世纪人眼中如出一辙的时代巨轮与急剧变化,感受着海平面之下野性的力量与暗流涌动,从而以绘画作为自己对于世界的看法;而如果说在马奈的巴黎,东方的艺术、日本的浮世绘远渡重洋,吸引了印象主义者们的目光,那么从大洋彼岸归来之后,倪军面对的却是东西方全然不同的格局,时刻经受着从艺术到生活的身份困扰与主体问题。

倪军,今日得丰收,2021

布面油画,80 x 60 cm

马奈,鱼,1864,芝加哥艺术中心

在《甜蜜的生活》中,男主马塞洛看透了名利场的虚伪与堕落,但最终仍选择身处其中、继续沉沦,将彻夜的狂欢推至谢幕的虚无。或许只有这样,只有投身到“内卷”的行列,创造一种真正的生活才具有可能,作为娱乐记者的马塞洛与作为电影导演费里尼,都以“甜蜜的生活”作为抵抗的方式,而非消极的偏见与自毁的逃避。在影片寓言式的结尾,一条巨大的鳐鱼在海岸边搁浅,成为人们眼中的“怪物”,而正如猎豹拥有极致的速度,也从未奔跑出它所生活的“神圣大地”,倪军既选择绘画,也选择与中国、尤其是二十世纪以来紧密相关的写实与具象绘画,而从未接近相比之下并无本土根基的抽象艺术,他的画作始终保有形象,或者说,始终在与形象及其传统进行着搏斗,以期生成一种新的美学与思想。正是在这样的挣扎中,或再次使用德勒兹的话语,在永远处在过程之中的运动和变化里,在不断僭越边界而重又裹挟其中的回旋往复里,有关绘画及其创作者的主体性,才真正得以被建构。

倪军,谁谓古今隔,2020

布面油画,40 x 30 cm

倪军,神圣大地,2021

布面油画,80 x 100 cm

在展览的最后,倪军的自画像《谁谓古今隔》以一种相当轻松甚至睥睨的姿态现身,在完成了有关绘画的思考与行动之后,画家本人如同宗教艺术中的先知般,随骷髅一起展开内省与反思,回到了一个在绘画世界里始终难以脱身,而又随时准备开口调侃的天津人的自己。

2021年7月26日

* 张晨,中央美术学院人文学院副教授

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除