![]()

大卫·杜阿尔:严肃的 蛞蝓 策略,展览现场

|

匿名文本与破碎的物质之歌(节选) 文|大卫·杜阿尔 David Douard

我认为艺术家自身的形象就是个迷失的流浪汉,四处游荡,和周遭保持着一定的距离。我尽量不让自己太显眼,尽量让自己不受艺术世界的影响。 我的工作有两个面向:一是独自把自己锁在工作室里,那里就像一个消化的场所;二是花很多时间在网上寻找大量的文本。使用诗歌的愿望很早就出现了,就像是我与涂鸦关系的一种延续。在从事涂鸦创作的 15 年里,我在街头涂鸦、刷墙,沉浸在这种氛围中。我扪心自问,作为一名艺术家,我是否应该把自己封闭起来,最终我还是决定保持距离,待在这里,不再离开。 |

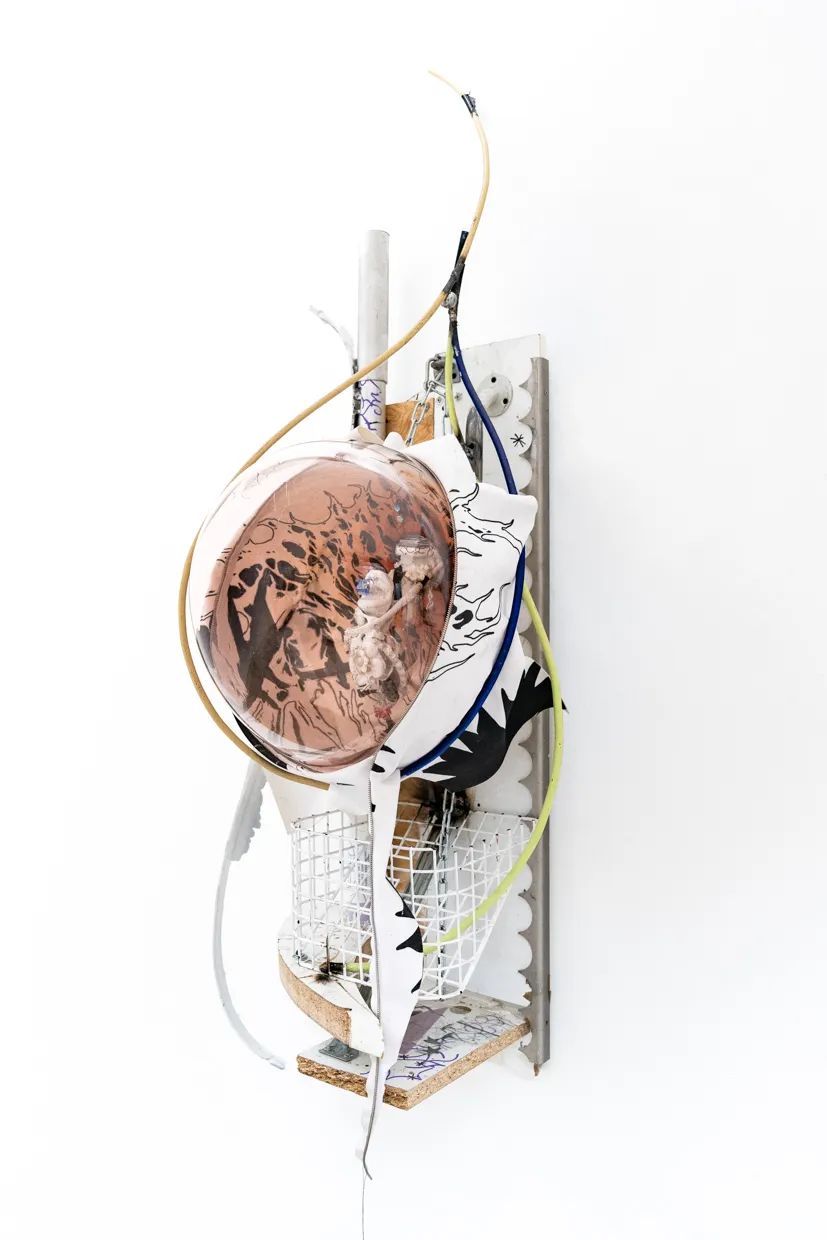

Lick’ng a’n 0rchiD 13,2023

吹制玻璃、铝、铁栅、三聚氰胺板、金属、塑料、网印花布、发夹,180×50×60cm

|

人们之所以喜欢互联网和电视是因为大家借助它们创造了一个虚构的世界。我也花了大量时间上网搜索,逐渐形成了自己的眼界。我受到那些使用文字和文献的概念艺术家的启发,把所有文本和文字概念都融入到物质和材料中;解构文字,美化文字……这就是我在作品中努力做到的。哪怕是最简单、最中性、最朴实无华的句子,都有可能变成最强烈的句子。写作中的某种中性、距离、常态,久而久之,可以具有某种破坏性。 对我来说,制作截图是摄影的一种形式;复制和粘贴文本是一种写作。与此同时,身份和作者的概念正在受到质疑,我将一切归档并继续创作,并开始与身份概念作斗争,包括网络身份,我们对网络身份的理解。 在网上,我是一个观察者,同时也是被动的接收者。我不想成为一个网络极客(geek),不想清晰地了解每件事,这让我感到害怕。相反,我想保持一种模棱两可的状态,就像我构建的空间一样,在其中悲伤和愉悦共存。虽然这是一个不连贯的状态,但最终真实地反映了我们这个时代的形象。作家们谈论 "性"、"苦难"、"不堪",这也是我喜欢描述社会实体的一种方式。而我的工作基本逻辑是对这些实体碎片进行重新诠释。对于文字,我将其比喻为一位嘴里含着珠宝的歌手,这样她的歌声就会变得特别。至于图片,有一些人会在网络摄像头前呈现非常私密的状态,与世隔绝的同时又展现自己——他们暴露自己、展示自己、隐藏自己、闭上眼睛,然后离开。我将这一系列瞬间变成了 T 恤上的丝网印图案,仿佛是一个品牌、一个标志。 我对匿名很感兴趣,它是一种美好的行为方式。在匿名的情况下,我们更容易投射自己,也更容易放手。鬼魂、非人化,是无为的、虚无的,人也是虚无的,它取消了自己,同时又有了一个化身。作为一个有造型欲望的艺术家,我对这种两难处境很感兴趣。在匿名的状态和文本中,我们必须使用技术将概念附着在材料上,才能融入多重身份的形式中。我为这些鬼魂安上面孔、雕刻面具、创造环境,让展览空间突然变得情境化,就像一个被所有流言包围的地方。在东京宫的展览[1] ,情况就是这样,我只是在现成的文字和图像基础上复制和粘贴。 |

大卫·杜阿尔:严肃的 蛞蝓 策略,展览现场

|

虽然我的作品是有形的,但我所涉及的主题是无形的。我认为有一种语言是非物质的——它来自灵魂,来自对物体本身的信仰,像化石一样存在着。但随着时间的推移,一个人如何才能成功地与物体沟通,将其物质化;使其增殖;使其永恒;让它成为一种过时的容器,只能被动接收信息? 我专注于无声的物体是因为它传递出死亡的概念,即现实中的一件人工制品或一个生命的死亡,它像是个幽灵的影子,在物体内游荡。在某种程度上,它是凝固的、明确的,而在另一方面,它又是自由的、空缺的。我试图挽救这种死亡。我在工作中要有联结日常物和时间的媒介,所有物品必须能够互通,但这不意味着对艺术对象的内省,也不是对日常物被艺术神圣化的反思。一切物品都可以传递奇特的生命特质。 我的作品不是为了传递信息,至少不是传递其实际意义。恰恰相反,如果作品过于清晰易读,我会感到困扰。当我们过于贴近现实的时候,就会不由自主地选择一种常规方式去达成目的。这令我害怕。它不但压缩了观众的解读空间,同时也局限了作品本身的自由。当某种东西脱离我们的理解时,就会促使我们思考,让我们置身其中并与之交流。 铝在我的创作中代表了一种有生命的材料,但它在生活中一直以机器的形式存在,最终被我们吞噬、淹没。这是我们与一种纯粹工业材料的关系,是科学思维系统在产品上的呈现。我总是把事物看成是一个被使用者吸收再回流的系统,把字母或文字片段看成是口水在地面溅起的水花,再迅速将其移植到我在互联网上找到的语言和诗歌中。 |

大卫·杜阿尔:严肃的 蛞蝓 策略,展览现场

|

我尽量保证和政治化的距离,不会参与太多,并尽量避免固定不变的工作方法。在当今社会,最能打动我的反应一般都是非政治性的,不被视为政治行为的。我不相信那些模块一样形式化、客观化的反应。我对逾越政治正确和某种界限或评判标准更感兴趣,虽然在我看来这也是一种政治。我希望我的作品保持模棱两可,不一定被理解和关注,但又非常实际,与世界保持距离。 我不太关心艺术家的地位问题,我更喜欢一切都分崩离析、彻底垮掉的感觉。我没有职业生涯或其他方面的构思,因为那将是地狱般的生活。我最不想做的事情就是让我的作品围绕潮流发展。也许我现在会朝着更难以理解、更黑暗的方向发展。比如说人工智能,所有这些东西都很有趣,因为我认为它们会激励下一代的艺术创作。我不知道自己是否还愿意与时代联系在一起,但我认为作品与时代之间有着真正的联系。我还认为,艺术家逆时代潮流而动是件好事。我希望作品能有自己的生命力,我其实不太在乎到底有多少人真正理解我的作品。 我在艺术中找到了一种看待世界的方式,在某种程度上,当你被艺术所吸引时,你会反观生活,歌颂物品。因此,你可以正确地欣赏孩子们的奔跑,欣赏世界的侵略性和暴力,发现一些迷人的东西,远离一些难以忍受的现实,而不是变得愤世嫉俗。 [1]大卫·杜阿尔个展:Mo'Swallow, 巴黎东京宫,法国,2014 |

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除