![]()

穿行在现实与真实之间

文:肖怀德

史国威的创作是基于摄影作品作为底色,在摄影之后借助绘画这种行为所展开的图像艺术创造行为。我们也可以理解为,史国威先借助摄影机捕捉一个初步图像,进行第一步的创作,然后借助画笔重塑图像,进行第二步的创作,摄影机和画笔是他进行艺术创作的两个阶段的工具。他无意挑战、质疑摄影和绘画这两种艺术存在的合理性,而是提出他的问题,摄影机和画笔可否共谋一张视觉艺术作品?在摄影与绘画的边界地带,在摄影与绘画“之间”,还是否存在艺术创造性工作的可能?

史国威:2021-2023,展览现场

史国威此次展览的作品,是他疫情这三年的作品。据他自己所言,他强烈地感受到一种现实的“力场”,这是一个艺术家的本能的情感反应。这三年现实的“生命政治”让他颇感不安,现实世界的信息、命令和言说,无处不在的篡改、覆盖和挪移,让他倍感“赤裸生命”的无力,他对“何为真实”产生了强烈地怀疑。文明现代性、人类活动与自然环境之间的紧张和张力,让他有意识地从个体童年记忆和行走经验之中寻找现实的痛感,以建构反思的空间。社会性和生态性,成为过去三年史国威作品所呈现的对“现实力场”的观念叙事和反馈。

史国威:2021-2023,展览现场

摄影与绘画:哪里更接近现实的真实?

当我们看到史国威的作品时,第一反应是,这是摄影还是绘画?他的创作有意调整我们用摄影或者绘画来对他的艺术进行分类和定义。不同于摄影艺术家的是,摄影是瞬间的艺术,他的艺术是时间的艺术,他可以在上面反复积累情绪,反复涂抹,反复雕琢。不同于画家的是,画家在一张空白画布上营造感觉的图像,他是在一张摄影底色上雕琢图像,他的感性表达建立在摄影的理性图像的框架之上,感性不是肆意奔放。因此,史国威的创作往往在利用摄影机的理性、画笔的感性来输出他所面对现实而希望达到一种平衡的图像。

他所做的图像既不是对现实图像的记录,也不是凭空捏造的想象的图像。如果说摄影的创作更接近现实的真实,绘画的创作更接近感受的真实,他的创作在现实的真实与感受的真实的中间地带。我们既可以把他的创作理解为摄影与绘画之间的艺术创作行为,也可以理解成运用摄影机和画笔两种媒介共同创作完成的观念艺术作品。

我们也可以把史国威的创作和移动影像创作类比来看,从时间性来看,史国威的创作与影像导演的工作有相似性,移动影像的时间性体现在一帧一帧静态图像的时间性的延绵和蒙太奇剪辑,而史国威的创作也是在静态图像上赋予了时间性,这种时间性通过“画笔”展开蒙太奇式的剪辑和拼贴。

考古A,2023,亚麻布面蓝晒工艺,油彩,230×196cm

篡改的两面性:“还原”还是“迷惑”?

史国威在摄影底板上的绘画行为,是一场搏斗。

他并不满意摄影机所记录下的那个“现实”,他希望通过自己的绘画行动,尽量去“还原”当时他目之所及的那一刻的感受。很显然,那一刻目光所感受到那个现实是极其复杂的,那个“现实”是机器和身心脑共同作用的结果,是一种“物”在心灵中的投射,这种投射掺杂着视觉经验、生活经验、记忆甚至情绪。那一刻的感受是无法完全被还原的,只能无限去接近那种感受。即使是摄影作品,也不全是摄影机所记录的“现实”,而是摄影机后的作者与摄影机“合谋”的结果。在摄影作品之上,如何还原那种“感受”,这是史国威工作的核心。

他需要酝酿、等待,甚至场景的激发。

这里有两种可能性,一种可能性是史国威的绘画创作是为了尽量回到当时的感受。

还有另一种可能性是,他的绘画创作并不是回到摄影按快门那一刻的感受,而是将摄影底片作为“道具”,通过填色、挪移、拼贴、涂抹,呈现他此时此刻的一种情绪和感受。比如“场景AB”,他借用了曾在美国加州地区的山野图像,来呈现他在大兴安岭鄂温克狩猎部落驻地回来的复杂情绪,一种原始文化与现代文明的挤压和撕扯。

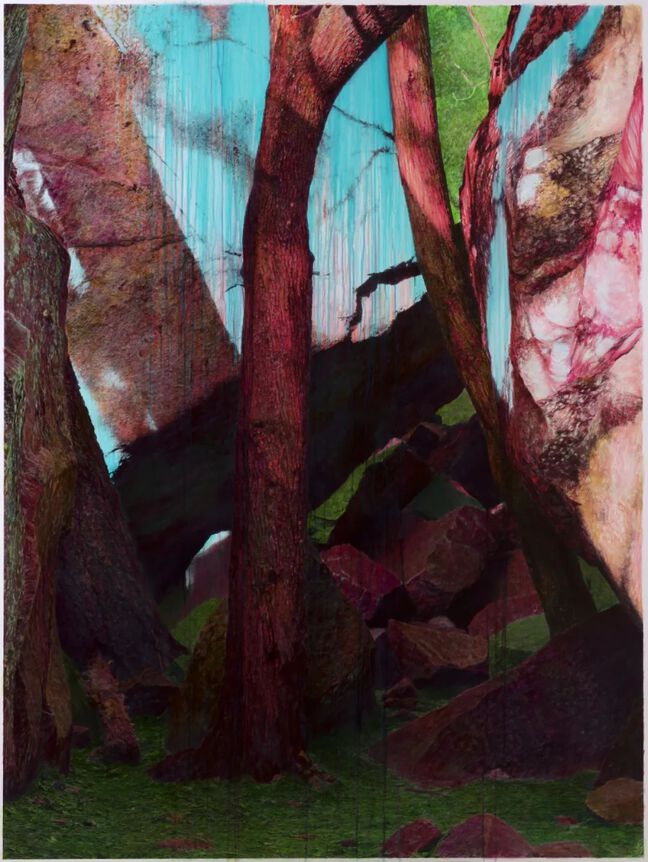

场景A,2023,激光银盐纸基,液体颜料,130×171cm

场景B,2023,激光银盐纸基,液体颜料,130×171cm

史国威在摄影作品上的加工和覆盖行为也具有两面性。他一方面是对摄影呈现“现实”的质疑,他试图通过自己的绘画行动“还原”出摄影机无法呈现的现实世界的丰富性,比如色彩的丰富性、能量的全息性感知等。我们生活的现代图像世界,图像的迷惑性取代了具身的体验,我们以为通过手机的图像拍摄,就进入了这个世界;就抓住了这个瞬间,其实摄影图像所留下的只是现实世界的一个“透明的切片”。

同时,史国威的这种覆盖性的绘画行为也是一种社会雕塑性的行动,他试图用自己的手来扮演现代世界中政治、技术和资本合谋的那只“看不见的手”,营造一种现实视觉的“美的假象”,影射现代世界,无处不在的图像篡改、涂抹和视觉规训,无处不在的以“美”的名义、以“善”的名义而实施的“以假乱真”。

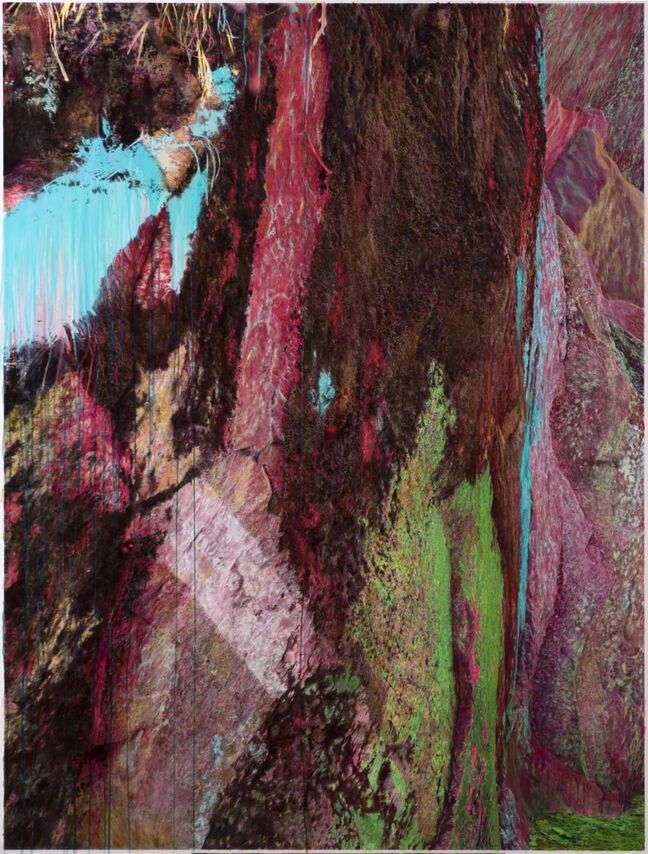

肉山,2021,激光银盐纸基,液体颜料,184×154cm

个体记忆、生态忏悔与唤醒共情

史国威的“肉山”、“山体”等作品,是一种把自然世界的“肉身”化的行为。

通过将自然山体肉身化,艺术家完成了一种生态学意义上的凝视。将自然世界“身体化”,人类开始从生物学意义上建立与自然世界更紧密的连接。在某种意义上,人是一种动物。从共情能力来讲,我们与动物之间的“共情感”的建立相对比与植物、岩石之间建立共情更为通畅。将岩石、植物进行动物“肉身”化的处理,一定程度上唤醒了我们“身体感知”。史国威借“动物的肉身”来唤醒我们对整个自然万物世界的生态“共情”意识。

从更长远的地质时间的尺度,这些岩石、岩浆、土壤正是动植物尸体腐化,经过若干年的地质演化而成的,他们本身就是自然生态链的转换、循环和沉积的结果。在场景A、B两幅作品中,森林中的树木、苔藓、岩石、驯鹿的肉身、骨骼、淡蓝的天空,通过时间的错置组合在一起,我们既看到狩猎的惨烈,也看到万物一体,生命生生不息的意象。

山体,2022,激光银盐纸基,液体颜料,150×201cm

意识的分水岭:自然的肉身化与虚化

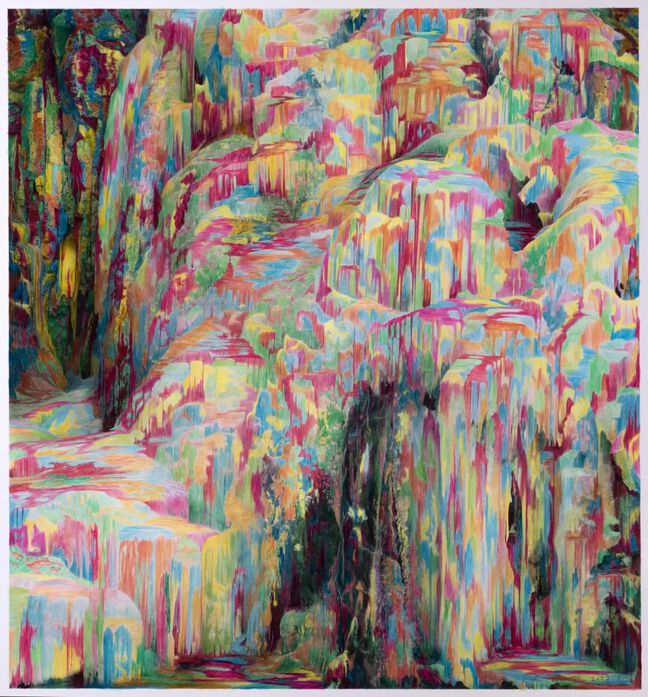

作品“冰瀑1”和“冰瀑2”是史国威在自然冰瀑上的两次图像篡改实验,“冰瀑1”是将自然冰川肉身化,“冰瀑2”是将自然冰川电子虚拟化,这两种处理呈现两种截然不同的感受。两幅作品都有通过色彩层的配置打断现实的逻辑,“冰瀑1”是一种拉回身体性的逻辑,“冰瀑2”是一种走向游戏虚拟场景的尝试,它们分别指向我们如何处理自然的两种态度。

随着数字技术的飞速发展和人类生活日益虚拟化的趋势,人类一方面感受到强烈的不适,希望重新召唤“原始性”和“动物性”,重建与自然的具身感知经验。另一方面,虚拟现实、元宇宙的技术凯歌,正在宣称人类可以集体进入另一个硅基宇宙。艺术家并没有做明确的价值判断,他只是提出了一个问题:人类未来是重建与自然生态世界的具身连接,还是逃离碳基世界,进入硅基世界的狂欢,这是人类未来命运的分水岭。

冰瀑01,2022,激光银盐纸基,液体颜料,160×150cm

冰瀑02,2022,激光银盐纸基,液体颜料,160×150cm

一种纪念碑式的哀悼

澳大利亚生态哲学家薇尔・普鲁姆德(Val Plumwood)遭遇了一次特殊的经验,她在野外被一只鳄鱼袭击,在与鳄鱼的搏斗中差一点被鳄鱼吞食,在鳄鱼即将把她吞食的那一刻,她获得一种看待人类与动物的全新的视角,之后完成了她的代表性生态哲学著作《鳄鱼之眼》。这是人在极端状况下的“出神”的时刻,也是一种人可以跳出人类中心主义视角来看待人与万物生灵的关系的第三人称视角的时刻。

我不知道史国威在创作时的心境,是否有“出神”的体验,我想这是一种纪念碑式的哀悼,无论是“羊毛”中艺术家以一种虔诚的仪式化的方式为每一根羊毛一点点上色,还是“场景AB”中对狩猎部族的哀悼,夹杂着忏悔、愤怒和悲悯。作品“流淌的夕阳”是史国威目睹鄂温克人柳霞解剖驯鹿之后,留下的感觉的印象,艺术家童年狩猎的记忆和柳霞解剖的场景交织,这种感觉不仅仅是“血腥的”,而是“温暖的”。在作品“场景AB”作品中,史国威将树根涂上了血腥的肉色,将岩石切换成驯鹿的内脏,营造出一场悲壮的“狩猎”。

羊毛,2021,激光银盐纸基,液体颜料,180×198cm

流淌的夕阳,2023,激光银盐纸基,液体颜料,130×177cm

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除