![]()

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

继续绘画,但重要的是 “我们”

文/孙啟栋

我们在今天对待绘画或许比以往任何时候都更应该保持谨慎和批判。绘画不能仅仅因为其对于自己历史的征用而被严肃地评论或赞赏。画家炼金术般地将颜料和松节油变成人物、风景、动物乃至纯粹地生命本身运动的痕迹。漫长的绘画接受历史,保证了它存在被更广泛的观众接受和消费的可能性。然而,应该明确的是,绘画在当代是且只是一个外壳:它并不因为某种视觉语言和风格的使用,而成为一件严肃的、卓越的作品,而是观念的强度。但如今随着“后观念”的数字技术广泛应用,观念对绘画的“加持”(blessing)作用逐渐减弱,甚至有被摧毁的迹象。短期来看,绘画获得了更大的曝光,更高频的流通和交易,但是失去了真正的作为模拟(analog)存在的观念的加持,绝大多数绘画尴尬地发现自己无法穿越经济和艺术史的双重周期。

展览现场,Pieter Slagboom《质疑几何》2019,布面彩铅,300 x 500 cm

历史与现状

广义的“观念”(对艺术自治的反思,艺术的媒介性与政治、社会的关系等)成为了艺术新的知识型(episteme)。福柯用“知识型”这个概念来描述异于前期的知识形构规则,即当一个历史时期转向另一个历史时期后,“事物便不再以同以往一样的方式被感知、描述、表达、刻画、分类和认知了”。上世纪60年代,美国率先开始由工业时代向信息时代过渡。其时手工价值降低,思考与信息价值提升,为现代艺术的终结提供了大的时代背景。自此开始,活的艺术真正的知识型和成就体现在“观念的盈余”(conceptual surplus),并且自此发挥着艺术隐性力量的作用。可以说,绘画能够存活至今,“观念”发挥了不可替代的作用。

凭借着社会介入的乌托邦愿景,以及对于知识的亲近感,后现代艺术家开始有意识地把更多人文学科的知识嫁接进入艺术体制,不断提高着观念的繁荣指数。社会介入式艺术不是将反美学作为最终目的,而是将其作为提升艺术繁荣的系数,最终目的还是回归艺术自身。在这种逻辑下,艺术始终是自我立法赋权的。后人类主义和去殖民理论起初同样是在这样的考量下被引入艺术体制的。后人类主义挑战人类知识对世界的控制权,促使我们重新审视人类主体;去殖民化强调反对殖民霸权的同时在后殖民时代维护自身主权。两者被作为观念引入当代艺术体制,有力地挑战了自现代主义以来的艺术家神话——前者针对作为人类主体杰出代表的艺术家形象,后者针对艺术体制霸权。艺术体制本来应该一如既往地完成自我指涉,但数字技术的广泛应用让一切悄然改变了:它打断了这个进程。自60年代以来的文化和思想的象征性、模拟性的“观念”知识型转向数字性的“后观念”知识型:观念逐渐呈现出脱锚的危险。这构成了展览《绘画需要什么样的我们》的大的背景。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

绘画需要什么样的我们

《绘画需要什么样的我们》并不是一个概括性的主题,追求将不同的形式和实践汇聚到一个统一的视域中,而是通过一层层相互交叉的 “棱镜”逐步测绘数字技术背景/阴影之下的后观念绘画。带着对于数字技术造成的艺术家工作方式的短路的“担忧”(如果担忧显得他们过于符合传统的知识分子艺术家的形象,或许我们可以描述为“enable”,他们的工作不会被缩减为单纯的画面存在),艺术家们聚在一起。他们对于图像的使用体现了他们如何通过架空绘画从而参与绘画自主性的丧失。然而,在他们的作品中,这种丧失并不是一蹴而就的,而是一个不断发展的过程,是绘画的内在性与其消亡之间的边界冲突。他们的绘画模糊了画框内—图像—和画框外—泛滥的数字技术和剧烈变动的艺术体制—的区别,并且还将这种模糊作为感知的先决条件。CG和社交媒体取消图像的媒介性,令整个世界陷入超现实主义视觉和叙事性之中难以自拔。展览将提出一个主要问题:在对于数字技术的辩证参照视阈中,艺术家可以征用什么物质和非物质文化遗产、美学、政治或社会行动,来实现一个不同于普遍的市面上流通的图像?从而鼓励艺术家在前人不断通过“观念”打开绘画的基础上继续探索,不被短期的图像红利所迷惑,从而交付出自己的艺术生命。

艺术传播、当代精神性、艺术家身份、艺术的意义作为展览的四个棱镜,使得不同的艺术家可以被放进不同的议题之中,以便更有逻辑地展开对于数字时代的后观念绘画议题的论述。但事实上,参加本展览的每一位艺术家都或多或少在四个角度都有意识地展开工作,故而这种分配具有临时性,每个人都可以被放置在其他的议题之中。他们具有描绘绘画持续作为争论场所的能力,这些争论场所使围绕绘画的话语保持开放,并且让绘画本身充满活力。

展览现场,左:徐震,“信号”项目,2022至今,布上油画,10 x 20 cm;中:刘韡《奇遇 No.1》2023,布上油画,180 x 220 cm;右:刘韡《奇遇 No.3》2023,布上油画,220 x 180 cm

传染(contagious):艺术的生产、交流和评价模式

John Kelsey同时是艺术家、作家和艺术品经纪人。他对区别于之前历史阶段互联网时代身份的构建感兴趣,特别是艺术家和艺术在数字时代的潜能。不同的身份是其不同的网络化身,并不存在一个统一的Kelsey,相反,他尝试最大限度地发挥不同化身的潜能。创作于2013年的数据中心景观系列中,Kelsey化身为卫星,以高空俯视视角来营造手绘风景明信片的效果。Kelsey用水彩的欢快来描绘冰冷的苹果、谷歌和Facebook等公司的数据中心。数据中心取代了农场,卫星俯视视角取代了平视。数据中心是非物质生产和知识经济神话背后的主要物理存在,储存着我们每个人的情绪。

John Kelsey《脸书数据中⼼,拉瑟福县,北卡罗来纳 IV.》2013,⽔彩、有机玻璃装裱,31 x 41 cm;《⾕歌数据中⼼,达尔斯,俄勒冈 IV.》 2013,⽔彩、有机玻璃装裱,18 x 26 cm;《数据农场(苹果)》2013,⽔彩、有机玻璃装裱, 18 x 26 cm;《处理器 I. + 处理器 II.》2013,⽔彩、有机玻璃装裱,每幅18 x 26 cm

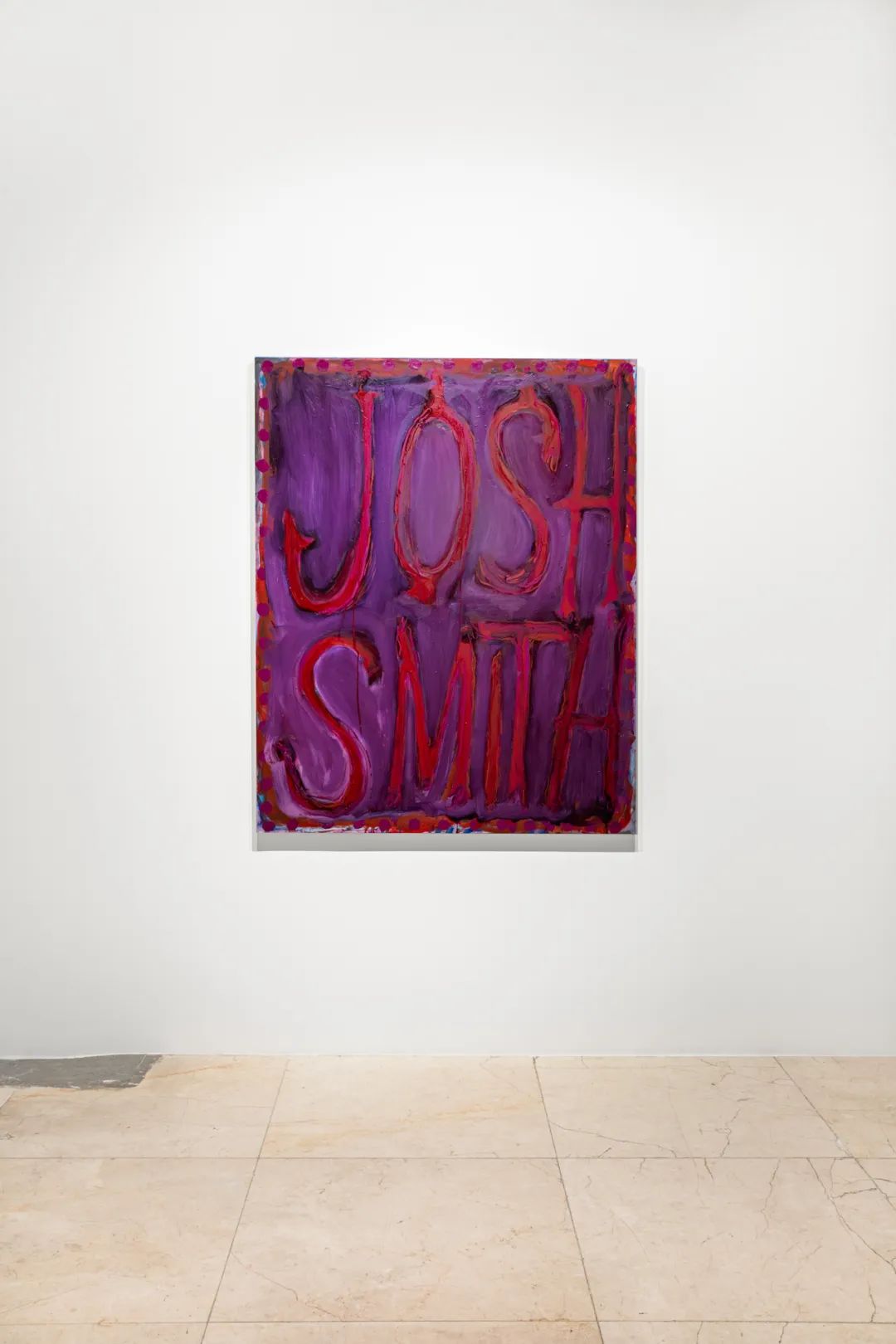

千禧年后,Josh Smith因一系列描绘自己名字的油画作品而首次为人所知,这个主题让他能够在抽象、具象以及表现主义绘画之间游刃有余地穿行。此后,他的作品开始采用单色、手势抽象和各种意象,包括树叶、鱼、骷髅、日落和棕榈树,并进行了系列探索。史密斯的作品在实验和提炼的过程中进行了狂欢般地多产项目,在颠覆绘画传统的同时,也对绘画的历史有了洞见。Smith试图通过绘画超越逻辑,而抵达纯粹的自由。他曾明确表达过对于表现主义的不信任, 在他看来,所有的表达都经过了一个过滤器,一个“表达过滤器”,从而以一种合乎逻辑的方式出现。故此,他仍然在使用表现主义的绘画手法,或者说表现主义的手段和效果的仍具备某种可信度,但实质上他通过波普艺术所强调的“复制”,大量绘制了风格和图像相近的绘画,游戏般的将表现主义与波普结合在一起。

Josh Smith《⽆题》2023,涤棉布上油画,152.4 x 121.9 cm

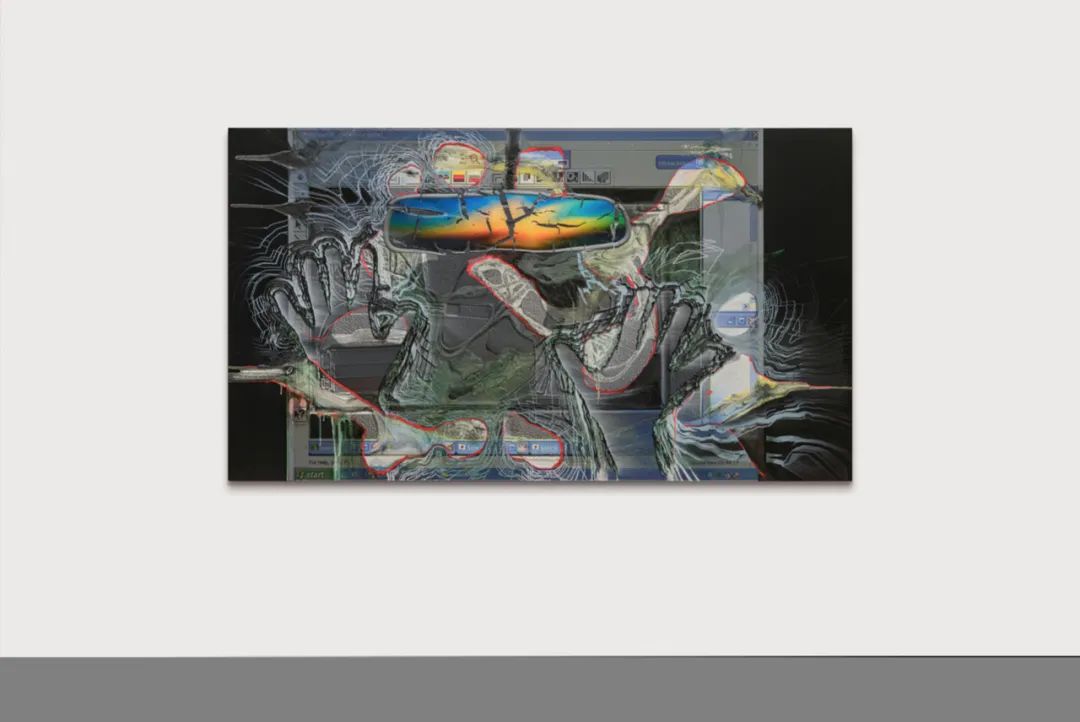

Seth Price提供的绘画作品着重于回应了将数字图像还原为物质的必要性及可能途径。在他看来,3D图形软件表面上可以生产任何艺术家想象的东西,但用它制作优秀的艺术作品很困难,而把它从屏幕上“拿下来”难上加难。为了避免电脑游戏、模因、广告和好莱坞CGI特有的叙事超现实主义,Price有意识地在自己的绘画作品上减少绘画手势和打印的 3D 物体。

Seth Price《后视镜》2018-2023,丙烯,珐琅漆,数字微喷于聚酯薄膜,亚克⼒反向转印,铝塑板上3D,106.7 x 188.9 x 2.5 cm

徐震的《激情》同时是抽象表现主义绘画和社交软件截图。他设置了一种正反打(shot-reverse shot )的主观性,其中创作者和观众、观察者和被观察者、起源与迭代、内部和外部,一切都在转换。这种数字技术造成的“感官的无产阶级化”(斯蒂格勒)属于生活在这个时代的每一个个体。徐震和Smith相同,强调波普艺术的可复制性背后的自由和平权理念。直觉、即兴的策略与再现的策略被徐震结合在一起,或者说,波普和挪用是为了即兴表达服务的:不对当代文化有真正批判性的认识和总结无法真正展开即兴工作,只不过是对前人图像的机械模仿。

徐震®《激情(27.05公⽄)》2023, 布上油画,300 x 200 cm

精神性与日常生活

Pieter Slagboom的作品经常从宗教、生物学、建筑学和艺术史等领域中汲取养分,从而创作出复合型的性图像。充斥网络的成人色情图像的目的就是手段本身,即捕捉到需要以不同方式取悦的怪癖。当涉及到身体部位时,所有的特写镜头或一般图像都会以最具效率的方式与观看者的感官互动。Slagboom用彩色铅笔绘制出的线条温柔而不具有任何攻击性,这与画面整体的SM场景氛围形成鲜明对比。这样的效果,让观众并不能明确指认他对于性和身体的态度:游戏,不能为外人所知的奇特欲望,爱抚,毁灭等等。性既是动物的,又是社会的,既建构,又解构。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

顾磊用炭笔绘制代表人类对于精神上的超越性的追求的神庙等建筑。碳粉随着时间的流逝而呈现出高度的精神性,令我们在关注画面中的神庙的同时,不断从精神性回到物质性维度,从而自信地宣布了绘画实体的物质性与超越之间无法逃避的互动关系。顾磊不再像过去的艺术家一样将自身对于精神性的追求投射于神庙等建筑之上,而是现实生活。形而上的沉思在转瞬即逝、千变万化的现实前失去了位置,取而代之的是注意力的分配。Slagboom和顾磊的绘画与没顶画廊刚刚结束的刘成瑞个展《终极社畜》有异曲同工之处。它们引导观众意识到日常生活中的精神性但不控制,复杂与清晰共存。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

身份政治:艺术的定性和定量尝试

数字技术试图通过定量分析最终对艺术定性的结果。事实上,不只是艺术,整个人文学科都在遭受数字技术追求确定性、高效率所带来的这种冲击。在这个过程中,有的艺术家有意识地对艺术创作和展示制度进行测试,试图通过祛魅的方式不断保护艺术的魅力。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

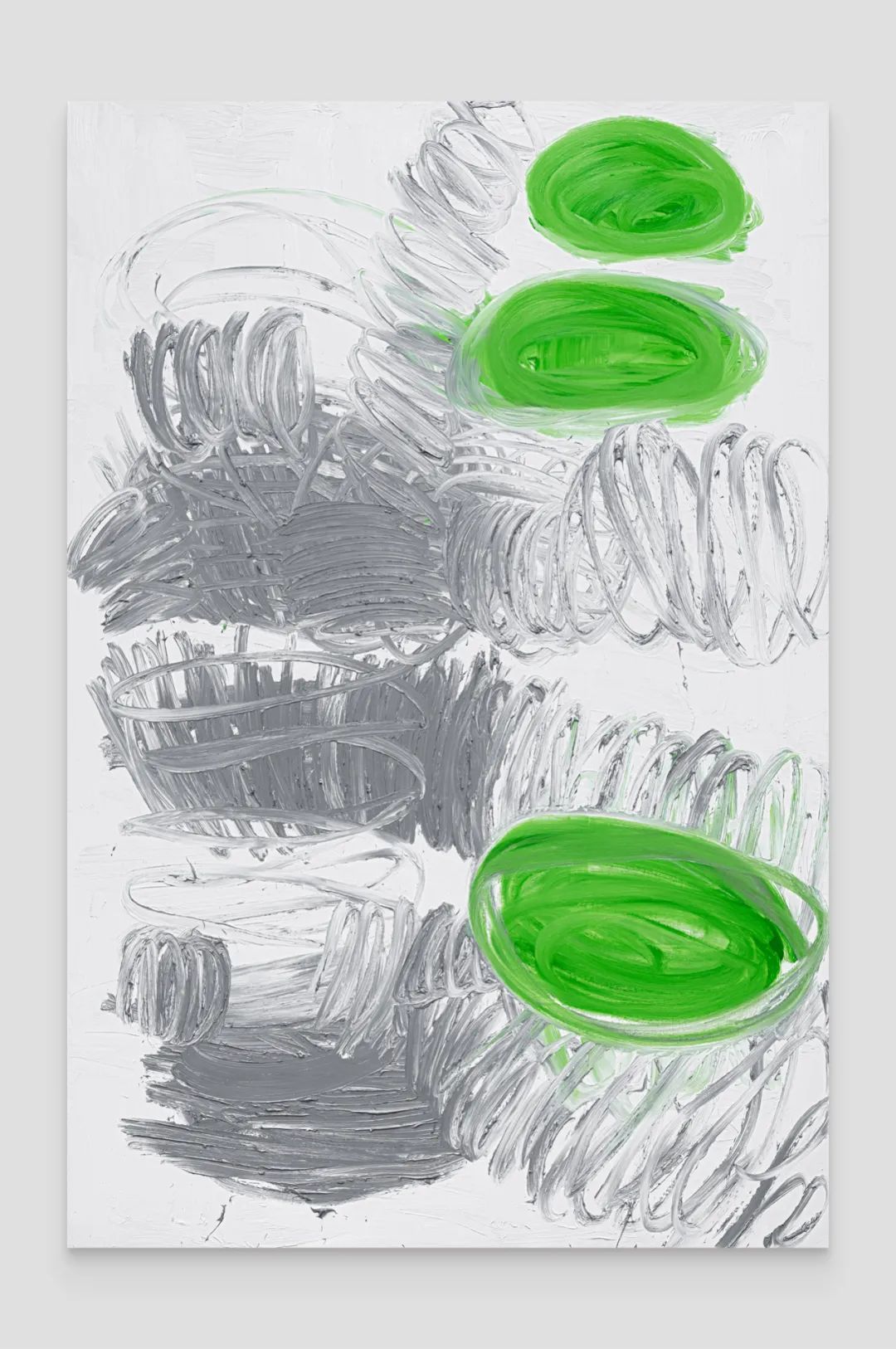

通过在某些既定的实验性规则中不断调整绘画创作和展出方式,Magnus Frederik Clausen和Tatjana Danneberg让人们更深入地关注和理解绘画本身。Danneberg将作为快照(snapshot)的摄影视为瞬间的“切片”,在此基础上调动与之对立的绘画手势,以此质疑图像的完整性、真实性以及与现实的关系。Clausen的钟表绘画系列,画面笔触介于德国表现主义和涂鸦之间。画面主体是钟表,更暗示着时间本身。艺术家邀请不同的人在画布上画出模拟的和数字的时钟,又将该系列转化为一种针对艺术制度内不同角色分配的行动。

现代人在现代科技高度发达的今天从来不拒绝神秘主义,并且热衷于调合两者。披着西方占星学(一种前现代的定性兼定量分析)的外衣,荒川医(Ei Arakawa)和郑国谷的“绘画”,兼具当下身份政治和历史经验的双重诉求。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

荒川医自觉将自身的艺术实践追溯至具体派和激浪派,始终追求打破艺术和日常生活的壁垒;与此同时,他又有意识地将历史经验放在当下的身份政治(当代艺术再分配的政治制度)平面上使其持续发挥作用,为己所用。艺术家是创作作品实体(art object)的人,行为艺术家的作品是他/她/ta本人。每件行为艺术作品都应当被看作是一个人。人格化的行为艺术具有特定的情感、智慧、人格模式、能力、动力、意志力,以及需要学习和反思的经验教训。(表演)艺术家的未来是什么样的?他们的人生目标是什么?荒川医游戏般地自问自答。

面对西方艺术在东亚的传播,加工,再传播的过程,荒川医征寻具体派和激浪派的历史现场,有其国族的合法性。中国的当代艺术家在这方面没有优势。对于西方艺术经验的挪用不只是工作方法,更因此被上升到意识形态的高度:作为实用主义者自己提出命题。郑国谷近年来的代表作《脑神经线》系列,将不同的艺术家的抽象为统一的模型U,连接线的位置不同,颜色的差异,是郑国谷作为艺术家对他们的艺术生命的无声评价。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

从真实性到真实:扩大的社会介入

真实是我们这个时代的伟大戏剧。政治、经济、科技、文化等等各行各业的精英都在向社会传递各自对于真实的理解。谁能从自己的真实性出发,更加抵达真实,谁便拥有了对于一切的解释权。展览《绘画需要什么样的我们》中的艺术家们展开了对于真实的政治最雄心勃勃的探索。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

Angharad Williams关注的是那些隐藏在人们视线中的形式,它们是我们最潜意识的欲望和恐惧的投射屏幕或过滤器。这些往往模棱两可的表达方式受权威、安全和设计等问题的影响,是个人、社区和所居住景观主体化的核心。通过参与这些主题,Williams促使人们对支配我们生活和环境的动力进行反省和批判性思考。本次展览展出的是她的炭笔画《Wall: Cars》系列。这些图像基于Williams在柏林不同地区拍摄的汽车,就像我们在任何一个街角的普通场景中看到的汽车一样。这些作品不仅表现出艺术家对操纵图像的兴趣,而且还表现出对图像能够操纵或影响人们如何看待其主题的方式的兴趣。艺术家以近乎现实主义的方式绘制了它们,却摒弃了汽车很容易让人联想到的现代生活的方方面面的叙事:金钱、性、权力、社会地位等等。Williams更新了汽车的象征意义。Covid-19期间,人们倾向于呆在自己的汽车里互相区隔,从而获得身体和心理的双重安全保障;其次,全球碳中和目标要求未来新能源汽车要取代燃油车,而这又引发了新能源汽车研发、新能源取代传统化石燃料背后的经济和地缘政治博弈。

展览现场,“绘画需要什么样的我们”,没顶画廊,上海,2023.9.02-10.27

在中世纪骑士浪漫小说《狮子骑士伊万》中,奇遇(aventure)是奥德赛,是骑士追寻以成就自我的对象,又是作者对于自身写作的期许与承诺。在刘韡这里,奇遇首先是绘画作品本身(内容与形式的关联等等)。模棱两可的形式充斥刘韡的画布。画面上的石头、人体局部、雕像分别象征着不同的时间尺度。三者有机地“生长”在一起,互相向彼此转化。刘韡一直关注现代科技、社会形态、与地球生态之间的矛盾,试图通过绘画进行调停。其次,奇遇也是刘韡对于自身工作方法的概括。与Williams一样,《奇遇》也将创作背景设定在Covid-19期间,关注大流行病造成的人类社会的分裂与区隔,以及反映出的生态危机和潜能。所不同的是,一方面,刘韡坚持将“当下”放在历史之中,通过不断征用至上主义、抽象表现主义等不同的艺术资源,刘韡将现实的区隔与历史上人类因为拥护不同的创造“新世界”的诉求而自我区隔成对立阵营的现象放在一起考量;另一方面,将人类与非人并置,追求不断回到区隔之前的可能性。

汪建伟《浩瀚 No.2》2023,布上油画,173 x 250 cm

自上世纪90年代至今,汪建伟一直在探索知识综合与跨学科对当代艺术的影响,以哲学式的质询,实践一种交叉学科的观看世界的方式。他的近作关注生物学视野下的深度时间,以隐喻式的形式语言,想象着生命体穿越地质时间的漫长进化历程。绘画表面的标志性立体线条,既破坏又重塑构图,如镍一般贯穿深度时间,隐喻着我们仍然处在寒武纪大爆炸的后果里,正如构成我们手机外壳的镍就来源于那个时期的氧化铁。在汪建伟的绘画之中,画布上的每一个对象都不是孤立的,而是共同构成一种共生进化的构造,所勾勒的是大于全部人类活动和认知的时空图景。汪建伟用美学的形式,把无法被知识完全抵达的真实展现出来。

六十年代末期,Rosalind Krauss, Douglas Crimp等人大胆提出,绘画如果采取反现代的立场,将自身交予极简和观念艺术照管,便有可能在理论上保持可持续性。事实是坚持绘画的艺术家们确实是这么做的。他们展开了对于姿态、符号化、绘画实体与超越性的辩证关系等等的新的思考和实践,等待着绘画时代的回归。二十世纪八十年代,绘画的回归实现了,新表现主义获得了巨大的商业成功,以及由此而来的,抽象表现主义的代表人物Cy Tombly等重新回到艺术舞台的中心。回归的代价是绘画对于自身媒介性的彻底明确,以及意识到绘画的表现手法和创作主题必须被观念进一步操控——在后现代理论的加持下,绘画只能对该媒介从前的宗旨进行各种挪用和戏仿,从而狂欢式地掏空绘画的意义。取而代之的,图像的创建和增值成为主要目标,当下的绝大多数绘画本质上是一种“新自由主义空间生产”,受包括经济贸易、生产技术、人文发展、社会结构等各方面因素影响,其最终影响的是资本的积累过程。资本主义生产方式每一次大发展都会触及到它自身的边界,并从中生长期否定自己的力量。只不过在这之前,究竟有多少艺术家做好了准备呢?

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除