文/ 王凯梅

全文致谢香格纳画廊

开端:风景

1973 年,时年刚满30 岁的余友涵由上海市教育部门分配到上海市工艺美术学校,开始了他为期三十余年直至退休的教书生涯。彼时的余友涵,已经身经了三年半的军队生活,在中央工艺美院度过长达八年的学生生活,无法逃避的政治运动不仅耽搁了学业,他本人也受到迫害。带着受挫的精神,病痛的身体,但依旧没有被动摇的热爱艺术、热爱真理的人生信念和满腹的热情和正义感,而立之年的余友涵回到了自己出生长大的故乡上海。这位日后中国当代艺术重要的领军人物,被称为90 年代前卫艺术运动里政治波普艺术最具代表性的艺术家之一,以及抽象艺术在中国启蒙和发展的最具探索精神的艺术家之一,余友涵作为艺术教师的身份几乎同他的艺术家身份一样,对中国当代艺术的发展有着同样重要的影响力。

余友涵《沂蒙山12》,2004年10月

布上丙烯,207×150cm

1980 年被录取到上海市工艺美术学校的丁乙回忆起自己的学生时代时,不断提到的名字就是他的老师余友涵。“是他把巴黎画家毛瑞斯· 郁特里罗(1883-1955)(Maurice Utrillo) 介绍给我,我早期的城市风景画都受到郁特里罗的影响。余老师的课上不仅讲授素描、写生,他把自己当初研究的塞尚、梵高等法国印象派、野兽派的艺术风格也介绍给我们。在那个时代认识塞尚的重要性,对当时的我来说是一个分水岭。”[1] 丁乙回忆道。尽管这对师生有19 岁的年龄差异,但是他们在校园里的相逢日后造就了抽象艺术在上海发展的一个神话。丁乙说起常常到余老师宿舍里看画册,借照相机,把自己的新作给老师看。80 年代的中国正在慢慢地打开国门,面对西方思想的涌入和中国民族文化在经历文化浩劫之后的复苏,一个致力于投身艺术的年轻人的道路应该怎么走呢?1985年,丁乙和另外4 名上海工艺美术学校的同学共同参加了余友涵组织的名为“现代绘画——六人联展”的展览,师生6 人展出的作品全都是抽象画作。余友涵为展览写下了宣言:“万物在变化,作为现代社会的一员,我首先想的是反映现代生活,创造反映现代人的思想感情及丰富审美情趣的现代艺术作品。真实、宽阔的视野,不受各种陈规束缚的思想、自由及对各种意识堕落的反击是我们的追求。”[2] 在这次展览上,具有余友涵个人风格的“圆”系列抽象作品首次露面。

在这之前从70 年代末到80 年代中,余友涵的绘画主要以风景画为主,描绘上海工艺美术学校所在的嘉定郊区的自然风光,他居住的上海徐汇区吴兴路附近的弄堂,以及带学生们离开上海外出的写生。但余友涵漫长的艺术家生涯中,尽管创作风格体现具象抽象的变化,但对乡村之爱,对大自然之迷恋从未离开过他的画布。他的重要作品沂蒙山系列,就是他在2002 年去沂蒙山采风归来后,画风在经历了从风景到抽象再到波普的改变后再次回归风景的主题,但笔触间依旧保持了画抽象圆的短促线条。今天,当我们重新审视这些对于余友涵有着“审美启蒙”重要性的风景画,不难看出法国印象派和后印象派对他的影响。在某些画面上,80 年代上海的东平路、永福路仿佛是叠印在一百年前的巴黎蒙马特高地望出去的梵高的风景、莫奈的花园。1981 年的纸上油画《青岛崂山》如同被拉近了的塞尚的《圣维克多山》,更加凸显出短而急促的笔刷在平行递进中塑造起的山的肌理。画面的构成,色彩,笔触的节奏以及局部之间的关系协调,塞尚从自然出发最终走向几何构成的实践在余友涵这里又被加上了如何将中国民族文化传统与西方现代艺术绘画结合的思考。余友涵就是一位不断探索绘画艺术的艺术家。

余友涵《东平路 1982-1》,1982

布上丙烯,60(H)× 43(W)cm

发展:抽象圆

他的探索最终落在了一个黑白的,简单的,圆形的东西上。在“现代绘画——六人联展”的展览上,被作家吴亮称为余友涵“圆”系列的第一幅《黑色圆》[3] 问世了,对这个单纯的撑满方的画面的黑色色域吴亮描写道:“(它)透明和迷蒙,除了一大片仅有的圆黑色域,就剩下四角的白底子,此外一无所有。”[4] 余友涵从80 年代初期开始实验抽象艺术,他是新中国艺术家中少有的不出国门却很早接触到西方艺术影响的艺术家,这当然要受益于他出生长大在上海这座海纳百川、融贯东西的国际大都市。英国作家赫胥黎在1926 年周游世界抵达上海时,感叹这是一座“蓬勃生机,不受限制充满活力”的城市:热闹的十里洋场上毗邻的电影院放映着最新的好莱坞电影,歌厅舞厅回响着时髦的爵士音乐,上海自开埠以来由西方殖民者和国民资本家共创的繁荣,在新中国接手上海时已是末日黄花。但在余友涵长大的弄堂里,在政治运动风雨欲来前的平静氛围中,还依旧可以觅到摩登上海的一鳞半爪。少年的余友涵第一次在邻居范先生家里看到接近野兽派风格的油画写生,近二十个书架摆满了画册,各种大部头的参考书和音乐唱片等等。“其中一些介绍法国印象派等欧洲近现代画派的印刷精良的画册、书籍,成了我最早的也是影响我最大的艺术启蒙教科书。”[5]对于大多数余友涵学生辈分的中国艺术家,了解西方艺术的途径要一直等到80 年代改革开放后掀起的西方思潮翻译热中被引进的书籍和杂志,而大多时候也只是一些印刷得模糊不清的黑白照片的复制品。

余友涵《抽象1983-10》,1983

纸上丙烯,78(H)×108(W)cm

或许就是基于这种对西方现代艺术的先知先觉,余友涵最早的抽象主义思考中很快就融合进了民族文化面对西方和现代性的选择。1983 年赵无极在杭州举办大型抽象作品展,这是离别故国半个多世纪的法籍华人艺术家第一次回到中国的展出。对于余友涵和他的学生们,例如丁乙,看到赵无极在西方传统主导的抽象绘画中加入东方韵味的对宇宙大象的宏观认识和冥想,无疑具有重要的启蒙作用。《抽象1983-10》是余友涵于1983 年用丙烯在纸上完成的抽象作品,显然,赵无极的宇宙抽象给他留下了深刻印象。画面被浓淡有别的黑色分割成上下两部分,聚合处从中心向两边扩散的白线给画面添加了视觉深度,在天地之间划出一条地平线,聚在画面中心的一团蓝色和黑色仿佛是沧海桑田孕育着风雨雷电的一瞬间,画右中悬浮的半个黑圆在角落中散发着危险……诗兴与浪漫在色彩塑造的空间飘游,余友涵的早期抽象反映出的正是这种在东西方文化之间徘徊的图像和意念。从1984 年起,余友涵在纸上画了许多由点组合成的圆的草图,他将最满意的草图在大画布上完成,这些点千变万化,但都牢牢地固守最基本的图形——圆。在点之繁多和流动与圆之单一和固定之间,余友涵找到了一种将西方抽象传统中的随机性、身体参与性和色彩宣言统一在东方智慧下的精神体现,也标志着和赵无极式的宇宙抽象的告别。

余友涵《抽象1984-1985》,1984-1985

布上丙烯,114×87cm

余友涵首先删繁就简的就是色彩,“一个黑白的,简单的,圆形的东西,放在布上,我感觉可以把感情的寄托基本上表现出来。” [6]《抽象1984-1985》可以清晰地看到画布上的每一笔黑色笔触,长短不一的笔画如同一位踽踽独行的散步者留在雪地上的足迹;而在《抽象1986-5》中,黑色笔触越来越密集,在画面一些笔触集中的区域,清晰地保留着流淌的颜料垂直于地面的挂痕。这种中国山水画的墨迹,也不禁让人联想到杰克逊· 波拉克著名的滴洒,而墨迹留住了一个缺席的艺术家面对画布提腕、挥臂、在画布前游动的身体的影子。余友涵用水墨技法画线,去掉直线,改用曲线完成圆的图形,这种技法同样存在于另外一位以线条为抽象画元素的美国艺术家布莱斯- 马登(Brice Marden )的创作中。马登在中国书法中找到了灵感,他通过研究中国北宋、五代的绘画与中国古诗词,开始了一系列基于书法美学的绘画作品。他称为“寒山画”的作品,体现了这位来自西方文化传统的艺术家对东方意境的窥视。毕竟,抽象主义绘画是在一个包含了多元的创始者,多元的启示和多元的原理,互动的社会网络中被“发明”和发展的国际艺术流派[7]。

在一个热衷研究绘画方法的艺术家的实践中,画面中有许多需要处理和分析的关系和经验,找到用点组合成为圆的图形的过程,就如哲学含义上在世界寻自己位置的人一样。余友涵在抽象艺术上的探索,无论是“诗意地栖居在这片大地上” (荷尔德林语),还是“道生一,一生二,二生三,三生万物”的道家意境,都是用绘画对人生的探索。当文化意识获得了个人自信后,绘画语言的探索开始进入了直觉和知觉。从90 年代初期开始,余友涵的“圆”中开始出现了色彩。薄小波在余友涵画室里观察到:“他右手拿着一支画笔,左手拿着一瓶丙烯颜料,几乎不用调色盘和调色油,直接从颜料瓶里蘸上原色往画布上画。一道道黄色、红色、绿色、紫色和蓝色的笔触,往画布上随意地游走,几乎没有预选的设计。”[8]

《抽象1991-4》汇集了薄小波在余友涵画室中观察到的所有鲜亮颜色,它超大的尺幅——200×218 厘米——也强调了作品在现场体验的重要性。椭圆形图案也经常出现在余友涵的同辈人、美国抽象画家苏珊·弗雷孔(Suzan Frecon)的大尺幅画面上,在她看来,绘画自古以来就是以超大尺幅提供给人类视觉感受的创造,画面上的“每一个决定都是出自视觉理由的决定”[9]。弗雷孔对于抽象画的认识无疑也适用于余友涵的创作,而他从彩色圆出发的下一个风格转向,却是生活在美国的抽象艺术家难以想象到的。

余友涵《蓝山》,2018

布上丙烯,106(H)× 156(W)cm

转场:波普

直到今天,上世纪80 年代的中国依然被视为是一段思想开放,社会宽容,民风积极向上的时代。经历了漫长的孤立,物质的贫困和思想的贫乏,改革开放的大潮推动着“拼搏奋斗的80 年代的新一辈” 开创未来的脚步。1982 年波普艺术的旗手安迪·沃霍尔来到北京,在相当空旷的天安门广场留下了他银发乱飘的标志性照片。在北京街头千篇一律的蓝色和绿色制服,同一化的自行车车流中,沃霍尔兴奋地看到了他痴迷的波普美学。他被请去一位画家的家里做客,画家为他画了一幅梅花水墨,沃霍尔用毛笔在宣纸上画了一个大大的美元符号“$”。

余友涵的第一件波普艺术作品也是一个财富符号,1988 年,他用218×100 厘米的尺幅画了4 张10 元人民币,意义与宣言不言而喻。画波普对于余友涵来说,“不光是突然的心血来潮,而是社会的推动。八十年代是中国最有活力最充满希望的年代,从上到下,大家都在反思,都在追求,目标是我们国家走上健康的道路。”[10]一直以来, 余友涵被视为80 年代末兴起的中国当代“政治波普”艺术的领军人物,但与同时期从事这类艺术创作的北京艺术家相比较,例如王广一“大批判系列”的猛烈直面,岳敏君“大笑人”的怪异荒诞, 他显然选择了一条更狡黠和暧昧的出路。让余友涵在波普艺术的范畴内创作的兴奋点并不只是西方波普艺术对消费社会的反讽和抨击,他是在中国现代历史丰富的历史图像中找到了释怀。作为一个亲身经历过那个时代偶像崇拜的狂热场面,见证过美学崩溃的红海洋大字报带给人们的感知亢奋和精神麻木的艺术家,再拾起往事重新对历史进行视觉化呈现的过程,需要距离感和批判力。

余友涵《人民币-2》,1988

布上油画, 100(H)×218(W)cm

出现在他的90 年代初期作品中的领袖像都来自曾经风靡祖国大地每一个角落的新闻照片,余友涵在处理这些历史影像时,用接近艳俗的颜色在图像上添加花样和装饰花边。或许他是在致敬沃霍尔式的丝网印刷的彩色复写,更有可能的是他在淳朴稚拙的中国农村年画风格中受到启发。我们不会忘记,余友涵的青年时代当过兵,下过农村,他在优越的上海“上只角”[11] 的弄堂成长的经历并没有磨灭他对乡土的留恋,对朴素生活的向往。1985 年劳申伯格在北京举办画展,这又是对中国当代艺术发展有着里程碑作用的一次西方艺术展。余友涵没有去看过展览,但他看过展览的画册,他也在80 年代末买了一本美国波普艺术(POP ART)的小册子,里面有安迪·沃霍尔等人的介绍,对于拼贴( collage)、并置(juxtaposition)、挪用(appropriation) 等后现代语言符号,他不陌生。1992 年,他将偶然看到的歌星惠特尼的照片复制粘贴在领袖像的身边,而更具挑战性的作品是他用安迪·沃霍尔创作玛丽莲·梦露的方式,在将20 世纪两个最著名的人物:毛和梦露,混淆在同一张画面的时候,他也在将两个追求控制的符号合二为一:权力与性。

1999 年,余友涵完成了一系列以西方著名艺术家的画风和画作描绘领袖的作品,诙谐滑稽之余也似乎在宣告:作为一名政治运动的亲历者和受害者,他完成了以艺术的形式化解历史和伟人的宏大叙事对个人命运的影响,他是在把伟人请下神坛之后,再一次用他可以接近和掌控的艺术为神化汇入文明的人性。曾经与余友涵同在一个办公室工作的上海艺术家计文于回忆起他们共事时交流艺术的情景时说道:“有一次余友涵老师对我说有人问他,你一会儿画抽象的圆,一会儿画波普的人(毛),看上去很不一样,你是怎么想的?我听后问,是啊,你怎么回答的?余老师回答,我画圆时,我是背对着生活的,我画伟人(毛)时,我转过身来了。”[12]

余友涵《兵马俑在沂蒙山》, 2017

棉布上丙烯,206(H)×269(W)cm

结束语:回到童年的草地上

2016 年12 月,73 岁的余友涵在上海当代艺术博物馆(PSA)举办了人生第一个最大规模的个人回顾展,作为这位中国重要当代艺术家一生创作的总结。开幕式上前来祝贺的到场的观众中,有许多当下重要的艺术家,昔日的学生和同事:丁乙、施勇、徐震……余友涵在中国当代艺术启蒙的年代里,创建了具有个人特色的视觉符号和结合中西方艺术的表达方式,这不仅是他自己的艺术建树,也影响和感染了一代中国当代艺术家。纵观他近半个世纪的创作,风格的跨度,题材的变化,让你很难相信它们都是出自同一名艺术家之手,也正是这种多样性和不可预见性,让他的艺术同人一样充满张扬个性的自由。而自由的意义,对于一个在自己儿时的小床上目睹新中国的诞生,在弄堂门口的墙上第一次显露艺术才能,在邻居家的书房接受艺术的熏陶并且最终走上艺术道路,又在政治动荡的年代遭受迫害,在历史转机的时刻激流勇进的艺术家,他明白自由的难得,明白这不是一个简单的概念。90 年代末期,余友涵重新开始画圆,近十年的作品颜色越发随性通透亮丽,线的密度也随心所欲。2020 年5月在香格纳北京画廊展出了余友涵2010 年之后创作的作品,展览题目《遁·游》,英文名字为“Freedom”(自由)。

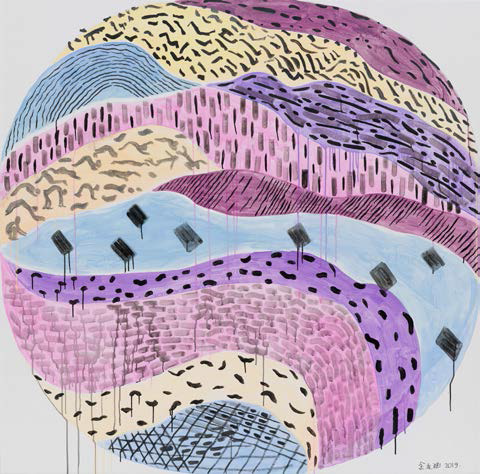

回忆与怀旧,唯人类拥有的丰富情愫,是不计年龄保持天真地看待世界的意识和对世界的幻想。展览《遁·游》的海报上是作品《2019-1-3》,在一个接近正方形的画布上,余友涵用6 层不同深浅的粉色和蓝黄色,创造了一个棒棒糖一样的彩色圆,分布在不同色域上的点、线或笔触自由地散落其中,横竖交错,长短不齐,如繁花如幻影,随风摆动,落英缤纷,荡漾着天真无忧的童趣。电影大师伯格曼1957年的作品《野草莓》讲述一位年过七旬的老教授重返童年度过美好夏天的伊甸园,儿时的人物和景色都像被从睡梦中唤醒,一一赶来赴约,在现实与回忆的两个时间轴上,老教授感受到眼前明亮的夏日景象自由地滑入比现实更加明亮的童年的草地上。有理由相信,76 岁的余友涵在面对画布的时候,也是怀着同样的心境,像伯格曼的老教授一样,从画布滑入明亮的童年草地去了。

《2019-1-3》,2019

布上丙烯,158.5(H) × 160(W)cm

注:

[1] 丁乙与Tony Godfrey 和王凯梅的谈话,2019 年。

[2] 冯良鸿,《现代绘画:1985 年复旦六人联展》 ,2008,https://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/texts/id/4422。

[3] 在《余友涵画集上册》中,该作品被称为“ 抽象1984-12”创作于1984 年,笔者认为这是作品的正确名称。

[4] 吴亮,“从圆到偶像——评余友涵的画”,1993 年,收录于《余友涵画集上册》,P61,上海人民美术出版社,2016 年。

[5] 余友涵,“自问自答录”,收录于《余友涵画集下册》,P153,上海人民美术出版社,2016 年。

[6] 余友涵,“形而上——2001 上海抽象艺术展”,收录于《余友涵画集上册》,P107,上海人民美术出版社,2016 年。

[7] 这一观点出自2012 年纽约MOMA 举办“发明抽象:一个激进理念融合改变现代艺术”的展览, 策展人利娅 ·迪克曼(Leah Dickerman) 在展览论文《发明抽象》中的阐述,她认为在抽象开启的1910-1925 年间,激烈变动的社会文化背景下,各领域的艺术家的相互启迪促发了抽象艺术的产生,将发明抽象描述为一个孤立的个人传奇并不符合历史事实。见惠蓝文章《今天,我们应当如何切入抽象主义》,《画刊》杂志,2014 年第7 期,P54-60。

[8] 薄小波,“黑白圆”和“彩色圆”, 1991 年,收录于《余友涵画集上册》,P91,上海人民美术出版社,2016 年。

[9] Richard Shiff, “Suspension“, exhibition essay for Suzan Frecon, David Zwirner Books, 2017。

[10] 余友涵,“自问自答录”,收录于《余友涵画集下册》。

[11] 老上海理解中的“上只角”,是指旧租界地区,比如静安、黄浦、卢湾等街区,在近代上海人的心里,家在上只角,意味着面子、优越感。源自网络信息。

[12] 摘自笔者与计文于的访谈,鸣谢计老师撰写文字《 记余友涵的两三事》,2021 年元月。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除