|

林科的创作寄身于数码化的电脑网络世界,然而他对技术的应用却不折不扣地保留着模拟器时代的思维,就像他自己说的,“我有我自己对Photoshop的理解,有人会说我像是一个山顶洞人在使用Photoshop。” |

撰文 / 王凯梅

致谢红树林画廊和艺术家

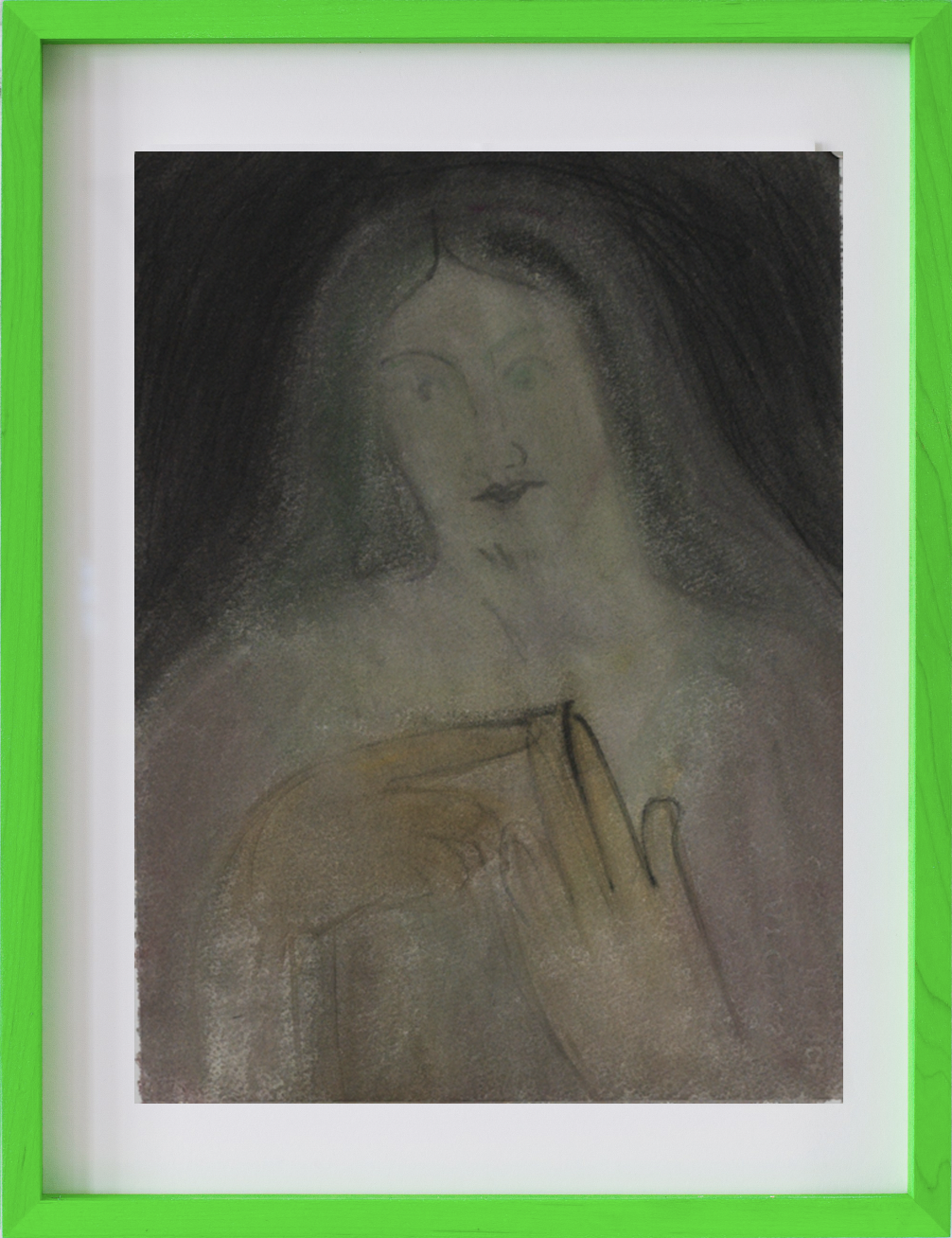

2022年4月23日至6月11日,位于深圳的红树林画廊为身在上海的艺术家林科举办了展览“Photoshop装裱”。数十张林科手绘的水彩人物头像画以多样化的装裱形式分布在画廊上下两层空间的白墙上:题为《圣女》和《先知》的作品,用传统的裱画方法将画心压上白卡纸,然而卡纸的下方却各自打印着岩石的图像,滲透出超越时间的亘古气息,与画面上洋溢着神圣气质的主人公一样,似乎都在时间的长河中漫游;有的作品直接张贴在电脑截图打印出的墙纸上,以“画中画”的电视效果展示。

上图:林科,《圣女》,2020

水彩纸本,37 × 27 cm

下图:林科,《先知》,2020

水彩纸本,37 × 27 cm

林科,《截屏202…9.43.11》,2022

水彩纸本,36.5 × 26.5 cm

其中楼梯转角处墙面上一张标题为《张》的画像里,一个戴着梯形帽的男人,以古典肖像画四分之三侧面的传统坐态,正睁着大眼与观众对望。土褐色的背景和男人身上暗红色的衣帽,都让人联想到电影《玫瑰之名》中的中世纪修士。画中人的眉眼间传递出的一种似曾相识的感觉,忍不住让人在自己的记忆库存中挖掘一番,张国荣?张嘉荣?…

在这个以“装裱”为名的展览上,这其实不是重点,让观众留意到作品存在感的更是这里不同寻常的装裱方式:画心上的压板一半是被金色外框扣住的传统白卡纸,而另外一半卡纸上却布满电脑废图一般的黑白网格。卡纸外的卡纸叠加在金色外框的另外一边,再延伸到托起整个画面的更大的一个背衬上,这种被林科称为“嵌套堆叠”的装裱策略,将装裱用以保护图像不受外界干扰的隐形功能,放大展现在观众与画作之间的扩展疆域中。

林科,“Photoshop装裱”展览现场,2022/04/23-06/11,红树林画廊,

林科,《张》,2022

水彩纸本,36 × 27.5 cm

如果说绘画的传统功能是再现和表现画家对现实世界的感知和关系的话,林科这位一向以在数码时代背景下,利用绘图软件干预绘画的新媒体艺术家在这个展览上所做的,无疑将他以计算机为媒介,对图像制作和生成的长期研究与实践,推向了一个寻求新表达的历程。而这一个历程的起点依然在林科的电脑里,一份名为“Photoshop装裱“的电子文件夹中。在拥抱数码技术和网络资源被拓宽的绘画领域,林科在绘画方面所做的实验,无疑让他列入了被定义为绘画2.0的一代。十多年前他开始以一台苹果笔记本电脑的桌面作为创作图像的“画布”,Photoshop修图软件、鼠标、弹窗等等数码世界里的功能,都是他工具箱里的必备品。

林科,《没有痣的人》,2019

水彩纸本,54.5 × 35.5 cm

艺术批评家Dauglas Crimp曾经说,绘画这个媒介的天生属性就是制造出欺骗眼睛的幻觉,对于后媒介条件下创作的艺术家,工具自带的虚拟性为他们制造幻觉的使命如虎添翼。林科早期的作品显然还迷恋于开发这种工具自带的虚拟性与真实感知之间产生的关联性,例如2014年的影像《下载下雨》,鼠标变成一只飞翔的小鸟,伴随着轻松愉悦的瑜伽会所风格的音乐,在屏幕上一帧帧令人心旷神怡的自然美景中飘过,这时雨点也飘下来,我们注意到画面弹窗里的林科和他操作鼠标的看不见的手…网络用词“下载”的虚拟性对冲着现实世界里的“下雨”,一种杜尚式的文字游戏也在提醒我们,这是一场针对艺术何为的理念上的思考。

林科,《下载下雨01》(静帧),2014

表演视频记录 (彩色, 有声),1203 × 752 pixels,2分16秒,循环

林科这期间创作的一系列作品,结合影像、行为、表演和新媒体等多种媒介,试图在电脑桌面的虚拟蓝天中找到一个与现实世界联系的通道,在电脑上还原人类意识稍纵即逝的幻象、恍惚。

2016年的影像《无限》,林科把一个电脑桌面上月亮的图像拉扁成为自己意识中隐约感受到的样子,鼠标光标围绕着这个白云似的图像,不厌其烦地转着字母“无限”的轨迹;在之后的作品《苍蝇》中,林科直接用自己的身体替代鼠标,通过手指在触摸屏上面的滑动,莲花坐姿的他似乎在把自己的肉身变成嫁接在虚拟与真实之间的外挂义肢,自由地在心与身的两个端口切换。在超人类主义者的塑形之梦中,技术不仅可以将人类改造成为具有赛博朋克身躯的生化人,而且还可以为人类带来更多想象力的东西,比如随意地进出多层宇宙的虚拟空间。

林科,《无限》 (静帧),2012-2016

表演视频记录 (彩色, 无声),320 × 240 pixels,0分13秒,循环

林科,《苍蝇》(静帧),2016

表演视频记录 (彩色, 有声),1731 × 1153 pixels,4分36秒,循环

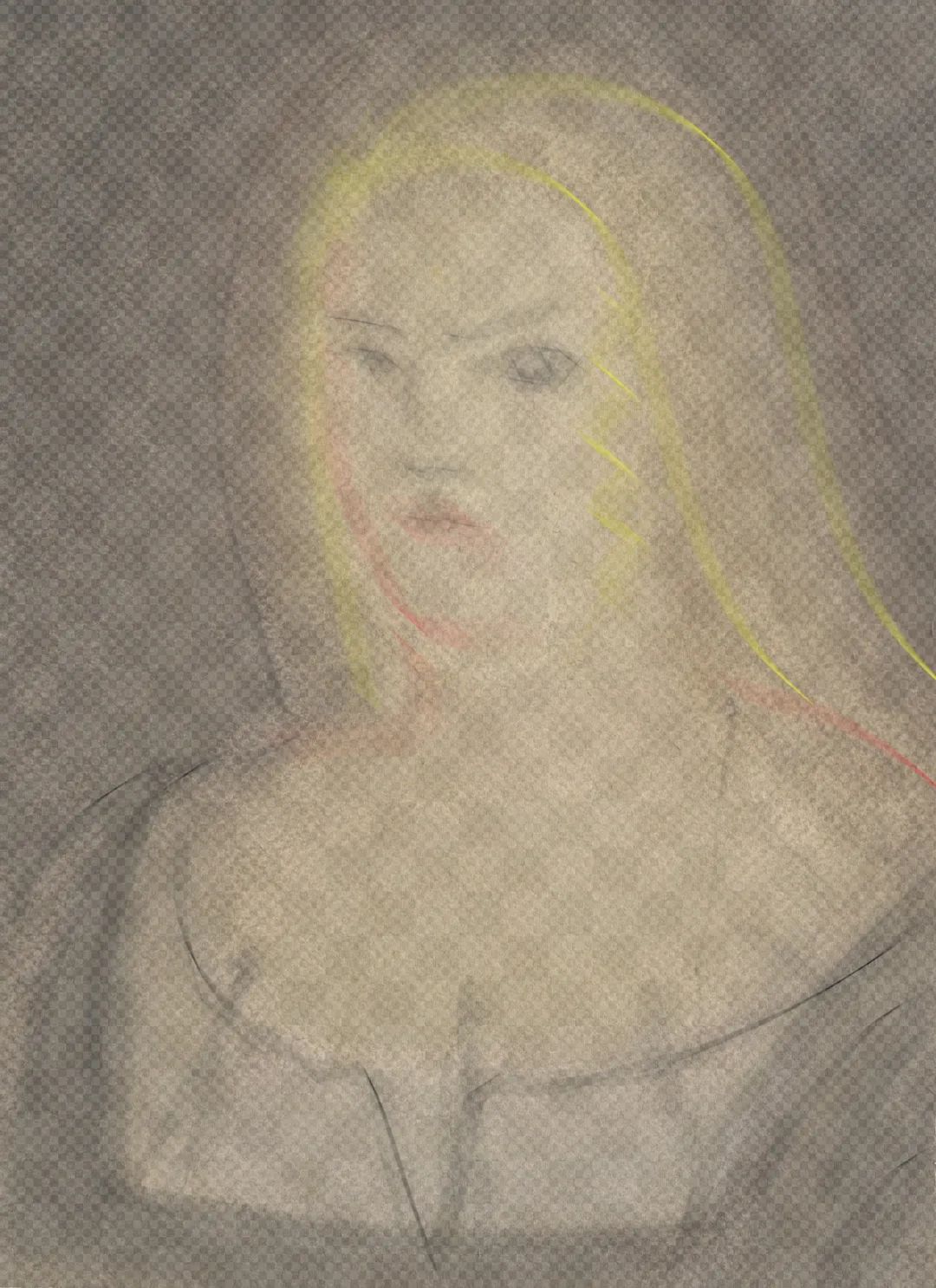

然而,被界定为新媒体艺术家的林科却始终保持着对电脑越来越强大的技术性的警惕,当他需要离开电脑活动一下身体的时候,他就去画一些小水彩。因为他坚信画画是脑力和体力兼具的工作。2018年起,他开始使用UV打印,利用塑料的透明性还原图像离开电子屏幕后所失去的光泽,为存在于元宇宙的电脑图像塑造一个物理之身。

林科的创作寄身于数码化的电脑网络世界,然而他对技术的应用却不折不扣地保留着模拟器时代的思维,就像他自己说的,“我有我自己对Photoshop的理解,有人会说我像是一个山顶洞人在使用Photoshop。” 包括对电脑那块小小的晶体屏幕的打理,林科也流露出如同一名画家对画室的情感。

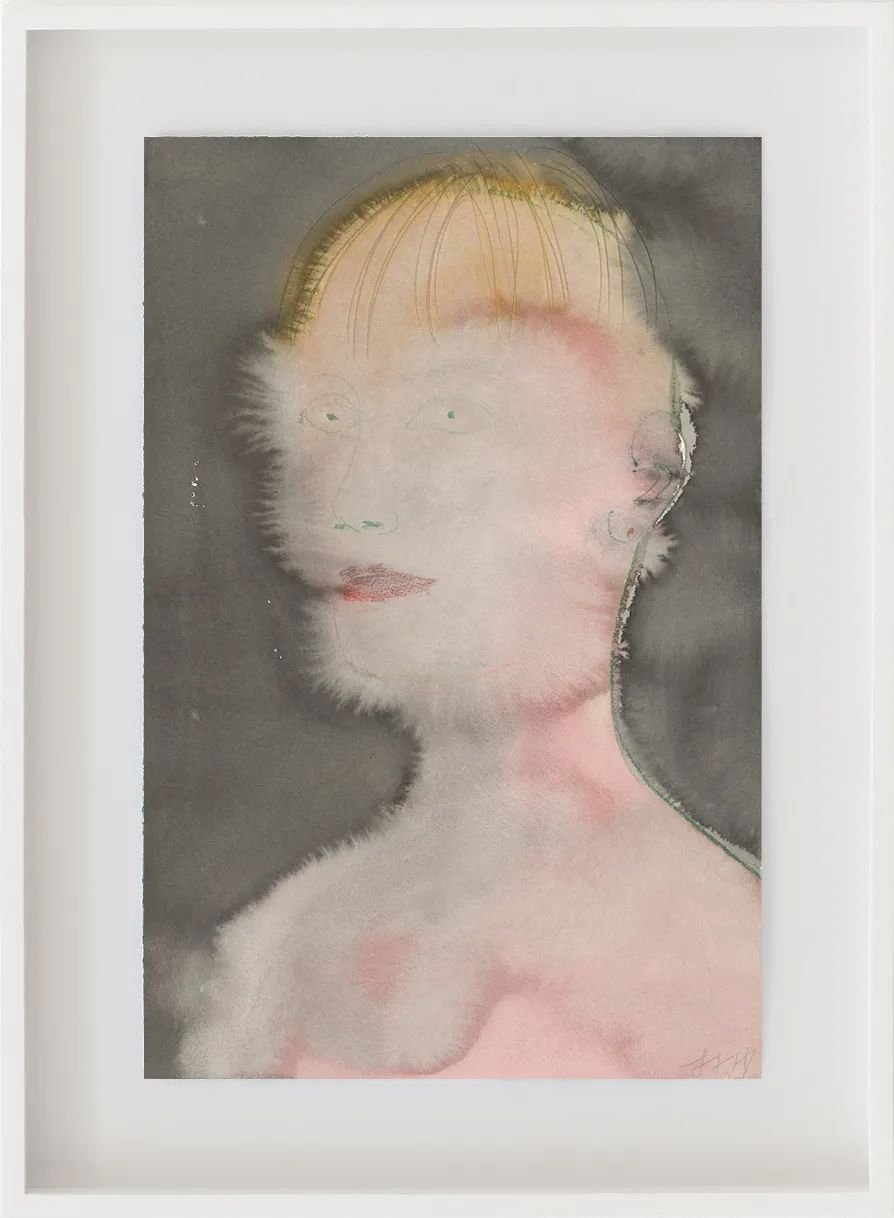

林科,《黄头发》,2022

水彩纸本,37 × 27 cm

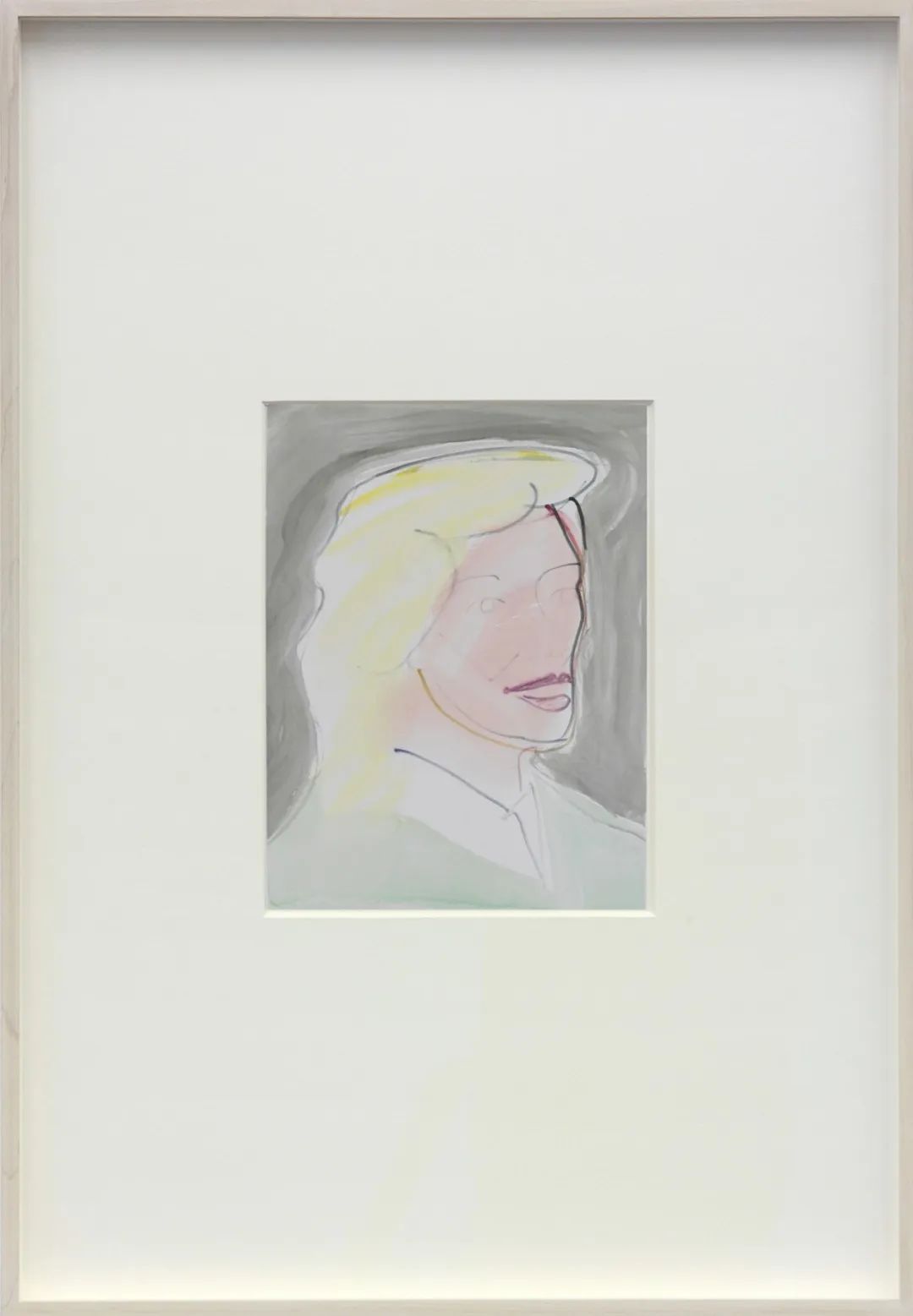

林科,《黑特》,2022

水彩纸本,36.5 × 27 cm

在录像作品《我的相册》中,林科把自己电脑桌面上的电子文件夹按照时间顺序依次排列,之后记录每一个文件夹在鼠标点击中快速略过的艺术家的一天。整理电脑桌面上的文件夹就如同是把现实中的洁癖向虚拟空间的扩散,反之,文件夹也成为人间烟火的记录。

上世纪6、70年代,绘画的传统方式遭受观念艺术激进思想的颠覆性质疑,1978年,德国艺术家Martin Kippenberger将自己的画作堆积成等身高的雕塑,强调绘画作品的物理性身躯和体积,画与画家身份的关系有了一个直观的联系。在数码时代,电脑桌面文件夹的排序和图像流成了艺术家的生活,艺术家的生活成了艺术。

林科,《我的相册》(静帧),2015

表演视频记录 (彩色, 有声),1602 × 900 pixels,4分34秒,循环

林科,《骑士团长》,2022

水彩纸本,37 × 28 cm

《艾丽莎》,2022

水彩纸本,36 × 27 cm

“Photoshop装裱”就是一份在林科的电脑中存在了十年的电子文件夹,每次需要为一些画装裱的时候,林科就会来到这个文件夹,为那些需要装裱的画选择适合它们的框,包括使用Ps软件为画作设计装裱效果的演示图,用一种艺术书的思维编辑的“可视化的结果”。在探究电脑虚拟化与图像真实性的进程中,通过重访绘画,林科做出了一个宣言式的表白,以文件夹的名字命名这次展览,也就水到渠成。

若干年前,当刚刚出道的林科还是当年名噪一时的艺术家组合“双飞小组”的一员时,他们曾经推出过一个名为《向林科学习》的艺术项目,由双飞小组成员们公认的绘画水平最好的林科,给大家每天布置一道画画的作业,由艺术团成员们完成。那个项目产生的作品,许多都是双飞成员们即兴表演风格的笔在纸上的行动记录,年轻艺术家们用过剩的荷尔蒙讥讽绘画媒介的崇高性和技术性。对于林科,画画是他打小培养的童子功,尽管他在美院就读的是新媒体专业,没有上过教授画画的课程,然而相较于从小就喜欢画画和进入美院之前学习绘画的时间来说,没有绘画的日子也就只是短暂的阶段。

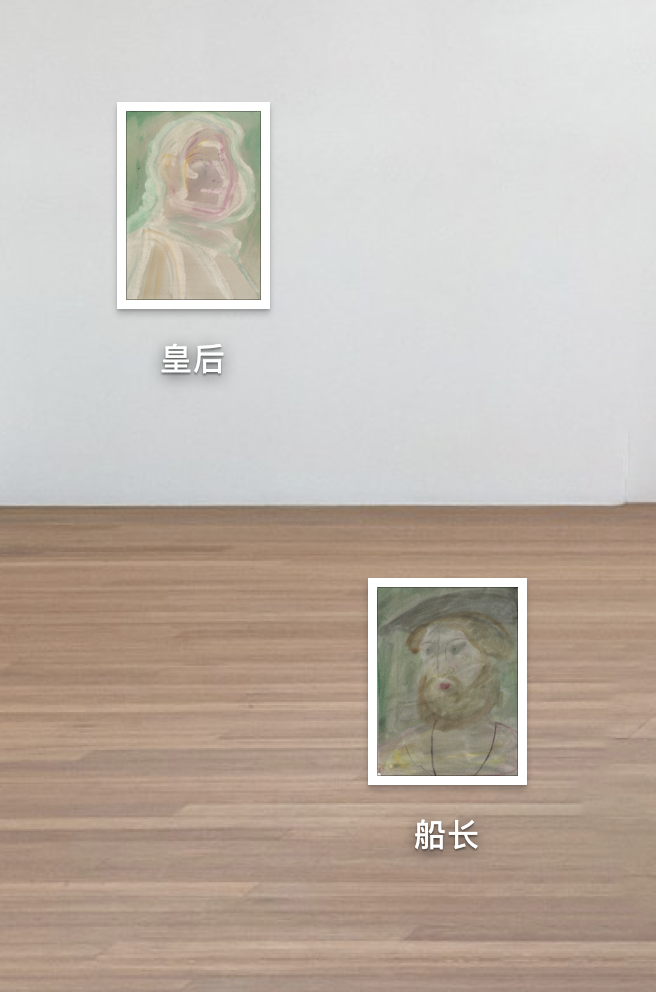

林科,《皇后》,2022

水彩纸本,37 × 26.5 cm

《船长》,2022

水彩纸本,37 × 27.5 cm

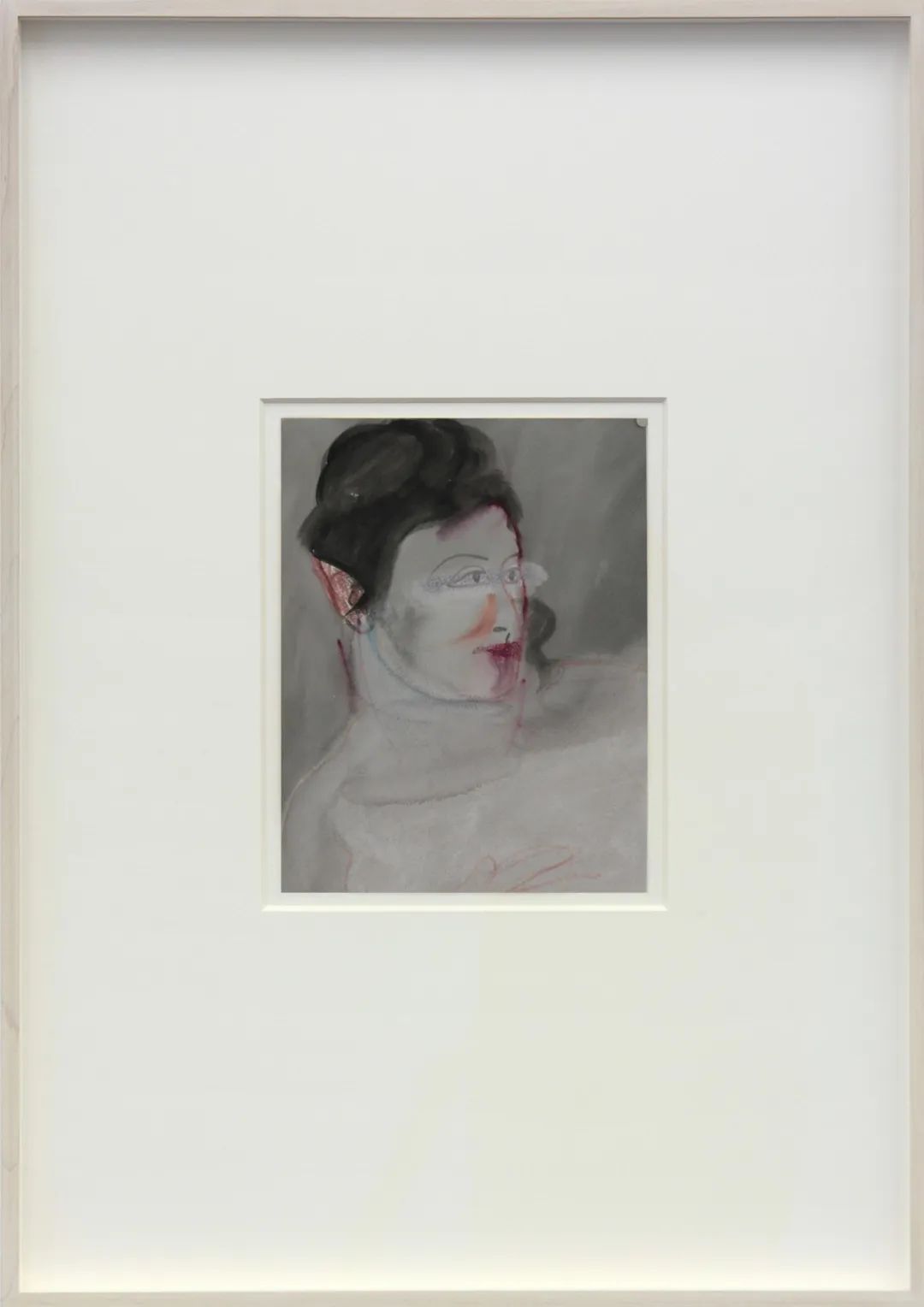

当把握惯了鼠标的手重新拿起画笔的时候,艺术家在经历怎么一种艺术认知的突破呢?这些出现在林科画笔下的人物更多关联的是艺术家的潜意识,在图像的意识流中溅起水花的瞬间,经由画笔、颜料和纸的转化,一种去除激发的即兴创作。被他以《荒木经惟》命名的作品,最初的模特是一张网络上通俗的美女脸,林科面对着原作在水彩纸上反复涂抹,经过几层渲染,林科惊喜地发现纸上的人物和荒木经惟的一幅肖像有了相似感,于是他止笔。《荒木经惟》的生成,是潜意识下本我的身体器官游荡在绘画的愉悦中的感知再现,遵循着一种德勒兹对培根绘画中描绘感觉的逻辑,而感觉存在于身体中,而非空气中,林科是在把闭上眼睛摁眼眶看到的图景画出来。绘画在这里,正如林科在电脑前以打坐的身体演化为伸入虚拟世界的鼠标义肢,蔓延成为沉浸式的身体体验。

林科,《荒木经惟》

水彩纸本,29 x 37.5 cm

如果说2019年的展览“天空绘画”,林科通过水彩画、手机拍摄亚克力UV打印及墙纸等一系列操作,还在数码技术与模拟器工具,虚拟现实与实体空间的切换中闪烁迟疑的话,发生于2022年春天的“Photoshop装裱”展览本身,就彻底坚定了二者之间的无缝连接。

倒推本次展览的形成过程:上海隔离中的林科,从未亲临过位于深圳的画廊空间,在布展当中,林科的水彩画被快递到深圳,深圳画廊的工作人员将林科电脑桌面上装裱文件的指示,按图索骥完成了图画在现实中的装裱展现,之后,深圳画廊的3D建筑图传入林科的电脑,在草图大师软件复原的虚拟空间中,林科自由穿梭,确定每张作品在画廊空间的摆放位置…这番操作,在被疫情困扰了近三年的中国艺术界,已成为行业标配。

上图:林科,“Photoshop装裱”展览现场,2022/04/23-06/11,红树林画廊

下图:林科,《中》,2022

水彩纸本,36.5 × 27 cm

林科,《祈祷》 ,2021-2022

水彩纸本,37 × 27.5 cm × 5

和林科一样,我也从未去深圳看过展览,仅是通过与深圳画廊的视频通话参观了展览,并且撰写了文章,姑且看作是我与“熟稔地操作着Photoshop,将诸多日常经验、范式进行数码化复制、重组、再现的”林科的一段陪跑,至于跑道的材质是颗粒橡胶还是颗粒像素,它们如何塑造途中的风景和我们跑步中的所见所感,我认为答案都在林科的展览中了。

林科,《生气》,2021

铝板UV打印,106 × 77 × 2.5 cm

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除