象外出逃|董潇久

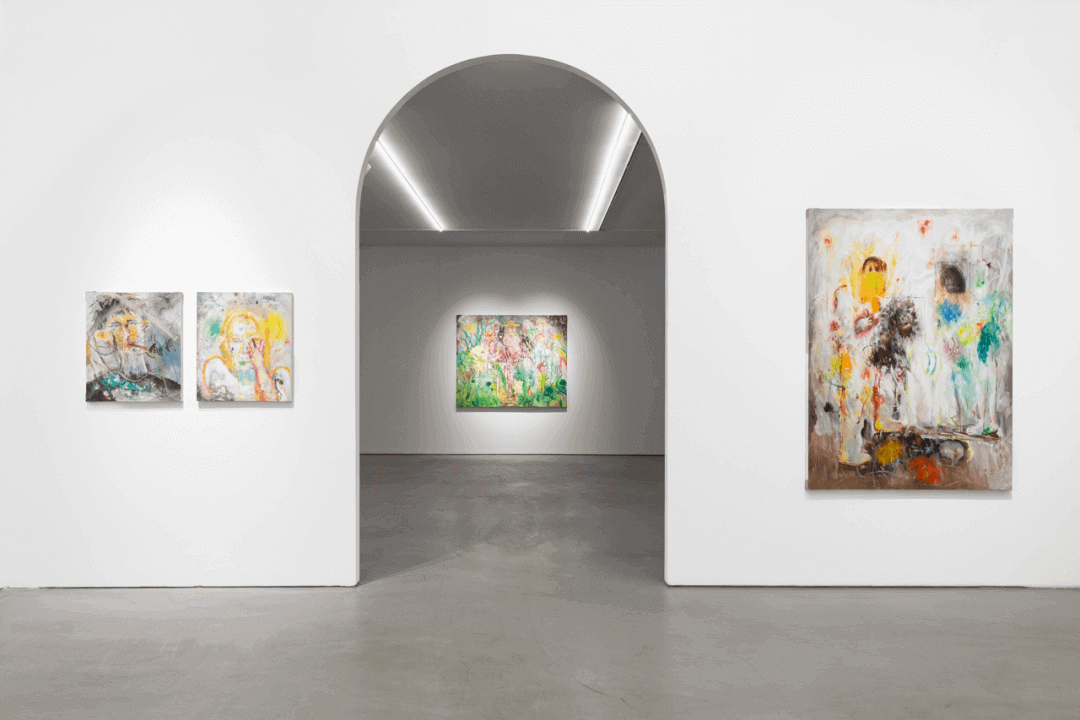

「象外出逃」展览现场,董潇久作品

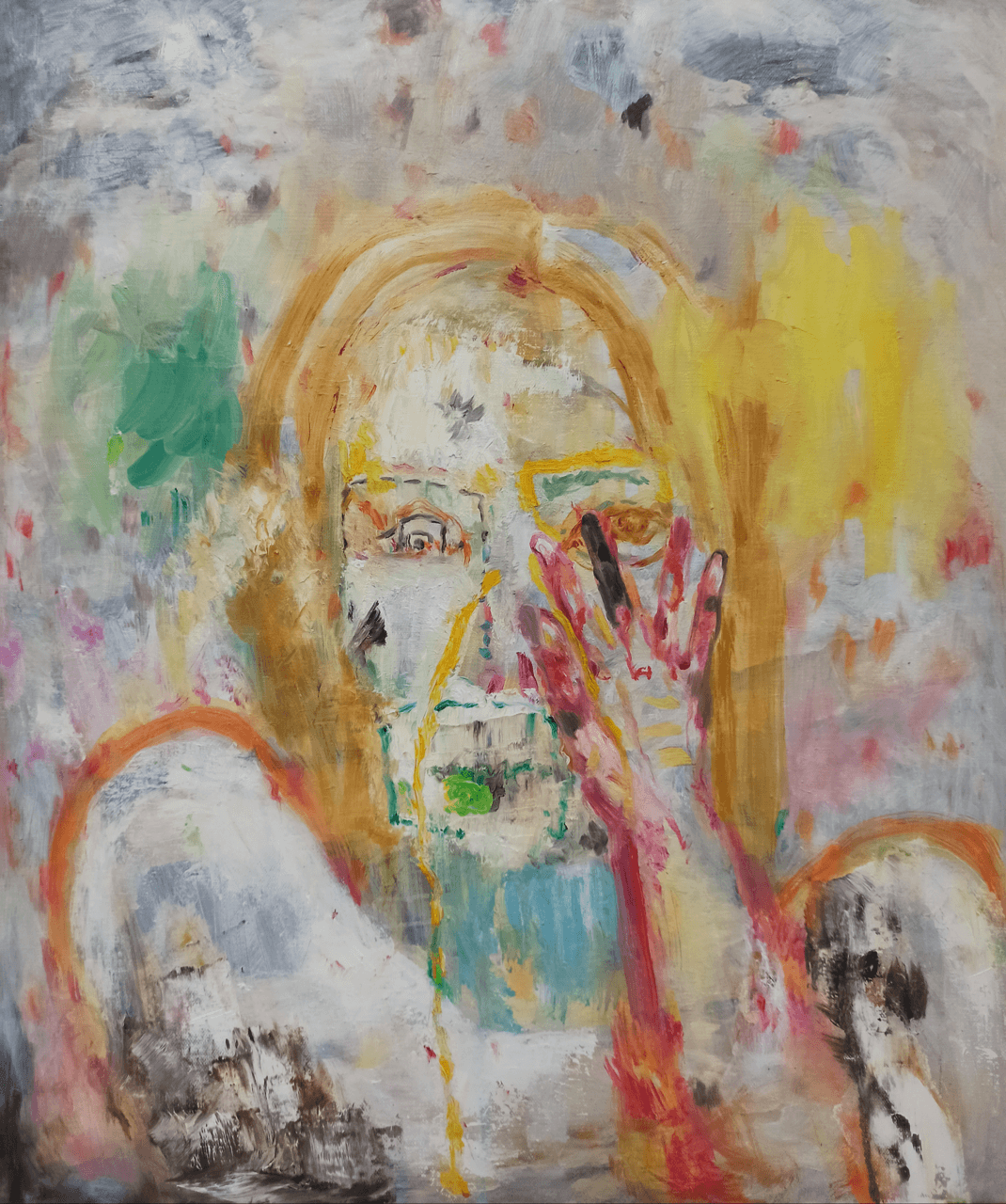

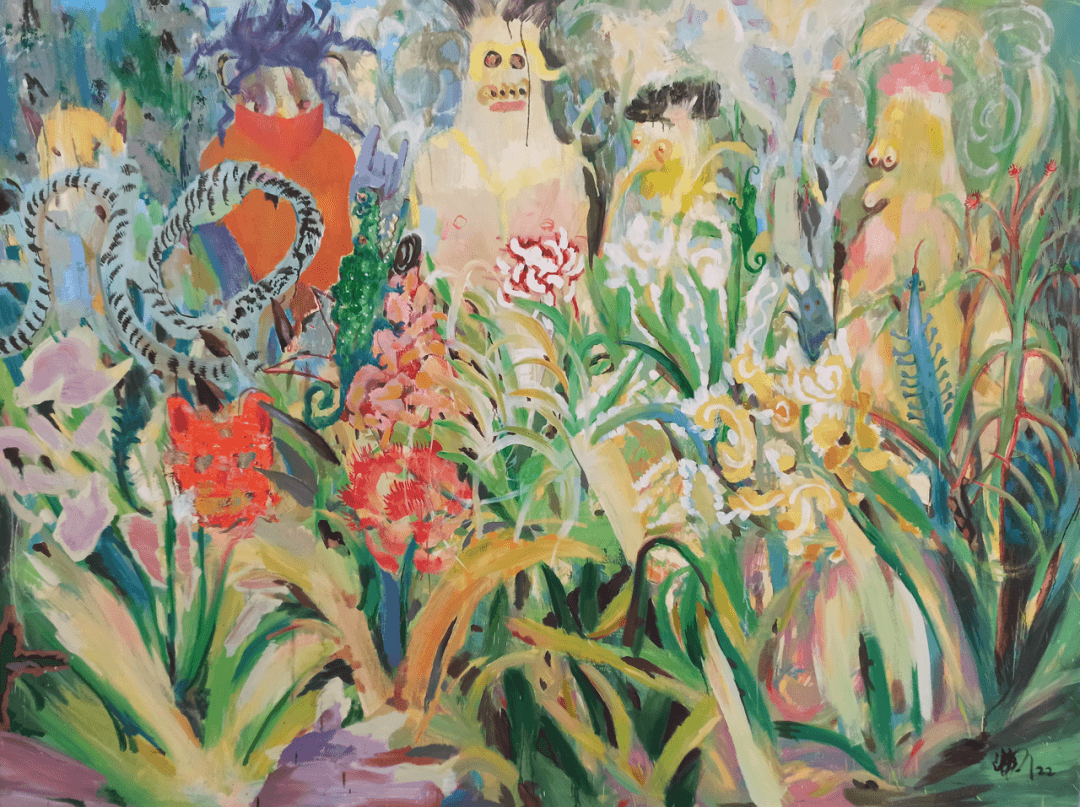

董潇久的绘画游走在抽象与具象之间,“恍兮惚兮,其中有物”,这句源于老子《道德经》中辩证“象”与“物”关系的观点,是董潇久在绘画上不断践行的“哲学思辨”。作品中,可被识别的人物形象,在反复渲染的场景中若隐若现,使虚构与真实的界限变得更为暧昧。

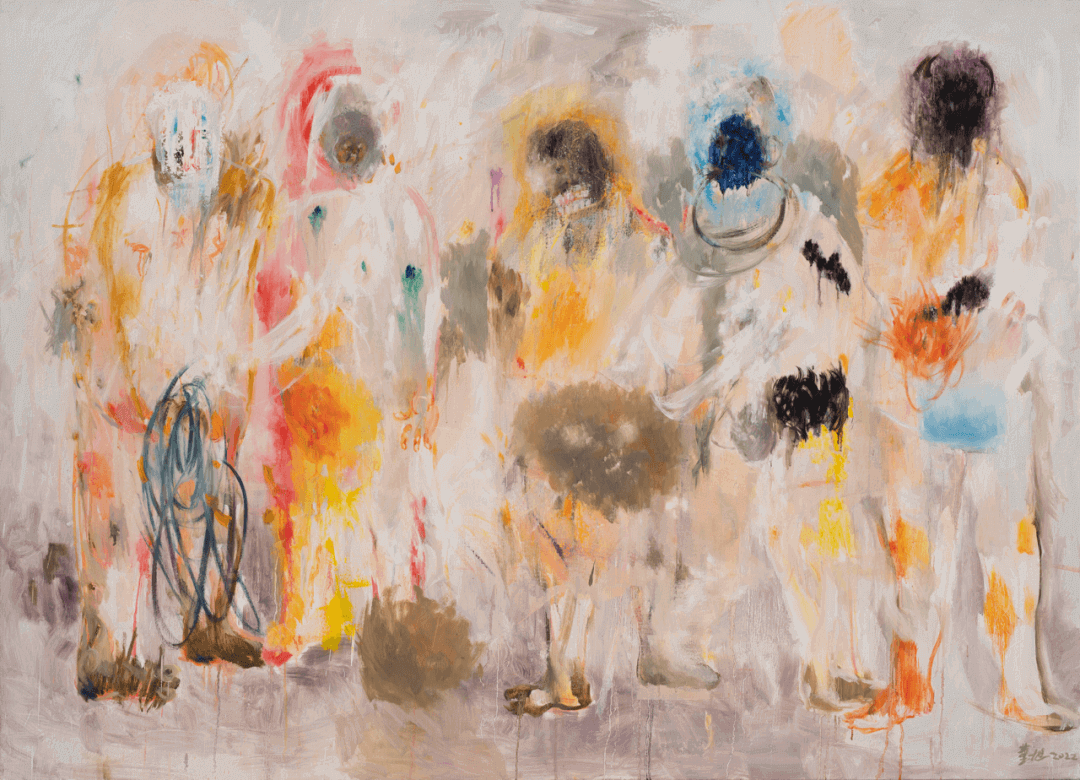

一切都是无用的,布面油画,130x180cm,2022

他将绘画视为对图像进行建构、破坏、再建构的过程,认为摸索自身的绘画面貌是在不断地揣摩自己,也是在揣摩他人。相对于呈现事物的美好,董潇久往往选择通过绘画讲述生活更为现实的一面,带有黑色幽默的反讽和隐喻,时常隐藏在其创作的叙事中。

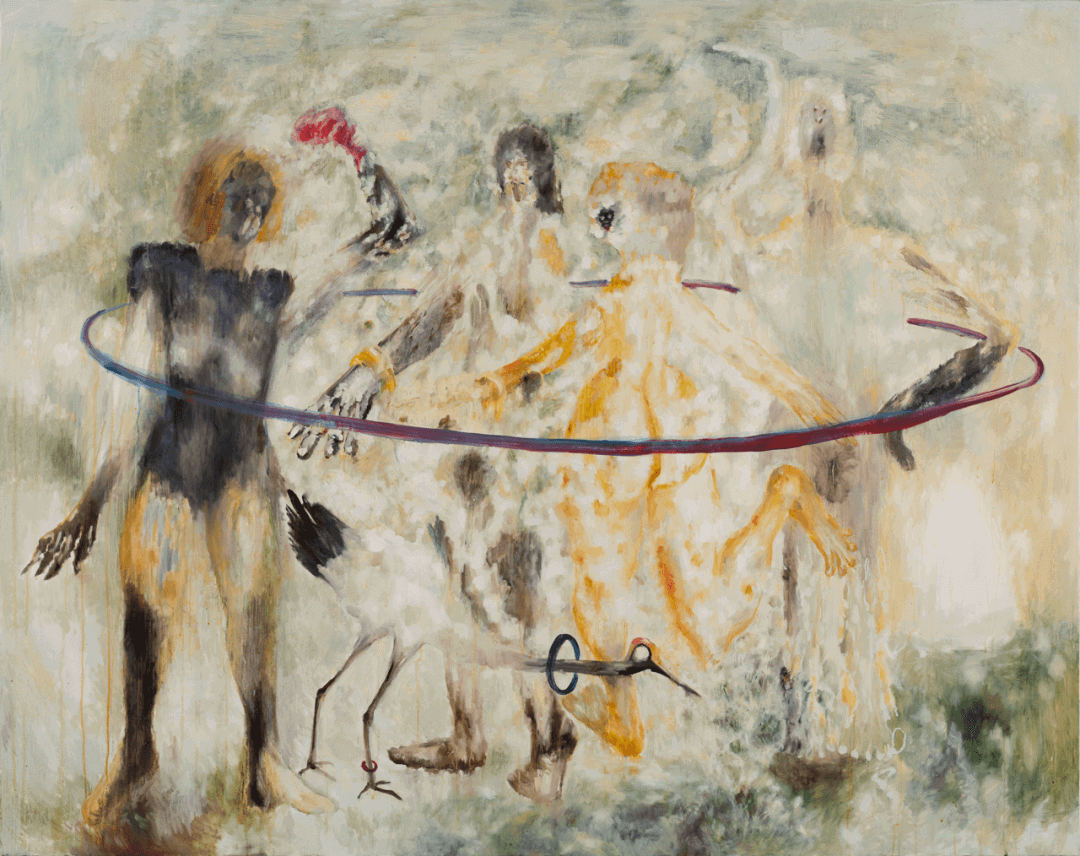

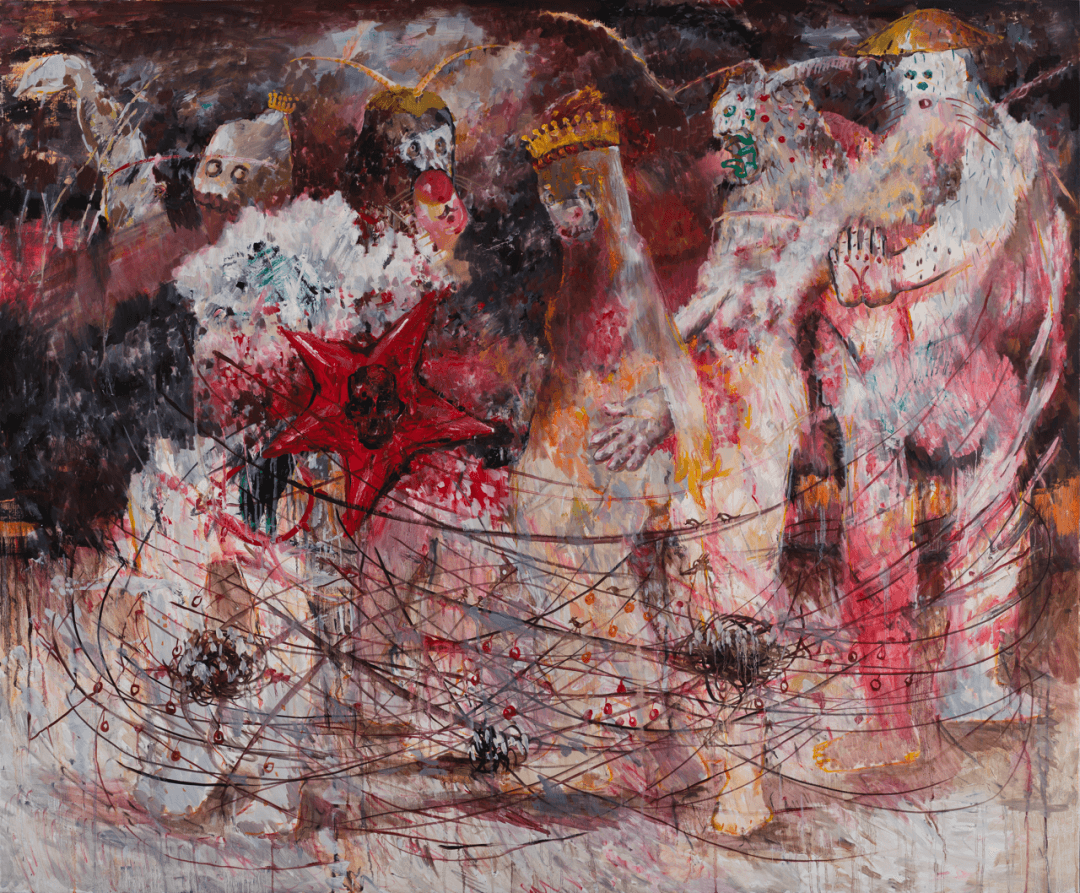

呼啦圈,布面油画,150x190cm,2019

他对名画的借鉴与戏谑,将人们熟悉的经验改写进全新的语境中。但更为重要的是,借助特殊或经典的图像与构图,创造属于自己的绘画语言。他将细节的处理置后,加强画面整体的气息把控。在东方美学的感知逻辑下,找寻诞生于混沌中最能体现本质的画面。

艺术家专访

Q

为什么在众多艺术形式中,选择了绘画?

A

毕业之后来到北京,其实做了很多事,也尝试过很多形式去创作。刚开始做行为,但觉得不大适合我,因为行为需要在很多人面前去做,我的性格不像是做行为的那种感觉。我更喜欢一个人去思考,在一个相对安静的环境中去表达。后来尝试过电影,我觉得拍电影是我一直特别喜欢的一个东西,我想我可能后面还会再拍一个。在艺术的门类里,影像是我觉得最有意思的、最丰富的一种方式。

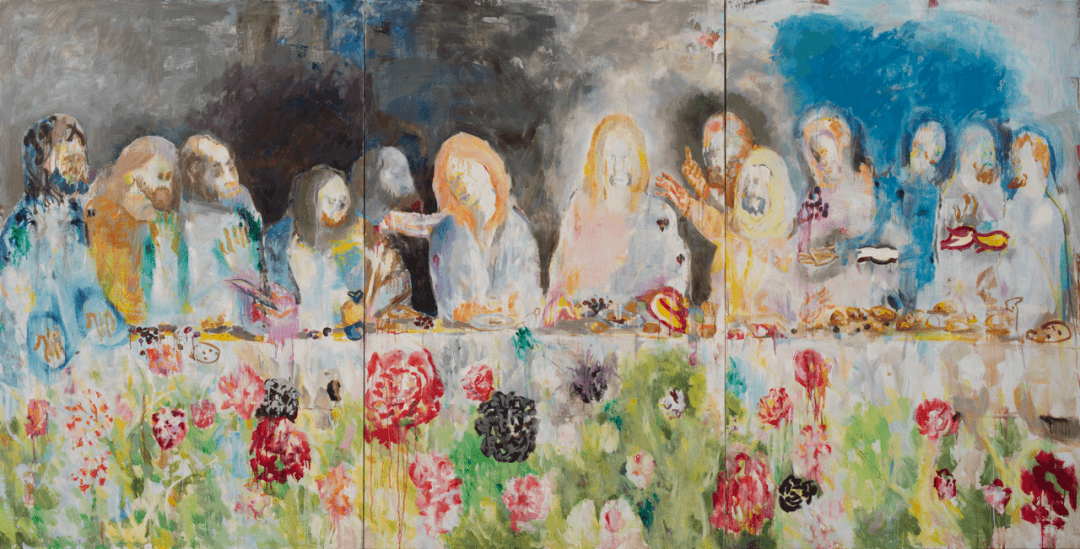

最后的野餐,布面油画,150x300cm(三联),2022

画画跟写作一直持续在做,是我认为属于自己比较舒适的一个创作状态。我内心想法很多,但表露很少,所以需要自己找到某种安静的方式去和自己或者他人对话,绘画和写作是目前最合适的。

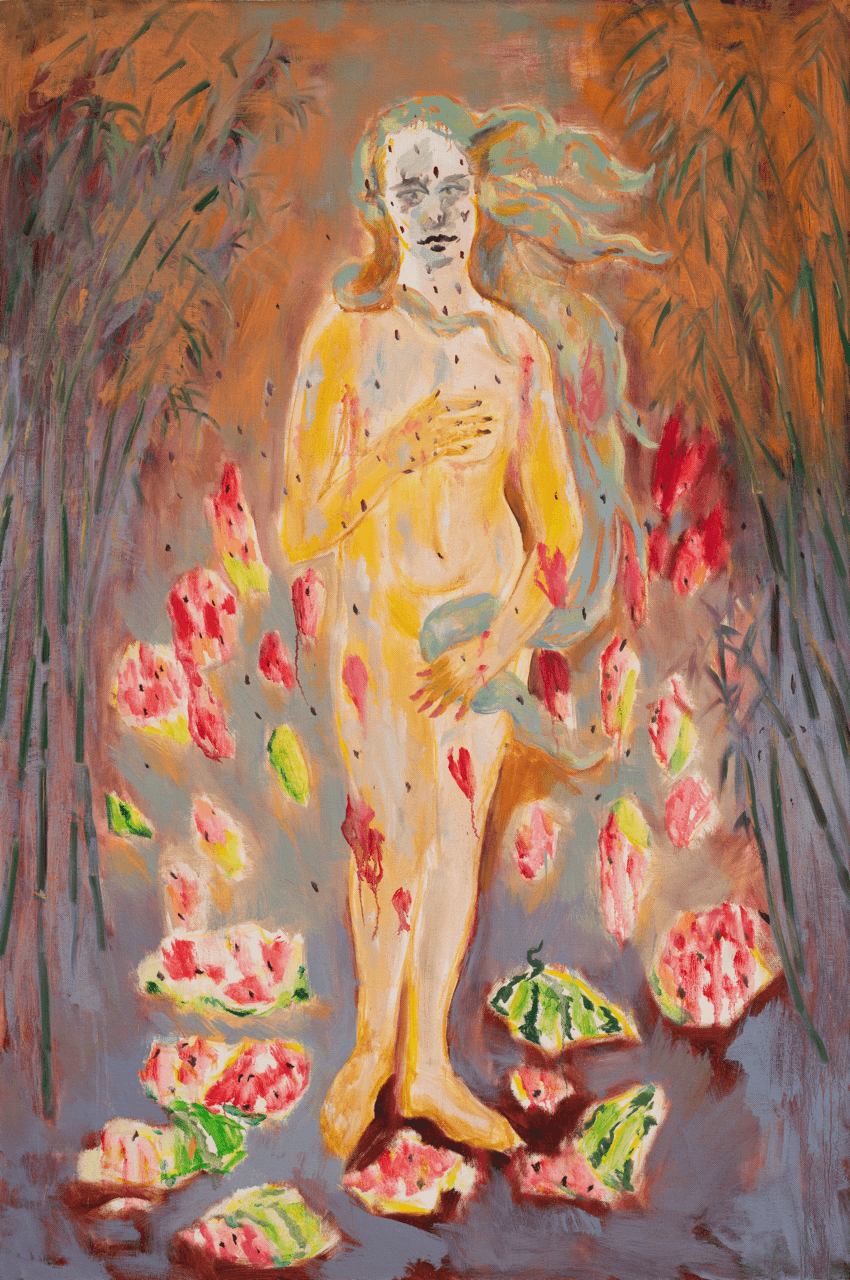

维纳斯,布面油画,180x130cm,2021

Q

这次展览中的《最后的野餐》和《维纳斯》与您创作最早的《春》都是在我们熟知的名画作品上进行再创造,选择名画作为基础的原因是什么?

A

从《春》开始,我以人为主题的创作持续了很久,我在思考如何解构人的形象,再重新布置画面。《春》这幅作品,我就画了好多张,因为一直有自己想在里面抓的东西。当觉得那个东西快要接近出现的时候,就会想用力,或者想延续。起初的创作比较注重叙事性、情绪,调侃和黑色幽默都会在画面里。之后可能会将一些小细节往后压一压,更多注重画面的整体。

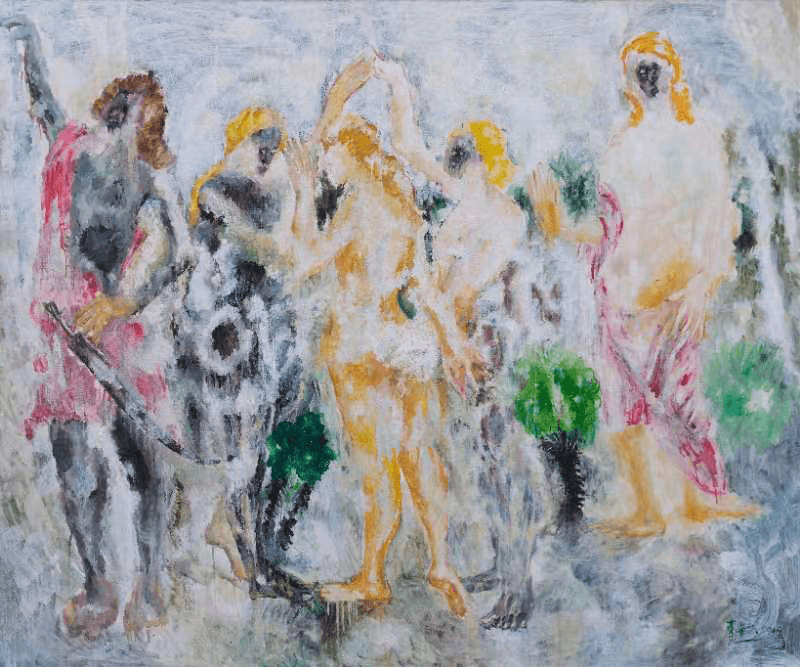

春-仿波提切利(一),布面油画,150x180cm,2019-2022

开始摸索解构人物形象的时候,会先参考一些素材,除了名画我也会借用一些照片或者某个画面。我可能觉得它可以构成一个画面时,我就把它勾下来,然后就把原来的图扔掉了。我后面不会完全跟着之前的东西画,而是完全按照自己的想法去做。不过画了这么多年,该怎样起步还是存在一些习惯性,所以一些作品还是能找到人们更加熟悉的影子,也就是名画的样子。

春之二,布面油画,130x180cm,2022

Q

为什么您想结构人的形象,而不是动物或者植物?

A

我其实是从动物画起的,毕业来了北京之后画了很多动物。我觉得画人其实跟画动物也都差不多,但总感觉可能“人”跟我们之间没有障碍,更加直接。不过对于风景来说,我觉得那个东西太美好了,我就画不了。可能后面会画风景我也不知道,现在还没想好方式,特别美好的东西我都不敢触碰。

在卑微之处,布面油画,180x130cm,2022

又一个朋友,布面油画,70x60cm,2022

Q

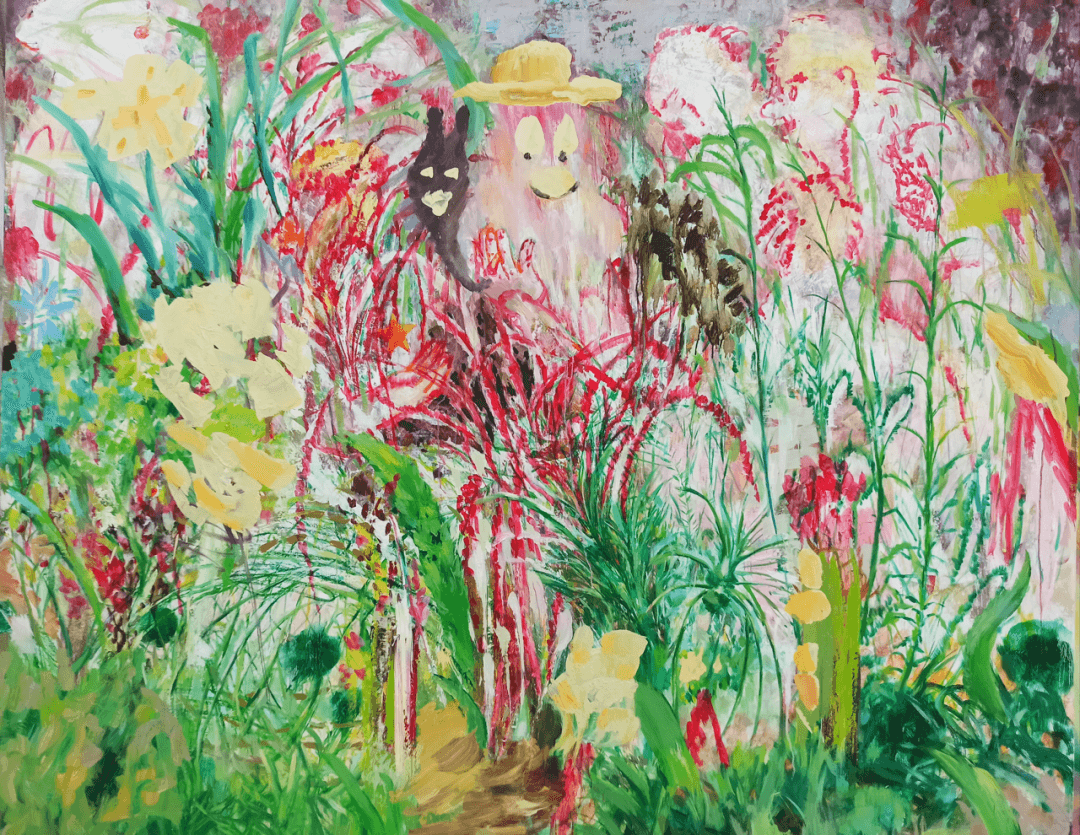

但《波庆森岛》和《西里塞拉》两幅作品就与以往的作品面貌反差强烈,这一系列的创作背景是怎样的?

A

这个系列算是个插曲。我当时想尝试不同的架构方式,试着将虚构的形象放置在奇异化的环境里是怎样的结果。也试着去除了之前内容中沉重的部分,更多使用色彩去烘托氛围。总体来看,它是一个小插曲,从题目到内容都是完全虚构的。

波庆森岛,布面油画,150x180cm,2020

Q

《波庆森岛》和《西里塞拉》的题目有什么特别含义?

A

因为作品本身是完全虚构的,“波庆森岛”和“西里塞拉”就是我创造的两个虚拟的地名,是不存在的世界。取名也有个诀窍,你闭上眼睛,把手放在键盘上打一下就出来了。

西里塞拉,布面油画,150x180cm,2020

Q

是否存在一个明确的创作目的?或者创作意图?

A

我对绘画的欲望,或者说是对艺术的欲望,可能是我希望能有一个独特的面貌,并且对绘画产生自己的理解。每一个创作者或者画画的人都想有个人的面貌,属于自己绘画的一个东西,让别人一看就知道是董潇久的画,这个东西肯定跳不过去。

我目前的绘画语言介于具象和抽象之间,它不是凭空出现的,需要慢慢摸索,其实这已经很难了。这个过程中会受其他人和环境的影响,所以它既是在不断地去揣摩自己,也是在揣摩他人。

思考等于毁灭,布面油画,150x180cm,2019

Q

作为观众来看,虽然您的作品中普遍有着沉重的部分,但很多带有幽默和反讽的细节会让人感觉您好像是个幽默轻松的人。您如何解读自己作品中的幽默?

A

我本身性格就是这样,如果很熟,我会是比较幽默风趣的。实际上我也是一个比较松弛的一个人,生活中的很多事情大概差不多就可以。绘画作品本身就不是直接的,像脱口秀里常说的“喜剧的核心是悲剧”,艺术的表达往往是含蓄的,它会将更深层次的内容隐匿起来,或者做某种转换。

自画像,布面油画,70x60cm,2020

我觉得作家也都挺幽默的,我读过一本鲁迅的故事新编,以前读他感觉这个人很严肃,很具有批判性,但这本就让我觉得他很幽默。我认为幽默或者反讽都是一种很好的手段,让你通过一种不那么严肃正经的方式去表达自己的感受。

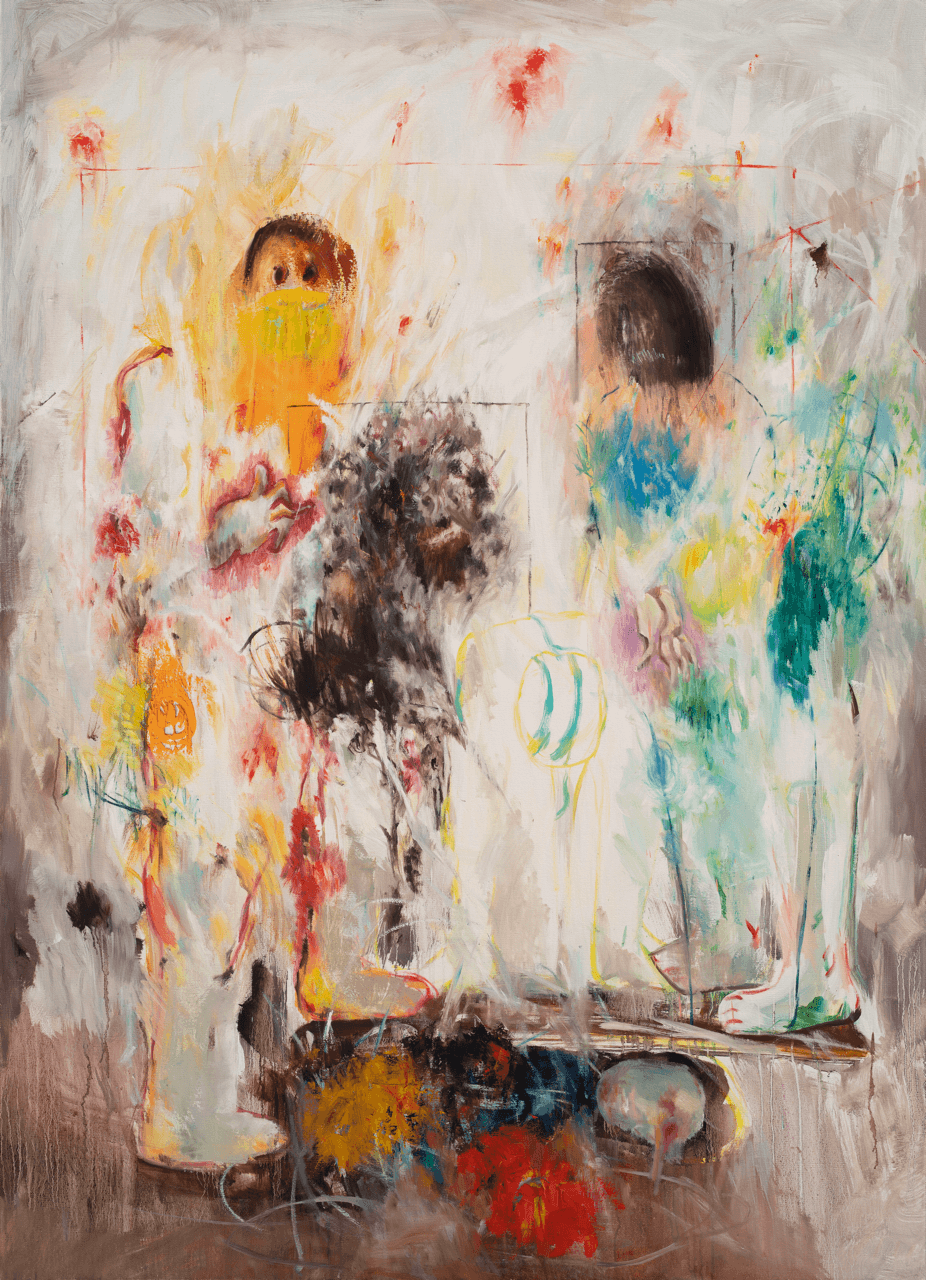

谁知道,怎么回事,布面油画,180x130cm,2022

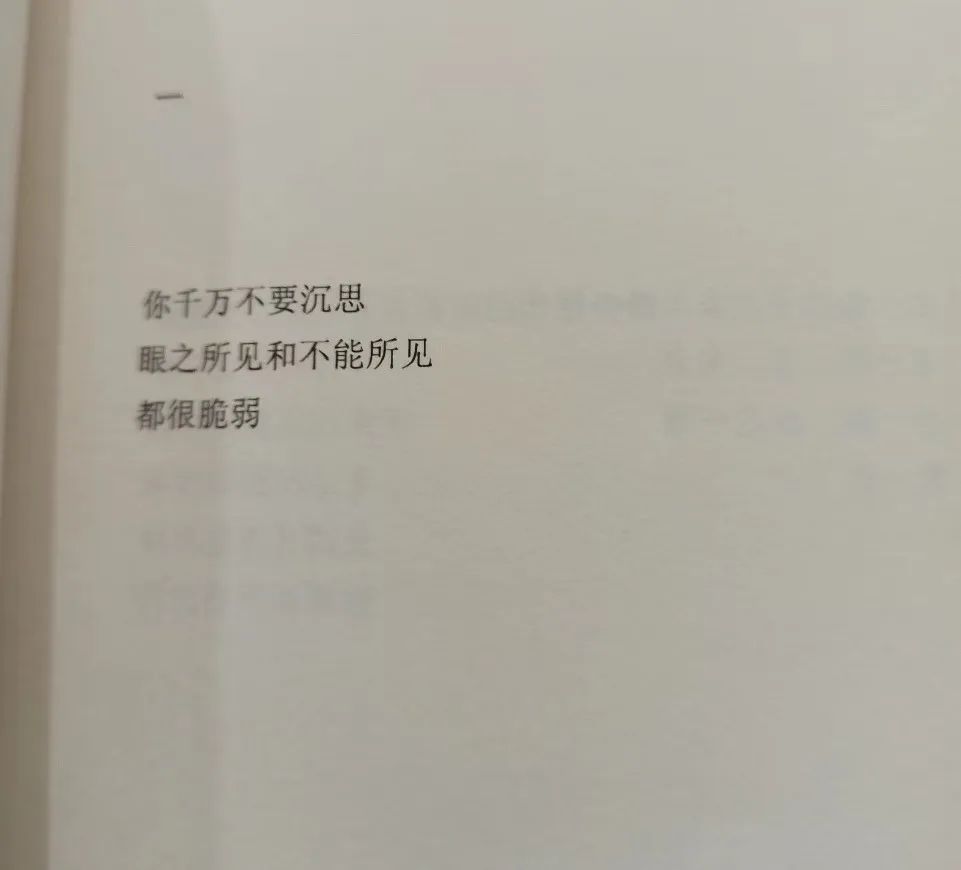

现在走在大街上也很难发现什么特别正经的东西,多数人都是伪装的状态。除了画画,我还出过一本诗集,当时印了200本,不知道现在还剩下几本,可能回头还会印新的。就好像我诗集的开篇第一句“你千万不要沉思,眼之所见和不能所见,都很脆弱”,我们特别一本正经的去表达悲伤,或者一段爱情,感觉已经是不合适的了。

这是个球,布面油画,180x130cm,2022

Q

从创作开始至今是否出现过什么转折点?

A

2018年是一个转折,那年各方面压力很大,但主要是家里对于我年龄给到的压力,我面对着是否还能继续留在北京搞创作的问题。当时已经把房子退了,所有的东西都扔了,画也放在了朋友的仓库准备回家。结果阴差阳错一个导演需要助手,我就借这个机会留下来了,也因此接触了电影。

春之四,布面油画,150x180cm,2022

我之前留下了一块1米5乘1米8的画布,这张画布做好两年了,一直不知道画什么。当时住在一个特别小的房子里,没法画画,但觉得空着也是空着,就想在朋友的工作室把它画掉。我无意看到波提切利的《春》,发现它的构图特别奇怪,因为跟那个时代的其他作品不太一样。我就在那张画布上临了这幅画,也就此开始思考解构人物形象等等持续至今的问题。

所以画第一幅《春》的心情很不一样,因为我是当最后一张去画的。画完之后,我跟家里又进行了一次聊天,最终决定继续留在北京创作。

晨练,布面油画,60x70cm,2018

Q

您之前提到画了很多张同一幅作品,是因为里面有自己“想抓的东西”,那现在它已经清晰明确了吗?您认为自己想找到的东西是什么?

A

它可能是一个画面,我想对于追求绘画性的人来说,最终想找寻的是一个画面的“效果”。

没有沉睡的借口,布面油画,180x150cm,2021

Q

您想找到怎样的“效果”?

A

介于抽象跟具象之间,远看像抽象,近看里面还有东西。道家有一句话叫“恍兮惚兮,其中有物”,这可能就是我一直在寻找的感觉。它是一种混沌的状态,但又不是完全的混沌,它的里面有实质存在。它让你想破掉,但又让你收得住,不让你破。

姿势,布面油画,170x220cm,2021

我十分注重画面的流动性和气息,有时认为画面的气息到了,就不一定把笔触做得很具体,只要一个流畅的东西在。这些在理论上可能属于中国国画,画面整体的气氛是我更加在意的。

希望和疑惑,布面油画,180x150cm,2021

文字/采访:王垚力

诗集《瓦西比格》,董潇久著,类型出版社,图片由艺术家提供

诗集《瓦西比格》,董潇久著,类型出版社,图片由艺术家提供

九

“你扭头的时候

我的衣服干净了一冬

桃花开了

梨花白了”

十一

“幸福来临的时刻

我会逃离幸福”

三十二

“院子里没人

也没坟

只有一块儿地在发着芽”

——摘自诗集《瓦西比格》,董潇久著

董潇久,1988年出生于中国河南,2012年毕业于新疆艺术学院美术专业,现生活与工作于北京。

展览经历:“沉醉于我所见之中”(穹究堂,北京,2022),“象外出逃”(林大艺术中心X伯年艺术空间,北京,2022),“一隅三生”(伯年艺术空间,北京,2022),“异地登陆”(捌柒画廊,内蒙古,2021),后浪艺术节(上海,2020),艺术双十一(单行道画廊,北京,2020),“闭眼起飞”董潇久绘画展(稻谷仓库,北京,2018),“豆角旒冕”董潇久行为现场(北京,2016),谷雨国际行为艺术节(西安,2015)。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除