法国行徒漫记-Flâneur & Knowns

—— 苏昱铭

里昂的初冬总裹着一层薄霜,我坐在中法大学美术馆的展厅里,两根粗壮的老木柱从深灰色水泥地面拔起,柱身的木纹像被时光摩挲过的掌纹,带着被火熏过的焦黑痕迹,稳稳撑着挑高的天花板。我坐在木柱投下的阴影里,看射灯的光线从天花板漫下来,在浅灰色墙面上铺成一片温柔的光晕,那些错落悬挂的画作便浮在这片光晕里,如同被潮水托举的岛屿。我站在木柱旁,看着自己的影子与柱影重叠,忽然觉得这空间本身就是一件作品——木柱的粗粝与墙面的细腻、深灰地面的沉静与画作色彩的浓烈。

里昂中法大学作为中法文化交流的见证者,百年前见证了潘玉良、常书鸿、王临乙、吕斯百、戴望舒等前辈在此求学的经历,也见证了革命先辈们在此投身留法勤工俭学运动,组织革命团体传播进步思想的历史。同时也正如我在里昂驻留的展览“Seul(s) ensemble”的主题:孤独的个体在共生里找到平衡。

里昂NIFC美术馆,苏昱铭“Seul(s) ensemble”,驻留展览现场

去年深秋的巴黎,带着一丝凉意。巴黎国际艺术城的房间,窗外是塞纳河的景象,梧桐树的叶子已经泛黄,随风飘落,如同散落的金色碎片。“Dionysos & Flâneur”的驻留主题,让我在酒神的狂欢与漫游者的孤独中寻找平衡。我常常背着画板,在巴黎的街巷里漫无目的地行走,从蒙马特高地到塞纳河畔,从卢浮宫到玛黑区,那些古老的建筑、街头的艺人、咖啡馆里的闲谈,都成为了我创作的灵感。驻留期间的作品,更多地融入了白话叙事,画面里的少年不再仅仅是符号化的存在,而是有了更丰富的情绪与故事。巴黎的夜晚总是充满了诱惑,酒吧里的爵士乐、街头的吉他声、塞纳河上的游船灯火,都让人沉醉。但我更喜欢在深夜的工作室里,听着画笔在画布上摩擦的声音,感受着光影在作品上的变化。线条的粗细、疏密,光影的明暗、虚实,都在诉说着内心的情绪。

巴黎,Cite International Des Art,苏昱铭“Dionysos & Flâneur”,驻留工作室开放

我想起川端康成在《雪国》里写的:“穿过县境上长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。”那种极致的清冷与纯粹,正是我在创作中不断追问的方向。驻留结束那天,我在巴黎圣母院前的广场上坐了很久。阳光透过教堂的玫瑰窗,在地面上投下绚丽的光斑。我看着那些来来往往的人群,他们的脸上带着不同的表情,有喜悦,有悲伤,有迷茫,有坚定。我忽然觉得,每个人都是一名漫游者,在生命的旅程中寻找着属于自己的意义。而艺术,就是我们与这个世界对话的方式,是我们在孤独中寻找共鸣的桥梁。

苏昱铭 雪国Ⅰ 2024-2025 布面丙烯、油画 180×150cm

年末回到上海,在玉兰堂上海空间,画廊的落地窗把苏州河上空的阳光筛成银箔,落在《熟人》的作品中,那些在作品的刀痕、笔触里藏着的未说出口的问候,都化作了色彩的低语。阳光透过展厅的卷帘,在墙面上投下一道柔和的白光,与射灯的暖光交织在一起。我坐在画廊门外的长椅上,看着那些画作在光影里微微晃动,仿佛能听见画笔掠过的声响,听见巴黎街头的爵士乐,听见上海巷弄里的玉兰花香。“美,一旦在这个世界上表现出来,就不会泯灭。”我想,这些色彩与线条,这些在不同时空里的漫游与停留,正是美的延续——从巴黎的漫游者到上海的熟人,成为了共生的风景。

玉兰堂(上海),苏昱铭“熟人”,个展现场

画廊门前的苏州河畔,和随处可见跑步的人们,让我在那时产生了一刹那的错觉,仿佛回到了塞纳河的左岸,这像是时光在低语。现在我在里昂,再回想起在上海展览的画面,就像是在回忆某些欲言又止的情愫,大抵所有深刻的联结,都藏在这种画面。上海的风带着玉兰花香从窗外漫进来,拂过展厅中的画布和木板,墨色的轮廓似乎在微微晃动,那些“熟人”的面孔忽然变得模糊,又在某个瞬间清晰如昨——他们是我,他们是每个在孤独中寻找共鸣的灵魂。这些作品中,木刻版画边缘那些不规则的刀痕,像极了记忆里被时光磨损的棱角。木刻的过程是与材质的对话,每一刀下去,都要承受木材的抵抗,正如人与人之间的联结,总要经历碰撞与磨合,才能留下深刻的印记。画面中那些少年的眼睛总是望着远方,仿佛在等待一个永远不会到来的回应,又像是在与另一个时空的自己对视。

离开上海的那天,我和鋆尧道别后,下起了小雨。玉兰堂的灯光透过雨帘,在湿漉漉的街道上投下斑驳的光影,如同我在画面里描绘的景象。我握着伞柄的手指感受到木头的凉意,我忽然明白“熟人”并非指具体的某个人,而是那些在生命里留下痕迹的瞬间——就像雨落在伞面上的声音,就像木刻刀划过木材的触感,它们无声无息,却构成了生命中最温暖的底色。

苏昱铭 登山者 2025 木刻原版、丙烯 30×20cm

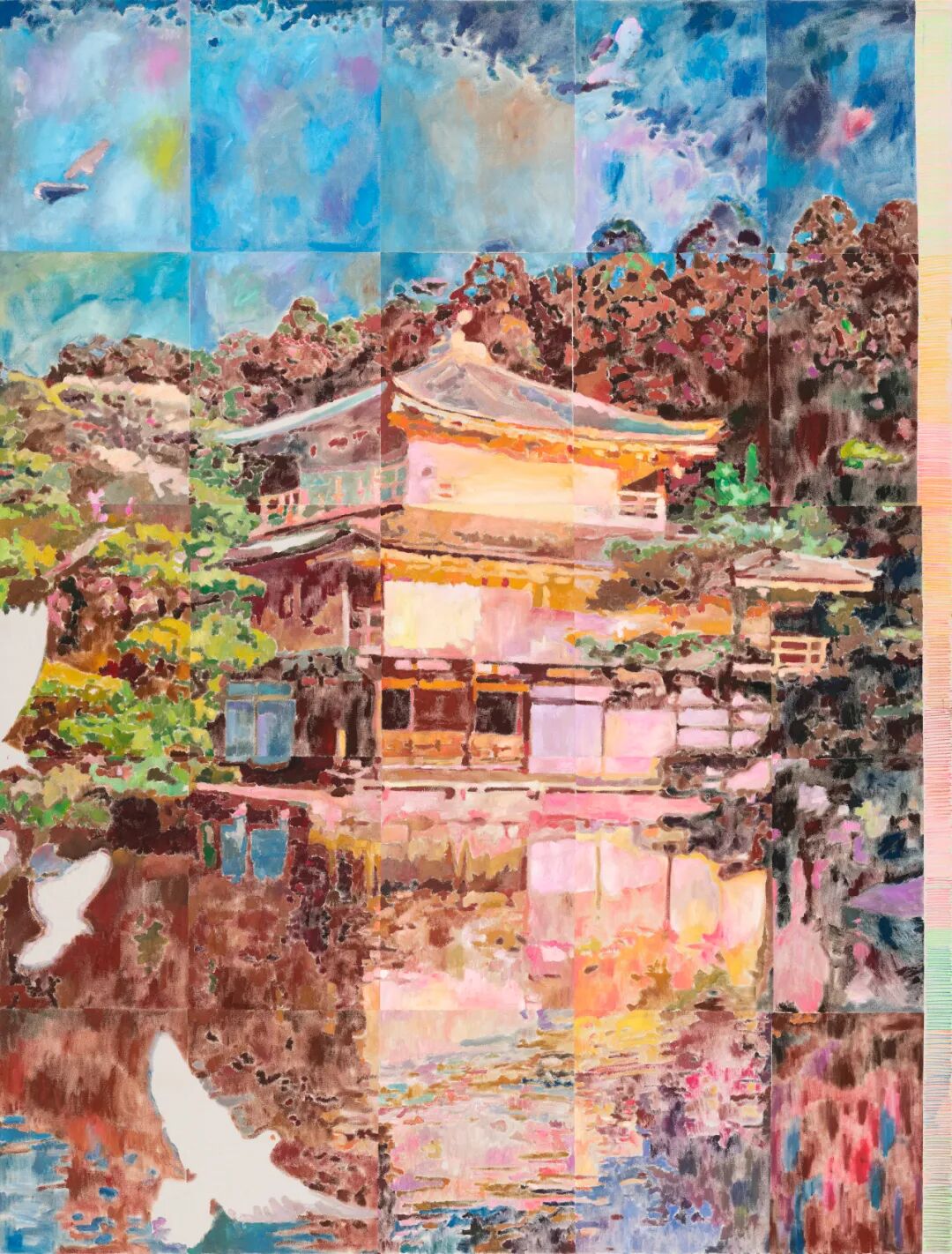

如今,我在里昂进行的驻留感受着这座在城市的历史与当下,“Seul(s) ensemble”,这是我在里昂最深的感受,看着阳光透过树叶的缝隙落在地面上,形成不规则的光斑。远处传来教堂的钟声,悠长而深远,像是在召唤着什么。我想起三岛由纪夫笔下的美学,那种在毁灭中追求永恒的极致,就像金阁的美一样,在毁灭中,是一次不可逆的选择,正如生命中的每一个瞬间,一旦过去,便只能成为记忆。但那些停留在画面的笔触,却能跨越时光,将瞬间定格为永恒。

苏昱铭 金阁 2025 布面丙烯 250×190cm

现在坐在里昂中法大学美术馆的长椅上,窗外的阳光渐渐西斜,我的影子拉得很长。回忆着这一年的驻留生活和展览,就像一条交织的河流,汇入生命的海洋。巴黎的浪漫、上海的湿软、里昂的温柔,都在我的作品里留下了印记。那些似我非我的少年,那些握着棍子的身影,那些荒原与雪地、街巷与庭院,都是我对生命的思考与感悟。川端康成说:“美,一旦在这个世界上表现出来,就不会泯灭。”我相信,艺术的力量就在于此,它能跨越时空与国界,让陌生的人成为“熟人”,让孤独的灵魂得以“共生”,让每个漫游者都能在光影的织锦中,找到属于自己的归途。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系