存在的层次:图像与灵魂

LAYERS OF BEING: IMAGE AND SOUL

上海狮語画廊

Leo Gallery Shanghai

艺术家 Artists|胡顺香、陈鸿志、克莱门斯·克劳斯

Hu Shunxiang, Chen Hongzhi, Clemens Krauss

策展人 Curator|特蕾莎·德·阿鲁达 Tereza de Arruda

展期 Duration|2025.3.8 – 4.20

地点 Venue|上海徐汇区武康路376号武康庭内三层

3F, Ferguson Lane, 376 Wu Kang Road, Xuhui District, Shanghai

对话艺术家|胡顺香

Q:请您首先简单介绍一下本次展出的一系列作品,及其背后的一些创作的灵感来源

胡顺香:这次展出的新作品是在结束柏林驻留后重新回到成都的工作室完成的,更像是一个简短的柏林回忆录,和柏林驻留期间的作品组成了“姊妹篇”。这个系列的作品分为三个部分,其中包括两件装置和一组绘画。我把它形容为我在德国驻留生活的B面,如果说在德国驻留期间的作品是硬币的正面,那么这个系列的作品就是硬币的背面,这两个部分构成了一个完整的柏林驻留生活。

在柏林的驻留是我第一次真正意义上在海外工作,时间虽然不是特别久(大概两个多月),但是对于我来说,成长却是非常迅速的。感谢狮語画廊促成了这样的一个驻留机会。我在柏林驻留期间创作的那些作品是我更加希望别人看到的我——是处变不惊的,是潇洒的,是勇往直前的。

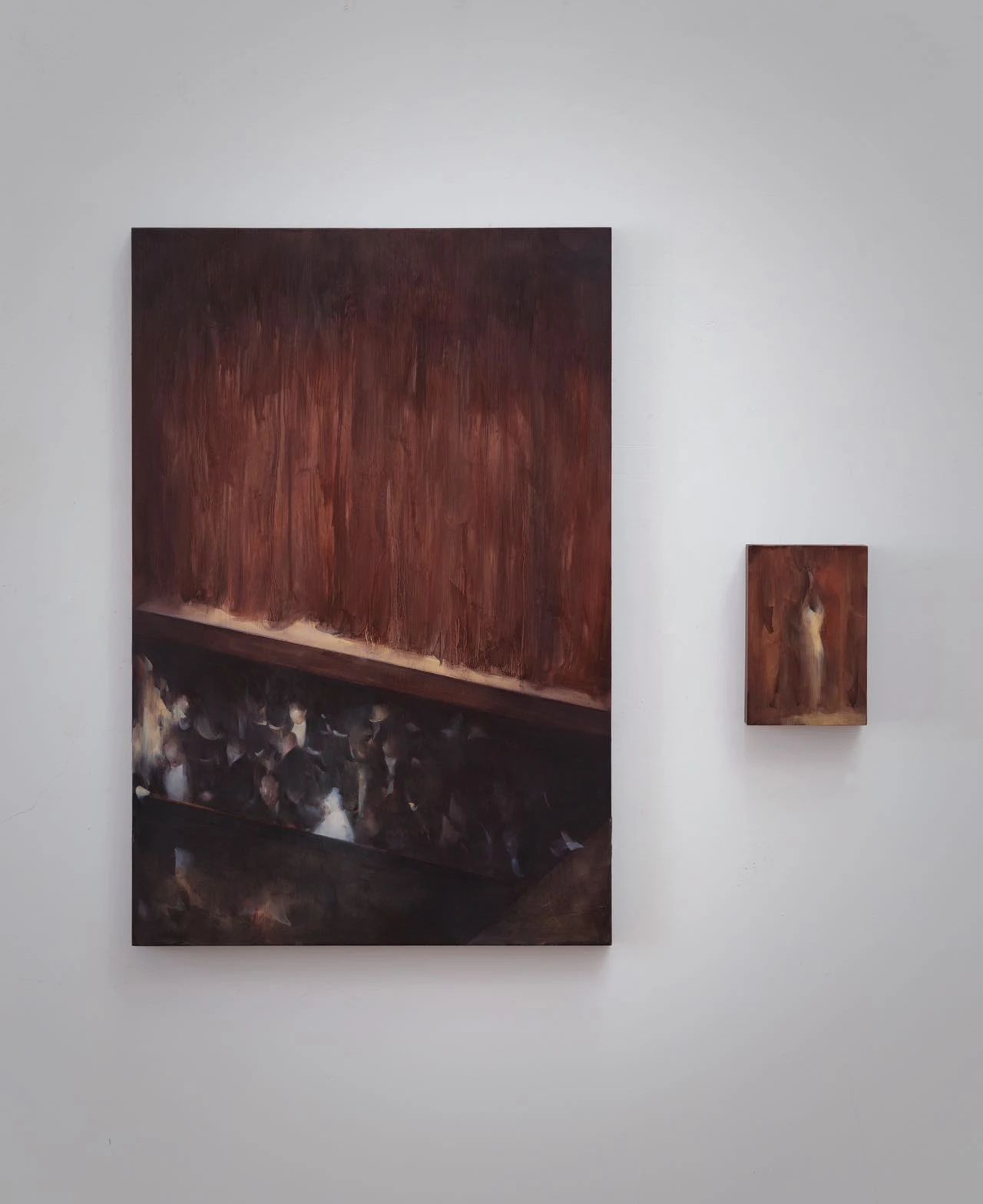

《落幕&开场》

但你在奔跑的过程当中,其实没有办法仔细地去观看自己内心深处的感受。那么当我回到国内之后,回到一个我熟悉的地方或者安全地带,再次回忆柏林这个部分的生活的时候,我看到的其实是它背后的一些更深层次的情绪和文化带给我的冲击,所以我把它做成了本次展出的这三个部分的作品。

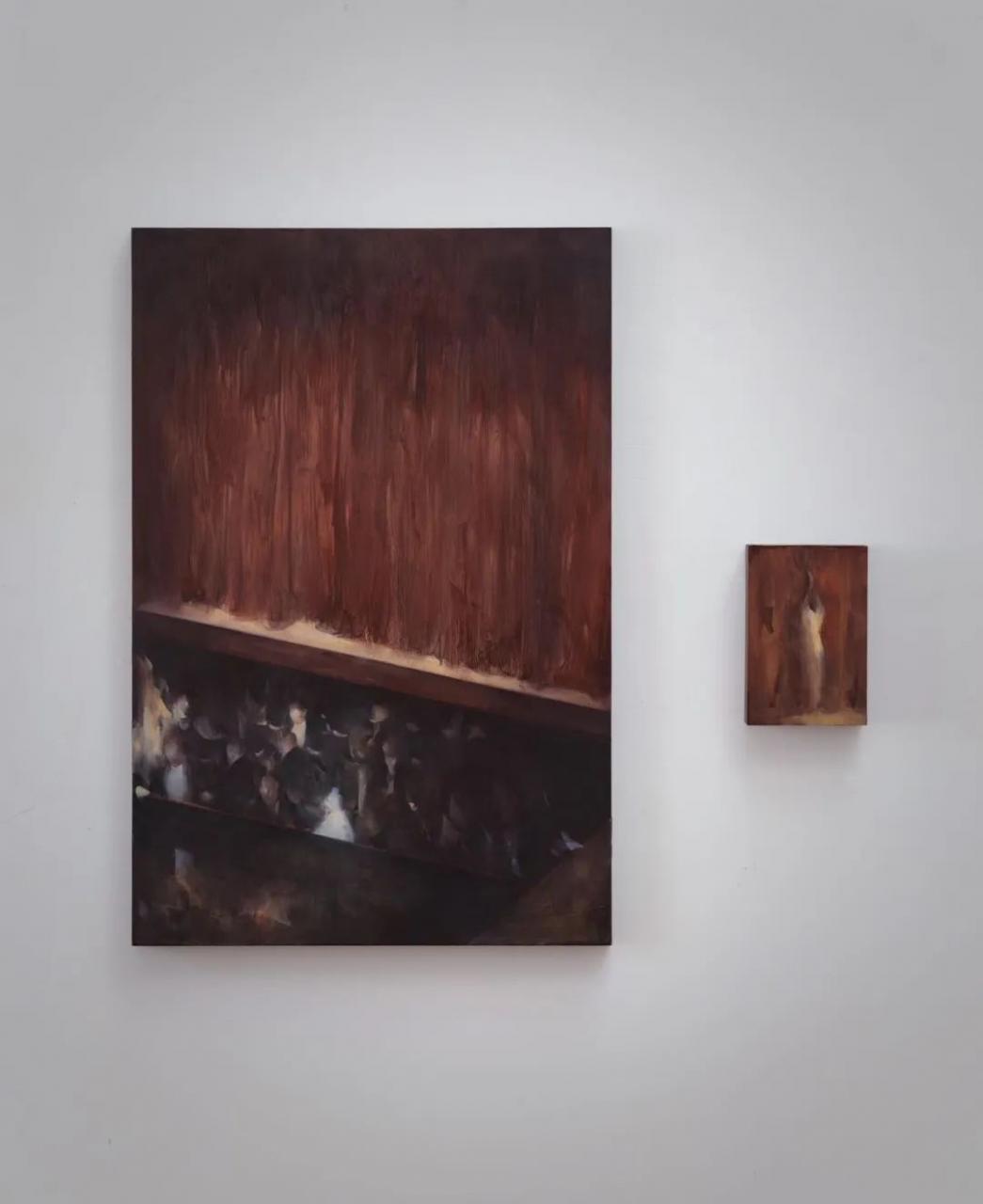

第一个部分其实是作品《家书》。我去柏林之前带去了三种中国的茶叶:普洱茶、红茶和花毛峰。我在工作之前会泡一杯茶,无意中把茶渣收集在了一个盘子里面,柏林天气很冷,它被放到暖气片下面后就慢慢地被烤干了。

但我没有把它扔掉,一直积攒了很多。最后一天离开我的工作室时,我把觉得重要的物件重新带回了中国。起初我并没有想到要把它做成一个具体的作品,但突然有一天,我打开这个茶叶的时候想到:就像是你当时在柏林思念中国,你思念的不是某一个具体的人,这种思念是非常抽象的。我就想有没有可能用这些茶叶写一封信,所以我就把它做成了这件作品——《家书》。

《家书》

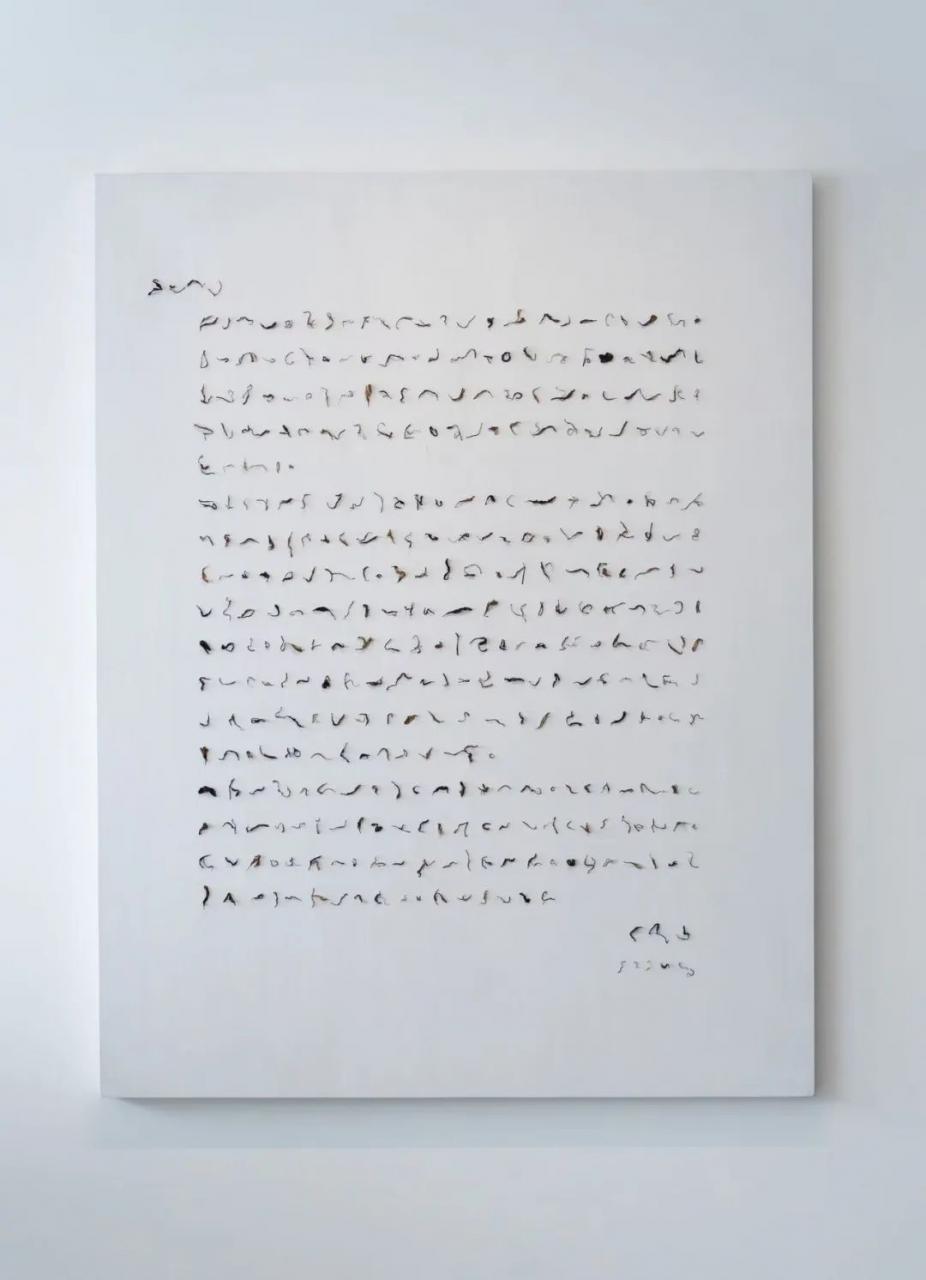

第二件作品是《时间的尺度》,其实是由两部分构成。一部分是我拍摄的柏林工作室窗前的景象,柏林的工作室唯一可以打开窗户的这个地方,必须得通过一个将近三米的梯子攀爬上去。起初的时候梯子上面什么都没有,但是随着我工作时间的增加,慢慢得擦笔的抹布把阶梯全部都填满了。我在积累的过程当中,其实是从踩着一个空的梯子到慢慢变成踩着擦笔布攀爬,直到我柏林驻留的生活结束,构成了这样一个情景。

我对这个角落的印象其实是非常深刻的,它记录了我在柏林工作的部分,相当于是一个印记。回到国内之后,狮語画廊的展览邀约就是关于“柏林回忆录”这个部分的作品,创作的时间其实是非常相似的,稍微短一些。那么我同样用我在这个期间创作作品所积攒的擦笔布(也是八件),做成了一件虚拟的梯子。但不一样的是,柏林的梯子是从下往上走,代表我想要看到一个外面的世界;而这个梯子是从一个虚拟的或者说遥远的国度,重新回到落地的生活,回到中国。

展览现场

第三个部分的作品叫做《生活在此处》,跟米兰·昆德拉的《生活在别处》其实是相反的。我印象很深刻的是米兰·昆德拉的文章里面说到:“生活在别处是艺术、是诗歌,生活在此处是残酷。”那么我画的可能就是关于生活它非常具体、非常沉重,或者是它具有残酷性和复杂性的一面,而不是如梦如诗的这一面。所以我最终是通过现场展出的这些作品,完整的记录了我对柏林生活的回忆。

展览现场

Q:这次展览在展陈方式上有一些特定的考量,例如将这些作品集中在特定区域进行呈现。您在空间布局上是否有特别的构思或用意?

胡顺香:我们在布展的时候策展人特雷莎·德·阿鲁达(Tereza de Arruda)当时给我提了一个非常好的建议。你可以看到图片里面的梯子是在一个窗边,我们在现场就发现狮語画廊的展厅里其实刚好有两扇窗户,我们就把这个作品也放在了窗边,跟窗沿靠齐的位置。其实这个部分经过了一个非常巧妙的思考。

Q:这次展出的很多作品尺寸相对较小,您在创作初期是否就有意选择较小的尺幅进行表达?这样的选择是否与您的创作理念或作品的视觉呈现有关?

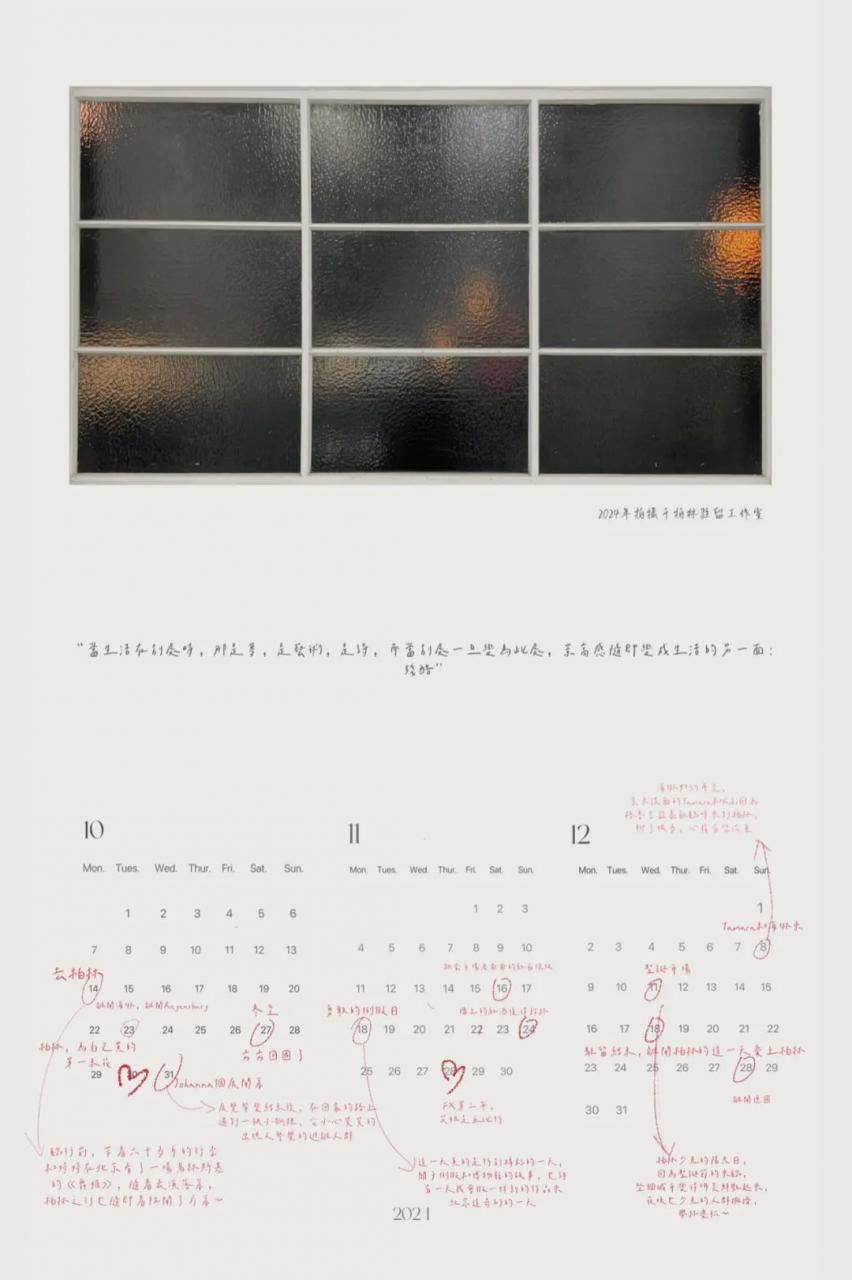

胡顺香:会有这个方面的考虑。因为它是“柏林回忆录”,我希望它更像是一个日记。我在这个作品里面也有一个巧思——我自己设计了一个日历,记录的是2024年10月到12月,我在柏林这三个月的时间。这个日历里面其实有很多标注,这些标注是我在柏林驻留期间的生活,我觉得对我来说有意义的时刻。我的绘画作品里面有呈现出来对我而言重要的时刻,当然也有一部分是没有通过绘画来表达的,可能通过一些在日历上的书写等,通过只言片语去记录下来的。

《柏林驻留日历》

Q:您的作品在捕捉面部表情和身体语言的微妙之处时,既精准又富有流动感。在创作肖像时,您如何把握细节与抽象之间的平衡?

胡顺香:我一直都不希望我画里面的人物是某一个具体的人。如果有可能,我其实是希望有过相似感受,或者经历过相似处境的人,他可以看到他自己。所以我不希望他是一张具体的脸。

Q:您将自己的画布描述为一种情感景观,能够引发观者的静思。您希望观众从这组作品中感受到怎样的情感或思考?

胡顺香:我的系列作品画出的其实是我的脆弱面,我会希望观众在看到的时候可以认识到,有的时候脆弱的东西才是构成你完整的生活的时刻的东西,所以我把“此处”提出来。我以前可能一直会希望,无论是生活还是作品,它表现的是正面或者说A面的东西,我会把一些难以启齿的,或是比较伤感的时刻隐藏起来。但是经过这次驻留,我会觉得最为打动人的,其实是真实的东西,真实的东西它其中包括脆弱,也包括那些你自己认为不好的时刻。

《失语》Lost of Words,2025

木板油画Oil on Wooden Panel

24 x 18 cm

Q:传统中国美学在您的创作中占有一席之地,同时您也融入了当代技法。您如何在这种传统与现代的交融中找到平衡?

胡顺香:我自己其实是没有刻意思考过这个问题。我在柏林创作期间,思考过一个非常类似的问题,当我去了一个西方的国家,因为西方是油画的发源地,我就会想作为一个中国人,去画油画会有什么不一样。然后我会反过来更想要了解自己的文化,关于我们自己的精神的东西。

我们骨子里面天生会有一些属于自己的文化感受,你可以说是书写感,也可以说是一种非常东方式的笔触、绘画的感受,但是我在此之前自己并没有察觉到,这可能就是交流的意义。

Q:身份与时间是您画作中反复出现的主题。在柏林的生活是否改变了您对这些概念的理解?这种转变如何体现在您的新作品中?

胡顺香:我对这个部分的理解其实还蛮深的。在柏林我消失掉了我的身份,这个是一个非常棒的体验。至于对我的创作有什么新的影响——你会更自在,因为你消失了所有的期待,包括你对自己的期待和设限。没有身份的感觉,其实它就意味着没有界限。

《彩色气球》Colorful Ballons,2025

木板油画Oil on Wooden Panel

40 x 30 cm

Q:在《存在的层次:图像与灵魂》展览中首次共同展出,这段经历如何影响了您对自己作品的看法?特别是通过您们各自独特的艺术语言,如何促成了跨文化的对话?

胡顺香:我很开心可以跟另外两位优秀的艺术家一起展览,你可以看到我们作品的面貌是非常不一样的,这种差异性我觉得也是现场非常有趣的一个部分。另外一个部分,我们相似的地方可能都是选择用人物肖像、情感景观去表达一种相似的东西,这可能是特雷莎选择我们的一个很重要的原因。克莱门斯·克劳斯 (Clemens Krauss)来自德国柏林,我刚好从柏林回到中国,我觉得这种对照的关系其实也是蛮有趣的。

我希望有越来越多的机会让国外的艺术家可以来中国,中国的艺术家也可以前往其他的国家,可以进行更多的交流和展览,通过外部世界的“回弹”可以看到自己,也可以通过别人看到自己。

从左到右:

克莱门斯·克劳斯、特蕾莎·德·阿鲁达、胡顺香、陈鸿志

关于艺术家 | About the Artist

胡顺香

Hu Shunxiang

胡顺香,1988年出生于山东,2011年获得四川美术学院油画专业学士学位,现工作生活于成都。

胡顺香作品中的古典主义气质源于她她学习西画出身的背景。在艺术家的潜意识中,她对神秘主义的事物有一种天然的亲近感。她的创作基本围绕文本、故事展开,并擅长使用不同媒介展开创作,形式上包括绘画、绘画装置、舞台剧等。在这些创作中,她既是艺术家,也是自身作品的导演与编剧,她的绘画作品常充满强烈的戏剧冲突以及隐秘的故事性。胡顺香既关注女性话题,也关注跨越性别的、人本身的存在,作品内核具有丰富的文学性和哲思精神。

胡顺香于2019年获得ARTCLOUD 2019中国SAP艺术大奖,2013年大瑭“传家”中国新锐艺术家“年度新人奖”,并参与北京长城公社N.A.I.C PROJECT x ARTDEPOT 第二季青年艺术家驻地项目。她也多次受邀参加跨界合作项目,如2018北京国际设计周博览会,2020“上海国际广告奖”评委证书设计等。她的作品曾参展于广东美术馆、罗中立美术馆、陕西省美术博物馆、洛杉矶艺术博览会、台北国际艺术博览会、上海ART021艺术博览会、艺术北京博览会等,她也曾并受邀参加第55届威尼斯双年展平行展。

Hu Shunxiang, born in Shandong province, graduated from Sichuan Fine Arts Insitute in 2011 with a Bachelor's degree in oil painting. She now resides and works in Chengdu.

The classical quality in her artwork stems from the background as a student of oil painting. In the artist's subconscious, she has a natural affinity for mysticism. Her work is essentially centered around texts and stories, and she specializes in using different mediums, including painting, pictorial installations, and theatrical productions. In these works, she is both the artist, director, and scriptwriter of her works and her paintings are often filled with strong dramatic conflicts and hidden storytelling. Hu Shunxiang is concerned with both the topic of women and the essence of human existence that goes beyond the perspective of gender, and at the core of her work is a rich literary and philosophical spirit.

Hu Shunxiang was awarded the ARTCLOUD 2019 China SAP Art Award in 2019 and the "Newcomer of the Year Award" for young Chinese artists at the 2013 Dajia "Inheritance" Awards. She also participated in the N.A.I.C PROJECT x ARTDEPOT second season youth artist residency program at the Commune by the Beijing Great Wall. She has been invited to participate in various cross-disciplinary collaborative projects, such as the 2018 Beijing International Design Week Expo and the 2020 Shanghai International Advertising Award judge certificate design. Her works have been exhibited at the Guangdong Museum of Art, the Lu Zhongli Museum of Art, the Shanxi Provincial Museum of Art, the Los Angeles Art Show, ART Taipei, ART021, and Art Expo Beijing. She was also invited to participate in the 55th Venice Biennale Parallel Exhibition.

关于策展人 | About the Curator

她曾在欧洲、南美、美国和亚洲等地策划过艺术家Ilya和Emilia Kabakov、盐田千春、克莱门斯·克劳斯、西格马尔·波尔克、杨少斌和王承运的个展,以及有关重要社会文化背景的国际群展。她是第二届景德镇国际陶瓷艺术双年展的联合策展人,并自1997年起与哈瓦那双年展合作。自2009年起,她也是库里蒂巴国际双年展的联合策展人。她也是第十四届圣保罗国际建筑双年展的顾问。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除