LAYERS OF BEING: IMAGE AND SOUL

上海狮語画廊

Leo Gallery Shanghai

艺术家 Artists|胡顺香、陈鸿志、克莱门斯·克劳斯

Hu Shunxiang, Chen Hongzhi, Clemens Krauss

策展人 Curator|特蕾莎·德·阿鲁达 Tereza de Arruda

展期 Duration|2025.3.8 – 4.20

地点 Venue|上海徐汇区武康路376号武康庭内三层

3F, Ferguson Lane, 376 Wu Kang Road, Xuhui District, Shanghai

对话艺术家|陈鸿志

Q:请您首先简单介绍一下本次展出的一系列作品,及其背后的一些创作的灵感来源。

陈鸿志:这些是2019年开始的一个主题,就是关于人类群体命运的,这里头其实也是从我们的日常当中的一些场景,经过个人特定的这种感受,延伸到更广袤的一些社会问题上。关于现实跟虚无、现在跟过去的一种关系。

Q:尤其是这次展出的“墟游”的系列,能不能更多的介绍一下系列的创作理念。

陈鸿志:其实这个跟我过去的作品它也是一种延续,过去可能更关注个体的情感,其实个体在我的理解里,也是群像的一种映像,它也是一种影射的东西。尤其是经过了一个特定的历史时期,大家可能对这种会有更深刻的感受。

《墟游 No.15》

Q:您的肖像作品游走于具象与抽象之间,人物从纹理中浮现又逐渐消融。您如何把握这种平衡?直觉在您的创作中扮演了怎样的角色?

陈鸿志:其实我觉得他们是一种共生的关系,我没有有意的去把握这种平衡。有一些是直觉性的,当你的直觉或者理性是这个画面生成的起因,但是随着画面的这种进展,可能直觉就接管了这种理性,然后延伸出的抽象,是这么一个过程。具象它可能是一种载体,比如我们所谓的叫图像,它是一个药引子,抽象我希望它是不可感知的那部分东西。

Q:您作品中的光影与色彩不仅是视觉元素,更是情感与感知的隐喻。您如何通过这些元素营造出特定的情绪或氛围?

陈鸿志:所谓的这种光它一定不是物质上的,或者可以理解它是人性之光,甚至它是一种救赎的或者是一种审判之光,不同的画面,可能它所提示的东西是不太一样的。因为每个观众都有自己的这种经历或者阅读体验,可能不同的人他能够在里头寻找到他的一种共性的东西。

《无尽》

Q:您的肖像作品超越了个人身份,更多地探讨了集体经验与相互关联的动态。是什么促使您选择这种创作方式?您希望观众从这些集体形象中获得什么?

陈鸿志:因为我这里头人物他是模糊的,或者甚至是有意的去掉这种,所以叫匿名性,群体它往往也是一个个体的复调。对于现在这种所谓的数据化时代,大数字时代,每个人的一种这种模糊性,是基于这种情况。

Q:您常常以鸟瞰的视角描绘人物,将他们置于广阔的景观之中。这种视角揭示了您作品中人与环境之间怎样的关系?

陈鸿志:对的,其实这种俯视也是对所谓的人类中心主义的一种质疑,也代表了我们还有一种所谓的敬畏之心,或者就像小时候我在老家村口,看到榕树下地面上的蚂蚁,然后又能触摸到这种不可知的力量。

展览现场

Q:还没有提及就是说自己家乡的一些文化习俗,对你的创作包括视角都会有影响,可以更多的分享一下。

陈鸿志:我们老家对这种传统的仪式它相对保留的比较完整,尤其我觉得印象最深刻的就是游神的活动。小时候也加入到这种队伍里,甚至你坐在马上,你能感觉到有很多的天兵天将好像跟随着你,这种所谓的叫信仰或者那种敬畏之心,我觉得都是小时候给我带来的。所以会产生对个体的狂欢的质疑。我觉得这个可能就是一种基因式的东西在里头,可能观众未必说能感受到这一点,也就是说作品它自己的生命。

Q:能不能再跟我们更多分享一下您的作品当中有一些符号性的象征的东西,之前提到过是方形的,有点象征着轮回这样的一些考虑。

陈鸿志:以这张画为例的话,其实它是一个无限复制的图案,它虽然画幅是有限,但是你能感觉它是一种延伸,它带了一种隐喻,就是所谓的无限的轮回和循环。人类的渺小和广袤的废墟会形成一种对比。

Q:通过模糊面部特征,您的作品强调了人类经验的普遍性。您如何看待匿名性在艺术中的作用?它如何增强了作品的情感张力?

陈鸿志:在今天,实际上我们个体的面目都是很模糊的,就像后续的有一些画面的这种对人的表现形式,我甚至出现了这个叫平行的排列的这种笔触,其实就是在消除所谓的个性化,意的去模糊这种面貌。

《九月》,2024

布面油画

80 x 60 cm

Q:在《存在的层次:形象与灵魂》展览中首次共同展出,这段经历如何影响了您对自己作品的看法?特别是通过您们各自独特的艺术语言,如何促成了跨文化的对话?

陈鸿志:我觉得这个是挺有趣的,因为我们是来自不同的地方,文化背景不一样,但我们不约而同的去共同探讨对人性一种理解,它更像是一面棱镜,不同的这种交织在一块,但是又不约而同地去寻找这种所谓的共识,这个是比较有趣的一个点。艺术本身它就是一个通道,是一个载体。大家其实通过画面基本上就是能够理解。

Q:正好这个展览恰逢您从北京结束12年的北京生活,然后搬过去,然后有一个新的起点,对这一个有什么之前的12月有什么样的想法或者回顾,然后对新的这样的一个起点有什么期许?

陈鸿志:我觉得这有一种宿命感,就像我12年前去北京的时候,也没有一个很详细的计划,当时刚好也是借着一个个展的机会,一到北京那种氛围,使得我当时就马上决定要在北京找工作室,然后就跟家里打个招呼,我就留在北京了。

12年后我觉得这又是一个轮回,当然有很多的个人经历,像去年底我父亲的过世,让我觉得应该要离家近一点,照顾好母亲。我觉得上海是一个很不错的选择,当跟我妻子一商量,她也很赞同,南方人毕竟回到南方这种有一种归宿感。

《墟游》,2019

布面油画

200 x 250 cm

关于艺术家 | About the Artist

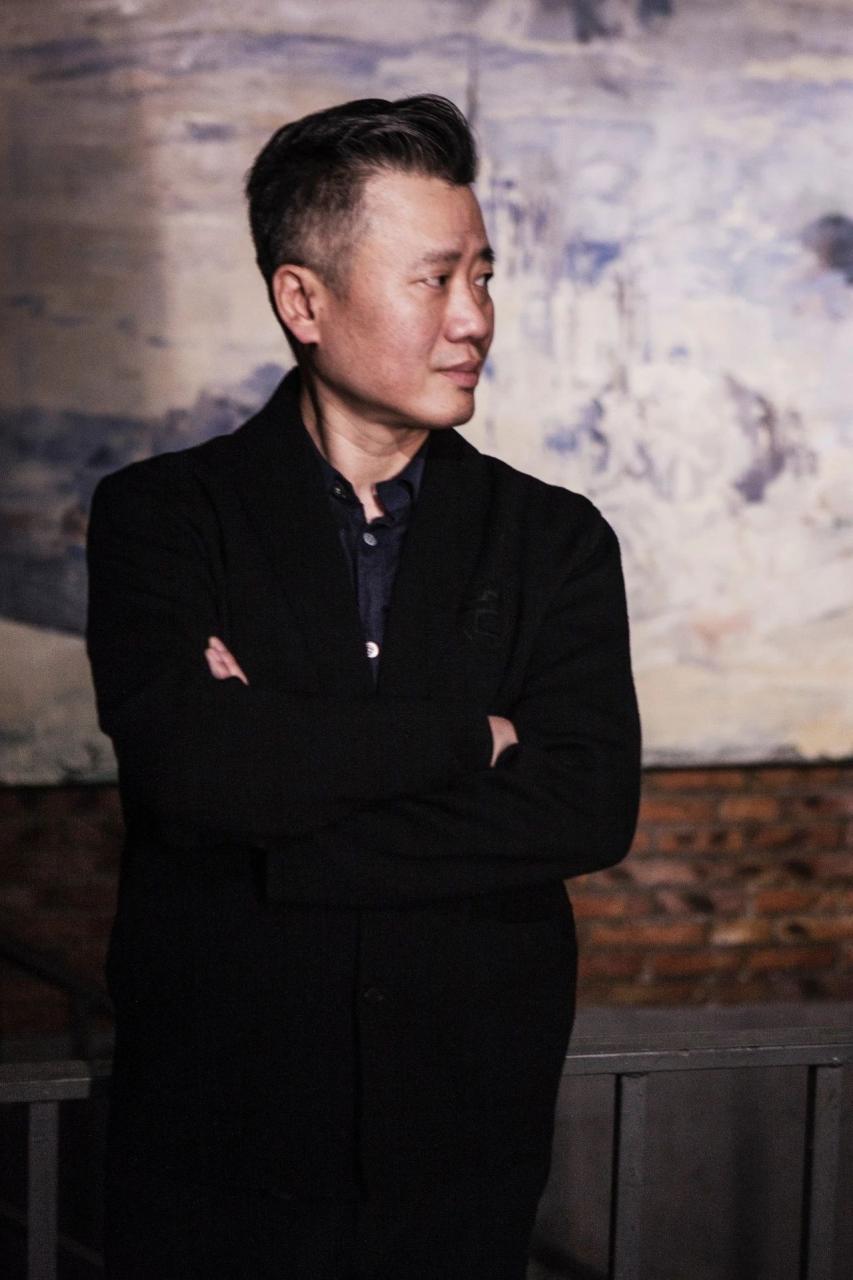

陈鸿志

Chen Hongzhi

陈鸿志,1979年出生于福建仙游,1999年毕业于福建师范大学美术学院油画专业,现为职业艺术家。在多年的艺术实践和创作中,陈鸿志以其敏锐的感知力与鲜活的想象力游曳于油画、装置和纸雕等不同媒介与艺术形式的表现之中。

陈鸿志的作品时常投射出自身对童年记忆的情感反照和对现实生存经验审视的双重表达,进而对人的个体生存产生更加细致的思考。其作品在画面的大场景中将人群扭曲,呈现如蜉蝣一般或麻木或盲从的群流。从油画语言到综合材料,再到立体空间绘画,陈鸿志有意识的打破自己的绘画惯性,将材料和媒介当作语言载体,逐渐向立体空间和自然维度转换,将材料的属性和绘画技法有机结合, 并不断进行尝试和深入研究。

陈鸿志的作品已参展于中国美术馆、今日美术馆、多伦美术馆、福建省美术馆、四川美术学院美术馆、陶溪川美术馆、圣东方画廊、第零空间等,并在中国北京/上海/重庆/厦门/福州/台湾/香港、美国、韩国、马来西亚等多地展出。

In 1979, Chen Hongzhi was born in Xianyou, Fujian province. Being as a full-time artist, he has a professional background by graduating from Fujian Normal University with major in Fine Arts. In years of artistic practice and creation, Chen Hongzhi, with his keen perception and vivid imagination, has been wandering through different art media and forms of expression in his creation and daily life, such as oil painting and installation.

Chen Hongzhi’s works often reflect an expression of emotional introspection on childhood memories and a critical examination of real-life experiences, leading to a more nuanced contemplation of individual existence. In his compositions, large-scale scenes depict distorted crowds, presenting masses that are either apathetic or blindly conforming, akin to ephemeral mayflies. From oil painting to mixed media and three-dimensional spatial painting, Chen intentionally breaks away from his habitual artistic practices. He treats materials and mediums as carriers of language, progressively transitioning toward three-dimensional space and natural dimensions. By organically integrating the properties of materials with painting techniques, he continually experiments and delves deeper into his artistic research.

Chen’s works have been included in exhibitions at China Art Museum, Today Art Museum, Duolun Museum of Modern Art, Fujian Art Museum, Art Museum of Sichuan Fine Art Institute, TXC Art Gallery, Holy Oriental Art Gallery, and Zero Space, etc., and have been shown in Beijing/Shanghai/Chongqing/Xiamen/Fuzhou/Taiwan/Hong Kong, China, USA, South Korea, and Malaysia, among others.

关于策展人 | About the Curator

特雷莎·德·阿鲁达是一位艺术历史学家和策展人,自1989年起居住在巴西圣保罗和德国柏林两地。她在柏林自由大学获得了艺术历史硕士学位。自2015年起,她担任德国罗斯托克艺术馆的副策展人。

她曾在欧洲、南美、美国和亚洲等地策划过艺术家Ilya和Emilia Kabakov、盐田千春、克莱门斯·克劳斯、西格马尔·波尔克、杨少斌和王承运的个展,以及有关重要社会文化背景的国际群展。她是第二届景德镇国际陶瓷艺术双年展的联合策展人,并自1997年起与哈瓦那双年展合作。自2009年起,她也是库里蒂巴国际双年展的联合策展人。她也是第十四届圣保罗国际建筑双年展的顾问。

Tereza de Arruda has been an art historian and curator, living between São Paulo, Brazil, and Berlin, Germany since 1989, where she acquired the Master Degree in Art History at the Freie Universität Berlin. She has been adjunct curator at the Kunsthalle Rostock in Germany since 2015.

She is a curator in Europe, South Armerica, United States and Asia, among many countries. She is also curator of Monographic Exhibitions of various artists including Ilya and Emilia Kabakov, Chiharu Shiota, Clemens Krauss, Sigmar Polke, Yang Shaobin and Wang Chengyun besides international group exhibitions about relevant socio-cultural contexts. She was a cocurator of Jingdezhen International Ceramic Art Bienial, Jingdezhen. She has been a collaborator with the Havana Biennial, Cuba since 1997, a cocurator of the Curitiba International Biennial since 2009 and adviser of the 14th International Architecture Biennial of São Paulo.

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除