展览现场,《感知跃迁》

Installation view, Take a Perceptual Leap

专题艺术家:

汪晓芙

撰文&采访:

贺潇

非欧几何、意识流、抽象是人们面对非叙事性画面时很容易跃入脑海的词汇,绘画的特殊之处就在于艺术家们如何借助想象和技能在一个公认的平面上以色彩、线和体积来展现丰富的空间。“感知跃迁”展览现场首先迎接观众的是汪晓芙的作品,这位从学习摄影转向绘画的90后艺术家很早就意识到自己总是很难信任照片带来的叙事,用她的话说“不擅长截取现实”,但文本与绘画却有效地为她提供了更广阔的想象空间。

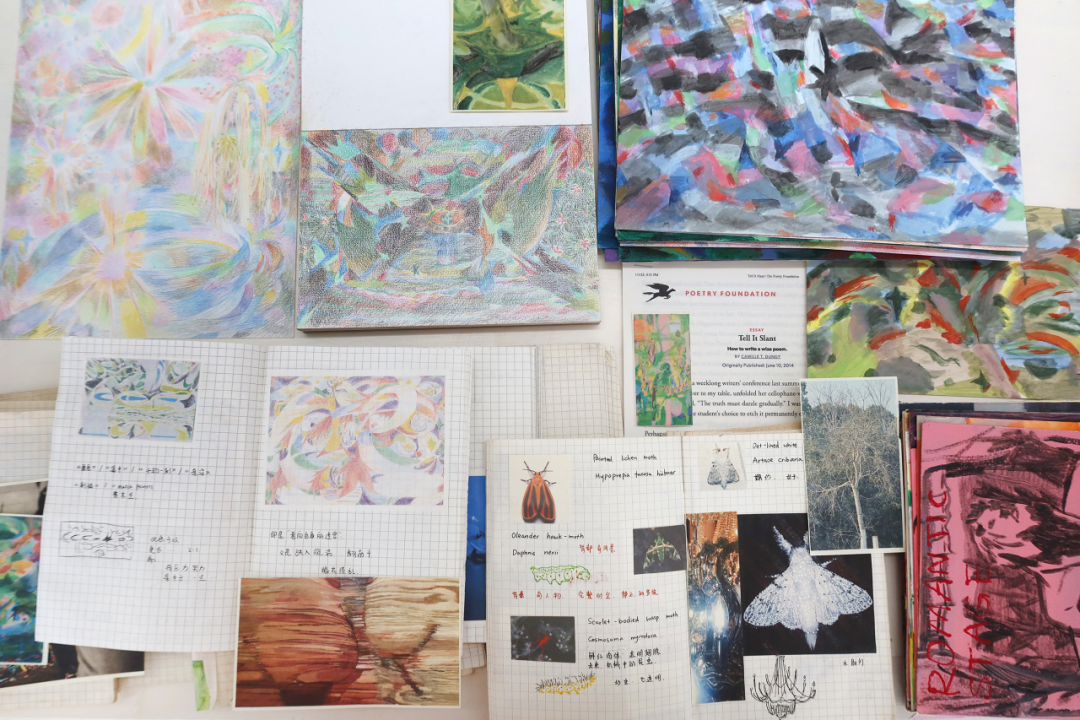

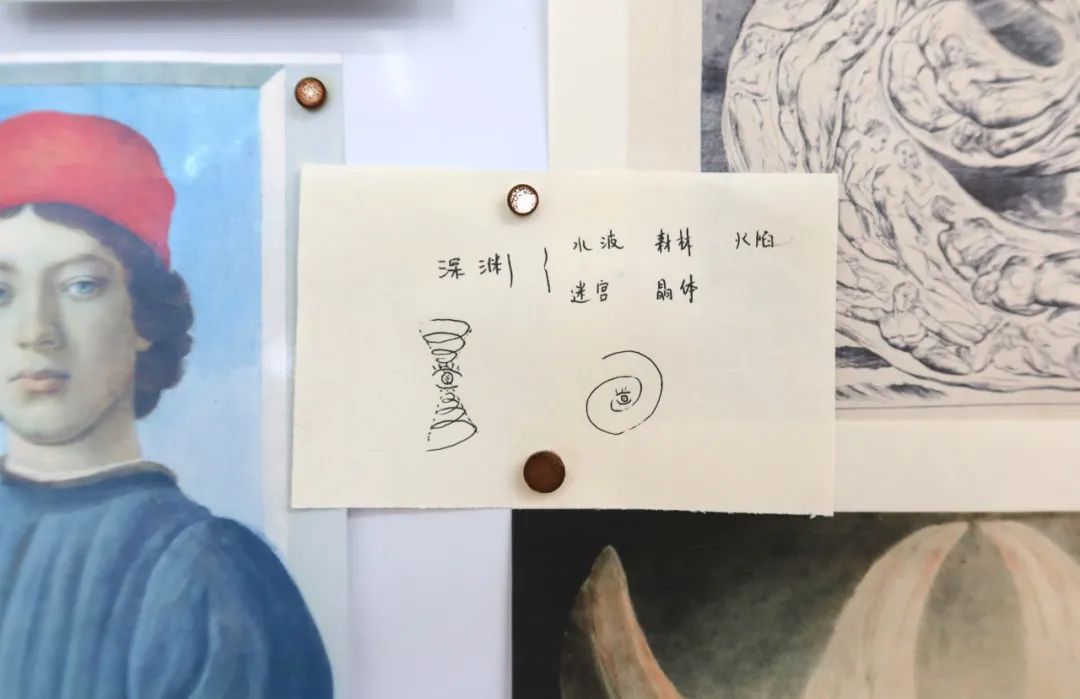

汪晓芙的工作方式是从书写、剪贴、发散再不断回溯去进行的过程,因而绘画只是她众多创作的出口之一。当零散的信息在反复的练习中摊开,一些独属于艺术家自己的思考共性开始显露,她最为关心的绘画主题、绘画是什么、画家和世界的关系等问题在对媒介特性把握的愈加娴熟中得以延伸。即使学习过photoshop,并用数位板画过数字画,但对汪晓芙而言,“那时,颜色是坐标,是数据”。凭借自己的经验让实体的颜料混合则更像一种仪式,她想象“深渊”向她展露了眼睛,而走向“深渊”是一场令人恐惧的行动,却又伴随着好奇与刺激,也成为了她持续探索无尽“真相”的动力。

展览现场,《感知跃迁》

Installation view, Take a Perceptual Leap

Q&A

FH=Fiona He

XF=Wang Xiaofu

FH:“感知跃迁”展览中精选了你正在进行的创作中的一部分,这个自2019年开始酝酿的系列便持续至今。从阅读布朗肖的小说《黑暗托马》获得了有关眼睛的启发之后,你从文字中提取了个体意识与不同情境中的外部世界相遇的部分,又回到个人生命的诸多体验中。能否具体介绍一下这个系列的来龙去脉?

XF:这个系列的作品我想称之为“一切的开始”,这也是其中一张作品的名字。

这个系列的作品是在“回溯”的视角下诞生的。最初可以追溯到我刚开始在美国学画画的时期,当时我不断地问自己,我想通过绘画做什么?在多年的实践和对自己的观察中,我发现我想要画的东西中有一种类似的情感是反复出现的。在不同的时期,我会通过不同的言说去描述这种情感——在2017年左右,如果一个陌生人问我,你在画什么样的画,(大概率他在寻求一个简单的答案)我会回答说,“是关于一个人在突然想起那个被许诺的天堂时的失落感”;现在我会回答说“就像掉进了一个万花筒的洞里,即幽闭、又无限”。

我的工作方式是通过书写、剪贴、发散再不断回溯去进行的。在画布面绘画之前,也会画大量的彩铅和丙烯的纸本作品。在多年的记录中我发现,我总是在思考我绘画的主题、绘画是什么、画家和世界的关系这一类的问题。我有许多与之相关的随笔、示意图、意象的收集,相关文献的摘抄等等。这些信息会被我零散地记录下来,然后一段时间后,我会用新的视角整理和观察这些收集。“一切的开始”就是在这样的工作下诞生出来的。它之所以能作为一支节点出现,是因为我对这些问题有了阶段性的体会。虽然是“开始”,但它蛰伏已久,并经历了漫长的夜晚。

布朗肖的《黑暗托马》是这个系列中一个重要的文本参照。我被它其中晦暗不明的感觉所吸引,不仅是他使用的意象、还有语言和书写方式。虽然他没有直接书写绘画,但在阅读的过程中,我总是能联想到自己作为创作者的处境,一种主体在黑暗中消散,却又通过这种消散与某种更原始的实在接触的体验。就像是下到深渊中,去找一颗低温却通红的太阳,它是一种孤独和幽暗的背景下的超越的行为。

这样的线索也慢慢构成了我绘画的题材——“那个深渊中的东西”。

汪晓芙《一切的开始》2024

亚麻布面丙烯, 185 x 260 cm

汪晓芙《一切的开始》,手稿

汪晓芙《一切的开始》,细节图

FH:你曾用文字描述过“深渊”:“有一天池塘的水面上向我睁开了一只眼。我惊愕地,抓起一块手边的石头,朝那眼投去,水发出震荡的声响,石头却没有落出水中,它被这只眼吞下,仿佛跌进另一个世界的深渊”。这段文字为我提供了最直观的线索来了解你的创作思路。走入深渊是一场令人恐惧的行动,却又伴随着好奇与刺激,也成为了你探索“真相”的动力。那“真相”这个概念该如何去定义, 在你的探索过程中,它发生着怎样的变化?

XF:有关“真相”的思索,来源于另一篇记录。这是我曾在2017年写过一个笔记,又在2019年编辑后写成了一篇随笔《漂浮》中的一段文本,我曾在一次performative talk中使用了这个文本:

“所以,思索真相的时候,真相便是一个洞。挖的越深,洞就越大。……无论是洞还是引力,都有让人无法抗拒的魔力,它们像红色的小蛇引诱着你,等你跌进去时,给你看一副万花筒里的景象。然后你沉醉在里面,不知昼夜,不知悲喜,没有出口,只有十万种选择。你在无限的空间里幽闭,在极乐里哭泣,在一阵狂喜中呼吸短促,一切还来不及选——就像你的存在的形状被挤压出来的瞬间。”

这篇随笔我试图描述意识与外部世界的缠绕,以及绘画作为二维平面的媒介和“思索”这个行为的关系。“真相”便是那个召唤创作者进行思索或行动的东西,是一个抽象的点状物(dot),它对望向它的人们提出了“超越”(Transcendence)的要求,因为它的存在,创作既是一个幽暗的行为,也是对生的向往。

汪晓芙《暗之塔》2024

亚麻布面丙烯,122 x 155.5 cm

FH:如同你前文提到的,我发现绘画是你整体艺术创作的一个部分,或者说它仅是众多个人表达的出口之一。绘画与个人写作、表演、图片收集,甚至一些具有身体参与却不一定留下物质痕迹的工作同时进行着,这类工作也尚未以“作品”的形式出现在展厅中,但它们与绘画的关联又密不可分。你会有意识地区分不同类型的创作么?

XF:我想是的,我认为只有理解了媒介的特性才能够更好的运用它们。我对绘画的认识就在一个传统的框架里——它是一个有边界的二维平面,它由颜料或材料构成,这两个特性使它有能力与现实拉开距离,并在内部解释自身;以及,一幅画必须涉及绘画问题,我们才应该将它认知为绘画。在我的创作习惯中,写作是很重要的一个环节,但这些文字是为了围绕着绘画的思考和笔记,它们是在一种非常私密的状态里诞生的,是为了帮我在绘画中“继续下去”。

但我一直认为写作和绘画是很近的两个媒介,它们都是无中生有的艺术,都是一个人就可以开始和结束的旅程,都是不需要借助太多的器械就可以开始的媒介,都拥有漫长的历史,和浓烈的与自我的纠缠。

可是它们也非常的不同,从刚刚开始画画开始,我就思考了很多。从一开始,我就有一点抗拒艺术史视角下的语言,也对那些专门为了提供信息的语言产生过怀疑。我总是很小心地,想找到一种和自己的创作过程更贴近语言。所以,也可以说,是绘画让我对文字有了各种各样新的认识和要求。

FH:从你的创作笔记中不难看出,经年累月积累的个人日常经验与经典艺术史知识,以及它们在你的创作中最终留下的痕迹。此次展出的作品可以理解为一个阶段内个体经验在感知和认知层面抵达的“峰值”。你在这期间完成的手稿中也记载了每件作品所经历的漫长的推演。你怎样判断绘画作品是否到达了你希望表达的状态?

XF:我想从时间的角度去回答这个问题。例如对于绘画问题,一般来讲在短期内就可以判断,有的时候从技术层面上去判断,有的时候从能量场的自足性去判断。

但是最近,我也有新的体会,最近我在筹备一个新的展览,它将会和我2016-2018年的一段经历有关。为此,我梳理和回顾了那时收藏的歌单、笔记、画,和所拍摄的日常照片。这个过程中我发现,有些作品,它们在很长的一段时间里都被我判定为不好,因而很少想要去看到它们。但现在我再看到它们的时候,又会觉得它们非常好,就好像重新又发现了它们。我感到这是时间送给我的礼物,或是一个作品的周期可以辐射的很远。

FH:这个系列的独特之处也体现在其暗藏的“叙事”,此处的叙事并非不是指讲故事,而是某种松散的生成秩序。而有趣的是,在作品的表达中,这种“叙事”从最初的两三件作品中可以识别的肢体、眼睛等形象,转向了例如星星、水面、丛林等自然环境的因素。画面以沉浸式的面貌关注着如何表达某种感受而非具体的场景。这样的转向是如何发生的?你认为在绘画创作中最重要的部分是什么?

XF:在我的创作习惯中,我会用书写和剪贴的方式记录有关创作的灵感、绘画的思考、对自我的理解,以及由此铺展开来的和世界的关系的线索。它们被记录下来的形式有点像一团一团的菌类,一开始,有的是线性的联系,有的好像没有关联。而随着时间和菌种的累积,新的连接会诞生、旧有连接的形状也会发生变化。通过这样的方式,我让我的创作可以“继续下去”,它的推进过程像是在圆舞曲中盘旋方式的扩张,因此,同一个地方可能会去两次、三次。

画面中我反复描绘的意象便是来源于这样的创作习惯。理想情况下,这些意象有机会在自身的盘旋中解释自身,“叙事”和情感也可以在这样迂回的行径中被揭示,而时间也将发挥其作用。这样的方式允许我一张一张地画、一步一步地探索,这样的旋转中,没有绝对的过去、也没有绝对的错误。

我认为绘画创作中,思考绘画的真正主题,以及“如何继续下去”是非常重要的。

艺术家手稿、书写、剪贴

FH:你常在单一画面中突出一个主色调,它会让人联想到抽象绘画,或是韩国的单色画。为画面定调是否是受到艺术史中已有经验的启发?

XF:每件作品有一个主色调,这样的限制,实际上是为了让不同的作品被放在一起观看时能够在色彩空间上形成对话。我曾经非常急切地想要在画面中画进所有的想法、情感、结构、矛盾。后来我意识到,画可以一张一张的画,就像话只能一句一句地说。一张画可以只讲一句话,但如果几张画放在一起可以互相说话,有的声音小一点,有的大一点,有的说得长一点、有的说得短一点。可能比起抽象画的影响,更像是爵士乐演奏中的各司其职的感觉。自从有了这样的意识后,我会在画布面之前就先确认好大概的张数、每张的尺寸,整体的色调,以及每幅画中的颜色。

FH:黑色吸收了光谱内的所有可见光,不反射任何颜色的光,又被定义为没有任何可见光进入视觉范围,或许这是很多画家尽量避免使用黑色的原因之一,他们认为黑色会给画面“判死刑”。而你使用黑色的方式反而提亮了被其覆盖的色彩,甚至提供了色块之间产生的空间关系。你如何发现黑色辅助亮度的功能?以及使用这个颜色是否再现了更广泛的思考?

XF:刚开始画画的时候,我有一位非常欣赏的画画的朋友,他说他绝不用黑色和白色,我受他影响也坚持这么做过。但后来我发现,我对颜色的贪心只有黑色能够包容。黑色更容易使诸如红色、紫色、这类非高明度的色彩发光。而且,我喜欢用透明度较高的黑色,这样的黑色背后并不是密不透风的。

恰好在开始使用黑色的时期,我也开始思考创作中关于幽暗和深渊的部分,以及它所指代的精神图景。深渊的概念就是在这个时期产生的,它包含了多层的关系,其中一个指涉了创作者在面临创作选择时,看到的由可能性、以及每一个选择的背后所包含能够促成这些选择的条件的堆叠,这些堆叠像一个向内生长的深渊。在这堆叠的缝隙之间,创作者能察觉到自身与外部、它们的互相渗透与纠缠,以及它们演化和畸变而成的结晶或迷雾……这种领域如果要赋予它一种颜色的话,我想也是黑色的。

我曾在2023年与于吉和董龙跃合作的写作项目中书写过这样的一个时刻,我写了一个雕塑家在雕刻过程中的心理变化,以及他在窥见这个深渊时看到的景象。

“视差”表演现场,表演者:汪晓芙&董龙跃

Institute of Contemporary Arts at NYU Shanghai

FH:你先是在中央美院完成了摄影专业的本科学业,但到了美国的马里兰艺术学院,你又转向了绘画创作,什么样的契机/动力让你从“机械生产”转向了更“原始”的绘画创作?

XF:学习摄影的经历让我意识到,我总是很难信任照片想要告诉我们的事情。另一方面,我不擅长截取现实,对通过照片想说什么也很迷茫。我意识到我还是更喜欢绘画,因为我喜欢看它们。我在大三的时候翻到了一本Helen Frankenthaler的画册,来来回回翻了很多遍。她的画中,色块与线条轻盈而丰富,仿佛只要是在画布上,重力就可以不受限制,颜色和gesture在各自的速度下矗立或舞动,组成了“洞穴”“草原”“奇异的落日”“半透明的草丛”。这些“风景”是风景的种子,它们让我瞥到另一种二维生命的形态。这些感受是对当时的我来说非常新鲜的体会,好像是把我从一种负担中解救出来。

Helen Frankenthaler

Aerie, 1995

FH:假设沿着科技发展(其中也包括图像生产的技术)的线性时间顺序来看,你的创作似乎在逆势而行。同时,90年之后出生的一代人是伴着科技产品的使用成长的,与之相关的技术在日常中的融入度也是前所未有的。技术在你的艺术创作中扮演着什么样的角色?

XF:绘画和写作很像,拿起笔就可以带你走得很远,我很难抗拒这样的诱惑。它能带来的无限的感受是目前其他的科技产品无法带给我的。这是一种让人晕眩的,同时又很纯真的体验。选择笔,好像就获得了从一开始就参与进去的能力,它并不是权衡利弊的结果。

但我有一个关于颜色的“肌肉记忆”:

小时候,我看过一本百科全书上介绍彩铅工厂的故事,我被书上排列整齐的像彩虹一样的彩铅套装深深吸引。可能比起某一个颜色,我更喜欢看到成套出现的彩色笔、指甲油、眼影。后来中学的时候,我自己学习了photoshop,并用数位板画数字画,颜色的选取是在一个方形(实际上是立方体)的色轮上进行选择。那时,颜色是坐标,是数据。

然而画画时,我把颜料从管子里挤出来,凭借自己的经验让它们相互混合。尽管这个仪式,可能与100多年前的画家没有什么不同,但他们的参照物可能是自然,而我的是色轮和光谱。

图片致谢艺术家及天线空间

关于艺术家

About the Artist

汪晓芙

(b.武汉)现工作和生活于上海。她曾就读于中央美术学院和马里兰艺术学院Le.Roy Hoffberger 绘画学院。

通过绘画、绘画装置、写作和表演,她描述和观照事物的存在、个体认知以及存在与认知的边界,并探索它们之间的重叠、折叠、溶解与遮盖。她曾获得位于纽约的全奖艺术机构Shandaken paint school 2018-2019的fellowship,并且被推举为2018年Rema Hort Man新锐艺术家奖纽约地区的候选人。汪晓芙近期参加的展览包括:“我们是复形叠影中的一个,我是整体中部分的集合。”(上海纽约大学当代艺术中心,上海,2023)、“层起的表面”(Vanguard Gallery,上海,2023)、“超融体——2021成都双年展”(成都,2021)、“未来祭中祭”(喜马拉雅美术馆,上海,2021)、“在各处”(工作室画廊,上海,2020),和“涂擦之下” (Pierogi Gallery ,纽约,2019)。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除