“梁铨:新泉”展览现场,2024年 ©红树林画廊

金石泛舟——评“梁铨:新泉”

文/唐煜婷

深圳的雨云在夏至后逐渐褪势,滨海城市终于在旷日持久的极端气候中暂得喘息。我沿着海岸线一路向西再向南,乘着微风骑行抵达红树林画廊所在的深圳湾片区。久违的户外运动后,我的视线稳稳落于画廊门口橱窗中大面积的手工纸上,一阵舒畅之感随即涌来——回想起来,仿佛每次看到梁铨的画,都有一种山岭泛舟的空灵感。红树林画廊原本坐落于典型的商业聚落中,近年来随着陆续推出国内外艺术家如孙逊、厉槟源、林科和恩佐·库奇(Enzo Cucchi)等高质量个人项目,使如今的商业画廊和深圳艺术较之以往多了些“打磨感”——从此次反其道而行的“门脸全遮”便可窥见一斑。

“梁铨:新泉”展览现场,2024年 ©红树林画廊

推门而入,展览标题“梁铨:新泉”的设计重叠紧凑,如文人端正而郑重的印章。众所周知,梁铨作为1948年生人,下过乡,留过洋,几经兜转从浙美附中到文化站,又从旧金山回到美院,尔后再度搬迁至深圳时已近半百。动荡年代一路走来的人,伤痕感总是挥之不去;放到梁铨新茶旧渍的画布间,则乍见之下几乎不见其影。站在画廊一楼展厅中,我既能见到简短精炼的早期纸本拼贴,也能看到梁铨从疫期至今的较新作品,如“古岭系列”(2020-2023)的《惠明》和《泉之源》茶色组画(2023-2024),前者既是一处浙江古寺,也是一种闽台茶名。我因习画,也幸得此前在坪山美术馆工作时对梁氏的创作发展略知一二,相比其辗转的生平经历,他在绘画上将温故知新和兼收并蓄这一对看似简单的动作保持练习了六十年有余,这种金石精神是无疑更为令人震撼和好奇万分的。

“梁铨:新泉”展览现场,2024年 ©红树林画廊

在上世纪国内的苏联画派和传统水墨之间,梁铨从劳申伯格(Robert Rauschenberg)和艾格尼丝(Agnes Martin)等西方“新世界”中找到了拼贴的语言。在恰逢改革春风照拂大地之时,梁铨于《无题》(1992-1999)中表现出的大胆探索虽收敛克制,但从刻意为之的青蓝色块和薄雾掩映的缥缈枯绿、到犹显具象的方块墨点和变幻自如的鲜绿荧红中,又可见得画者的心境明朗且跳跃。对于职业期较长的艺术家或艺术形式来说,最后遁入哲学或空寂可谓是司空见惯的;也或因此,波普艺术和新达达在稍稍凌空于现实境地时便立即猛烈地转向现成品和消费文化,以此重新锚定讨论坐标——连劳申伯格本人对抽象主义的界定都是十分警惕甚至抵抗的 [他使用报纸和照片等生活物件创造的“集合艺术”(Combines)被视为是打破了“艺术即幻象”的历史性举动。] 尽管朴实和静谧不等同于没有“腔调”或完全空白——这一观念基本是能够得到众人认可的——但放眼至艺术形式中,留白和枯笔的趣味及其价值却仍消耗了大量时间才得到历史的正视。梁铨在千禧年后创作的同样名为《无题》(2014)的作品中,将岿然与无为进一步放大,感性的自我符号蜗于线条构建的规则间,很难说艺术家在这二十年间是磨砺地更加成熟稳健了,还是作为一个天性纯然又敏感的人,找到了能让他自身平静下来的自由旷野。

梁铨,无题,1992-1999,色、墨、宣纸拼贴,37.4×42.5cm ©梁铨

Liang Quan, Untitled, 1992-1999, Ink, color and rice paper collage, 37.4×42.5cm ©Liang Quan

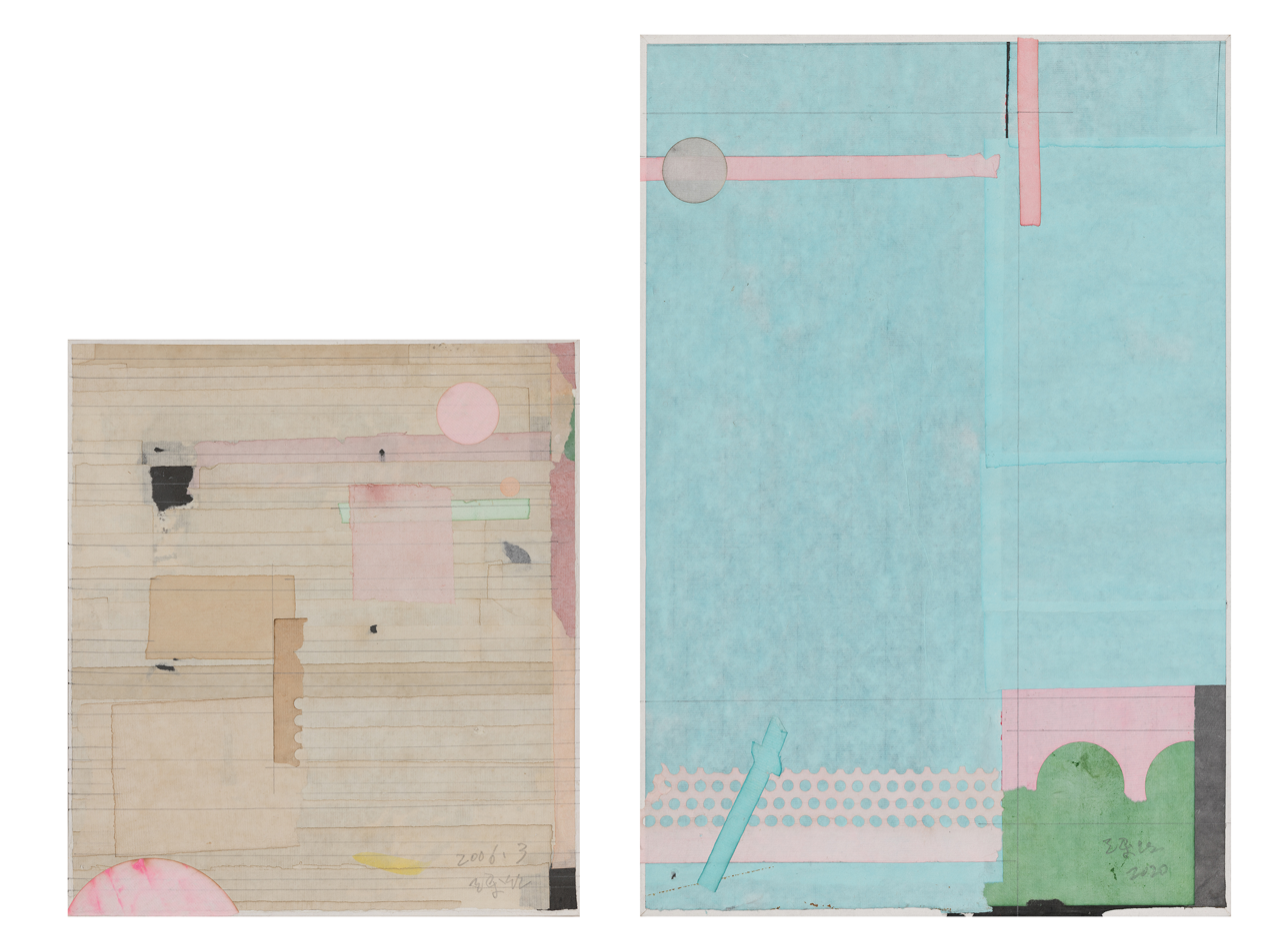

时隔美术馆展览一年后,我在全然不同的环境中再看“古岭”,想起很多梁师的“金句”,概括举一例就好比:没有生活作为底色的艺术会显得莫名其妙。印象里,梁铨总是喜欢穿polo衫、刚好及膝的中裤和轻便运动鞋,偶尔再戴个帽子,加上出门从不离手的眼镜和手机,简单自然地就像他的画一样。“古岭”诞于一段奇怪的时期,关于古岭的故事也谱于一段诡谲的历史中,当记叙与回望重叠在一起,许多情景和问题总是惊人地相似。双联画《海边的茶道》(2006、2020)出现在画廊通往二楼的阶梯处,左边是茶,右边是海。装裱的画框语言也很是温润,茶配梨木,海配帆布,毫不摆架子的平实态度却并不意味着随意,这一点从其色彩考量和施技过程中显而易见。从淡薄的颜料对条状宣纸的浸染开始,方与圆似天地也似日月,残缺的锯齿孔眼像一种有节奏的俯仰与劳作,各个形状在秩序里对齐、覆盖、粘连,最后再被统一抹平、定型。这是一种自我规训吗?观者不得而知;只能隐隐感觉,当时的问题已经失去了它的时效,化为了接缝处的边缘显影;时不时显露的笔触肌理孤单地仿若乖巧面具。梁铨亦曾说过:黑白水墨解决不了今天任何问题。同时看这组时隔14年的淡彩“茶道”,艺术家的在场性在新作中看似弱化了,但何尝不是一种化整为零、以退为进的减法之道。

梁铨,无题,2014,色、墨、宣纸拼贴,91×121cm ©梁铨

Liang Quan, Untitled, 2014, Ink, color and rice paper collage, 91×121cm ©Liang Quan

梁铨,海边的茶道(双联),2006-2020,色、墨、宣纸拼贴,27.5×24.5cm 40×27.5cm ©梁铨

Liang Quan, Tea Ceremony by the Sea (Diptych), 2006-2020, Ink, color and rice paper collage, 27.5×24.5cm 40×27.5cm ©Liang Quan

释出一段松弛的距离,往往更能够让人和他的生活、他的追求以及他所处的时代,保持健康良好的关系,这是梁铨表里如一的禅宗道法——他表现得并不像许多抽象艺术家一样避之不及,我想这大概和他“在生活里工作、在工作里生活”分不开。红树林画廊二楼的空间因其玲珑的格局和下沉台阶通常更多地被应用于一系列放映或对谈,“新泉”将其设定颠覆,通过打印还原梁铨在深圳的家庭工作间将墙面半包裹,再将语境里最关键的四人餐桌及零碎物件整体“请佛”至现场,虚实之间既还原了梁铨的日常作画场景(“铨”之源),又通过与创作方式如出一辙地将实景和实感“熨平”为一张墙纸进而阐释了“泉”之源。从梁铨家中直接搬来的桌上压存着一些老的风景和人物照片、和梁铨曾经的吉娃娃“阿福”谐音的福字,还有一些如今鲜少见到的钱币,收音机的天线笔直地指向天花板,据说梁铨平日里经常用它收听香港4台的古典音乐,这样的习惯保持了多年未变。艺术家薛峰也曾形象地描述过梁铨在家创作的每日,都是通过这些信号窗口,任由凌乱的信息从自己身体间穿过。那些奇谈怪论犹如五颜六色的幽灵,在信息的通道里被挤压成各种形状,被我们偶然间撞上后相互不知所措。从体感真切的展览撤出,此时再去看梁铨的新作《泉之源》里试图将标线溶解或共生的茶墨,以及门口橱窗中与建筑师刘晓都的延展拼贴《泉》,我少有地感到平衡和自足,但行舟,不刻舟,莫不是为另一种缓冲姿态下的有为。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除