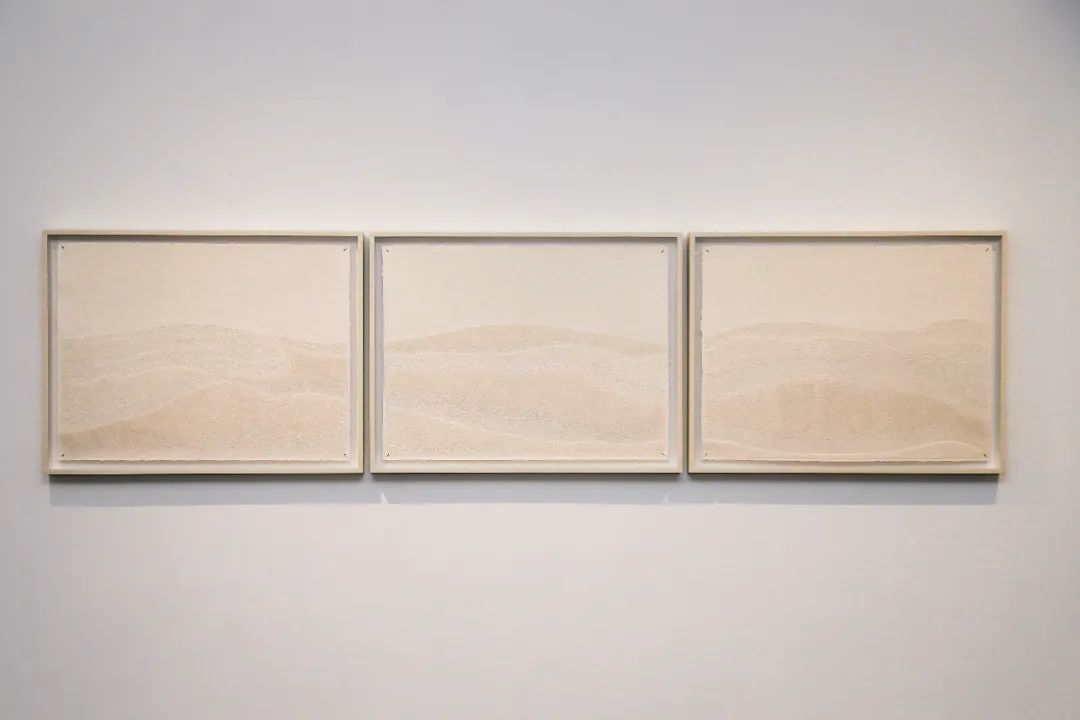

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

文 / 付小桐

在对材料的运用与思考的过程中认识自我

用针在中国宣纸上扎孔的作品,是我对传统文化和性别差异的思考。在中国,以男性主导的水墨画和以女性主导的刺绣工艺,代表着两种截然不同的精神诉求。宣纸和笔墨的关系,针和线的关系,即是中国父权制社会和女性的关系。当我将两个主体 “笔墨” 和 “线” 去掉,选择用针来代替毛笔在宣纸上扎孔时,工具的置换,形成了对传统水墨文化和刺绣工艺的双向拒绝。宣纸上的针孔形成“通道”凸现出来,成为作品“本身”。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

我在一个由水墨画主导的黑白世界里长大,自唐代吴道子提倡“焦墨薄彩”,从而去除了“色彩”,发展对“线”的压迫,确立了中国文人画“墨即是色,色即是墨”的水墨传统,回避了对客观现实、自然光线和色彩的探索。结合禅宗理学进一步走向了一种阴性的、不确定的感性世界,即对“虚境”的追求。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

如今,文人水墨画里尊奉的“气韵生动”已经成为一套死气沉沉的系统,我抵制“墨”的“入侵”,让宣纸回到自身的“实体性”存在,回到对历史的“盲视”。重新来探讨宣纸和墨的关系。宣纸作为墨的载体,她的产生成就了墨,让笔墨发挥到极致。宣纸的这种特性具有女性身体的“同质性”。女人的子宫是生命的“容器”,我们可以视为宣纸是笔墨的“容器”。

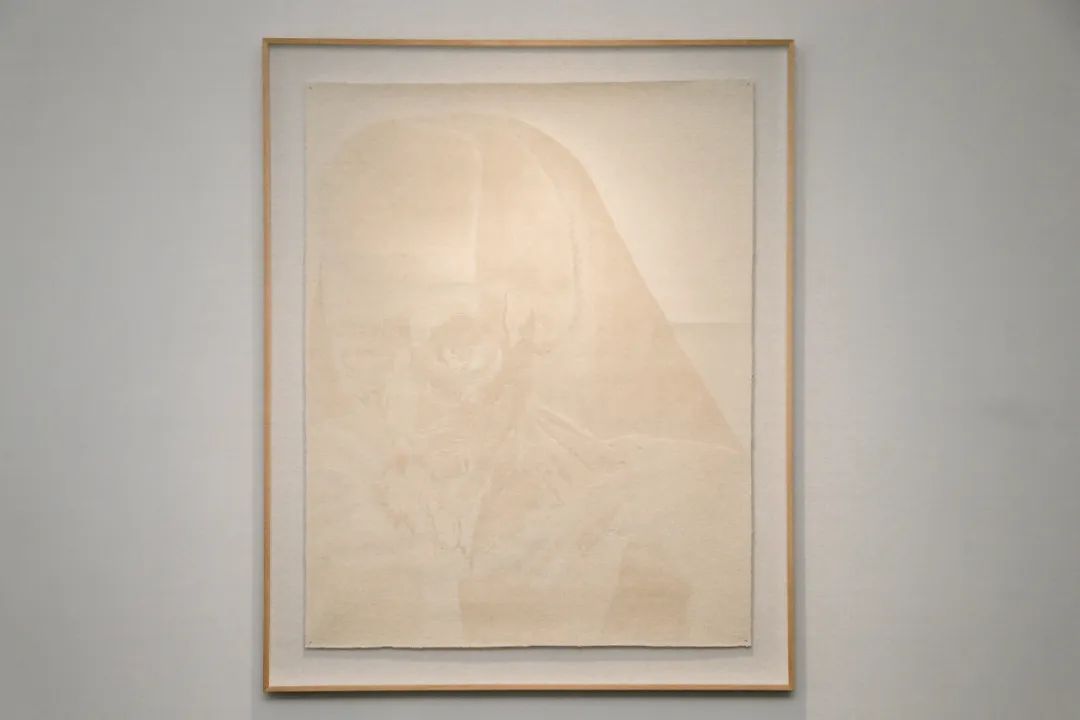

《付小桐:NUN-5》,作品细节,德玉堂,2023

在男性作为制定标准的社会里,女人历来有一种与生俱来的“被使用”和“被观看”的“物质性”的“原始压抑”。这种原始压抑在父权制社会里体现为女性的“美德”,在女性刺绣工艺中,体现为一种永恒的吉祥喜乐纹样,其间女性的精神个体是缺失的。我渴望成为真实的自己,渴望获得人的尊严,做一个有生命力且独立存在的个体。在艺术创作的过程中,我逐渐意识到成为我自己和讨人喜欢的女性“美德”,两者存在巨大的矛盾,几千年来所形成的社会结构对女性精神的忽视,已经将女性灵魂的一部分压抑和扭曲。荣格曾说“如果你的美德阻碍你的救赎,请抛弃它们,因为它们已经成为你的魔鬼。被美德奴役无异于被邪恶奴役。”(荣格 《红书》118页 )当我意识到自己一直隐忍和背负着这个历史“魔咒”时,逐渐明白种种的社会差异是被建构起来的而不是其本质。针刺向宣纸的行为,可以被理解为通过“刺痛”来唤醒自己,我可能还没有意识到自己是在拿着一件特殊的“武器”,一种潜在的力量带我走向更加广阔的艺术探索之路。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

人类历史如同一个深不见底的黑洞,一种最为古老和混沌的生命能量沉睡其中

近些年来,我在创作的过程中,逐渐对人类社会发展的初始阶段产生了浓厚兴趣,如上古神话、信仰、文字等的形成与演变。目的在于探讨人类在这一发展过程中,是如何看待和安置自己的生命的,其中包含了对出生、死亡和重生的丰富想象与期待。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

自2020年开始,我用古埃及的创世神“NUN”作为我的个展名称。在上古时期“NUN”是指一种古老的生命混沌体,生命能量的接受者和传递者,也被称为“大地母神”,NUN在现代意大利语中同Nonna,意为奶奶;外祖母;在德语中同Nonne,指尼姑,修女。它在现代英文字典里也仅指“修女”。我们可以从词源学的角度清楚地看到NUN从古埃及伟大的“创世神”逐渐沦落到“修女”的过程。随着时代的变迁,神话角色里所包含的文化内涵相去甚远。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

回溯历史,我们可以发现在不同的社会形态中,人与历史、文化、信仰之间存在着相互的塑造关系。生命的能量受制于意识,这种意识包括可感知和不被感知的部分。通过艺术创作,我不断地对其进行思考与追问,人类是如何去辨识和感知意识的,意识又是如何引领个体或群体的能量不断向着某个既定方向推演的。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

2021年10月25日,个展《NUN-2》在北京老城区的东景缘(原名智珠寺,属清代皇家藏传佛教的藏经寺)举行。当天,在寺院的大雄宝殿内,我邀请了两位艺术家朋友(郑媛芫和贾储丞) 共同策划和实施了三人组合的肢体行为表演《NUN/ 三姐妹》。表演内容主要是对各种神话故事里的女性神或女妖的想象,在世界各地的上古时期流传着丰富的女神形象,尤其是以古希腊神话为主的欧洲三位一体的女神和女妖,例如“灰女巫”格赖埃三姐妹,毁灭女神戈尔工三姐妹,命运三女神,复仇三女神,美惠三女神等等,但最令我震惊的实景故事是在今天西藏的萨迦寺(有着著名的红书墙)内用铁链锁着的三位面目狰狞的萨迦巴姆(巴姆,是指女妖,传说中夜里变作女妖出来做坏事的女人,萨迦法王抓捕这种女妖,将其锁在护法殿内,等待慢慢被佛法感化)。

《NUN/三姐妹》,表演现场,东景缘,2021

在行为表演中,我使用了具有象征意味的道具马槽、泥浆和葫芦。表演开始,我们分别隐藏 在人群中的不同位置,不语,手伸展向观众,像是在索要、给予,或引领观看什么,后慢慢走进场地。每一个行为体式中,都包含了对意识的迷失和被召唤。三人中的其中一位进入盛有泥浆的中央马槽,另外两位端着盛满泥浆的葫芦瓢浇注在她身体上,她缓缓走出马槽,向前移动,泥浆顺着身 体流淌在地面上形成一条“河流”,它成为连接古今的“媒介”,成为一把打开历史之门的“钥匙”,一个长长的“隧道”。在它里边,在表演者和观看者之间,唤醒了一种共有的远古记忆,将 历史与当下的漫漫长河连接在一起。

这是我第一次将自己的艺术理念融入到肢体行为中,并把多年在纸上扎孔的“行为”转换到立体空间上来。这是一次新的尝试,也是我想摆脱束缚,真正走向对人的内在意识探索的开始。在肢体行为中,我希望将生命能量之源的“神”、传递能量的使者“NUN”和能量的接受者“人”三者融为一体,来探讨人类是如何通过意识和想象去感知、接受和传递能量的。我试图打破历史与现实,个体与群体之间的界限,让生命能量在时间之外自由穿梭,相互转换和融合。

生命能量就是一种对生与死之间的无尽的追问与想象

创作本身是一种最为真切的心灵体验,同时也是抵御外部力量干扰的好方式。当在我做雕塑的时候,总是会被手指间柔软的泥土质感和大地的气息所吸引,一次次唤醒了我身体里古老的记忆,仿佛跟随它进入到“远古制陶者”那“秘密之地”。(“远古制陶者”在这里指代两层含义,一是指神用泥土造人的神话,二是指远古人的制陶过程。远古人把制陶过程视为一种极为神圣的仪式,他们会选择好的粘土和水源,秘密地进行。为了让神的智慧和能量不受干扰地传递给制陶者,参与者必须被精心挑选,并保持身体的洁净,在整个制作过程中保持禁言状态。)

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

我逐渐意识到,在人类的初始阶段,子宫、墓穴、教堂三者具有“同质性”关系。整个人类社会的意识形态围绕着三者展开对生命的诞生、死亡和重生的丰富解读。不同地域和环境的人们逐步形成各自的神话、信仰和社会文化的认知方式,建立起稳固的社会关系和文化共识。例如远古人的多神教信仰;西亚和欧洲漫长的一神教;中国将儒道佛融为一体,否定“自我”意识的“空性”等,都在自我构建一个创始神话。

《付小桐:NUN-5》,作品细节,德玉堂,2023

然而,在漫长的历史过程中,人类趋利避害的本能以“强力”的方式改变着人们的认知结构,不同文化和地域之间形成各种难以化解的矛盾、冲突和对立。人类越来越失去了作为自然人的丰富性,成为仅用于承载、建构和传达“自身需要”的工具。内在心灵的真实体验被悬置、搁浅和偏离的越来越远,对生命的感知也就越来越虚无。

《付小桐:NUN-5》,展览现场,德玉堂,2023

个人的能量在多大程度上会被神话、信仰、政治等社会、历史形态所驱使,在多大程度上能保持自我的能动力,而不被外界干扰和消耗;个体的人在多大程度上能够建立起与外部世界的平衡关系,不被现实所迷惑,成为我艺术创作的核心主题。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除