编者按:展览在筹备阶段,艺术家和策展人在昆明聚会,席间吃到一盘见手青,结果有些中毒了,症状是滔滔不绝的谈话。本文由这次谈话整理而成。

地点:昆明

时间:2023年7月24日

对话者:何多苓 许知远 赵剑英 朱可染

独自面对苍茫

赵剑英

何老师,我们特别希望从和您相关的一些很微小的事情出发,来做这个展览,可以多维地呈现您的涉猎和兴趣,比如建筑、音乐、文学等等,不局限于绘画这件事。

朱可染

何老师兴趣特别广泛,一直对天文也很感兴趣。

赵剑英

是的,我看到何老师提起过自己在1970年看到了彗星,这个经验对后来的实践影响很大。

何多苓

我84年画了一幅画,叫做《1970年的彗星与火把节之夜》和这个事情相关。

赵剑英

彗星这件事,很小但很美,能看到一种别样的人生态度:苦的日子里,您却看向天空。

何多苓

那幅画现在是我留存的80年代的绘画,关于彗星,只有这一幅。

展览现场

赵剑英

彗星那年的报道、记录之类,又比如在大凉山的成都知青,我们收集了大量一手资料、出版物和文献。可以在展览里作为辅助呈现这个事件的展品。您在大凉山插队时,除了看到彗星,也读了很多俄罗斯文学作品。

许知远

从俄罗斯文学情结这个角度,来作为这个展览的主线,也挺好的。

何多苓

对我们这代人来说,阅读苏联和俄罗斯文学,是我们这一代人所特有的普遍经验。但我对俄罗斯的情结并不是和政治有关的。俄乌开战时一个展览要展出我的《俄罗斯森林》,我马上要求把《俄罗斯森林》这几个字去掉。因为我觉得在战争的时候,不管我的立场,还是事情本身的敏感度,可以展出但就不要提俄罗斯三个字了。之前也有人问我,“你那么有俄罗斯情结,你对俄乌战争持什么立场呢?”我说这个问题很傻,我关注的俄罗斯跟这毫无关系。

对我来说,普京就不是俄罗斯,我从不关注这些政治人物,包括原来的沙皇我也不关注。很多俄罗斯最杰出的思想家和文学家,在人格上都有着极大的问题,比如“皇权思想”,可能契诃夫除外,但像托尔斯泰、索尔仁尼琴,他们实际上很像传统中国人,被一个高高在上的人统治,他们心里才舒服,这种思想上的矛盾是没办法回避的。但我的关注点根本不是这些,我关注我想象中的俄罗斯,是一个精神家园。

我关注俄罗斯的几个文化巨人,包括音乐家肖斯塔科维奇,我从不考虑政治家这些。所以我的“俄罗斯情结”跟同代人不太一样,一般他们的俄罗斯情结是源于中国向苏联全面学习的时期,那时很多人因此接触到俄罗斯的各种思想,或接受苏联的技术训练,但这种俄罗斯情结,我是完全没有的。我20岁下乡的地方就是云南,在山间独自面对苍茫。那个时代,我一个人看俄罗斯文学,就非常满足,所以我对俄罗斯有情结。我后来真的去了俄罗斯森林,就跟我想象的一样。所以,我画《带阁楼的房子》、我的俄罗斯情结跟俄罗斯制度、政治和普遍印象里典型的俄罗斯是毫无关系的。

我是从我自己的角度出发的。在我20岁看的俄罗斯的作家里,最后我选择契诃夫。托尔斯泰的书我看一遍就再也不看了,也包括陀思妥耶夫斯基。这些文学家都很伟大,但他们都是极为病态的,包括契诃夫叙述的俄罗斯人也是病态的——《带阁楼的房子》里的画家多么病态,他就是一个成天什么事都不做,那么年轻就厌倦生活,觉得自己是多余的,他喜欢一个女孩,但是他完全没有任何感觉,就像是一个生活在幻影之中的人。其实我自己就有点类似这样的人,所以我喜欢看契诃夫,我觉得说不定要是让我当契诃夫书里的那个主角,我都很合适。

何多苓《带阁楼的房子》局部

朱可染

是的,这个主角就像您,他在书里也是画家。所以这组连环画,也有自画像的味道在里面。

何多苓

契诃夫其实写的是画家列维坦,他们是朋友。他另外一篇小说《跳来跳去的女人》把列维坦得罪了,里面把列维坦写成一个画家花花公子,所以列维坦很生气。列维坦没有娱乐精神,要跟契诃夫绝交了。但我相信《带阁楼的房子》把列维坦当模特,列维坦一定会很满意,他就是那样一个人,符合他所有思想,爱画没有人的风景。后来他就是这样30多岁就死了。

2014年在俄罗斯写生的几幅风景画,我都非常满意。当时我们所在的诺夫哥罗德小镇是二战中列宁格勒的前哨,那里曾发生过非常残酷的苦战,被夷为平地后重建的。那里就是典型的俄罗斯中部风景,也是我想象中的样子。带我去的人是圣彼得堡美术学院的几个中国学生,他们很有趣,说看了我的画直觉我会喜欢那里,因此头天去踩点后,就把我带过去了。在那里我一下就选中一个空地,上面三棵白桦树,画了三张风景都非常成功,我都没想到,我原以为会失败,因为非常偶然,零下二度的温度,户外连俄罗斯人都见不到了,只有我一个人在那画。他们陪我在那受苦,坐在面包车里喝伏特加。我第一次喝伏特加,身上贴满暖宝宝。

朱可染

当时贴了四、五个暖宝宝。

何多苓

风把画架不停吹倒,落叶只剩几片了,我要选的就是这样的时间,最能体现出我心目中的俄罗斯。我没有带任何材料和工具,都是在圣彼得堡美术学院的小卖部里现买的,连画布都用俄罗斯的。我一画,自然而然地,平时画杂花写生的画法就没了,变为俄罗斯风格。因为我对那种风格实在太熟悉。那几张画放在俄罗斯展出,我觉得都毫无问题,拿得出手。

何多苓 2014深秋在俄罗斯诺夫哥诺德森林画写生 展览现场

朱可染

温度很低,体感至少有零下十几度的样子。

何多苓

这个温度俄罗斯人都待不住了,到深秋了。我们后来一上归国的飞机,几天后就开始下雪。俄罗斯是我想象中的俄罗斯,我在中国是活在一个想象中的世界里——现实世界当然我也感兴趣,但是这不会进入我的艺术。

在这一点上,我跟中国很多当代艺术家是有距离的,包括我的同学们,都是有很大的距离的。他们活在他们的世界里,我的世界更轻飘一些、更娱乐一些,我觉得我们生活在不同的世界里。其实每个人都是不同的,这很有趣,大家都是人,语言相通,也生活在同样的客观世界中,但是精神世界似乎绝对不相通,我觉得这个很有意思。我这个人是享乐主义的,我生活很简朴,我不喜欢奢华的生活,我的享乐主义是精神上的享乐主义。

梭边边的人

赵剑英

我觉得在当下的时代,大部分艺术家都随波逐流,而您一直特别特立独行,逆向而行。

何多苓

我不与时俱进,没准我还在倒退,比如说回到古代。我没加入中国的新潮美术运动,但其实我也很关注他们,跟其中主要的艺术家关系也都挺好。我特别承认他们在美术界的地位,绝对一流而且核心,比如政治波普树立了中国新艺术的里程碑,非常重要。我没有这样的重要地位,我是一个“梭边边”的边缘人,我很乐意做一个边缘人。

赵剑英

我们做展览的态度始终是,不去那么强调时代下的重要不重要,而是强调艺术本身,展览让人有所感动更重要。

何多苓

对个人而言,当然这也是一种偷懒了,核心地位、太重要有点累,我更愿意一个人不要太重要。很多人可能不理解这一点,觉得我是被迫边缘。

许知远

但是其实您也一直是在核心的。

何多苓

但那不是我想要追求的效果。比方说我考入美院之后,算画得最好的,年龄也大,因此有同学就追随我,可能这引起了很多老师的不满。后来我被学校整得厉害,到现在没搞清楚什么原因,因为我对老师也很尊重的,他们解释说可能就是因为画的好,有的老师把这看得很重。

其实很多人把这些事情看得很重的,但我要看到一个人比我画得好,会很高兴,我绝不嫉妒,也不会觉得对我有压力。我喜欢看好画,当年展览上看到一张好画,问是谁画的,沈晓彤就给我介绍是毛焰。我很激动,因为我在这方面眼光极为挑剔,画这么多年还没有看到让我那么兴奋的画,我看到好画是很兴奋的。那是我第一次见到毛焰,那会儿他留着大长发梳着长辫子,我和毛焰刚认识马上就成了好朋友。

朱可染

您的状态就是真正的艺术家的状态。

何多苓

我不知道。说不定真正的艺术家应该比我积极一点,我觉得我有点像病态的艺术家,没有梵高那么病态,可能真的跟列维坦很像。我理解那种俄罗斯的“多余人”的感觉,他觉得他是多余的,就什么也不干。小说里那位姐姐是个积极参与社会、积极做公益的人,她跟那个画家争吵,说“你瞧不起的药房和学校,哪怕是最糟糕的,也比世界上最好的风景画好”。那个画家就说,“那让这个世界掉到地狱里去吧”。总之,他是个极其厌世的人。他喜欢那个小女孩,姐姐禁止他们来往,并且把女孩送到国外,画家没找到小女孩,也就回去了,他恢复工作的心境开始画画,没有受到任何伤害。

我像这样一种人,但我做不到这么超脱。所谓“多余人”就是那种俄罗斯的知识分子,他们其实是有良知的,但他们的良知造成跟社会现实之间的一种冲突——就是你没有选择的余地,也无力改变,因此成了一种虚无的状态。包括很多俄罗斯贵族也是如此,我觉得很有意思,我喜欢的俄罗斯是这样的。肖斯塔科维奇写过很多主流的音乐,如果他不写就死了,你一辈子不会知道他的下落。但因为肖斯塔科维奇写了主流的音乐,就被许多西方音乐家和乐评家瞧不起——这些乐评家其实很肤浅,他们完全理解不了在俄罗斯那种现实里人是怎么生活的。我很喜欢一个英国音乐评论家的文章,他认为肖斯塔科维奇懦弱,但他觉得在那个情况下懦弱是重要而伟大的,唯有懦弱的活下去,才能写出更多好东西,如果他不懦弱而是抗争,下场不会这么好。

展览现场

赵剑英

懦弱和勇气一线之间,其实还挺考验智慧的。

何多苓

俄罗斯有一种“癫僧”,装疯卖傻的,实际就是隐士,俄罗斯很多知识分子都是只有这种制度才会产生的。我特别看重老肖,我觉得老肖比马勒还伟大。他的音乐,是在这么一种复杂、缺乏基本生存条件的前提下活下来所写的。再加上肖斯塔科维奇本身的那种才气,别的人任何一个人都不能相提并论。正是有这种强烈的矛盾,才能产生最好的东西。很多人说他写了很多媚俗的音乐,但我觉得有这种矛盾的他更加伟大。西方很多音乐家自由地想怎么写就怎么写,而肖斯塔科维奇比他们伟大多了。

赵剑英

您也会作曲,也达到很专业的水平。

何多苓

平时我睡得很晚,晚上没事时电脑打开就开始作曲,写一些片段就很有意思。作曲技术性非常强,我喜欢技术性强的东西。画画里的技术性都还不够强,而音乐技术性太强了。

许知远

关于音乐实践这部分,您觉得怎么呈现比较好?

何多苓

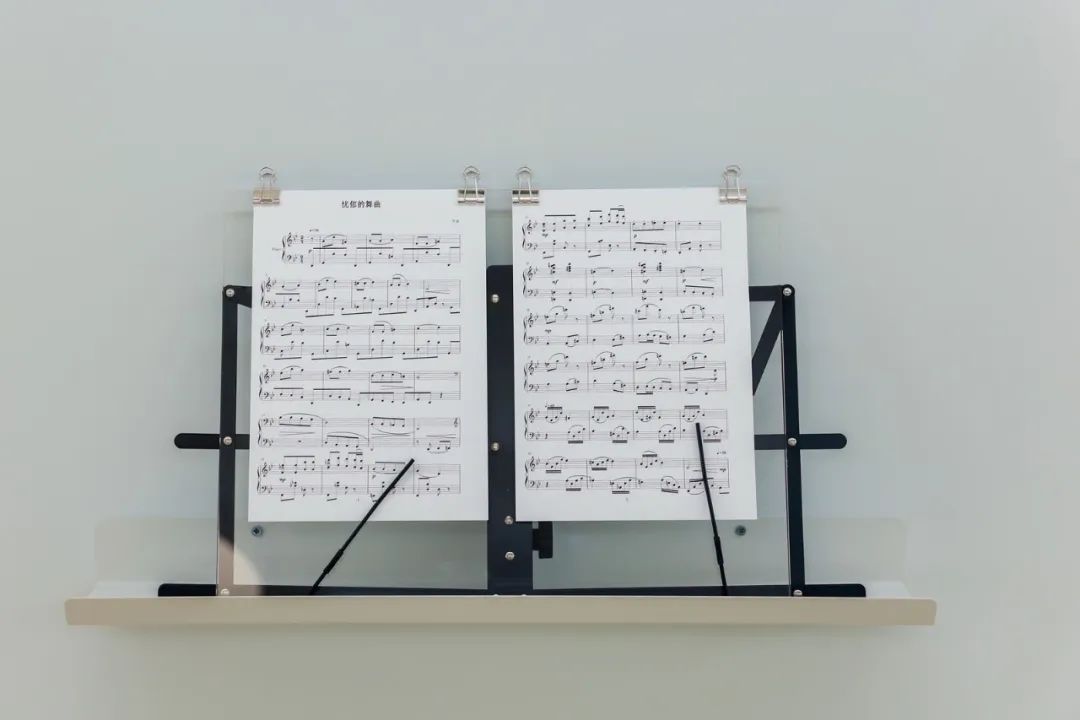

可以挑一些演奏,请深圳本地的钢琴家,不要名家,要年轻人来弹。我也会手写一些乐谱。在复星展览上,展出的谱子很受欢迎,尽管大部分人看不懂,但它很有可看性、漂亮,对我来说那也像是一个素描。

何多苓作曲的《忧郁的舞曲》曲谱

赵剑英

我们团队在讨论的时候,想到一种呈现音乐的方式,我们找一些有音乐背景的演员在展厅内,让他们哼出您作曲的一些旋律,带领观众从展厅入口走入展厅内再走入二楼,让空间里这些声音始终鲜明地存在着,走入不同区域都可以听到低低的音乐声。

何多苓

我的曲子没法唱,只能钢琴,但是大量的可以用电脑弹的方式,电脑演奏的方式。电脑演奏当然是在音乐家那完全不能听,但是大的线条都有。有几首请一个真人来弹奏一下就好了。我之前给高平写过一个评论叫《音乐的形状》,其中也谈到我对音乐的爱好,我一直觉得乐谱的形状太漂亮了,从图像的角度也非常美。

朱可染

您听音乐和作曲的时候,是不是脑海里会产生画面和图像?

何多苓

我听所有音乐时,都会有图像感。

许知远

这个图像感怎么展览出来,会很有意思。

朱可染

“看到音乐”。

许知远

对,就是这种感觉。

赵剑英

“音乐的形状”和“乐谱里的绘画性”。您和音乐的关系非常特殊,作曲作为私下的乐趣,也能看出画家本职中展露的性情。

何多苓

对我来说我的音乐爱好真的包括“形状”这个东西,我读谱是个享受,读谱同时,脑袋里会产生音乐出来、然后画面也会出来。那种抑扬顿挫、穿插,和弦的重叠、旋律的错位,都很漂亮。传统音乐家,像肖邦他们都写乐谱,这个和写字一样。每个人有每个人的笔记。我以前不抄乐谱,因为抄写对我没意义,在电脑上写完就可以直接听。手抄的乐谱,就和画素描一样。

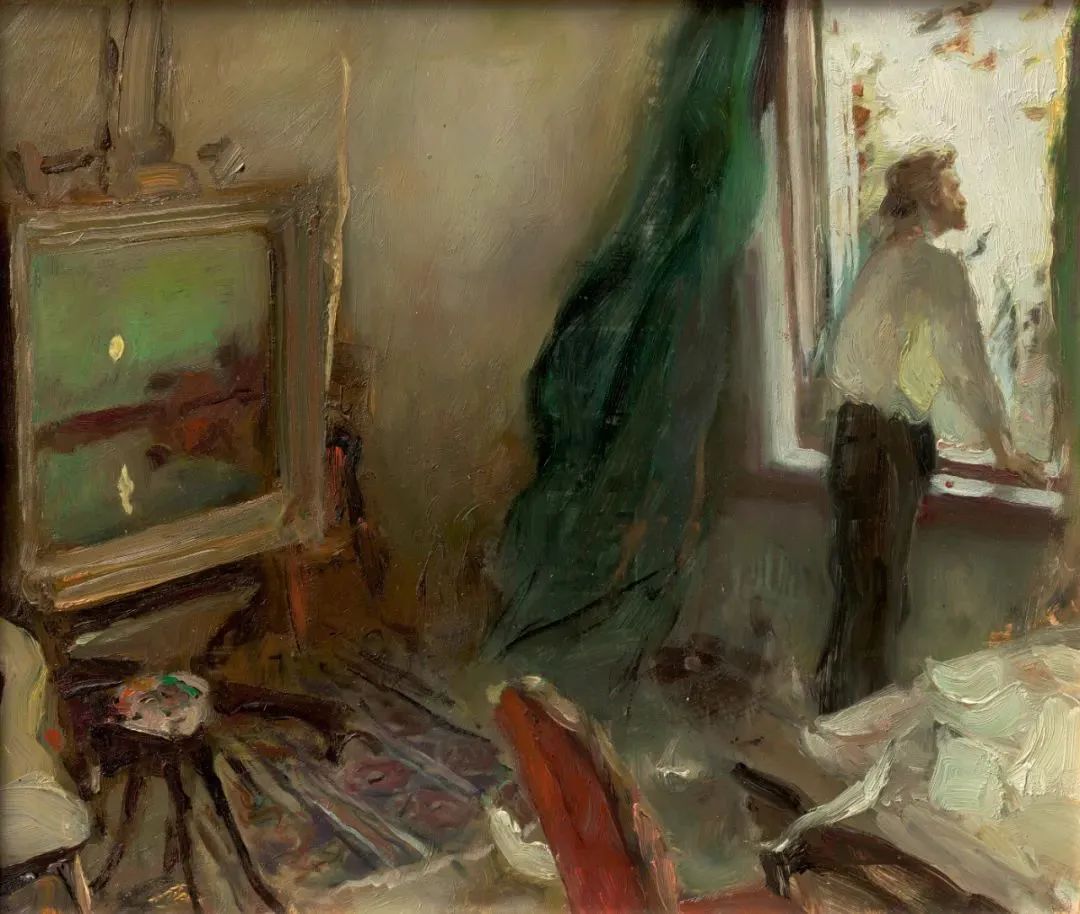

艺术家何多苓在工作室

许知远

建筑实践的这个部分,怎么在展览里呈现,您有预期吗?

何多苓

我觉得我的绘画和建筑距离遥远一些,和音乐距离要近一点。建筑跟我的绘画的脉络还有点不太一致,需要再考虑。

赵剑英

您设计的极简建筑和您画面中的轻盈之间,其实有气质上的相近。之前在成都当代美术馆与您和家琨老师对谈,谈及过您的建筑实践;这次我们委任吴家南的论文《林中空地》也从空间感展开的行文;您《带阁楼的房间》、《雪雁》里,都有一个远远看过去的空间;您之前做的《迷楼计划》和近期绘画作品里都有建筑的意象。这里存在有一条关于建筑的线索。您和建筑师的交往也很多,也喜欢很多建筑大师,比如巴拉甘等等。

何多苓,《庭院方案》一,布面油画,200x280cm,1995年

何多苓

我自学建筑很多年,对建筑的品味方面和很多艺术家不太一样。我喜欢安藤忠雄,但很多艺术家喜欢的隈研吾的大部分作品我不喜欢,因为隈研吾的建造方式不理性,我不热衷他那种漂亮的表皮,更喜欢理性主义的建筑。

许知远

您为什么这么喜欢安藤?

何多苓

因为他是理性主义的、克制、极简。体块穿插、跟地形的呼应、光的运用,这些他做得好。

我确实有些画里采用了现代建筑图像,因为中国传统山水画里边常常有楼阁,我用一个白立方当作现代建筑的符号来放在那。有一个作品《玉阶空伫立》,画中三个台阶出现在荒野里,这个台阶的来源是个比利时建筑师的作品,他在园林里巧妙地放一些台阶在没有路径的地方,我觉得很有意思,让我联想到李白的“玉阶空伫立”。

许知远

我们做关于“游戏的精神”这个主题的话,基本上需要从您涉及的各个地方来谈论,音乐可能会更多一些。

何多苓

建筑对我来说也是“游戏”,其实就是娱乐。有很严肃的娱乐,也有很悲痛的娱乐,不一定娱乐就是高兴的,娱乐这两个字很宽泛的。我刚才说的以列维坦为原型的那个主人公,他的人生也像“娱乐”,他说他整个夏天什么事都不干,但其实他一直在画画,不过他认为画画这件事没意义。所以姐姐拿风景画来羞辱他的时候,他毫不在意。

朱可染

有个题外话,成都很多官方的很大的活动请何老师出席,何老师都一律拒绝,但青年艺术家自己组织的展览或者活动,何老师基本上都会去。

何多苓

因为这种好玩嘛,好玩重要,娱乐重要。作家王小波说“什么事都得有趣,没趣的事不要做”,所以我宁可参加那种混乱的、大家乱七八糟玩一通的场合,也不愿意去大展筹备会,我最怕这些,就全部装病,谁听到这个都没有理由找你了。

许知远

“自然”这个主题在展览里,您觉得用什么方式呈现更好?

何多苓

我觉得自然跟人是一体的,我们没有一个单独的大自然,而且我们本身也是动物的一部分。我最近画了一些动物,很多人开玩笑问“为什么你开始画动物世界?”我说,我不是画动物世界,这个就是我们的世界。我们跟老鼠的基因相差只有百分之几,真的不要忘掉这一点,人类也是动物。

很多人不在意更大的世界,而是对人际关系、人际斗争这些在意,我觉得还是应该多看看天空,而不要老盯着对面的人。看看天空、看看月球,了解一下人怎么产生的、宇宙怎么产生的之类,我更在意这些,面对这些我永远会惊奇。每件事都不是理所当然,值得探索,比如我们能坐在这里真是一个太偶然的事情了。我跟很多朋友一讲这个事情,他们耳朵马上就关闭了,他们始终不在乎这些,但我觉得我很在乎这些。

许知远

其实“惊奇感”是游戏精神背后,更本质的一个东西。我们越聊就越明确了。

运气是天才的标志

何多苓

昨天我们看晓刚的展,大学时晓刚的画跟云南关系很深,很深的乡土情结。后来他一直想怎么突破乡土、找到自己的符号和语言。画家的工作,始终是关注符号和语言这两个方面。我还特别在意专业语言,绘画语言、油画语言,我始终喜欢手感。

赵剑英

现在绘画界,强调手感,关注绘画性本身的画家越来越少。绘画性非常难,确实需要很大的天赋才行,画图像则简单一些,所以很多人更强调图像的有效性。我们觉得除了您和毛焰老师,大刘炜、周春芽也都很强调绘画性。

何多苓

对,很早的时候就有人跟我讲,我发现在绘画中能够获得乐趣的人就你们几个了。当代绘画,比如政治波普,其实请人画比艺术家本人画更适合,因为学院派出来会妨碍他的表达。

赵剑英

去年我们团队有一个方案,和晓刚老师也谈过,关于作品和文学的关系,当时想法是一个群展有您的作品、还有张老师、向京和刘野,是受到文学启发产生不同影响的画家。

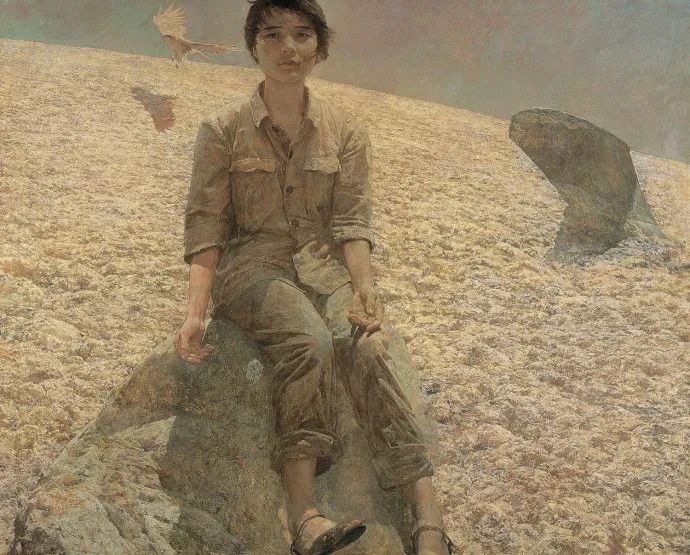

何多苓,青春,150x186cm,布面油画,1984

何多苓

我跟晓刚是有这个共同点,都有文学性,有叙事性。但是绘画方法就完全不一样了,他用超现实的方法,我是用一种尽量类似现实的画面,但是本质也是超现实的。我90年代转型的时候,使用过拼贴和更明显的超现实方法,但是我很明确知道那是转型阶段,我走到一个点会改变。

赵剑英

毛焰老师也是到托马斯系列完成转型,变成抽象具象之间难辨的状态。

何多苓

毛焰老是把一种画法弄到天花板,人家议论说他接下来怎么突破自己。对我来说,也是怎么突破自己更重要,而不是什么突破中国美术史之类。我是一段时间就想变化了,突破一下甚至会倒退一点也没关系。每个人我都会学习,我周围朋友经常说“大家一起看部电影,第二天你的画上就反映了”,我说,我没白看,我要学的,我觉得学习对我很重要,不停学习,每一张画都是在学习。今年我又恢复画草图了,因为我觉得我画得太快了,想把速度慢下来,所以我不但画素描稿,还画色稿。这些内容,都是我们在展览里可以表现的,展览不在于规模,要小而精。我们所有人的思考和写作呈现在那,中间也不一定有紧密联系的,跟画一起放在那,我觉得很有意思。

许知远

我还在想有一部分怎么表达出来,因为我觉得您身上那种自足的东西特别可爱。您可以让自己进入这么一个松弛的状态,我们刚才谈到的音乐等等,各种都是其中的方式。就是说,这种自足的欢乐,来源到底是什么?或者说,有什么方式来表现这件状态,我们大家想一想。

赵剑英

我觉得,何老师的经历和思考的东西都在他的精神空间里,精神空间通过绘画的空间、建筑的空间、音乐的空间展现出来,可能是一个个具体的叙事段落、哪怕是碎片,表现出来的。其实何老师后来的每件作品里,都受发生过的这些小事件的影响,倒不一定是题材或主题与之相关,更多是一种格调上的相近。通过这些小事、这些细节,比通过那些宏大的社会巨变的背景更容易理解何老师的作品,这样做,也是对主流回顾展那种做法的抵抗。

朱可染

我有一种感觉,就是何老师是一个非常低欲望的人。不执著于物。

许知远

现实上的低欲望和精神上的享乐之间,那种关系是很有意思的。而且这个东西你如果通过一种好的方式表达出来,是对当下大家很多人,是有这种共鸣的。

朱可染

因为很多人一旦被欲望驱动行为,就会发挥出那种追逐和攻略性的状态,但何老师他就恰恰一点都没有。

何多苓《幽兰露》,布面油画,200x600cm,2020年

何多苓

我总结我是享乐主义,但我的享乐不是那种夜总会美女那种享乐。我也不喜欢到什么豪华的大饭馆去吃饭,我喜欢街边摊。

许知远

惊奇感要表达,惊奇感是有意思的。

何多苓

惊奇感就是我比较特殊的一面,我没发现别人还有。

许知远

我刚才想到,我们可以在画册上面写何多苓的精神世界,里面的内容像清单一样,清单就很好玩了,比如清单上可以有你们常去吃的路边摊卖的猪耳朵,比如成都的一个苍蝇馆,然后下一页可能就跟安藤忠雄放在一起,然后再下一页,他们是混在一起。“它们使我欢乐”,包括甜品巧克力也行,有这么一个清单,大家都可以拿走,很好玩,类似“我的游戏清单”这样的一个东西。一张清单,会展现出一个人精神上的享乐和他的现实生活之间简单的关系。

朱可染

极其接地气的生活方式。

何多苓

我觉得没有哪个高雅哪个不高雅,都是好玩的事情,好玩很重要。好玩然后可以打发时间,但是这个打发不是枯燥的打发,是好玩,所以我喜欢这些奇奇怪怪的东西跟这个有关。

许知远

这个东西特别适合做“游戏精神”主题的展览,就是让小朋友们直接拿走这个单子按图索骥。混合的、好玩的,甚至里面有最近发生的事、让我有惊奇感的事,也很好,都会很有意思。

何多苓

关于我可以做的事情,我原来给自己判定了几个方向,首先画画可以做,可以画到一定高度。音乐可以做,假如当时有条件去学音乐的话,我也有自信做到一定高度。然后,建筑这个事我可以做,但我不善于跟人进行实质性的交往,我是那种玩很好,但是叫我去谈业务我谈不下来。

展览期间,我们三个人还可以来一场对话,让观众提问题,甚至可以请个建筑师和音乐家一起聊聊,比如建筑师汤桦也可以请来一块儿,他聊的话题也非常有意思,不是那种标准理工男那种话题,很多泛文化的东西可以聊,肯定跟许知远也聊得起来。

许知远

我特别希望呈现一个人可以有这样的精神状态,这种精神状态它可以通过不同媒介来表达出来。何老师精神状态,代表着一种思维方式、一种lifestyle,它比艺术作品本身更有一种综合的符号性。展览很需要表达出这种感觉。

何多苓

是的。我觉得千万不要把艺术当成多么了不起的事情,它就是一个生活方式。我觉得有一点很重要,艺术有创造性,我喜欢这一点。艺术的创造性在于它有点无中生有的感觉,音乐也是无中生有,建筑某种程度也是无中生有,我都喜欢。音乐、绘画和建筑,这些东西几乎是我的大部分生活。

我觉得无中生有、创造性是我这个职业引以为豪的。画家这个职业,在其他方面是不行的,但他可以创造惊奇感,创造一些自然界没有的东西。音乐也最典型,音乐在自然界完完全全无中生有。

许知远

怎么让大家触摸到这种感觉,这是很重要的。包括怎么表达出这种创造力的来源,可能要做一点点自我分析。

何多苓

我认为我画画是带有一种创造性的,但我不是表面上的那种画一个找不到的图像的方式。为什么我没有成为一个抽象画家,我是具象的画家,我为什么画女性,而觉得男性不入画,这肯定是跟我的惊奇感也有关系。

展览现场

世上无难事

许知远

我发现你各个方面都是这个时代的领先者,新的潮流比如享受游戏之乐,都是这个时代的文化。

何多苓

剑英,因为是在你的空间,所以你肯定有想法的,所以你也是很重要的一个人。你不光是展览的承办者,你是跟许知远一起,你们是在策划这个展览,然后某种程度上我也在策展,我也参与策展,这个跟其他的展览不一样,湖北那个展览我是完全丢给策展人的。

许知远

这个对您来说也是一个游戏。

何多苓

娱乐性更强。深圳这个城市也很合适。

许知远

我在东京看到有个展览,展览名字“遊びの美”,让我特别喜欢,中文类似叫“游荡者”、“游玩者”,讲江户时代人的游戏嬉乐,特别开心那种感觉。

「遊びの美」 ,根津美術館 展览海报

何多苓

我当知青时候就是在玩。所有人往地上看,因为要赶快挖土,赶快结束这段生活,但是我去跑去看彗星。所以,最后他们全都回城了,而我过了一年才回来的,因为农民觉得我的表现实在太不好了,全不推荐我。但我觉得那些知青们都走了我更高兴,我觉得太好玩了。

赵剑英

那时候,您感觉知青生活没有困难的感觉,而是很好玩的,这和当时很多北京上海的知青看待上山下乡的感觉,十分的不同。

何多苓

我这话不敢多说,是要挨打的。王小波就要骂这个,因为他们在云南,是兵团,很严酷的军队化管理,所以他们很惨,后来很仇恨那段日子。我不好意思说,我们当时很自由——我特别喜欢王小波,但这一点我跟他不一样——但我也知道他为什么仇恨,而我为什么不仇恨,因为当时我们很自由、没人管。我这辈子过的最自由的生活,就这段时间。说起来非常奇怪,因为70年的文革后期,离我们50公里远的地方还在武斗,死了很多人,但我们完全一片世外桃源。每天有点米饭吃,没电、点煤油灯,过的基本上是石器时代的生活,但是我们有书可看。

后来我在美国的时候,遇到了我下乡的同学一起吃饭,有个女生听我们在那怀旧聊得眉飞色舞,说“现在知道为什么你成艺术家了,原来那种日子你都觉得过得下去。”

许知远

他们觉得,那个日子你居然还能过下去?

何多苓

我没有目标,没有想到要回城,我觉得这样混下去很好。我可以这样一天一天的这样混下去,后来是我爸的问题解决了,我才回城的。

许知远

您没给过自己什么人生的方向感吗?完全是随机的吗?

何多苓

想学音乐是为了好玩,后来学了画也是觉得好玩,没有方向感。而且那个时期,实际上有方向感也没什么用。我的中学同学很多都是胸有大志的,我们是重点中学,他们成绩都好,想当官什么的,我是毫无兴趣。所以对我来说,“消极”是个很好的词,我喜欢消极这个词。

许知远

消极自由。

何多苓

退后一步自然宽,干嘛往前冲。我昨天和魏光庆说,我们在湖北到过一个酒吧,墙上写了很多好玩的标语,有条特别好,“世上无难事,只要肯放弃。”

“世上无难事,只怕有心人”传统是这么说的;“世上无难事,只要肯登攀”,领袖是这么说的,这些说法都很积极。现在大家都有点躺平的趋势,所以要记下来这个金句“世上无难事,只要肯放弃”,挺好玩,我其实很早就开始实行这个。

赵剑英

我觉得老师虽然躺平,但是您在专业里面是真是做到了极致。

何多苓

那个是好玩。第一呢我并没有很费力,也不需要花大力气。第二我觉得画画就是娱乐,又娱乐还可以挣钱多好,我特别幸运。

文革没开始时我上中学,我成绩不好,跟父母期望差很远。我当时焦虑到时考不上大学怎么办?父亲是金融专家,对我要求很高,一定要求考进理工科重点大学,但我成绩并不好,因为我心思都在星空这些上面。

赵剑英

然后正好高考停了,下乡去了。

何多苓

停课我太高兴了,只有我一个人高兴,我高兴可以不用上学,私下偷着乐了好久。但我相信所有人都悲哀,我的同学们很努力,马上就要考上大学,但一下子停课,气死他们了。

当时来学校领导我们的叫“工人宣传队”,他们打算把我们这些人都弄厂里当工人,我们同学高兴欢呼雀跃,可以进体制上班了,他们都觉得这个是极好的机会。突然下令所有人全都下乡,他们又气死了。但我又高兴了,想着下乡很好玩,我妈给我找了一个成都郊区下乡,但我对成都郊区毫无兴趣。

我走4天4夜,坐4天4夜的汽车,到了云南。那边的气候、天上的云彩,跟成都差别很远,我简直是兴奋无比。周围都是山,风吹着我真高兴,所以我觉得幸运。后来该回城的时候我也回了,回来开始学画也是偶然,没有美术班我就可能上文学班,那现在最多是个二流的作家,这事我做不好的。我觉得,我每次的经历都很幸运。

何多苓插队期间

许知远

运气是天才的标志。

朱可染

我觉得您的心态很重要。

许知远

这种心态,天生的程度有多大呢?

何多苓

这完全天生的。

朱可染

这要换了别人,状态肯定和您不一样。

何多苓

因为别人追求的跟我不一样。我在那呆着看山、看天空、看白云,就可以躺一天,他们都想着怎么赶紧让农民推荐回城,去找工作,然后结婚成家,或许以后当个科长。我从没这么想过。

许知远

所以就说何老师是躺平鼻祖。

何多苓

我每天画画,别人就老觉得我很勤奋,说每天都画画是多了不起的事,我说,你没想这个事很好玩吗?我是在玩啊,我其实每天都在娱乐,我不做这个事情,我就没事干。

朱可染

对大部分人来说很枯燥,但何老师说这就是我的放松,就和你们打游戏是一样的。

何多苓

跟打麻将也没什么区别。

赵剑英

何老师把画画和打麻将放在一起比较,太有意思啦。

何多苓

我很像契诃夫写的画家,每天这样混。当然,还是有一点儿隐秘的快乐,就是有创造性,我就为了创造一点东西。

许知远

开心。要多跟您吃火锅的,我觉得特别开心。躺平界的先驱。

赵剑英

何老师心态通达,有自己的节奏。

何多苓

没那么高尚,就是懒惰。

赵剑英

很多人懒惰,最后一事无成。

何多苓

我的懒惰是做事情的,像画画,我觉得画画本身就是偷懒。你看我也做了建筑,我还有建筑落地,但我觉得我一辈子不会再做建筑了。

赵剑英

做建筑是太辛苦了。

何多苓

刘家琨他们,我觉得太辛苦了,很不容易,他非常有成就,但是他的工作我是做不下来的。得一帮人,跟商业打交道、跟官方打交道。

何多苓,《何多苓美术馆》设计,2014-2018

朱可染

何老师其实不善于和人沟通谈事。

赵剑英

您的父亲是国内金融学泰斗,社会活动能力非常强。

何多苓

我父亲在他的行当很有名气,但他的书我一个字都不看,当时家里很多《斯大林全集》、《列宁全集》之类的书,我天生就对这个没兴趣。后来我爸去世以后,我继承了我爸的书,留下一本《唐诗鉴赏辞典》、一本《宋词鉴赏辞典》,其他的书就都不要了。真有意思,我爸对艺术也毫无兴趣。

许知远

所以您对那种很现实的力量是有点排斥,你对现实世界的事情比较本能的逃避。

赵剑英

很有意思,艺术家的形象是很丰富、多维的。我们机构作委任研究时,一直在强调艺术家的面孔应该是被多维度的呈现。过去很多的艺术史写作,把艺术局限在社会反映论中。现在更要强调个体存在的价值,单一视角也是过时的方法了。

何多苓

艺术跟工业和科技之类,是有区别的。艺术到底还是一个带有娱乐性的工作,假如发生战争,第一个要取消的就是艺术,因为艺术不能当饭吃,也不能救人性命。所以,我始终认为不要把艺术想得多么了不起,艺术家自己也不要太觉得自己了不起。我们考上美院时,没有艺术市场,不知道画画可以挣钱,但大家都很高兴,高兴是最重要的。

©;文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除