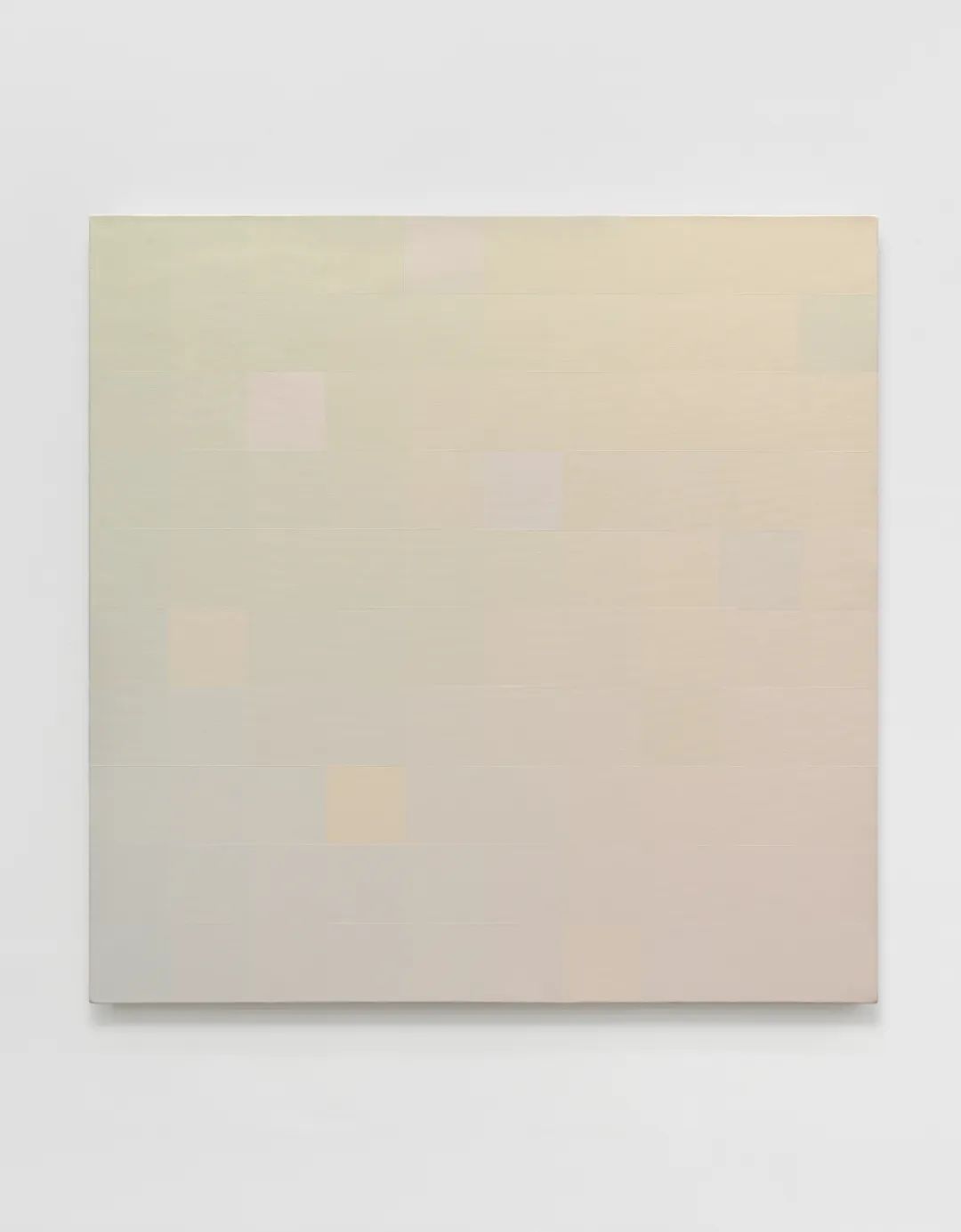

张雪瑞,225 202105,2021,布面丙烯,150x150cm ©红树林画廊

Zhang Xuerui, 225 202105, 2021, acrylic on canvas, 150x150cm ©MANGROVEGALLERY

「余生记」展览对谈

对谈人

贺潇 x 张雪瑞

|

张雪瑞的绘画创作通过对于材料的调配与重组使原有秩序得以转换,从而改变观者对于物体属性的认知角度,同时也将形式创作的意义范围延伸到了广大的社会关系中。她对色彩的高度敏感通过抽象绘画的形式用大自然中有迹可循的初始颜色为分割好的画面的三个角定调,此后整个画面中其他的方格都由这三个初始色按不同配比调试出的颜色填充而成。 艺术家的创作介于被设定的关系框架中推进,她细微至极的感知力,在几乎不可视的差异中推进着对于内化时间的再现。而画面中如同“光点”般跳色的闪现,更将观者从凝视自然渐变色的沉浸中拉扯出来,以一种意识的跳跃实现了从视觉惯性中的“出逃”。 |

贺潇 (以下简称“贺”):在爱伦·坡的短篇《大漩涡底余生记》中,身处险境的共有三人,渔夫作为主人公讲述着自己与两个兄弟面临漩涡时的不同选择,这让我想到了你在画布的三个角选择三个自然色的创作方式,并通过调配它们之间的比例去填满画布上的格子。数字和选择当然只是一个表象,在我看来,这种选择色彩的方式在某种程度上也影射了社会语境中个体的行为参照与他者关系的模式。那么从创作者的角度,你是否可以谈谈自己是怎样找到这种绘画模式的,以及出于什么样的思考确定下了这种工作方式?

张雪瑞(以下简称“张”):我目前采用的这种种绘画模式,一是来源于我儿时对色彩的敏感和喜爱,包括自然的和人工的色彩。小时候,我在山西老家汾河河滩上,用彩色蜡笔涂鸦汾河和落日黄昏的绚烂。看到家里织物上有好看的颜色会收集起来,也尝试着制作一些小物件(这和我现在的织物手工作品有着直接的联系)。二是来源于本科在央美就读建筑专业式接受了西方现代主义体系启蒙的同时,更对时间、空间、光、物质这些抽象的概念产生探知的兴趣。在大学期间我一直保持着自由绘画的表达方式,也是从具象慢慢进入意象、抽象的领域。

艺术家山西老家农村的老房子,村民已经搬迁,2012年,图片由艺术家提供

站在村子高处眺望汾河,2012年,图片由艺术家提供

目前这种网格渐变的绘画方式,我认为是一种画布上的“二维建筑”。色彩的迷人之处,在于混合而成的千变万化,视觉是“空间”性的。而渐变的色彩,就是“时间”的流淌。我一格一格的调色填涂,渐进推演出数百个格子的组合体——一幅画就是我在某个时空片段里的“时钟”和“房间”。特别之处在于,我以肉眼所能分辨的极致微妙来调合每一格的色相,相比现实中的时间变得更慢,空间变得更无限……这是一种极其专注也异常单调的方式。我也会感到枯燥和疲惫,但是每次建构出来的混沌色晕,我认为是自己在世界里最真实的存在。

张雪瑞,《花布》,旧床单200x240cm,衬布80x160cm,图片由艺术家提供

抽象的魅力在于它高度的纯粹和哲理,它包含了现实,也不断的变化。但是作为视觉和物质结果的一幅画,观者确实很难体会到“我”所经历的实践感知。所以我的创作,还同时并行有一条更加接近现实生活感触的线索,例如这此展览中的《某年某月某日·手书》系列。

张雪瑞,某年某月某日·手书M2,2022,手工纸上水彩、黑色墨水、布、大头针,58x38cm,图片由艺术家及麦勒画廊 北京-卢森提供

Zhang Xuerui, Some Day Some Month Some Year · Handwritten Letters M2, 2022, Watercolor, black ink on handmade paper, cloth, pin, 58x38cm, Courtesy of the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

贺: 超出预期的部分总是尤其会引起人们的关注,比如小说中渔夫做出的判断让自己逃出生天。我们从借助对文本的解读,转移到艺术作品中,你的画面中出跳的格子也像一种例外,我更好奇的是你在绘制这个看似递进式的色谱时,出于哪些观察、思考或是个体经验,在画面上散布了这些“跳色”的格子?文本中笃定的个人意识、当机立断的选择让结果大为不同,那么借用上述问题中提到的个体与集体关系作为参照,个体意识在共生关系中的“出逃”意味着什么?

张: 我的早期抽象绘画里,是完全均匀的渐变,如同光谱一样。后来“出跳”的格子,打开了一个新的维度。这些少数的个体,它们实际上还是之前渐变序列里的色相,只是调换了位置,或者是并未着色仅保留底色(每个格子是反复四五遍着色覆盖才最后定性)。但是此时,它和周围的关系改变了——由之前的承前启后的衍生,变为和周围对比、较量的关系。画面里这些逃逸的个体,相互之间又构成一种新的力量呼应,和之前的整体黏连。我开始意识到局部与整体的关系是复杂的、多元的。个体在不同的背景下会有不同的属性,其可以出逃的范畴和边界,取决于对整体的认知。“跳格”这个系列的产生,其实我就是一种本能直觉。应该是我的年龄、阅历,以及周遭的变化,把我推到了这一步。

张雪瑞,100 202007,2020,布面丙烯,100x100cm,图片由艺术家及麦勒画廊 北京-卢森提供

Zhang Xuerui, 100 202007, 2020, acrylic on canvas, 100x100cm, Courtesy of the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

贺: 此次展览我把你的作品放置在了二楼的下沉空间中,因为你在创作中使用了抽象绘画的语言,那不仅是一种抽离的方式,更是一种与现实保持着某种距离的呈现,这也与短篇中倒叙,回眸的角度相辅相成;另一方面,在画廊空间中经历不同楼层的变化,先扬后抑的身体体验,直至作品前的观感经验也似乎与你作品中有着不谋而合之处,即通过个体经验提取出对于时间概念的不同理解。于你而言,观看这几件抽象绘画作品的理想条件是怎样的?抽象绘画的创作过程中,艺术家是否需要自觉地保持或调节自己与所处现实的距离?

张: 我觉得这次展览呈现既敏感又准确,参展艺术家和策展人都是从事多面和综合门类的女性。我的绘画是一种在无限延伸中的微观启示,在这次展览空间中营造出一种疏离感是非常契合的。在建筑师中,我比较喜欢柯布西耶、路易斯康和安藤忠雄这些类型。抽象作品应该和它的空间共同营造出抽离的精神性。

张雪瑞作品在《余生记》展览现场,2022年 ©红树林画廊

现实生活中,我本身也是一个喜欢安静的人。每个人和周围的距离感都不一样,也取决于周围人和环境的变化。因为艺术家的工作是永续性的,没有上下班也没有退休。很多事情只能靠自己调整和取舍。

《手书》创作过程,2022年,图片由艺术家提供

贺: 《某年某月某日·手书》系列似乎在形式上与三件抽象绘画作品有着明显的差异,你是怎么看待不同形式作品之间的关系的?

张: 其实手工织物作品的历史,和我的抽象绘画一样长期。如上面所说,这和我的出生年代、生长环境、家庭影响紧密相关。不同类型的作品,对应了我性格里的不同方面吧。但是共性之处,我都是比较传统的繁复手工的方式,视觉上的极简和表达上的繁复,会汇聚成一种力量。

艺术家在“剪花”系列装置作品《手绢》的工作中,2012年,图片由艺术家提供

张雪瑞,《手绢》,旧短裙40x35cm,旧抽屉37x43cm,2012年,图片由艺术家提供

贺: 近期上海西岸美术馆呈现的《女性与抽象》展中呈现了不少上世纪鲜受关注的女性艺术家,她们先锋性的探索与两次女性主义运动的大背景不可分割,而从今天视角去回望,她们更具有极富个人特色的女性特质,但相较于同辈男性艺术家,她们的工作很大程度上依然没有得到同等,甚至更广泛的认可。于你个人而言,作为一位从事抽象绘画的女性艺术家,今天的境遇是否与前辈相比有所改变?

张: 目前年轻一代的女性艺术家越来越受到关注了,但是作为抽象尤其是极简类型的,还是未得到更多的理解。真挚和韧性是女性艺术家的特质,我比较关注的还是70、80这一代人的共同境遇。感恩于前辈和同龄人里面,理解和帮助我的人。

艺术家的大姐、二姐参与装置作品《花布》的前期劳动,2012年,图片由艺术家提供

艺术家的家人们一起展示装置作品《花布》的工作进度,2012年,图片由艺术家提供

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除